乌珠穆沁长调的“额格希格—诺古拉”及形态研究

2020-05-22

一、没能“唱活”的乐谱与问题的提出

与众多接受过音乐知识技能训练的学子一样,识谱唱歌也是我的“本能”,且认为没有什么乐谱是不能被唱的。直到我开始学唱乌珠穆沁长调民歌,曾经引以为傲的“本能”则面临了前所未有的质疑。

在我就读硕士期间,为探究乌珠穆沁长调民歌的“诺古拉”及其音乐形态的生成过程问题,曾以蒙古族长调艺术大师、乌珠穆沁长调民歌演唱风格流派最具代表性的莫德格(1932年-)及其演唱作为主要研究对象。在正式展开以拜师学艺为主的田野工作之前,为提前了解和掌握莫德格所演唱过的乌珠穆沁长调民歌,除了反复聆听其录音文本,我还仔细翻阅了《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》(人民音乐出版社,1992年)中曾被描写记录过的《金色的宝格达山梁》《太平盛世》《细长的云青马》《珈牧仁的鲜花》《微风》《栗色走马》《烟雾茫茫的山梁》《辽阔的草原》《风尾的马》《孤独的驼羔》《可爱的家乡》等11首莫德格所演唱过的乌珠穆沁长调民歌乐谱,并试图学唱。但在这过程中却遇到了种种困阻。其一,我虽同为蒙古族亦能熟练地运用蒙古语,但因运用的是科尔沁方言,对于莫德格所运用的乌珠穆沁方言的认读仍有些许困阻。其二,我虽自小习唱蒙古族短调民歌,又在此之前学唱过十余首长调民歌,但并未熟练地掌握长调民歌的演唱技法,甚至无法区分不同部落、不同区域乃至不同歌手的演唱风格与其演唱方法之间的具体关系。而这其中最困难的则是无法通过乐谱唱出其歌中的拖腔形态,即“诺古拉”,而它却偏偏是了解蒙古族长调音乐风格形态的核心元素。

需要明确的是,在此讨论这一问题的目的,并非为了追究那些乐谱的真实性或权威性,而是为了引出有关蒙古族长调音乐形态生成机制研究视角的另一种可能性。

众所周知,“字少腔多”是蒙古族长调音乐形态的显著特征。但在具体演唱过程中,那少有的“词”与其多出的“腔”之间到底如何有机结合?乃至其结合的模式到底会有多少种可能?又如何与不同歌手的演唱方法和演唱风格有所联系?难道只有歌手自知吗?而当时,这些问题亦成为像“我”这种—需要通过乐谱才能学唱的未受民间口传技能传习的徒弟所面临的最大困境。直至后来我才逐渐明白,问题的关键并非出自乐谱,亦非唱谱的人,而是蒙古族长调音乐形态的特质所致。

二、“诺古拉”类型说的形态追问

对于蒙古族长调民歌与其拖腔形态—“诺古拉”之间关系的重要性,蒙古族音乐学家乌兰杰曾有过精妙的表述:“长调民歌缺少了‘诺古拉’,就像牧场上没有了泉水,绿草中没有了野花,热茶中没有了鲜奶,失去生命的律动和灵秀的神韵。如果说悠长节奏像是重彩浓墨,着重描绘草原的广阔空间,那么‘诺古拉’节奏则无疑是巧施勾点,表现出绿色世界的勃勃生机。”①乌兰杰:《中国蒙古族长调民歌》,北京:中央音乐学院出版社,2012年,第175页。亦正如此,纵观蒙古族长调民歌的研究过程,从未间断过对于“诺古拉”的关注。但在不同学者具体的研究文本中,则见有“拖腔”“诺古拉”和“乌日特艾”等几种不同表述,形态类型上主要从音乐结构、发声位置和演唱技法等三个方面积累了不同的观点与理论总结。其中,以乌兰杰、格日勒图、木兰、瑟·巴音吉日嘎拉、李世相等人的3种、5种、7种和11种拖腔与“诺古拉”类型说的观点总结②参见乌兰杰:《中国蒙古族长调民歌》,北京:中央音乐学院出版社,2012年,第93页;李世相:《蒙古族长调民歌概论》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2004年,第29–38页;满都夫:《论蒙古族长调音乐的美学本质》,载珠兰其其柯主编:《蒙古族长调歌曲研讨会论文集》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003年,第291页;格日勒图:《蒙古族长调民歌及其演唱》(蒙文),呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003年,第26–34页;木兰:《浅谈乌日汀哆及其演唱艺术名词术语的规范》,载珠兰其其柯主编:《蒙古族长调歌曲研讨会论文集》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003年,第9页;瑟·巴音吉日嘎拉:《关于“蒙古长调”常用名词术语的规范使用之我见》,载《中国·蒙古族民歌艺术学术研讨会论文集—长调》,呼和浩特:内蒙古大学艺术学院内部印刷资料,2011年,第51页;包青青:《乌珠穆沁长调的“egsig”运用研究—以长调艺术大师莫德格的演唱为例》,2018年内蒙古大学硕士学位论文,第5-9页。影响最深。

而除去有关“诺古拉”形态结构、发声位置和演唱风格类型的理论总结之外,还有瑟·巴音吉日嘎拉等人从民间搜集整理的“柴如古拉呼”“肃日古拉呼”“超赫”“塔夏”“细格谢”“希润亥”“哈雅拉嘎”“查楚拉嘎”“包艺拉嘎”“吾勒格”“吾格苏勒特”“巴高日拉塔”③参见瑟·巴音吉日嘎拉:《关于“蒙古长调”常用名词术语的规范使用之我见》,载《中国·蒙古族民歌艺术学术研讨会论文集—长调》,呼和浩特:内蒙古大学艺术学院内部印刷,2011年。等二十余种长调演唱技法的地方性术语。

当时我对这些地方性术语并不陌生,不止见于长调音乐研究文献中,亦从拉苏荣、扎格达苏荣、阿拉坦其其格等著名长调音乐歌唱家的专题讲座和访谈中听过些许。而于2016年1月,我在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗莫德格的家中进行居住式田野考察的时候,曾向其追问过上述二十余种有关长调演唱技法的地方性术语,但她却表示“不知情”也“不会唱”。这让我又不得不反思追问另外一些问题:那这些地方性表述到底是怎么来的呢?难道真的跟长调演唱没有关系吗?或者说莫德格长调演唱的表述中不曾用过这些术语?那如此多的长调歌手们又是如何区分相互之间不同的演唱风格和演唱方法呢?在我不断围绕长调演唱风格问题提出追问的过程中,莫德格曾有如下叙述:

我们锡林郭勒长调的“额格希格—诺古拉”,就像这辽阔无垠的草原一样,平静而悠远,没有大起大落;不需要太高亢,也能互相听得见;每首歌的“额格希格—诺古拉”一定要唱的完整,别人才会听懂你在表达什么……比如,哈扎布的歌,就像他那个人的性格一样,生动而活泼。你听他唱的《走马》……但是,你听宝音德力格尔的《辽阔的草原》,高亢而明亮,因为巴尔虎人的嗓音条件好,生下来就是高音,听起来都很亮。他们生活在山林中,有的时候还打猎……阿拉善人以养骆驼为生,他们生活的喜怒哀乐都跟骆驼和沙漠有关。所以,当你听他们唱长调的时候,感觉自己正在骑着骆驼在沙漠中行走,歌声从驼峰上缓缓飘过……④根据莫德格口述内容整理,访谈时间:2016年1月22日;访谈地点:内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗。包青青:《隐于文本 匿于表述—从长调大师莫德格的歌唱谈乌珠穆沁长调的“额格希格—诺古拉”释义》,《人民音乐》,2018年,第12期,第40页。

这是莫德格有关锡林郭勒、呼伦贝尔、阿拉善三个地方长调演唱风格的比较。其中,她着重讲到了“额格希格—诺古拉”这一地方性术语。对此虽未作明确释义,却赋予了它特殊且尤为重要的意义:她把蒙古族不同区域部落的生态语境与其歌手的歌唱行为和歌唱观念联系在一起,形成了围绕歌与歌唱风格的音乐文化认知体系。而“额格希格—诺古拉”是由“额格希格”和“诺古拉”组成的词语。“额格希格”具有两种含义:一是作为名词,意指“元音或母音”⑤内蒙古大学蒙古学研究院蒙古语文研究所编:《蒙汉词典》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1999年,第116;116页。,为蒙古语的最小构词单元,不具任何语义;二是作为形容词,意为“优美动听的音律”⑥内蒙古大学蒙古学研究院蒙古语文研究所编:《蒙汉词典》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1999年,第116;116页。。“诺古拉”意有“褶痕”或“弯曲”之意,是长调民歌中特有的歌唱技法的统称。那么,当各自含有不同语义的“额格希格”和“诺古拉”被组成为一个术语并表示能够以此区分不同演唱风格的长调音乐之时,其术语所承载的音乐认知乃至文化隐喻则需要更为深入的田野材料支撑。而正是这一地方性术语本身,成为我之后研究乌珠穆沁长调音乐形态乃至从形态层面区分蒙古族长调音乐风格的核心突破口。

三、术语再究:“额格希格—诺古拉”与“搓元音”

诚然,“额格希格—诺古拉”的术语表述并非出自莫德格一人。自2015年伊始,在我持续四年之久的乌珠穆沁长调音乐田野考察过程中,在对锡林郭勒的东、西乌珠穆沁旗,东、西苏尼特旗和阿巴嘎—阿巴哈纳尔旗等地方的长调音乐歌手—陶格陶胡、巴德玛斯楞、西日夫、查干夫、芒来、扎格达苏荣、乌云毕力格、娜仁通嘎拉嘎等人的采访中亦有同样的表述。可见,它是普遍运用在锡林郭勒盟各地长调歌手间的地方性术语。

而在我搜集整理有关“额格希格—诺古拉”术语本身乃至它与长调演唱之间关系的研究文献时,见有白音查干、瑟·巴音吉日嘎拉、布林、格日勒图、徐欣和侯燕等人从各自不同的研究视角提出过些许启示的理论总结。其中,白音查干认为,“额格希格”是“优美吟咏”,而“诺古拉”则是“曲折音”,二者是长调演唱技法中不可分割的共同体。⑦白音查干:《论蒙古长调演唱技巧与地方特色》,载于珠兰其其柯主编:《蒙古族长调歌曲研讨会论文集》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003年,第73页。可见,“额格希格—诺古拉”有着不同的形态类型,而不同形态类型的“额格希格—诺古拉”亦有着不同的演唱技法,从而形成不同的演唱风格。瑟·巴音吉日嘎拉则提出用“鄂歌希格”的书写方式,并作“优美动听的乐音,修饰、润色音的总称”⑧瑟·巴音吉日嘎拉:《关于“蒙古长调”常用名词术语的规范使用之我见》,载《中国·蒙古族民歌艺术学术研讨会论文集—长调》,呼和浩特:内蒙古大学艺术学院内部印刷,2011年,第51;51页。的概念界定,又提出“鄂歌希格沓木赫”的概念。他认为“沓木赫”是“声母和韵母互相转换的修饰唱法”⑨瑟·巴音吉日嘎拉:《关于“蒙古长调”常用名词术语的规范使用之我见》,载《中国·蒙古族民歌艺术学术研讨会论文集—长调》,呼和浩特:内蒙古大学艺术学院内部印刷,2011年,第51;51页。。与之相应,布林在其《论长调与马头琴的同构关系》⑩参见布林:《论长调与马头琴的同构关系》,《内蒙古大学艺术学院学报》,2013年,第2期。一文中提出的“搓元音”概念,其蒙语原意便是瑟·巴音吉日嘎拉所言“鄂歌希格沓木赫”。然而,不论是“鄂歌希格沓木赫”还是“搓元音”,其所指意义均指“诺古拉”,某种意义上可认为是对“诺古拉”形态的形容表述,但他们并没有从音乐形态层面作出分析总结。

然而,真正将“额格希格—诺古拉”术语本身与其演唱实践相结合探讨的则属格日勒图、徐欣和侯燕等人的研究。格日勒图在其著述《蒙古族长调民歌及其演唱》⑪参见格日勒图:《蒙古族长调民歌及其演唱》(蒙文),呼和浩特:内蒙古人民出版社,2003年。中,从长调“诺古拉”演唱中的“元音转换”现象切入,总结出“词尾型乌日特艾”“词内型乌日特艾”“乐句型乌日特艾”和“引子型乌日特艾”等四种“诺古拉”形态结构类型。徐欣在其博士论文《内蒙古地区“潮尔”的声音民族志》中,从“唱词元音和谐”视角分析了潮尔声部的元音转换原则问题,总结出潮尔声部中主要运用三个元音与长调“搓元音”技巧同样的方式进行转换。⑫徐欣:《内蒙古地区“潮尔”的声音民族志》,2011年上海音乐学院博士学位论文。而侯燕则以歌王哈扎布的演唱为例,亦从蒙古语的“元音和谐律”切入,提出长调歌唱中的“元音叠置”现象与其歌手音乐风格和审美观念之间的关系。⑬侯燕:《蒙古语“元音和谐律”对长调歌唱审美观念的影响—以蒙古族长调“歌王”哈扎布的演唱为例》,《中央音乐学院学报》,2014年,第2期,第114页。

不可置否,他们的研究总结已在极大程度上推进了蒙古族长调演唱中对于“诺古拉”问题的探讨,更为后学带来了重要的研究启示。然而,“诺古拉”作为蒙古族长调音乐拖腔形态的通用表述,不仅仅是一种演唱技法,更是有关长调音乐形态风格的完整表述。它在不同区域部落中有着不同的文化认知和概念运用,亦呈现出音乐形态层面的多样性和演唱行为层面的复杂性。进而,需要民族音乐学者深入田野,进一步挖掘与其表演相关的表述,通过分析总结其不同音乐形态的生成机制与其演唱方法之间的互动模式,探究其表述背后的音乐文化认知与其表演之间的具体关系。那么,乌珠穆沁长调音乐中的“额格希格—诺古拉”的音乐形态到底如何形成?它与歌手莫德格的具体演唱方法和风格认知又有何关联?

四、到底怎么唱—演唱文本解构与重新记谱学唱

为了解乌珠穆沁长调的“额格希格—诺古拉”的生成机制,我花费了很长一段时间对莫德格所演唱过的所有长调民歌进行了录音文本的解构、重新记谱和学唱工作。

(一)记谱过程

重新记谱的过程漫长且琐碎。其中聆听是最重要的一步。聆听过程伴随着反复记谱和学唱,其过程中出现了不同的周期现象(当时并未记录具体聆听过程所花费的时间周期和曲目聆听的次数,为此只能用不同的聆听感受划分出不同阶段):

第一阶段:只听不记谱,能够区分出不同曲目的风格特征,但无法跟唱。

第二阶段:听唱不记谱,能够边听边唱,但无法独立演唱。

第三阶段:边听唱边记谱,但无法记写完整曲目,需分解乐句乐段结构,先记旋律后记唱词,反复数次。在这个过程中,基于对莫德格所演唱的乌珠穆沁长调民歌中细腻复杂的“额格希格—诺古拉”的形态认识,分析比较了收录在《绿缎子》(内蒙古音像出版社,TSRCCN-C18-04-384-00/J6,1995年)、《清凉的杭盖》(内蒙古民族音乐典藏大师系列专辑,内蒙古文化音像出版社,SRCCN-C18-10-322-00/A.J6,2011年)两张CD唱片中的《清凉的杭盖》《辽阔的草原》《太平盛世》《金翅翠鸟》《细长的青马》《铁青马》《孤独的白驼羔》《查干陶亥故乡》《金色的圣山》《蓬松的树木》等25首曲目(其中重复收录曲目有7首,但只有《孤独的白驼羔》和《金色的圣山》两首曲目为不同时间段录音的不同演唱版本)的录音文本结构信息。如下表1中的《孤独的白驼羔》为例,收录在上述两个唱片中的演唱文本信息—包括总时长、唱段数以及歌手的换气次数等信息都不相同。

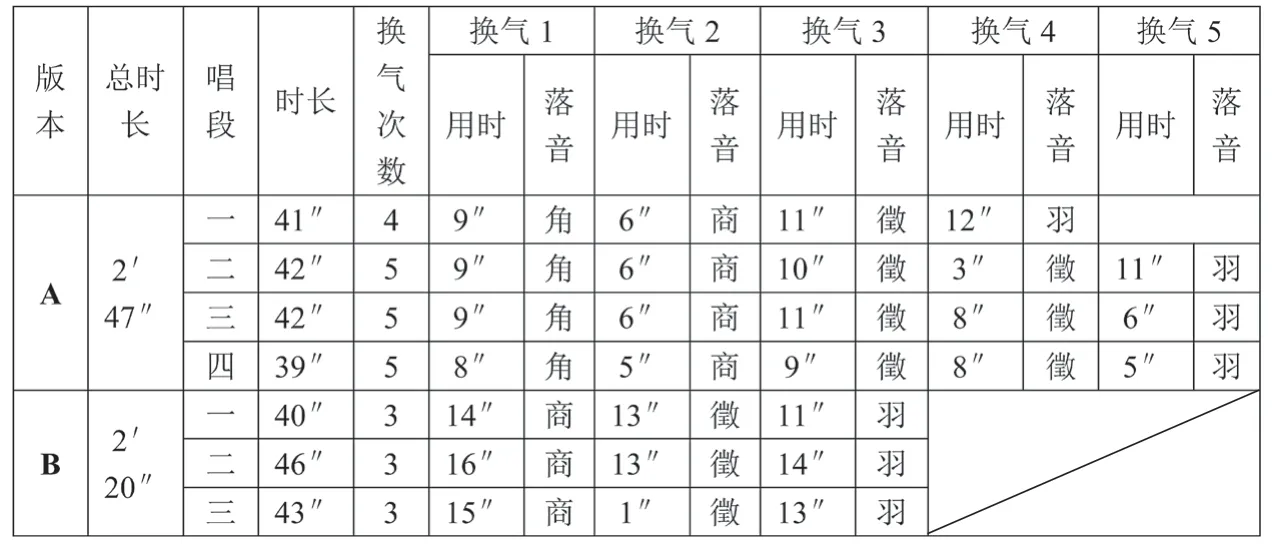

表1 《绿缎子》(A)与《清凉的杭盖》(B)两种版本《孤独的白驼羔》的演唱文本结构信息比较

以歌为单位,把歌中的不同唱段作为一级分解单元,再按其不同唱段中所出现的不同“气息句”⑭在民间,长调歌手常以“nige amishaa”“hoyir amishaa”等表述(蒙古语意为“一个气息句”“两个气息句”)来划分其唱段或曲目结构大小,即从一个换气口到另一个换气口之间的唱段。但“气息句”的多寡并不能直接决定一首曲目演唱方法的难易程度。在具体的演唱实践中,“气息句”的长短会因歌手的演唱能力而异。某种程度上,它是民间评价长调歌手演唱能力是否卓越的重要元素之一。为二级分解单元,一一作解构并比较各曲目之间的文本结构信息。通过以上录音文本结构信息表,纵向可以比较其不同曲目的结构大小和唱段之间的结构对比关系,横向则比较同一首曲目中不同唱段的结构关系。而为保证记谱内容的完整性,在以上录音文本结构信息表的基础上,以歌为基本单位,进一步解构并比较其每一个“气息句”的结构信息。其目的主要在于了解和掌握莫德格演唱过程中的换气规律和不同“气息句”中的“额格希格—诺古拉”的运用情况。在这个过程中,重点关注“换气口”前后的“额格希格”运用与其旋律唱腔之间的关系。

第四阶段:根据聆听经验,自己识谱演唱。起初无法唱出完整曲目,主要困难在于“额格希格—诺古拉”的演唱。之后边听边识谱演唱,反复数次,直到娴熟地掌握一首曲目。过程中对乐谱进行反复修改调整。

第五阶段:识谱演唱并录音比较。按照调整修改后的乐谱识谱演唱录音,之后同时播放莫德格的录音版本和我所演唱的录音版本,对照乐谱并再次修改描写信息。在这过程中,特别注重莫德格所演唱的每一个“额格希格—诺古拉”的细节,尤其是“换气口”“气息句”,以及每一个“额格希格”的运用与其转换过程。目的在于具身了解和感受莫德格的演唱方法和演唱风格之间的关系。虽严格如此,但录音文本比较的结果仍相距甚大。但这也是意料之中和情理之中的结果:乌珠穆沁长调虽不具有高亢跳跃的旋律起伏,但具婉转细腻和丰富复杂的“额格希格—诺古拉”,加以莫德格挥洒自如的行腔特征和深厚的气息控制力,我虽能独立演唱,但无法严格模仿她所演唱的每一首曲目中的换气口位置和相对应的气息句所使用的时长。至这一阶段,我能够清晰地感受到自己演唱时的声音特征与莫德格的演唱风格逐渐相近。

第六阶段:带着重新记谱的乐谱找到莫德格老师,面对面唱给她听并让她作出评价。在我看着乐谱唱完一首曲目后,莫德格认为:“唱得还可以,但气息控制不太好,且对其中思乡的‘额格希格—诺古拉’的处理有所欠缺,不能随便换气断句截意。”言毕再次演唱示范并让我跟着她一起唱,同时认真讲述着歌中的故事与其相结合的具体的演唱表达。其他曲目均如此进行。而对于乐谱本身,她在认可我对“额格希格—诺古拉”的描写较为详细的同时,又表示:“描写的再详细也没用,我每次唱得都不一样,你们怎么可能全部学会?”确实如此,再详细的乐谱也只代表那首曲目其中一次的演唱文本,无法完全总结之后数次表演中的即兴与其他可能性。但对于一位已然形成了独立演唱风格的歌手而言,纵向比较其演唱生涯中尽可能多的歌曲并细致分析其演唱过程中的细节,亦能够在某种程度上总结出歌手的演唱风格。

第七阶段:不看乐谱演唱。这个阶段是在完成重新记谱之后展开的无限期习练过程。其中,除了要反复测验前期记谱和唱谱的经验,亦根据自己的声音特质选择适于我的“额格希格—诺古拉”的运用模式,并在不同语境和不同听众面前演唱以搜集不同的聆听感受和评语。

(二)解构分析

1.“歌词”与“唱词”比较。在反复聆听莫德格演唱文本过程中,发现其“歌词”文本在演唱之前和演唱之后出现了明显差异—即演唱过程中产生了词的语音脱节与音变现象。传统蒙古文的书写法重视形态学原则,其各种“格”的附加成分虽有多种音变,仍采用统一的写法。而这些附加成分则受其前后语音环境的影响而发生音变,进而形成与其书写法相差甚远的语法规则—主要存见于不同区域、不同部落的不同方言和不同的口语表达之中。而这种书写与口语模式的不等同,又导致其演唱过程中腔词关系的不同结构模式与其同一首歌和不同歌手的不同演唱文本现象—即“歌词”与“唱词”语音的错节。为此,我对每首“歌词”的“书写语音”“口语语音”和作为“唱词”的“演唱语音”作了详细的比较分析。以《铁青马》为例,通过其“书写语音”“口语语音”和“演唱语音”之间音位与音节的对比分析,可清晰地看出“歌词”的“书写语音”和“口语语音”在演唱过程中发生了语音音节的脱落与音变现象(见表2)。

表2 《铁青马》的“歌词”与“唱词”比较

如原本在“书写语音”和“口语语音”中以辅音结尾的词,在“演唱语音”中则变成了元音结尾。然而为何“歌词”中的辅音会在“唱词”中不见踪影?这种语音的音变现象又与歌手的演唱行为有何关联?除此之外,从结构层面来看,相较于作为“歌词”的“书写语音”和“口语语音”,作为“唱词”的“演唱语音”的形态结构则多出数倍。而那些多出来的“唱词”在歌手的演唱过程中便是与旋律唱腔相结合之后所形成的“额格希格—诺古拉”。那么,如此纷繁复杂的“额格希格”又是如何在演唱中被歌手组织运用的?

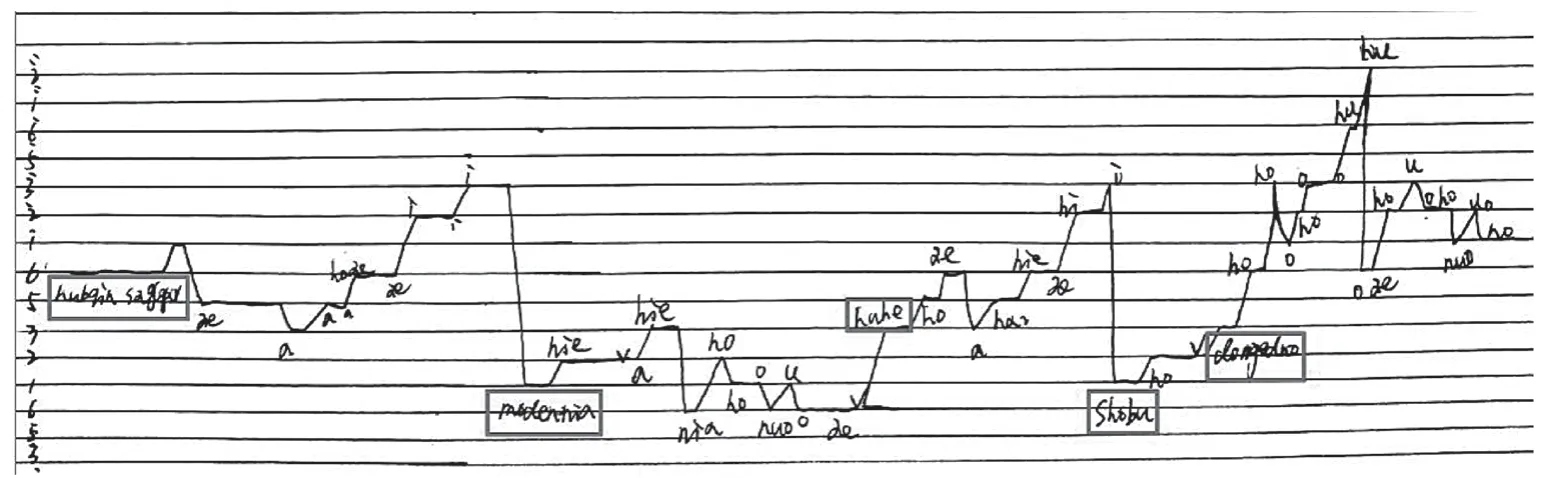

2.描写“额格希格”分布折线图并分析追问。基于对每首歌的“歌词”和“唱词”的比较分析,以及对“歌词为何在演唱过程中产生语音脱节和音变现象?乌珠穆沁长调的演唱方法和演唱风格有何作用?”等问题的追问下,更为了把以往感性认识中的声音特征与音乐风格转化为可视可解的音乐形态生成过程的视图文本,我以每首歌的不同唱段为单位,按照演唱文本中唱词与唱腔之间的结构关系,描写出了“额格希格”分布折线图(见图1)。以《蓬松的树木》为例,除唱词实词之外,歌手的演唱文本中另出现了[ɑ][æ][i][o][u]五个基本“额格希格”与[h][n]两个辅音结合而成的[hie][nue][nie][æ-n][niɑ][hɑ][hoi][hei][hi][nuo][do][hon][yon][on][in][hu][hun]等元音—辅音的多种“额格希格”组合模式。

图1 《蓬松的树木》演唱文本的“额格希格”分布折线图⑯图中纵向为旋律音高走向,从下往上=由低到高;横向为唱词分布,实词由方框标注,其余均为不具任何语义的唱词—“额格希格”。

首先是对唱词“实词”与“虚词”的腔词结构比较。通过对每首歌“额格希格”分布折线图的分析,发现了唱词文本中“实词”与“虚词”的腔词结构关系的差异性,以及对歌手如何运用演唱方法的影响。其次是总结“额格希格”分布规律与其转换机制(见表3)。

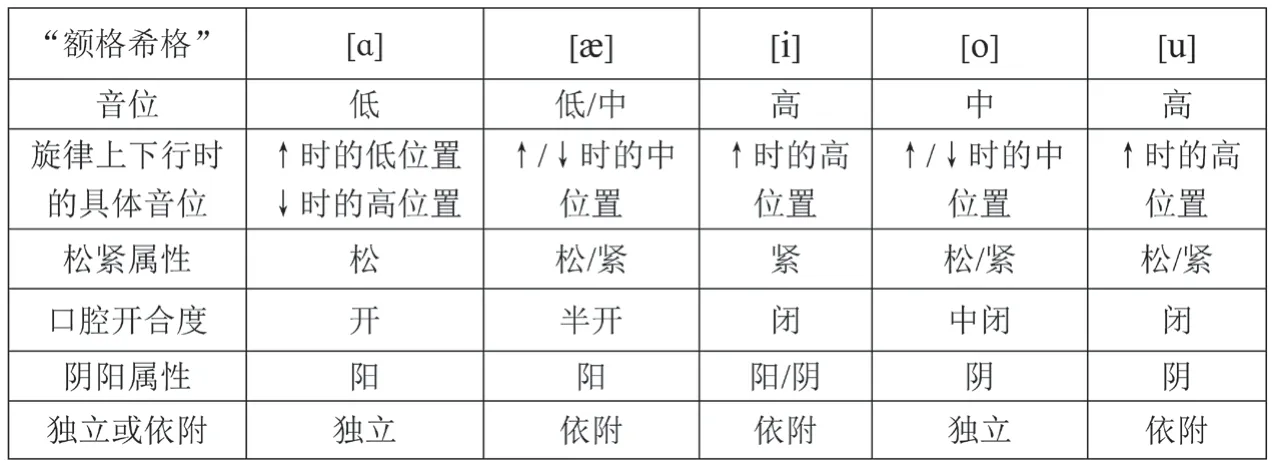

表3 “额格希格”的属性及其分布规律⑰参见包青青:《乌珠穆沁长调的“egsig”运用研究—以长调艺术大师莫德格的演唱为例》,2018年内蒙古大学硕士论文,第32–39页。

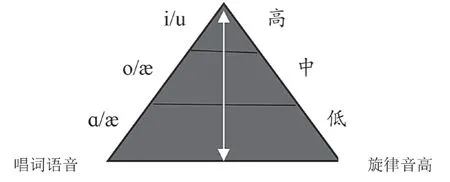

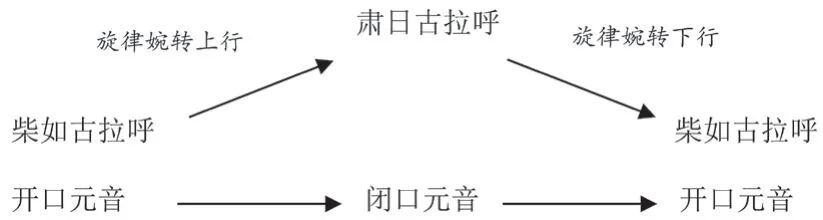

其中,唱词实词主要分布于旋律上行时的低位置;口腔开合度为“开的”且能够独立发音的[ɑ]“额格希格”主要分布于旋律上行时的低位置和旋律下行时的高位置;口腔开合度为“闭”且需依附发音的[i][u]“额格希格”则分布于旋律上行时的高位置;而在旋律上下行的延绵起伏过程中,则以口腔开合度为“半开”和“中闭”的[æ][o]“额格希格”分布为主,成为了连接其前后“额格希格”之间得以转换的过渡语音。由此“额格希格”的分布及与其相对应的演唱方法的运用便呈现出了如下图2、图3高度程式化的结构模式。

图2 “额格希格”的分布及其腔词关系

图3 “额格希格”的转换及其唱法的运用

通过以上两个图式信息,横向可看出高度程式化的“额格希格”的分布及其演唱方法的运用规律,纵向则可看出两者之间“相顺相依”的程式化结构关系:即当旋律逐渐上行/逐渐下行之时或当歌手从真声演唱方法—“柴如古拉呼”转换至假声演唱方法—“肃日古拉呼”时,其“额格希格”的运用便从开口元音逐渐转向闭口元音,然其转换的过程是“循序渐变”式的。在田野考察过程中,笔者经常听到歌手“自表述”中的“唱歌时嘴巴不要张太大”和听众“他表述”中的“难以确认正在唱歌的歌手是谁”“很难分辨歌手嘴型的变化”等问题。而这种对于长调演唱行为和审美认知的评价标准则直接体现于歌手所运用的“额格希格—诺古拉”之上,从而形成了长调演唱中的“元音和谐”与“唇形和谐”的统一规律。

亦正如此,纵观莫德格的乌珠穆沁长调音乐演唱文本分析材料,她所惯用的“额格希格—诺古拉”的转换组合模型实则只有“a-hiei”“o-u-hu-o-æ”和“a-hie-nia-hu……”三种,但这看似简单的三种组合模型却在不同的曲目中演化出了无限多样的组合模式。例如,在《铁青马》《萨伊戈褐色马》《清凉的杭盖》《蓬松的树》等演唱文本中又演化出了“a-a-a-hie-ææ-hi-i……”“o-hu-u-o-ho-æ……”“a-hieæ-æ-nia-hu-u-u……”等多种组合变体。

3.总结“额格希格—诺古拉”的形态类型。由于高度程式化的“额格希格”分布模式,生成了极具结构化的“额格希格—诺古拉”的形态类型。且这种形态类型是可听、可感、可视的。第一种类型是“唱词实词+额格希格—诺古拉”。其特征为“额格希格—诺古拉”依附于某一唱词实词后面,并与其共同构成一个“呼吸句”。第二种类型是由“额格希格—诺古拉+唱词实词+额格希格—诺古拉”组成的一个“呼吸句”。以上两种类型为结构长、短的蒙古族长调音乐歌唱文本中最为常见、频密度最高的类型。第三种类型,为独立占据一个“呼吸句”的“额格希格—诺古拉”。其特点是,“额格希格”的转换次数繁多,“额格希格—诺古拉”的结构规模较大。常见于中、大型的长调民歌当中。第四类型,是存见于某一唱词实词中间的“额格希格—诺古拉”。其显著特点为它是唱词实词的分节。此类形式,结构相对短小,“额格希格”的转换少而简。⑱参见包青青:《隐于文本 匿于表述—从长调大师莫德格的歌唱谈乌珠穆沁长调的“额格希格—诺古拉”释义》,《人民音乐》,2018年,第12期,第39页。

五、掌握演唱机制才可解读演唱传统

模仿永远是传统音乐学习的第一步,也是持续伴随其学习过程的重要一步。只不过,对于民族音乐学者而言,其模仿过程伴随着音乐形态的描述、分析和阐释过程。而上述纷繁复杂的演唱文本分析与重新记谱过程,不仅是我认识和了解乌珠穆沁长调的“额格希格—诺古拉”形态生成机制的过程,亦在无意间成为了我学唱莫德格长调演唱风格的过程。

那么,基于本文研究所获乌珠穆沁长调演唱中“额格希格—诺古拉”的演唱机制和笔者在四年有余的持续田野感知过程,可对乌珠穆沁长调歌手音乐认知中的地方性术语—“额格希格—诺古拉”作如下释义:它是既模糊又具体的术语。在其概念的表述层面,它是运用于乌珠穆沁长调演唱的地方性术语,亦是其区分不同长调演唱风格的要素,与其相应的音乐形态是具象的。而在其语义的运用层面,则由腔词关系、音乐形态、唱法运用和风格认知等不同层面和不同纬度的综合意义的叠加,与其相应的音乐文化认知则是抽象的。进而,它所承载的是有关乌珠穆沁长调演唱的完整文化认知体系:“它并非单纯在某一个音上的基频震动变化,亦非歌唱方法本身,而是由唱词和旋律的纵横交织过程中,由不同元音之间的转换所引起的音高、节奏、音色等诸因素共同组成的系统。”⑲同注⑱。而对于任何一位长调歌手而言,只有掌握了“额格希格—诺古拉”的演唱机制,才能了解不同区域部落或不同歌手的演唱风格。一位成熟的长调歌手会灵活的运用不同演唱风格中“额格希格—诺古拉”的运用机制,并在其长期的演唱实践经验总结中逐渐形成不同于他人的独特演唱方法与演唱风格。

诚然,从狭义层面,本文所示各类分析材料仅限于莫德格所演唱的乌珠穆沁长调民歌,它所揭示的亦是莫德格的长调演唱传统。但是对于其表演而言它永远是动态的和流动的,可能在下一次的表演中便能“闪烁出无限自由的光辉,随时向四面散射而指向一千种灵活而可能的联系”⑳〔法〕罗兰·巴尔特:《写作的零度》,转引自张隆溪:《诗的解剖—现代西方文论略览·结构主义诗论》,《读书》,1983年,第10期,第117页。。但在宏观层面,演唱文本分析材料所呈现的各种程式化的演唱行为结构,则是属于莫德格所承载的长调音乐传统本身,同时在某种程度上揭示出了民间口头传统与其传承机制的有章可循。

然而,在那从东到西辽阔无垠的草原上,“生于斯长于斯”的演唱长调的传统歌手又何止莫德格一人?他们所传唱的长调民歌与其演唱风格又将呈现何种音乐形态?企盼本文所采用的长调音乐形态研究方法能够为后学带来某种启示。