最简方案框架下的英语句法移动操作研究

2020-05-18王远国韩景泉

王远国,韩景泉

(1.广东外语外贸大学 英语语言文化学院,广东 广州 510420;2.盐城师范学院 外国语学院,江苏 盐城 224002)

句子成分的移位(dislocation/displacement)是自然语言中的普遍现象。创立于上世纪50年代的生成语法一直致力于移位现象的研究,移动是它用来解释移位的句法操作。进入最简方案(minimalist program/MP)时期,生成语法对移位现象的研究有什么发展和突破呢?笔者梳理了Chomsky自1995年以来对最简方案框架下有关移动操作的论述,旨在帮助理解相关理论并体会生成语法对解释移位现象的不懈努力和对“充分描述”和“充分解释”精神的一贯追求。

1 最简方案的句法观

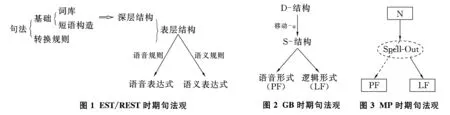

句法(syntax)一度被认为由两部分组成:一是基础部分,二是转换规则。基础部分包含词库(lexicon)和短语构造部分(categorial component)。词库是词项(lexical item/LI)的集合,词项是特征复合体;短语构造部分按照短语结构规则[众多的短语规则后来被抽象成X-阶标图式(X’-schema)]生成短语结构(phrase marker)。词项按照插入规则取代短语结构的终结点,生成深层结构(deep structure)。深层结构按照转换规则并遵循相关的条件和限制,生成表层结构(surface structure)。表层结构在句法之外按照语音规则和语义规则转换成语音表达式(phonetic form/PF)和语义表达式(semantic form)[或称逻辑形式(logical form/LF)][1]184-185, [2]71-72。这就是扩展的标准理论(extended standard theory/EST)和修正的扩展标准理论(revised extended standard theory/REST)时期的句法观(图1)。

管辖和约束(government and binding/GB)理论时期进一步简化为:D-结构通过抽象的转换规则“移动-α”(Move-α)生成S-结构,S-结构再经过Move-α生成PF和LF[3]20-29(图2)。

MP时期,语言机能(the faculty of language/FL)被认为是人脑的认知系统(cognitive system),通过“感觉-运动”(sensorimotor/SM)接口和“概念-意向”(conceptual-intentional/CI)接口与人脑的执行系统(performance system)连接。语言由词库和运算系统(computational system)两部分组成。人类语言运算(computation for human language/CHL)的起点是推导某个语言表达所需词汇的集合,被称为算术集(numeration/N),亦称词汇系列(lexical array/LA);在运算过程中,一种被称为“大显形”(Spell-Out)的操作应用于已经形成的句法体(syntactic object/SO),一边剔除音系成分,继续以同类的操作进行推导,形成逻辑表达式(LF);一边保持音系成分,以跟之前不同的操作进行推导,形成语音表达式(PF);运算的终点是由两种表达式组成的一个语言表达PF,LF。CHL推导的语言表达,如果只是满足了SM或CI一个接口条件,运算只是在这个接口“收敛”(converge);只有同时满足SM和CI这两个接口条件,运算才完全成功,否则“崩溃”(crash),即失败。只有同时满足SM和CI两个接口条件的语言表达才能被执行系统解读,对其有指导作用,用于个人思维和人际交流等活动。从N到Spell-Out的运算被称为显性部分(overt component),从Spell-Out到LF的运算被称为隐性部分(covert component),从Spell-Out到PF的运算被称为音系部分(phonological component);显性和隐性部分一起,即从N到LF的运算,又被称为狭义句法(narrow syntax)[4]210, [5]100(如图3所示,实线和虚线表示不同操作)。

2 特征核查理论(feature-checking theory)中的移动操作

移动(Move)、合并(Merge)和一致(Agree)是MP框架下主要的句法操作。该框架下的移动与之前相比在内容、动因、限制等方面有哪些不同呢?首先来看特征核查理论中的移动操作。

2.1 移动的内容

在GB时期,众多的转换规则被抽象为一条,即Move-α;α代表可移动的语类,譬如名词短语、wh-词短语、中心语、量化短语等。然而,在特征核查框架下,移动的内容不再是语类而是词汇的形式特征(formal feature/FF),移动操作由Move-α变成Move-F。特征移动可以是显性的,也可以是隐性的。显性Move-F指特征移动时必须携带足够的音系内容;隐性Move-F则是指单纯的特征移动,不携带音系内容。因此,后者比前者更经济。

根据Chomsky对词汇特征的论述[4]211-216,词汇特征可做如下分类(表1):(Ⅰ)按接口分。在SM接口诠释的是音系特征(phonological feature),在CI接口诠释的是语义特征(semantic feature)。譬如:airplane的音系特征有[begins with vowel]等,语义特征有[artifact]等。(Ⅱ)按运算分。参与N→LF(狭义句法)运算的词汇特征属于FF(不包括音系特征和纯语义特征),譬如:语类特征(categorial feature)([A]、[N]、[V]等),φ-特征([人称]、[数]、[性]等),格特征([主格]、[宾格]、[所有格]等),这些都属于FF。(Ⅲ)按词库分。在词库中标明的FF是固有特征(intrinsic feature),选入算术库后添加的FF是附加特征(optional feature)。譬如:语类特征都是固有的;名词的FF中[人称]、[性]是固有的,而[数]和[格]是附加的;及物动词的[赋宾格]特征是固有的,而其φ-特征和[时态]是附加的。(Ⅳ)按诠释分。能在CI接口获得诠释的FF是可解特征,不能在CI接口获得诠释的FF是不可解特征。譬如:语类特征是可解的;名词的φ-特征是可解的,但其格特征是不可解的。(Ⅴ)按强弱分。功能语类(functional category)主要或者完全由FF组成,有强弱之分。譬如,标句词(complementizer/C)的Q-特征在英语中是强特征,但在汉语中是弱特征;时态(tense/T)的EPP特征是强特征,而其φ-特征是弱特征。总之,Move-F中的F指的是词汇的形式特征,有固有和附加之分,有可解和不可解之分,有强弱之分。

表1 词汇特征的分类

2.2 移动的动因

在GB框架下,Move-α是为了把D-结构转换成S-结构,把S-结构变成PF和LF;在特征核查理论中,Move-F是为了进行特征核查[4]229-254。

2.2.1 特征核查和核查关系

在MP框架下,FF参与N→LF的运算,必须进行特征核查;通过核查,不可解FF在CI接口被删除,不再参与后续的句法运算,以便推导成功。特征核查是在目标或被核查特征(target/checked feature)和提升或核查特征(raising/checking feature)之间进行的,前者的宿主在结构上必须成分统制(c-command)后者的宿主。特征核查就是在目标或被核查特征和提升或核查特征进入核查关系后,看两者是否相互匹配(同属一类):是,进入核查关系的不可解特征被删除,则运算收敛,推导成功;否,则运算崩溃,推导取消。

核查关系就是目标或被核查特征和提升或核查特征进行核查的特定结构关系,通常有两种:(Ⅰ)核查强制目标或被核查特征的宿主投射一个指示语位置以便提升或核查特征携带相关音系内容进驻,即后者替换了前者的指示语,所以,这是替换(substitution)型核查关系,适用于显性核查;(Ⅱ)提升或核查特征嫁接到目标或被核查特征所在宿主上,所以,这是嫁接(adjunction)型核查关系,既适用于显性核查,也适用于隐性核查。从核查关系的界定可以看出,目标或被核查特征的宿主必须是中心语成分,提升或核查特征的宿主可以是中心语成分,也可以不是。

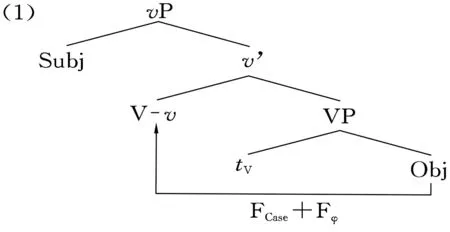

如(1)所示,当及物动词和宾语合并时,前者的可解[赋宾格]特征被后者的不可解[宾格]特征所核查;特征核查后,宾语的不可解[宾格]特征在CI接口被删除,不再参与后续的句法运算,确保推导成功。因为及物动词必须并入轻动词(light verb/v),所以宾语的[宾格]特征要嫁接到复合动词V-v上进行特征核查;同时,及物动词的不可解φ-特征被宾语的可解φ-特征顺带(as “a free rider”)核查了。在英语中,上述特征核查是隐性的,只是[宾格]特征嫁接到复合动词V-v上,所以形成“动词(V)--宾语(O)”语序;如果核查是显性的,宾语的[宾格]特征要携带其宿主替换复合动词V-v的指示语,对其[赋宾格]特征进行核查,这样便会形成“O--V”语序,与英语的实际情况相悖。另外,这里主语的[主格]特征能否核查及物动词的[赋宾格]特征呢?答案是不能。原因有二:其一,目标或被核查特征的宿主,即复合动词V-v没有成分统制提升或核查特征的宿主,即主语;其二,主语携带的[主格]特征与及物动词的[赋宾格]特征不匹配,这样的核查会使推导取消。

2.2.2 功能语类强特征的核查

因为不可解FF在CI接口不能被诠释,所以必须通过特征核查来删除,不再参与后续的句法运算,以便推导成功。如前所述,功能语类的形式特征有强弱之分,强FF属于不可解特征,必须通过显性核查来删除,使其不再参与后续的句法运算,以便推导成功;弱FF可通过隐性核查来删除。

如(2)所示,当时态(tense/T)功能词与轻动词短语vP合并时,其特征核查有三种可能:其一,T有强的[D/EPP]特征需要被显性核查。故主语的语类特征[D/N]携带整个主语提升至T的指示语位置对其进行显性核查。同时,T的可解[赋主格]特征和不可解φ-特征被主语的不可解[主格]特征和可解φ-特征顺带核查了。其二,T的可解[赋主格]特征,可被主语的不可解[主格]特征核查。但这种核查必须是显性的,否则主语便没有了提升的动因。此时,宾语的[宾格]特征能否对T的[赋主格]特征进行核查呢?不能,一是因为宾语的[宾格]特征不可解,在其核查及物动词的[赋宾格]可解特征后就被删除了,不能再参与后续的句法运算;二是因为T的[赋主格]特征与宾语的[宾格]特征不匹配,如两者进行核查则推导被取消。其三,T还有[V]特征。该特征在英语中属于弱特征,故复合体V-v的特征[V]嫁接到T上对其进行隐性核查。

2.3 移动的限制

GB时期,对Move-α的限制有“临近原则”(subjacency condition)[6]、“中心语移动限制”(head movement constraint/HMC)[7]、“空语类原则”(empty category principle/ECP)[8]、“相对局域性”(relativized minimality)[9],等等。在特征核查理论中,移动-F受“最近距条件”(minimal link condition/MLC)的制约[4]285。

2.3.1 最简域(minimal domain)

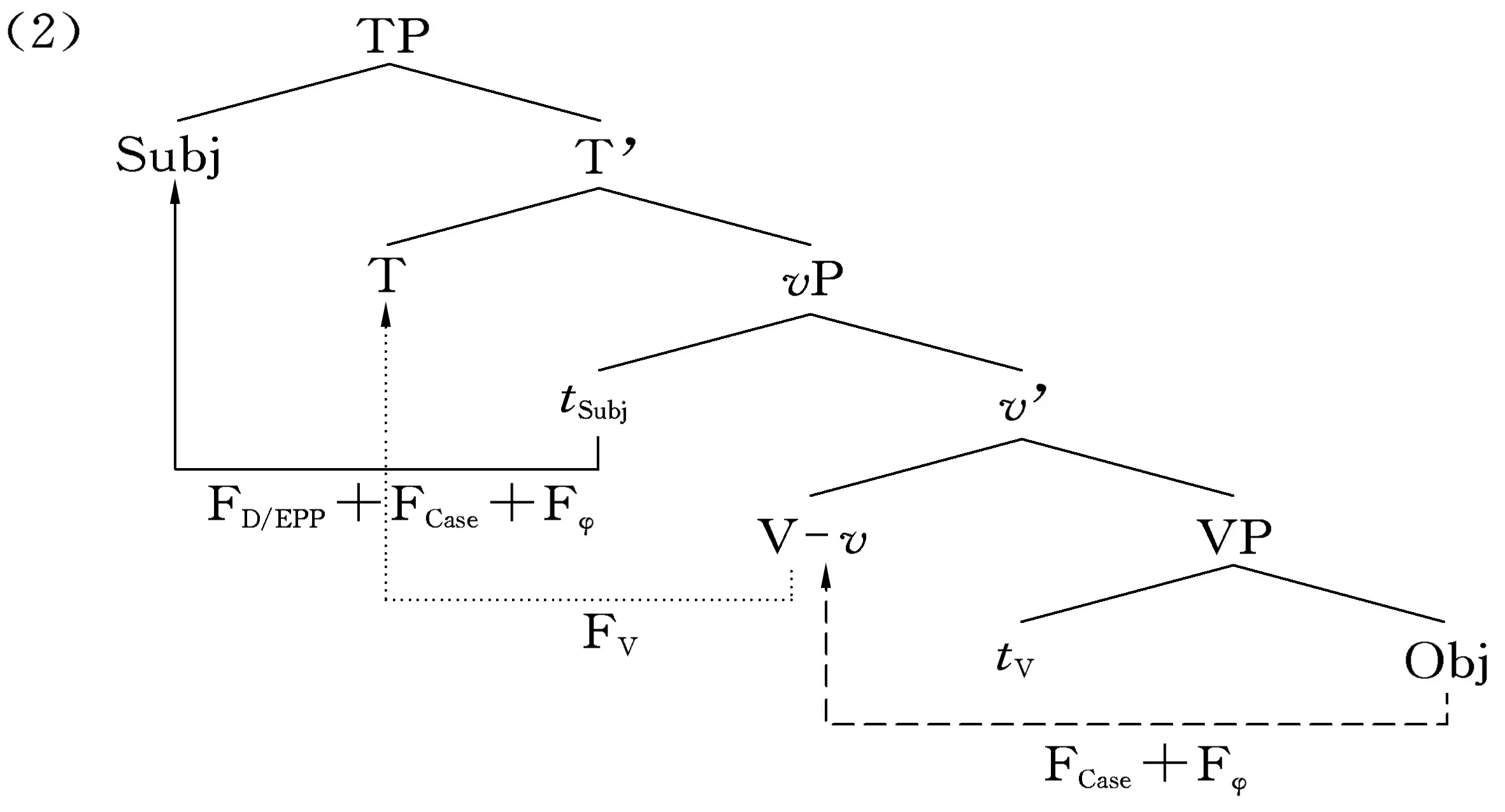

根据Chomsky的论述[4]157-171,与最简域有关的概念定义如下:(Ⅰ)一个中心语的域(domain)指它的最大投射(maximal projection)所包含(contain)结点(node)的集合,其中排除包含中心语的结点和中心语本身;最简域是域的最小子集,域中的任何元素都能被最简域中的某元素自反支配(reflexively dominate),即该元素还可支配本身。(Ⅱ)中心语的最大投射指支配该中心语的最小完全语类(the least full-category)。(Ⅲ)语类α支配语类β,当且仅当α的每个部分(segment)都支配β。(Ⅳ)语类α包含语类β,当且仅当α的某个部分支配β。(Ⅴ)中心语链(α1,…,αn)(n>1)的域指α1的最大投射所含结点的集合,其中排除αi及包含αi的结点;中心语链的最简域是其域的最小子集,域中的任何元素都能被最简域中的某元素自反支配。

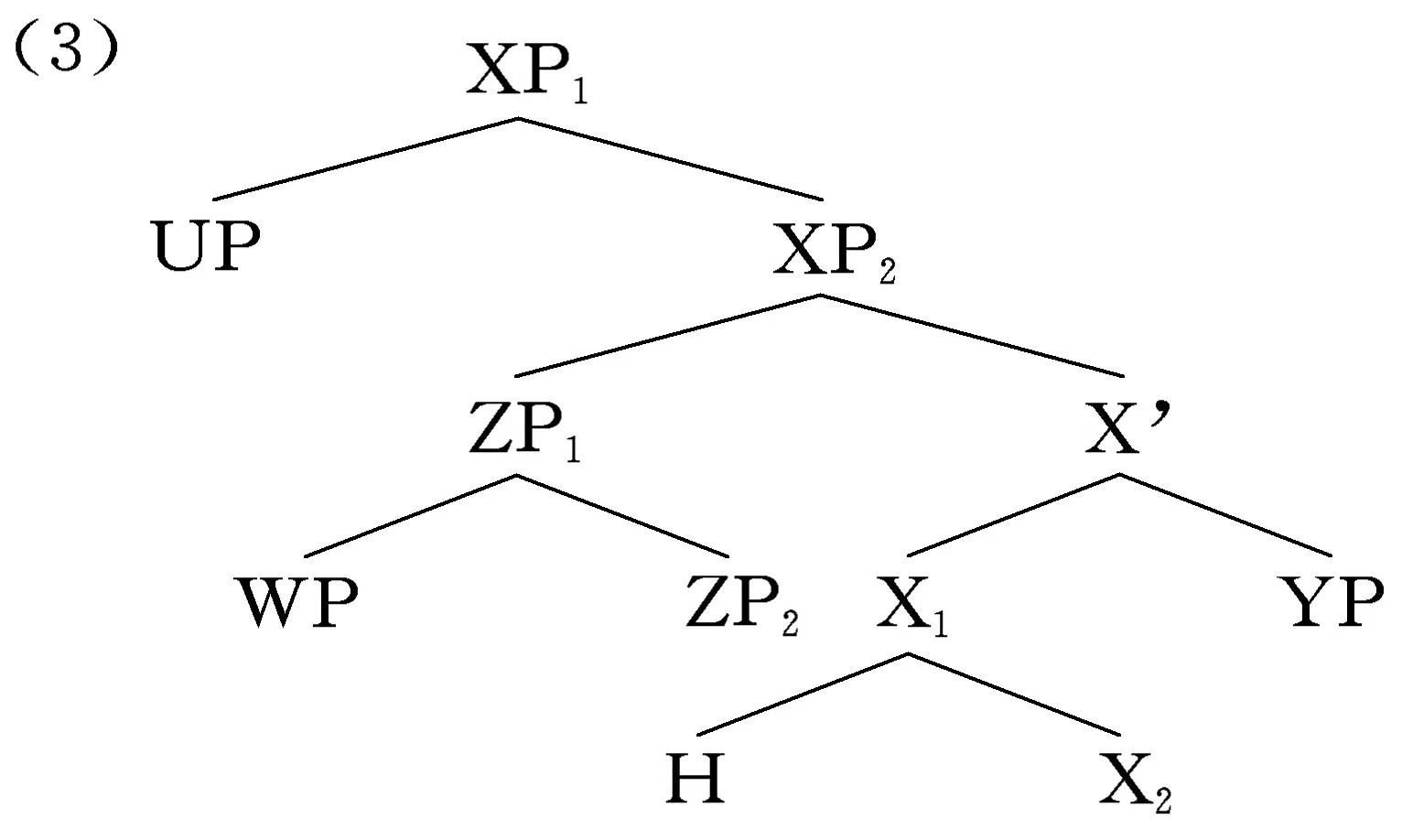

如(3)所示,这是中心语X的最大投射XP。其中,中心语X、指示语ZP、最大投射XP分别都有一个附加语H、WP、UP,使得前者成为有两个部分的语类,上部分标为1,下部分标为2。根据上述定义,中心语X的域是集合{UP, ZP, WP, YP, H}与其中结点所支配结点集合的并集,其最简域是{UP, ZP, WP, YP, H}。一个中心语的最简域中,补足语组成的子集是其内在域,剩余元素组成的子集是其核查域。所以,(3)中X的内在域是{YP},核查域是{UP, ZP, WP, H}。同理,中心语H的域是集合{UP, ZP, WP, YP}与其中结点所支配结点集合的并集,最简域是{UP, ZP, WP, YP},内在域是{YP},核查域是{UP, ZP, WP}。

如(4)所示,根据中心语链的域的定义,中心语链(Y,tY)的最简域是{WP, UP, ZP},其内在域是{UP, ZP},其核查域是{WP}。

2.3.2 多重指示语结构(multiple-Spec structure)

(5)a. John is [AgrPt’iAgr [APtiintelligent]][4]325

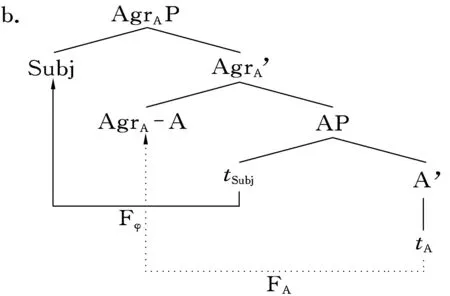

根据X-阶标理论,一个最大投射里最多只能有一个指示语位置。然而,在MP框架下,强特征的显性核查能够催生多重指示语结构。根据上述特征核查理论并结合Stowell[10]对形容词小句的分析,在(5b)中,为了实现主语-形容词一致,即两者必须分别出现在功能词AgrA所投射短语的指示语和中心语位置上,形容词的语类特征[A]携带宿主嫁接到AgrA上显性核查后者的强特征[A](如虚线箭头所示);接着,主语的可解φ-特征携带宿主提升至AgrA的指示语位置对后者的不可解φ-特征进行显性核查(如实线箭头如示)。

(6)a. John is [APt’i[A’ti[A’intelligent]]](1)本例句修改自The Minimalist Program 例句(184)。

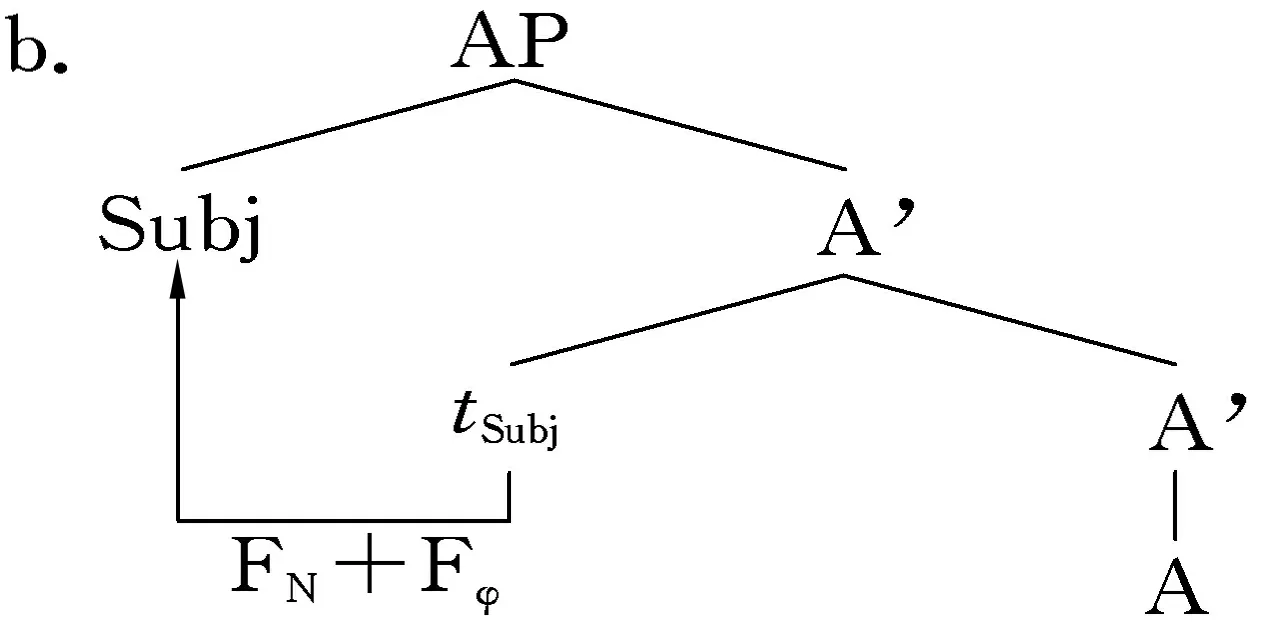

但是,Chomsky认为英语中的功能词Agr的一致特征是弱性的,无需显性核查,所以(5b)中形容词的移位是有问题的[4]325。于是,他建议取消功能词Agr,对(6)中形容词小句做如下分析:形容词从词库入选算术库后添加的不可解[N]特征(需要被核查,进而被删除)能够被主语的可解语类特征[N]所核查;但是,在指示语位置上原位(in-situ)生成的主语和形容词之间是论元结构关系,而不是核查结构关系;于是,形容词必须投射另外一个指示语位置作为核查域,以便主语入驻进行显性特征核查,从而形成多重指示语结构。

2.3.3 最近距条件

在MP框架下,Move-F必须遵循MLC的限制。根据Chomsky的论述,MLC的定义如(7)所述[4]285,327-328:

(7)如果K是目标/被核查特征,α/β是提升/核查特征,则:

a.α对K进行核查,当且仅当不存在β(β比α距离K更近);

b.β比α距离K更近,当且仅当β成分统制α;

c.α、β等距离(equidistant)于K,当且仅当α、β在同一最简域内。

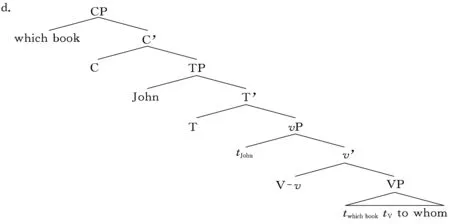

下面,我们结合语料来看MLC的运用。如(8d)所示,因为which book和to whom的[wh]特征都在中心语链(V,tV)的最简域内,根据MLC,它们等距离(8a)中的[Q1]特征;所以,[Q1]既可以被which book的[wh]特征显性核查[如(8b)所示],也可以被to whom的[wh]特征显性核查[如(8c)所示]。

(8)a. [CP1Q1John gave which book to whom]

b. remember [CPwhich bookiQ1John gavetito whom]

c. remember [CPto whomjQ1John gave which booktj]

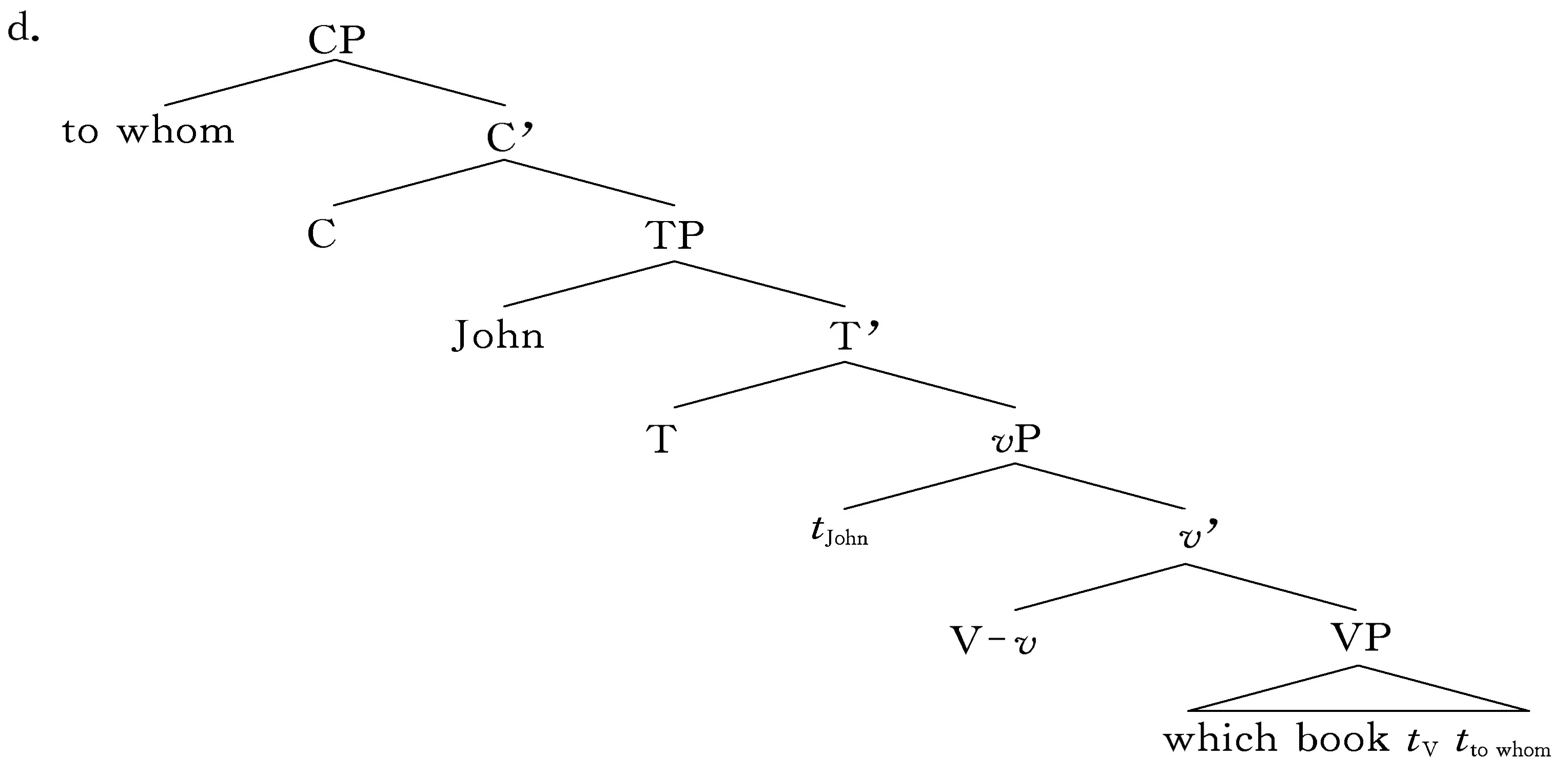

然而,在(9d/10d)中,前一个wh-短语的[wh]特征在中心语C的最简域内,而后一个的[wh]特征在中心语链(V,tV)的最简域内;两者不在同一个最简域内。根据MLC,(9a/10a)中的[Q2]特征只能被离它更近的[wh]特征显性核查:(9a)中的[Q2]能被which book核查[见(9b)],而不能被to whom核查[见(9c)];(10a)中的[Q2]能被to whom核查[见(10b)],但不能被which book核查[见(10c)]。

(9)a. [CP2Q2they remember [CPwhich bookiQ1John gavetito whom]]

b. guess [CP2which bookiQ2they remember[CP1t’iQ1John gavetito whom]]

c.*guess [CP2to whomjQ2they remember [CP1which bookiQ1John gavet’it’j]]

(10)a. [CP2Q2they remember [CPto whomiQ1John gave which bookti]]

b. guess [CP2to whomjQ2they remember[CP1t’jQ1John gave which booktj]]

c.*guess [CP2which bookiQ2they remember [CP1to whomjQ1John gavetitj]]t

3 特征赋值理论(feature-valuation theory)中的移动操作

笔者在这部分考察特征赋值理论中的移动操作。该理论是特征核查理论的继承和发展,尤其是隐性特征核查发展成一致操作,显性特征核查对应移动操作。至此,移动成为MP框架下最复杂、最不经济的操作,是在合并、一致不能使用情况下的“不得已选择”(last resort)。

3.1 一致操作和隐性特征核查

如2.1所述,隐性特征核查是指不携带音系内容的特征核查,相对于携带音系内容的显性特征核查来说更经济。后来,Chomsky摒弃了特征移动的假说,把隐性特征核查发展成一致操作[5]119-122。一致是在特征不移动的情况下,实现不可解特征删除的句法操作。具体地说,拥有不可解φ-特征的宿主,即“探针”(probe),在其成分统制域(c-command domain)内搜索拥有可解φ-特征的宿主,即“目标”(goal);目标确定后,探针的不可解特征被删除;鉴于一致特征和结构格(structural Case)之间的紧密联系,目标的不可解格特征一并被删除[11]221。

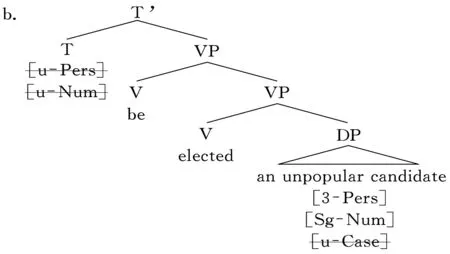

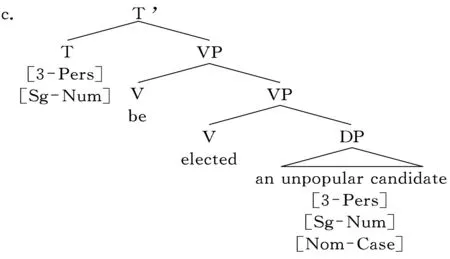

下面以时态功能词T为例,解释一致操作的运用。通过合并操作,依次推导出SO:名词短语an unpopular candidate、被动分词短语elected an unpopular candidate和系动词短语be elected an unpopular candidate;最后,T与系动词短语合并推导出SO(11a)。(11a)中的T成为探针,在其成分统制域内搜寻到目标,即名词短语an unpopular candidate;探针T的不可解φ-特征和目标的可解φ-特征匹配,前者被删除;因φ-特征和结构格特征是相互依存的,通过一致操作目标an unpopular candidate的不可解格特征也被删除[如(11b)所示,中划线表示特征删除]。

如上所述,一致操作在特征不移动的情况下实现特征核查和删除不可解特征。换个说法,一致操作还可以为不可解特征赋值,即特征赋值假说。因为探针的φ-特征不可解,可视为无值(unvalued),可标示为[u-Pers]、[u-Num]等等(u表示“无值”,Pers表示“人称”,Num表示“数”);而目标的φ-特征可解,看作有值(valued),可标作[1/2/3-Pers]、[Sg/Pl-Num]等等(1/2/3表示“第一/第二/第三”,Sg/Pl表示“单数/复数”)[11]222。一致操作把目标的φ-特征值复制到探针上,为后者的φ-特征赋值。如(11c)所示,通过一致操作,目标DP为探针T所赋的φ-特征值是[3-Pers]和[Sg-Num];同时,探针T也为目标DP的不可解格特征赋值,即[Nom-Case][Nom表示主格(nominative)]。

(11)a.T be elected an unpopular candidate

3.2 移动操作和显性特征核查

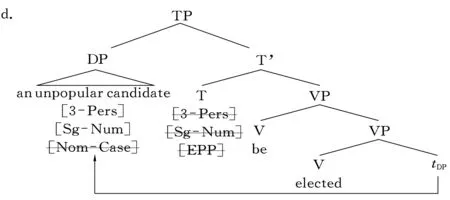

如2.1所述,显性特征核查是指携带音系内容的特征核查;特征携带的音系内容至少是其宿主,有时还多于宿主的音系内容。废除特征移动假说后,移动实际上就是指携带音系内容的特征移动。那么,何时使用移动操作呢?众所周知,时态功能词T必须投射一个指示语位置,即主语位置。但这不在投射原则的要求之内,故被称为扩展的投射原则(extended projection principle/EPP)。EPP被认为是T的不可解特征;其他核心功能词,如:标句词(C)和轻动词(v),也被认为有EPP不可解特征;该特征的删除需要通过移动来实现[5]102。如果把EPP特征的宿主看作探针,那么探针首先需要搜索对应的目标,然后是目标与探针的合并,最后是EPP特征的删除(达到一致操作的效果)。如(11d)所示,T的EPP特征需要被删除,探针T就在其成分统制域内搜寻到目标an unpopular candidate后将其合并在T的指示语位置(Spec T),于是T的EPP特征被删除。

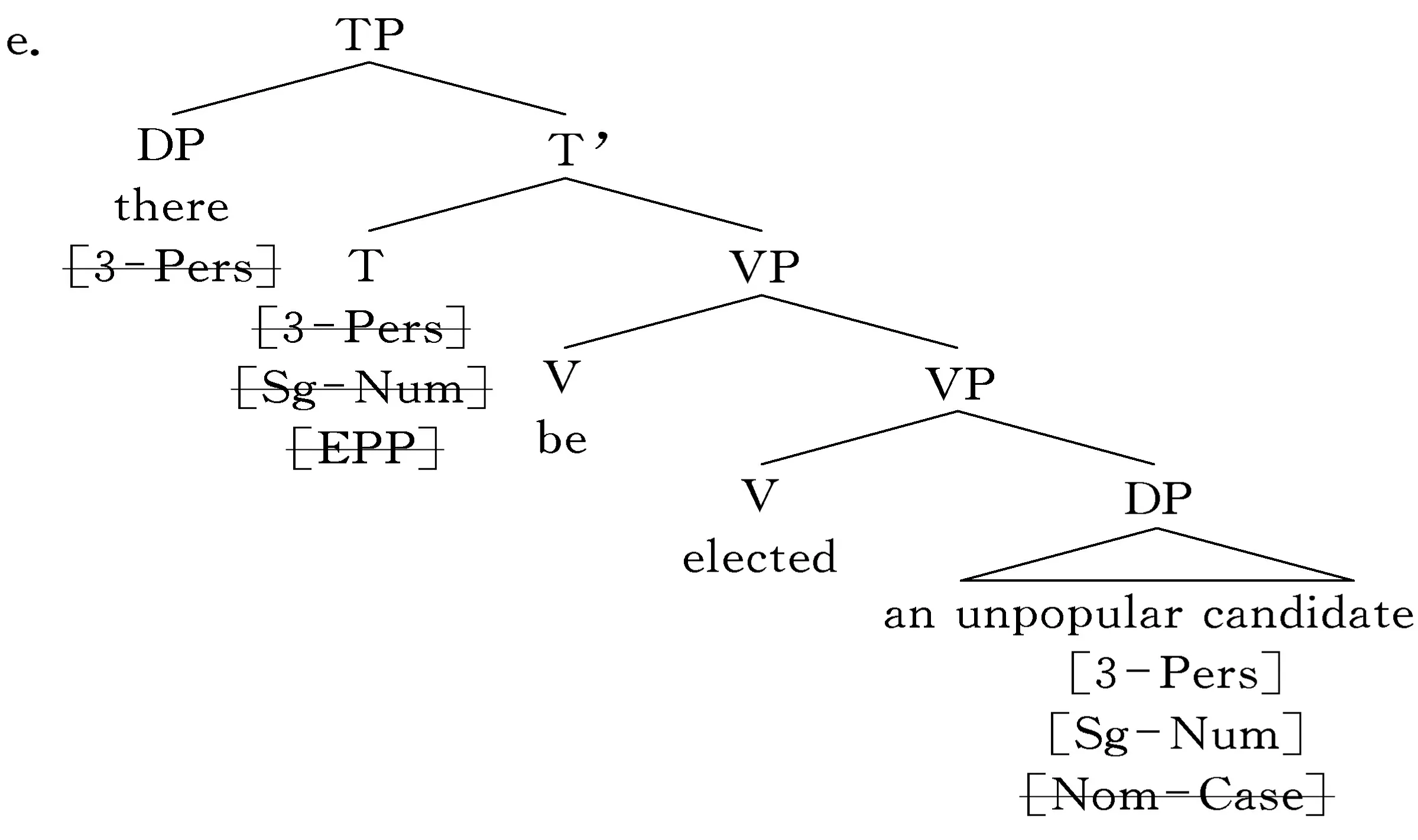

所以,移动操作实际上包含了合并操作和一致操作,是相对复杂的句法操作;只在合并或一致操作单独不能达到目的的情况下使用,是不得已的选择。如(11e)所示,如果在算术集中有词汇项there,那么只需合并操作(在T的指示语位置合并there)就能满足T的EPP特征要求,无需较为复杂的移动操作[5]138。

Chomsky认为,当句法体Y合并到(merged to)句法体X上生成新的句法体{X, Y}时,如果Y不是X的一部分,则是外合并(external merge/EM);如果Y是X的一部分,则是内合并(internal merge/IM)[12]140。因此,(11d)中目标an unpopular candidate和T’的合并属于内合并。至此,移动操作也被称为内合并。

3.3 移动操作的限制

因为移动包含合并和一致,所以对三者的限制是统一的。这三种句法操作都遵循成分统制域、最简域和语段不可穿透性等条件的制约。

3.3.1 成分统制域和最简域的限制

探针必须在其成分统制域内搜索最近目标,同一最简域内的所有匹配目标都等距离于探针。相关定义如下:(Ⅰ)中心语α的成分统制域是指其成分统制的所有结点组成的集合;(Ⅱ)在探针P的成分统制域内,目标G离P最近,当且仅当不存在匹配的目标G’(G在G’的成分统制域内);(Ⅲ)中心语α的最简域参见2.3.1的定义。

3.3.2 语段不可穿透性的限制(Phase Impenetrability Condition/PIC)

Chomsky认为标句词短语(CP)和轻动词短语(vP)能表达完整的命题意义,句法运算以CP和vP这样相对完整的句法片段为单位,逐段进行[5]106-108, [13]1-52。这样的句法片段被称为语段(phase),具有不可穿透性(impenetrability):语段外的句法操作不能运用于语段中心语的成分统制域,即补足语部分;只能运用于语段的边缘(edge)部分,即中心语及其指示语部分。

4 加标理论(labeling theory)中的移动操作

本文在这部分考察加标理论中的移动操作。Chomsky认为语言结构未必是向心性的(endocentric),于是放弃X-阶标理论,取消指示语(specifier/Spec)和中间层(intermediate level)等概念;认为确定句法体的语类(category),亦称标签(label),是它们在接口获得解读的必要条件,即加标理论[14]43,[15]6。

4.1 加标法则(labeling algorithm / LA)

加标法则是类似一致的句法操作,它在句法体内由上至下搜寻最近的中心语作为标签,以便句法体在接口获得解读。LA以语段为单位,逐段操作,遵循语段不可穿透性限制(PIC)。句法体包括简单句法体和复杂句法体,前者是(来自词库的)词项或(由词项为中心语投射的)短语,表示为SO={H}或SO={XP};后者是由简单句法体合并而成的,表示为SO={H, XP},SO={XP, YP}或SO={H1, H2}。显然,词项是句法体的运算原子(computational atom),决定句法体的语类或标签。所以,加标法则搜寻的对象是中心语,即词项。LA很容易在简单句法体内搜寻到最近的中心语作为标签,实现加标的功能。譬如,它赋予句法体SO={H}的标签为H,SO={XP}的标签为X。那么,LA是如何给复杂句法体赋予标签的呢?

4.2 移动操作和加标法则

LA对复杂句法体的应用需要分情况来看,其中有涉及移动操作的情况,为移动提供新的动因解释。首先,对于句法体SO={H, XP}而言,LA能够容易地搜寻到最近的中心语,即H,为它加标。其次,来看词项合并生成的句法体SO={H1, H2}。Chomsky认为词库中的实词是无标签的(unspecified as to category),只有在与相应的功能词合并后才能派生出标签;被看作根词(root/R)的实词太“弱”而不能自我加标,只有与作为类标记(category marker/K)的功能词合并成{K, R}后才能被加标为K;其他类型的SO={H1, H2}不能被加标[15]7-8。

最后,确定句法体SO={XP, YP}的标签比较复杂。按照最近搜索(minimal search)的原则,LA能够确定两个等距离的中心语,即X和Y。该用哪一个为SO加标呢?对此,Chomsky提供两种解决路径[14]43。其一,把直接成分(immediate term)中的某一个,即XP或YP,向上移出SO,由于移出成分的语迹对LA而言是不可见(invisible)的,LA便能确定另一个成分的中心语为该句法体的标签。相比于(12a),(12b)的不合语法性可解释为:如(12b’)所示,wh-短语which book 和SO2合并生成SO1={which book, SO2},此时LA不能在SO1内确定最近的中心语给它加标;于是,SO1在接口不能获得解释,句法运算“崩溃”,导致(12b)不合语法。然而,如(12a’)所示,如果wh-短语which book向上移出SO1,因为其语迹twhich book对LA而言是不可见的,所以LA便能在SO1内确定最近的中心语,即SO2的中心语,为该句法体加标;因此,SO1在接口获得解释,句法运算“收敛”,使得(12a)合乎语法要求。

(12)a. Which book do you think I have read?

b.*Do you think which book I have read?

a’. Which book do you think [SO1twhich book[SO2I have readtwhich book]]?

b’.*Do you think [SO1which book [SO2I have readtwhich book]]?

其二,如果两个中心语在某个方面相同的话,LA便能搜索到X和Y共有的特征给该句法体加标。如(13b)所示,(13a)的合法性解释如下:当wh-短语which book和SO2合并生成SO1={which book, SO2}时,LA能在SO1内能够搜寻到which book和SO2所共有的[Q]特征,给它加标为Q, Q;于是,SO1在接口获得解释,句法运算“收敛”,于是(13a)合法。但是,需要回答的问题是:为什么(13b)中的which book和SO2有共同的[Q]特征,而(12b’)中的which book和SO2没有呢?这就归结为动词think和wonder的不同了:前者选择陈述句补语,而后者选择疑问句补语;所以,(13b)中的SO2有[Q]特征,而(12b’)中的SO2没有。

(13)a. Do you wonder which book I have read?

b. Do you wonder [SO1which book [SO2I have readtwhich book]]?

5 结语

在MP框架下,语言机能内在于人脑的认知系统,通过语言运算机制推导语言表达PF,LF。一方面,语言表达需要满足CI接口条件,进入人脑的执行系统,用于思维;另一方面,需要满足SM接口条件,进入人脑的执行系统,外化成音,用于人际交流。语言设计应该为满足可解读性条件(legibility condition)提供最佳方法,这是MP框架的基本假设,即强式最简命题(the strongest minimalist thesis/SMT)。

MP框架下移动操作的演变反映了生成语法对移位现象解释的发展和突破,也体现了生成语法对解释移位现象的不懈努力和对“充分描述”和“充分解释”精神的一贯追求。特征核查理论把满足接口条件的要求落实到可解特征提升到(中心语的)核查域内对不可解特征的核查,然后删除不可解特征;可解特征的提升可以携带足够的音系内容(显性核查),也可不带音系内容(隐性核查)。特征赋值理论继承了特征核查理论的主要思路,即不可解特征被核查后删除以满足接口条件;但是,赋值理论认为特征核查必须是携带语音内容的显性核查,而且还可以用更经济的一致操作删除φ-特征和格特征,移动操作只是为了删除EPP特征的最后选择。加标理论认为移动操作是内合并,合并是推导句法体的最简操作,句法体在接口获得标签以满足解读条件;加标法则或者搜索相同特征给句法体加标,或者通过移动操作搜索中心语给句法体加标。

值得关注的是,Chomsky过去一直认为移位是语言设计的缺憾(imperfection)之一,但近来认为它未必就是语言设计的不完美之处。关于这一新观点,笔者将另文研究。另外,对于自然语言中普遍存在的关系化(relativization)现象,笔者认为能够在本文介绍的移动理论框架内将其解释为子句的关系结构化[16-17]。