论间歇性精神疾病医疗选择的冲突与平衡

2020-05-15黄有为张文英

黄有为 张文英 张 滢

(福建农林大学东方学院,福建 福州350002)

一、间歇性精神疾病患者犯罪概况

据2017年的统计,我国各类精神疾病患者已经超过1亿人,其中重度精神疾病患者已经超过1600万人。①在这个庞大的数字背后,精神障碍终身患者的咨询率却相对低迷,其中间歇爆发性精神疾病患者的咨询率仅有4.77%。源头缺乏有效的注意义务,使得这类特殊主体的违法犯罪问题也愈发严重。

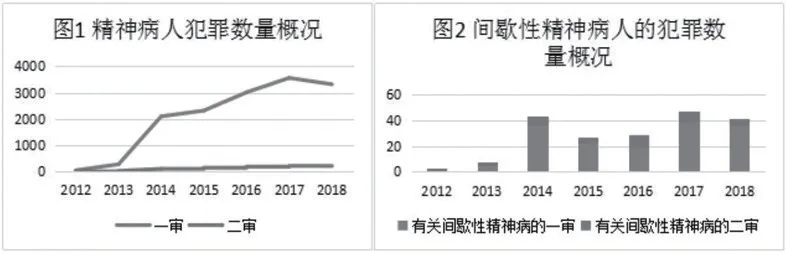

笔者依托中国裁判文书网,检索含关键词“精神病人”“间歇性精神病人”的刑事案件,从整理所得的数据可以看出,从2012年刑事诉讼法修增强制医疗程序起,精神疾病类案件整体有上升之势。其中间歇性精神疾病患者虽然在精神疾病案件中占据不大,但通过数据分析可得其中超过90%的案件是涉嫌杀害等严重侵害他人生命、健康的案件。案件虽少,但不容忽视。

故笔者以下述案件为引,试论间歇性精神疾病患者的法律适用。

二、间歇性精神疾病患者的法律适用

2017年4月,在福建泉州务工的宋某连日心神不宁,总觉得其上司要迫害自己。为求安全,宋某决定从泉州市绕路到临近的莆田市再回安徽老家。在莆田动车站宋某遇到正常巡逻的警车,误以为其上司报警来抓他,慌忙逃窜。认为自己走投无路的宋某打算通过杀人制造影响力,以便告知世人他受人迫害。于是,宋某在莆田市涵江区一村庄小巷中用砖块相继对四名老人施害,造成一重伤三轻伤。行凶后,宋某主动拨打电话报警,并到派出所自首。后经两次精神司法鉴定,均确认宋某作案时处于使用酒精所致的精神及行为状态(戒断状态),作案时无刑事责任能力,目前有受审能力。同时经公安机关调查发现,宋某有十几年的饮酒史,每天有喝2~3两白酒的习惯,但案发前几天因为家人限制没有饮酒,印证了司法鉴定的结果。案发后,宋某妻子向其提出离婚,并且经调查确认宋某家庭无责令医疗的条件。2018年7月,公安机关和检察机关均认同了宋某有继续进行社会危害的可能性,继而法院同意了对宋某进行强制医疗的建议。

我国刑法规定,间歇性精神疾病患者在精神正常时实施犯罪行为,应当追究其刑事责任。在不能完全辨认或者控制自己行为能力的时候犯罪的,可以从轻或者减轻处罚。而对于完全丧失辨认和控制能力的间歇性精神疾病患者犯罪,应当适用我国《刑法》第18条第1款之规定,即法院对无刑事责任能力的精神疾病患者应当责令其的家属或者监护人严加看管和医疗,在必要的时候,由政府强制医疗。

因此在宋某一案中,宋某在案发时无行为能力不负刑事责任。但其拘留逮捕阶段精神即恢复正常,对宋某适用何种医疗手段产生两种分歧:第一,属于“必要的时候”应当适用强制医疗;第二,宋某恢复正常应当适用责令医疗。笔者对这两种选择作出分析。

(一)选择强制医疗的分析

1.社会维稳的考量

根据司法解释,行为人符合强制医疗的启动条件需要同时满足三个要素:第一,实行了危害公共安全或严重危害公民人身安全的暴力行为;第二,医疗机构鉴别为限制或无刑事责任能力人;第三,有继续进行社会危害性的可能。其中第一与第二作为精神疾病患者犯罪构成的要件,客观性的把握更为强烈。第三要素由于精神疾病病理的复杂,需要结合精神疾病患者现时的精神状况和所施行的危害行为综合考量。

然而,现时精神状况是根据案发后的一段时间的观察材料进行认定的,要重现行为人在案发时的精神真实状况极其困难。本案中,被告人宋某在造成严重危害结果后,经鉴定为“行为时无责任能力,现在有受审能力”。该认定并没有明确根除再犯危险。因此,继续危险性的模糊评价成了涵摄间歇性精神疾病患者犯罪后法律适用的漏洞。从社会稳定性的角度考量,为保险起见,在继续危险性的判断上,承办人的内心确信会自然地减轻精神状况的判断比重,偏重于已经发生的实际损害。因此一旦产生严重后果,就会当然选择牺牲“小我”(被告人权)而成就“大我”(维护稳定)——成全“强制医疗”的适用。同时,考虑到案件承办人的终身追责制度,无形中加重了“以危害结果笼统地概括强制医疗的适用标准”这种涵摄适用。

2.合理控制义务

合理控制义务是指宋某是否积极避免结果发生,并非对原因自由的判断。因为原因自由的判断早在宋某犯罪的责任阶层已作出评价。责任阶层中宋某虽然主观上已经排除了陷入无责任状态的过错,但当事人主观上对自己病理控制的态度是可以反映在客观事实上的。例如:是否咨询过相关医务人员,是否通过服用药物进行控制等。因此,承办人可根据先前义务行为具体判断出当事人主观恶性的高低,再依据经验法则作用于再犯可能性的判断。

经调查,宋某断酒后连日心神不宁,在案发前几周多次出现迫害妄想症,晚上只有把菜刀压在枕头下才能睡着。其应当认识到自己精神状况的不稳定性,却未采取有效手段尽到合理控制义务。因此,根据宋某在面对精神异常时,表现出的较低注意义务和控制义务,判断其有较高继续危害可能性,适用强制医疗。

3.法律决定的社会效果

理论与实践毕竟有所不同,实践之中不仅要顾全法理,维护法之尊严,还要兼顾情理,让群众认同法之适用,达到良好的社会效果。

从家庭医疗条件来看,经调查宋某家庭贫困,并不具备医疗、监管条件。若适用责令医疗,则与释放无异;从群众接受度来看,宋某毕竟造成了四名老人无辜受害,其无差别的伤害行为,使得民意要求“严惩凶手”。在强制医疗选择这种非纠纷式的诉讼中,朴素的理解更容易把内心确信与造成的危害结果相捆绑。结果损害程度越高,公众对精神疾病患者评价越低,对其不负刑事责任的理解更容易扭曲成“精神疾病患者杀人不犯法”等错误舆论。本案中宋某已不负刑事责任,不受刑罚,民事赔偿的积极性自然有所懈怠。此时决定适用责令医疗,仅要求其家属严加看管,司法彰显正义的社会效果不免受到舆论非议。综上所述,对宋某适用强制医疗俨然合情合理。

接下来笔者尝试从法理出发,通过论证在法治中国的思维统筹下——强制医疗是否允许“牺牲小我而成就大我”,从而解释另一种内心确信。

(二)选择责令医疗的分析

1.法条文意理解的要求

从《刑法》第18条第1款的文意中可以清楚地理解到,选择强制医疗和责令医疗程序的前提是犯罪嫌疑人、被告人已经法定程序鉴定为依法不负刑事责任的精神疾病患者,从实体法的角度讲,已经失去了对被告人定罪量刑的可能性。那么从程序法的角度讲,就是一个如何终结已经展开的刑事追诉问题。②程序上终结诉讼的问题不存在案件争议等纠纷性质的干扰,故在理论上医疗选择更为理性、机械。而法条规定“必要的时候,才由政府强制医疗”,可见司法选择更倾向于有利于被告人的责令医疗,严格限制有强制人身属性的强制医疗的启动。因此,精神恢复正常的宋某应当适用责令医疗。

毕竟,讨论间歇性精神疾病患者宋某适用哪种医疗的逻辑顺序,应是先确认司法鉴定意见等证据的准入,强调只有进入证据链后质证成功的事实——确实精神状况仍未恢复正常,才能影响法官的自由裁量。而直接认定其精神状况不稳定来影响心证,这虽然达到实体正义的简洁,但在推理过程中不免减损证据效应,弱化了程序正义。

2.当事人的人权保障

一个人可以违反法律的表面规定而不违反法律本身,这是最古老的法律智慧谚语之一。③任何实定法的规定,无论是包含在法令里面还是司法先例中,应该根据它显而易见的目的来合理解释。在继续危害社会可能性模糊不清的前提下,直接进行强制医疗是“牺牲小我而成就大我”的价值选择。倘若我们不能论证出法律精神允许的“牺牲小我而成就大我”适用于本案,这就与当事人的人权保障相违背。

法益在衡量“能否以牺牲一人的生命为代价来保全保他人生命”时,原则上认为不能,因为生命权至高无上,不应作为被利用的手段。但当一方注定被牺牲的时候,则出现例外——法律不强人所难,对拯救必死之人不具期待可能性。举重以明轻,我们同样可以得出一个这样的结论——精神状态恢复正常的行为人仍具有可塑性,应当得到法律的“救赎”而不是注定“被牺牲”。

由于精神疾病患者病理的复杂,病症完全治愈的病例极少,因此继续危害可能性的存在是必然的。无法直接证明待证事实的存在与否,只能依照高度盖然性来间接推断发生的有无。因此,忽略可能性大小而直接适用强制医疗的做法与“主观归罪”的逻辑无异,有违“法治中国下保护人权的精神”。诚然,精神病人的危害可能性作为预防要素是对其进行强制医疗的量刑考量,这并不违背三阶层在定罪时“预防要素不能上升为责任要素”的主张。但《宪法》第33条第3款明确规定:国家尊重和保障人权。故笔者认为无论是在入罪还是量刑,均应该符合疑点利益归属被告原则。那么试问,在鉴定患者已经恢复受审能力——不具备高度盖然性的情况下,继续适用强制医疗,是否意味着对于更多无法恢复正常的精神疾病患者,强制医疗就是刑罚之下的兜底措施?

因此,从保障当事人人权角度的需要出发,恢复正常的间歇性精神疾病患者不同于完全丧失辨认和控制能力的精神疾病患者。宋某不应当兜底性地被“牺牲”,而应当适用更符合保障人权要求的责令医疗。

3.刑事诉讼程序的稳定性要求

不同于刑事诉讼旨在发现犯罪真相并将犯罪绳之以法的目的,刑事诉讼法的目的旨在减少错案并维护个人尊严。④其正当程序主义的鲜明立场已经表明,刑事诉讼中的真实只是有限的真实,诉讼法只能通过具有稳定期待的诉讼程序的内在活动才能无限接近这种真实。而真实背后蕴涵着不同价值观的倾斜,或是维护个人尊严实现平等,或是减少错案注重证据证明。无论是哪种价值观影响了诉讼的资源配置,诉讼程序稳定性之可期都绝不因正义的追求相互矛盾,这是经常被人们所忽略的。《刑事诉讼法》第288条第一款规定:“强制医疗机构应当定期对被强制医疗的人进行诊断评估。对于已不具有人身危险性,不需要继续强制医疗的,应当及时提出解除意见,报决定强制医疗的人民法院批准。”同时第289条还规定:“人民检察院对强制医疗的决定和执行实行监督。”这些规定的设计本是为保障被强制医疗人员的基本权利,意在避免公权滥用,使得被医疗人员精神状况稳定后能够顺利回归社会。但当一个已经恢复行为能力的“前精神疾病患者”进入医疗体系后,其医疗的解除程序又该如何开启?本基于当事人自身精神状况解除的标准是否转而成就了公权力的主观臆断?

因此,本案适用责令医疗更符合刑事诉讼程序的稳定性要求。同时,减少了适用强制医疗时不必要的行政资源的浪费。

三、冲突与平衡的权衡

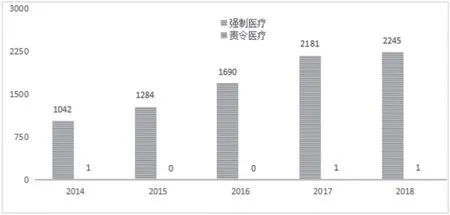

以“强制医疗”“责令医疗”为关键词,通过中国裁判文书网检索可得,精神疾病患者犯罪后适用责令医疗的案件数量很少(具体见图3)。这不免让人忧心责令医疗是否如从前的“正当防卫”一般陷入“沉睡”。不可否认,责令医疗严重依赖当事人家庭经济水平和社会监管环境。法益落空的现状,导致适用责令医疗的观点犹如纸上谈兵,这注定了责令医疗数量寥寥无几的现象。

图3 精神疾病患者犯罪后采用强制医疗和责令医疗的数量

然而笔者认为,法益的社会效益固然举足轻重,但思考立法的初衷,根据不同的思考角度考虑不同的法律适用,或许会让正义走得更为坦荡。毕竟,如果单纯把责令医疗与强制医疗看作自由与秩序的冲突,两者的选择陷入同“正当防卫”和“防卫过当”一样的拳击博弈,就不可避免地陷入“鱼和熊掌不可兼得”的对立局面。但在宽严相济的刑事政策下,自由与秩序是可以同时在个体正义上得到实现的。

(一)对法定事实因素再细化

虽然立法机关尚未出台相关司法解释细化“继续进行社会危害可能性”的认定标准,但案件承办人仍然应该跳脱“损害事实”的片面化角度,从鉴定意见、案发诱因、先前义务行为、家庭医疗条件等方面综合考虑。

(二)建立“善意的推定逻辑”

“继续进行社会危害可能性”的推定依赖于承办人对高度盖然性作出的内心确信,究其本质是承办人进行事实推定时依据的经验法则。决定对恢复受审能力的间歇性精神疾病患者适用强制医疗,是承办人运用经验法则“人性本恶”所作的推定。但宽严相济的刑事政策讲究个体正义的实现,防止片面从严,运用“人性本恶”的经验法则去推定本就无责任能力的精神疾病患者实为不妥。在无行为能力人违法案件中,使其承担责任的不是造成的损害,而应是其精神状态的不稳定性,这就像使蜡烛燃烧的原因是氧气而不是光那样。

四、结语

因此,尊重刑法的谦抑性,对精神病人的继续危险性和结果危害性进行区分,解决特殊主体罪与非罪的问题;尊重刑诉法的程序稳定性,依照无行为能力人犯案后的精神状况直接分流,不因损害结果而对精神状况造成不利的二次评价。即便当事人自愿接受强制医疗的措施,也不能因为实体价值的偏颇而破坏程序平衡;尊重患者个人尊严,让恢复行为能力的病人能够回家看护。这才是社会主义法治理念下对保护该弱势群体最好的诠释。

注释

①陈梦琪,陈治军.强制医疗执行监督的强化[N].人民检察,2017-05-23。

②汪建成.论强制医疗程序的立法构建和司法完善[J].中国刑事法杂志,2012(4):65-68。

③[美]彼得·萨伯.洞穴奇案[M].生活·读书·新知三联书店,2012。

④邓子滨.刑事诉讼及刑事诉讼法目的要旨[J].中国社会科学院研究生院学报,2018(6):87-95。