网络谣言现状调研报告

——以传播险情类案件为例

2020-05-15张筱彤

张筱彤

(青海民族大学法学院,青海 西宁810000)

现如今,网络使用者的数量较前些年相比数量剧增。据2019第44次《中国互联网络发展状况统计报告》称,截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,网民使用手机上网的比例达99.1%。[1]网民数量的剧增加快了网络谣言传播速度,这其中,传播险情类网络谣言所造成的影响尤其严重,不仅误导民众,使其听信错误信息而陷入恐慌,还不利于社会健康有序发展。

一、传播险情类网络谣言概念及类型

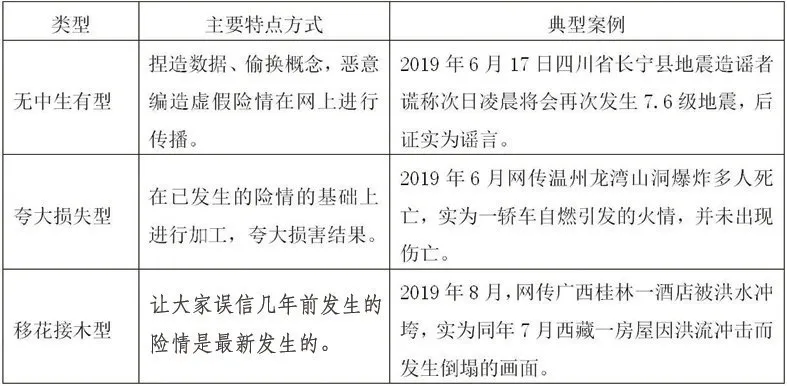

传播险情类网络谣言,通常指在网络上生成或传播的已被官方证实为虚假的,由组织或个人出于某种目的,围绕着特定事件,通过捏造、夸大等手段发布对社会造成影响的信息。[2]此类型的网络谣言传播范围广、群众关注度高、危害性极大。根据发放的300份调查问卷以及近几年传播险情类谣言的典型案例分析进行汇总,从表1可以得知,传播险情类网络谣言大致分为以下类型。

表1

(一)无中生有型

这类谣言指行为人编造一些虚假险情,通过网络散布,从而引发一定的骚乱。这种无中生有型传播险情的谣言造谣成本低,传播速度快,往往几个小时内就已经传播开来。通常采用捏造数据、偷换概念等手段,使谣言能够更加贴近群众生活,从而增强谣言的诱导力。例如2019年6月17日,四川省长宁县地震后,一造谣者谎称6月18日凌晨将会有更大地震发生,预计地震级别为7.6级。这条信息在网上广泛流传,后被官方辟谣。发布者编造虚假恐怖信息后,将信息发布到微信群里,被不断转发,导致人心惶惶,不利于社会安定。

(二)夸大损失型

这类网络谣言一般以一定的案件事实为依据,经过加工、提取有效信息,配以视频或模糊不清的网图,将损害结果夸大并进行转发。例如2019年6月27日温州龙湾山洞爆炸多人死亡的谣言,其实是多段视频拼接而成,事实上仅为一轿车自燃引发的事故。又如江苏响水天嘉宜公司“3·21”特别重大爆炸事故中,一些谣言发布者通过剪辑拼接,将真实视频、图片内容进行整合,并配以文字进行发布,这种以一定事实为基础的谣言,在现实中分辨具有一定困难,部分民众信以为真,充当了传谣的工具,从而引发次生舆情。

(三)移花接木型

这类谣言的特点是借用其他事件中的故事情节或图片等编造新的谣言,一般伴有视频资料与图片,不明真相的群众很容易被蒙蔽,从而进行转发,加快了谣言传播的速度,扩大了谣言传播范围。例如2019年8月份,网传广西桂林一酒店被洪水冲垮的视频,记录的其实是7月8日西藏昌都江达县一房屋因洪流冲击而发生倒塌的画面。这种类型的网络谣言十分多见,且造谣成本低廉,手段简单,所以被造谣者广泛运用,但是其所造成的损失却是难以衡量的。

二、传播险情类谣言的危害性

根据对所收集的50个典型传播险情案例的分析和对300份调查问卷的汇总,可以发现该类型谣言的危害性较为突出。本研究将传播险情类谣言的危害性(如表2所示)进行进一步汇总和细化,希望对此问题的研究有所帮助。

表2

(一)不利于网络环境的有序发展

网络是目前大众获取有效信息的重要途径之一,网络谣言始于网络平台,其负面影响也首先作用于网络。传播险情方面的谣言由于贴近民众生活,受关注度较高,因而更容易在网络空间中广泛地快速地传播,引发大众的探讨和不安。根据传播险情类谣言危害性调查问卷及典型案例得知,有将近41%的人认为,此类谣言使网络信息的可信度面临巨大挑战。在这种形势下,网络中的信息更加鱼龙混杂,难以分辨真假。长此以往,就会对营造干净的网络环境产生阻碍,不利于经济发展。

(二)引发社会恐慌,扰乱社会秩序

传播险情类谣言由于其自身特点,更容易被大众所关注。一些居心叵测的人故意编造和散布险情类谣言,在很短的时间内就能够吸引大众的关注,严重的还会引发社会恐慌,对维护社会公共秩序造成阻碍。接受调查的人中,有约33%的人认为,此类谣言对社会秩序造成了严重破坏。例如2019年10月12日广西玉林发生5.2级地震时,造谣者称次日凌晨将有余震。虽然大众并不确定这些消息的真实性,但是在险情发生的时刻,许多人都抱着宁可信其有、不可信其无的态度听信并传播。

尽管及时进行辟谣,但是辟谣往往比传谣的速度慢,致使很多人只知谣言不知真相。例如微博辟谣消息转发评论只有几百条,但是相关造谣言论却数以万计,谣言的数量与真实信息的比例差距极大,使辟谣更加艰难。

(三)损害国家、政府形象及公信力

在发生重大险情时,政府总是在第一时间积极组织救援抢险,但是仍有一些别有用心的造谣者,为了引起话题度而将谣言的矛头指向政府,编造一些政府不作为或者乱作为的虚假信息并在网络上传播。想要了解事情真相的大众,在没有得到准确的官方信息之前,会一直传播这种所谓“真相”。一些群众因此被误导,于是不配合政府工作或者发布不当言论,使政府公信力大大降低,造成执行力下降,不利于工作的开展。

三、传播险情类网络谣言法律规制

传播险情类谣言的泛滥无疑是对社会安定的巨大挑战。网络谣言的危害性逐渐升高,侵害了法律所保护的法益,对此进行法律规制刻不容缓,但是进行法律规制是一个漫长过程,需要各方配合,才能有效抑制此类谣言。下面从三个方面进行阐述,希望能够为抑制险情类谣言的传播提供有效参考。

(一)完善有关网络造谣法律法规

目前,我国对网络谣言的法律问题逐渐重视起来,相继颁布许多有关治理网络谣言的法律法规。例如在2013年9月,最高人民法院、最高人民检察院颁布了《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》,针对互联网上一系列违法行为的认定以及量刑作出了详细的解释。[3]2015年《刑法修正案(九)》中增加了有关编造虚假的险情罪名的法条,将危害性较大的网络传谣行为入刑,对违法犯罪行为起到了震慑作用。

但是,面对复杂多样网络谣言,现有的法律法规并不能起到很好的预防与惩治作用。对网络谣言的认定问题相对复杂,一些不明真相的群众错误地转发虚假信息,主观上不具有犯罪故意,这种情况下认定构成犯罪存在一定的难度,所以就需要更加详细的法律法规加以规制。例如出台有关网络谣言的司法解释或者单行法规,将网络谣言犯罪构成要件、行为模式、适用标准进一步细化,提高案件处理速度与处理水平。

(二)增设网络谣言相关罪名

虽然目前刑法中设置了有关治理网络谣言的罪名,例如编造、故意传播虚假信息罪等,但是对于网络谣言犯罪并未制定专属罪名,大多规定散见于各个章节之中,加大了实践中适用的难度。从目前网络发展情况来看,现有罪名不足以规制一些严重网络谣言犯罪,这就要求增设有关网络谣言犯罪的特定罪名,与现存的罪名相呼应,形成配套的罪名体系,防止在审判中出现畸轻畸重的情形,能够对传谣类犯罪进行准确认定和追责。

此外,在设置罪名的过程中,要考虑网络谣言类型犯罪的复杂性与独特性。对于网络谣言内容的认定,注重区分虚假信息与玩笑话,不能一概而论。对于那些社会危害性不大,但属于违法行为的网络谣言,可以通过民法、行政法等进行规范,而对于那些故意传谣危害社会的行为,要通过刑法进行规制。

(三)加大网络谣言管控力度,拓宽信息公开渠道

信息公开是抑制网络谣言传播的重要渠道。谣言的兴起往往与险情发生时群众不能及时获取信息有关。目前我国许多地区都意识到信息公开对于遏制网络谣言的重要性,建立了多种信息公开渠道,例如开通政府官方微博、微信公众号/新闻发布会等,确保能在事件发生时及时公布第一手信息。但在实践中这种做法仍存在着一些不足,有些部门公布信息不及时,给了谣言传播的余地,导致此类的谣言数量剧增,辟谣工作难以进行下去。

对此,政府部门应当加大监管力度,将网络谣言扼杀在摇篮里。首先,政府可以充分利用高科技手段,加强对网络舆情的管控,快速知晓网络谣言的动向,避免网络谣言发生二次扩散。其次,拓宽信息公开的渠道,在事故发生时,有关部门能够及时准确发布险情信息,让群众在第一时间了解内情,使信息公开的速度快于谣言传播的速度,能够有效减少此类谣言的数量。

四、结语

网络谣言是当今社会快速发展的必然产物,随之产生的网络犯罪也逐渐引起各界关注,从目前来看,治理以网络谣言为代表的编造、传播虚假信息犯罪仍然是惩治互联网犯罪的重点。网络谣言的法制规制具有长期性,不能一蹴而就。网络谣言的治理并非毫无头绪,我国应该从立法、司法、执法等方面入手,多角度、全方位,进一步完善相关网络立法,加大网络监督力度,做好信息公开,通过各方的努力,必然会对网络谣言起到更好的规制作用。