科技企业协同创新演化博弈与对策研究

2020-05-09杨帆

杨 帆

(1.湖北第二师范学院 计算机学院;2.湖北省教育云服务工程技术研究中心,湖北 武汉 430205)

0 引言

科技企业及其相关主体形成了科技创新网络,而网络上的合作关系本质表现为多主体的动态演化博弈过程。如何引导科技企业及其相关主体实现正和博弈,达到双赢多赢结果,将创新成果内化成经济增长,需要对科技创新网络下主体博弈进行研究。这种演化特征表现为主体多样性、自组织学习能力、自组织临界、多元价值,技术与网络的共生演化等。

有关政府对企业科技创新扶持政策的研究文献较多,其中包括国外扶持中小企业科技创新政策对我国的借鉴研究[1-3]。在探究影响中小企业科技创新的因素方面,汤临佳[4]等总结并梳理了荷兰、英国、比利时等10余个国家和地区对中小企业的创新扶持政策后认为,资金不足、科技落后、人才匮乏等是阻碍中小企业进行的重要因素。覃巍、梁权熙[5]探究了西部地区中小企业创新成长能力因素,主要归纳为企业年龄、企业规模、成长阶段、企业原发性程度、制度环境、政府扶持、商会组织、领导者特征、创新模式等。在研究政府扶持中小企业科技创新的路径方面,张韵君[6]采用内容分析法,具体分析了国务院十二部委颁布的《关于支持中小企业科技创新的若干政策》,并在此基础上提出合理布局及完善中小企业科技创新政策体系的方法;李树培认为[7]政府完全可以通过政策干预来推动企业自主创新,并打破企业科技创新的“比较优势陷阱”。此外,还有作者就政府对中小企业科技创新扶持的投入产出也有所研究,如政府对大中型工业企业R&D投入[8]、专利产出的影响[9]。

运用演化博弈论方法探究政府扶持企业科技创新的研究相对较少,且相关研究基本上都是建立在静态网络或规则网络的情形[10,11]。如张莉[12]运用演化博弈理论,在有限理性的假设前提下,借助科技创新利益主体非对称性演化博弈分析的复制动态模型,对政府与中小企业之间的科技创新行为进行博弈分析。崔祥民[13]为研究政府创业扶持对新生创业者创业行为的影响,借助演化博弈理论,构建了政府与新生创业者交互过程的演化模型,研究了各种情景下交互系统均衡点的存在及其稳定性。

1 科技企业协同创新的动态博弈结构与创新要素

1.1 博弈基本假设

假设1:演化博弈研究对象不是个体而是“种群”的行为,博弈方是从大的群体中随机抽取的,其按照生物或者社会的方式反复进行博弈。与科技创新相关的利益主体很多,本课题的博弈主体包括中小企业科技创新企业、大型科技创新企业和政府科技创新激励方。

假设2:博弈双方是有限理性,而且信息是不完全对称的。博弈方在决策时不知道对方将采取何种策略,因此科技型企业会表现出3种行为方式:协同创新、独立创新和不创新。可认为以企业家为导向的科技型大企业多采用协同创新,而以市场为导向的科技型大企业开始时多采用独立创新,科技型中小企业一般不创新。另外,政府科技创新激励方有两种行为方式:激励和不激励。双方根据对方的策略不断调整、改进,以达到博弈均衡。

1.2 博弈矩阵

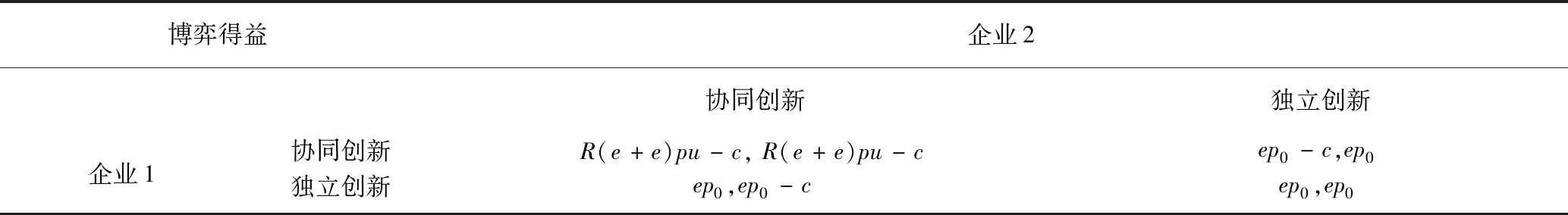

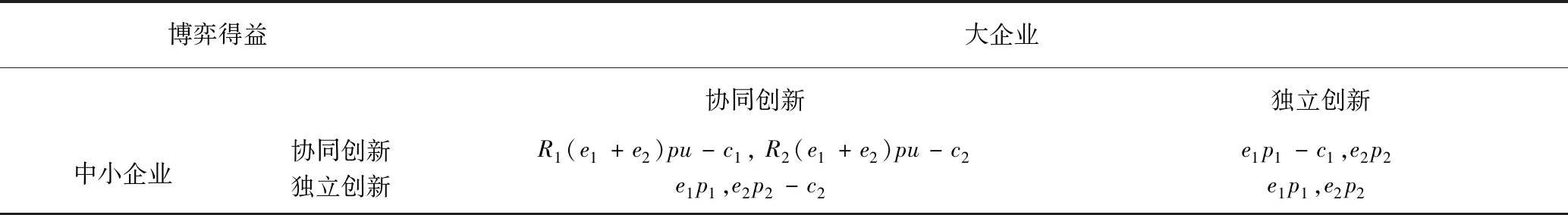

本研究中主要考虑两种博弈行为,一种为无差别企业作为网络节点,两两进行博弈;另外一种是将企业划分为大企业和中小型企业,两种模式的博弈矩阵见表1、表2。

表1 无差别科技企业博弈矩阵

表2 科技型中小企业与科技型大企业博弈矩阵

1.3 创新要素与交互规则

e表示企业的核心竞争力,e1表示中小企业的核心竞争力,e2表示大企业的核心竞争力,R表示协同创新的利润分配,R=0.5,R1表示中小企业协同创新的利润分配,R2表示大企业的协同创新利润分配,R1+R2=1,p表示协同创新成功的概率,p0表示企业独立创新成功的概率,p1表示中小企业独立创新成功的概率,p2表示大企业独立创新成功的概率,u表示资源的协同利用效应系数,c表示投入的科技成本,c1表示中小企业投入的科技成本,c2表示大企业投入的科技成本。

若企业有一方愿意协同创新,可根据具体的交互情况计算各自的收益。若企业节点为独立的点,表明企业独立创新或不创新,独立创新根据矩阵计算收益,不创新的收益为0。

2 复制动态方程

2.1 无差别科技企业博弈矩阵

此博弈为对策博弈,演化主体是无差别的科技企业群,设x为选择协同创新策略的企业的比例,则1-x为选择独立创新企业比例。

根据复制动态方程公式,协同创新企业的期望收益为:

u1=x*{R(e+e)pu-c}+

(1-x)(ep0-c)

(1)

独立创新企业的期望收益为:

u2=x*ep0+(1-x)ep0

=ep0

(2)

科技企业群的期望收益为:

u=x*u1+(1-x)u2

由此可得复制动态方程:

=x(u1-u)

=x(u1-xu1-(1-x)u2)

=x(1-x)[x(2eRpu-ep0)-c]

(3)

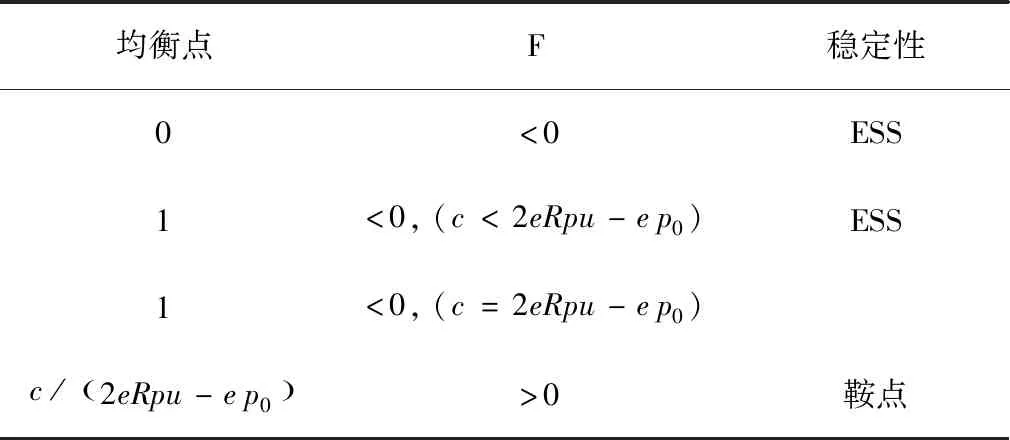

故无差别科技型企业演化博弈的纳斯均衡如表3所示。

表3 稳定性分析

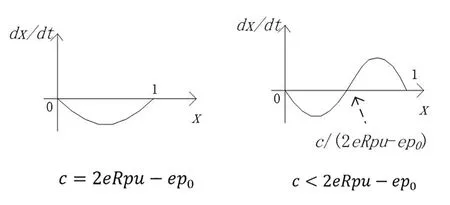

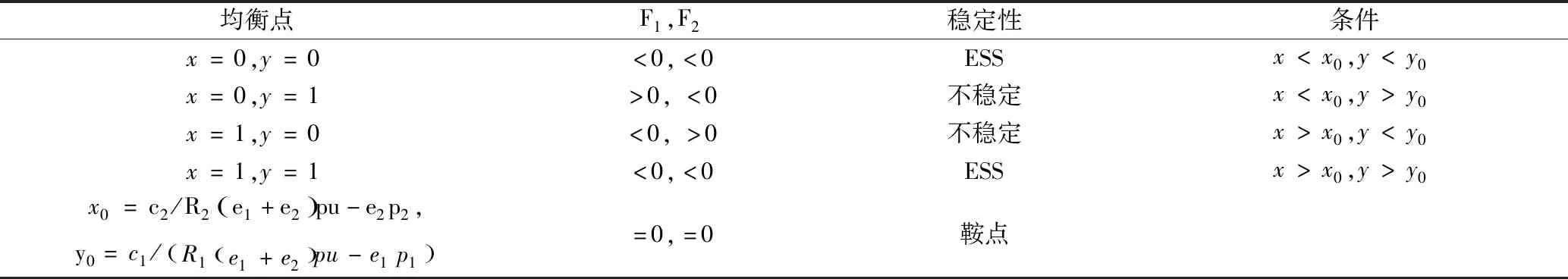

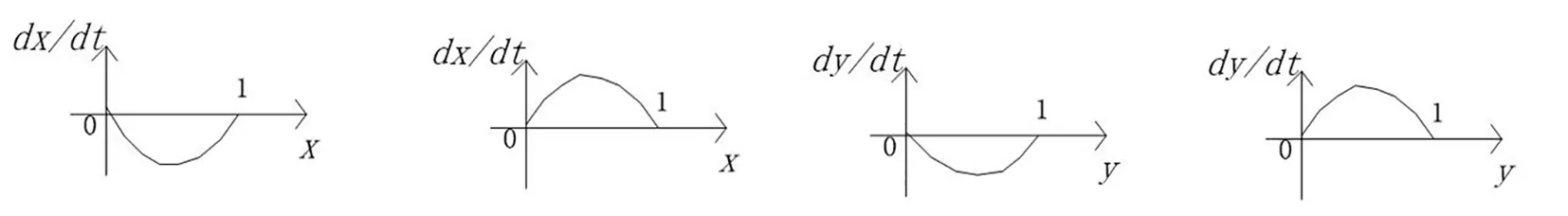

其中,一般可认为企业进行协同创新更容易成功,pu>p0,而R=0.5,故2eRpu-ep0>0。且c>0,0 由此可以得出两种情况的相位图: 图1 无差别企业演化博弈相位图 通过图1和表4的分析可知: (1)当科技投入的成本c较大,等于或超过研发收益(2eRpu-ep0)时,中小型科技企业的协同创新动力较弱,种群经过演化后会在x=0处收敛,即没有一个企业愿意实现协同创新。 (2)当科技投入成本小于协同研发收益时,以点c/(2eRpu-ep0)为分界,当初始愿意协同创新的比例大于鞍点时,企业采用协同创新的比例会越来越大并趋近于1,反之则趋近于0。而实际调研显示,中小企业群特别是新的创业园区,其协同创新意愿很低甚至为0,如果没有相应的鼓励政策,很难形成良性的协同发展机制。 (3)由于中小科技企业初期的协同创新意愿低,而初始条件又对演化有至关重要的作用,单纯的政策鼓励效果也不能保证,如果有大企业加入情况才有可能改善。 此博弈为非对称博弈,所有中小企业中有x占比选择协同创新,所有大企业有y占比选择协同创新,按照上面(1)中的过程可分别求得各自的复制动态方程如下: 中小企业: =x(u11-u1) =x(u11-xu11-(1-x)u12) =x(1-x)[y(R1(e1+e2)pu-e1p1)-c1](4) 大企业: =y(u21-u2) =y(u21-xu21-(1-x)u22) =y(1-y)[x(R2(e1+e2)pu-e2p2)-c2](5) 故非对称科技型企业演化博弈的纳斯均衡如表4所示。 表4 稳定性分析表 由此可以得出两种情况的相位图:①y>y0或y 图2 非对称企业演化博弈相位图 从表4和相位图2分析可知: (1)中小企业和大企业的初始协同比例只要有一个处于鞍点以下,协同创新就会向劣势发展。 (2)当中小企业与大企业的协同比例均超过鞍点后,协同创新企业会越来越多,直至趋近于1,即所有企业都有意愿实现协同。 (3)简单看图可能会得出,中小企业与大企业进行协同创新时满足的条件比中小企业之间协同创新时满足的条件还要严苛,但从实际的角度出发,以大企业或大企业群为核心的协同创新园区或群体更容易发生协同创新行为。这与复制动态方程的结果也不是冲突的,因为有大企业的企业群初始协同条件更容易形成,超过鞍点的可能性较大,如只有中小科技企业的群体的初始协同率非常低甚至为0,独立创新的能力尚需要培养,协同创新更不具备条件。 本文对两种情况的企业群进行分析:一种是科技企业群中没有大企业,均是无差别的中小企业时,企业间的协同创新环境很难形成,除了给予政策降低创新成本可以在一定程度上促进协同创新外,初始的协同创新比例对协同创新演化的正向发展具有关键性的作用。另一种是有大企业的科技企业群,此时协同创新的发展可以以大企业为中心,大企业为了优势互补会使得初始协同率较高,协同创新的初始条件更容易达成,大企业拉动作用明显,能较快形成协同发展的状态,而政府的鼓励措施将会具有明显的促进作用。无论是哪种类型的协同创新演化过程,初始的协同创新比例都是关键性所在,为了演化的正向发展,外在的鼓励政策应尽快促成初始条件的达成,在科技群形成之初加大鼓励政策扶持科技企业创新,对协同演化将起到更加明显的影响效果。

2.2科技型中小企业与科技型大企业博弈

3 结论