基于过程性特征的术语命名、翻译与传播的文化安全思考

2020-05-06殷健

殷健

摘 要:新冠肺炎疫情发生以来,有关病毒和疾病的命名与传播在中国国内和国外呈现出不同的状况,值得思考。文章基于术语应用的过程性特征,从国家文化安全的视角,侧重新冠肺炎相关术语在西方的命名、传播和建构过程,指出由于相关术语在命名过程中没有及时将学理、人文以及语言原则有机结合,在西方出现了消极传播和建构,有损中国的文化安全。在今后的病毒与疾病术语应用中,应该从文化安全视角进行密切观察和积极介入,以维护国家利益。

关键词:新冠肺炎;术语;过程性特征;文化安全

Abstract: Since the emergence of COVID-19 epidemic, different scenarios of naming, translation and dissemination of the virus and disease in China and abroad are observed, calling for serious research. This article examines the naming, translation, dissemination and construction of relevant terms based on the procedural characteristics of terminology application and from the perspective of cultural security. The author points out that due to the failure to combine scientific, humanist and linguistic principles in a timely manner, negative dissemination and construction occur in the west, which jeopardizes the cultural security of China. The author suggests that relevant work by language researchers should be done in national interest.

Keywords: COVID-19; terminology; procedural characteristics; cultural security

引 言

在抗击新冠肺炎疫情的过程中,相关的信息爆炸,其中的语言现象也值得关注。表1以时间为序梳理了自疫情发生以来国内外对该病毒及疾病的各种命名。

在疫情初期,由于对致病机理不甚了解,媒体上出现了“不明原因的病毒性肺炎”“武汉肺炎”等非规范名称。随着研究的深入以及有关部门的引导,对有关病毒和疾病名称的使用逐渐趋于规范。在国家卫健委公布暂定名称之前,“新型冠状病毒感染(的)肺炎”基本上成为国内的统一称名方式。当然,这一命名也并非没有问题。如《新华每日电讯》2020年2月2日报道,当前的“新型冠状病毒感染的肺炎”名称过长的弊端已经开始显现。太长的全名不仅使用不便,也催生出了谣言。因此,文章呼吁给疾病一个科学、简单、统一的命名[1]。而就在2月7日,国家卫健委发出通知,决定将“新型冠状病毒感染的肺炎”暂命名为“新型冠状病毒肺炎”,简称“新冠肺炎”,英文名称为“novel coronavirus pneumonia”,简称“NCP”。在武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部2月10日发出的《市新冠肺炎疫情防控指挥部令》(第1号)中,已经开始使用以上名称。2月21日,国家卫健委发出通知,将“新型冠状病毒肺炎”英文名称修订为“COVID-19”,与世界卫生组织(WHO)的命名保持一致,而中文名称保持不变。虽然有关病毒的命名在医学界尚存有一定的争议,但我们相信,随着主流媒体的积极引导和有关部门的工作,国内围绕这一疾病名称术语的使用将逐步走向规范和统一。

然而,初步的观察发现,与这一病毒与疾病相关的名称在海外的传播呈现出与国内不同的特征。除了国际病毒分类学委员会(ICTV)和WHO公布的病毒和疾病名称“SARS-CoV-2”和“COVID-19”及此前曾使用过的“2019-nCoV”和“2019-nCov acute respiratory disease”,还出现了诸如“Wuhan coronavirus”“China coronavirus”“Wuhan pneumonia”,甚至“China virus”等不规范和有损中国文化安全和國际形象的名称,造成了针对中国人的歧视,而这显然是我们不愿意看到的。

人们对新事物的认识有一个过程,其命名及传播亦呈现出过程性特征,是一个从命名到传播再到接受的前后相继的过程,对疫情术语的应用也不例外。本文拟基于术语应用的过程性特征,从文化安全的视角,重点考察新冠肺炎相关术语在海外的命名、翻译、传播和建构过程。病毒和疾病的命名当然是医疗卫生研究机构的职责,而且一旦定名即具有权威性和稳定性。然而,从语言研究的视角深入思考此类术语的应用过程,或许可以给未来的命名提供学理参考,也可以借助术语应用过程的考察反哺术语学理论的发展。本研究所涉及的术语既包括有关病毒和疾病的命名,也涵盖了国内以及国际相关机构在不同时期的命名,本文将以上各类命名统称为“新冠肺炎相关术语”。

一 术语应用的过程性特征与文化安全思考

通过语音或文字表达或限定专业概念的约定性符号,叫作术语[2]29。传统术语学以非语境化的方式看待术语,认为术语单位是概念和语符的复合体,在任何语境中都应该保持单义性,并能够被标准化。传统术语学忽视术语应用语境的倾向在20世纪90年代初受到了质疑。以卡布雷(Cabré)为代表的交际术语学将交际因素纳入术语应用的考察范围,提出了“门的理论”,认为术语单位是语符、概念和交际的三维一体[3]。也就是说,考察术语应用,应该兼顾以上三个维度。在疾病术语的初次命名时,需要同时考虑语符、概念和交际三个维度,以符合传染病命名的“准确、系统、单义、简明、和谐、得体、稳定”等原则[4]。基于以上原则的初次命名的有效性可以在后续的应用过程中加以考察和验证。而在术语命名后的各阶段,这三个维度的凸显程度有所不同,即在某一个特定阶段往往表现为一个维度主导和显性“在场”、另外两个维度隐形“在场”的状态,这就表现出了术语应用的过程性特征。描述并解释这一特征,将有助于我们自觉利用这一规律,把握术语的应用过程,努力促成积极的传播效果。

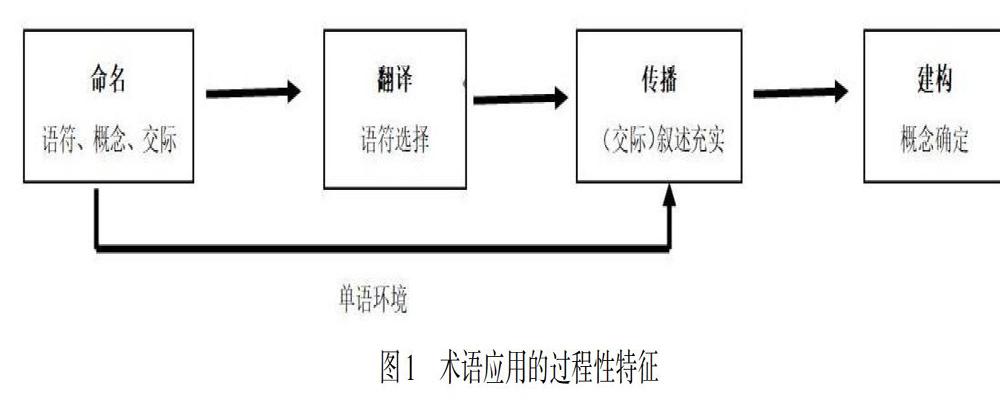

术语的命名往往不是一蹴而就的,其中既有命名主体对术语所表征概念本质特征逐步认识的过程,也受制于术语在传播和使用过程中各种主体的博弈和选择,包括共时和历时维度上的命名选择[5-6]。在当今的全球化与信息化时代,术语的跨语跨文化传播已经成为术语应用的常态[7]2,表征专业领域概念的术语往往一经创造,就会开始国际传播,由此進入一个从术语命名到概念建构的完整过程,如图1所示。需要指出的是,术语应用的过程性特征体现在不同的层面。除了从命名、翻译、传播到建构这一整体应用呈现出过程性之外,其中的各个阶段也具有各自的过程性特征。例如本次病毒和疾病从初次发现到WHO公布命名就经历了一个多月的时间。此外,在全球化和网络化时代,不同语言文化社区之间对相关术语的命名、传播与建构亦有着相互影响,例如WHO和ICTV的命名对中国有关机构的影响、中国的术语传播对国外媒体与读者的影响等。

术语应用的各个阶段环环相扣,每一个环节都对后续环节有着重要的影响。在现实生活中,新出现的客体会催生一个新概念,而这个概念需要借助特定的语符形式得以固定和传播,这个语符形式便是术语的命名。如果命名合理,相应的翻译、传播和建构往往会按照理想的目标进行,其应用呈现出“合理命名、适切翻译、积极传播和有效建构”的轨迹。而一旦术语命名不合理,则会出现术语类型错位或者变异,给后续的翻译带来难度,也必然在传播过程中产生负面影响并最终造成术语概念的无效建构。需要指出的是,在单语环境下,已经命名的术语不需要经过翻译而直接进入传播和建构环节,这对初次命名的合理性和及时性提出了很高的要求。

文化安全是审视术语应用过程的有益而必要的现实视角。习近平总书记指出:应该坚持总体安全观,其中政治安全是根本、经济安全是基础、文化安全是保障[8]105-113。构成总体安全的政治安全、经济安全和文化安全相互联系,密切相关,不可偏废。其中的文化安全从学理上讲有广义与狭义之分。狭义的文化安全主要指核心价值和意识形态的安全,而广义的文化安全则指向整个文化系统内部的结构平衡和外部关系和谐[9]。本文所述的文化安全属于广义范畴。关系国计民生的重要术语的命名、翻译与传播显然既是一种语言现象和文化事件,也必然对经济安全和政治安全产生直接或者间接的影响。

术语应用的过程性是客观存在的规律,而文化安全的考量则是一种促使术语应用朝着理想目标迈进的保障,也是语言工作者的社会责任。从文化安全的视角考察术语应用,就是需要在命名、翻译和传播的每一个环节都以是否有利于国家文化安全的角度加以审视和采取行动。从术语应用的过程周期而言,应该具有长远意识,即在有关新概念、新事物产生之初,就应该明确通过特定术语所要传达及建构的客体和国家形象,防止出现有损文化安全的术语名称的生成和传播,并以此为据,密切观察其应用过程中的每一个环节。

二 新冠肺炎相关术语的命名、翻译、传播与建构

1.新冠肺炎相关术语的命名

有关病毒和疾病术语的命名应该遵循学理、语言和人文原则。学理原则指有关定名应该反映病毒和疾病的科学机理,做到准确而专业。这有赖于相关领域专家的研究。从术语学的视角而论,应该遵守若干原则,如专业性、单义性、科学性、理据性、国际性、系统性、简明性等,涵盖术语的多重维度。对于新冠肺炎相关术语而言,这里尤其需要注意其命名的语符简明性原则,即除了术语的长度应该有所控制外,还需要“易懂、易记、易读、简洁,使用方便,避免使用生僻字”[2]37。而基于术语原名的简写形式最好也要便于拼读使用。以2003年的疫情为例,当时的疾病全称是“severe acute respiratory syndrome”(严重急性呼吸综合征),其英文简称为“SARS”,汉语也可用“萨斯”。从其使用与传播来看,得益于这一科学性与传播性兼具的术语命名,某种程度上避免了类似“北京肺炎”或者“中国肺炎”等有损中国文化安全的非规范术语的大量出现与传播。反过来说,一旦术语命名不符合语言要求,所创造的术语有可能在传播过程中发生类型上的错位或者变异。在人类语言历史上,在科学产生之前,语言中就已经存在着用于表述专业事物的常识概念的词汇,可以称之为“原始术语”。而如果还没有形成恰当的词汇来表示新的概念,或者对事物的本质认识还不够,就会使用一些临时性的词语来加以表达,于是便有了“初始术语”“准术语”“俗术语”等术语类型[2]4。而所谓的术语变异是术语在应用与传播中产生的偏离原生术语形式与意义的现象。一旦术语命名没有遵循其基本属性和规律,就有可能发生术语的类型错位或者变异。2020年1月30日WHO命名的“2019-nCoV acute respiratory disease”被西方媒体和大众以“Wuhan coronavirus”“Chinese coronavirus”等替代,即可视为这一术语的“俗化”错位或者变异。这既有损中国文化安全,也不符合WHO的疾病命名规范。而世界卫生组织的疾病命名规范涉及有关命名的人文性,即最新疾病的命名要包括病毒的基本信息,同时还要避免出现有破坏性和指向性的信息,尽量减少疾病名称对于贸易、旅游、动物以及任何文化、社群、国家、种族、宗教等不必要的负面影响[10]。然而,正当人们庆幸“‘新型冠状病毒得以正式命名,不再让武汉人受伤害”的时候[11],我们却注意到了另外一个景象:某些国外媒体出现诸如“Wuhan coronavirus”“China coronavirus”“Chinese coronavirus”等非规范术语的使用与传播。究其原因,一则是WHO和ICTV的命名需要一个过程,在这一命名出现之前,某些国外媒体就自发地根据这一疾病的始发地“创造”了上述名称。再则是“2019-nCoV acute respiratory disease”等在语符形式上不具有经济性,而且缺乏替代性简写形式。某些国外媒体或是出于某些特殊目的,或是为了传播的便捷而选择了替代性名称。而我们推测正是基于对疾病名称使用便利性的要求,WHO在之后的疾病命名中较为充分地考虑了术语拼读这一因素,所提出的“COVID-19”兼顾了学理、语言和人文原则。

2. 新冠肺炎相关术语的翻译

术语翻译是术语的跨语二次命名,是以语符转换为手段,以概念传达为目的的跨文化交际活动。适切的翻译策略和方法对于术语译名的跨语传播和接受至关重要。对于译者而言,在传达概念的目标的驱动下,需要在目的语中选择适切的语符形式。显然,对译名语符形式的选择既关系到概念传达的准确性,也事关后续的譯名传播与接受。对于术语翻译,首先需要注意原文术语的可译性,这种可译性指向符号资源与交际语境,即原文术语的语符形式是否便于术语译名的符号表述,而如果按照原文术语的语符形式进行翻译,是否便于传播与接受。以术语“新冠肺炎”相关术语为例,“2019-nCoV acute respiratory disease”按照其语符形式,可以汉译为“2019新型冠状病毒急性呼吸道疾病”。显然这一术语过长,且未形成一个权威且便于拼读和翻译的简写形式,不便于使用和传播。此外,我们还需要考虑语言文化势差以及汉语和英语在全球语言生态系统中的状况。作为强势语言和国际通用语,英语成为WHO等国际组织命名疾病和病毒名称的首选语言,虽然这一概念所指称的客体来自中国,但是该英语术语没有经过汉语语言生态的流通而直接进入英语世界。而也正是因为这一术语的语符形式不便于在交际中使用,WHO在1月底所命名的“2019-nCoV acute respiratory disease”并没有完全取代此前已经在西方媒体上使用和传播的诸如“Wuhan coronavirus”“China coronavirus”“Chinese coronavirus”等非规范术语。事实上,术语的命名和使用除了需要遵循上文所述的专业性、国际性、简明性等原则外,还受制于约定俗成这一特性。而2月21日ICTV和WHO命名的“SARS-CoV-2”和“COVID-19”如何汉译,还有待学界进一步探讨。在全球化与信息化时代,术语命名、翻译和使用的主体已经不再局限于领域专家,每个人的主张都会对名称的确定产生一定的影响。最终的定名既是一个科学问题,也是一个话语权问题。

3.新冠肺炎相关术语的传播

在全球化时代,英语作为全球通用语的作用更加凸显。由于WHO等国际组织对疾病的命名往往使用英语,对广大英语世界而言,这些术语便会直接进入传播场域。当然,如上文所述,术语命名的及时性以及形式的合理性将影响受众的使用和接受。在WHO新冠肺炎官方术语出台之前,已经有西方媒体以自定的“俗术语”形式加以使用,而一旦这些非规范术语进入各类媒体,对这一主题的社会叙述便开始得到充实。

术语的叙述充实指在传播过程中各类主体围绕某个概念而展开的相关言说。蒙娜·贝克(Mona Baker)曾从社会叙述的视角考察翻译在社会与政治发展中的作用,她的“叙述”是社会学与交际理论意义上的“叙述”,在一定程度上等同于福柯所用的“话语”[12]3。当表征某个新概念的术语进入其他语言文化系统的时候,新环境里各个主体就会加入到对这一概念的言说之中,从而作为新的元素加入到该叙述中。贝克将叙述分为四个类型,即本体叙述或自我叙述、共同叙述、概念叙述或学科叙述以及元叙述或主导叙述[12]19,从个体叙述、共同叙述、概念叙述并最终到元叙述,这是一个叙述规模和影响范围不断扩大的过程,基本上涵盖了影响及参与叙述行为的各个社会主体。需要指出的是,特定社会对外来概念的引进和传播并非完全被动,往往源自于自身的内在需要。对外来概念的言说和其始发地相比不是原封不动,而是具有目的语社会文化和时代特征的深刻烙印,是一个本土与异域、个人与社会之间的叙述碰撞与互动过程。各类社会叙述是不同社会主体对于该术语的应用或阐释,其中不可避免会掺杂主体认知以及意识形态。笔者以2020年1月1日到2月15日为时间跨度,以新冠肺炎相关术语为检索词,在英美各家媒体网站上检索含有上述词语的报道文章并统计上述词语的出现频次,具体数据如表2所示:

上表所列涵盖了英美各国的全国性、地方性和专业性报刊媒体,具有一定的代表性。可以看出,虽然各个媒体对WHO公布的术语“COVID-19”“SARS-CoV-2”“2019-nCoV”和“2019-nCoV acute respiratory disease”等均有一定的应用,然而其他术语的应用数量也很多,总体而言,超过WHO公布术语的应用量。“Wuhan coronavirus”“China coronavi-rus”“Chinese coronavirus”等名称的使用所带来的社会叙述对中国的文化安全和国际形象显然是不利的。需要注意的是,在2月7日国家卫健委公布了“NC pneumonia”和“NCP”英语暂命名和简称之后,有关西方媒体已经出现少量的应用。这是国内机构和媒体积极介入和引导的结果。而随着 “COVID-19”和“SARS-CoV-2”推出,国家卫健委基于术语应用国际化的考虑,对疾病的英文命名进行了修订。

4.新冠肺炎相关术语的建构

术语表征学理概念,而围绕核心术语的有关意义建构往往需要一个过程。依据结构主义的观点,语言是所指与能指的统一,二者在原生语境中比较稳定,而在跨语跨文化情境下,其使用和传播往往会带来能指与所指的分离,由此形成“能指的陷阱”。例如,很多源自西方的概念如“modernism”“feminism”经由翻译进入中国,其内涵和外延均发生了变化[13],由此形成翻译中的“南橘北枳”现象。而从语言之外考察,某个西方概念之所以进入目的语社会,一定是源于该社会的内在需要,传播者将其从源语社会借来作为社会实践工具。在传播与接受过程中,词义要素的选择或者更改在所难免。文化互渗是跨文化传播的接受机制之一,外来概念的最终确立伴随着一个本土化过程。所以,语言是一个开放的系统,除了应用于专业文本,“新冠肺炎”相关术语等也大量进入大众媒体,参与意义的再次建构。语言建构主义主张言语行为能够参与建构社会事实[14],根据这一观点,意义并非固定存在于语言符号之中,而是社会建构的产物。术语除了具有概念意义,往往还附带各种联想意义,它们共同构成了特定术语的意义集合。大众媒体的言说参与了有关术语的意义建构。笔者从上文所述西方媒体中随机抽取了50篇报道,借助语料库工具AntConc(3.2.1版)进行词频统计。排除冠词、介词、连词等虚词后,得到高频词列表,其中排名前30的高频词如表3所示:

上表中,除了“China”“Wuhan”“Chinese”“Hubei”“January”等表示疫情发生的地点、时间、人员以及“coronavirus”“virus”“cases”“confirmed”“medicine”“TCM”“infectious”“quarantine”等与疾病相关的词外,媒体中大量出现诸如“epidemic”“outbreak”“spread”“help”“US”“WHO”等词,从而为西方受众建构了一种“疫情严重”“民众急需帮助”以及“WHO和美国政府都面临对华政策调整”等社会叙述。然而,实际情况是,虽然客观上彼时疫情较为严峻,但中国人民正在党中央国务院的坚强领导下,排除万难,全力抗击疫情。中国政府和人民有足够的信心和能力战胜本次疫情,而此类叙述在西方有关媒体的报道中并不明显,部分媒体甚至成为针对中国的谎言“孵化器”[15]。对此,必须引起高度重视,在包括术语命名与传播等各个方面开展工作,以维护中国的文化安全与国家形象。

三 结 语

“新冠肺炎”相关术语在命名之后的传播过程中出现了若干有损中国文化安全的类型错位或变异。WHO的定名具有权威性,而作为语言工作者,我们应该遵循术语的应用规律,本着维护中国文化安全和国家利益的宗旨,进行某些积极的介入。看似只是“小技”的术语命名、翻译与传播,关系着整个国家的利益,需要不同领域的专家学者集思广益,充分考虑术语从生成到应用的各项因素和各个阶段,在现有命名的基础上提出一个既符合术语定名规律、又有助于该命名积极传播的合理化建议。

致谢:南京邮电大学外国语学院翻译系李菲凡同学对本文数据进行了统计工作,在此表示感谢。

参考文献

[1] 毛振华,苏晓洲,帅才.疫情名称能否化繁为简[EB/OL]. [2020-02-02]. 新华每日电讯,http://www.xinhuanet.com//mrdx/2020-02/02/c_138749019.htm.

[2] 冯志伟. 现代术语学引论 [M]. 增订本. 北京:商务印书馆,2011.

[3] Cabré M T. Theories of terminology: their description, prescription and explanation [J]. Terminology, 2000, 9 (2): 163-199.

[4] 施麒麟,桂双. 传染病与“新冠肺炎”命名纵谈[EB/OL]. [2020-02-09] .https://mp.weixin.qq.com/s/ZmKZMaGPuHtQfbFbFTVrSg.

[5] 魏向清. 从“中华思想文化术语”英译看文化术语翻译的实践理性及其有效性原则 [J]. 外语研究,2018(3):66-73.

[6] Wei Xiangqing. Conceptualization and theorization of terminology translation in humanities and social sciences: some reflections on NUTermBank development [J]. Terminology, 2018, 24 (2): 262-288.

[7] 魏向清,赵连振. 术语翻译研究导引 [M]. 南京:南京大学出版社,2012.

[8] 习近平. 习近平谈治国理政 [M]. 北京:外文出版社,2014.

[9] 李成. 习近平文化安全论述的三重意指:生态、产业、价值 [J]. 新疆社会科学,2019(3):105-113.

[10] World Health Organization, World Health Organization for the Naming of New Human Infectious Diseases [EB/OL]. https://apps.who.int/iris/handle/10665/163636?mode=full.

[11] 周逵.呼吁为“新型冠状病毒”正式命名,不再让武汉人受伤害[EB/OL]. [2020-01-30] .http://news.ifeng.com/c/7tf2GFqwL4a.

[12] Baker M. Translation and Conflict: A Narrative Account, Routledge [M]. London: Routledge, 2006.

[13] 赵稀方. 翻译与新时期话语实践 [M]. 北京:中国社会科学出版社,2003.

[14] Checkle J T.The Constructivist turn in international rela-tions theory [J]. World Politics,1998, 50 (2): 325-332.

[15] 國际锐评评论员. 针对中国的谎言“孵化器”从何而来[EB/OL]. [2020-02-14] .http://news.cri.cn/liebao/20200214/3fe2d014-c805-8c47-5284-28984129fec8.html?s=cm.