报告三 政策力度与传导效率评价*

2020-05-04中国社会科学院经济研究所

中国社会科学院经济研究所

陈小亮

中国人民大学经济学院

陈彦斌

一、引言

2019年中国经济增速预计为6.2%,完成了政府工作报告设定的“6%~6.5%”的目标值,并且在全世界主要经济体中持续位居前列,在国际经济形势复杂多变的情况下取得这样的成绩实属不易。不过也要看到,2019年中国经济下行压力较为明显,尤其是下半年以来经济下行压力不断加大。本报告将从政策力度和传导效率两个维度对宏观政策调控效果欠佳的原因进行深入剖析。一方面,政策力度的大小是决定宏观政策调控效果的首要因素,如果政策力度明显偏小,那么将很难实现预期调控目标。经济学界对1929~1933年“大萧条”进行长期研究得到的重要启示之一就是,当时货币政策力度不足,导致实际利率水平偏高,难以起到促进企业投资和居民消费的作用效果(陈彦斌等,2019)。日本“安倍经济学”的“三支箭”之所以在短期内取得了较为理想的成效,很大程度上就是因为这“三支箭”的政策力度较大。另一方面,政策传导效率的高低也是宏观政策调控效果的重要决定因素,如果政策传导效率不高,即便政策力度再大,在传导过程中也会大打折扣。近年来,中国货币政策的传导效率备受关注,房价上涨所引发的资金“脱实向虚”导致货币政策所释放的资金难以流向实体经济(孟宪春等,2018,2019),货币政策的传导效率也因此受到显著影响。

需要强调的是,为了增强宏观政策的调控效果,中央正在不断加强对政策力度和传导效率的重视程度。财政政策方面,2018年底的中央经济工作会议和2019年的政府工作报告双双提及要“加力提效”,“加力”指的是加大财政政策在减税降费等方面的力度,“提效”指的是提高资金使用效率,其最终目标无疑是提高政策传导效率。货币政策方面,对政策传导效率的重视程度日益提高,2017~2019年政府工作报告以及2018年底的中央经济工作会议全部强调要疏通货币政策传导渠道(改善货币政策传导机制),旨在增强金融对实体经济的支持力度。有鉴于此,本报告从政策力度和传导效率两个维度,全面探析货币政策和财政政策调控效果欠佳的原因所在。

二、货币政策力度与传导效率评价

总体而言,2019年央行主要执行了如下货币政策操作。第一,采取了两次全面降准、一轮定向降准操作。第一轮全面降准于2019年1月15日、1月25日实施,累计降低法定存款准备金率1个百分点。第二轮全面降准于9月16日实施,降低法定存款准备金率0.5个百分点。(1)如无特别说明,本文数据均引自国家统计局、财政部、中国人民银行等官方网站。定向降准指的是,央行于10月15日和11月15日分别针对仅在省级行政区域内经营的城商行额外降准0.5个百分点,两次共降准1个百分点。第二,多次小幅降息。2019年8月央行对贷款市场报价利率(Loan Prime Rate,LPR)报价机制进行改革,改革之后银行贷款的定价包括两个部分,一是对中期借贷便利(Medium-term Lending Facility,MLF)“加点”报出LPR利率,二是对LPR“加点”确定一般贷款利率。有鉴于此,2019年央行的降息主要是针对“加点”和MLF利率,全年累计降低1年期LPR利率21个基点(Basis Point,BP)。此外,还针对公开市场操作(Open Market Operations,OMO)利率降息1次,降幅为5BP。第三,积极运用再贷款、再贴现和抵押补充贷款等工具引导金融机构加大对民营和小微企业、“三农”、扶贫等薄弱环节的支持力度。接下来,本报告将对货币政策的力度和传导效率进行系统评价。

(一)货币政策力度评价

通过上文对2019年央行所实施的货币政策可知,既有降准等数量型货币政策,又有降息等价格型货币政策,有鉴于此,本报告将综合使用数量型指标和价格型指标,判断货币政策的力度。关于数量型指标,近年来政府工作报告重点聚焦的是M2和社会融资规模两个指标,因此本报告也根据这两个指标的走势来判断数量型货币政策的力度。关于价格型指标,经济理论和国际经验都表明,利率是最重要的价格型指标,中国近年来不断推进的利率市场化改革以及2019年对LPR报价机制的改革同样意味着利率将会是中国最为关注的价格型指标。进一步地,在货币政策调控框架体系中主要包括货币市场利率和信贷市场利率两类指标,(2)Mishkin(2016)对货币政策的调控框架进行了细致阐述,Boivin等(2010)就央行对货币市场利率的调节以及货币市场利率向信贷市场利率的传导进行了高度概括,这些研究有助于我们从理论层面较为全面地把握价格型指标的选择依据和判断标准。货币政策直接调节的是货币市场利率,而直接影响实体经济的是信贷市场利率,因此本报告将综合考虑这两类指标,据此判断货币政策力度的大小。

1. M2增速和社会融资规模余额增速小幅回升,但是仍然处于近三年来的低位,难以与潜在产出的要求相匹配,可见数量型货币政策的力度有所不足。

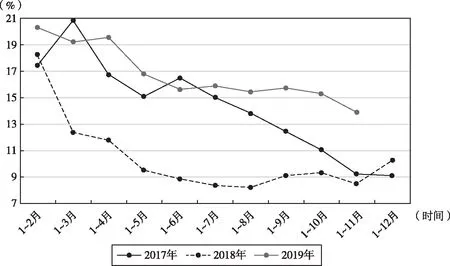

总体而言,不管是M2增速还是社会融资规模余额增速,2019年与2018年相比都有小幅回升,但是仍然显著低于2017年的水平。就M2增速而言,2019年1~11月,M2同比增速平均为8.35%,比2018年1~11月平均增速仅提高了0.06个百分点,比2018年全年平均增速提高了0.07个百分点。就社会融资规模余额增速而言,截至2019年11月末,社会融资规模余额同比增速为10.70%,比2018年同期提高了0.74个百分点,比2018年全年提高了0.85个百分点,整体力度有所加大,不过与2017年相比仍然处于明显低位(见图1)。

图1 M2和社会融资规模存量同比增速

由于政府工作报告不再明确给出M2增速还是社会融资规模余额增速的目标值,因此难以直接判断二者力度大小是否合适。不过,考虑到货币政策的宗旨在于熨平经济波动,因此可以将潜在产出和产出缺口的变化视为判断货币政策力度的参照系。事实上,易纲也明确指出,要“保持货币条件与潜在产出和物价稳定的要求相匹配,实施好逆周期调节”(易纲,2019)。我们的测算结果显示,2019年中国经济的潜在增速比2018年下降了0.3个百分点之多,即便如此,2019年仍然存在0.1个百分点左右的负产出缺口,由此可见货币政策在熨平经济波动方面的作用有待提升。

如果从社会融资规模的具体构成来看,会进一步发现2019年数量型货币政策力度的确有所不足。由于中国的融资结构以间接融资为主,因此银行贷款在其中所起的作用尤为重要,可以重点分析银行贷款的走势来判断货币政策的力度。不过,2019年以来人民币贷款余额增速有所降低,截至11月末人民币贷款增速为12.51%,而2018年11月末为12.93%,2018年全年为13.16%。进一步地,考虑到2018年以来存在表外融资项目(主要是指委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票)向表内收缩的情况,因此将表内信贷增量和表外融资增量加总来看更加准确,这也是社会融资规模各细分项中与数量型货币政策最为密切相关的部分。2019年1~11月份表内信贷增量和表外融资增量二者加总的增量比2018年同期多了2.1万亿元,不过比2017年同期仍然要少2.29万亿元。在经济体量不断增大的情况下,表内信贷和表外融资增量却有所减少,可见数量型货币政策的力度有所不足。

2.货币市场利率没有出现趋势性下降并且波动性加大,信贷市场利率不降反升,可见价格型货币政策的力度同样有所不足。

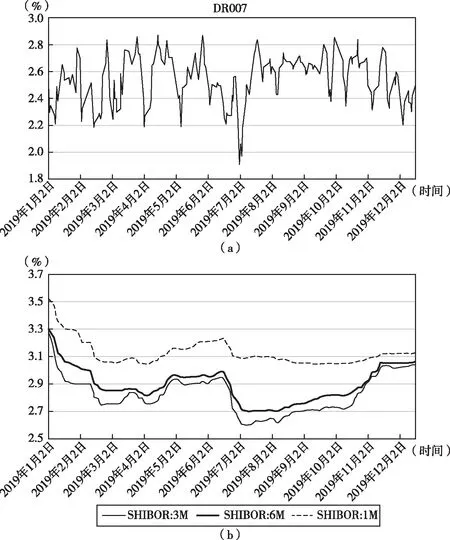

就货币市场利率而言,可以主要关注银行间市场利率的变化。考虑到DR007(银行间存款类金融机构以利率债为质押的7天回购利率)能够较好地反映银行体系流动性松紧状况,对于培育市场基准利率有积极作用,目前央行将DR007视为银行间市场最具代表性的利率指标,也正因如此,本报告主要用DR007判断货币市场利率的走势。央行数据显示,虽然DR007在2019年2~3月和6~7月曾经出现过下行态势,但是4~5月、8~9月再度出现上行态势(见图2(a)),因此,全年来看DR007波动性较大,而且年末与年初相比并没有出现趋势性下降。作为辅助证据,我们还进一步分析了上海银行间同业拆借利率(Shibor)的走势,结果发现Shibor利率的走势与DR007较为相似,截至2019年12月末,Shibor利率与年初水平相差无几(见图2(b))。

图2 DR007和Shibor利率走势

就信贷市场利率而言,考虑到国有企业与民营企业的贷款在一定程度上仍然存在利率“双轨制”,因此综合“双轨”利率的走势判断信贷市场利率的走势。央行定期在货币政策执行报告中公布的金融机构一般贷款加权利率通常被视为国有企业贷款利率的测度指标,而温州民间借贷利率则被广泛认为是民营企业贷款利率的测度指标(郭豫媚等,2016)。需要强调的是,影响企业投资和居民消费的是实际利率而非名义利率,因此本报告主要关注的是实际利率的走势。(3)早期的凯恩斯主义者关注的是名义利率,但是1929~1933年的大萧条让社会各界意识到,通过名义利率来判断货币政策的松紧程度是不恰当的,甚至可能出现严重误判。因为,在经济下行时期尤其是严重萧条时期,价格水平通常较低,甚至会出现通货紧缩,此时即便名义利率很低,实际利率也可能很高。具体到大萧条时期,虽然名义利率降至1%以下,但实际利率仍然高达8%,因此当时的货币政策力度实际上是不够的。央行数据显示,2019年以来金融机构一般贷款加权实际利率有所升高,当使用核心CPI计算时,(4)由于食品和能源价格很容易受到季节因素及非经济因素的影响而出现大幅波动,因此国际上通常将食品和能源价格剔除,得到核心CPI,并主要通过核心CPI的走势来判断通胀率走势。有鉴于此,本报告通过扣除核心CPI计算实际利率,以更好地判断实际利率走势。2019年第三季度末的实际利率比2018年底升高了0.32个百分点;如果使用PPI计算,实际利率更是升高了多达3.12个百分点(见图3(a))。与之类似,跟民营企业更加紧密相关的温州民间借贷综合利率同样有所升高。用核心CPI计算时,温州民间借贷综合利率(实际利率)从2019年1月末的13.76%升到了10月末的13.93%,涨幅为0.17个百分点;用PPI计算时,涨幅则达到了1.17个百分点(见图3(b))。

图3 信贷市场利率走势

3.货币政策力度不足的原因。

之所以2019年货币政策力度有所不足,主要受如下三方面因素的掣肘。

第一,上半年,央行为了兼顾“结构性去杠杆”的目标,在一定程度上约束了货币政策的力度。2018年初以来,中央全面推进结构性去杠杆,尤其注重降低国企债务和地方政府隐性债务。为了配合结构性去杠杆的进程,金融监管的力度明显加强,委托贷款和信托贷款等表外贷款明显收缩。进入2019年之后,结构性去杠杆的进程仍在继续,上半年尤为突出,央行多次在重要场合或文件中强调结构性去杠杆。例如,2019年3月全国“两会”期间,银保监会主席郭树清表示,“结构性去杠杆要明显降低企业杠杆率,稳住家庭杠杆率”。再如,2019年一季度货币政策执行报告的专栏明确指出,“稳健的货币政策有助于为结构性去杠杆提供适宜的宏观经济和货币金融环境”。由此可知,结构性去杠杆在一定程度上约束了货币政策的操作力度。

第二,下半年,以猪肉价格急剧上涨为特征的结构性通胀压力,使得央行顾虑通胀预期的发散而审慎控制货币政策的放松力度。2019年下半年以来,猪肉价格大幅飙升,在其带动下,整体CPI从6月份的2.7%不断升高到10月份的3.8%和11月份4.5%,这是自2013年11月以来CPI首次超过3%。CPI的持续显著上涨使得公众出现了一定的通胀预期。有鉴于此,2019年第三季度货币政策执行报告专门指出,“CPI同比涨幅走高,结构性特征明显,要警惕通货膨胀预期发散。下一阶段主要政策思路,注重预期引导,防止通胀预期发散”,由此也难免会束缚货币政策的操作。

第三,在经济下行态势下,为了避免再度出现将房地产作为稳增长工具的预期,货币政策一直保持对房地产市场的高度防范状态,从而限制了货币政策的操作。多年以来,中国倾向于依靠房地产拉动经济增长,尤其是每当经济面临较为严峻的下行压力时,政府部门往往借助于房地产来“稳增长”。不仅如此,房地产开发商和购房者很大程度上形成了房地产业紧缩政策不会持久的预期,每当经济面临较大下行压力时,政府部门不但会取消房地产业的紧缩政策,而且会转而采取房地产业的扩张政策。(5)具体可参见王频和侯成琪(2017)的研究,他们基于DSGE模型分析发现,公众预期未来政府会因为宏观经济下行转而采取房地产业的扩张政策,则这种预期会使当前的紧缩政策失效。为了扭转这一局面,中央加强了对房价调控长效机制的重视程度,并且多次强调不再将房地产作为稳增长的工具。2019年以来,中央政府和央行等部委对房地产市场的高压态势持续存在,7月份中央政治局会议在指出经济下行压力加大的同时还明确强调“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,8月在LPR利率首次亮相时央行就指出房贷利率不下降,第三季度货币政策执行报告再度强调“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。对房地产市场的持续高压管控,不可避免地影响到了货币政策的操作力度。

客观地说,上述三方面因素的确或多或少地会对货币政策操作产生一定掣肘,但是本报告认为,货币政策不应因为这些因素的存在而弱化了应对经济下行压力这一根本目标。货币政策可以在兼顾其他政策目标的情况下,通过适当的方式适度加大政策力度。

第一,关于结构性去杠杆,货币政策不宜过于关注去杠杆等结构性目标,而应该为去杠杆提供稳定的宏观经济环境,谨防因为货币政策收紧而出现经济显著下行等不利后果。究其原因,货币政策收紧所引发的利率上行,不仅会加剧债务者的偿债负担,从“分子端”推高杠杆率,而且会抑制消费需求和投资需求,不利于经济增长,从“分母端”推高杠杆率(陈彦斌等,2019)。(6)所谓“分子端”和“分母端”,指的是杠杆率的分子和分母。具体而言,杠杆率的定义式是“债务/GDP”,偿债负担加重会使得杠杆率的“分子”变大,从而推高杠杆率,投资需求和消费需求收缩会降低经济增速,导致杠杆率的“分母”变小,从而推高杠杆率。当前中国的经济下行压力不断加大,收紧货币政策将会显著地从“分母端”推高杠杆率,适度加大政策力度则可以同时实现“稳增长”和“去杠杆”的目标。

第二,关于房价泡沫化风险,以往政府部门控房价效果欠佳主要归因于宏观审慎监管体系的不完善和房价调控长效机制的缺失。关于前者,目前基本达成共识,不再赘述。关于后者,房价调控长效机制久建不成的根源在于地方政府缺少控房价的激励机制。其主要逻辑在于,中央政府对地方政府的考核侧重于经济增长,忽视了对房价的考核,导致地方政府缺少控房价的激励。不仅如此,在经济面临较为严峻的下行压力时,中央政府本身也缺乏控房价的激励,导致其出台的政策缺乏连续性和可置信性,这进一步弱化了地方政府控房价的激励(7)具体可参见陈小亮等(2018)基于委托—代理模型的理论研究。。有鉴于此,政府部门应该进一步完善宏观审慎监管体系,并且加快构建房价调控长效机制,这样就可以打消货币政策的顾虑,让货币政策聚焦于应对经济下行压力。

第三,虽然当前面临结构性通胀压力,但是核心CPI不升反降,因此不应该以通胀压力为理由限制货币政策加大力度。由于食品和能源价格很容易受到季节因素和非经济因素的影响而出现大幅波动,因此国际上通常将食品和能源价格剔除,得到核心CPI,并主要通过核心CPI的走势来判断通胀率走势。进一步地,货币政策主要关注的应该是核心CPI而非整体CPI。(8)执行通胀目标制的国家尤其注意剔除食品和能源价格的影响,避免混淆货币政策的判断。这在德国、新西兰、英国等国家体现得尤为明显,具体可参见伯南克等(2013)文献。2019年以来,虽然在猪肉价格的带动下整体CPI不断升高,但是核心CPI不仅没有升高,反而从1月份的1.9%降至11月份的1.4%,这也是2016年4月份以来的最低水平。这是典型的结构性通胀,应该由针对性更强的产业政策或财政政策来应对,而不应该由总量性的货币政策来应对。不仅如此,核心CPI的持续下行和PPI的明显疲软意味着当前有一定的潜在通缩压力,在高债务和通缩压力并存的情况下,如果不适当加大货币政策力度,很可能陷入“债务—通缩”恶性循环,这同样要求货币政策适当加大力度应对经济下行压力。

(二)货币政策传导效率评价

要想判断货币政策传导效率的高低,需要分析货币政策传导机制是否通畅。理论上,货币政策主要通过三大传导机制影响实体经济,一是信贷机制,二是利率机制,三是资产价格机制。与美国等国家不同,在中国,房地产和股市的财富效应并不明显,(9)参见黄静和屠梅曾(2009)、谢洁玉等(2012)、颜色和朱国钟(2013)、李涛和陈斌开(2014)等文献。因此本报告暂不分析资产价格机制,主要通过信贷机制和利率机制判断货币政策传导效率的高低。

1.在房地产政策持续偏紧和定向降准等政策的共同作用之下,信贷机制传导效率有所提高。

如前所述,一方面,2019年以来央行对房地产领域的贷款持续保持审慎态度,谨防房地产再度成为短期“稳增长”的手段和工具;另一方面,央行积极运用定向降准、再贷款、再贴现和抵押补充贷款等工具引导金融机构加大对小微企业、“三农”等薄弱环节的支持力度。在这些政策的共同作用之下,货币政策“脱实向虚”的局面有所扭转,金融对实体经济尤其是小微企业和“三农”等薄弱环节的支持力度明显改善。如图4所示,从新增贷款来看,流向房地产的新增贷款占比明显下降(从2018年第四季度的39.9%降至2019年第三季度的33.7%),流向工业和服务业的中长期新增贷款占比小幅升高(从2018年第四季度的28.8%升至2019年第三季度的29.6%);同时,流向小微企业和“三农”的新增贷款占比也有所升高(从2018年第四季度的33.7%升至2019年第三季度的34.7%)。从贷款余额来看,房地产部门贷款余额所占比重仍然处于上升态势(从2018年第四季度的28.4%升至2019年第三季度的28.9%),而工业和服务业中长期贷款余额占比仍然出现了小幅下降(从2018年第四季度的30.7%降至2019年第三季度的30.5%)。不过,小微企业和“三农”的贷款余额占比出现了显著升高(从2018年第四季度的24.6%升至2019年第三季度的34.1%)。综合来看,在房地产政策持续重压和定向政策发力之下,信贷机制的传导效率有所升高。

图4 各部门新增贷款占比和贷款余额占比

不过,需要注意的是,不管是针对房地产领域的高压管控政策还是针对小微企业和“三农”领域的定向政策,都具有明显的结构性特征,可以作为特殊时期的权宜之计,但是不能长期化、常态化使用。根本而言,货币政策是总量型政策,让总量型政策过多地承担“调结构”的职能,不仅难以从根本上实现“调结构”的目的,还会损害货币政策的传导效率,进而不利于整体经济健康运行(陈彦斌等,2019)。一方面,要想避免资金“脱实向虚”,应该依靠的是房价调控长效机制和宏观审慎政策,货币政策不能因为担心资金流向房地产而有所束缚,否则即便依靠收紧货币政策力度限制了流向房地产的信贷规模,流向实体经济的贷款也同样会受到限制,从图4可以看出,流向工业和服务业的中长期贷款并没有显著改善。另一方面,结构性货币政策只能够让小微企业和“三农”等部分领域受益,这对其他领域并不公平,会导致经济扭曲和福利损失;再者,不同时期“调结构”的主要目标会有所差别,因此长期中很容易出现货币政策的时间不一致性问题。有鉴于此,本报告认为,结构性货币政策只能视为特殊时期的权宜之计,长期而言货币政策应该秉持其总量型政策的本质属性。

2.利率机制的传导效率相对偏低,但是LPR报价新机制在未来将有助于提高利率机制的传导效率。

理论上,货币政策利率传导机制的主要路径可以概括为:货币政策当局通过货币政策工具影响货币市场短期利率,货币市场短期利率通过利率期限结构理论所述的相关机制影响债券市场的中长期利率;同时,货币市场和债券市场利率通过跨市场套利等机制影响银行负债成本和信贷市场利率。(10)具体可参见Boivin et al.(2010)。结合中国的实际情况,主要从如下两方面分析利率机制的传导效率。

一是货币市场利率传导至债券市场中长端利率的效率有待提高。如表1所示,2019年以来,货币市场短期利率DR007与三年期、五年期的各类信用债利率(AAA、AA+、AA)的相关系数普遍比2018年要小。以AAA(3年)债券利率为例,2019年DR007(20日移动平均值)与AAA(3年)债券利率的相关系数仅为0.05,而2018年则为0.87。与之类似,DR007与10年期国债利率的相关系数也都小于2018年。测算结果显示,2019年10年期国债利率与DR007的相关系数仅为0.06,与2015~2018年的相关系数相比明显偏低。这主要是因为,2019年以DR007为代表的货币市场短端利率波动性过大,因此难以对中长端利率形成有效传导。

表1 货币市场短端利率(DR007)与债券市场中长期利率的相关性

资料来源:笔者计算得到。

二是货币市场短端利率对信贷市场利率的效率也有待提高。央行数据显示,2019年前两个季度货币市场短期利率DR007和Shibor(3个月)的季度中枢水平没有显著变化,然而信贷市场利率的典型代表,一般贷款加权平均利率却从6.04%下降至5.94%。2019年第三季度Shibor(3个月)利率比第二季度下降近0.2个百分点,但一般贷款加权平均利率却从5.94%上升至5.96%,可见货币市场短期利率向信贷市场利率的传导效率也不高。

值得关注的是,2019年8月份改革之后的LPR报价新机制在未来将有助于提高利率机制的传导效率。其一,贷款利率由参考传统的贷款基准利率转为MLF利率加点形成,直接建立起来贷款利率与货币政策公开市场操作利率之间的关系,而公开市场操作利率是货币市场上的关键利率,因此此举加强了货币市场与贷款利率之间的关系。其二,LPR报价新机制大幅提高了借款企业等不熟悉货币市场的传统银行信贷市场参与主体对央行公开市场操作和货币市场的关注度,对未来的利率市场化改革可能大有裨益。其三,2020年3月1日至8月31日,存量浮动利率贷款的定价基准将转换为LPR,LPR报价新机制的影响力将日趋增强。随着越来越多的存量浮动利率贷款转换定价基准,LPR利息调整将直接影响企业和家庭的利息支出,进而影响企业决策和家庭消费行为。当然,LPR报价新机制作为利率市场化改革向深水区的初步尝试,未来还需进一步完善。

三、财政政策力度与传导效率评价

与货币政策相比,中央对财政政策的事先安排更详细、更具体,2019年政府工作报告要求:“积极的财政政策要加力提效”,“今年赤字率拟按2.8%安排,比去年预算高0.2个百分点”,“今年财政支出超过23万亿元,增长6.5%”,“实施更大规模的减税”,“明显降低企业社保缴费负担”,“全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元”。接下来,本报告将对财政政策的力度和传导效率进行评价。

(一)财政政策力度评价

理论上,积极财政政策主要包括增加财政支出、减少财政收入两大类举措,两方面举措最终会体现为赤字率的升高。相应地,从上述2019年政府工作报告也可以看出,财政政策的主要举措和目标集中体现为增加财政支出、减税、提高赤字率三方面。本报告综合这三方面的数据指标分析发现,2019年财政政策的力度较大。

1.不管是一般公共预算支出增速还是政府性基金支出增速(扣除成本性支出),都显著高于2018年。

根据《中华人民共和国预算法》(2018年修正)的规定,预算包括“四本账”,对应着一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出四类财政支出。不过,正如陈彦斌等(2019)所述,社会保险基金预算支出“专项用于社会保险”,与财政政策的逆周期调节关系不大,国有资本经营预算支出规模非常小,因此可以主要通过一般公共预算支出和政府性基金预算支出来分析财政政策的力度。

财政部数据显示,一方面,2019年1~11月份,一般公共预算支出累计同比增速为7.7%,比2018年高出0.9个百分点(见图5(a))。另一方面,同期的政府性基金支出累计同比增速为19.0%,表面上比2018年同期的38.2%和2018年全年的32.1%明显偏低,但是由于用于征地拆迁补偿等方面的成本性支出增速降幅更大,(11)陈彦斌等(2019)指出,政府性基金支出的很大一部分用于征地拆迁补偿、土地出让前期开发、补助被征地农民等成本性支出,这些成本性支出并不能视为真正意义上的财政支出,而只是与征地农民或者拆迁户之间进行了“等价交换”。扣除成本性支出后的政府性基金支出才是实际有效支出。使得扣除成本性支出后的政府性基金支出不降反升(见图5(b))。将一般公共预算支出与政府性基金支出(扣除成本性支出)合计之后可以发现,2019年1~11月份二者之和的累计同比增速达到了13.9%,比2017年和2018年同期分别高出了4.7个和5.4个百分点(见图6)。由此可见,从财政支出端衡量,2019年积极财政政策的力度相对较大。

图5 一般公共预算支出和政府性基金支出累计同比增速注:在计算扣除成本性支出的政府性基金支出增速时,参照的是陈彦斌等(2019)的计算思路。

图6 一般公共预算支出和政府性基金支出(不含成本性支出)之和的累计同比增速

2.准财政支出规模有所扩张。

在政策实践过程中,除了一般公共预算支出和政府性基金预算支出等预算内的财政支出,还有一些支出虽然不在预算内,但是具有准政府信用并且主要投向基础设施领域,与积极财政政策通过拉动基建投资“稳增长”的内涵相一致,因此被视为准财政支出。根据陈彦斌等(2019)研究,囿于数据可得性,可以通过政府支持机构债券、政策性银行金融债券和城投债的净融资额,以及PPP项目的投资额,判断准财政政策的力度大小。

表2显示,2019年以来虽然政府支持机构债券的净融资额有所减少,但是城投债和政策性银行金融债券的净融资额显著增加,2019年前10个月三者净融资额累计达到2.09万亿元,已经比2017年全年、2018年全年的净融资额都要有所增加(见表2)。关于政府和社会资本合作(Public-Private Partnership,PPP),2018年前三季度管理库新增入库项目、新增落地项目和新增开工项目的投资额分别为1.5万亿元、1.7万亿元和2.6万亿元,而2019年同期则分别为0.9万亿元、2.0万亿元和2.2万亿元,可见从落地项目来看PPP投资额有所增加,但是从新增入库项目和新增开工项目来看PPP投资额有所减少(12)PPP投资额数据摘自《全国PPP综合信息平台项目管理库2018年三季度报》和《全国PPP综合信息平台项目管理库2019年三季度报》。。综合来看,本报告认为,2019年准财政支出的规模比2018年略有扩张。

表2 三类“准财政”债券的净融资额 单位:亿元

续表

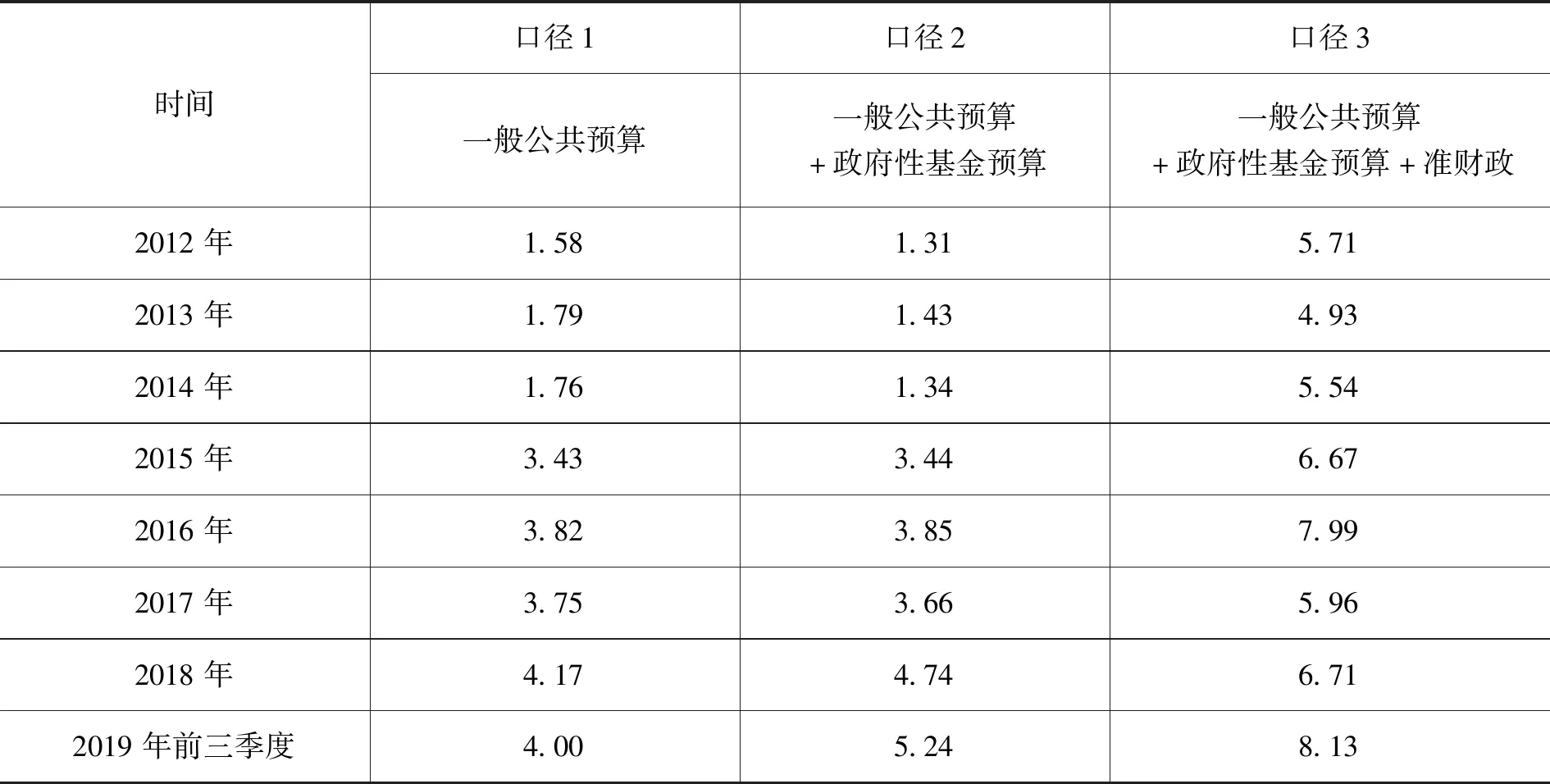

3.减税力度较大,一般公共预算收入增速尤其是税收增速降至近三年的新低。

2019年以来,伴随着国家减税政策的进一步落实及经济下行压力的影响,一般公共预算收入增速和税收收入增速都出现了明显下降。财政部数据显示,2019年1~11月份,全国一般公共预算收入增速仅为3.8%,税收收入增速为0.5%,二者均是2012年以来的最低水平。可见,从财政收入端来看,积极财政政策的力度同样较大。

不过需要注意的是,2019年1~11月份的非税收入增速高达25.4%,这也意味着在减税的同时非税负担明显加重,这一现象需要引起重视。事实上,这样的现象并非第一次发生,从表3可见,2013~2015年间,税收收入增速大幅下滑,但是非税收入增速却逆势而上,从2013年的12.1%升至2015年的28.9%。之所以频频发生非税收入与税收收入走势相反的现象,是因为地方政府面临财政压力。在中央政府推行减税政策的同时,地方政府为了减轻财政压力,可能以各种“费”和“基金”的名义筹集非税收入,而这也使得中央所推行的减税政策的最终效果打了折扣。

表3 税收收入和非税收入增速走势 单位:%

4.广义口径的赤字率达到近年来的高位。

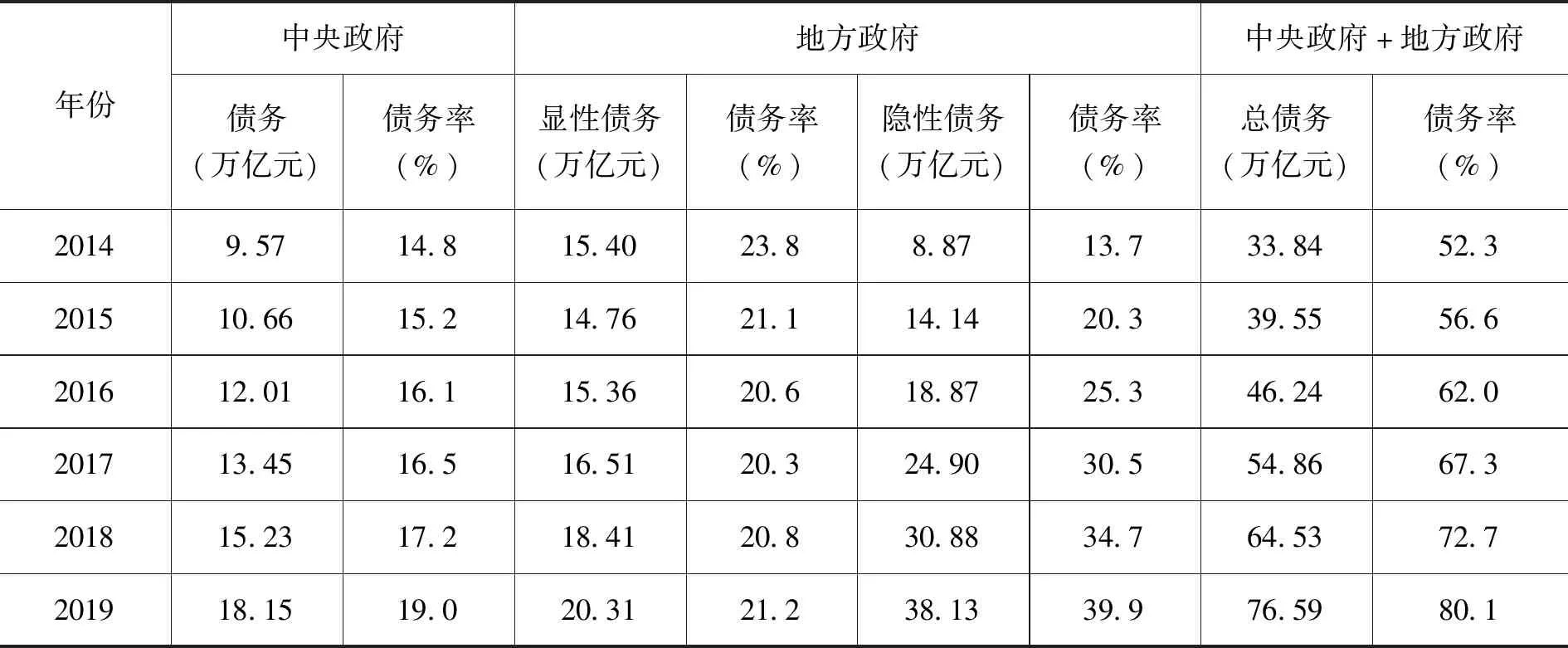

虽然政府工作报告制定了预算赤字率的目标值,但是该指标难以准确反映实际赤字率的大小。究其原因,政府公布的预算赤字率=[(一般公共预算支出+补充预算稳定调节基金和结转结余下年支出)-(一般公共预算收入+预算稳定调节基金调入和以前年度结转结余)]/GDP。其中,“预算稳定调节基金调入和以前年度结转结余”是本年度的财政支出,但是计入了收入端;“补充预算稳定调节基金和结转结余下年支出”并不是本年度的实际支出,但是算入了支出端(陈彦斌等,2017)。按照国际通行算法,预算赤字率=(预算支出-预算收入)/GDP,实际赤字率=(实际支出-实际收入)/GDP,本报告使用这一公式计算实际赤字率。进一步地,由于财政涉及“四本账”和“准财政”,本报告计算了不同口径下的赤字率。其中,“口径1”是只考虑一般公共预算的实际赤字率,“口径2”是考虑一般公共预算和政府性基金的实际赤字率,“口径3”是在“口径2”的基础上进一步加上“准财政”的赤字率。需要说明的是,“准财政”的实际支出和实际收入难以界定,尤其是对PPP而言,其中还涉及民间资本等。为了简化分析,本报告只考虑政府支持机构债、政策性银行债、城投债,将三类债券的净融资额视为“准财政”带来的赤字。

表4显示了三种不同口径下的赤字率,从中可知,在增加财政支出并且减税降费的双重作用下,2019年以来各种口径的财政赤字率都处于近年来的相对高位。“口径1”下的实际赤字率达到了4%,仅略微低于2018年,“口径2”和“口径3”下的实际赤字率分别达到了5.24%和8.13%,均为2012年以来的最高位。从赤字率走势来看,2019年财政政策的力度同样相对较大。

表4 不同口径的赤字率 单位:%

注:不同口径的赤字率数据由笔者自行计算得到。

(二)财政政策传导效率

财政政策的本质在于,当私人部门投资需求和消费需求动力不足时,政府部门通过扩大政府支出、减税等举措进行逆周期调节,抵御经济下行压力。因此,衡量财政政策效率的关键在于判断政府支出、减税等举措能否有效带动全社会的投资需求和消费需求,财政乘数可以较好地实现这一目标。

近年来,关于中国财政乘数的研究显著增加,(13)部分代表性研究包括:陈登科和陈诗一(2017)、李明和李德刚(2018)、张开和龚六堂(2018)、陈诗一和陈登科(2019)、陈创练等(2019)。其中非常重要的一个原因是,自2012年以来中央对财政政策的定位一直是“积极的财政政策”,不管是传统的财政手段还是“准财政”等手段都持续发力,但是经济下行的压力持续存在,这引发了社会各界对财政政策传导效率的思考。考虑到以基建投资为代表的财政支出是积极财政政策的核心手段,已有研究对财政支出乘数尤为关注。不少研究普遍发现,近年来财政支出乘数呈现出明显的下降趋势。根据王艳武(2018)的测算结果,不管是即期乘数还是累计折现乘数,都呈现出显著的下降趋势。陈诗一和陈登科(2019)进一步指出,从历史视野来看,经济下行时期中国的财政支出乘数显著高于经济繁荣时期,(14)根据陈诗一和陈登科(2019)的测算结果,1998年亚洲金融危机和2008年全球金融危机期间,中国的财政支出乘数平均而言是经济繁荣时期的2.3倍。李明和李德刚(2018)的结论与他们是一致的,经济下行时期的财政支出乘数显著高于经济繁荣时期。基于他们的算法可知,2016~2018年财政支出乘数大约在0.735左右,但是2008年全球金融危机时期达到了0.835左右,由此同样可以看出,当前中国财政政策的传导效率相对偏低。

2019年以来,积极财政政策的带动效果也相对较弱,企业投资和居民消费增长乏力。尤其值得关注的是,在基建行业的财政支出增速明显提高的情况下,基建投资复苏乏力,由此较为直观地体现出财政政策传导效率偏低的典型事实。一方面,与基建投资联系较为紧密的财政支出包括交通运输支出、农林水事务支出、城乡社区事务支出、节能环保支出四项。2019年1~11月份,四项财政支出之和的累计同比增速达到了7.9%,比2018年同期高出了1.4个百分点。但是,同期基建投资(不含电力)增速为4.0%,仅仅比2018年同期高出了0.3个百分点,可见财政政策的传导效率并不高。

本报告认为,之所以财政政策传导效率相对偏低,主要有如下几方面原因。

第一,各个部门的债务负担不断升高,限制了财政支出对企业投资和居民消费的拉动效果。一方面,政府债务负担不断加剧,这意味着未来政府实施财政紧缩、提高宏观税负的可能性越来越大,从而影响企业投资和居民消费的信心(Ilzetzki et al.,2010)。从表5可知,国家资产负债表研究中心(CNBS)和国际清算银行(BIS)数据均显示,不管是居民部门、非金融企业部门还是政府部门,2019年的债务率都要高于2018年。另一方面,政府财政支出的增加会推高实际利率,在企业和居民部门债务存量不断累积的情况下,实际利率升高导致企业和居民需要偿还的债务利息不断升高,从而进一步限制了财政支出对投资和消费的拉动作用。

表5 各部门债务率变化态势 单位:%

续表

需要强调的是,表5的数据还低估了政府部门的债务负担。一方面,上述数据低估了隐性债务的负担,如果将地方政府的隐性债务考虑在内,政府债务负担更重。根据李奇霖(2019)的估测,截至2018年中国地方政府隐性债务已达37万亿元,由此计算可得政府部门的总债务率可能已经高达78.14%,这与IMF的测算结果较为接近(见表6),而且比CNBS和BIS估计的结果明显偏高。进一步地,IMF预测结果显示,2019年地方政府隐性债务率还将提高5.2个百分点,从而进一步推高政府债务负担。另一方面,不同地方政府之间的债务负担差别较大,部分地区债务负担相对较重,偿债压力相对较大。刘郁等(2019)的测算结果显示,相比2019年,2020年除上海市整体偿债压力将有所减小外,其余各省(自治区、直辖市)的偿债压力(15)刘郁等(2019)所说的偿债压力指的是:地方债和城投债还本付息总额/(一般公共预算收入+政府性基金收入)。均增大。其中,吉林、青海、贵州偿债压力显著增大,均比2019年提升超过25个百分点,内蒙古、甘肃和云南的偿债压力的提升幅度也超过20个百分点。

表6 IMF测算的中国政府部分债务负担及构成 单位:万亿元

注:2019年为预测数据。

第二,货币政策配合不充分,实际利率有所升高,导致财政政策的挤出效应相对较大。理论上,当通过增加财政支出、减税等方式实施积极财政政策时,实际利率将会升高,进而对企业投资和居民消费产生挤出效应。因此,通常建议适度宽松的货币政策与积极财政政策配合使用,从而降低财政政策的挤出效应,提高宏观政策的整体效果。但是,2019年以来货币政策的力度相对不足,实际利率有所升高,由此导致财政政策的挤出效应相对较大。

第三,贸易战等不利冲击加剧了企业经营压力,使得积极财政政策对企业投资的拉动效果有所折扣。2019年以来,贸易战等不利冲击所带来的政策不确定性,导致企业的生存经营处于相对恶劣的环境,对企业信心和企业投资带来了显著的负面影响。这就使得增加财政支出和减税等一系列积极财政政策难以在短期内充分激活私人部门的投资活动。

四、结语

2019年中国经济下行压力持续存在,下半年经济下行压力尤为明显,可见宏观政策没有较好地实现经济稳定的目标。本报告从政策力度和政策传导效率两个维度对货币政策与财政政策稳增长效果欠佳的原因进行了分析。结果表明,一方面,虽然货币政策信贷机制的传导效率有所提高,但是数量型货币政策和价格型货币政策的力度均有所不足,导致货币政策稳增长效果不理想。另一方面,虽然财政政策的力度相对较大,财政支出增速升高、减税力度加大,但是财政政策传导效率相对偏低,导致财政政策稳增长的效果同样欠佳。

展望2020年,“‘三期叠加’影响持续深化”,再加上“当前世界经济增长持续放缓,仍处在国际金融危机后的深度调整期,世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多”,需要更好地运用货币政策和财政政策应对经济下行压力。就货币政策而言,应该在进一步完善房地产调控长效机制和宏观审慎监管的前提下,适当加大政策力度。根据国际惯例,利息调整通常每次25BP,相比之下,2019年第三季度以来中国人民银行每次调整5BP的幅度,“少量多次”的政策操作对于市场主体尤其是市场信心的刺激效果可能较弱。建议央行适当加大每一次政策操作的力度,从而更好地引导预期、强化市场信心。同时,还要进一步疏通利率传导机制,从而提高货币政策的传导效率。就财政政策而言,需要注意在减少税收收入的同时,避免非税收入的升高,切实降低宏观税负,这样既能确保财政政策的真实力度不打折扣,也有助于更好地促进企业投资和居民消费,从而提高财政政策的传导效率。