医学生中医体质的横断面调查

2020-04-28朱继民王鸣瑞鹿煜炜

杨 洁,朱继民,武 松,李 静,王鸣瑞,鹿煜炜

(1.安徽中医药大学中西医结合学院生命科学研究所;2.安徽医科大学第二附属医院医学工程与信息部,安徽 合肥 230061)

随着现代医学模式从生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变,人类生命过程中的特殊规律及个体差异性越来越受到学者们的关注。个体差异属于体质学概念,它指的是一种客观存在的生命现象,是个体生命过程中,由先天遗传和后天获得所形成的在形态结构、功能活动方面固有的、相对稳定的个体特征。表现为生理状态下对外界刺激的反应和适应上的某些差异性,以及发病过程中对某些致病因子的易罹患性和病态发展过程中的倾向性。此外,体质不仅与疾病的发生发展有关,而且还直接影响临床治疗效果,因而对体质学说的探讨,尤其是对体质因素在临床诊治及预防保健各个环节的影响,越来越受到国内外专家学者的重视[1]。大学生作为特殊的社区人群,身心都处于逐步成熟阶段,血气、肾气充足,体质类型理应优于一般人群。早期的调查研究显示大学生的平和体质比例高于一般人群,偏颇体质排名前三位的分别是:瘀血质、气虚质、气郁质[2,3]。但近年来随着自然环境和社会环境的不断恶化,大学生体质水平显著下降。越来越多的研究表明大学生偏颇体质分布明显高于平和质,偏颇体质比例最高达80.1%,远高于中国人一般人67.86%的比例[4-6]。医学生由于其学习任务繁重,专业技能要求高,相较于一般人群更容易出现偏颇体质。本研究通过横断面研究对医学生进行中医体质分型的三间分布特征进行现况调查,为进一步探讨医学生中医体质分布规律,指导医学院校制定中医偏颇体质干预措施提供理论支持和参考依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象采用整群随机抽样对安徽中医药大学、安徽医科大学、安徽大学三所高校共1100名大学生进行问卷调查。纳入标准:(1)全日制本科生,近一个月没有连续服药史;(2)无语言沟通障碍,意识清楚;(3)获得调查对象的知情同意。排除标准:不符合上述纳入标准者。

1.2 方法调查内容主要包括受调查者一般资料和体质分类评定量表两个部分。为了保证调查结果的真实性及可靠性,对调查原进行了专门的培训。所有被调查者在调查员的指导下回答《中医体质分类与判定》量表。该量表包括60个条目,采用5级评分标准。受试者根据最近1年的实际情况或感觉回答调查员的问题[7-8]。

1.3 统计学方法采用EpiData3.0软件双重录入建立数据库,SPSS 11.0软件进行统计分析。计量资料采用“均数±标准差”来表示,组间比较采取独立样本t检验;计数资料用率或构成比表示,组间比较采用卡方检验。P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般人口学调查本次调查一共访问了1100名大学生,其中安徽中医药大学411名、安徽医科大学300名、安徽大学389名。15位大学生因个人原因未完成全部调查问卷填写,故被剔除调查队列。实际共回收调查问卷1085份,有效问卷1069份,有效率98.53%(16份问卷因被调查者填写不完整或填写不认真,影响结果的判定而视为无效问卷)。被调查者年龄范围17~25岁,平均年龄(21.08±1.40)岁。1069名调查对象中男生541(50.61%)人,女生528(49.39%)人。大一149(13.9%)人、大二174(16.2%)人、大三267(24.9%)人、大四440(44.1%)人、大五39(3.6%)人。医学及相关专业690(64.55%)人,非医学专业379(35.36%)人。

2.2 医学生中医体质分布情况1069名调查对象中,共有医学专业学生690名,非医学专业学生379名。医学专业学生中医体质分型为平和质的占37.68%,偏颇体质占62.32%。其中兼夹体质180人,占所有调查对象的26.97%,占偏颇体质的41.86%。医学生偏颇体质排名前三位的依次是阳虚质(8.84%)、痰湿质(8.12%)和气虚质(6.79%);非医学专业学生中医体质分型为平和质的占37.20%,偏颇体质占62.80%。偏颇体质排名前三位的依次是气虚质(7.65%)、痰湿质(7.12%)和阳虚质(5.80%)。医学与非医学专业学生中医体质分布差异不具有统计学意义(P>0.05)(表1)。

医学专业男、女学生体质类型分布比率有明显统计学差异(P<0.05)。男生平和质所占比例(51.08%)较女生(25.89%)高。医学专业男生偏颇体质分布较多的是痰湿质(10.53%)、气虚质(7.43%)、阳虚质(7.12%)。医学专业女生偏颇体质分布较多的是阳虚质(10.35%)、气虚质(6.54%)、痰湿质(5.99),见表2。

表2 医学专业男、女生中医体质分布情况

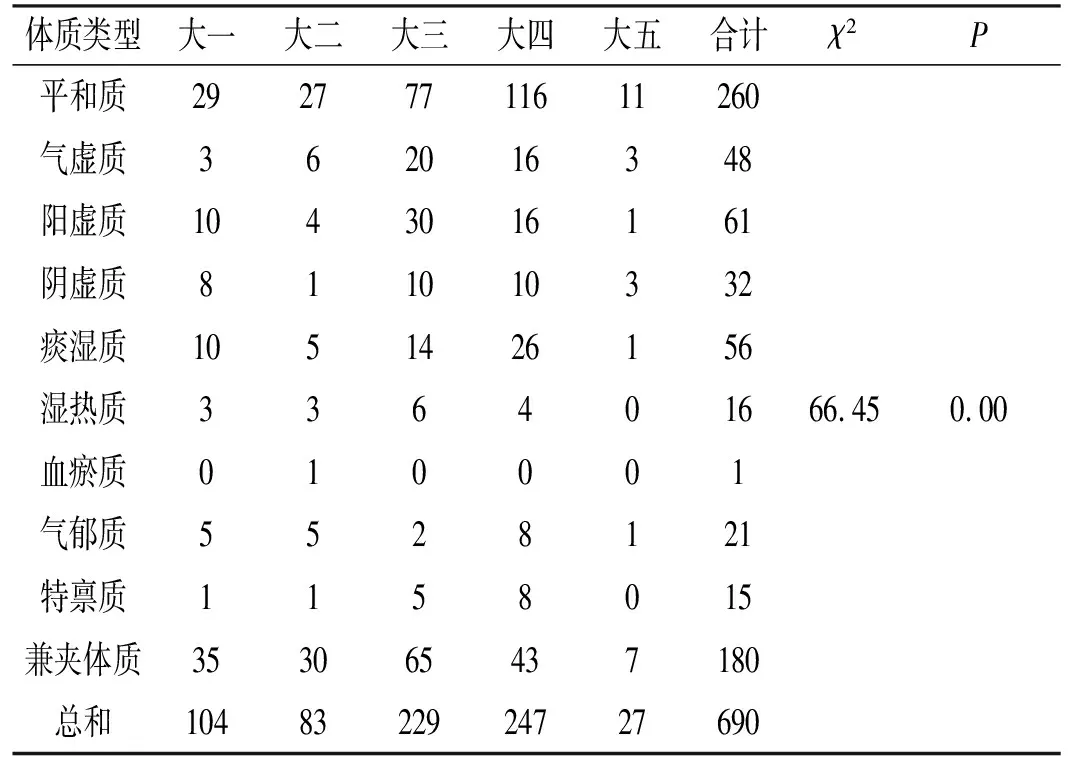

医学专业各年级学生中医体质分布差异具有统计学意义(P<0.05)。大一学生平和质所占比例最低(27.88%),大五学生所占平和质比例最高(40.74%)。大一学生偏颇体质前三位的依次是阳虚质、痰湿质和阴虚质;大二学生偏颇体质前三位的依次是气虚质、痰湿质和气郁质;大三学生偏颇体质前三位的依次是阳虚质、气虚质和痰湿质;大四学生偏颇体质前三位的依次是痰湿质、气虚质和阳虚质湿;大五学生偏颇体质最多的是气虚质和阴虚质(表3)。

表3 医学专业各年级中医体质分布情况(n)

3 讨论

作为人类生命活动的重要表现形式,体质是由先天遗传和后天获得所形成的在功能活动和形态结构方面固有的、相对稳定的个体特征。它表现为生理状态下对外界刺激的反应和适应上的某些差异性,以及发病过程中对某些致病因子的易感性和病态发生发展过程中的倾向性[9]。自中医体质学说被明确提出以来,学者们进行了大量的流行病学研究,但对于医学生这一特殊群体的体质分布研究较少。

本研究应用中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定》量表对安徽省各高校1069 名大学生的中医体质分布情况进行横断面调查结果显示:医学生中医体质分布中,平和质占37.68%,偏颇体质占62.32%。偏颇体质排名前三位依次为阳虚质(8.84%)、痰湿质(8.12%)和气虚质(6.79%)。这与王琦等[10]对中国一般人群的调查结果不同。阳虚质占医学生偏颇体质的第一位,后天原因可能有:(1)寒凉饮食过度,(2)过量饮酒[11]。《景岳全书·论诸寒证治》日:“生冷内伤,以致脏腑多寒”。可见食用寒凉食物摄入过多,容易损伤阳气。而夏秋之际,大学生往往对炎热的天气耐受力较差,而 “恃强无畏,纵嗜寒凉”,导致阳气受损。此外,阳素不足者,嗜酒则会加重阳气损耗,因为“若阳虚者纵饮之,则性不足以扶阳,而质留为水,故寒者愈寒”[12]。痰湿质占医学生偏颇体质的第二位,可能与医学生经常熬夜有关。长期熬夜会影响胆气的疏泄。胆气伤则初生之阳损,阳气损则水湿不化,水湿不化则生痰生湿。所以常熬夜者,除了易得阳虚和气虚体质外,也易得痰湿体质。气虚质是由于元气不足,以气息低弱、机体、脏腑功能状态低下为主要特征的一种体质状态。医学是偏颇体质中以气虚质居多,原因可能与环境气候、饮食习惯、熬夜、缺乏锻炼等多方面因素有关,加之医学生课业繁重,专业技能要求高,学习压力大,导致劳则气耗。

此外,本研究还发现医学专业男生与女生中医体质类型差异具有统计学差异。男生平和质所占比例(51.08%)较女生(25.89%)高。这与何渝煦等对昆明市在校大学生中医体质调查分析结果相一致[13]。医学专业男生偏颇体质分布较多的是痰湿质(10.53%)、气虚质(7.43%)、阳虚质(7.12%)。医学专业女生偏颇体质分布较多的是阳虚质(10.35%)、气虚质(6.54%)、痰湿质(5.99)。由于男女在生理功能、物质代谢、形态结构及遗传等方面的差异,形成了不同的体质特征。女生为阴柔之体,脏腑功能较之男生偏弱。且女生通常不善于调节情绪、对体育运动的兴趣低于男生,所以在情绪调节、体育锻炼方面的表现比男生差[14],偏颇体质倾向更高。通过对不同年级医学生中医体质健康水平进行差异性分析,我们发现不同年级医学生中医体质分布差异具有统计学意义。大一新生较之其他年级更易发生偏颇体质。这可能与大一新生刚刚结束忙碌的高中学习生活,离开父母的照顾,不擅长照顾自己,常常饮食、作息不规律,劳逸失调有关。目前,中医体质辨识因其简便易行,可操作性强,已经在社区、医院等卫生医疗部门广泛应用[15]。考虑到医学生本身的中医体质分布特征,建议教育部门可以将此方法引入校园,运用中医体质辨识为学生的体质监测服务。在中医体质辨识后开设相应的中医体质调理康复课程,有针对性的调理学生体质。