短时太极(八法五步)对大学生抑制功能影响的ERP研究

2020-04-24李秀娟殷恒婵申其淇李昀霏王东岭张静怡

李秀娟,殷恒婵,崔 蕾,王 源,李 静,申其淇,李昀霏,王东岭,张静怡,罗 锐

抑制功能(Inhibition Function),是指认知过程中有意识地对自动的、占主导地位的、优势反应的抑制[1]。抑制功能是执行功能3 个子功能之一,也是大脑的重要核心功能之一。抑制功能存在的主要形式是有意识地对自动的、占主导地位的、优势反应的抑制。大学生抑制功能不良会引发一系列神经功能紊乱以及行为和情绪问题,这些问题会严重影响个体的社会成就和生活质量[2-7]。如何提升抑制功能正成为多学科研究的前沿。

运动心理学领域关于运动对抑制功能促进作用的研究与日俱增,如有学者从行为学角度研究篮球、花样跳绳、武术操、功率自行车、恰恰舞、跆拳道、羽毛球、乒乓球和健美操等运动项目对抑制功能的促进作用,发现运动后反应时缩短、正确率提高[8-11]。近几年,逐渐有学者运用ERP 技术研究功率自行车、健身健美和武术长拳套路对抑制功能促进作用的神经机制;纵向研究发现,中等强度功率自行车干预后,N2、P3振幅均显著增大[12];横向研究发现,健美操组比武术套路组N2振幅显著增大,健美操组与武术套路组P3振幅差异不显著[13]。

太极拳不仅是中华民族珍贵的文化遗产,更是中华民族的优秀传统体育项目之一。国内外关于太极拳的研究呈逐年递增趋势,如有学者从行为学角度研究发现,24 式太极拳(6 周、7周、8 周、9 周、12 周)、42 式太极拳(12 周)等均可以改善个体的记忆功能[8,15-19]、执行功能[14,17,22]和注意等认知功能[16,18,24,27-33]。有学者运用ERP和静息态脑电(resting EEG)技术发现,24式太极拳运动后P3 振幅增大[34],β 波功率值升高,θ 波、δ 波功率值降低[35],表明太极拳可以改善个体的神经电生理活动。但是以往这些套路动作路线变化多,某些动作在套路中重复次数多,完整练习一遍所用时间长,且短时间内不易掌握。

为贯彻落实“健康中国”国家战略,促进人类身心健康,进一步推进太极拳的科学化、健康化和国际化发展。北京师范大学吕韶军教授本着科学化、规范化和简易化的原则,以太极拳的理论构成、锻炼的基本法则和锻炼的核心要素为指导,从各流派太极拳中共性的、最为核心的“八法五步”技术入手,采用太极拳常见的“桩功”和“行功”2 种锻炼形式,通过系统的提炼和整理而创编的太极拳普及套路。太极(八法五步)具有文化性、健身性和简易性等优点,比以往的套路锻炼时间短、精度高,其价值功能是多元立体化的,具有较高的生态效益。

基于此,本文旨在运用ERP技术,探讨短时太极(八法五步)对抑制功能的促进作用,揭示太极(八法五步)对抑制功能促进作用的神经机制,为太极(八法五步)的推广提供理论和实践支持。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

经筛查招募大学生被试12 名(男6 名,女6 名),平均年龄(22±2)岁。筛查招募标准:在校大学生,右利手,汉族,无神经精神障碍及遗传病史,且目前精神状况良好;无药物滥用,无重大躯体疾病,无脑部损伤史;视力正常或矫正后正常,无色盲色弱;能按时参加并认真完成试验并签署脑电试验被试知情同意书。本试验获北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室脑成像中心伦理与人体保护委员会批准。

1.2 研究方法

1.2.1 太极(八法五步)运动干预方案 (1)太极(八法五步)套路。太极(八法五步)是吕韶钧教授以太极拳的理论构成(哲理、医理、拳理)、锻炼的基本法则(松、静)和锻炼的核心要素(形、意、气)为指导,创编的太极拳推广套路。

理论构成:在哲理上,太极拳强调的是阴阳的对立统一;在医理上,太极拳注重的是经络的通畅;在拳理上,太极拳则追求的是攻守兼备,即太极拳是一个追求“平衡”的拳术,这种平衡绝不是物理层面上的平衡,而是一种整体的平衡观。

锻炼的基本法则:太极拳锻炼必须要恪守“松”和“静”的基本法则,“松”是针对外在的身体而言的,而“静”则是针对内在的心理而言的。“松”是完成太极拳姿势正确、周身协调、动作舒展、转换圆活的基础和保证;“心静”是指在练拳过程中,排除任何杂念,思想集中,精神贯注,做到专心练拳,从而使练拳者,处于一种高度安静,轻松舒适的练拳状态,从而全神贯注地不断用意来引导每一个动作,使其正确、圆活、饱满地完成动作。

锻炼的核心要素:形、气、意三要素是太极拳锻炼的核心要素,即在太极拳锻炼过程中要学会“练形”“运气”“用意”。首先,“形”是指在太极拳练习中所采取的符合拳理要求的、正确的太极拳动作姿势。因此“形”的规格正确与否,直接影响着太极拳的锻炼质量和效果。其次,“气”是指在太极拳的锻炼中强调呼吸的配合,要求“气沉丹田”“贵慢柔而养气”等,慢柔形于外,养气蕴于内,达到强身治病的目的。最后,“意”则是指太极拳的锻炼要求做到“以意导气、以气运身”“用意不用力”等,它是强调练拳者要全神贯注地用意识来引导每一个动作,完成太极拳的练习。

套路动作名称:吕韶钧教授从各式太极拳中共性的、最为核心的“八法五步”技术入手,“八法”,即掤、捋、挤、按、採、挒、肘、靠8 种手法,“五步”即进、退、顾、盼、定5 种步法,进行系统的提炼和整理,形成一套易学易练太极拳普及新套路。

套路在动作、路线、方向上非常讲究对称,所以共32个动作,动作名称具体如下:起势;左掤势;右捋势;左挤势;双按势;右採势;左挒势;左肘势;右靠势;右掤势;左捋势;右挤势;双按势;左採势;右挒势;右肘势;左靠势;进步左右掤势;退步左右捋势;左移步左挤势;左移步双按势;右移步右挤势;右移步双按势;退步左右採势;进步左右挒势;右移步右肘势;右移步右靠势;左移步左肘势;左移步左靠势;中定左右独立势;十字手;收势。

(2)太极(八法五步)运动干预方案。运动项目:太极(八法五步)。强度:采用国内、外通用的中等强度有氧运动标准:HR=(220-年龄)×60%-69%[32,36-37],运动强度控制在中等强度。运动持续时间:60 min,包含10 min 准备活动、10 min 整理活动、40 min 太极八法五步练习。完整练习一遍太极(八法五步)需要3 min,共循环练习11~14 遍左右,持续时间40 min 左右。运动频率:1次。

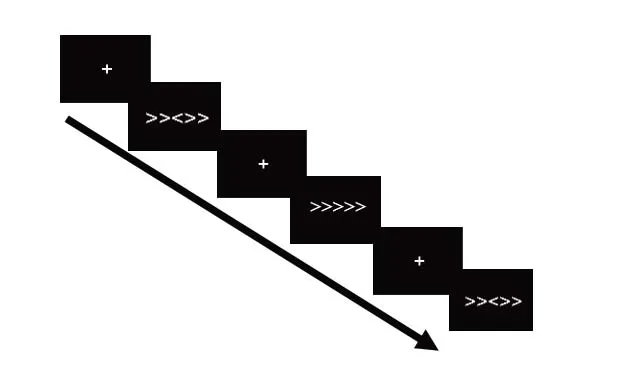

1.2.2 抑制功能测量 采用陈爱国,殷恒婵等开发的抑制功能测量工具Flanker任务,测量大学生的抑制功能,并同步采集ERP数据。被试舒适地坐在光线较暗、安静的实验室内,眼睛与电脑屏幕中心的距离为50 cm,并处于一条水平线上,左手食指放于键盘的“S”键,右手食指放于“L”键,按键数目进行左右手平衡。正式测试前,被试先进行任务练习,正确率≥85%进入正式测试。任务中“+”呈现时间为1000 ms,“>>>>>”“<<<<<”“<<><<”“>><>>”,箭头呈现的时间是1000 ms。共2 个block,每个block 包含100个trial(一致条件和不一致条件各50个trial)(见图1)。抑制功能的反应时等于不一致条件任务的反应时减去一致条件任务的反应时。反应时越小,代表被试抑制功能水平越高。

图1 Flanker任务流程图Figure1 Flanker Task Flow Chart

1.2.3 ERP数据采集及预处理 采用美国Neuroscan公司生产的32 导脑电仪采集被试的ERP 数据,按国际10/20 系统进行采集。具体参数如下:采样率1000 Hz/通道,AC 采集,放大器噪声≤2 μVpp,滤波0.05~200 Hz,共模抑制比110dB。

数据预处理步骤:使用MATLAB 中的EEGLAB、FIELDTRIP进行数据处理。将原始数据导入EEGLAB工具箱;设置参考电极,将全脑平均设置为参考电极;滤波参数高通滤波设置为0.1 Hz、低通滤波设置为30 Hz;运用ICA 技术将眨眼或眼漂带来的肌电影响进行独立成分分析,并剔除眼电、眼瞟;以刺激出现前500 ms 到刺激出现后1000 ms 进行分段;所有ERP基线校正为-500 ms。

1.2.4 感兴趣区及指标选取 依据以往研究,与抑制功能相关的ERP成分主要有N2[33,34,39]、P3(尤其是P3b)[34-35]等,N2多分布于前额叶[35-36,45],P3多分布于顶枕叶[46]。所以本文主要选择前额叶N2、顶枕叶P3作为指标。选择所有被试前额叶(电极:F3、Fz、F4)N2的平均振幅以及顶枕叶(电极:P3、Pz、P4)P3的平均振幅。

1.3 试验程序

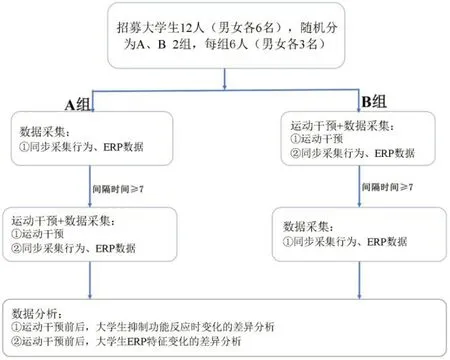

本试验为完全被试内设计,所有被试在不同日期(间隔时间≥7天)的同一时间完成2次测试以消除生物节律和运动疲劳的影响。被试参加2个部分试验采用ABBA法平衡消除潜在的顺序效应(见图2)。

图2 试验流程图Figure2 Experimental Flow Chart

1.4 统计学分析

采用SPSS21.0 进行行为学数据分析,采用MATLAB、EEGLAB、FIELDTRIP进行ERP数据处理和分析。

2 结果与分析

2.1 运动强度监控结果与分析

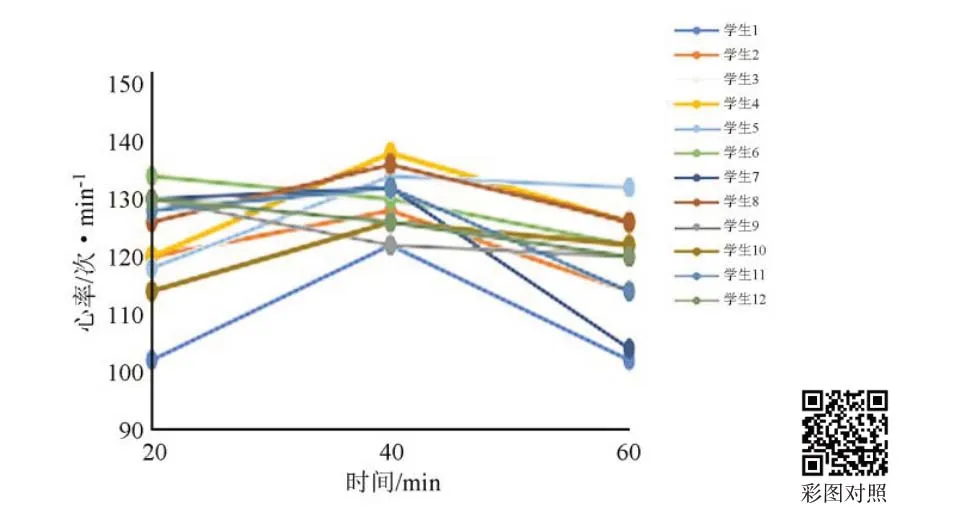

干预过程中,采用polar表分别记录12名被试在安静时、运动20 min、运动40 min、运动60 min和运动后基础心率5个时间点的心率,为准确监控运动强度提供保障。运动干预过程中,被试平均心率为123.33 次/min,即达到了最大心率的62.28%左右,达到了运动干预方案要求的中等强度(见图3)。

图3 被试平均心率监控图Figure3 Average Heart Rate for Each Subject

2.2 短时太极(八法五步)干预前后抑制功能反应时差异的结果与分析

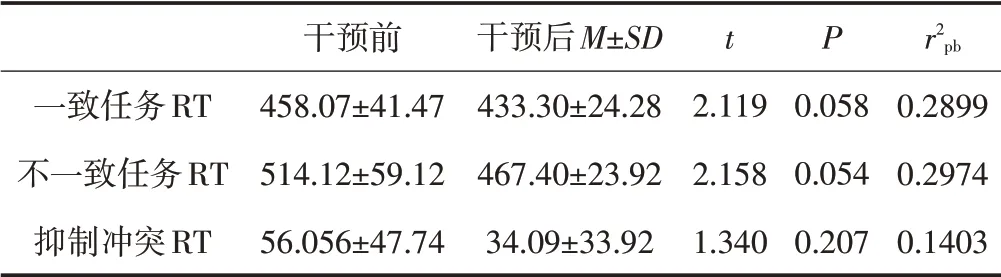

对短时太极(八法五步)干预前后12 名大学生的行为学数据(反应时)进行配对样本T检验(见表1)。

表1 干预前后抑制功能反应时t检验结果(M±SD)Table 1 The Reaction Time of Inhibition Function Pre-and Post-T-tes(tM±SD)

在一致条件任务上,对干预前后一致条件任务反应时进行配对样本T检验发现,干预前后一致条件任务反应时具有边缘显著性差异[t(11)=2.119,r2pb=0.2899,P=0.058],干预后较干预前一致条件任务反应时降低,即短时太极(八法五步)干预对一致条件任务起到了一定的促进作用。

在不一致条件任务上,对干预前后不一致条件任务反应时进行配对样本T检验发现,干预前后不一致条件任务反应时具有边缘显著性差异[t(11)=2.158,r2pb=0.2974,P=0.054],干预后较干预前不一致条件任务反应时降低,表明干预对不一致条件任务起到了一定的促进作用。

在抑制冲突任务上,抑制冲突反应时等于不一致条件任务反应时减去一致条件任务反应时。对干预前后抑制功能冲突反应时进行配对样本T检验发现,干预前后抑制冲突反应时不具有显著性差异[t(11)=1.340,r2pb=0.1403,P=0.207],但是干预后较干预前抑制冲突反应时有降低趋势,表明干预对抑制功能有促进的趋势。

2.3 短时太极(八法五步)干预前后N2、P3振幅差异的结果与分析

与反应抑制功能相关的ERP成分主要有N2[33-34]、P3(尤其是P3b)[34-35]等。N2 多分布于前额叶[35-36],P3 多分布于顶枕叶[37]。N2、P3 与抑制功能密切相关,本文主要选择前额叶N2、顶枕叶P3作为统计检验的指标。

2.3.1 干预前后一致条件任务前额叶N2振幅差异的结果与分析 本文选择前额叶电极F3、Fz、F4,分别对其干预前后完成一致条件任务时诱发的N2振幅进行配对样本T检验。

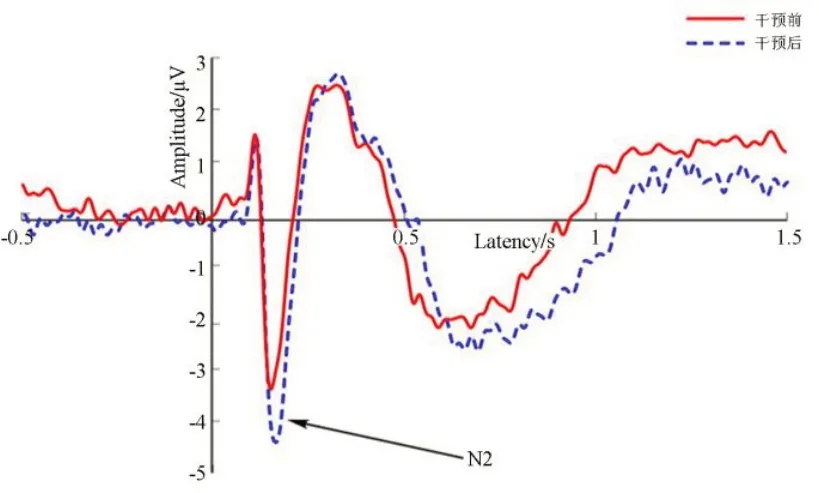

干预前后一致条件任务前额叶N2 振幅具有显著性差异[t(11)=-2.270,r2pb=0.1372,P=0.038<0.05],干预后较干预前N2 振幅显著增大,表明干预促进大脑在完成一致条件任务时,产生电压值增高(见图4)。

图4 干预前、后一致条件任务N2对比图Figure4 The Comparison of N2 Amplitude(Congruent)in Pre-and Post-test

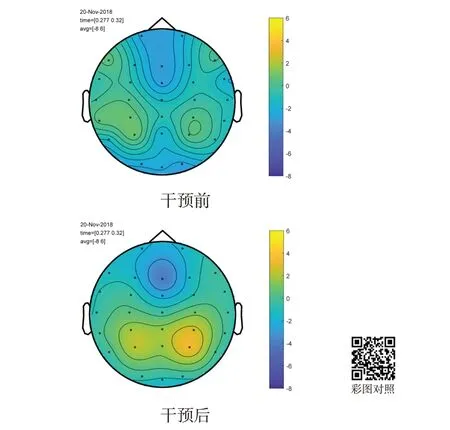

N2成分的振幅较高,截取N2波峰的时间窗后(0.277~0.32 s)可画出地形图(见图5)可知,N2成分主要分布于前额叶,且干预后前额叶激活较强,表明在完成同样的任务时,产生的电压值增高,原因可能是单位时间内大脑募集的神经元数目增多。

图5 干预前后一致条件任务N2分布图Figure5 The Topographic Distribution of N2 Amplitude(Congruent)in Pre-and Post-test

2.3.2 干预前后不一致条件任务前额叶N2振幅差异的结果与分析 选择前额叶的F3、F4、Fz,分别对其干预前后完成不一致任务时诱发的N2平均振幅进行配对样本T检验。

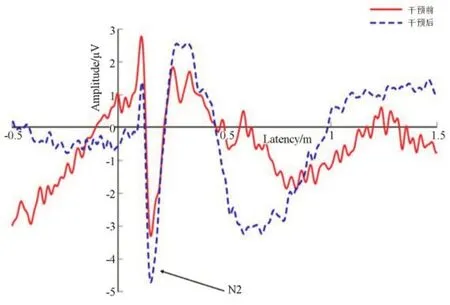

干预前后不一致条件任务前额叶N2振幅具有显著性差异[t(11)=-2.145,r2pb=0.2949,P=0.049<0.05],干预后较干预前前额叶N2振幅显著增大,表明完成认知任务时产生电压值增高,可能是因为干预促进大脑在完成不一致条件任务时单位时间内募集神经元数目增加,解决冲突的能力增强(见图6)。

图6 干预前后不一致条件任务N2对比图Figure6 The Comparison of N2 Amplitude(Incongruent)in Preand Post-test

截取N2的波峰时间窗(0.265~0.323 s)绘制出地形图,可见与干预前相比,干预后前额叶区域激活较强(见图7)。

图7 干预前后不一致条件任务N2分布图Figure7 The Topographic Distribution of N2 Amplitude(Incongruent)in Pre-and Post-test

2.3.3 干预前后一致条件任务顶枕叶P3振幅差异的结果与分析 选择顶枕叶的P3、Pz、P4,分别对其干预前后完成一致任务时诱发的P3平均振幅进行配对样本T检验。

干预前后一致条件任务顶枕叶P3 振幅差异不具有显著性[t(11)=2.006,r2pb=0.2678,P=0.07>0.05],干预后较干预前顶枕叶P3振幅有增大趋势,表明干预后完成任务时产生电压值增高。

2.3.4 干预前后不一致条件任务顶枕叶P3振幅差异的结果与分析 选择顶枕叶的P3、Pz、P4,分别对其干预前后完成不一致任务诱发的P3平均振幅进行配对样本T检验。

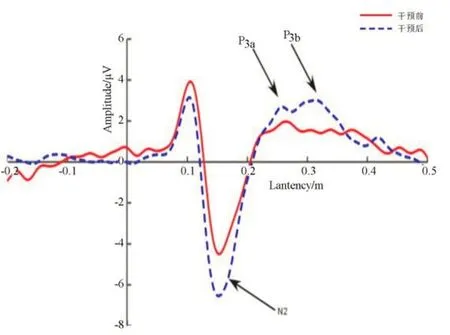

干预前后不一致条件任务顶枕叶P3 振幅差异具有显著性[t(11)=-2.822,r2pb=0.4199,P=0.013<0.05],干预后较干预前顶枕叶P3 振幅有显著增大,表明干预后完成任务时产生电压值增高(见图8)。

图8 干预前后不一致条件任务P3对比图Figure8 The Comparison of P3 Amplitude(Incongruent)in Preand Post-test

3 讨 论

3.1 短时太极(八法五步)对大学生抑制功能反应时的影响

本研究发现,短时太极(八法五步)干预后较干预前大学生抑制功能反应时不具有显著性差异,但是有降低的趋势。前人研究表明,短时中等强度有氧运动可以改善抑制功能,主要体现在抑制功能的反应时缩短、正确率提升2 方面[35,39,40-43,54]。本研究结果与前人一致。太极(八法五步)对抑制功能有一定促进作用的原因可能有以下几种。

抑制功能存在的主要形式包括阻止与情境不适合的优势反应进入;终止被部分激活但与目标无关的信息进入;抑制不相关信息的激活[44]。太极(八法五步)锻炼的基本法则“心静体松”,要求练习者有效抑制占主导地位的优势反应模式,加强对骨骼、肌肉、关节、韧带运动的方向、角度、力度、速度等的控制。太极(八法五步)锻炼的核心要素“形、意、气”,要求练习者专注当下、身心合一,抑制大量无关信息的介入。太极(八法五步)干预前要求练习者入静、排除杂念和高度专注,以及连贯、缓慢、圆弧和匀速的运动,练习者的神经控制逐渐朝“向我”发展的同时,有意识地阻断(抑制)“非我”的外来刺激,不断纯化皮层神经元的活动[45]。

太极(八法五步)在动作上对抑制功能有促进作用。如在完成“起势”到“左掤势”的过程中,左手需由掌心朝下翻转至掌心朝内且正对身体中线,手指尖朝正右方,控制手掌心的位置防止偏左(右)、偏上(下)、偏前(后),控制左手手掌心角度,防止掌心过度翻转或翻转不够。同时,右手向右下方缓慢下按,按于右胯旁,距右胯约一拳的距离,手掌心向下、手指尖朝正前方,腕关节、肘关节均弯曲(约135°),右手在完成动作时需控制腕关节、肘关节的弧度防止过度弯曲或伸直。左右手同时完成不同的动作,是一种相互干扰,需大脑抑制“左右手同步活动”的优势反应。左右手完成动作的同时要做到配合呼吸且“眼随手动”,需抑制大量无关信息的介入。经过60 min的反复强化,抑制功能有了一定的提高,因此在练习太极(八法五步)的过程中促进了大学生抑制功能朝积极方向改善。

3.2 短时太极(八法五步)对大学生抑制功能N2、P3的影响

N2是分布于前额叶与执行控制、冲突监督密切相关的一个成分[46-53],N2 振幅越大,解决冲突的能力越强[46,53-54]。在解决冲突任务时,P3 振幅越大代表注意资源分配越多[55],并且短时有氧锻炼可以增大P3 的振幅[56-60]。本研究证明干预后较干预前N2、P3振幅显著增大,这与前人研究结果一致。

太极(八法五步)干预后,较干预前前额叶N2振幅、顶枕叶P3振幅均显著增大,表明在完成认知任务时大脑产生电压值增高,原因可能是干预促进大脑在完成抑制功能任务时单位时间内募集神经元数目增多,解决冲突的能力增强,注意资源分配能力增强,激活了大脑皮层神经元的自发放电活动。

大脑皮层神经元放电从无序状态转换到有序状态,即大脑神经元群在空间上排布更加有序,时间上更加同步化。因此,大脑皮层神经元兴奋与抑制的自主协调能力增强,注意资源分配能力增强,进而改善了大学生的抑制功能。

4 结 论

短时太极(八法五步)干预对大学生抑制功能具有改善作用,其神经机制是前额叶N2振幅显著增大,顶枕叶P3振幅显著增大。

本研究证明短时太极(八法五步)干预对大学生的抑制功能反应时有一定的促进作用,在此基础上可做长期的运动干预。本研究同时验证了短时太极(八法五步)干预后较干预前N2、P3振幅增大,在以后的研究中可以从溯源和脑功能连接、微状态和格兰杰因果等角度入手,深度挖掘数据的信息,探讨运动干预的脑机制并验证运动干预的有效性。