国家治理现代化中的食品安全:起点、体系和任务

2020-04-17胡颖廉

摘要:如何用国家治理现代化范式观察食品安全治理,是兼具理论价值和政策意义的命题。从计划到市场的演进路径,决定了我国食品安全同时面临市场不健全和市场失灵挑战,需要党的坚强领导来统筹公众健康、商业利益、地方政府诉求等价值目标。经济社会发展的阶段性特征带来剩余监管权和监管碎片化现象,要求从纵横两个维度完善监管组织结构,优化政府治理体系。以静态准入、过度管控和运动式整治为标志的线性监管模式降低了监管效能,必须简政放权和加强监管并举,探索产业嵌入型监管手段,助推食品经济高质量发展并引导社会共治。食品安全治理的“中国故事”,不仅折射出监管型国家中国路径的勃勃生机,更彰显了中国特色社会主义制度的显著优势。

关键词:国家治理体系;食品安全;市场监管;新时代

食品安全是世界性难题,无论发展中国家或工业化国家都必须面对。食品安全不是单纯的监管,而是公共卫生和市场秩序的重要内容,需要有整体性、系统性视角。随着中国特色社会主义进入新时代,我国食品领域基本面也在发生变化,集中表现为需求、供给和监管之间的结构性不匹配。傳统食品安全监管以政府行政权力为中心,而新时代的食品安全治理需要从理念、主体、结构、手段等维度进行全方位革新,以适应社会主要矛盾变化。本文将围绕国家治理现代化如何重塑食品安全这一命题,展开规范分析。

一、没有食品安全的小康社会是不全面的

粮食安全(food security)、食品安全(food safety)和食物营养(food nutrition),这些学理概念相互关联和转化,是世界各国在不同发展阶段面临的政策困境。中华民族经历过长时间的贫困和饥饿,如今已经解决了温饱问题,正在迈向全面小康。作为最大的发展中国家,如何为14亿人口提供数量充足、质量安全、营养丰富的食品,进而提升人民健康福祉,这是我们要正视和回答的新命题,也是新发展思想的题中之义。没有全民健康,就没有全面小康。习近平总书记在2013年中央农村工作会议上指出,“能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代,是对我们执政能力的重大考验。”《中华人民共和国食品安全法》也开宗明义地提出,保证食品安全的目的是保障公众身体健康和生命安全。可以说,食品安全是新时代重大的经济问题、社会问题和政治问题,也是全面建成小康社会的重要标志。当前我国食品安全形势不断好转,但在经济、社会、政治三个维度面临严峻挑战,这也构成了我们思考食品安全治理的起点。

首先,安全是食品经济高质量发展的前提。从供给侧层面看,2018年我国食品工业规模以上企业主营业务收入8.09万亿元国家统计局:《2018年全国规模以上工业企业利润增长10.3%》,中国政府网,http://www.gov.cn/shuju/2019-01/28/content_5361707.htm,2019-01-28,成为国民经济支柱产业。截至2019年6月全国有各类市场主体1.16亿户赵文君:《我国上半年日均新设企业1.94万户 同比增长7.1%》,中国政府网,http://www.gov.cn/shuju/2019-07/05/content_5406625.htm,2019-07-05,其中注册的食品生产经营者约1494.9万家(含餐饮服务提供者592.8万家)国务院食安办:《2019年全国食品安全宣传周主场活动宣传片》,北京:2019年6月18日。,食品行业市场主体占比高达13.6%,餐饮、外卖等行业带动的就业人员数量可观。与此同时,食品产业结构“多小散”问题仍未解决,企业主体责任意识不强,从源头上存在着风险和安全隐患。在需求侧层面,消费者对优质食品的需要日益增长,与高质量供给不足形成结构性反差。前些年中国游客在境外抢购奶粉、保健食品的报道屡见不鲜,近年来功能性食品、有机产品、新型食品通过跨境电商受到市场青睐。特别是伴随第三方平台、共享经济、社交电商、科工贸纵向一体化等新业态兴起,食品市场的机遇与不确定风险并存。可见,安全是食品经济高质量发展必须破解的前提条件。

其次,食品安全是保障和改善民生的基本。民生是民众最关心、最直接、最现实的利益问题,其本质特征是生活消费性和生存保障性。民以食为天,食以安为先。随着我国社会主要矛盾转化,除了食品数量充足,消费者对食品安全、种类、便捷、营养的要求日益增长。以餐饮外卖为例,截至2019年6月,全国网上外卖用户规模达4.2118亿中国互联网络信息中心:《第44次中国互联网络发展状况统计报告》,中国网信网,http://www.cac.gov.cn/2019zt/44/index.htm,2019-08-30,销售额突破2400亿元,且在经济下行压力加大的形势下依然高速增长。在2020年新型冠状病毒肺炎疫情中,“无接触配送”餐饮外卖更是备受社会关注,对于新消费习惯的培育意义深远。与此同时,食品安全与教育、医疗、就业、扶贫等其他民生领域广泛相连,因而成为基本民生。尤其是贫困对象“两不愁、三保障”的第一要素是“不愁吃”,给食品数量充足和质量安全提出新的命题。食品安全作为基本民生的特性,要求各级干部站在社会最弱势群体的视角进行审视,用底线思维加以把握。国际经验表明,一国食品安全状况与社会阶层结构密不可分,当代表消费水平的恩格尔系数低于30%,以及代表城乡关系的城镇化率超过50%时,往往是区域性、系统性食品安全风险高发期(陈晓华,2011)。当前我国正处在这一关键阶段,食品安全成为影响人民群众获得感、幸福感、安全感的潜在挑战

此外,食品安全是防范化解重大风险的切入点。食品安全是民生,民生与安全联系在一起就是最大的政治。近年来国际社会对公共卫生的理解,已经从health(卫生)本身,提升为publicity of health(卫生的公共性),从而具有公共安全乃至国家安全新定位。在我国,食品安全属于总体国家安全观中的人民安全全国干部培训教材编审指导委员会:《全面践行总体国家安全观》,北京:人民出版社、党建读物出版社,2019年版。,关乎人民健康和社会稳定大局。不论是2018年末权健事件等“保健”市场乱象导致的社会矛盾,还是2019年成都七中实验学校食品安全引发的舆情,抑或消费者谈食品添加剂色变带来的焦虑和恐慌,都可能成为社会问题升级为政治问题的导火索。尽管2018年国家食品安全监督抽检样品平均合格率为97.6%新华社:《2018年国家食品安全监督抽检样品平均不合格率为2.4%》,新华网,http://www.xinhuanet.com/food/2019-03/30/c_1124304303.htm,2019-03-30。但根据世界卫生组织的数据,我国食源性疾病负担为293/10万伤残调整寿命年,总体仅处于全球中游水平,与东南亚和南美洲诸国接近World Health Organization. Foodborne Disease Burden 2015. WHO website, https://extranet.who.int/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G36/PROD/EXT/FoodborneDiseaseBurden ,这与我国作为经济大国的地位十分不相称。这意味着我国食品安全形势在总体稳定中阴含着诸多不确定性,要着力防范习以为常但危害巨大的“灰犀牛”事件。可见,食品安全对于促发展、惠民生、保稳定都具有重大现实意义。

二、把中国之“制”的优势转化为食品安全之“治”的效能

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有显著优势,具体领域的体制则有可完善之处。例如新型冠状病毒肺炎就暴露出国家应急管理、城市公共环境治理、公共卫生、国家储备体系等领域短板和不足(习近平,2020)。食品安全是世界性难题,不论是2013年欧洲“马肉风波”,还是美国近年来多次发生的沙门氏菌感染事件,都预示着食品安全问题的复杂性和长期性。与此同时,食品安全具有最广泛的利益相关方,调动社会、私营部门、社区和个人的积极性而非监管部门“单打独斗”,不是应该而是必须。因此,如何讲好食品安全的“中国故事”,把中国之“制”的优势转化为中国之“治”的效能,食品安全治理可以也应当成为极佳案例。

马克思在《黑格尔法哲学批判导言》中说过,理论在一个国家实现的程度,总是决定于理论满足这个国家的需要程度。我们所说的国家治理现代化,区别于西方倡导的治理(governance)或善治(good governance)理论。它不局限于效率改进的技术性、策略性范畴,也不仅仅以所谓的民主化作为唯一标准,更不是一味强调市民社会对政府和市场失灵的单向弥补,而是具有基础性、整体性、战略性的制度设计和执行,是有中心的主动作为和多维互动。其中,制度设计包括了根本制度、基本制度和重要制度三大层次和体系,凝结了马克思主义的价值理性和中国传统文化的合理内核。具体到内涵,国家治理是在党的全面领导下,将人民当家作主和依法治国有机统一,纳入了马克思主义文化、社会主义市场经济、社会治理共同体等制度。在笔者看来,国家治理现代化是继农业、工业、国防、科技现代化之后的“第五个现代化”,超越了器物层面,为文化现代化和社会现代化奠定制度基础。

美国学者福山基于政治发展理论,提出现代政治制度的三大要素是国家(state)、法治(rule of law)和负责制政府(accountability government)。他认为只有三者相互平衡,才会产生有能力、非人格化、组织良好和拥有自主性的现代国家(福山,2015)。以哈佛大学斯考切波教授为代表的国家建构学派(state building school)的基本假设是,国家不仅是各社会主体博弈的舞台,而且是一个独立的政治行动者。从本质上说,国家治理就是国家通过制度化建设不断调整自己与市场、社会以及社会与市场之间的关系,使之有利于自己存在、维持和强大的过程(胡颖廉,2014)。国内有学者将现代国家治理体制的基本构件扩展为四个部分:国家、法治、民主、治理制度(何曾科,2018)。我们将其进一步阐发出四对主要关系:党和国家关系、党和人民关系、政府和市场关系、国家和社会关系。如果将国家治理现代化看做一个理论框架,用来观察当前和今后一段时间的食品安全工作,上述关系则投射出了党政同责、人民健康、科学监管和依法监管、食品经济高质量发展、社会共治等基本要素。正如习近平总书记在2020年2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议所说,“疫情防控不只是医药卫生问题,而是全方位的工作。”同样具有公共卫生属性的食品安全,不仅是监管和技术问题,需要有系统性、整体性思考。换言之,我们不是仅从监管本身的狭义视角看待食品安全治理,而是超越监管看安全,有更为宏大而深刻的关切,这也决定了本文的基本框架。需要着重研究的是,上述要素如何发挥作用?这一体系如何有效解决中国现实问题?食品安全治理如何区别于西方国家经验并形成理论对话?因此我们要抽象概念,界定变量、提出假设、从而构建分析框架。

国内学者已有将食品安全法纳入国家治理视角的尝试,从分析当前食品安全治理所处的中国社会特征出发,认为需要构建一个综合了“底线安全”“枢纽安全”“共建安全”和“内生安全”的食品大安全观。它们分别对应着“最严厉的法律责任”“统一权威高效的监管体制”“社会共治理念”以及“企业作为第一责任人”四大治理根本要求(王旭,2018)。这一观点具有启发意义,但仅仅聚焦法律制度,也未给出清晰的推演路径。本文认为,依照“理念—主体—结构—任务—机制”的一般逻辑,国家治理现代化中的食品安全以保障和促进公众健康为逻辑起点,进而与食品经济高质量发展、保障和改善基本民生、防范化解重大风险构建起关联。“一核多元”的治理体系以食品安全党政同责为中心,同时纳入人民健康、政府治理、产业发展等制度要素。战略任务包括科学监管和社会共治,分别聚焦政府和市场、国家和社会两大关系。通过共建共治共享等方法,最终实现食品安全治理体系和治理能力现代化的奋斗目标。上述阐释如图1所示。接下来,我们对框架的内容择重加以阐述。

三、用党的领导破解我国食品安全的独特挑战

如果我们将监管型国家的崛起放在现代国家构建的视角下观察,可以发现监管体系的变迁模式有两大类。西方国家总体上从私有制走向有监管的市场,中国、越南等社會主义国家则从国有经济向政府监管演进(Djankow,S. et.al,2003)。从计划到市场的独特路径决定了市场不健全(或称市场不足)和市场失灵并存,要求我们兼顾活力和秩序两大价值——既要培育市场又要监管市场,也就是同时扮演“教练员”和“裁判员”角色。在短缺经济时代,温饱是社会主要矛盾,因此制度设计倾向于保护产业利益,目的是保障食物供给。这种倾向在特定历史时期无可厚非,事实上也被各国经验事实所证明,但隐含着安全与发展的内生冲突。随着对经济的直接管控逐渐式微,政府不得不在活力的彰显与秩序的衰减之间寻求均衡。作为体验商品(experience goods)的食品,不同于一般的搜寻品(search goods),其信息不对称性尤其容易引发市场失序和失灵。我们曾经历过的2008年三鹿牌婴幼儿奶粉事件,便是企业利益驱动、部门监管不力、地方保护主义相互交织的典型例证。事实上进步时代美国“扒粪”作家辛克莱尔笔下肮脏的芝加哥屠宰场,以及2000年震惊日本的雪印牛奶中毒事件,在一定程度上也是这对矛盾的体现。正是因为这些问题的倒逼,近40年来西方国家在放松经济领域管制的同时,强化了对健康、安全、环境(H.S.E)等社会性监管(social regulation)。

根据马斯洛需求层次理论,解决生存和温饱后,安全成为人的第一需求,一日三餐安全更是重大的基本民生问题。随着社会主要矛盾转化,食品领域消费者需求、企业供给、政府监管三者之间的结构性矛盾亦愈发凸显。尤其是中等收入群体持续扩大,其美好生活需要超越了基本小康标准,对产品和服务产生新期待。例如校园食品安全具有高度社会敏感性,因此舆论对农村小学生免费营养餐的关注点,从过去的“无和有”升级为如今的“有和好”。又如跨境电商蓬勃发展丰富了消费选择,但与普通货物贸易相比缺乏检疫、检验等流程,因此给境外输入型食品安全风险防控带来挑战。党的十九大和十九届四中全会均强调,坚持总体国家安全观,统筹发展和安全是我们党治国理政的一个重大原则。换言之,党是作为一个自主、有力的主体对发展中涉及的各方关系和利益进行统筹协调,坚持民心民生是最大的政治,保障安全是最大的责任,防范风险是最大的本领。这既是对国家构建理论的创新,也是治理体系自身的升级。具体到食品安全工作,应当且只有坚持党的全面领导,才能将安全、发展、创新等价值兼容于以人民为中心的发展思想,将政府、产业、社会统筹在共建共治共享的格局之中,从而形成“一核多元”的局面。

党的十九大特别提出,实施食品安全战略,让人民吃得放心。2018年党和国家机构改革组建国家市场监督管理总局,将食品安全作为市场监管的首要职责。2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党政领导干部食品安全责任制规定》(以下简称《规定》)明确党政同责,以党内法规的形式将保证食品安全作为一项重大的政治任务固定下来,成为党领导食品安全工作的政治制度保障和集中体现。一是在工作理念上,《规定》不局限于传统行政管理的范式,要求推动完善食品安全治理体系,不断提升食品安全监管效能和治理能力现代化水平。过去,一些地方和部门把发展和安全割裂开来甚至对立起来,把食品安全工作片面理解为“不出事”,对食品产业则更关注产值和增长。《规定》明确规定坚持谋发展必须谋安全,管行业必须管安全,保民生必须保安全,实现政策目标兼容,将“守底线”和“争上线”结合起来。二是在组织架构上,明确区分食品安全工作的监管部门、行业(领域)部门和支持部门三大类权责主体,力图改变监管部门“孤掌难鸣”的尴尬局面。值得注意的是,将宣传、政法等党口战线以及共青团、妇联等群团组织纳入其中,正是党的领导之优势所在,因为这些不属于政府行政机构序列。三是在责任落实上,紧紧抓住地方党委主要负责人、政府主要负责人、党委常委会其他委员、政府分管负责人、政府班子其他成员等“关键少数”,为构建食品安全工作格局提供了坚实领导力。四是在督促落实上,包括了多项政策手段:通过跟踪督办明确地方各級党委和政府应当对落实食品安全重大部署、重点工作情况进行跟踪督办;通过履职检查明确地方各级党委应当结合巡视巡察工作安排,对地方党政领导干部履行食品安全工作职责情况进行检查;通过评议考核明确地方各级党委和政府应当充分发挥评议考核“指挥棒”作用,推动地方党政领导干部落实食品安全工作责任(胡颖廉,2019a)。

《规定》内容构成了理念—结构—责任—执行的逻辑架构,是我国继生态环境保护、安全生产领域实行“党政同责”后的第三次尝试,彰显了党在社会性监管中的独特地位。根据笔者的调研,一些地方在政策实践中积极创新,例如明确党委常委会每年专题研究食品安全工作,将食品安全工作在年度综合目标考核中的比重加大到2%~3%,食品安全工作与社会治安综合治理工作一同决策部署、一同推进落实、一同考核评价,建立领导干部食品安全学习培训制度,等等。这些举措都反映出党领导人民治理食品安全的基本经验和坚定决心,也就是把握新时代的主要矛盾,把人民对食品安全的需要上升到国家战略高度,而不是放任公众健康、商业利益和地方政府诉求自发博弈。这种自觉性是我国食品安全工作区别于西方国家的基本特征所在。

四、从纵向、横向两个维度优化政府治理体系

国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系,政府治理从属于国家治理。根据党的十九届四中全会精神,政府治理体系包括了国家行政体制、政府职责体系、政府组织结构、中央和地方关系四大要素。国际经验表明,越是发展市场经济,越是需要加强监管,越是需要完善的市场监管体制作保障(张茅,2018)。在我国,法律和中央编办“三定”方案(即定职能、定机构、定编制)是规定行政体制的基本依据。2009年和2015年两版食品安全法,2013年国务院机构改革以及党的十八届三中全会,均强调完善统一权威专业的食品安全监管体制。近年来,学界对食品安全监管体制的研究主要聚焦纵向事权“剩余化”和横向事权“碎片化”两方面(胡颖廉,2018a)。我们相应从纵向和横向两个维度分析食品安全监管体制的挑战和应对。

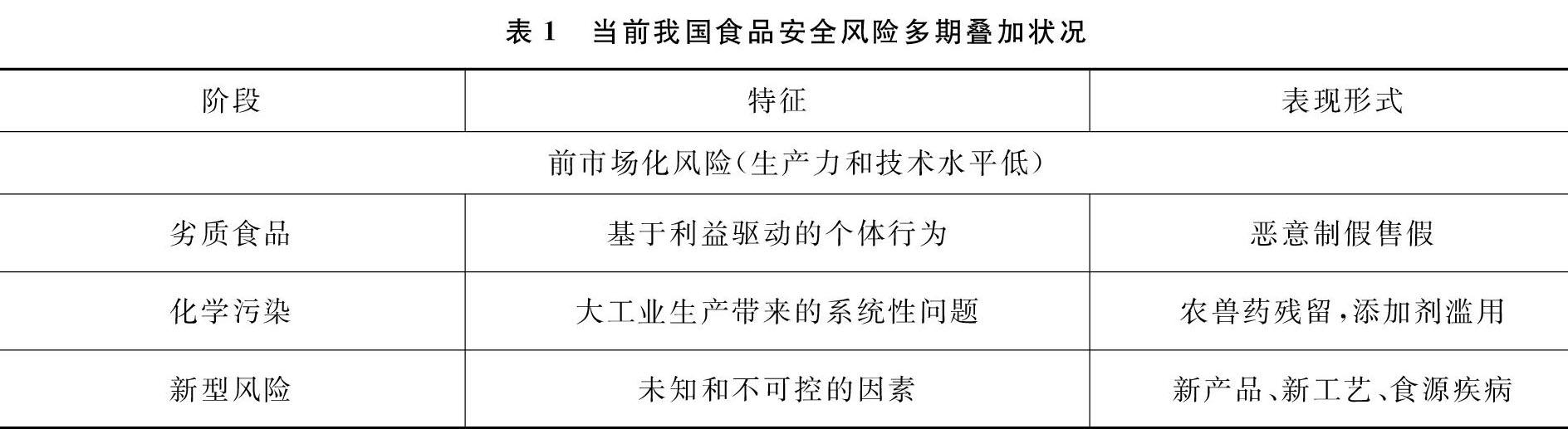

一是纵向上,科学发挥中央和地方两个积极性,应对食品安全风险差异性。一般而言,国家级监管机构拥有较强专业性且地位中立,但受到有效治理范围的约束。基层监管机构更易掌握本地化信息,然而潜在的地方保护主义会影响执法公正性,进而与统一大市场存在潜在矛盾。在理想状态下,关乎市场要素自由流动和国家利益的事权应当划归中央(楼继伟,2014)。以美国为例,健康和人类服务部食品药品监督管理局(FDA)、疾病预防和控制中心(CDC)、农业部食品安全检验局(FSIS)等联邦各监管机构负责跨州的食品药品安全事务,同时也委托州和地方根据法规标准承担部分职能。其假设是地方具有嵌入本地社区的信息优势,并且更容易把握不同政策目标之间的均衡。根据前文所述的历史逻辑,由于市场和社会发育不足,我国食品领域同时面临加强安全监管、规范市场秩序、振兴和发展产业等问题,需要地方政府全方位和强有力支持。加之我国现阶段食品安全风险类型多样,如表1所示,需要同时秉持严格和科学的原则。因此我们看到自2008年以来,食药监管、工商行政、质量监督等部门纷纷取消省以下垂直管理体制,实行属地分级管理。尤其是党的十八大以来,通过明确各层级事权和属地管理责任,在乡镇、街道或区域设置监管派出机构,防范基于利益驱动的食品安全风险在一线失守。在监管机构内部,一些地方推进技术支撑机构整合,综合执法和职业化检查员队伍建设,从而提升监管效能。

2018年党和国家机构改革以优化协同高效为重要原则,注重科学划分纵向事权。改革后,高风险的特殊食品如婴儿配方乳粉、特殊医学用途食品、保健食品等注册由国家市场监督管理总局负责,并同样承担监督检查制度、重大违法案件查处、全国性抽样检验计划等具有风险跨区域的工作。与此同时,承认本地化监管的资源和信息优势,具体的许可、检查、处罚工作由省级及以下市场监管部门承担,尤其是食品“三小”(小作坊、小餐饮、小摊贩)的日常监管交由乡镇街道承担,并通过购买专业第三方服务提升监管靶向性和震慑力。

尤其值得关注的是,近年来北京、天津、武汉等地已经出台或正在推进关于街道办事处机构与职责的地方立法,赋能乡镇街道等基层机构以自身名义开展行政许可和行政执法,典型例证便是2020年初施行的《北京市街道办事处条例》。行政执法事权进一步下沉将如何影响监管效能,是需要高度关注的新命题。实际上,放权乡镇、街道等基层的本质是赋权人民。在传统行政格局中,政府各部门拥有大量权力和资源。其前提假定是上级掌握着更充分的信息和更专业的知识,这在特定发展阶段具有一定合理性。随着我国社会主要矛盾转化,人民美好生活需要的多样性和基层治理的复杂性决定了权力必须具有内生性和本地化特征,从而有效解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,这当然也包括一日三餐的食品安全。基层干部群众素质的结构性提升和新技术的运用,也为放权赋权提供了前提条件。一般而言,最能体会基层“痛点”的是群众,从現实问题到决策执行的路径越简约,越有利于高效回应诉求。与此同时,“条条”专业管理和“块块”统筹协调的制度设计,在政策实践中经常面临“条散块虚”的尴尬。根源在于行政机构科层制将纵向分权过度化,使得原本就微弱的下级对上级以及平级之间的有限制度约束更为薄弱。基层还是综合一些好,将大部制改革向“最后一公里”延伸,基层职能从过去的“向上对口部门”转为“向下回应群众”,其本质就是理顺条块关系,让部门和基层回归初心使命。

二是横向上,务实地优化政府组织结构,形成部门间高效协同。食品安全由多个部门分工监管和单一部门独立监管这两种模式,在世界范围内都有其典型代表,也各有优劣。多部门监管容易产生职能交叉和监管空白等问题,而单一部门监管在实现监管专业化等方面存在很多困难。因此,各个国家都从本国实际出发,选择符合本国国情的监管模式,并趋利避害,不断解决存在的问题(李玉梅,2011)。有什么样的社会需求和产业基础,就应该有什么样的政府机构。长期以来,我国食品安全(卫生)监管模式是质监、工商、食药监、卫生等部门分段负责,尽管有利于提升监管专业性,但愈来愈不适应食品产业链一体化趋势。党的十八大后一系列机构和体制改革,解决了“碎片化”监管模式的弊端,尤其是市场监管综合执法改革更是秉持大市场、大监管、大服务的理念,提升市场整体治理效能。

2018年党和国家机构改革便是为适应国家治理现代化的需要,组建国家市场监督管理总局,整合工商、质监、食药监等部门的队伍和职能,还纳入了知识产权、物价等职能,对消费品市场进行统一监管。市场监管机构改革贯通了工业产品和流通商品两大环节,统筹信息化、检验、认证、标准、商标等政策工具,目标是构建优化协同高效的监管体系,有利于更好发挥保障安全、传递信任、服务发展的作用。同时成立国家药品监督管理局,作为市场监管总局的二级局,地方药品监管机构只设立到省级层面,药品经营环节监管由市县两级市场监管部门统一承担。这一模式抓住了当前我国食品药品安全治理的两大关键:食品安全监管的协调力和综合性、药品监管的特殊性和专业性。总体上,在市县已经普遍采取市场监管综合执法的前提下,用“小折腾”获取“大红利”的方案,一定程度上有利于监管统一性。以2018年5月央视《焦点访谈》曝光的“有机蔬菜有玄机”为例,曝光的问题包括无公害食品、绿色食品和有机食品等品类,涉及食品安全、虚假宣传、认证认可等问题,过去分属食药监、工商、质监等不同部门监管,监管主体过多难免出现模糊地带甚至推诿。新的统一体制有利于形成整体性治理合力,进而构建统一性市场。也正因此,监管部门充分认识到要加强高质量的监管执法,做好前瞻性、创新性、底线性和保障性工作,协调好包括互联网电商平台、从业者、用户和政府监管者等多方关系,从长远、可持续发展等角度做好市场监管和服务工作。同时要积极协助、配合有关主管部门加强综合执法,维护广大消费者合法权益(胡颖廉,2018b)。

与此同时,县级以上人民政府设立食品(药品)安全委员会,优化综合监管执法、专业管理、行业管理三大类部门间政策协同,与食品全生命周期风险相匹配。通过“党政同责”和地方政府负总责强化监管体系和监管能力建设,包括财政经费长效增长机制的确立,执法装备、办公场所、仪器设备的保障,从而实现机构禀赋与工作任务相适应。随着监管法规、企业良好行为规范、社会共治引导措施等监管基础设施不断完善,部门间协同越来越具有制度化特征,非正式制度的影响逐步减小。前述《规定》更是从党内法规层面对食品安全工作相关部门的职责做出了原则性规范,除了市场监督管理部门,还明确包括卫生健康、生态环境、粮食、教育、政法、宣传、民政、建设、文化、旅游、交通运输等行业或者领域与食品安全紧密相关的工作,以及为食品安全提供支持的发展改革、科技、工信、财政、商务等领域工作。

五、构建与食品产业相适应的科学监管制度

在现代国家构建中,政府监管主要解决两大问题,一是信息不对称,二是市场稳定预期。前者关注市场交易行为合规,后者聚焦如何引导好消费者心理和感知,其本质都是处理好监管和产业关系。经过上百年发展,西方国家食品安全监管已进入监管科学(regulatory science)阶段,关注政策法规如何主动匹配技术进步。如上文所述,我国市场发育尚不健全,食品产业基础系统性依然薄弱,企业主体责任意识不强。相应地,政府监管部分脱胎于计划经济时代的行政命令,全能主义制度惯性容易带来静态的背书式审批、过度管控和运动式政治,从而扭曲正常市场竞争和价格信号。与此同时,社会力量仅仅被作为监管的延伸和补充,并未自主且专业地发挥共治作用。市场、监管、社会“三重失灵”(triple failures),成为我们分析食品安全问题成因的基本视角(薛澜、胡颖廉,2012)。

破解“三重失灵”的关键,是对监管和产业关系进行基础性重构。培育市场、监管市场和服务市场本质上是内在关联的,其逻辑主线便是尊重市场规律的科学监管。从政府对市场资源的直接配置和市场活动的过度干预,转变为提供制度环境和加强事中事后监管。通过“下猛药”和“重长效”并重,降低制度性交易成本,提升市场自我调节能力,从源头防范和化解重大风险。一方面,用“四个最严”震慑违法违规行为。当前我国食品安全领域还存在诸多顽疾,如农兽药残留超标、非法使用食品添加剂、保健食品虚假宣传、农村食品市场假冒伪劣等,严重侵害人民群众利益。仅2019年1月至5月,全国公安机关共侦破食品安全犯罪案件4500余起,其中捣毁黑工厂、黑作坊、黑窝点3800余个白阳、高蕾:《重拳出击!今年前5月全国共侦破食品安全犯罪案件4500余起》,中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2019-06/27/content_5403801.htm,2019-06-27。食品安全重在监管,习近平总书记在2017年初对食品安全工作作出重要指示,强调坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,增强食品安全监管统一性和专业性,切实提高食品安全监管水平和能力新华社:《习近平李克强对食品安全工作作出重要指示批示》,中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/content_5156119.htm,2017-01-03。“四个最严”的本质是提高监管震慑力和违法成本,以底线思维严防严管严控风险,才能净化市场环境,在全生命周期確保“舌尖上的安全”。

另一方面,围绕“放管服”实施产业嵌入型监管。然而,一味提高准入门槛不是最严,繁文缛节的日常监管也不是最严,流于形式的运动式整治更不是最严。我国食品领域消费结构多样,食材类型丰富,每天消耗食物约20亿公斤,这些现实国情决定了不能照搬西方国家以标准化为特征的“福特制”监管模式(Fordism regulation),而是要围绕“放管服”构建与食品产业相适应的产业嵌入型监管手段。简政放权和加强监管是有机统一的,只有放到位才能管到位,只有管得好才能放得开。例如食品安全法充分考虑到我国食品消费和产业结构的多样性,授权省级人大和政府对食品生产加工小作坊和食品摊贩的管理制定具体办法。又如2015年版食品安全法确立的保健食品注册、备案“双轨制”,正是看到了保健食品企业和产品的市场准入成本过高。值得注意的是,简政放权并非放任不管,而是在精细制度设计的基础上少设“路障”多设“路标”,通过监管工作的关口前移给市场主体提供稳定预期。在这一过程中,市场在资源配置中依然起决定性作用,监管部门根据市场状况设定精细化和可操作的规范。笔者曾实地考察过澳大利亚药物管理局(TGA)的补充药品(complementary medicine)监管制度,补充药品类似我国的保健食品,但被作为药品管理。与大部分国家对保健食品市场准入实施严格的注册制不同,澳大利亚补充药品看似实行宽松的备案制,实则有深厚的制度基础。监管部门在降低企业负担、鼓励产品创新的同时,助推产业整体素质提升。首先,丰富且低颗粒度的原辅料目录和功能目录,能够精细指导和服务于企业备案工作,同时也降低了欺诈和虚假宣传空间。其次,补充药品生产必须符合极为严格的药品生产质量管理规范(GMP)要求,目的是落实申办方和生产方共同责任以确保安全,提升产品高质量水平。此外,产品备案申报以各国药典、学术论文、临床试验数据等科学证据为基础,辅之以随机抽查和定向检查,对资料申报作假行为形成震慑。这一制度设计既简约,又科学,还有力,从而形成简政放权与加强监管的逻辑关联。

在此基础上加强监管,因此“双随机、一公开”、智慧监管、信用监管等新型监管机制的推广以及职业化检查员队伍建设,都是科学监管的题中之义。从这个意义上说,最严监管、依法监管、智慧监管、信用监管是有机统一的,尽管我们在不同层面和视角运用这些话语,但都致力于构建与食品产业相适应的科学监管制度,助推食品经济高质量发展和食品安全效能提升。然而随着经济发展和产业链日趋复杂,类似食品安全这样主体多元且知识、资源、风险高度分散的公共卫生事务,以监管为特征的单边行政已经不适应现实状况,由社会组织、消费者、社区参与的社会共治恰恰是一种有益协同(collaboration)(Varda,D. et.al,2012)。

六、迈向共享的食品安全社会共治

社会共治是“五位一体”总体布局中社会建设的重要内容,社会建设可以通俗地理解为建设社会。在乌尔里希·贝克等风险社会理论的倡导者看来,以大工业生产为标志的现代化进程打破了社会自然演进规律,加速了社会重组步伐,扭曲了资源配置,并不断制造出系统性、制度化的风险,食品安全便是其典型。社会建设在本质上是通过制度创新和科技创新等外部干预,解决经济社会发展“一条腿长、一条腿短”的结构性不匹配。社会建设的首要问题,是在目标和理念上明晰我们要建设什么样的社会。计划经济时代的国家社会高度一元化,具有强大和高效动员能力,但社会自主性不足。西方国家的社会看起来独立和强大,但容易带来失序和高昂成本。经历了长期市场经济和社会组织方式变化,我国社会的资源、人才、信息都高度繁荣且离散分布,社会网络也极为复杂,已经无法用传统方式加以控制。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出,人的现实本质是一切社会关系的总和。制度化的社会关系和社会制度,共同组成社会结构。社会结构带来不同社会成员角色的权力分布差异,进而决定了特定群体的需求、心态、行为和所面临的风险。于是收入的高低、职业的不同、家庭的结构、居住的社区、城乡的差异,这些都可能影响人们暴露在食品安全风险面前的实际危害程度。如果监管制度供给和基础设施投入无法有针对性地匹配这些结构性因素,单纯依靠事后的运动式整治,其效果可想而知。我们在现实中看到一些地方食品安全监管资源严重不足,一些居民的食品安全知识堪忧,农村食品安全基础相对薄弱,究其原因有技术性层面的,更有政策性的。当无数个体行为和社会关系组成了结构,结构又作为一种无形的力量反过来塑造人的特定行为。2019年初60周岁及以上人口占全国总人口比重为17.9%,同时“全面二孩”政策的推行,人口老龄化与“婴儿潮”趋势并存。随着人口结构的深刻变化,市场对特殊食品的数量、种类和品质提出更高要求,其审评水平和监管能力的挑战也更多。普通食品消费结构同样呈现两极化趋势,食品安全标准、认证认可、监督执法都面临全新课题。在城乡二元社会结构下,农村地区食品消费水平整体偏低,尤其是贫困人口的食品安全风险脆弱性较高,容易诱发企业机会主义行为(胡颖廉,2019b)。

理想的国家与社会关系并非此强彼弱的二元对立,而是“国家强大—社会美好”的良性结构。党的十九届四中全会提出了党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。2015年版食品安全法第三条将“社会共治”作为食品安全工作的原则之一。换言之,监管部门不可能也没必要包揽风险研判、信息发布、日常监管、行政处罚、应急响应的全链条工作。因此我们需要一个兼具活力和秩序的社会,亟需法治化、专业化、智能化的社会治理,这是真正内生、自发的力量,并已经在现实中得到证实。例如合理有序的媒体舆论监督可以提升地方政府食品安全公开透明度,不至于发生危害后被动应对;又如社会专业力量辅助食品安全工作,能够大大提高监管工作效率;还如食品领域行业协会在引导企业自律中发挥作用,等等。国家如何用巧妙的方式嵌入社会,信任社会,甄别社会,引导社会,共同建设美好和谐社会,这是共建共治共享的社会治理作为根本制度显著优势必须解决的重大理论和实践命题。在此以食品安全专业第三方为例,阐述社会共治的机理。在传统“命令+控制”型监管模式中,承担主体责任的企业与监管部门相对立,形成“猫捉老鼠”的关系。第三方则秉持“信任+协商”的新机制,其任务在于说服企业,守法是有必要的但成本也是不可避免的,如何用最低成本守法并提升产品质量安全水平是双方的共同目标。与此同时,由于编制、晋升等体制内资源硬性约束,监管行为不科学、不专业亦不灵活的状况在发展中国家普遍存在。政府的行为模式是“做所写”,第三方则是“做所需”,后者更具有灵活度吸引专业人才,通过市场机制培育专业能力,从而提升震慑力。归纳而言,第三方不应作为监管部门的延伸和补充,而是依靠自主性与监管对象构建起“信任—协商”关系,从而激发守法动力。第三方还应发挥其专业能力嵌入产业,对违法行为产生有效震慑。兼具自主性与专业能力的第三方,能够提升监管绩效。从伙计(clerk)向伙伴(partner)的转变,彰显了新时代监管现代化的重要内涵。

目标决定结构,结构塑造行为,这是食品安全治理现代化的学理逻辑,也是决策的现实依托。期待以此次疫情为契机,真正高度重视和深入思考包括食品安全在内的公共卫生和公共安全问题,将中国特色社会主义制度的显著优势转变为食品安全治理的具体效能。以此作为结语,希冀这一命题能够引起学界同仁的关注。

参考文献:

[1]陈晓华,2011:《完善农产品质量安全监管的思路和举措》,《行政管理改革》第6期。[Chen Xiaohua,2011,The Ideas and Measures for Improving the Quality and Safety Supervision of Agricultural Products,Administration Reform,6.]

[2]何曾科,2018:《国家治理现代化与近现代大国崛起研究引论》,《复旦政治学评论》第十九辑。[He Zengke,Modernization of State Governance System and the Rise of Great Power in the Modern History,Fudan Political Science Review,vol. 19.]

[3]胡颖廉,2014:《国家构建视野下的国家治理现代化》,《中国党政干部论坛》第6期。[Hu Yinglian,2014,The Modernization of National Governance from the Perspective of National Construction,Chinese Cadres Tribune,6.]

[4]胡颖廉,2018a:《剩余监管权的逻辑和困境--基于食品安全监管体制的分析》,《江海学刊》第2期。[Hu Yinglian,2018,Logic and Dilemma of Residual Regulation: Analysis of Food Safety Regulatory Regime in China,Jianghai Academic Journal,2.]

[5]胡颖廉,2018b:《以大监管护航大市场》,《人民日报》2018年5月25日,第05版。[Hu Yinglian,2018,Big Supervision for Big Market,People's Daily,May 25,p. 05.]

[6]胡穎廉,2019a:《为“舌尖上的安全”提供政治制度保障》,《中国食品报》2019年3月18日。[Hu Yinglian,2019,Providing a Political Institutional Guarantee for “Safety of Every Bite of Food”,China Food News,March 18.]

[7]胡颖廉,2019b:《新时代国家食品安全战略:起点、构想和任务》,《学术研究》第4期。[Hu Yinglian,2019,National Food Safety Strategy in the New Era: Starting Point, Conception and Task,Academic Research,4.]

[8]楼继伟,2014:《推进各级政府事权规范化法律化》,《人民日报》,2014年12月1日,第07版。[Lou Jiwei,2014,Promoting the Standardization and Legalization of Government Power at All Levels,People's Daily,December 1,p. 7.]

[9]李玉梅,2011:《今后一段时期抓好食品安全工作的着力点--国务院食品安全委员会办公室主任张勇答本报记者问》,《学习时报》,2011年6月20日,第01版。[Li Yumei,2011,The Focus of Food Safety Work from now on: Answers & Questions of Zhang Yong, Director of the Office of the Food Safety Commission of the state Council, from our Reporter,Study Times,June 20,p. 01.]

[10]【美】弗朗西斯·福山 著,毛俊杰 译:《政治秩序与政治衰败:从工业革命到民主全球化》,桂林:广西师范大学出版社2015年版,第31页。[Francis Fukuyama (Translated by Mao Junjie),2015,Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy,Guilin: Guangxi Normal University Press,p. 31.]

[11]习近平,2020:《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》,《求是》第4期。[Xi Jinping,2020,Speech at the Meeting of the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee to Study the Response to the Novel Coronavirus Pneumonia Epidemic,Seeking Truth,vol. 4.]

[12]薛澜、胡颖廉,2012:《“三重失灵”:监管政治学视阈中的"铬超标胶囊"》,《行政管理改革》第9期。[Xue Lan and Hu Yinglian,2012,“Triple Failure”: The “Chromium-Excessive-Capsules” from the Perspective of the Political Science of Regulation,Administration Reform,9.]

[13]王旭,2018:《<新食品安全法>的国家治理内在逻辑:社会共治》,《资源与生态学报(英文版)》第1期。[Wang Xu,2018,Governance Logic and Basic Systems of the New “Food Safety Law of the Peoples Republic of China”: a Focus on Social Co-Governance,Journal of Resources and Ecology (English edition),1.]

[14]张茅,2018:《着力推动市场监管改革创新》,《学习时报》2018年5月2日,第01版。[Zhang Mao,2018,Promoting Market Regulation Reform and Innovation,Study Times, p. 01.]

[15]Djankov,S. et.al,2003,The New Comparative Economics [J]. Journal of Comparative Economics, Vol. 31, pp.595-619.

[16]Varda, D. A., 2012,Systematic Review of Collaboration and Network Research in the Public Affairs Literature: Implications for Public Health Practice and Research. American Journal of Public Health, Volume 102, No. 3: 564-571.

Abstract: As challenges in food safety emerge in both developed and developing countries throughout the world today, the holistic perspective is introduced into food safety issues since they are a critical concern of public health as well as market mechanism. Based on the paradigm of state governance modernization, a framework is established in the study to analyze the food safety governance in China. Different from the industrialized countries like the United States and Great Britain, a unique path of regulatory state building in China leads to a combination of pre-market maturity and market failure in its food sector. The Communist Party of China, which occupies the center of governance system of the country, is a strong and autonomy actor in balancing policy values like public health, commercial interest and political pursuit. Government structure reform is needed to address the dilemma of residual regulation and fragmented regulation. In order to battle with linear regulation, industry embedded regulation and social governance are also introduced to promote high quality development and high performance in food safety. Food safety governance tells a ‘China Story of regulatory state building, which, in addition, reflects the significant advantages of the socialism with Chinese characteristics in the new era.

Key Words: State Governance Modernization, Food Safety, Market Regulation, New Era

責任编辑 邓悦