刘天华二胡曲的散句研究

2020-04-16张先永

张先永

(吉首大学音乐舞蹈学院,湖南省吉首市416000)

一、散句结构的乐段

在刘天华的音乐作品中,通常标注有乐曲的段落、表情和结构功能等信息。如《光明行》各段落依次标注为“[一]、[二]、[三]、[四]和[尾声]”。但在乐曲段落内部,作者采用了多句结构和散句结构两种形式。

(一)散句结构乐段的定义

根据《中国民族曲式》一书,“散句结构的乐段:是直接由乐逗组成的展开性段落或句读划分极不规律的段落。”“乐逗是乐句的组成部分,在不分乐句的乐段中,是乐段的直接组成部分。”[1](8)组成散句结构乐段的“乐逗”,是一个具有包容性的词汇,其长度可能为乐汇、乐节或乐句,用来称呼那些划分极不规律的片段无疑是恰当的。刘天华的10首二胡曲,依据乐段的类型划分,多句结构和散句结构的作品各5 首(见表1)。

表1:刘天华二胡曲的乐段类型

(二)句读的划分

刘天华的5 首散句形态二胡曲,乐段内部旋律延绵不断,断句比较困难。在前人的研究中,缺乏对句读划分的深入探讨。由于缺乏对句读划分的清晰认识,给演奏者的断句带来一定的困扰。

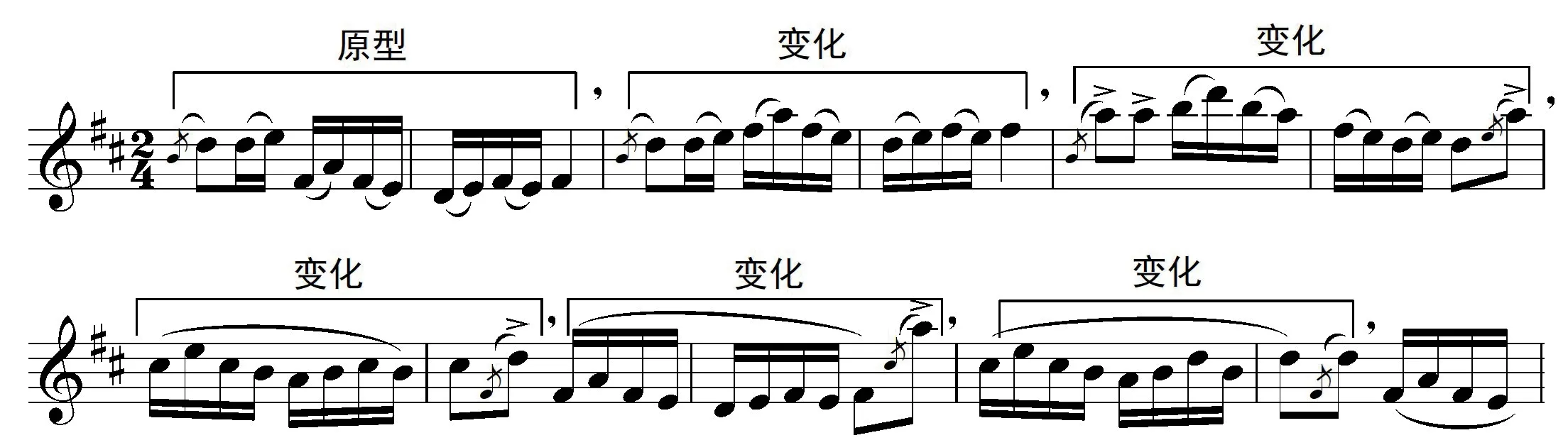

笔者认为,对刘天华散句二胡曲的句读划分,可以参考以下4 种标记:①休止符,如《病中吟》的第二段(见谱例1);②长时值音符,如《月夜》的第二段(见谱例2);③旋律的重复或变化重复,如《月夜》的第三段(见谱例3);④音区的对比,如《悲歌》第7-14 小节划分为低音区和中音区的两个乐逗(见谱例4)。

谱例1.《病中吟》第二段中的乐逗划分

谱例2.《月夜》第二段中的乐逗划分

谱例3.《月夜》第三段中的乐逗划分

谱例4.《悲歌》第7—14 小节的乐逗划分

(三)散句的组合形态

刘天华的5 首散句二胡曲,乐段内部的乐逗组合有两种,即短短长组合和大体等长组合。乐逗的组合方式与乐曲的表现情绪紧密相关。

1.短短长组合

这种组合由若干个短的乐逗和一个长的乐逗组成,使用在《病中吟》全曲和《独弦操》的第二乐段(16—32 小节)。以《病中吟》的第一乐段为例(见谱例5),第1 至8 小节由4 短1 长的5 个乐逗构成,第8小节至16小节,也是由4短1长的5个乐逗构成。从乐曲的表现情绪来看,其中短的乐逗表现了作者内心的苦闷、挣扎和对现实生活的不满,随后长的乐逗是作者对现状的长叹!

2.大体等长组合

这种组合中每个乐逗的篇幅大体等长,使用在《月夜》和《良宵》中,表现了作者悠闲、愉快的心情。以《月夜》的1—14 小节为例(见谱例6),谱例中每个乐逗的篇幅大致相当。

二、散句的统一方式

对于《病中吟》等5 首散句二胡曲,为了使乐曲自然流畅,浑然一体。刘天华在旋律上采用了顶真与核心音调的贯穿。同时,为了使乐曲完整统一,他采用了合尾手法与三部性结构。

(一)顶真

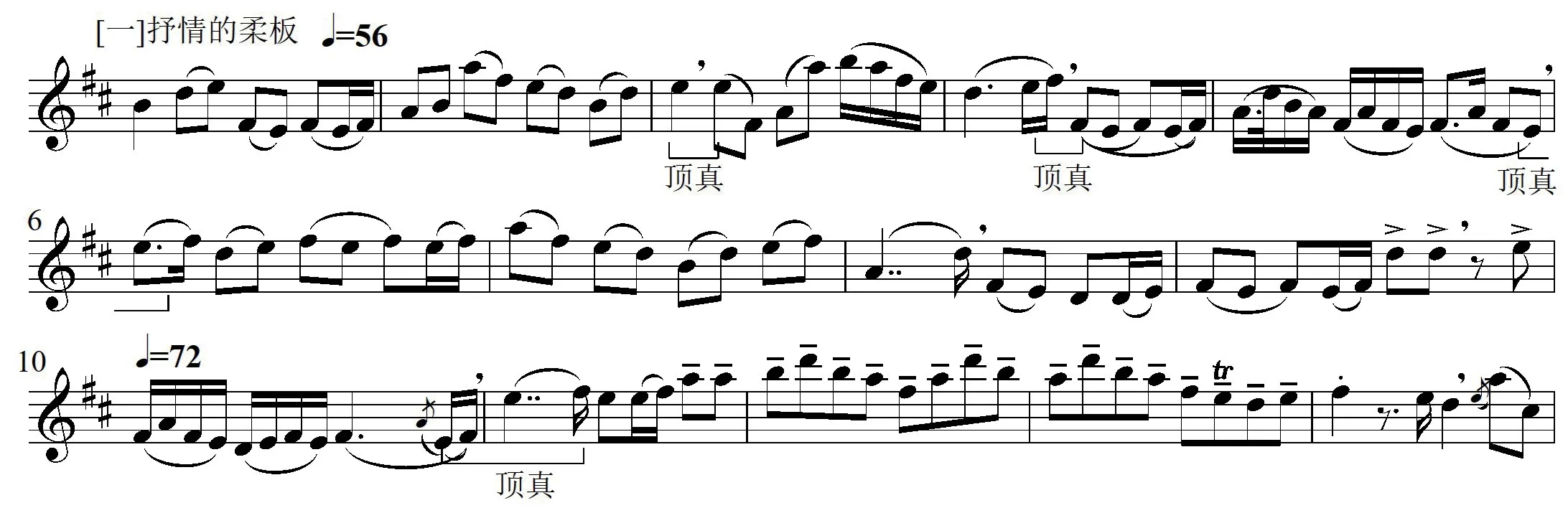

顶真是指乐句(或乐逗)之间前句尾与后句首使用相同的音,也称为“承递”或“鱼咬尾”。顶真

谱例5.《病中吟》第一乐段的乐逗组合

谱例6.

谱例7.手法运用在作品《病中吟》和《月夜》之中。例如《病中吟》的第一乐段,乐逗之间大多以顶真衔接(见谱例7);在《月夜》的第1—14 小节,乐逗之间同样以顶真衔接为主(见谱例8)。

(二)核心音调

核心音调犹如一种“标记”,将段落内部的旋律有机地串联在一起,加强了各乐逗之间的联系。《月夜》的核心音调在第1、4、6、9 小节出现(见谱例9),随后以原型或加花的方式穿插于乐曲之中。《良宵》的核心音调是一个 “mireldo rel”的进行,以第二乐段为例,核心音调穿插于旋律之中(见谱例10)。

(三)合尾

合尾是指乐曲不同的段落,使用大致相同的结尾。合尾的运用,使得各段落之间联系紧密,从而成为统一全曲的一种手段。以《良宵》分例,乐曲分为四个乐段,每段采用了大体相同的结尾,因而结构上为合尾式四段体(见例11)。此外,采用合尾手法的还有作品《月夜》。

(四)三部性布局

三部性原则是保证乐曲统一的一种有效手段,是西方音乐中常用的一种结构布局。刘天华在《病

谱例8.

谱例9.

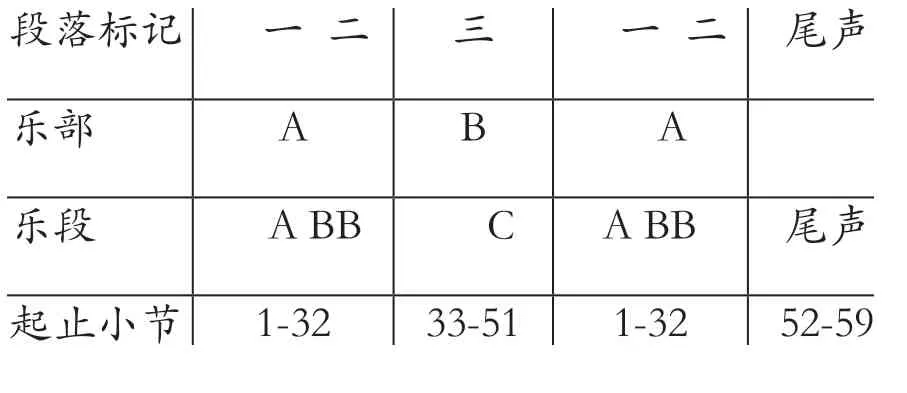

谱例10.中吟》和《独弦操》中借鉴了三部性布局,结构上分别称为三段曲式和三部曲式。例如《独弦操》的结构如下:

三、散句的渊源

段落标记一二三一二 尾声乐部A B A乐段 A BB C A BB尾声起止小节1-32 33-51 1-32 52-59

刘天华二胡曲的散句形态,可以在我国的传统音乐中找到来源。同时,人们对散句音乐的欣赏,与书法、绘画的审美存在相通之处。

(一)来源于传统器乐

“中国古代文人操琴,不是演奏给别人听,而是一种自我修养的方式。这样的音乐,……缺少鲜明的段落结构划分,就连音乐句子的结构也呈‘散文’似的弥漫式陈述”,[2](54)如古琴曲《广陵散》、《酒狂》和《潇湘水云》等。刘天华是江苏江阴人,从小深受江南器乐的影响。据刘天华的学生萧伯青回忆,刘天华给学生传授的江南丝竹乐曲有《云庆》、《欢乐歌》、《老六板》、《花六板》等。[3](111)笔者认为,古琴曲和江南丝竹的散句形态,是刘天华创作中散句的直接来源。相对于古琴曲来说,刘天华的散句形态作品注重与听众交流,因而更加流畅和通俗易懂。

(二)受到曲艺音乐的影响

二胡作为一件为戏曲、说唱伴奏的乐器,与我国的曲艺有着天然的联系。刘天华创作二胡曲时,从曲艺中吸收营养,是自然而然的事。对于刘天华二胡曲的散句形态,杨儒怀认为受到戏曲的影响:将主腔与过门的旋律合并在一起,就会使得旋律延绵不断。[4](8)如果将戏曲的旋律发展思维用于器乐创作,就会使得旋律呈现弥漫式的延展。

(三)与诗歌的散文化相关

纵观我国诗歌的发展历程,是一个逐步散文化的过程。早期的《诗经》为四言,汉《乐府》为五言,唐诗则发展到了七言。八言可以拆分为两个四言,所以七言之后没有八言诗歌。因此,唐诗以后,诗歌开始朝着散文化的方向发展,即以宋词、元曲为代表的长短句。至“五四”时期,则兴起了散文诗。散文诗以其长短错落的句式,富于节奏感和音韵美而受到人们的喜爱,成为我国当今诗歌的主流。在古代,“诗”与“歌”联系紧密,大多数诗歌是可“唱”的。由此可见,宋词、元曲的旋律,大多是非方整的。这种非方整的旋律,是我国音乐的一种重要形式,符合人们的审美。

(四)与书法、绘画的审美相通

中国人对线条艺术的审美,不仅体现在旋律,还体现在书法、绘画等方面。与其他国家的语言相比,中文不仅是一种交流的语言,其书写还成为一种书法艺术,例如草书给人以飘逸、挥洒自如的线条美。同时,中国绘画中的工笔和泼墨,也给人以线条的美感。工笔以细腻的线条勾勒出实物的神态,泼墨对实物的写意则“笔势豪放,墨如泼出”。草书的挥洒自如,工笔的细腻线条,泼墨“得其神而忘其形”的豪放,与散句旋律的自由延展,在审美上都给人以洒脱、无拘无束之感。

结语

对于中西方传统音乐气质上的不同,沈知白将其比喻为“打太极拳”和“做广播体操”。散句旋律犹如“打太极拳”,给人以延绵不断、行云流水、浑然天成之美,而西方音乐中2 小节的乐节,4 小节的乐句和8 小节的乐段,则给人“做广播体操”的印象。

当代的音乐创作中,我们很难见到刘天华式优美流畅的散句音乐作品。究其原因,一方面与我们对传统音乐的忽视,导致传统音乐语言的缺失有关;另一方面,与我国采用西方的作曲教学方式和受西方音乐的影响有关。刘天华《病中吟》等5 首二胡曲的散句形态,是对传统音乐陈述方式的继承,与诗歌散文化的审美趋势相关,与草书、绘画等线条艺术的审美相通。这种散文式的旋律,成为刘天华二胡作品的重要特点。

刘天华遵循人们线条式的审美习惯,采用散文式的音乐语言进行创作,使得他的二胡作品具有民族神韵,深入人心,独具一格。他的创作经验,对当前的音乐创作仍然具有启发和借鉴价值。