存故纳新续生机

——雄安新区北张村南乐会调查研究

2020-04-16张曰

张 曰

(中国艺术研究院,北京,100027)

传承,是多种传统技艺所面临的的共同问题。传承过程中,随着社会环境、文化导向等因素的变化,新旧交替的不仅是技艺的承载者,传统技艺也时常发生演化、交融甚至转型。民间笙管乐社中,南乐会与音乐会之间即有密切的演化关系。雄安新区北张村南乐会是从音乐会转型为南乐会的会社。该乐社既保留了音乐会的传统,又具有南乐会的特征,并在传承过程中随时代变迁而与时俱进。2017 年12 月,在社会各界协力完成了雄安新区非遗项目前期普查工作之后,京津冀学者联合考察团队①来到北张村,实地考察了北张村南乐会的历史、演奏、韵唱,采录了乐器、乐师、乐会以及乐曲等信息。

一、“七王八刘”北张村

北张村位于容城县西部的南张镇,占地面积约9 平方公里,是该县面积最大、人口较多的行政村之一。民国时期,河北省容城县以“里”为单位,北张村隶属县西南由十五个村落组成的进德里,距县城约十四里路。②中华人民共和国成立后,北张村划归容城县南张镇,与段庄村、南张村、李茂村、苏里庄村为邻。1999 年北张村全村人口5917 人。③近二十年来,北张村人口增长近2000 人,至2017 年末约有7850 人。

早在明代之前,今南张镇西南地区即有张姓两兄弟在此安家,经年形成庞大的张氏家族,俗称“坐地张”,是故得名张村。后来,张姓兄弟中有一人携家眷迁至村南1 公里处定居,由此原张村改名北张村(见图1)。④明代洪武至永乐年间,朱元璋为复兴农业生产、均衡各地人口,施行移民政策。山西刘、王、李三家迁往北张村,其中李家男主人途中去世。为平衡家族关系,刘、王两家约定,子女婚后,生育一个男孩随父姓,若有两个男孩则一个姓刘、一个姓王,于是便有了后世“王、刘不结亲”的村规。此后,陆续又有李、王、刘等姓氏的村民迁入北张村,村里逐渐形成“七王八刘”之说,意指北张村王姓之人来自七户非同宗的王氏,而刘姓则有八户同姓宗祖。大抵,这七、八之数在于形容王、刘两姓村民的来源之多,并非确数。尽管如此,“王、刘不结亲”这一村规一直延用至今。

图1.北张村地理位置图⑤

当今,北张村男性村民的姓氏约有六十个,而坐地成村的张姓人口比重则早已被一次次的人口迁入冲淡。后来居上者,是李氏家族。目前北张村约近半数村民姓李,且李氏一族有族谱相传,曾建家庙。遗憾的是,20 世纪60-70 年代,李氏家庙大都被拆,仅有少量族谱保存了下来。村中在世的李氏族人长幼相距十代之多,长者第17 代传人已岁在耄寿,幼童多属第27 代。作为当地实至名归的大姓家族,南乐会中自然也少不了“李家军”。例如敲板(小镲)的李小乱(1958 年生)是家族第21 代人,李小军是第18 代等。

二、从“音乐”到“南乐”——北张村乐社的演化历史

20 世纪70 年代,南乐会第二代头管李同林曾同徒弟李小生(1950-)等乐手讲述乐社历史。相传北张村南乐会前身为音乐会,老音乐会师承于两名来自宫廷的太监(当地称之为“老公”),具体时间不详。两“老公”因演奏失误而仓皇出逃,一路讨饭至此,为求生路遂将音乐(yào)教给村民。北张村音乐会主要乐器有笙、管、大膜笛、箫等,可能为E 调,所奏乐曲不详。尽管当地村民未曾亲见宫廷音乐,但因于师承关系,多认为老音乐会的乐制当与宫廷乐制相仿。

清光绪年间,容城、徐水一代的音乐会在河北境内已有一定影响力。或因于此,邢台南宫县吹歌艺人王云腾、王文云兄弟云游至此。王云腾熟练掌握多种乐器的演奏技法,至今仍被当地村民誉为“民间艺术大师”。交流过程中,他将二胡、唢呐、海锥、大管等多种乐器演奏技法及传统乐曲依次传于徐水县大王店镇智武营村、安肃镇迁民庄村、遂城镇大次良村以及容城县南张镇北张村等四村乐手。按学艺的顺序,王云腾打算在“大徒弟”智武营村安度余生。然始料未及,一次病中,智武营乐手弃师不顾。无奈之下,王云腾托人捎信给大次良村音乐会。大次良乐手闻讯即前往智武营村接管师父并悉心侍疾。康复后,王腾云心生感激,将毕生绝技传授给了大次良乐社。

图2.标有“容城县北张村南乐会”、“光绪乙未年制”、寿字纹图样的会棚四边(张曰 摄)

在王云腾传艺的影响下,至晚在光绪乙未年(1889 年)间,北张村音乐会即已更名南乐(yào)会,有光绪年间的会棚边幅为证。之所以更名为“南乐”,是因为这音乐从“南方”传来。所谓“南方”,指的是王云腾的故里河北邢台。邢台位于保定以南的冀南地区,王云腾带来的邢台南宫吹歌相应被称为“南乐”,其人则被历代弟子奉为南乐会老祖。

北张村南乐会的乐器、家具中,老乐棚、老会旗、海锥、云锣、条几等见证了会社的历史。乐棚通常在出会的时候使用,用竹竿撑棚,乐人们在哪演奏时间较长就在哪搭棚。如果到场的乐社成员较多,则串街时也可安排会员打着棚,乐手在棚下边走边奏。四条会棚边幅为藏蓝色底布衬米黄色字,两长两短(见图2)。两组长幅以圆寿和长寿两种字纹相间装饰。两组短幅分别上书:“容城县 北张村 南乐会”,“光(寿)绪 乙(寿)未 年(寿)制”,后者两字之间以圆形寿字纹相隔。由老会旗可知,北张村南乐会至少有128 年的可考历史。二十世纪初,老乐棚年久破损。2005 年,乐社香头李吉有按原比例复制了新棚。新乐棚改用铁杆支撑,铁杆底部带有铁叉,更便于在地面固定。

南乐会现存三面老会旗。其中两面三角形大会旗为黄底黑字,上书“南乐娱乐会”,旗边题字“河北省容城县第二区北张村”,落款“公元一九五О年三月置”。

从“南乐娱乐会”这个名字可以看出,建国以来,北张村南乐会的组建不以信仰为支撑,不以盈利为目的,娱乐是其主要功能之一。小会旗为方形,制作于“公元一九五0 年三月”,上书“河北省容城县北张村”“南乐会”。

图3.北张村南乐会的会旗 (张曰 制图)

从制作会旗一事可见,建国之初,南乐会曾一度兴盛。当今所用会旗中,还有两面三角形小会旗,上书“容城县北张村”“南乐会”。(见图3)

相传在成立南乐会之际,乐队中就有了海锥。海锥由龙头碗与芯子组成(见图4)。龙头碗以龙头造型,顶端的“龙须”饰以红色绒球,侧面开有音窗用来扩音。芯子是海锥的发音部件,由两层响铜焊制而成。内层(厚约0.1mm)铜板较外层(厚约0.2mm)薄,内外两层均有一定弧度,直径由细而粗。内层铜管呈锥形,外表螺旋缠绕着铜丝,在距底端约5cm 处与外层铜管通过焊接贴在一起。海锥芯如唢呐杆一般可以独自发音,通过口唇控制气息带动内层铜管振动发音并控制音高。北张村南乐会海锥的常用技巧有马鸣音,即模仿马叫。南乐会当今所用海锥“一老一少”,老海锥为前辈所传,芯子曾经损坏,后由管子乐手李建宅(1980-)重新制作,新海锥做于2017 年。

据北张村南乐会乐手讲述,本村音乐会更名“南乐会”比该地区大多数音乐会转为南乐会的时间要早。相传清光绪前后,容城、徐水等地有相当数量的音乐会改制为南乐会。音乐会与南乐会通常都以村为单位自发组织,主要参与庙会祭祀及丧葬仪式等传统礼俗。现将两类乐社的主要区别及北张村南乐会的相关情况列举如下:

1.调高:音乐会常用E 调或F 调,领奏乐器为小管;而南乐会通常用A 调、#G 调或G 调,大管领奏。

北张村音乐会可能用E 调。转为南乐会后,前三代均为#G 调,后与迁民庄南乐会协商,通过调整乐器部件(例如管子芯子长度、笙簧朱点大小、笙苗音窗高度等),在第四代(约1996-1998 年间)先后(迁民庄在先)改为了G 调。这既便于与唢呐、电子琴等乐器配合,也方便了两乐社合奏。

2.乐器:音乐会旋律性乐器多以笙、管、笛为主,通常不得随意添减其他种类的乐器;南乐会则可在此基础上加入唢呐、海锥、二胡等多种乐器,乐队编制相对宽松。

北张村南乐会坐奏时,通常头管为首,与副管对坐。其他乐器无固定位置,但笙需在唢呐与管子之间,以便两乐器随时听辨音高。

3.乐谱:音乐会通常用工尺谱记谱,有用毛笔誊写的会属工尺谱本传世;南乐会大都在早期沿袭了音乐会韵唱工尺谱的传统,但发展过程中逐渐接受简谱,或可见乐手个人抄记的乐谱,但多非会社共有财产。

北张村南乐会现有乐谱两份,均为近年来乐手自发记谱。一份用工尺谱为【小儿凡】【红似血】【打花鼓】【小北门】【晴天歌】【打枣】《拥军花鼓歌》《学习雷锋》【小尺不断】【送情郎】《渴望》《三大纪律八项注意》【锯大缸】等乐曲记谱,也有简谱抄录的《霍元甲主题歌》。一份是管子乐手王增田于2017 年6 月6日整理的《北张村南乐会老曲谱本》,用工尺谱记写着【小二番】【青天歌】【红似血】【小扯不断】《放风筝》【大清河】【小北门】【大扯不断】【集贤宾】【茉莉花】【对嘴】【小八钢】【话言(化缘)】【放驴】等十四首乐曲。

4.乐曲:音乐会所奏乐曲多为数代相传的传统曲牌,无论曲体还是曲目通常不允许随意改动、添减;南乐会在演奏传统曲目的基础上,可与时俱进地加入时兴新曲,例如吹歌或咔戏,乐曲旋律可即兴加花变奏。

北张村南乐会所奏乐曲有新、老之别。老曲子主要指传统曲牌,新曲子多指随时代变化而新添的曲目,例如《毛主席光辉》《军民大生产》《八月桂花遍地开》《喜洋洋》《地道战》《歌唱祖国》《走进新时代》《冰糖葫芦》《好汉歌》等。老曲子都能用D、G、C 三个调演奏,而新曲通常用C 或G 调。可见转调应是南乐会老一辈乐手的必备技巧之一。

5.演奏:音乐会演奏姿势及表情以庄严肃穆为要旨,奏乐时通常不得摇头晃身、左顾右盼,所用技巧以吐音为主;南乐会的表演则较为灵活生动,所用技巧相对丰富,不同乐器有不同的声部分工,例如吹奏类乐器有吐音、打音、花舌等演奏技巧,唢呐、管子通常为主奏,笙、笛等多为伴奏。

北张村南乐会在演奏老曲牌时,每换曲目,需先奏“导引子”,即由头管与笙搭调调音,引其它乐器入调。导引子无固定乐谱,长短自由,但多用旋律骨干音,结束音需能引到乐曲第一句。引入正曲后,各类旋律乐器齐奏主旋,海锥往往在高潮处加入马鸣音。

6.运转模式:音乐会通常为非盈利性组织,靠村民捐助维持;南乐会则有部分向营利化转型,通过参加民俗仪式可获取一定报酬。

北张村南乐会仍是公益类会社,主要依靠村民捐助维持运转。

7.活动场所:冀中地区大多数音乐会有专门的活动场所,通常称之为官房子;而南乐会有专门场所的则较少。

北张村南乐会是有会房子的少数南乐会之一,这应与其前身为音乐会有关。目前,可考的南乐会会房旧址位于现址对面(见图5)。旧址土地所有权归村委,西头矗立着五龙圣母娘娘庙,东边曾是南乐会会房。李老瑞(现唢呐乐手李小生的大伯)担任会长时,曾住在会房里看守乐器等财物。尽管南乐会会房曾紧邻庙宇,但据乐手反映,南乐会不具有宗教性质,也不曾悬挂神像或供奉神灵。

20 世纪60 年代生产队时期,老会房被拆。在此后的30 余年间,南乐会先后迁址四次。先是迁到村北头的村委会,后又搬到五队土房。如此在公家地界维持了几年后,再次转移至村民“老刺猬”家中。后来村里在现址盖了两间土房,南乐会的活动场所总算稳定了下来。

为使南乐会能有一个宽敞稳定的活动场所,1997 年唢呐乐手李小生一方面前往村委会协商盖会房,另一方面四处奔走争取南乐会老前辈的支持。南乐会是全村公享的传统文化遗产,会房子也是村里的公共娱乐场所,因此南乐会各类活动通常能得到村民的支持。最终,各方一致支持拆旧房盖新房。盖房所用砖瓦多数由村委会提供,少数由村民捐赠。沙子、水泥则由李小生带领乐手“化缘”而得。

图5.南乐会会房子旧址(张曰 摄)

物料俱备,只欠瓦匠。为了请瓦匠,村委上报林业局,最终通过伐卖马路两边的树木筹备了瓦匠工费。盖会房过程中,村民们也主动出工出力。几个月内,在全村上下的共同努力下,宽敞明亮的会房子终于落成。

图6.南乐会会房内南墙黑板上的简谱(张曰 摄)

图7.1997 年南乐会新盖的会房延用至今(张曰 摄)

图8.南乐会会房内西墙上贴着工尺谱记写的“老曲子”【对嘴】以及歌曲《枉凝眉》《草原之夜》等曲谱(张曰 摄)

会房内,墙上、黑板上随处可见工尺谱(见图6,南乐会会房内南墙黑板上用简谱写着《骑兵进行曲》唢呐、管子两声部乐谱。)及往年村民筹款资助南乐会(见图7)等各类信息。历时一百五十余年,从音乐会到南乐会,谱写着新曲旧调的乐谱(见图8,南乐会会房内西墙上贴着工尺谱记写的“老曲子”【对嘴】以及歌曲《枉凝眉》《草原之夜》等曲谱)承载的是南乐会的历史与当今,资助名单上记录的是村民们对南乐会的支持与期望。

这栋数十平米的会房子,虽然年轻却是历史的产物,是数代音乐人、南乐人以及北张村村民共同守望的精神家园与文化田园。

三、民俗节庆会南乐,出入奏止见规矩

相传北张村曾有三十多座庙,村里凡拐弯的地方就有庙。当今,全村仅余三座庙,村北刘爷庙、村西西山奶奶庙以及药王庙(供奉刘守真君)。此外村委会对面还有一座三圣殿,供奉观音菩萨、释迦牟尼、弥勒佛三位神灵。北张村每年举办三次庙会,分别是正月十九西山奶奶庙庙会、农历三月初十刘爷庙庙会以及九月二十八的大寺庙会。三次庙会中,商品交流是主要内容之一,大队(村委会)门口的街道往往就是热闹的集市。

大寺原在村西北,三层殿内曾有僧侣在此修行,寺旁筑有戏台。但早在二十世纪五十年代,大寺就已被拆除。尽管寺庙、戏台均已不在,但大寺庙会仍延续着搭台唱戏的传统,戏台设在村委会,是村里唯一有戏曲表演的庙会。同时,由于庙会时间非农忙时节,大寺庙会也是本村规模最大的庙会。南乐会在20 世纪90 年代曾闹过庙会,但乐社以娱乐为目的组建,没有共同的宗教信仰,因此参与庙会多属于集体义务出会。

南乐会参与的民俗活动大多不与宗教信仰相关,这些活动主要由香头组织安排。香头,即南乐会当今所称之“会头”。香头不一定会奏乐器,但需有时间为会里大小事宜奔走,懂得仪式规矩,有威望有号召力,并有一定经济基础,以便于组织协调南乐会各项事宜。

例如出会期间,一切行动都由香头安排,包括找人写拜帖,迎来送往,安排座次,联系出行车马,筹措经费,行进中指挥南乐会的前进后退、奏乐停止,协调会与会之间的关系等。因此香头的综合能力关系到会社的整体状况,如遇组织能力强的人担任香头,乐社往往会红火些。此外,香头还是掌锣。在各类音乐会社中,锣时常具有起奏信号的意义。奏乐将始,香头一声锣响,南乐会就开始吹奏。

早年间,香头通常由会员自愿出任。但会社事务繁杂,常言道“宁官千军,不管一会”。如果某任会长不想续任,需通过大队组织换人。自2015 年始,北张村南乐会香头改称会长,由村民共同选举产生。现任香头魏和群,是2016 年由村委会指派委任的。可见当今的北张村南乐会并非单纯的村民娱乐团体,而是有村委支持、“官方在场”的传统民间会社。1949 年以来,南乐会历任香头有以下十余位:

李兵儿(1952 ~1969),刘海泉(1969 ~1973),李路儿(1973 ~1975),李治清(1975 ~1979),李志超(1979 ~1983),王华子(1983 ~1986),李老栓和李小三(1986~1991),李小生(1991~1999),李大锁(1999 ~2001),李吉有(2001 ~2012),李黑眼(2012 ~2013),李广路(2013 ~2014),李小生(2014 ~2016),魏和群(2016 ~至今)。

北张村南乐会主要在春节期间组织出会。相传该地区原有一百多道会,每年正月十七之前街上挂满灯笼,节日气氛浓厚。年三十晚夜暮降临后,南乐会中的鼓、铙、镲、小镲等打击乐器便开始踩街(即绕村奏乐)。其中板鼓具有指挥作用,踩街往往以板鼓敲击X X X X X | 0 X X |等节奏作为“引子”。南乐会曾口传一套踩街鼓谱,但当今仅少数乐手能够完整韵唱。据王路增、刘广忠、李小生、刘忠响、刘长林、王贺奇等乐手共同回忆及表演,踩街鼓谱片段节奏型大致如下(图9)。

从以上三个踩街节奏片段在踩街过程中均可反复数次,其中第1 种较为常用。从声部编配来看,板鼓在打击乐中始终敲节奏骨干音;铙往往用在强音处;大镲则与铙呼应,落在弱音位置,在此基础上节奏相对灵活;小镲在乐队中始终击打基本节奏,有提示速度、调控节奏的作用。因此小镲在南乐会中被称为“板”,而打击乐编配则有“死铙活镲”之说。

大年初一香头敲锣集合众人,初二南乐会开始出会。正月初四至正月十七之间,初三、初五、初七等单数的日子为破日,不能出会,行话称为“不动会”;初二、初四、初六、初八等双数日子喜庆安全,则可以出会。每次出会由香头领队并带着拜帖(见图10)。两村会社相遇后,两位香头行礼互拜,交换拜帖。数年来,北张村南乐会主要与祖师王云腾所教的另外三个乐社往来。久而久之,乐社之间情谊深厚。20 世纪60 年代,徐水县的迁民庄南乐会与北张村南乐会按学艺先后为序,结拜为兄弟会社。

图9.北张村南乐会踩街鼓点示例,张曰记谱

图10.南乐会的各种拜帖、谢帖(张曰 摄)

20 世纪50-60 年代始,由于北张村吹打班人数较少,阵仗较弱,逢白事主家即邀请南乐会前来奏乐。参加白事对于乐手人数没有特别的要求,但乐曲需应景吹奏老曲子,不能吹奏欢快喜庆的乐曲,例如《喜洋洋》《好日子》《掀起你的盖头来》《大花轿》等。近年来,《父亲》与《母亲》两首乐曲分别专为男、女逝者吹奏,渐有专曲专用的意义。报酬方面,早年间南乐会上白事通常主家管一顿饭,给两盒烟。两盒烟共四十颗(根),二三十个人分,老师傅分两颗,小学员一颗。九十年代,逢丧事每人能得一两元钱。当今,北张村本村居民遇白事请南乐会费用随意,可以给一条烟,外村请南乐会上事则按天计工,每人一个工一百多元,通常在仪式第二、第三天去。

葬礼仪式大多为期三天,家庭条件好的人家则五天或七天,家庭条件较差或年轻人去世则两天。三天的仪式又分为“大三天”“小三天”,前者从第一天中午12点之前算起,后者从12点之后算起。第一天,主家给亲友报丧,本村街坊四邻都可以来陪陵吊唁。早年间,第一天晚上需到土地庙报庙,将一张红纸粘到庙墙上。但数年前报庙这一仪式已不再延用。第二天上午,陪陵吊唁,通常不用乐社。下午4 点多,启用吹打班奏乐。随后是开陵仪式,即挂鞭后孝子贤孙给老人磕头。日落后,主家就可以到离家比较近的路口烧车马。烧车马归来,举行辞( 当地读si)陵仪式,吹打班奏乐,陪陵的晚辈烧纸磕头。仪式结束后留人守灵,保证香、灯不灭。第三天南乐会、高跷会、狮子会、武术会、五虎会等各种花会到场,香头代表会社到陵前参灵(即鞠躬烧纸)。随后各会社依次在灵前表演,互不影响。例如南乐会演奏时,五虎会到场,南乐会即停奏,待五虎会演完之后再接着奏乐,或由其他会社接着表演。当地村民认为会社之间轮流表演虽不如同时表演热闹,但如此礼让有序更为妥当,久而久之逐渐成为默认的规矩。午饭后过,12 点起灵出殡。会社随着送葬队伍走,5 或者7 位亲朋好友可以沿途摆设路祭,即在地砖上摆放些水果(寄愿去世的人不空着肚子走),送葬队伍到时给鬼仙磕头。出殡后,葬礼结束。

20 世纪50-60 年代,南乐会不允许本会乐手参加吹打班,也不以会社名义参加红事,凡上事总是“一出去就是一道会”。后来村里的吹打班解散,部分吹鼓手进入南乐会。一方面受新进人员的影响,另一方面因村里民俗事宜所需,南乐会曾参加婚礼仪式、祝寿迎宾等仪式活动,即以南乐会之名行吹打班之事。婚礼仪式中,南乐会主要演奏【金鼓曲】等名称吉祥的曲目,不能奏【哭皇天】【大乐】等名字不吉利或比较悲伤的乐曲。乐器通常用唢呐、笙、笛子、二胡、两面鼓、镲,几乎不用大管、云锣。乐人取双数,最少四人,行话称“四梁四柱”,即一支唢呐、一个板、两面鼓。其中两面对子鼓为红事必用,直径约60cm,高约15-20cm。婚庆仪式流程如下:

清晨,乐手们先到新郎家吃面,在新郎上车前奏乐。迎亲途中,南乐会暂不奏乐。抵达新娘所在村庄才开始演奏,到新娘家后,暂止。移步至新娘所在的房间,南乐会又开始奏乐,俗称“响响屋子”。随后乐手们吹打着走到室外,直到将迎亲车队送出村子。回程途中依然不奏乐。到新郎所在村落后,一进村就边走边奏。至拜天地结束,奏乐方止。仪式后,乐手们吃过饭领了工钱即可收工。

20 世纪90 年代以来,北张村逐渐兴起了专事红白喜事的西洋管乐队。因此南乐会渐渐退出了婚礼仪式。

四、与时俱进继代传,南乐文化进校园

头管,是南乐会的领奏,也是南乐会更新继代的标志。头管乐手需技巧娴熟,具有较强的音乐控制力。根据演奏水平,头管往往自然产生。截至目前为止,以头管乐手为标志,北张村南乐会共有四代传人。

第一代南乐会始于光绪乙未年(1889 年),头管李老治(1877年-?年)是老祖王云腾的亲传弟子。李老治十二岁开始学艺,传号“鸟音之王”、“盖京南”,可见其技艺之精湛,同时推测南乐会管子演奏或可模仿鸟鸣。这一代北张村南乐会共有50 余人,其中管子12-13 支,每逢出会即搭起会棚。该时期南乐会所奏乐曲已加入咔戏,吹戏所用乐队仿照戏曲乐队编配,武场用底鼓,小锣,大锣,小镲,文场用笙、板胡、二胡、膜笛、龙头(即低音胡,俗称大瓮子)。唢呐、管子只吹奏传统乐曲,咔戏暂不用。

第二代头管李同林生于20世纪初,师从李老治,主要在20 世纪40-50 年代担任头管。这一代南乐会人数略有减少,会员有30余人,其中管子乐手9-10名。60 年代,南乐会有近40 人,所奏乐曲加入了梆子腔。曾演奏的梆子戏有《金牌调银牌宣》《大登殿》《百宝箱》《三上轿》《杜十娘》《百花盛开》《春满园》《宝莲灯》《穆桂英》选段、京剧样板戏《红灯记》选段、《听罢奶奶说红灯》《我家的表叔数不清》等。该时期南乐会曾经有工尺谱本记谱,但现已失传。

第三代头管王吉忠(1917 ~2010),村民都亲切地呼其小名“王华子”。按师承关系,王华子与李同林均师从李老治,当属一代。但李同林年龄更大且比王华子担任头管的时间早,故将二人分属两代。20 世纪60 年代初,李同林年事已高,王华子开始断断续续地地接任头管。该时期南乐会约40 人左右,其中管子乐手约有七八名。60 年代中期到80年代,革命歌曲取代了传统曲目及戏曲的主导地位,主要演奏的乐曲有《没有共产党就没有新中国》《大海航行靠舵手》《老两口学毛选》《社会主义好》《东方红》《三大纪律八项注意》《日落西山》《打靶归来》《学习雷锋好榜样》《毛主席语录歌》等。此间生产队时期,到南乐会集体习乐一早晨计两工分,两个半天各计四分,一天十分满勤。如遇出会,同样记十分。每当容城县、公社或村里组织宣讲文件,开会之前,需请南乐会先吹奏几首革命歌曲以鼓舞精神,然后再宣读文件。文件宣读完毕,会议结束之前,南乐会再次奏乐。此外,南乐会还参加了春节期间花会调演及1973 年保定市在满城县举办的“庆祝毛主席海河题词十周年”汇演等社会节庆活动。该时期南乐会演奏革命歌曲所用乐器与吹奏传统曲目的配置基本一致,旋律性乐器有管子、唢呐、笙、海锥、二胡、瓮子(即低音胡)、笛子等。打击乐器配铙、镲、小镲各一副,鼓类最早只用一个板鼓,手持演奏,李小生形象的称之为“手拿鼓”。

第四代南乐会头管,即现任头管王增田(1955-),师从王华子。王增田家中大伯王老南、叔叔王继先、哥哥王老安以及堂兄弟王鹤琪都在南乐会演奏不同的乐器。受家庭影响加之兴趣爱好,王增田十八岁即加入了南乐会。21 世纪初王华子年事渐高,体力气韵不足以担任头管,于是王增田接任头管至今。同期,为了吹奏歌曲时烘托气氛,南乐会又加入堂鼓和衬鼓(即花盆鼓,李小生形象地称之为“墩子鼓”)两件打击乐器。

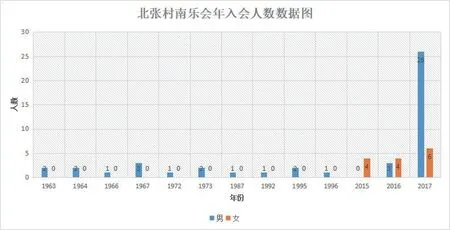

近年来,南乐会老一代乐师约有20 人左右(见图11)。这些乐师大多生于20 世纪40-60 年代,在60-70 年代间入会。传承,曾一度是为南乐会面临的首要困难。

图11.南乐会老乐师在文化广场演奏(张曰 摄)

图12.南乐会两代乐人在村委大院内的演奏(张曰 摄)

2015 年至2016 年间,在乐手们年事渐高,人数渐少的境况下,南乐会着手筹划如何复兴南乐会。2016 年南乐会乐手在会房内总结前期招生经验,决定打破旧有的性别界限,不论男女,都鼓励入会;采取免费教学,提供乐器,借助亲缘及村友关系先发展一部分新学员,争取村委支持以及与当地学校联合招生等政策。为吸引生源,从事废旧钢铁回收的海锥乐手李会清慷慨解囊拿出一万多元,用于购买管子、唢呐、横笛、笙、二胡等,共计赞助40 余件乐器。2016 年下半年,李会清开始联系当地中小学组织招生。同期,乐手们着手鼓励邻里乡亲的孩子加入南乐会学习乐器(见图12)。两年间,南乐会招收新学员近10 人,其中大部分为青少年,女孩居多,他们可以根据个人喜好选择所学乐器。

2017 年,南乐会正式在当地中小学招生,学校方面也非常重视传统文化传承,专辟时间安排了器乐专业课。此次招生共计新进三十余人,男生人数约为女生人数的四倍。其中年龄最小的六岁入会,年龄最大的十五岁在读初二。当年4 月15日起,每周三下午后两节课,南乐会乐手在学校免费教新学习学员乐器演奏,每周五、周六晚七点到九点在南乐会会房集体练习。同期,北张村南乐会也建立了微信群,便于学员交流和发布通知。

截至2017 年底,北张村南乐会共有新老乐手近70 人(见图13),其中半数以上来自学校招生。会中青少年共计四十余人,男女比例约2:1。同时,南乐会的发展也得到了村委的支持,2017 年村大队为南乐会提供服装六十八套。北张村南乐会打破性别陈规,通过与学校联合招生的方式,不仅较好地解决了会社传承问题,同时也将传统文化带入校园,让更多的人有机会接触并学习传统音乐,这种做法值得借鉴。

图13.北张村南乐会年入会人数统计图

众人拾柴火焰高,存故纳新续生机。百余年来,从音乐会到南乐会,北张村乐社文化在传承古乐的同时不断吸取新养料,在与时俱进的同时又积淀着传统艺术。乐曲、乐器、功能等方面的革新不仅使南乐会在百余年来从未因社会变革而中断,还在一定程度上促进了其发展。发展历程中,乐社成员及村民、村委众志成城、克服困难、勇于探索的精神更是难能可贵。坚守与变革的交融,织就了北张村南乐会生机持续的时代音容。作为该地域内为数不多的南乐会之一,后继有人的北张村南乐会堪为雄安新区传统文化建设积蓄一脉可观的能量,助力新区文化建设!

注 释:

①京津冀音乐非遗考察团队由河北大学齐易教授牵线京津冀三地学者组成,相关考察活动得到地方政府、传统音乐承载者及社会各界的大力支持。

②俞廷献等修、吴思忠等纂:《容城县志》(清光绪二十二年刊本),成文出版社有限公司印行,第219 页。

③容城县地方志编纂委员会编:《容城县志》,方志出版社1999 年出版,第72 页。

④张曰截取自俞廷献等修、吴思忠等纂:《容城县志》(清光绪二十二年刊本),成文出版社有限公司印行,第175 页。

⑤河北省容城县地名办公室编:《容城县地名资料汇编》,1984 年内部资料,第88 页。