腹部CT与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的对比分析

2020-04-10翁建辉赵添雄

翁建辉,赵添雄

(1肇庆市第一人民医院,广东 肇庆526000;2肇庆市第二人民医院,广东 肇庆526000)

肝外胆管结石是临床常见结石病,病变部位主要在肝总管、胆总管及胆囊管,其中以肝总管结石最常见,多发于30~50岁人群,但近年由于生活饮食的改变,肝外胆管结石发病率提高,且趋于年轻化。早期由于结石较小症状不明显,随着结石增大,患者临床多伴有高热、腹痛、黄疸等症状,若不及时治疗会影响患者的生活质量,病情严重者还会出现胆囊肿大、神志异常、休克等情况,危及生命安全[1]。因此尽早明确诊断疾病对后期有效治疗、改善患者预后有重要意义。近年来医学水平快速发展,用于临床疾病诊断的检查设备层出不穷,目前肝外胆管结石诊断主要依据医学影像[2]。其中CT、核磁成像是常用检查手段,但不同检查方式的临床诊断结果也存在一定差异。本研究分析腹部CT与核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的应用价值,旨在为后期临床诊断提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2016年9月至2018年7月期间我院经手术病理确诊的62例肝外胆管结石患者为研究对象,年龄26~75岁,平均年龄 (47.1±3.6)岁。纳入标准:①单纯肝外胆结石;②经医院伦理委员会审核通过;③无精神障碍、言语障碍;④意识清醒,自愿签署知情同意书。排除标准:①临床资料不全;②合并严重器质性功能障碍;③期间自愿退出试验;④有血液系统疾病;⑤哺乳期、妊娠期女性。

1.2 检查方法①腹部CT检查。仪器:GE Light Speed 64层螺旋CT,患者确保空腹8 h以上,饮水量在250~500 mL,取平卧位,充分暴露腹部,从上腹开始扫描至下腹边缘部位,参数:电流300 mA,电压120 kV,层距5 mm,0.33 s/转,层厚5 mm,后行图像重建 (层距1 mm),将重建数据传送到工作站,行容积重建、表面遮盖、多平面重建等处理,同时将图像于三维空间内进行旋转,得到立体影像。②核磁胰胆管成像检查。仪器:1.5T核磁共振仪 (型号Brivo MR355,美国GE公司),取CT检查相同体位,确保患者进食3 h以上,先初步定位扫描,后行T1W (屏气)、T2W-SPAIRRT(横断面及呼吸触发)、MRCP-HR-3D、B-TFE(冠状位)等,参数层厚5 mm,层距1 mm。

1.3 观察指标以手术病理结果为标准,比较不同检查方式的诊断结果及对直接8 mm以下结石检出情况,所有影像图片由3名专业影像学医师进行阅片。

1.4 统计学分析采用SPSS 20.0统计软件处理数据,计数资料以n(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

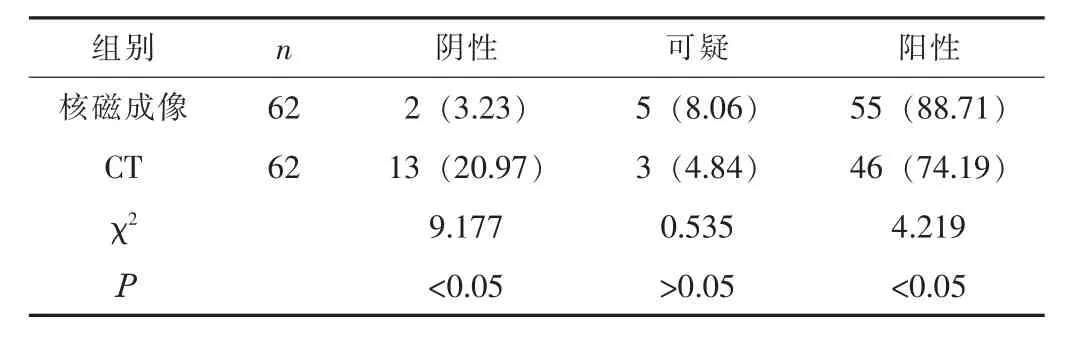

2.1 诊断结果核磁成像的检出阳性率为88.71%,高于CT的74.19% (P<0.05)。核磁成像的检出阴性率为3.23%,低于CT的20.97% (P<0.05);核磁成像的检出可疑率为8.06%,与CT的4.84%比较无统计学差异 (P>0.05)。见表1。

表1 不同检查方式的诊断结果比较 [n(%)]

2.2 小结石检出情况62例肝外胆管结石患者经手术病理确诊,结石直径8 mm以下29例,其中CT检出结石直径8 mm以下10例 (34.48%);核磁成像检出结石直径8 mm以下21例(72.41%)。核磁成像对小结石检出率明显高于CT(χ2=8.385,P<0.05)。

3 讨论

肝外胆管结石作为内科常见、多发病,由于结石在胆、肝管中移动以及食物挤压使胆管受到压迫感,临床多表现为腹痛等症状。若不及时治疗病情发展不仅可造成胆管痉挛、胆汁流出受阻、胆道阻塞致黄疸,还易导致胆道感染,诱发肝脓肿、胰腺炎等并发症,给患者身心健康造成严重影响[3]。明确诊断、尽早治疗是改善患者预后、促进患者恢复健康的重点。目前疾病诊断以影像学检查为主,但不同检查方式诊断结果存在差异。本研究对肝外胆管结石最为常见的两种检查方式的诊断结果进行观察、分析,以后期提高疾病诊断准确率提供参考。

肝外胆管解剖结构的特性,尤其是胆管下段结石易受肠气影响,导致结石成分差异、周围缺乏胆汁,所以常规超声检查漏诊率较高,且对胆管结石检出率较低。而CT通过多层不间断扫描,能有效显示患者腹部各器官、系统实际情况,从而为临床判断腹部结石、穿孔、梗阻等情况提供可靠依据,同时为提高诊断准确度,可在CT检查中先饮用碘元素水,以减少扫描过程中伪影产生[4]。肝外胆管结石CT影像主要为板层状、环状征象,对于胆囊结石、原发性胆管结石常表现为混合影(胆总管内高密度、中间低密度),若胆管内存在高密度影,且在结石阻塞处上方有低密度影,可考虑患者胆管阻塞[5]。本研究中,核磁成像检出阳性率为88.71%,高于CT的74.19% (P<0.05);核磁成像检出阴性率为3.23%,低于CT的20.97% (P<0.05);核磁成像的检出可疑率为8.06%,与CT的4.84%比较无明显差异 (P>0.05),提示核磁胰胆管成像诊断肝外胆管结石准确率较高。研究[6]表明,核磁胰胆管成像检查肝外胆管结石具有明显征象,主要表现为杯口、充盈缺损、沙粒状、不规则状。分析原因是,核磁胰胆管成像利用人体腹部内邻近组织存在的T加权及液体组织机构,通过组织加权上差异来实现胰胆管的成像,因此其对肝外胆管结石敏感性较高,故而临床检查阴性检出率较低,不易出现漏诊情况。

本研究中核磁成像对小结石检出率为72.41%,高于CT的34.48% (P<0.05),表明核磁胰胆管成像能有效检出微小结石,而CT受单一横断面图像影响,导致临床难以检出微小结石。核磁成像不仅对人体无创,且无需使用造影剂,操作简单,检查结果不受体位影响,较CT更能清晰显示、精准定位结石,对技术人员经验没有过多的要求,同时该检查方式还能获取患者不同角度上胆管结石图像,能将脏器中存在的阴影及周围组织对检查的影响降至最低,有利于临床医生更准确掌握患者病情[7-8]。虽然核磁胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中准确性较高,但其费用较高,在一定程度上会造成患者经济负担,使临床使用受限;而CT检查费用低,患者接受度高,故临床在疾病诊断中还需根据患者具体情况选择合理方式进行诊断[9],在医院设备技术、患者经济条件允许情况下,可将核磁胰胆管成像作为疾病诊断首选检查方式。

综上所述,腹部CT与核磁胰胆管成像检查应用肝外胆管结石均有较高检出率,后者检查阳性率较高、阴性率较低,同时能有效检出微小结石,有助于临床早期发现疾病,有效控制病情发展,避免严重并发症发生。