问卷星网络平台评价系统在生物化学与分子生物学教学中的应用

2020-04-07刘海军赵劲松凌烈峰

颜 亮,刘海军,赵劲松,凌烈峰

(皖南医学院 生物化学与分子生物学教研室,安徽 芜湖 241002)

形成性评价是指通过对教学过程开展过程性和发展性评估,运用各种评估手段和方式,进而管理教学过程;提高学生自主学习的能力,着力考查学生知识的综合运用能力,进而反馈教学效果,对提高教学质量、促进学生发展有着十分重要的作用[1-3]。生物化学与分子生物学具有专业知识量大、教学重点难点内容多、知识点之间连贯性强等特点,对于大多数学生,该门课程“不易学、不易记、理解难、考试难”[4-5]。而现在医学院校大多以期末考试作为这门课程的考核方式,这就导致了该门课程的教学效果较差,学生自主学习能力较差等情况[6-7]。为提高本校生物化学与分子生物学教学质量,打造“金课”,本项目组根据学校实际情况,在安徽省质量工程项目生物化学智慧课堂的基础上,改变以往仅以期末考试为课程成绩判定的模式,在教学过程中实时监测学生学习的情况,通过加强学生的过程化学习,及时评定学生的学习情况,通过这种模式来对教学进行调节从而达到提高教学质量,打造医学院校专业基础课程“金课”的目的。

1 对象与方法

1.1 基于问卷星网络平台形成性评价的构建

1.1.1 构建网络试题库级课题随机问答题库 通过构建问卷星网络平台,本项目组根据《生物化学与分子生物学》教学大纲,围绕《生物化学与分子生物学》第9版(人民卫生出版社)教材,参考执业医师考试内容,构建了网上测评试题库及课堂随机问答题库。授课教师能运用试题库,网上发布测试题目让学生参加线上测评,并可随机抽取课堂问题,让学生在手机端作答。

1.1.2 形成性评价体系内容及成绩构成 形成性评价体系基于问卷星网络平台,采取线上与线下相结合的评价体系。具体包括课堂随机问题测评、章节性测试、实验考核及线下期末考试。其中除去线下期末考试及实验考核以外,其余考核皆为形成性评价,其成绩计算公式为:随机问题测评×40%+章节性测试×60%。

1.2 基于问卷星网络平台形成性评价的实施对象 对皖南医学院某专业2018级学生的《生物化学与分子生物学》课程进行了形成性评价,共296名学生。课堂随机问题利用问卷星网络平台发布,并生成二维码,让学生扫码后当堂完成,并形成成绩,成绩计入平时成绩。章节测试通过问卷星网络平台将测试题目发布,且生成二维码,让学生扫码后当堂完成,形成成绩。

1.3 实施过程

1.3.1 课堂在线回答问题及抢答 教师上课前,通过问卷星网络平台预先在每节课所讲内容中,设置一些随堂问题。上课时随机抽取学生或者引导学生进行线上抢答,这样使得课堂教学生动、活泼,调动学生主动学习的积极性;同时也反馈了教学信息,使得教师可以根据这些结果合理设置自己的课程。

1.3.2 章节性测试 根据生物化学与分子生物学教学大纲,将生物化学与分子生物学3个篇章的内容进行3次线上测试,教师利用构建好的试题库,在问卷星平台生成二维码,学生扫码后在设置的规定时间内答题。考试结束后,学生可以通过问卷星网络平台看到自己的成绩及错题,利于学生巩固学习的效果。测试结束后,教师也可以通过问卷星网络平台,分析学生考试结果,及时了解学生的学习情况并调整教学方案。

1.4 形成性评价效果分析 通过对某专业2017级和2018级学生的《生物化学与分子生物学》的期末考试成绩比较,评价形成性评价对《生物化学与分子生物学》学习效果的影响。

1.5 统计学分析 采用SPSS 18.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示,两组间均数比较采用t检验;计数资料以百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象基本特征 本次对某专业2018级学生的生物化学与分子生物学课程进行了形成性评价,共296名学生。男性122人,女性174人,年龄17~20岁。该专业2017级共289名学生,男性127人,女性162人,年龄17~20岁。

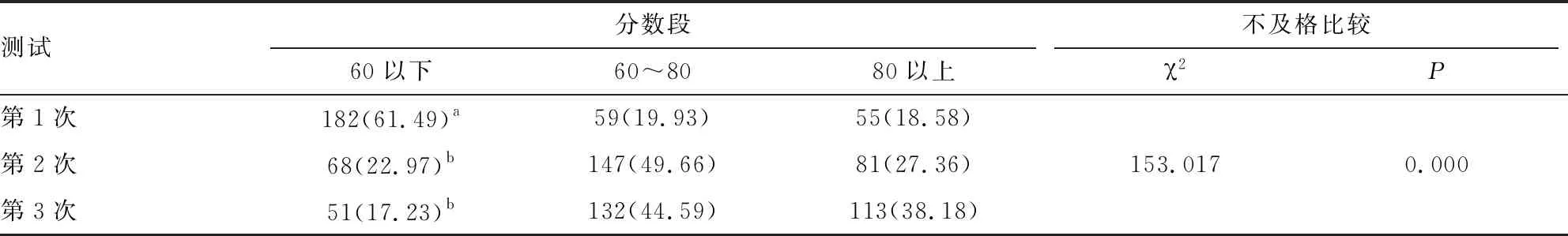

2.2 成效评价 开展形成性评价的某专业2018级学生3次形成性评价之间比较结果显示:生物化学与分子生物学第1次形成性评价中,学生成绩在80分以上的有55人,占总数的18.58%;59名学生成绩60~80分,占总数的19.93%;不及格学生有182人,占总数的61.49%。由于不及格率较高,授课教师及时调整了教学内容,在第2次的形成性评价中,学生成绩在80分以上的有81人,占总数的27.36%;147名学生成绩60~80分,占总数的49.66%;不及格学生有68人,占总数的22.97%,学生不及格率较第1次测试下降(P<0.01)。在第3次形成性评价中,学生成绩在80分以上的有113人,占总数的38.18%;132名学生成绩60~80分,占总数的44.59%;不及格学生有51人,占总数17.23%,学生不及格率亦较第1次测试下降(P<0.01),但与第2次测试无差异(P>0.05)。见表1。

表1 某专业2018级学生生物化学与分子生物学3次形成性评价分数段统计表[n(%)]

测试分数段不及格比较60以下60~8080以上χ2P第1次182(61.49)a59(19.93)55(18.58)第2次68(22.97)b147(49.66)81(27.36)153.0170.000第3次51(17.23)b132(44.59)113(38.18)

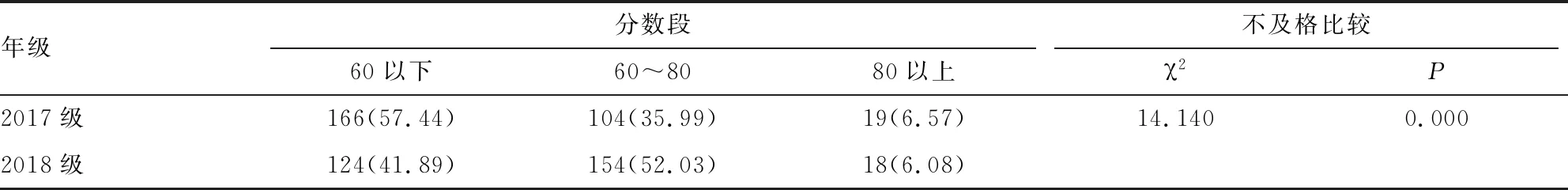

2.3 形成性评价对期末成绩影响 开展形成性评价的某专业2018级和未开展形成性评价的该专业2017级学生生物化学与分子生物学期末成绩比较结果显示:2018级学生期末考试成绩平均分为(61.72±12.12)分,2017级学生期末考试成绩平均分为(57.06±14.92)分,两组比较差异有统计学意义(t=4.103,P=0.000)。

2018级学生成绩在80分以上的有18(6.08%)人;154(52.03%)人学生成绩60~80分;不及格学生有124(41.89%)人。2017级学生成绩在80分以上的有19(6.57%)人;104(35.99%)人学生成绩60~80分;不及格学生有166(57.44%)人。2018级学生不及格率较2017级学生不及格率下降(χ2=14.14,P=0.000),见表2。

表2 某专业2017级与2018级生物化学与分子生物学期末考试成绩分析表[n(%)]

年级分数段不及格比较60以下60~8080以上χ2P2017级166(57.44)104(35.99)19(6.57)14.1400.0002018级124(41.89)154(52.03)18(6.08)

2.4 形成性评价对实验成绩的影响 开展形成性评价的某专业2018级和未开展形成性评价的该专业2017级学生生物化学与分子生物学期末成绩比较结果显示:2018级学生实验成绩平均分为(80.65±5.37)分,2017级学生实验成绩平均分为(83.30±5.00)分,两组比较差异有统计学意义(t=6.174,P=0.000)。

3 讨论

在基础医学课程中,生物化学与分子生物学由于课程内容较为抽象、有着大量较为难懂的代谢相关知识点,前后内容的连贯性较强,所以每年我校的“一张卷”形式的期末考试中,不及格率一直居高不下[8-9]。近年来,信息技术的发展也带动了教学模式的转换,本研究以网络平台作为辅助教学的手段,基于问卷星网络平台打造了形成性评价平台,建立了多样化的考核模式及线上线下相结合的形成性评价体系。从开展形成性评价的某专业2018级学生和未开展形成性评价的该专业2017级学生的生物化学与分子生物学期末成绩比较,2018级学生学习收益优于2017级学生学习收益。分析原因可能是经过形成性评价后,教师可以对学生的学习进行动态的监督及评价,一方面这样有利于教师用这些反馈结果对教学过程进行相应的调节,另一方面也有利于增强学生主动学习的能动性与积极性。从开展形成性评价的某专业2018级学生和未开展形成性评价的该专业2017级学生的生物化学与分子生物学实验成绩比较这一结果来分析,2017级学生的实验成绩优于2018级学生。分析原因可能是经过形成性评价后,学生比较偏重理论知识的获取,在下一步的形成性评价中可以加入实验考核的题目及内容,让学生在掌握理论知识的同时,也注重实践能力的培养。这一结果也与郑凯迪等的研究相一致[10-11]。

本研究中3次形成性评价的成绩结果分析表明,第3次形成性评价中不及格学生比例较第1次形成性评价有了显著的下降,但不及格的比例为17%,仍然处在一个较高的水平;同时优秀人数比例与第1次形成性评价相比有明显上升,但优秀人数比例仅占总人数的38%。究其原因分析,可能是由于形成性评价包括众多项目及内容,教师组织并参与了形成性评价过程,必然要付出很大的时间及精力来完成形成性评价,这样就导致了教师不能兼顾每一个学生的学习过程。虽然形成性评价促进了大部分学生的学习,但也导致部分学生并没有因为形成性评价而获得学习收益,这一结果也与罗晓婷等的研究相一致[12]。因此,教师在教学过程中要不断优化形成性评价体系,可以利用问卷星网络平台,突出学生课堂教学效果的反馈,通过反馈的结果改变课堂教学的模式及内容。同时可以分析每次形成性评价的结果,对个别学生有针对性地开展个体化教学。

近年来,信息技术的发展也带动了教学模式的转换,本课题以网络平台作为辅助教学的手段,基于问卷星网络平台打造了形成性评价平台,建立了多样化的考核模式及线上线下相结合的形成性评价体系,重点抓住学生课堂教学效果的反馈和学习能力评价。初步的实施结果表明,基于问卷星网络平台构建的形成性评价体系具有信息化程度高、组卷简单、测试方便以及便于结果分析等优点,适合在全校生物化学与分子生物教学中进行推广。在今后的教学实践中,还需进一步完善这一形成性评价体系的不足,如将实验内容引入形成性评价中,不断提高我校生物化学与分子生物学课程的教学能力。