明秦简王墓仪仗俑与明代亲王仪仗制度

2020-04-06韩诣深

韩诣深

(英国伦敦大学学院)

明秦简王是明代第七位秦王朱诚泳,其墓位于陕西省西安市长安区简王井村西北。1989年秦简王墓墓室棺前一匹彩绘陶马和东西排列整齐的320件仪仗俑被盗[1]。这批文物被公安机关追缴后于1990年交由陕西历史博物馆收藏。之后这批陶俑在陕西历史博物馆展出(图一)。

图一 明简王墓仪仗俑展览现状

明代的藩王墓在全国各地时有发现,且多有丰富的随葬品出土。但是,相关研究较少。而关于明代亲王级别的仪仗俑和仪仗制度的研究,学界已涉及的相关内容则更为罕见。秦简王墓仪仗俑的特殊之处在于,除规模较大、结构完整外,该批仪仗俑的底座大多有墨书题记,写明该俑所执仪仗用具种类,部分还写有该类仪仗俑在仪仗队伍中应有的总数。此类墨书题记为目前已发现的亲王仪仗俑中所仅见。以往有关明代仪仗制度的研究多停留在文献资料层面,而秦简王墓仪仗俑为我们研究明代亲王仪仗队伍的构成、还原明代亲王仪仗制度在实施过程中的原貌等提供了珍贵而内涵丰富的资料。

一、仪仗俑分型研究

秦简王墓仪仗俑群共320件。该批仪仗人俑高约23~25厘米,重约1kg。俑群底座多有墨书,书写该俑所持仪仗用具。根据陶俑的服饰,可将其分为10型。

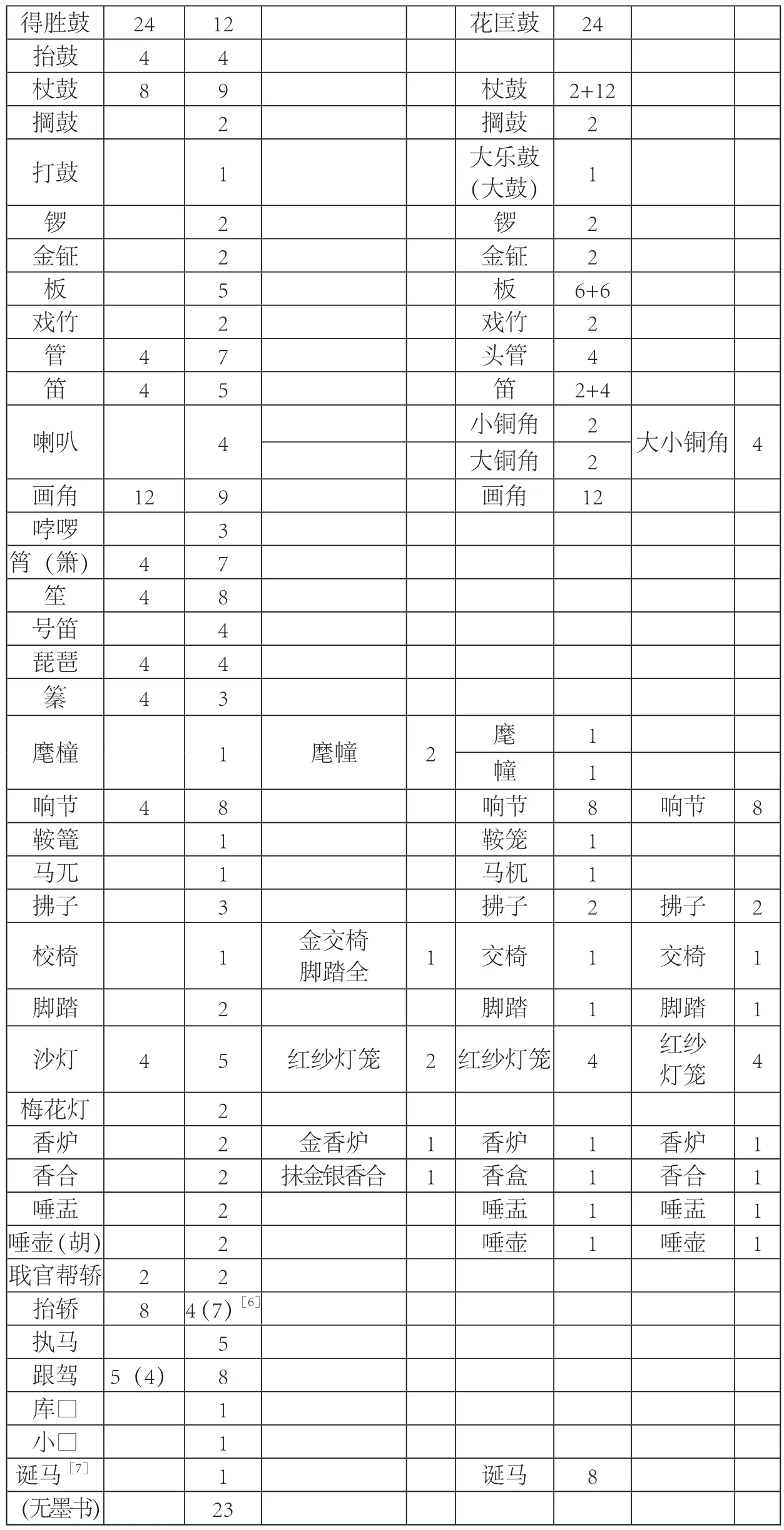

A型 108件。头戴黑色三山帽,身着红袍绿蔽膝或绿袍红蔽膝,盘领,系腰带,腰带色与蔽膝同。根据墨书,此型俑中,双手交握于胸前,双脚中间底座有孔,仪仗用具通过双手之间空隙插入孔中固定者,主要用于持各类杖、旗等专门仪仗用具,或持戟、矟等长兵器;作单手持物状者为执马俑(图二,1、2)。

B型 44件。头戴黑色头巾,身着绿袍红裳或红袍绿裳,圆领,系有銙带具。根据墨书,手部姿势与A型同者,用于持各类专门仪仗用具;双手藏于袖中无持物者为跟驾俑(图二,3、4)。

C型 36件。头戴红色卷沿笠帽。无帽顶,身着绿袍红裳,交领右衽,系红腰带。根据墨书,该型俑为乐俑(图二,5)。

D型 22件。头戴红色卷沿笠帽,有帽顶,身着红色对襟褂,盘领,不系带,作单手持物状。根据墨书,该型俑既用作仪仗俑,也用作乐俑(图二,6)。

E型 35件。头戴乌纱帽,无翅,身着绿袍或红袍;裙制为两幅,上端与裙腰相垂于身体两侧,裙腰狭长如带系于身前,颜色为红色或绿色,与袍色相异,作单手持物状。根据墨书,该型俑执刀、弓箭等兵器,应为侍卫俑(图二,7)。

F型 38件。头戴黑色平顶圆帽,后有红帽裾垂至肩部,帽周有绦带,于帽额缵花,身着红色盘领窄袖袍,袍上前后饰宝相花,系绿色腰带。根据墨书,此型俑为乐俑(图二,8)。

G型 4件。头戴黑色官帽,圆顶,后有山,上作双拱形,身着绿袍红裳或红袍绿裳,前胸、后背有方补,仅见云气纹,难辨具体纹样;系有銙带具。根据墨书,双手藏于袖中者为跟驾俑,单手扬起者为职官帮轿俑(图二,9)。

H型 1件。头戴红色瓜皮帽,身着绿袍红裳,系有銙带具,双手藏于袖中。底座墨书不清,未知具体作用(图二,10)。

I型 26件。女俑,梳䯼髻,身着绿衣红裳或红衣绿裳,根据墨书,此型俑为抬轿俑或乐俑(图二,11)。

J型 6件。头戴黑色吏巾,身着绿袍红裳,腰系红色有銙带具,单手持物。此型俑底座皆无墨书(图二,12)。

二、明代亲王仪仗制度与俑群墨书

(一)文献记载中的明代亲王仪仗制度

明代亲王的仪仗制度在《明史·卷六十四·仪卫志》 《大明集礼·卷四十二·仪仗一》《大明会典·卷一百四十一·仪仗》 《大明会典·卷一百八十五·营造四上》中有详细记载。《明史·仪卫志》云:“兹撮《集礼》所载大凡 ,以备考核 ”,故《明史》所载即源自《大明集礼》,内容重合度极高,但与《大明会典》的记载出入较大。追究这一现象的原因,应当是记载的仪仗应用场合可能不尽相同。目前我们对“卤簿”和“仪仗”两词的内涵时常混用,但实际上两词可能具有细微差别。有观点认为,唐代卤簿更偏向帝王出行的礼仪,而仪仗偏向于庙堂之上的礼仪,而明清时期二者成为了同义词[2]。实际上,至少在明代,“卤簿”和“仪仗”涵义在某些语境中还是依然存在着差异的,一个明显证据就是《大明集礼》中“仪仗”和“卤簿”分属不同卷,内容并不相同。《大明集礼·仪仗一》(《明史》同)对亲王仪仗的记载中见“宫门外设”“殿前”“殿上”等词语,显然此仪仗指“衙”中礼仪。然而,《大明会典》中关于亲王仪仗的记载虽然使用“仪仗”一词,但同卷中对帝后之礼使用的是“卤簿”一词。或许在《大明会典》的编写者看来,“卤簿”与“仪仗”的区别是等级地位上的差别,但就其内容的并列性来看,《大明会典》所记载的应当是亲王出行之仪仗。就记载年代而言,《大明集礼》《明史》所载为洪武六年所定之规制,建文四年有少量增补;而《大明会典》为洪武二十六年定,永乐三年进行了大规模增定的规制,显然二者所载并非同一规制。

图二 明简王墓仪仗俑

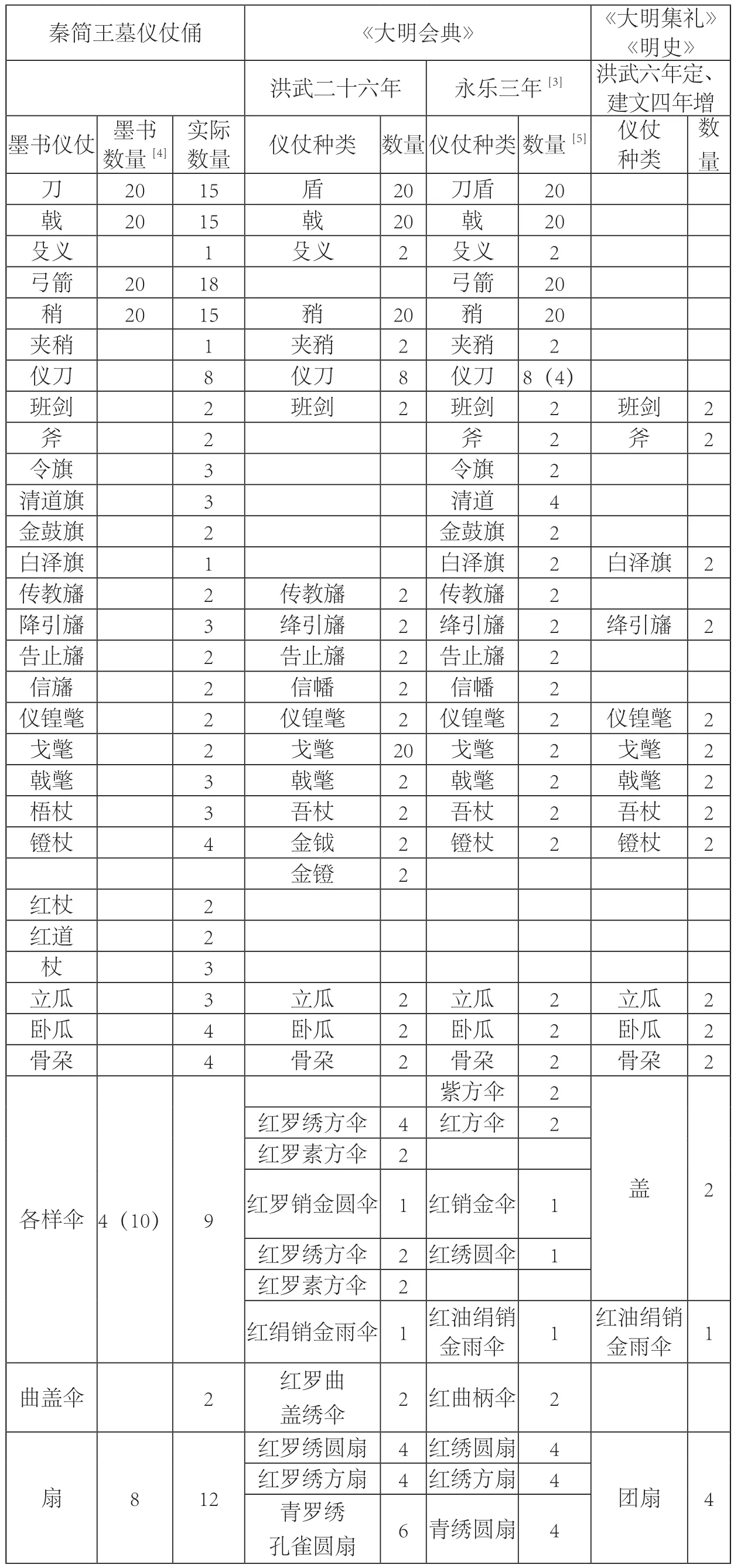

表一 秦简王墓仪仗俑墨书与文献记载的对比

(二)俑群底座墨书与文献资料记载之对比

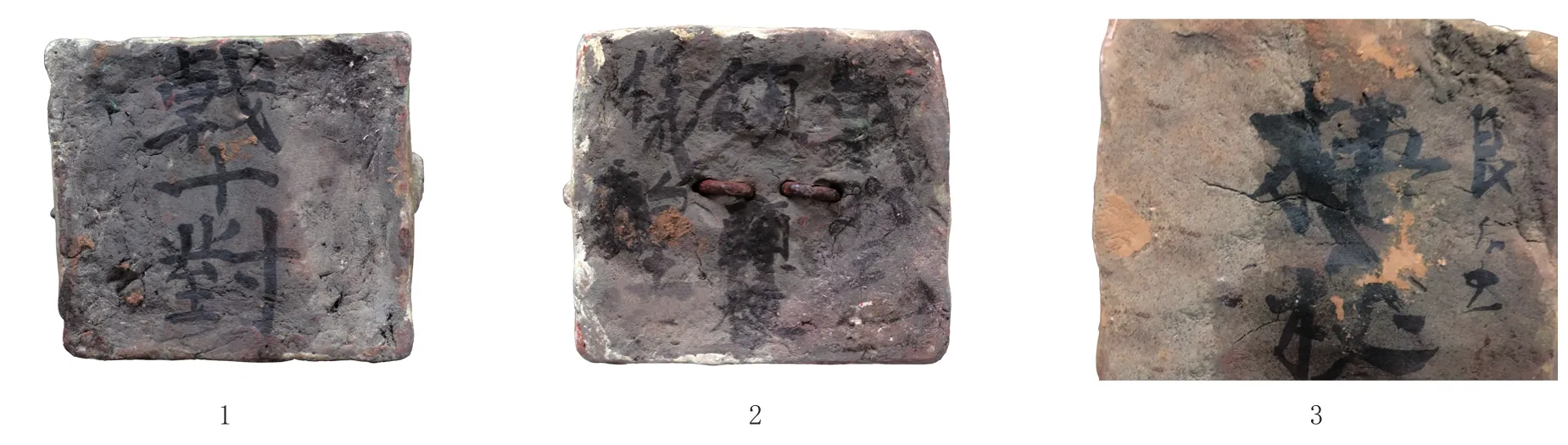

秦简王墓仪仗俑群底座均有墨书记载该俑执仪仗用具的种类或该俑在仪仗队中所担任的职务,部分还记载有该类仪仗用具在队伍中的数量(图三)。由于仪仗用具基本未保存下来,墨书的存在为我们对比文献记载与实际实行情况提供了可能。笔者将对比情况整理如下。

由表一可知,秦简王墓仪仗俑群的构成与《大明会典》所载永乐三年增定后的规制最为接近。故,俑群的性质应当属亲王出行之仪仗。

1.俑群中出现而文献中未在亲王仪仗制度中出现的仪仗种类

从表一可知,部分俑群墨书中的仪仗种类在史料记载的亲王仪仗制度中并未出现,这种情况对我们分析亲王仪仗制度在丧葬层面的实践情况具有更为重要的作用,因为这种多制的现象不受缺少墨书、墓葬遭盗掘等外部因素的影响。我们仅选择部分有代表性的仪仗种类,与《大明会典》出行仪仗部分进行对比,可以发现,部分仪仗种类在其他身份等级的仪仗制度中有所出现。在简王墓俑群中,文献未出现的仪仗种类大多为乐器和未执仪仗的随行人员,以及少数几类的仪仗用具。由于文献中并未记载职官帮轿、抬轿、执马、跟驾等其它随行人员的规制,故此处暂不讨论。

红道,应即文献中“红纛”之通假,在文献中仅皇帝出行卤簿有该种仪仗用具[8],在亲王仪仗制度中出现,有一定僭越嫌疑;而“红杖”则出现在女性的仪仗用具中,自太皇太后至郡王妃无不用红杖[9],为何有且仅有这一种仅为女性所用的仪仗用具在俑群中出现,尚需进一步研究。除此之外,简王墓中规制未有的大多为乐器,其中,箫、笙、琵琶在帝王或太子仪仗制度中有所出现。

续表一

哱啰和号笛应当属于军中乐器。《康熙字典》云:“哱,……又《正字通》:哱啰,军器。戚继光《新书·号令篇》:凡吹哱啰,是要众兵起身,执器站立。”可见哱啰为军中发号施令之物;而关于号笛,《明史·礼志十一(军礼)》载,行大阅之礼时,“兵部尚书奏请,令各营整搠人马。台上吹号笛,麾黄旗,总协戎政及将佐等官各归所部。兵部尚书请阅阵,举炮三。马步官军演阵,如常法。演毕,复吹号笛,麾黄旗,将士俱回营。”由此可知,号笛是阅兵之时马步兵演习阵法的开始和结束的号令。这两样似乎不应在仪仗队伍中作为礼仪用器,而是多出现在军中发布号令的器乐。

此外,抬鼓也是一项未载的乐器。检索明代文献关于鼓的篇章,暂未发现明确关于抬鼓的记述。抬鼓形象前朝后世亦常有发现,现代部分少数民族也有演奏此类乐器的习俗;清代抬鼓被认为是具有满族风格的用于宫廷祭祀乐的一种乐器[10]。而在前朝,抬鼓的形象也出现在墓葬壁画等考古发现中。山西大同沙岭北魏壁画墓中的车马出行图中就出现了抬鼓形象[11],通过图像资料我们可以得知,抬鼓由两人抬着击奏,特制几字形鼓架,鼓悬于中间。由此可知,抬鼓应为出行仪仗器乐的一种,符合简王墓俑群的性质,但是否符合明代的仪仗规制尚需进一步探讨。

总体来讲,在秦简王墓仪仗俑群约70种仪仗种类中,除文献未载的随行人员外,仪仗种类明确多于文献记述规制的有11种,其中梅花灯是否为俑群中缺少的红油纸灯或魫灯的别名或代替,还需更多证据;而“杖”是否为某种杖类仪仗用具的简写亦未可知。余下几种,3种器乐类仪仗用具没有确切在仪仗制度中的来源,不知是实际执行中当出现而史料未载,还是因地域或个人喜好而增添;6种共计26件,则有一定僭越之嫌。与总数相比,疑似逾制的程度并不大,基本上符合永乐增订后的亲王出行仪仗制度的规定。

2.同类仪仗的数量差异

我们还注意到,各类俑墨书记述的数量、实际数量及文献记述的数量之间常有差异。如刀、戟、弓箭、矟等数量较多的仪卫用具,墨书数量与记载数量一致,即使实际数量略少于墨书数量,我们也应当认为是工作中的错误;另有较常见的无墨书数量、实际数量与文献记载数量相差不大的现象。

另有几组差异较明显的现象值得一提:得胜鼓墨书数量为12对,实际数量仅为12个,且观察无墨书陶俑中与得胜鼓俑类型相同的C型陶俑,发现其手部姿势存在细微差别。故如此明显而凑巧的数量差异,存在制造时将单位看错所致的可能性;而关于响节,有3件写明数量为“二对”,而实际数量和文献记载均为8件,且未写明数量者与写明者陶俑类型并不一致,可以认为并非同批生产或书写的墨书。

从同类仪仗用具来看,秦简王墓仪仗俑群的墨书,实际和文献记述相差不大。部分墨书数量也并非指总体应有数量,而是生产该批陶俑中此类仪仗的数量。经过观察我们可以发现,在文献中除仅有1个的仪仗用具外,其余总数均成对出现,而简王墓仪仗俑群却常见数量为单数者,这更加证明很多数量差异是源于工作疏忽,而非故意逾制或少制。

(三)俑底墨书的涂抹现象

在秦简王墓仪仗俑群底座墨书中,常见有对墨书内容的涂抹现象。经统计,存在涂抹修改现象的俑有30件。墨书中的涂抹及修改现象是非常有趣味的一个现象。由于墨书为工匠所写,讹误在所难免,而墨书中的修改痕迹,为我们生动地还原此墓葬随葬品制造过程中发生的细节提供了可能性。

总体来说,涂改较多的是A、B型,正是最常见的用于持专门仪仗用具者。显然,此类俑手部姿势是相同的,只需将双手之间的仪仗用具更换即可;而乐俑由于手部姿势各异,故涂改现象仅有1例。当然,由于数量不合而产生的修改,其种类是不受控的,于是就出现了有部分将手中持物的俑,修改成执马这种手中不持物的俑的现象(图三,1)。

我们还注意到,持戟氅、红道、梅花灯、香合、香炉、殳义等仪仗用具的俑,其底座墨书均经涂改,这可能说明初次为俑群书写墨书时,并不存在这几类仪仗用具。这几类仪仗总数均较少,可能是因初次制造时疏忽所致。而前文提到,红纛这一仪仗用具本不应出现在亲王仪仗俑群中,梅花灯也于史少载,现在看来确系后补,个中原因,耐人寻味。

另一个现象是,所有原仪仗是扇的俑皆为B型,墨书均为“扇四对”;而未经修改的俑中墨书“扇四对”者皆为B型,相加共6件;而仅墨书“扇”者均为A型,共10件。而文献记载各类扇总数为12件,与涂改后的数量相同。由此可见,“扇”与“扇四对”并非同一类型俑,应当也非同时生产或书写墨书,最终出现冗余,便将其中4件改为缺少的仪仗种类。

我们还发现,编号九〇179的俑经历了两次涂改(图三,2)。其原墨书为“领头杖”,经一次修改左边写“仪鍠”,因左边长度不足,“氅”字写在了右边;随即又将“鍠”字涂去,于“氅”之上书“戟”,最终墨书变为了“仪戟氅”,即戟氅。由此可见,秦简王墓仪仗种类的修正过程经历了不止一次。经过观察发现,俑群底座墨书本是较为工整的,笔力苍劲有力,而修改后的墨书则部分相对潦草轻浮,甚至出现最终墨书过于潦草几难辨认者(图三,3),可以确定至少不是同次、甚至可能是不同人所书写。

图三 俑底墨书

此外,我们还看到,唾盂和唾壶本就存在,在修改之时又加上了一套。而根据规制,唾壶、唾盂均各仅需一个;唾壶、唾盂这类仪仗,数量多寡并不代表身份,没有增制的意义,故可能是负责修改核对数量的工匠遗漏了最初已制造好的唾盂、唾壶,重新增添了一套。

那么,墨书的修改真的在手持物品上落实了吗?巧合的是,仅有的2件残存木杆的俑中,有一件便是有修改痕迹的(九〇068)。该俑由“班剑”涂改为“梧杖”,观其手持木杆,长度较长,参考其他已出土的仪仗俑群中的班剑[12],可知班剑并不具有此等长度木杆,故对仪仗种类的修改是落实了的。

从墨书中反复的修改中我们似乎可以看到,最初的制造是匆忙的、不细致的;而在这反反复复的修改过程中,我们从笔迹上似乎可以注意到修改者的耐心也在一步一步丧失。尤其是甚至出现同时存在把矟改成戟、把戟改成矟这样的现象,这更是显现出制造和核查过程中的混乱。

三、对比与讨论

通过上文的对比,我们大致可以了解秦简王墓与明代中期的亲王出行仪仗制度的区别和联系。以表一所示《大明会典》永乐三年增定后的规制计算,亲王仪仗规制总数为273,而秦简王墓总数为321,除却23件仪仗制度中未规定的无持物随行人员,总数为298,逾制程度甚轻,更可能是制度在地方上的应用过程中发生的自然异化,而非刻意僭越。

与之相对的是,山东鲁荒王墓也曾出土一批仪仗俑,为木制,共计433件[13]。鲁荒王朱檀去世之时为洪武二十二年(1389年),此时距洪武二十六年(1393年)定制亲王仪仗时间更接近。然而,不论从数量上还是从种类上,鲁荒王墓仪仗俑都与规制相去甚远。根据《大明会典·卷一百四十一·仪仗》中对洪武二十六年定的记载,洪武二十六年定亲王仪仗总数应有160件,显然可能存在相当严重的僭越或者奢侈浪费的现象。朱元璋由于对公侯奢侈之风不满,于洪武二十六年颁布了《稽制录》以规定不得逾制;又颁《永鉴录》于诸王[14],可见,《大明会典》载洪武二十六年规定仪仗制度与《稽制录》的颁行可能存在关联。鲁荒王死于洪武二十六年之前,故当时存在过度奢侈的可能性,鲁荒王也许正是此奢侈之风的参与者。

此外,由墓葬仪仗俑来看,鲁荒王墓逾制可能性和程度甚重,这与明初各藩王权力较大、政治不稳定、奢侈之风盛行具有一定的关系;而秦简王墓仪仗俑大体符合规制,则是明代中期藩王的政治地位下降、秦简王本人也比较顺服的原因。此外,鲁荒王墓仪仗俑群出土36件武士俑,所持物可能为戟等武器。同时,鲁荒王墓还出土了与此套武士俑相关的铁甲片、铁钩、铁盔等军器,这说明,此时亲王出行仪卫中“卫”的性质还较为明显,这与社会环境的不安定有关。而秦简王墓仪仗俑群中执兵器俑并非着戎装:执弓箭、刀者着乌纱帽;而执戟、矟等兵器者与执其他仪仗种类者衣冠并无不同。这说明,此时仪卫中兵器的作用更倾向于“仪”,是身份的象征而非护卫亲王,说明此时社会环境更为稳定。《明史》载自秦简王始,“王府护卫得入学”[15],这说明秦简王的王府护卫实质上也具有了“文人”的属性,无戎装便也就可以理解了。

总体来说,秦简王墓基本符合明代永乐三年增制后的明代亲王出行仪仗制度,不存在故意僭越行为;但在具体实施过程中存在着少量的更改。明中期,虽然永乐三年对仪仗制度的增定幅度很大,但总体来讲亲王的仪仗俑数量却逐渐符合制度规定,虽难言数量上大幅度缩减,但故意逾制的现象相对少见。据此我们也可以推测,洪武二十六年制度仅施行十余年便施行了大幅度增定,其原因可能是洪武二十六年的制度过于严苛,与当时亲王仪仗制度的实践情况脱节过于严重,并不能很好地落实,于是永乐三年对仪仗规则进行大规模增定,意图通过一项具有更高可行性的规则约束亲王的权力和奢侈现象。明代中期,各藩政治权力受到很大的制约,实力削弱,各亲王较为安分守己,其随葬品制造相对粗糙,存在大量的数量或名称错误,且随葬器物的营造时间较为仓促,并非早有规划。

总之,明代秦简王仪仗俑群具有重要研究价值:俑群数量较多、结构基本完整,服饰彩绘保存完好,且拥有目前同类器物中仅见的俑底墨书。可以借此解决更多的问题,包括但不限于明代校尉、乐工的服饰制度,明代丧葬明器的制造制度和过程等。

感谢陕西历史博物馆提供文物信息和照片、感谢赵俊杰对本文写作提供的指导和帮助!

[1]王翰章.明秦藩王墓群调查记[C]//陕西历史博物馆馆刊(第2辑),西安:三秦出版社,1995:188-194.

[2]刘珊珊.卤簿、仪仗辨析与明清时期的考察[D].西安:陕西师范大学硕士论文,2012.

[3]《大明会典》中关于永乐三年增定的内容在卷一百四十一、一百八十五中均有记载,由于卷一百八十五是关于营造的内容,对每种仪仗的营造要求有较详尽描述,故本表以一百八十五卷内容为准,卷一百四十一与之的区别之处用括号表示。李东阳等.大明会典(第140卷)[M].明万历十五年(1587年)内府刊本(140):8、(141):9-1.

[4]部分仪仗总数在不同俑底墨书中并不相同,不同的数字用括号表示.

[5]《大明会典》的记述中常见某类仪仗名称重复出现,但营造规格不同,故本表用“数字+数字”表示此类情况。

[6]墨书抬轿者有4人,另有3女俑与之姿势相仿,可能亦为抬轿者。

[7]底座无墨书,诞马之名为根据记述和观察推测。见大明会典(第185卷)载:“亲王仪仗……诞马八匹,红辔青缰,锦鞯,鞯以红油皮为之。”,秦简王墓彩绘陶马的形象符合该记载。李东阳等.大明会典(第140卷)[M].明万历十五年(1587年)内府刊本(140):8,(141):9-1.

[8]“大驾卤簿,……永乐三年增定,……红纛二把。”李东阳等.大明会典(第140卷)[M].明万历十五年(1587年)内府刊本 (140):3。

[9]《大明会典》卷一百四十、一百四十一对太皇太后卤簿、皇妃仪仗、东宫妃仪仗、亲王妃仪仗、郡王妃仪仗、郡主仪仗的记载中皆有“红杖一对”。李东阳等.大明会典(第140卷)[M].明万历十五年(1587年)内府刊本(140):8,(141):9-1.

[10]山雪薇.清代宫廷祭祀乐研究[D].郑州:河南师范大学硕士论文,2018.

[11]大同市考古研究所.山西大同沙岭北魏壁画墓发掘简报[J].文物,2006(10).

[12]山东博物馆等.鲁荒王墓[M].北京:文物出版社,2014:155.

[13]同 [12]:131。

[14]“(洪武二十六年)三月,……是月,颁诸史职掌《稽制录》。……十二月,壬申朔。庚子,颁《永鉴录》于诸王。”夏燮.明通鉴载[M].长沙:岳麓书社,1999:87-89。

[15]明史载:“(诚泳)性孝友恭谨,晋铭冠服以自警。秦川多赐地,军民佃以为业,供租税,岁歉辄蠲之。长安有鲁斋书院,久废,故址半为民居。诚泳别易地建正学书院,又旁建小学,择军校子弟秀慧者,延儒生教之,亲临课试。王府护卫得入学,自诚泳始。所著有《经进小鸣集》。弘治十一年薨,无子。”张廷玉.明史(第116卷)[M].北京:中华书局,1974:3561。