互动视角下的指称确定性研究 *

2020-04-01陈明珠

谢 群 陈明珠

(黑龙江大学,哈尔滨 150080)

提 要:名称的指称问题一直是西方语言哲学界的研究重点,其涉及意义的确定性问题。摹状词作为名称中的一种,自被罗素提出以来一直备受学者关注。虽然学者们对其功能及分类的研究不断深入,但尚未达成共识。本文尝试从摹状词理论发展的3个阶段入手,分别从语义层面、语用层面和意向性3个层面探讨摹状词研究对语言研究的贡献,并从互动视角补充指称的确定性研究,尝试构建互动视角下主观意义的分析模式。

1 引言

名称的指称问题一直是西方语言哲学界的研究重点,其涉及意义的确定性问题。“对指称问题的主要探讨最早始于弗雷格,此后,罗素、斯特劳森、唐奈兰、克里普克和普特南等也为此理论的发展相继做出重要贡献。”(李蓓岚 郭继荣 2016:18) 摹状词(descriptive phrases)作为名称中的一种,自被罗素(B. Russell)提出以来一直备受学者关注。学者们已经较为深入地研究过其功能及分类,但尚未达成共识。关于摹状词的指称确定性问题,哲学家的观点经历过从语义到语用再到意向性的过程。摹状词指称的确定性问题是语言意义确定性的重要组成部分。本文尝试从摹状词理论发展的3个阶段入手,探讨不同学者的摹状词研究,分别从语义层面、语用层面和意向性3个层面探究其对语言学研究的贡献,以期分析限定摹状词指称的确定性的影响因素,进一步说明话语意义的生成机制。

2 专名与摹状词

密尔(J.S. Mill)区分名词的内涵与外延。这在语言哲学和形式逻辑中都具有重大影响。他在此基础上明确地区分专名(proper names)和通名(general names)。他认为,专名与通名的主要区别在于:专名只有外延,而无内涵;通名则既有外延,又有内涵。(涂纪亮 2007:428) 弗雷格(G. Frege)认同密尔关于通名问题的观点,而在专名问题上与其存在分歧。他将专名理解得非常宽泛,承认存在着一些具有含义而无指称的专名,如小说中虚构人物的名字“朱丽叶”“哈姆雷特”等。他进而通过区分符号、符号的意义和符号的意谓来尝试对意义进行分析,以便达到追求真的目的。弗雷格认为,专名的意义应当是它所出现的句子的意义的组成部分,而专名的意谓则是我们用它所表达的对象本身(叶秀山 王树人 2004:112)。弗雷格有关意义和意谓的区分对分析哲学的形成起到决定性作用,对罗素和维特根斯坦的思想都产生重要影响。

罗素对于名称指称问题的观点前后曾有很大变动。撰写《数学原则》(1903)时,罗素同意迈农和弗雷格的观点,认为事物是专名指称的项,既包括各种现实的存在物,也包括各种非现实的、虚构的东西,如“圆的方”“独角兽”。但是在撰写《论指示》(1905)时,罗素否定了这一观点,认为其无法解决著名的“金山难题”。为此,罗素提出摹状词理论(Description Theory)①,将个体词分为专名和摹状词。根据摹状词理论,逻辑命题的主项是专名的指称物,即该专名的意义;摹状词不是专名,只是一个不完全的符号,不代表命题主项,只能做谓词,表达某种性质。通过这种方式,摹状词理论强调自然语言结构与逻辑命题结构的差异性,取消肯定虚构事物的本体论,解决“金山难题”和同一律的普遍性问题。罗素自己曾经非常自负地写道,摹状词理论“澄清从柏拉图的《泰阿泰德篇》开始的、两千年来关于‘存在’的思想混乱”(罗素 1976:392)。

罗素的摹状词理论受到西方许多语言哲学家的赞扬,甚至被拉姆塞称为“哲学的典范”。罗素凭借摹状词理论将语言的逻辑分析置于哲学研究的中心位置,最终促成哲学的“语言转向”。不仅如此,摹状词理论也作为一种逻辑理论,被现代逻辑采纳。它从逻辑的角度分析命题中的语词与现实中的对象之间的关系,促使概念更加明确、意义更加清晰。

3 指称理论的3个阶段

罗素的摹状词理论在备受称赞的同时,也饱受质疑。自问世起,摹状词理论就受到摩尔等人的批评与质疑,斯特劳森更是从根本上否定这一理论,认为这是“逻辑上的一场灾难”(陈嘉映 2013:88)。无论赞扬或是批评,罗素的摹状词理论都引发学界对相关问题的关注。批判的声音更是成为推动摹状词理论进步的动力。纵观历史,摹状词理论的发展历程可归结为3个阶段:语义层面、语用层面和意向性。这3个阶段的划分可以进一步凸显学界研究重点的变化以及影响语言意义的因素的不断丰富。

3.1 语义层面

按照罗素的理论,一切名称都是摹状词。通名是非限定摹状词(indefinite descriptions),在英语中表现为以不定冠词a(n)开始的描述性词组,如,一个弗雷格的学生;专名是限定摹状词(definite descriptions),在英语中表现为以定冠词the开始的描述性词组,如“那个写《逻辑哲学论》的人”(赵敦华 2014:123)。非限定摹状词没有唯一性,限定摹状词具有唯一性。

罗素进一步区分逻辑专名和普通专名,主张普通专名实际上是缩略的摹状词或伪装的摹状词。专名等于一个或一些摹状词。每个限定摹状词都蕴涵着一个存在命题。摹状词不直接指示某一个体,不具有独立的意义,因而是一个“不完全的符号”,它在孤立的状态下不具有意义(涂纪亮 2007:438)。摹状词不是指示说话者亲知的对象,而只是对对象进行特征描述。摹状词没有命名功能,只有描述功能,是通过对对象进行特征描述而指示。罗素关于普通专名是缩略的或伪装的摹状词的观点,曾受到维特根斯坦、塞尔等人的支持,在语言哲学中具有相当大的影响。(涂纪亮 2007:434)

3.2 语用层面

陈波认为,罗素的理论停留在语义学层面,其探讨的摹状词意义是相对于社会共同体和公共的语言框架而言的,与特定的语境、说话者、听话者无关;而斯特劳森首次将语境、说话者的意向、社会历史文化因素等引入语词和语句的意义分析,并区分语词的指称性使用和归属性使用(陈波 2006:177-178)。指称研究由此进入语用学层面,对后来的发展产生非常重要的影响。”

3.21 情景语境

日常语言分析哲学兴起之后,牛津哲学家斯特劳森在《论指称》(1905)一文中批评罗素混淆句子和句子的使用。句子的意义取决于一般的句法规则,不符合句法规则的句子无意义;句子只有在使用时,才有真假的问题(赵敦华 2014:125)。斯特劳森批评罗素混淆语词本身与语词的使用,以及语句本身与语句的使用。他认为,语词本身并不指称任何对象,只有人们在不同场合下使用语词去指称不同的对象。因此,语词本身和语词的使用不同,不能混为一谈。斯特劳森的思路就是,“一定要根据我们在使用这些语词的具体情况来确定它们的具体意义,这对于命题中的主谓区分来说同样如此。这些思想被视为牛津日常语言学派的主要观点”(叶秀山 王树人 2004:635)。林斯基等人支持斯特劳森对罗素的批判,认为“是语言的使用者在做出指称,而不是(除非在派生的意义上)他们使用的表达式在指称”(Linsky 1976:76)。日常语言学派的后继者格赖斯(P. Grice)持类似观点,认为我们应当区分两种情况:第一,一个说话者使用的语词所表示的意思;第二,这个说话者在特定场合下通过使用这个语词所表示的意思。他认为,在很多情况下,说话者通过说出前一句话来表达后一句话的意思,而前一句话本身根本不含有后一句话的意思(Grice 1968:225-242)。

唐奈兰(K. Donnellan)指出,罗素和斯特劳森的摹状词理论均未明确摹状词的两种功能。因此,他明确指出并严格区分摹状词的归属性与指称性用法。归属性用法意味着语义关系,无需考虑话语的语境;指称性用法则需要借助于语境来判断其所指(李蓓岚 郭继荣 2016:21)。在唐奈兰看来,限定摹状词的用法由说话者在某个特定场合下的意向功能决定,属于语用范畴。如若某个语句显示出某种程度上的含混不清,唐奈兰认为“这个语句在语用上是含混的:在那个摹状词所起的两种作用之间的区别是说话者的意向的功能”(唐奈兰 1998:464)。我们可以发现,限定摹状词指称的意向性视角已经在唐奈兰的思想中初现端倪。

3.22 历史因果语境

与弗雷格、罗素和维特根斯坦等人的摹状词理论相对立,克里普克和普特南等人在发展斯特劳森和唐奈兰的思想的基础上,于20世纪60年代提出“历史的、因果的指称理论或命名理论”。克里普克认为,摹状词在指称一个对象时,仅仅借助于把某些特性归之于对象的方式,因此它的指称方式受到世界上发生的种种偶然的事件或过程的影响。(涂纪亮 2007:440) 他严格区分专名和摹状词,认为名称与对象之间的联系不是通过描述来确立的,而是通过最初的命名仪式来确立的。他坚决反对专名等于某一个限定摹状词的思想。克里普克的理论优点,是将专名指称对象的识别与对现实的关注联系起来思考。这就是把专名指称的确定视为语言和社会联系的结果以及指称对象在人际之间传播交际的结果。(陈道德等 2007:39) 但是,达米特认为,有很多种类的名称无法由历史因果理论加以说明。克里普克的理论最多只适用于人名地名这一类特定的名称,但即使就人名地名来说,历史因果理论也不能表明说出一个名称和听到一个名称的差别。(陈嘉映 2013:217)

3.3 意向性

塞尔在维特根斯坦有关家族相似性讨论的基础上发展出“不定簇理论”(Cluster Theory),认为“指称对象的专名联系于描述该对象的摹状词中的一簇,究竟哪些摹状词形成这一簇则是不确定的”(塞尔 1998:524-525)。20世纪初,布伦塔诺关于意向性是心理现象和物理现象间联系的思想对胡塞尔和塞尔等哲学家产生影响。塞尔开始关注意识和语言的关系,将语言和心灵结合起来,从说话人意向的角度探讨指称的确定性问题。塞尔认为,指称是一种言语行为。“语言上的指称总是依赖于心灵的指称,或者它就是心灵的指称的一种形式。”(同上 2007:239)他主张将摹状词视为意向内容的表达方式,将描述性指称理论改为意向性指称理论,认为历史因果指称论主张的外在物理因素链本质上只是内部意向内容转移的反映(同上:197-248)。塞尔的意向性指称理论将语言、心灵和世界密切联系在一起,更为合理地解释语言与世界之间的指称关系,是对罗素和克里普克理论的有力补充。

4 指称确定性研究的启示

4.1 以往研究的启示

通过以上的分析可知,摹状词研究经历一个从语义、语用到意向性的过程。这个过程饱受争议,斯特劳森批判罗素没有区分语词和语词的使用,塞尔认为斯特劳森没有考虑说话人的意向性在确定摹状词指称中的作用。这种不同视角的批判不断推动对摹状词指称确定性问题的研究。但是,我们也可以换一个角度来思考这个问题。在肯定批判的推动作用的同时,我们来看一下不同层面的研究对了解语言意义问题以及在推测意义的生成机制方面的贡献。

首先,语义层面的研究。尽管罗素的摹状词理论受到后世学者的批判,但是其开创性的地位不容置疑。回顾历史,综合语用和心灵的指称论解释当然适用范围更广。但是,如果仅在语义层面分析名称的指称问题,尤其是限定摹状词的指称问题,可以对当前人工智能发展的语言理论基础提供很多启示。不同的研究目的使得不同的理论在不同的研究层面上获得生存空间。语义层面的研究就是抛弃语境与人等社会因素的研究,因此它的研究成果才带有很强的抽象性以及在计算机编程等科学领域的适用性。抽象的规则有利于研究体系的建立,这将使得所有的语言现象有的放矢。就如我们给地球画上经线和纬线一样,以便我们确定自己的位置。这样可以为纷繁复杂的语言现象提供分类的框架和依据。语言的意义包括主观意义和客观意义两个方面,语义层面的研究很大程度上解决客观意义的问题,余下的主观意义的问题很大程度上成为语用层面研究的中心。

其次,语用层面的研究。语境影响语词指称的确定性,甚至起决定性作用。从情景语境到历史因果语境,也可以说是从共时语境到历时语境的一个变化,语境的范围在不断扩大,但都同时对意义以及指称的确定性问题产生影响。尤其是限定摹状词具有明显的描述性,其描述性正如维特根斯坦和塞尔坚持的簇摹状词理论认为的那样,是由一组或几个摹状词共同指向同一对象,进而来指称事物。因此,这些特征都依赖语境而存在。这类理论将语言之外的世界性因素引入指称的确定性研究,进而影响之后的语用研究。

最后,意向性层面的研究。“语句和语词具有作为语言组成部分的意义。语句的意义是由语词的意义和语词在语句中的句法排列来决定的。但是,说话人在说出这个语句时所意谓的东西,在某种限度之内,完全是属于他的意图问题。”(同上 2001:134) 说话人使用语词指称事物,在使用语词的客观意义的同时也体现出说话人的意向性。意向性维度的引入使得名称指称问题在更大范围上得到解决,但是仍不能解释说话人在不能确定所用名称的意义时却能正确指称且顺利完成与受话人的交际的现象。

4.2 指称确定性的互动观

随着语言研究的不断深入,有关语言意义的研究不断发展出新的理论,如观念论和真值条件论等。语言研究的互动观或者说交互主体性视角的优势在于引入受话人对语言意义生成的影响,即受话人的存在以及自身的各种背景因素对说话人使用语词指称时的确定性的影响。正如斯特劳森强调要区分语词本身和语词的使用一样,语词的使用一定是以存在互动双方为基础。即使是书面独白话语也具有对话性,是在假定存在某个或某类受话人的基础上创作而成的。

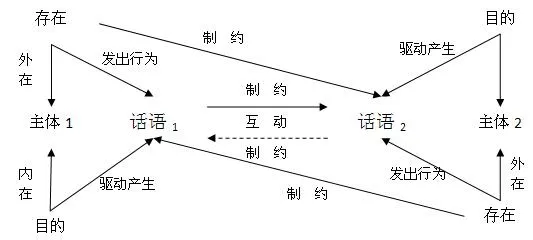

我们赞同语言的意义分为客观意义和主观意义两部分的观点。从共时的视角看,客观意义相对稳定,属于语义学研究的范畴。无论其作用是指称还是描述,涉及的都是在人或者该语言的成熟母语者中达成共识的意义。主观意义则较为复杂,涉及说话人、受话人和当时的情景,以及对话双方各自的背景知识。这些因素都影响着语词或是语句指称的确定性,如图1所示。例如,按照罗素的定义,摹状词指在英文中带有定冠词the的描述性词组,如“那个写《逻辑哲学论》的人”。斯特劳森认为这个摹状词本身不能指称,要说话人使用这个摹状词才能实现指称。可是在交际中,说话人使用这个摹状词的指称是否成功要根据受话人的反应进行判断。如果互动双方在讨论这个话题时都用这个摹状词指代维特根斯坦,那么指称行为成功,交际具备继续进行的基础。如果受话人以为《逻辑哲学论》的作者是拉姆塞,自己却没有意识到,这就会产生误解,那么指称行为失败。

图1 话语互动机制示意图

综上所述,语言的意义不能脱离交际双方和语境而存在。脱离使用者和语境的语言研究不能实现语言哲学家对意义的终极追求。在考虑发话人的意向性影响指称确定性的同时,也不能忽视受话人的影响。互动语用学的倡导者托马斯(J. Thomas)指出,“意义的生成是一个动态的过程,需要说话人和听话人双方就意义进行协商,需要语境和话语的意义潜能”(廖美珍 2012:24)。也就是说,意义是双方共同建构的。交际的过程是意义互动的过程,主体性体现在话语中就是词汇的静态意义,而主体间性则主要体现话语中动态意义的生成过程。

5 结束语

影响语言意义的确定因素是复杂的,这毋庸置疑。但是,如何能在复杂的表象背后寻找到清晰的规律是语言学家和语言哲学家一直努力的方向。从罗素、斯特劳森到塞尔,他们的研究使语言意义的研究从抽象的结构走向具体的语境,再走向心灵哲学。人不仅需要通过使用语言和世界建立联系,也需要通过使用语言来和其他人建立联系。因此,互动视角下的指称确定性研究引入受话人作为一个影响因素,可以进一步解释语言使用的真实情况,揭示主观意义的生成与运作机制。

注释

①也有学者将其译为“摹状语理论”,陈嘉映(2013)认为应译为“描述语理论”。本文采用学界使用频率较高的译法,译为“摹状词理论”。