超声评价青老年颈动脉粥样硬化斑块临床价值

2020-03-30陈倩倩李秀云郑金珏邹春鹏

陈倩倩 李秀云 郑金珏 邹春鹏

随着生活方式和饮食结构的改变,中国人群的高血压病、糖尿病、高脂血症、肥胖等发生率明显上升且趋于年轻化,我国青年脑血管疾病形势严峻。已有大量研究报道,脑梗死的发生与颈动脉粥样硬化斑块有密切关系[1~5]。本研究着重分析44岁以下青年人群(据联合国世界卫生组织新确定的年龄分段)的颈动脉粥样硬化斑块超声影像学特征,并与老年人群的颈动脉粥样硬化斑块进行对比分析,同时总结发生脑梗死的青老年患者颈动脉粥样硬化斑块特点,为预防青年脑血管事件提供一定的参考依据。

资料与方法

1.分组和一般资料:选择2017年1~12月笔者科室检出颈动脉粥样硬化斑块的16~44岁青年患者297例为青年组,其中,男性243例,女性54例,患者平均年龄39.38±3.64岁,合并高血压183例,合并糖尿病52例,合并高脂血症28例,合并冠心病17例,脑梗死31例;另外选择同期确诊颈动脉粥样硬化斑块的60~98岁老年患者302例为老年组,其中,男性184例,女性118例,患者平均年龄74.49±8.45岁,合并高血压132例,合并糖尿病46例,合并高脂血症37例,合并冠心病33例,脑梗死48例。同期颈动脉超声检查无斑块青年50例为空白对照组,其中,男性31例,女性19例,平均年龄35.72±8.21岁,并且不合并其他心血管及代谢性疾病。所有病例均经头颅CT和(或MRI)检查,脑梗死诊断均符合全国第四届脑血管疾病会议制定的标准,并显示与临床症状相符的责任病灶。排除颈动脉夹层、大动脉炎、烟雾病及心房颤动、心瓣膜病等心源性脑梗死及其他少见栓塞等引起的脑梗死。收集并记录患者性别、年龄、血压、空腹血糖、甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)。

2.颈动脉超声检查:应用Philips iU 22型彩色超声诊断仪,探头型号L9-3 Linear Array,探头频率3.0~9.0MHz,采用灰阶显像方式右侧自无名动脉分叉处、左侧自主动脉弓起始处开始扫查,按照横切、纵切方式扫查连续观察颈总动脉主干、颈内外动脉分叉处、颈内动脉和颈外动脉起始部,注意有无内中膜增厚及斑块形成。依次测量并记录斑块分布位置、数量、斑块回声强度、斑块Crouse积分(测量双侧颈动脉内各个独立斑块的厚度,将所测得的所有独立斑块厚度相加后即为Crouse积分)[6]。

3.超声判断斑块标准:正常颈动脉内、中、外3层结构清晰,当IMT局限性增厚≥1.5mm时,定义为颈动脉粥样硬化斑块形成。根据斑块的组织病理学基础及超声声像特点, 将斑块分为均质低回声斑块、均质中等回声斑块、均质强回声斑块、不均质性斑块[7]。其中低回声及不均质回声斑块,属于不稳定斑块;均质中等或强回声斑块属于稳定斑块。根据2002年10月, 美国放射年会超声会议就CAS 超声检查和诊断标准的统一性达成的共识, 将颈动脉狭窄程度分类为<50%、50%~69%、≥70%、接近闭塞及完全闭塞4级[8]。

结 果

1.临床数据统计情况:本组资料显示青年组收缩压、舒张压均明显高于空白对照组(P<0.05),而空腹血糖、血脂、年龄因素与空白对照组比较差异无统计学意义;青年组舒张压、甘油三酯、总胆固醇均高于老年组(P<0.05),而两组收缩压、空腹血糖值、HDL、LDL比较差异均无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 空白对照组、青年组及老年组一般资料比较

与空白对照组比较,*P<0.05;与青年组比较,#P<0.05

2.颈动脉粥样硬化斑块分布位置特征:青年组患者297例,斑块519个,斑块分布于颈动脉分叉处为主,占70.7%,而颈内动脉起始部、颈动脉主干部及颈外动脉起始部均相对少见,分别占11.8%、11.8%、5.8%;老年组斑块分布表现为颈动脉分叉处伴发其他部位共存形式,虽也以颈动脉分叉处为主,占42.8%,但发生比例明显低于青年组(χ2=112.87,P<0.001),且在非颈动脉分叉处部位(包括颈内动脉起始部、颈外动脉起始部及颈动脉主干部)分布比例均高于青年组,分别占19.9%、17.9%、19.4%,详见表2。

表2 青年组和老年组颈动脉粥样硬化斑块分布位置比较[n(%)]

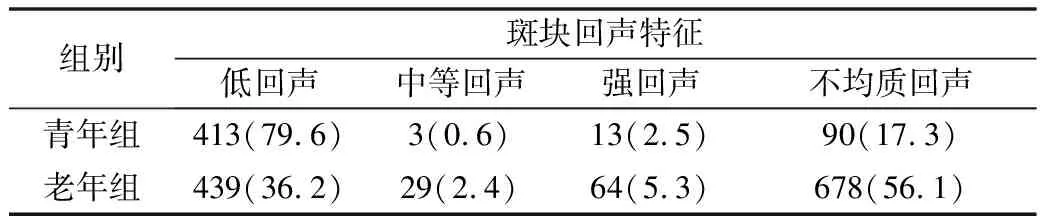

3.颈动脉粥样硬化斑块回声特征:青年组与老年组斑块回声性质均以不稳定斑块为主,青年组多表现为均质低回声,占79.6%。老年组斑块以不均质回声斑块为主,占56%,而均质低回声斑块仅占36.3%(表3、图1A、图1B)。

4.颈动脉粥样硬化斑块Crouse积分及人均斑块数量比较:青年组斑块Crouse积分小于老年组(2.70±1.37 vs 4.38±1.96mm,t′=19895.0,P=0.000);青年组人均斑块数量少于老年组(1.75±1.47 vs 4.00±2.76),差异均有统计学意义(t′=21582.0,P<0.001)。

表3 青年组和老年组颈动脉硬化斑块回声特征比较[n(%)]

χ2=273.392,P=0.000

5.颈动脉狭窄程度比较:两组狭窄均以轻度狭窄为主,但青年组中度以上(>50%)狭窄的比例低于老年组(1.68% vs 8.94%,χ2=15.594,P=0.000,表4、图1C、图1D)。

图1 颈动脉粥样硬化斑块二维图像A.颈总动脉主干均质低回声斑块;B.颈总动脉主干不均质回声斑块;C.颈总动脉主干部动脉粥样硬化伴狭窄;D.颈内动脉起始段动脉粥样硬化伴狭窄;LCCA.左颈总动脉;ICA.颈内动脉;白箭所指为斑块

表4 青年组和老年组颈动脉狭窄率比较(n)

6.发生脑梗死事件的颈动脉硬化斑块特征比较:青年组发生脑血管事件31/297例(10.44%),均为不稳定斑块,其中27例以均质低回声为主,占 87.10%,其中1例有急性血栓形成,另外4例表现为不均质回声斑块;青年脑梗死患者的颈动脉硬化斑块分布于颈动脉分叉部占74.19%,而其他部位相对少见。老年组发生脑血管事件48/302例(15.89%),43例存在不稳定斑块,占89.58%,不均质回声、低回声斑块及两者并存的病例分别为20例(41.67%)、13例(27.68%)、10例(20.83%)。老年脑梗死患者颈动脉分叉部均存在斑块,其中30例合并颈动脉主干及颈内外动脉起始部斑块,占62.5%。青年组与老年组脑梗死发生率比较,差异无统计学意义(10.44% vs 15.89%,χ2=3.894,P=0.054)。

讨 论

现代社会动脉硬化年轻化趋势日渐明显,青年人群脑梗死发生率也呈年轻化及逐年上升趋势。目前已有大量研究表明颈动脉粥样硬化与青年脑梗死之间存在着密切的关系[ 9~11]。因此有必要总结青年颈动脉硬化人群的特点,以利于临床早期预防和治疗。

本研究结果显示存在颈动脉硬化斑块的青年人群多数存在高血压,且收缩压及舒张压均明显高于无颈动脉硬化斑块的青年人群,而两组空腹血糖、血脂、年龄因素比较差异无统计学意义,提示高血压有可能是青年人群出现动脉硬化斑块的重要影响因素。朱颖等[12]、李磊等[13]、李朝军等[14]的研究结果显示,随血压水平的增高,颈动脉粥样硬化斑块的检出率增加,易损斑块内新生血管指标与血压相关。Hong等[15 ]也证实,高血压前期人群颈动脉粥样硬化的发生率明显增高。因此对于青年人而言,注重控制血压非常重要。本研究还显示青年组舒张压、甘油三酯、总胆固醇水平均高于老年组,考虑存在颈动脉斑块的青年人群的血压、血脂控制差,可能与青年人对高血压、高血脂的重视程度不够有关,而老年人群随着年龄的增长对自身身体关注度增高,以及控制血压血脂药物的应用等社会和医疗因素影响,反而对血压和血脂控制得相对青年人好。

万芙蓉等[10]研究显示青中年脑梗死患者动脉粥样硬化程度较老年患者轻,严重的管腔狭窄出现比较晚,症状的发生主要与不稳定斑块有关。本研究显示青年组和老年组的斑块均以不稳定斑块为主,青年组斑块Crouse积分及人均斑块数量少于老年组(P=0.000);青年组颈动脉中重度狭窄率低于老年组(1.68% vs 8.94%,P<0.05),与其研究结果一致。但是本研究进一步分析发现青年组均质低回声斑块比例较老年组高(79.6% vs 36.3%,P=0.000),而且青年脑梗死患者颈动脉斑块性质主要为均质低回声,占87.10%,这可能是因为均质低回声斑块属于斑块发展的早期阶段,多发于青年人群,后期可发展为不均质斑块或多种回声斑块共存,均质低回声斑块和不均质回声斑块均易破裂导致心脑血管急性事件发生,正如本组老年脑梗死患者颈动脉硬化斑块表现为不均质回声、低回声斑块及两者并存,分别占41.67%、27.68%、20.83%。本研究显示老年人群斑块也以不均质回声斑块为主,少部分为均质低回声(56.1% vs 36.2%,P<0.05),进一步证实动脉粥样硬化是一个时间累积的过程。这与黄锦平等[16]的研究结果基本一致。因此当青年患者出现颈动脉均质低回声斑块时,应提高警惕并及早干预。

有研究显示发生脑血管事件人群的动脉粥样硬化病灶多分布在颈动脉分叉处外侧壁或弯曲处的内侧壁和颈动脉窦部,这些部位内膜易受损,斑块破裂脱落,导致患者低灌注性脑梗死[17,18]。本研究结果也显示青年脑梗死患者颈动脉硬化斑块好发于颈动脉分叉部,占74.19%,青年人群在颈动脉分叉部多发分布斑块的特点可能与青年脑梗死的发生有密切关系。本研究结果显示老年脑梗死患者均存在颈动脉分叉部斑块,同时有62.5%合并其他部位多发斑块,这也可以解释目前诸多的研究证实脑梗死人群的颈动脉硬化病灶多分布在颈动脉分叉处,随着动脉粥样硬化进展,逐渐出现老年人颈动脉多部位同时受累的现象[19~21]。

由于青年人的年龄优势和对自身健康关注度不够,往往忽视发生脑梗死的风险,但从本组研究统计分析,存在颈动脉粥样硬化斑块的青年组和老年组脑梗死发生率分别为10.4%、15.9%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05),说明有颈动脉粥样硬化斑块的青年人发生脑血管事件的风险并不比老年人低,对颈动脉硬化斑块的研究和认识不能局限在中老年人。

本研究局限性在于未对斑块大小及斑块内新生血管情况进行对比分析,另外未对颈动脉粥样硬化斑块的可能干预因素进行系统的整理分析,比如老年人群可能有效的控制了高血脂等因素从而导致血脂水平低于存在颈动脉斑块的青年人群的统计结果,这些还有待于进一步研究分析。

综上所述,在临床工作中,对存在颈动脉粥样硬化斑块的青年高血压患者应更加重视,特别是对发现均质低回声斑块并且斑块出现在颈动脉分叉部的青年患者,一旦检出此种斑块, 应引起临床医生的重视,及早干预,进行积极有效治疗,尽可能地预防青年脑血管事件的发生。