从版本对比看王范地《霸王卸甲》的传承与创新

2020-03-30王冰张弩

王 冰 张 弩

公元前202年,刘邦、项羽两大政治集团,为争夺江山展开垓下之战。《史记·项羽本纪》记载:“项王君璧垓下,兵少食尽,汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌,项王乃大惊曰‘汉皆已得楚乎?是何楚人之多也。’”(1)司马迁:《垓下之围》,载《史记·项羽本纪》。天明,汉军追项羽至乌江,项羽寡不敌众拔剑自刎,最终汉军获胜。中国历史向来胜者为王败者寇,称颂胜利者居多,西楚霸王项羽这般虽败犹荣的历史人物极为少见,如此也吸引了众多文学家和艺术家们对此人物产生浓厚的兴趣,在历史传记、戏曲表演、音乐作品中,以此素材创作的作品数不胜数。琵琶曲《霸王卸甲》从1762年《一素子琵琶谱》始(2)庄永平:《琵琶手册》,上海:上海音乐出版社,2001年,第268页。,流传至今已形成多种不同流派风格的演奏版本,艺术家们通过琵琶丰富多变的技法演绎了激烈的战争场面、楚歌和别姬等经典情节,展示了琵琶艺术至刚至柔的艺术表现力。

19世纪中叶前后,江南一带各琵琶流派开始形成,上海派亦称汪派成为20世纪重要的琵琶流派。李廷松跟随汪派创始人汪昱庭学习多年,被公认为是汪派琵琶的主要传人之一,其演奏被后人称为潇洒、稳健,颇具大将风度(3)同注②,第369页。。李先生极其热爱中国音乐艺术,认为中国音乐的意境需要在反复演奏中领悟其中的奥妙。他忠于乐曲原貌,反对随意“即兴”和夸张的外在表演,若有改动必是深思熟虑的结果。《霸王卸甲》是《汪昱庭琵琶谱》中的代表曲目之一,也是李廷松颇有影响力的一首演奏乐曲。在演奏中,他曾提出“文曲武弹,武曲文弹”的观点,要求对《霸王卸甲》中的“吹打”“箫声”“楚歌”等部分突出歌唱性,与其他段落的激烈场面形成对比(4)郑汝中:《精湛的技艺,青松的品格(下):琵琶演奏家李廷松》,《乐器》,2011年,第12期,第66页。。

王范地早年曾师承于李廷松,在学习过程中,李廷松深深地影响了他对艺术的理解和治学态度。王范地在认真学习老师的音乐之后,根据自己的理解与研究,逐渐形成独特的艺术风格。他曾坦言对《霸王卸甲》领悟了近十五年之久,说:“我在乐曲中对所有的改动都是经过仔细推敲,能说出改变的缘由”。(5)文中未标注出处的王范地的观点,均是来自于他在2007年和2008年之间传授张弩演奏《霸王卸甲》中的话语,由作者根据当时的课堂笔记和录像整理。

本文作者之一张弩有幸在2005年至2011年之间跟随王范地学习琵琶传统乐曲和教学,深切感受到了先生琵琶传统音乐艺术演绎的魅力。作者在聆听和欣赏王范地的琵琶曲演奏中不仅折服于先生的音乐处理,同时也深深敬佩其在艺术上的完美追求。王范地演奏的《霸王卸甲》,悲壮绚丽,将项羽的英雄气概,侠骨柔情在音乐中表现得酣畅淋漓。林谷芳曾说:“王范地先生是个承先启后、守住原点又有开创的演奏家、教育家乃至理论家、作曲者,这符合了我们对中国音乐传衍时,演奏者所处关键地位的期待……”(6)林谷芳:《演奏家与演奏家之外的——从中国音乐传衍的特质看王范地的成就》,《人民音乐》,2003年,第10期,第23页。

本文旨在通过对比王范地和李廷松的两个《霸王卸甲》版本,记录和分析王范地对传统音乐传承和个人二度创作空间尺度的把握,由此来看个人在传统音乐传承上的作用。笔者选用了他们最有代表性的乐谱(7)王范地:《王范地琵琶演奏谱》,香港:伟确华粹出版社有限公司,2003年,第27—37页。陈泽民:《汪派琵琶演奏谱》,北京:人民音乐出版社,2004年,第13—22页。和演奏录音(8)王范地:《王范地琵琶艺术》,香港龙音制作有限公司,2003年,唱片编号:RA-031004C。林谷芳:《谛观有情——中国音乐传世经典之四——悲怆史诗》附带音像,北京:昆仑出版社,1998年。进行比较,着重于乐谱对比,从节拍律动、左右手演奏技法及音色变化、音乐形象四个方面,探索王范地对传统音乐的传承及创新。

一、乐谱对比

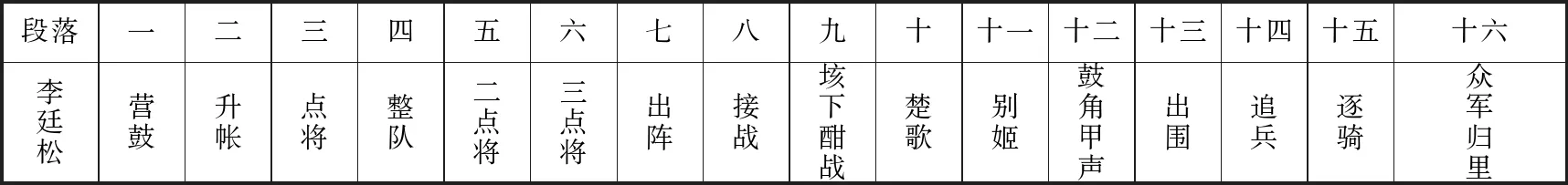

1.乐段的改变

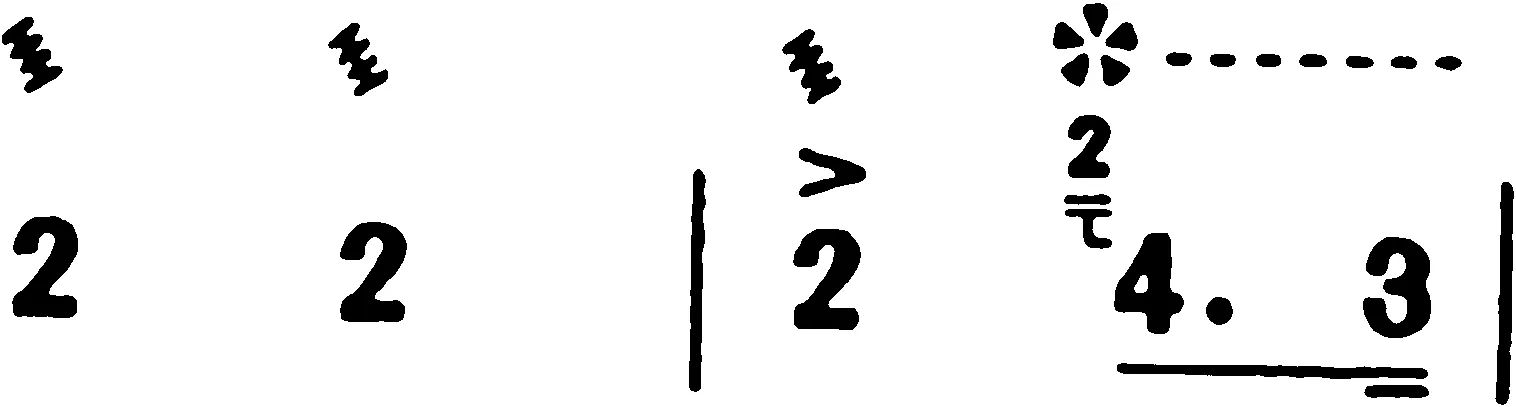

王范地演奏谱(以下简称“王谱”)保留了大部分李廷松演奏谱(以下简称“李谱”)的段落,王谱为十三段,李谱为十六段(见表1)。王谱删除了李谱中的第三段【点将】和第四段【整队】,而将李谱第五段的【二点将】改名为【点将】,第六段的【三点将】改名为【二点将】,将李谱中的第十三段【出围】改名为【逐骑出围】,最后将李谱的第十四段【追兵】和十五段【逐骑】合成一个段落为【追兵】。由此看出王范地将李廷松演奏版《霸王卸甲》的战争场面有所简化,而其他段落标题基本一致。

表1

段落一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六李廷松营鼓升帐点将整队二点将三点将出阵接战垓下酣战楚歌别姬鼓角甲声出围追兵逐骑众军归里

续表

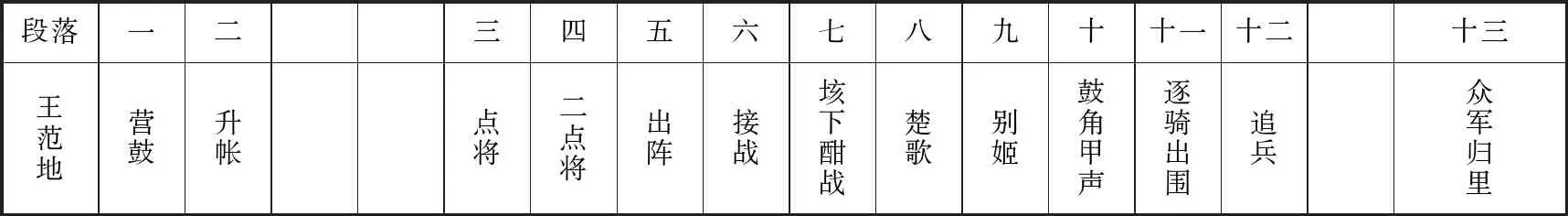

从乐段结构看,《霸王卸甲》基本分为五大部分(见表2):战前准备——战斗过程——楚歌与别姬——后战——尾声(见表2)。王谱的整体小节数是314小节,而李谱是373小节,王谱比李谱少了59小节。从乐段小节数统计看出(见表2),王谱的战前准备相对李谱有大量缩减。对比两位演奏者的录音,从演奏时间比率看,李廷松演奏“战前准备”占了全曲1/2的时长;“战斗过程”占全曲1/4时长,“情感表达”仅占1/6时长。王范地对三个部分演奏时长的分配上较为均匀,战前准备1/3(比李廷松少了1分58秒);战斗过程1/3;情感1/3,尤其是【楚歌】和【别姬】乐段时长比李廷松的演奏多出1分10秒。【楚歌】乐段将李谱的四二拍改成四四拍,并从李谱的77拍扩展至132拍。从段落的删减与扩展可以看出,王范地在《霸王卸甲》的演奏中更着重于人物内心的刻画和感情的渲染,而对战争场面有一定的缩减。我们听王范地演奏的《霸王卸甲》,不仅能感受到项羽的“力拔山兮气盖世”的英雄气概,更是感受到了项羽侠胆柔情的另一面,这样的英雄人物被塑造得有血有肉,人物形象非常真实。王范地紧紧抓住了乐曲中【楚歌】【别姬】乐段,刻画了项羽的细腻情感并呈现出他与虞姬之间的悲剧爱情。将一个英雄人物的矛盾、焦虑、爱恋、思念、犹豫等等情感均浓缩于此,我想可能这也是王范地在缩减其他乐段时,唯独对此乐段大幅度扩展的缘由吧。

表2.《霸王卸甲》乐谱小节对比

版本战前准备战斗过程楚歌与别姬后战尾声总数演奏谱李廷松187小节69小节46小节(2/4拍+散板)46小节25小节373小节王范地110小节71小节36小节(4/4拍+散板)71小节27小节314小节演奏时长李廷松5分14秒58秒1分42秒1分38秒39秒10分11秒王范地3分16秒1分29秒2分52秒1分34秒45秒9分48秒演奏时间对比以李廷松录音为准(王比李)少1分58秒多31秒多1分10秒少4秒多6秒少23秒乐段与全曲时间比率李廷松51%9%17%16%6%王范地33%15%29%16%7%

2.音符变化

仔细比对两个版本的乐谱音符,作者发现,王谱在基本保持了李谱的原貌、遵循“骨干音”原谱的原则下,对一些乐段根据艺术表现的需要,进行了大胆的改动。王范地说:“我对古曲怀着一种敬畏的心态和理念,首先要尊重原著,用心去解读前人的本意,在原谱的基础上尽量发掘乐曲的内涵,然后进行精雕细刻的加工处理,希望能使古谱比原来更丰满。”(9)王范地:《浅谈琵琶的传承与二度创作》,《中国音乐》,2018年,第3期,第29页。乐谱中的音符改动主要有以下几个方面特点:

(1)音符增减

在【营鼓】第一小节第一音的和声使用上,李先生是la、mi、si、la,王先生是la、mi、la、la。经过此处的改动,王先生称此曲的调式更清楚了,音乐一开始即隐伏了一个悲壮的结局。

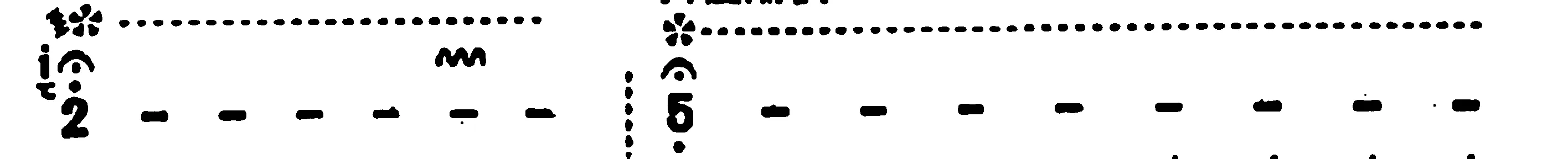

【别姬】乐段中,李谱第294小节重复两遍re、do、re、mi、si、la。王谱第214—215小节的演奏版本中,第一遍时没有mi音,第二遍加入了mi音。从旋律进行上看,王谱中第一句是re到si音的一个三度下行,而第二句则是mi音到si音的四度向下大跳,这种三度到四度的变化,促进了人物情绪的转变,也在情感表达上更凸显出张力。王范地自述此处有两个音乐形象,第一遍do、re、si、la是描写虞姬,第二遍则是展现项羽的英雄人物形象。第二句仅仅是加了一个mi音,就突出了男性化特色,同第一句女性化的音乐形象相比,音乐的对比也显现出来(见谱例1)。

谱例1

李谱:

王谱:

【众军归里】乐段整体没有太多变化,最大不同在最后三个音,王谱在段落最后加了三组re音,用了琵琶拂轮和拂扫的技法,并用“吟”(波动的音高由小到大,速率由快至慢)的技法模仿人物哭腔作为收尾,王范地强调此处突出项羽“天亡我也”一种不甘失败的英雄情结。对于此段的改变,先生说:“我是悟了几年的时间,总觉得就这样结束缺点什么,给他加了一个结尾,没有人反对。”

以上三处音符的改动,看似非常微小,却明确表达了王范地所理解的音乐主题思想,从战争前不祥的阴郁基调铺垫,项羽和虞姬之间的生死诀别,到最终战争失败的不甘与悲恨,成为解读《霸王卸甲》音乐内涵中的点睛之笔。

(2)音符的衔接

相比李廷松注重使用相同音进行衔接过渡,王范地在前后拍音符衔接上,更注意左手的拉弦运用和用三度以上的跳进作为过渡音(见表3)。

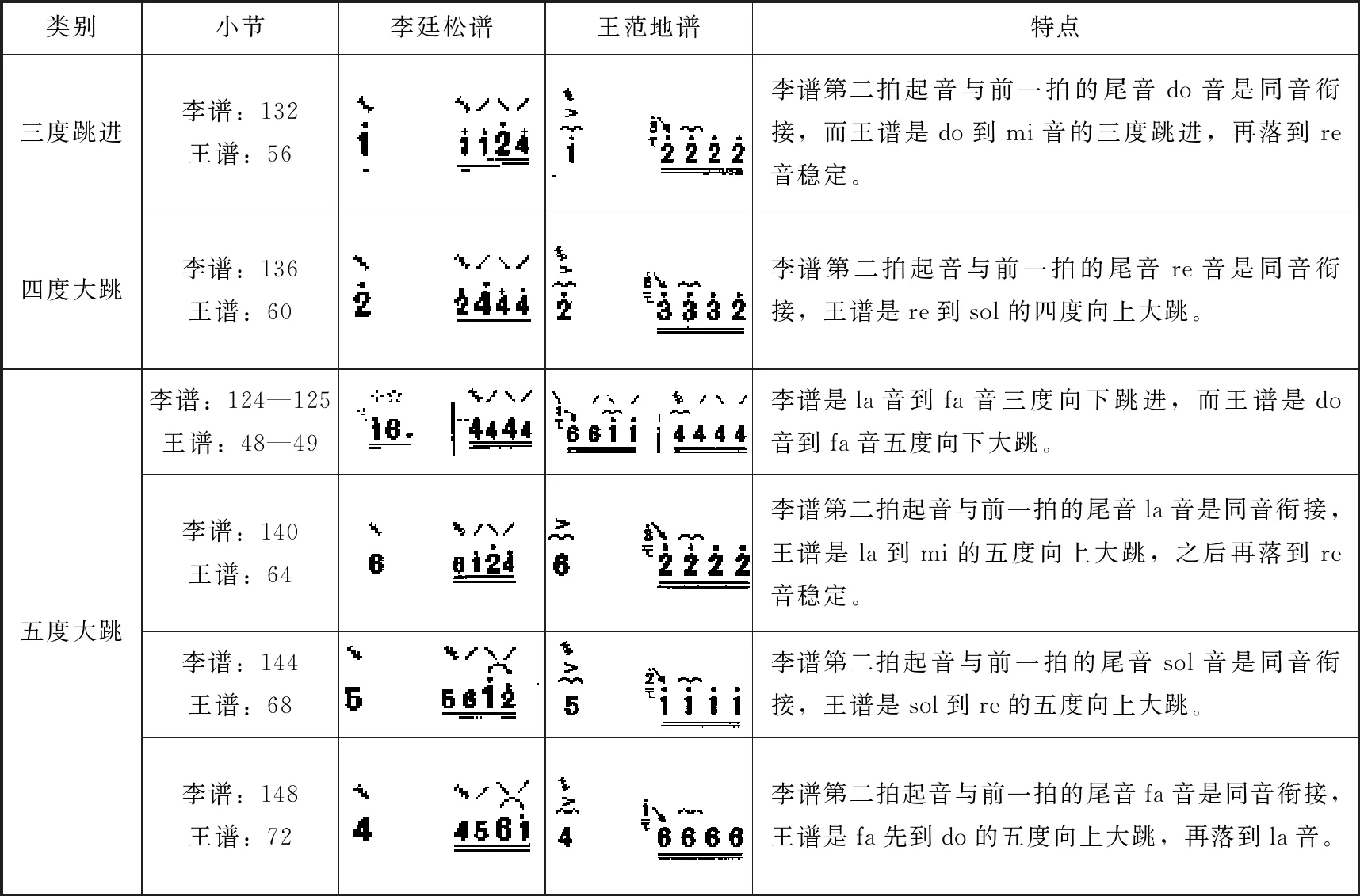

表3

类别小节李廷松谱王范地谱特点三度跳进李谱:132王谱:56李谱第二拍起音与前一拍的尾音do音是同音衔接,而王谱是do到mi音的三度跳进,再落到re音稳定。四度大跳李谱:136王谱:60李谱第二拍起音与前一拍的尾音re音是同音衔接,王谱是re到sol的四度向上大跳。五度大跳李谱:124—125王谱:48—49李谱是la音到fa音三度向下跳进,而王谱是do音到fa音五度向下大跳。李谱:140王谱:64李谱第二拍起音与前一拍的尾音la音是同音衔接,王谱是la到mi的五度向上大跳,之后再落到re音稳定。李谱:144王谱:68李谱第二拍起音与前一拍的尾音sol音是同音衔接,王谱是sol到re的五度向上大跳。李谱:148王谱:72李谱第二拍起音与前一拍的尾音fa音是同音衔接,王谱是fa先到do的五度向上大跳,再落到la音。

从以上谱例可以看出,王谱与李谱的整体旋律骨干音都是相同的。王范地在李廷松的基础上,采用民间“加花、减花”的手法,以及大量应用三度、四度、五度的音符跳进,给音乐增加了更多的“劲头”和张力,突出项羽在大战之前的威猛与果敢特征。而李廷松注重对前后音的同音过渡衔接,在音乐上表现出项羽的深沉稳重形象。我想如同每个人心中都有一个“三国”一般,王范地没有拘泥于老师的表现模式,通过这些细微的变化大胆地塑造了自己心中的项羽形象。

二、节拍律动

中国音乐中记谱似乎很简单,尤其是在节拍节奏上,中国古谱中从未有过精确的记录,但简单的谱面留给后人宽广的创作空间。中国音乐的节拍律动以“散板”和“猴皮筋节奏”最有特点。在散板的演奏中,节奏节拍没有一定规则,演奏者根据想要表达的音乐思想而自由安排节奏律动。王范地在授课时曾和学生说:“散板处理要散而不散,散板是最难的,考验音乐感觉。”如何将散板演奏得形散而神不散,反映出一位艺术家的深厚音乐功底。“猴皮筋节奏”不同于散板在于,它有一定的节拍规律,但却会在细微的地方体现出对速度的“抻、拉、拽、抢”等微妙的律动变化,在一张一弛之间传达着浓重的中国韵味。王范地在《霸王卸甲》的演奏中不仅运用了散板和“猴皮筋节奏”的律动,并且大量应用了戏曲中的锣鼓经元素,这在诸多《霸王卸甲》演奏版本中更是一个大胆的突破。

1.律动节奏变化

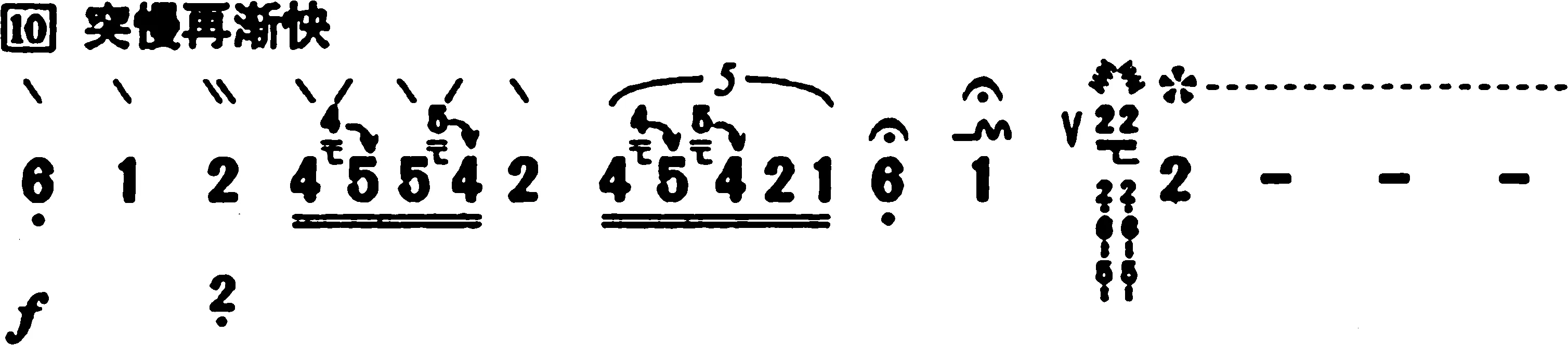

王范地在演奏中特别讲究气口的运用,多处运用气口转换进行腔韵、律动的变化。而慢起渐快、突慢渐快、抢板等节奏变化方式,被王范地在演奏中发挥得淋漓尽致,给乐曲注入了无比鲜活的力量。

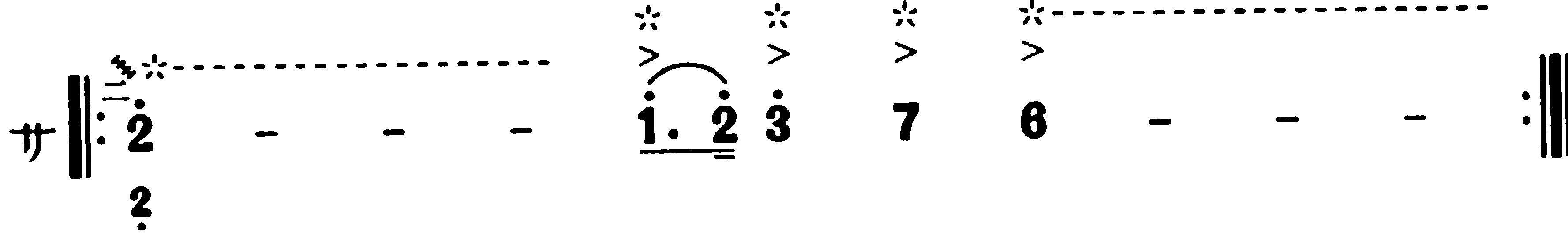

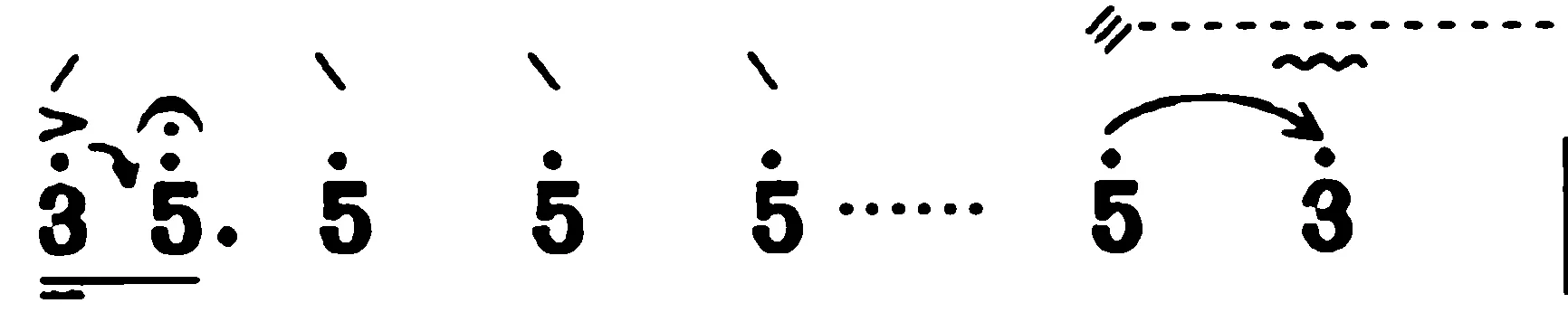

【营鼓】第6—12小节,王范地充分运用了中国的“猴皮筋节奏”。在re、sol、fa、sol几个音的处理上,不同于李廷松的慢起渐快,王范地是突慢渐快,突出节奏之间的鲜明对比。在与后一句re、sol、fa、sol的衔接上,李廷松一气呵成,王范地则在演奏时有一个抢板。王谱第10小节中的la、do、re,王范地将三个音更为拉宽,而在后面的fa、sol、sol、fa、re中,使用了突慢再渐快的速度变化方式。他在此句中的do音上增加了“吟”(10)吟:琵琶左手演奏技法。本谱例中的“吟”为:由静态音转化成动态音,吟的速率每秒6次以下,音高波动幅度自小二度至小三度,波动过程快,有棱角,属刚性。出自:王范地:《王范地琵琶演奏谱》,香港:伟确华粹出版社有限公司,2003年,第152页。和气口,再落到下一个re音(见谱例2)。处理此乐段时,王范地称引子部分更多是节奏的变化,紧缩与拉伸,渐快与渐慢的处理。他认为音乐当中要给一些“预示”性,告诉大家这是一个悲剧,《霸王卸甲》与《十面埋伏》的【列营】是不一样的,《霸王卸甲》虽然很有力量,但是暗示着一种悲剧的因素。

谱例2

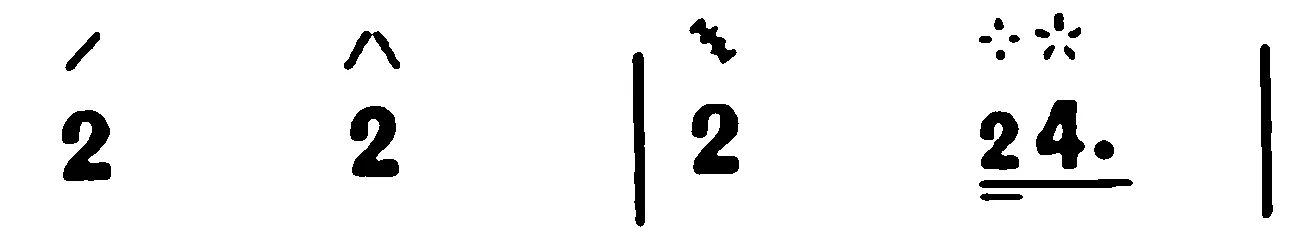

2.节奏型和重音的改变

在【出阵】乐段,李廷松演奏的整体速度比王范地慢,他们在节奏的处理上也有所不同(见谱例3)。对于此乐段的处理,王范地说:“此句中的快速弹挑音色要虚一些,以此更加体现出两个fa音(扫)和末尾la音(分)的重音,从而能够表现出模仿戏曲锣鼓的音响效果。同时,去掉了第一拍sol音的“扫”,使乐句的重音产生位移,加强了音乐不稳定的感觉,更加表现出音乐前冲的动力性。”从演奏录音上进行对比,李廷松演奏的是“仓仓仓嘟衣才”的锣鼓效果,突出“仓”的重音。而王范地是“嘟仓仓.嘟衣才”的锣鼓音效,同样是“仓”的重音,但王范地将重音放在了第二拍。另外,在第三拍的节奏型上,王谱减掉李谱中的一个fa音,将“扫轮”改变为附点“扫.轮”节奏型,缩短了半轮的时值,从而加快了轮速,亦加强了临战的紧张度。如果从塑造的音乐形象上说,李廷松演奏的版本突出军队威武的感觉,而王范地通过打破节拍的稳定性,更加突出了战前的一种紧张焦虑情绪。

谱例3

李谱:王谱:

在【接战】乐段中(见谱例4),王范地与李廷松处理节奏重音也不同。李谱是XXX的节奏型,而王谱则是X.X。在演奏本乐段时,王范地速度更快,强调第一拍重音的处理,再加之音色变化,造成一种向前涌动的感觉。李廷松的音乐律动更为稳健,有一种步步为营的感觉。

谱例4

李谱:王谱:

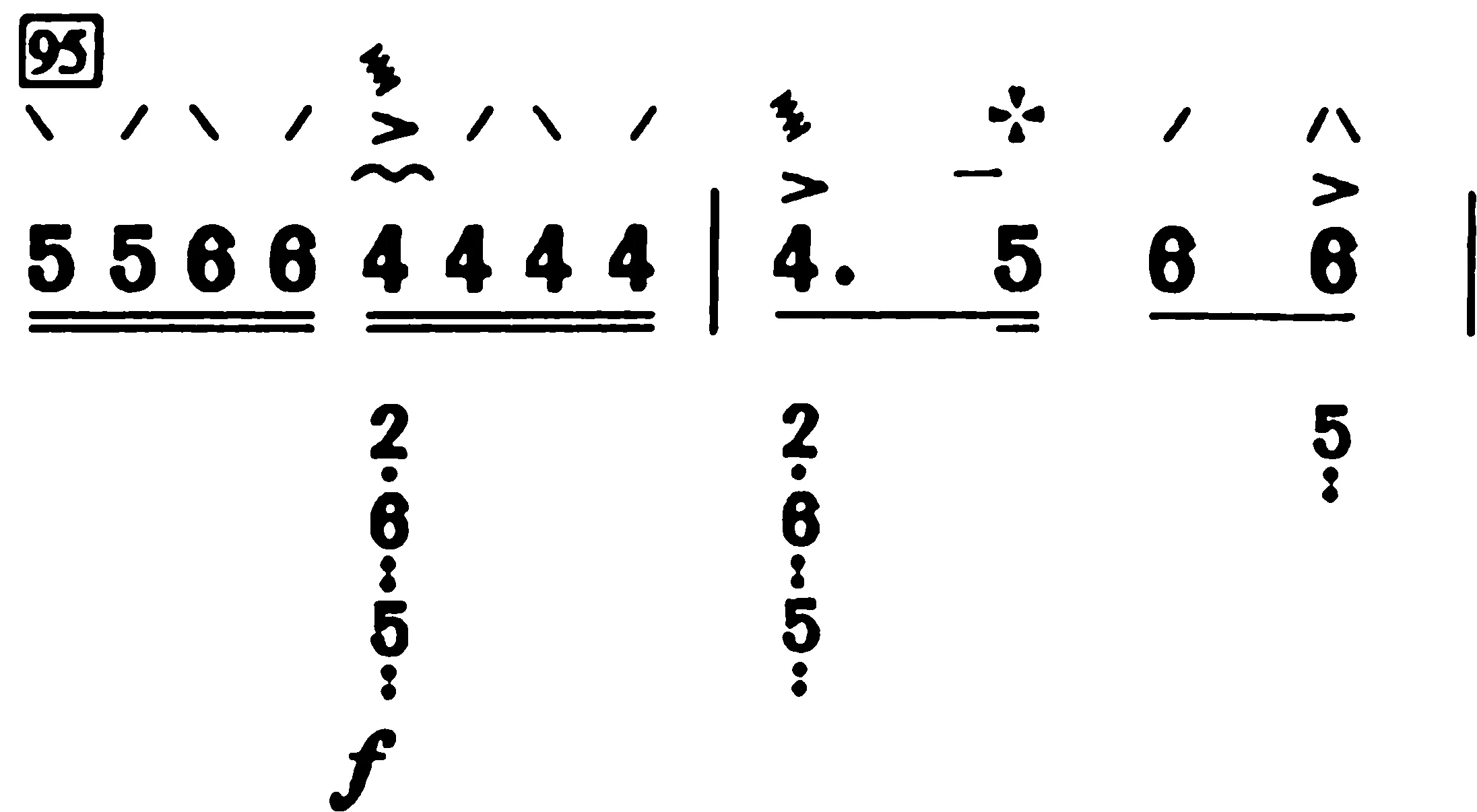

3.速度的改变

对比两位演奏者的录音,在【出阵】乐段,李廷松是每分钟124—126拍的速度进行演奏,王范地的演奏速度是每分钟158—160拍。王范地在速度上的加快,给听者的心理上营造了两军交战前的紧张感。

【垓下酣战】是全曲描述战争场面最为激烈的乐段,经过前面几个乐段的铺垫,李廷松在此乐段用快速十六分音符表达了战争中厮杀呐喊的惊心动魄场面。王范地对此乐段的处理则大为不同,在乐段开头的第159小节将音乐突然停顿,再慢起渐快,逐渐到极快速的连续十六分音符,最后结束时以渐慢速度进入【楚歌】乐段。这种“停、慢、快、慢”的速度变化,给音乐增加了张力,而此处音乐上的休止营造出一种时空的静止感,与之后的激烈战斗形成一个强烈对比。

【楚歌】部分的演奏,王范地用了2分零8秒,李廷松用了53秒,王范地将李廷松2/4拍的内容都拉宽成4/4拍来演奏,整个乐段扩展了两倍,整体速度也放慢了许多。据史料记载,“楚歌”出现在楚军已处于被汉军包围的状态,王范地认为在这样的情境中,项羽和他的士兵分别听到楚歌的情感反应是不一样的。项羽的士兵听到“楚歌”而思念家乡,无心恋战,而项羽也认为军心已被动摇而开始消解了战斗意志。王范地称在演奏此乐段时要使用“情景交融”的手法,在放慢速度的基础上,加上音量和音色的变化,营造出当时四面楚歌的氛围以及聆听者细腻的内心情感变化。

王范地曾说:“我用母语文化来丰富琵琶演奏。”我们从他的散板运用、快慢对比、锣鼓经等等元素中都可以看出民间音乐的灵魂。早年民间音乐的耳濡目染,学习各种民间乐器、戏曲、说唱,包括剧团表演经历,均成为王范地创作的厚实土壤。也正是有这样坚实的传统音乐文化底蕴,使王范地有足够的自信对古曲进行大胆创新和改变。

三、左右手演奏技法与音色变化

林谷芳在《谛观有情》中提到:“相对于其它许多音乐系统(尤其是西方音乐),对音色的重视几乎可以说就是中国音乐最具特质之所在。”(11)林谷芳:《谛观有情——中国音乐传世经典之四——悲怆史诗》,北京:昆仑出版社,1998年,第100页。在中国传统乐器中,琵琶以其丰富的表现力和独特的音色魅力占据着重要的地位。多变的指法更是令琵琶在表现各种音乐风格时如鱼得水。王范地在琵琶演奏技法的应用以及音色的变化上更是注入了心血。他称“琵琶的音色是琵琶的DNA,是独特的,是任何其他乐器不能替代的……音色的变化完全是由乐曲的内容和情感表达,或一种特殊的风格要求而决定的,所以对音色要精心研究”。(12)王范地:《浅谈琵琶的传承与二度创作》,《中国音乐》,2018年,第3期,第25—26页。

在【营鼓】段落第1小节,王范地对李廷松的演奏手法进行了多种变换,如李廷松使用了满轮和挑轮的演奏技法,王范地则变化为轮拂、满轮、滚双、扫拂滚。王范地多变的技巧不仅在音量上做出对比变化,在音色上也非常丰富。如在第8小节两句的re、sol、fa、sol中,第一句的处理上使用了臂拨弹挑技巧,音色表现刚、沉、厚;在第二句时用指拨弹挑,显出音色轻、灵、亮的特点。技术上的变化,不仅增加了音乐的张力,也加强了心理的紧张感。对于此乐段的演奏,王范地称:“要营造一种‘悄悄的’感觉,有一种紧张感蕴含在里面,不用太强太夸张,此部分如同内心的挣扎一样,思绪万千,百爪挠心”。他要求不要使用特别强音量的轮指,但是每个音要轮得很清楚,四个手指的点状节奏要均匀。另外,第一个“拂”的声音要有“轰”的音响感,音色拉宽从而造成“宏大”的感觉,右手经过弦的速度不能过慢,防止音色过“柔”,要表现“刚性”特点,但又显得厚重,这样可以达到肃穆的感觉,隐射出一种“悲剧”的基调。王范地称如果音色做得过于刚性,就会造成一种积极向上的感觉,和当时项羽的处境与心情并不相符合,而最后一下“拂”的技法则要求音色的感觉往下走,结束时再紧收一下,将项羽威武的形象再立起来。

在【升帐】乐段中,王谱28、30小节中出现的三个连续re音,也不同于李廷松的演奏处理。李谱45、47小节对三个re音的处理分别是:挑(单弦)→分(双弦)→扫(四条弦),三个re的音色变化主要是以增加弦数来实现的。王谱则是使用三个连续的满音(演奏四条弦)通过音量和演奏技法的变化来完成的。他对28小节三个re音的处理分别是:扫→划(13)在琵琶的演奏技法中,因为“扫”与“划”两者的演奏技术动作十分接近,所以使用同一个符号表示,但在实际演奏中,“划”是指音量较弱,过弦速度较慢的演奏方法。→扫;第30小节:拂(14)拂:用类似挑的方法,同时拨相邻的四条弦,如得一声,王范地:《王范地琵琶演奏谱》,香港:伟确华粹出版社有限公司,2003年,第149页。→划→扫。王范地在三个重复re音上演奏技法的改变,主要在以下几个方面引起了变化:过弦速度(快→慢→快);音高(高→低;低→高;低→高);音量(次强→偏弱→强);音色(刚→中→至刚)(见谱例5)。

谱例5

李谱:王谱:

在【接战】部分,王范地的音乐处理分为三个层次,整体先将音乐扬起,再收拢,最后再放。第一层次(第111小节—126小节):微扬,用双轮,音色变化,有扬有收;第二层次(第127小节—142小节):用“摭弹”弱收,“摭分”给音头重音;第三层次(第143小节—158小节):使用“扫、轮、挑、弹”演奏技法,将音乐推向高潮。在本乐段中王范地的音量变化更为明显,李廷松未做太多音量变化。

【别姬】乐段(王谱215小节),王范地运用连续的“拂扫”,如一声紧似一声的丧钟,有一种凄凉、挣扎、绝望、悲痛之感,压迫得人喘不过气来,如恸哭声一般,深刻描绘出了楚霸王和虞姬在生离死别中的悲恸情绪(见谱例1)。李廷松对此乐句使用了轮指技术演奏,快速的轮指在音乐上同样给人以压抑紧张的感受,但在情绪表达的强烈程度上有一定的克制,而王范地的演奏则将这些潜在的情绪空间给予更大的释放和表达。

王范地在表现传统乐曲的腔韵上大量应用了波音、吟弦和拉弦技法。如通过左手“吟”的手法强调第一拍的重音。在【垓下酣战】中,王谱第180小节的长音re上,王范地用“吟”的手法加了一个哭腔,181小节的sol音则用了挑四弦的演奏手法,模仿京剧中“乱锤”(见谱例6)。在【楚歌】乐段,李廷松用“重扣”突出每一拍的重音,王在演奏时则“扣”得更柔和。他在212小节的sol音上同样用吟揉手法加了哭腔,突出描写项羽即将战败的悲痛心情(见谱例7)。

谱例6

谱例7

四、音乐形象

王范地称演奏家的创作过程要完整,主题要明确,从一开始就要准确抓住感情,贯穿全曲,不要每一句都做得很美却不知道在表达什么。他认为在演奏中国音乐时,如何将旋律外的东西加入到看似简单的音乐旋律中来,也是演奏家二度创作的关键。在《霸王卸甲》的二度创作中,他非常注重对项羽内在心理和情感的揣摩以及人物个性的展现,经过十几年的思考与不断尝试,终于刻画出了一个内心情感极为丰富的楚霸王形象。

从乐曲开头【营鼓】的处理看,王范地非常强调此段的重要性,他认为此段的处理对全曲是一个非常成功的铺垫与暗示。在他的演奏中,无论是气口的转换还是强弱变化,都有一种对项羽悲剧命运人物形象的暗示。

在战争的演绎部分,王范地表达了霸王虽经历战前焦虑、迷茫、纠结等复杂变化的情绪,却也表现出战场上的大将风范,无一丝畏惧之感,英雄人物的形象被一再烘托,即使知道大祸将至,却仍然没有丝毫的慌乱,之前的挣扎与犹豫一扫而净,此处反而无比的镇静,不慌不乱准备应敌。从第78小节开始,音乐慢起渐快,代表着项羽与其部下誓死一战的决心。

在【楚歌和别姬】乐段中,王范地在演奏此段时有一场景描述,歌声被风传过来,有忽隐忽现的感觉。琵琶轮指的手法由慢渐快变得紧迫急促,从对亲人的思念回到现实与虞姬的生死之别,表现出霸王的撕心裂肺之痛。他在思量项羽和虞姬这段故事时,曾说:“项羽和虞姬在均已被围困的情况下,这个在想如何保护她安全回去,而另一个在想,我怎么让他没有后顾之忧安全逃脱,宁可自己选择一死。在危难面前,他们的爱情还是这样的坚如磐石,所以这虽然是悲剧,却是‘大真大美’,这种悲美让人震撼”。这也是他为什么着重将【别姬】乐段中的两句分别处理,犹如这对恋人在生死离别时的对话,仅此两句却足以刻画项羽对虞姬的情感,不舍、无奈、无助、留恋、悲痛都在两句音乐中得以体现。

听李廷松演奏的《霸王卸甲》,全曲律动非常流畅,音乐紧凑,感受到一种大敌当前的大将风范,突出了稳、豪气和决断的性格特质和粗犷的人物形象。王范地演奏的《霸王卸甲》音色变化多,强弱和律动的变化更为明显,注重每一句的衔接和铺垫,突出描写人物内心情绪和复杂的情感。他称在众多《霸王卸甲》的版本中,汪(昱庭)先生在气势上做得很好,像书法中的大写意一样。王范地在演奏中将“宏大的气势”和“悲壮的音调”两者结合起来,同时又从戏曲等方面吸取元素,丰富了音乐的色彩,从而形成自己独特的艺术风格。如果说李廷松的《霸王卸甲》更倾向于一种文人气质;王范地则突破了文人音乐中很多对情感的束缚,在文人艺术风格基础上,极力刻画了项羽作为一个英雄人物的丰富感情变化,以及表现了自己对英雄人物的喜爱和敬仰。

结 语

“传统是在变中不变,在不变中变,既有发展变化,但是又有相对统一的东西。《梅花三弄》四十余种版本,《阳关》三十三种版本,《流水》四十三种谱本……,《十面埋伏》多种版本的出现,正是这一文化现象的例证。”(15)林寅之:《琵琶古曲〈十面埋伏〉版本集锦与研究》,北京:中央音乐学院学报社,1989年,第8页。中国传统音乐在传承中,不管多少个流派如何演变,都会遵循骨干音的原则。也正因为是音符的束缚,保证了传承,而节奏和音色的多种变化是成就中国音乐在传承中各显“不同”的一种手段。在对传统音乐的传承中,王范地保持着既保守又大胆的态度,保守体现在他对古谱的尊重,不轻易改动原谱的音符,尊重原作者想要表达的音乐内容。但在对人物形象的理解和情感表达上,王范地是大胆而具有开创性的,他在一遍遍演奏和思考中,不断挖掘作品的内涵和神韵。多年的民间音乐功底令王范地的演奏独树一帜,他的演奏极富魅力,尤其是将腔韵、音色、律动三种中国元素在音乐中把玩得得心应手。他演奏的《小月儿高》中“猴皮筋”律动的精妙应用,令人回味无穷;《寒鹊争梅》中轻重缓急的处理,将中文的语气、语调在琵琶音乐中以独特的方式呈现;《春江花月夜》犹如一幅泼墨山水画卷轴在眼前缓缓展开,仿如听到一个乐队在你眼前演奏,二胡、扬琴、古筝、笛子等乐器的声音,仅靠一把琵琶就表现出来。在《霸王卸甲》的演奏中,王范地不仅在琵琶技术上将中国音乐元素充分应用和展现,同时也强调对乐曲核心内涵的理解。他继承了李廷松《霸王卸甲》的音乐主题思想和风格,但对人物内心情感进行了个人理解和加工,最终创作出富有鲜明个性的霸王形象。如果说“传承”是对历史文化的尊重和保护,“创新”则是为文化的延续注入新的活力。王范地一生在传统音乐上的精心研磨,留下一首首传世之作,不仅为我们诠释了“传承”与“创新”的关系,也是我们文化自信的良好体现。