詹姆斯·赫珀科斯基与沃伦·达西“奏鸣理论”创新探究

2020-03-30王中余

王中余

西方曲式理论历史久远,名家众多并彼此接力,间或另起炉灶引领风骚。从彪炳史册的海因里希·科赫(Heinrich Koch)、A·B·马克斯(Adolf Bernhard Marx)到坚持8小节乐段结构的胡戈·里曼(Hugo Riemann),从执著“基本结构”(Ursatz)的海因里希·申克(Heinrich Schenker)到着重动机发展的阿诺德·勋伯格(Arnold Schoenberg)再到强调感性经验的唐纳德·托维(Donald Tovey),西方曲式理论家推陈出新,薪火相传。与中国近年来的曲式发展相似,20世纪上半叶的西方曲式理论也曾停滞不前,重要原因之一是注重调性而不是旋律、专注深层而不是表层的申克理论风头太劲。但是,自20世纪60年代末开始,从力主“奏鸣原则”的爱德华·科恩(Edward Cone)到强调古典风格的查尔斯·罗森(Charles Rosen)再到鲜明提出以“风格原型”(topic theory)切入古典音乐的莱昂纳德·拉特纳(Leonard Ratner),重新审视传统曲式理论的倡议便一直不绝于耳。詹姆斯·赫珀科斯基(James Hepokoski)与沃伦·达西(Warren Darcy)的“奏鸣理论”(Sonata Theory)(1)赫珀科斯基与达西著作《要素》主要探讨古典奏鸣曲式,尽管偶尔(如第十五章)也会兼及奏鸣套曲其他乐章的讨论。之所以采用“奏鸣理论”而不是“奏鸣曲式理论(Sonata Form Theory)”对该理论命名,可能是因为这种表达比较简洁,也避免将该理论与其他理论家如查尔斯·罗森的理论相提并论。本文对Sonata Theory这个名词的翻译忠实原文字面表达,尽管“奏鸣理论”实际内涵就是“奏鸣曲式理论”,而不是比较抽象的“奏鸣理论”或指涉庞杂的“奏鸣曲理论”。下文一些其他表述如图1中“非奏鸣区间”、图3中“奏鸣必要闭合”等,其中的“奏鸣”均可理解为“奏鸣曲式”。正是这一倡议的成果之一。它是西方理论界近年来有关古典奏鸣曲式结构阐释很有影响力的学说之一,与威廉·卡普林(William Caplin)的“曲式功能”(formal function)理论(2)William E.Caplin,Classical Form:A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn,Mozart and Beethoven,Oxford University Press,1998.、珍妮特·施马尔费尔特(Janet Schmalfeldt)的“渐进性曲式”(processual form)观念(3)Janet Schmalfeldt,In the Process of Becoming:Analytic and Philosophical Perspectives on Form in Early Nineteenth-Century Music,Oxford University Press,2011.一起,共同构成古典与浪漫派音乐曲式结构量度的新标尺。

“奏鸣理论”的部分观点较早可追溯到赫珀科斯基1993年的专著《西贝柳斯:第五交响曲》(4)James Hepokoski,Sibelius:Symphony No.5,Cambridge University Press,1993,pp.23-26,pp.58-84.,以及1997年赫珀科斯基与达西合写的论文《18世纪奏鸣曲式呈示部中的中间停顿及其功能》。(5)James Hepokoski and Warren Darcy,“The Medial Caesura and Its Role in the Eighteenth-Century Sonata Exposition,”Music Theory Spectrum,19/2,1997,pp.115-154.该理论最完整的阐述则体现在2006年出版的著作《奏鸣理论要素:18世纪晚期奏鸣曲式的常规、类型与变异》(以下简称《要素》)。(6)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006.该书前半部分主要是对奏鸣曲式各组成部分的分章论述,后半部分则主要是对五种类型奏鸣曲式的划分和界定。它曾于2008年获得美国音乐理论学会华莱士·贝利奖(Wallace Berry Book Award),评论家认为这是一部“划时代的著作”(7)Graham Hunt,“Review:Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata by James Hepokoski and Warren Darcy”,Theory and Practice,32,2007,p.213.,是“一套有效的工具”。(8)Joel Galand,“Review:Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonataby James Hepokoski and Warren Darcy”,Journal of Music Theory,57/2,2013,p.416.赫珀科斯基与达西也在第一章开宗明义此书是“以不同方法切入奏鸣曲式”。那么,该理论与传统奏鸣曲式理论相较创新之处究竟体现在哪些方面?这些方面对于古典、浪漫甚至20世纪早期音乐作品的阐释是否有所增进?本文尝试探究这些问题。有关“奏鸣理论”的创新之处,美国理论家格雷厄姆·亨特(Graham Hunt)曾提出,“中间停顿”(medial caesura)和“曲式循环”(rotational form)是该理论的两大核心观念。(9)同注⑦。笔者则认为,“奏鸣理论”的创新之处还包括“曲式对话”(dialogic form)、“连接部的能量积聚功能”(energy-gain)、“呈示部必要闭合”(essential expositional closure)以及“主题之前引子的重新标记”等。以下逐一论述。

一、中间停顿

谱例1.海顿《第一百零四交响曲》第一乐章第54—66小节

除此以外,赫珀科斯基与达西还建构起以最典型“中间停顿”为起点,经由“停顿填充”(caesura-fill)、“中间停顿谢绝”(MC declined)、“中间停顿变异”(MC deformation)直至“连续性呈示部”(continuous exposition)的“中间停顿”现象链。不仅对奏鸣曲式连接部的音乐常规及变化进行详尽论述,而且还以此概念为依据将奏鸣曲式的呈示部界分为“两部分的呈示部”与“连续性呈示部”两种类型。值得提及的是,赫珀科斯基与达西在《要素》第八章讨论“副部复杂化”时论及的“三元组”(Trimodular Block),(11)“三元组”的典型案例是贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章。具体而言,第27—38为TM1,第39—46为TM2,第47—77为TM3。该作品在第77小节到达“呈示部必要闭合”(EEC)。参见James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,pp.172-175。同样衍生自对“中间停顿”的观察,即在“三元组”中有两个而不是常见的一个“中间停顿”。(12)《要素》将“三元组”放在副部讨论之中,而不是像《18世纪奏鸣曲式呈示部中的中间停顿及其功能》一文将其置于“中间停顿”的最后一环。笔者认为,将“三元组”放在“中间停顿”处界定,然后在副部讨论时再稍作提及或许更能凸显“奏鸣理论”的独到之处。有关奏鸣曲式呈示部类型的划分,赫珀科斯基与达西曾有这样的断言:“没有中间停顿,就没有第二主题”。尽管这一断言并未得到一致认同,(13)William E.Caplin and Nathan John Martin,“The‘Continuous Exposition’and the Concept of Subordinate Theme”,Music Analysis,35/1,2016,pp.4-43.“中间停顿”也没有被马克·理查兹(Mark Richards)认定为副部开始的“必要条件”(Requisite),但是,它已经与织体、力度、旋律等要素一起,成为裁定副部是否开始的重要参考。(14)Mark Richards,“Sonata Form and the Problem of Second-Theme Beginnings”,Music Analysis,32/1,2013,pp.3-45.

二、曲式循环

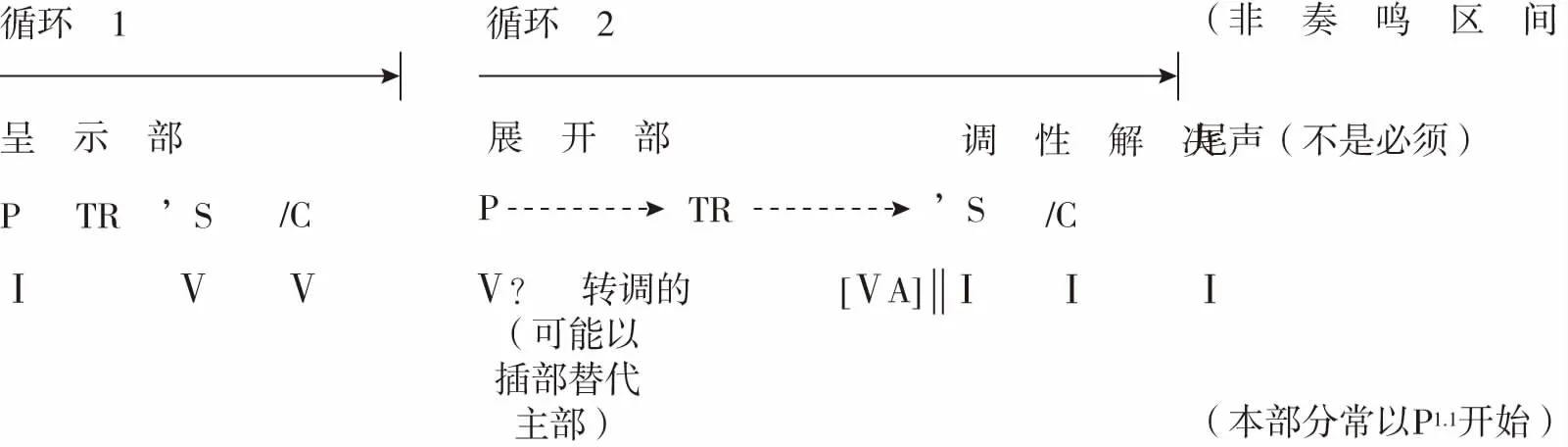

“奏鸣理论”与传统曲式理论的第二个不同,是在考察主题变形与再现轨迹的基础上形成了曲式循环这一概念。在传统曲式理论中,主题的重复、变形与再现也是不可或缺的考量,主题变形与主题贯穿甚至成为探究柏辽兹、李斯特、勃拉姆斯、瓦格纳、勋伯格等作曲家创作技法的重要切入点之一。但是,很少有理论家像赫珀科斯基与达西这样重视奏鸣曲式各部分的主题构成及主题的出场次序。(15)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,pp.612-613.“奏鸣理论”不仅关注呈示部中的主题在再现部中的复现与回归,考察展开部、尾声等结构段落的主题构成及主题出现的先后次序,还特别关心展开部和尾声是否从主部主题开始,并据此将展开部的曲式循环划分为“P-TR型半循环”“S-C型半循环”“双重循环”“双重或三重半循环”等类型。“奏鸣理论”以主题的循环次数为依据对奏鸣曲式进行类型划分。第一种类型的奏鸣曲式只有两次循环,因为这种奏鸣曲式省略了展开部。第二种类型的奏鸣曲式也只有两次循环,但是这种奏鸣曲式第二次循环开始就是展开部分。第三种类型的奏鸣曲式即最典型的奏鸣曲式,其中主题循环三次,即呈示部主题会按一定次序在展开部、再现部中完整或部分复现。第四种类型的奏鸣曲式即奏鸣回旋曲式。第五种类型的奏鸣曲式为协奏曲中的奏鸣曲式。图1是第二种类型奏鸣曲式的结构图,第一行即为循环的次数。(16)同注,p.354,图17.1。原图中的部分英文替换成了中文。

图1.第二种类型奏鸣曲式结构图

第二种类型的奏鸣曲式与第一种类型之间最大的区分在于第二循环的开始。第二种类型奏鸣曲式的第二循环也可能是从主部主题开始,但是此处的主部主题并不在主调。换言之,这种类型的奏鸣曲式中没有真正的再现,即循环2中不存在与呈示部中完全相同的主题。因此,即便主题复现已经由一种曲式现象上升为类型判断的依据,但同一种循环类型内部的细分还需要参考调性、织体、配器、功能等其他因素。

曲式循环理论于1993年由赫珀科斯基在研究西贝柳斯《第五交响曲》时提出,(17)James Hepokoski,Sibelius:Symphony No.5,Cambridge University Press,1993,pp.23-26,pp.58-84.其后赫珀科斯基与达西、格雷厄姆·亨特、塞思·莫纳汉(Seth Monahan)、安德鲁·戴维斯(Andrew Davis)、霍华德·波拉克(Howard Pollack)等又将该理论应用于贝多芬《艾格蒙特》序曲、瓦格纳《尼伯龙根指环》《帕西法尔》、马勒《第六交响曲》、格什温《波吉与贝丝》等作品的分析。(18)James Hepokoski,“Back and Forth from Egmont:Beethoven,Mozart,and the Non-Resolving Recapitulation”,19th-Century Music 25,2/3,2002,pp.127-154;Warren Darcy,“The Meta-physics of Annihilation:Wagner,Schopenhauer,and the Ending of the Ring”,Music Theory Spectrum,16,1994,pp.1-40;Warren Darcy,“‘Die Zeit ist Da’:Rotational Form and Hexatonic Magic in Act 2,Scene 1 of Parsifal”,in A Companion to Wagner’s Parsifal,ed.William Kinderman and Katherine R.Syer,Camden House,2005,pp.215-244;Graham Hunt,“David Lewin and Valhalla Revisited:New Approaches to Motivic Corruption in Wagner’s Ring Cycle”,Music Theory Spectrum,29/2,2007,pp.177-196;Warren Darcy,“Rotational Form,Teleological Genesis,and Fantasy-Projection in the Slow Movement of Mahler’s Sixth Symphony”,19th-Century Music,25/1,2001,pp.49-74;Seth Monahan,“Success and Failure in Mahler’s Sonata Recapitulations”,Music Theory Spectrum,33/1,2011,pp.37-58;Andrew Davis and Howard Pollack,“Rotational Form in the Opening Scene of Gershwin’s Porgy and Bess”,Journal of the American Musicological Society,60/2,2007,pp.373-414.曲式循环主要是指主题而不是调性等其他因素的复现,因此,经由赫珀科斯基与上述理论家的共同努力,一度曾被申克等理论家边缘化的主题,在曲式类型的判断中重新具备主导功能,它与调性、和声、织体、力度甚至休止、停顿等因素一起,共同裁判曲式及其构成要素的类型与标准化程度。

三、曲式对话

近五十年来西方曲式理论快速发展,最重要的动因之一是反对教科书式的曲式分析。换言之,以往曲式分析的主要任务似乎就是根据有限的几种曲式范型给相关音乐作品贴标签。然而,自爱德华·科恩开始,超越贴标签式的曲式分析已经成为众多西方理论家的共同追求。

赫珀科斯基与达西同样坚决反对贴标签式的曲式分析,他们不仅以“反对教科书的战争”这一标题来开始其理论的主张,(19)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,pp.6-9.还提出了应对贴标签式曲式分析的具体方略,即“曲式对话”。下文摘录自《18世纪奏鸣曲式呈示部中的中间停顿及其功能》一文,从中可以看出“曲式对话”的原初意涵:

如同电脑程序中的选项菜单一样,奏鸣类型(sonata-genre)中的每一个部分都有一系列选项可供作曲家选择。在创作奏鸣曲的任意一点,作曲家可能选择一个常规选项,以直接的方式实现,因而是再次巩固常规;或者以一种酷炫的方式处理这一常规,甚至对它进行异化处理,无限接近直至超越这一常规的临界点;或是为了某一特定表达效果而完全颠覆这一常规。海顿、莫扎特、贝多芬的独特风格与光辉正是源于这种对常规的个性化处理。(20)James Hepokoski and Warren Darcy,“The Medial Caesura and Its Role in the Eighteenth-Century Sonata Exposition”,Music Theory Spectrum,19/2,1997,p.116.

按照赫珀科斯基与达西的说法,18世纪末作曲家的脑海中有一个奏鸣常规,作曲家在具体创作时可能遵从也可能背离这个常规。以“中间停顿”为例,如果说“到达结构性属和声”“活跃的属持续”“中间停顿本身”“中间停顿”之后的“三击”与“全体休止”代表着“中间停顿”的典型常规,那么,“中间停顿谢绝”“中间停顿变异”“三元组”“连续性呈示部”都是与这个典型常规对话的产物。这些产物反过来又成为“中间停顿”这个类型群组的一份子。

《18世纪奏鸣曲式呈示部中的中间停顿及其功能》一文已经对“曲式对话”的内涵进行了初步界定,“与……对话”(dialogue with)这一表述也屡次出现在该文对有关作品的讨论中,然而,“曲式对话”(dialogic form)一词直至《要素》一书方显笔端。根据赫珀科斯基与达西的说法,“奏鸣理论”只是“曲式对话”的一种类型。笔者则认为,“曲式对话”几乎可以指涉“奏鸣理论”的绝大部分内容。因为,无论是比较抽象的“类型”(genre)概念,还是比较具象的五种奏鸣曲式类型,抑或是上文论及的“中间停顿”与“曲式循环”,其之所以形成皆源于赫珀科斯基与达西对于“曲式对话”理念的执著。尽管《要素》第一章有关“奏鸣理论”的叙说可以概括为“曲式对话”,但是,“曲式对话”的外延又可以通过该章另外两个关键词推敲厘定,第一个关键词是“过程”(process),第二个是“变异”(deformation)。在如下摘录中,“过程”之后马上又出现“过程性对话”(processual dialogue)的表述,“对话”与“过程”之间的深层关联,在某些情况下甚至可以相互替代的逻辑便清晰可见。

奏鸣曲式是“曲式对话”中的一种。这一观念并不寻求精准复原那种所谓忠实顺应某种结构的观点……奏鸣曲式的任务不是“遵从”一个隐约其后的固定模式,这个固定模式反过来又可能被理解为一个“完善的”或者“标准的”模型,对该模型的任何偏离都被视为技法上的失误或者美学上不受欢迎的失真。与之相反我们提出,作曲家创造一个奏鸣曲式,这种创造是一个过程,是一系列创作选择的聚集,是在一段时间内与一个彼此关联的系列规范所形成的“规范网”的持续对话。任何奏鸣曲式的表层声响(这是我们实际听到的)都是这种个性化、过程性对话所形成的声音轨迹的展示,从接受的立场出发,分析者的任务是复原这个过程。(21)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,pp.10-11.

从以上摘录可以看出,在赫珀科斯基与达西的观念中,创作过程并不是对曲式范型的被动顺应,而是一系列主动的选择,是一种动态的对话。由此便过渡到与“曲式对话”密切相关的第二个关键词“变异”。如下是赫珀科斯基与达西对“变异”的界定:

我们称这种事件为属类变异,即将一个规范做变形拉伸以致超出可辨识的极限;有针对性地推翻一个标准选项……严格意义上说,在“奏鸣理论”的分析运用中,“变异”没有负面的意涵,不是否定的评价。(22)同注,p.11。

之所以说“变异”不是“否定的评价”,是因为“变异”这种行为是作曲家的主动选择,这反应了一种对话的思维,因为创作过程并不是对已有曲式范型的遵从。由此可见,对话、过程、变异等术语实际代表着同一个概念的不同侧面。如果说对话是本质,那么过程便是体现,变异则是具体手段。

尽管《要素》中已经出现“曲式对话”的表述,但是,“曲式对话”被正式界定并公之于众则见证于2007年“欧洲音乐分析会议”的“曲式学”论坛。在该论坛发言中,赫珀科斯基以《奏鸣理论与曲式对话》为题进行主旨演讲,首次对“曲式对话”的概念进行明确界定,并以贝多芬《艾格蒙特》序曲、莫扎特《伊多梅纽斯》序曲以及贝多芬《雅典的废墟》序曲为例,对“曲式对话”的深层内涵、具体效用进行揭示和论证。

我认为,全面把握曲式的深层内涵,最重要的任务是在一个作品(或者某个部分)与已形成的该类作品的常规、原则、各种可能性、各种预期以及各种界限之间,重构一种过程性的对话。这就是“曲式对话”,即曲式与历史上已经形成的创作规约的对话。(23)William E.Caplin,James Hepokoski and James Webster,Musical Form,Forms & Formenlehre:Three Methodological Reflections,edited by Pieter Berge,Leuven University Press,2009,pp.72-73.

为进一步揭示“曲式对话”的内涵,赫珀科斯基列出两种与“曲式对话”截然不同的曲式方法:

曲式对话与其他两个更加传统的曲式分析方法迥然不同。其中一个是“顺应曲式”(借用马克·依万·邦兹的术语),即曲式是对一个模型的遵从(这显然不是“奏鸣理论”的方法,“奏鸣理论”关注曲式变异,从不强调“遵从”)。另一个是所谓“生成性曲式”,即认为曲式主要是源于动机的发展,或是内嵌于作品中的独特对位框架。(24)同注,p.72。

在上述摘录中,赫珀科斯基重申了“曲式对话”与“变异”等关键词的内在关联,明确指出“曲式对话”与“顺应曲式”“动机分析法”的不同。由此可见,“奏鸣理论”作为“曲式对话”理念的一种范畴,确如赫珀科斯基所言,更多是与“类型”密切相关,具体来说是与“历史类型”(historical genre)有关,宽泛而言则与文学批评中的“类型理论”(genre theory)关联。(25)有关“类型”“类型理论”的论述参见:James Hepokoski and Warren Darcy,“The Medial Caesura and Its Role in the Eighteenth-Century Sonata Exposition”,Music Theory Spectrum,19/2,1997,pp.116-117;William E.Caplin,James Hepokoski and James Webster,Musical Form,Forms & Formenlehre:Three Methodological Reflections,ed.,by Pieter Berge,Leuven University Press,2009,p.71。当然,这里的类型既可以是比较具体的曲式类型(如省略展开部的奏鸣曲式),也可以是包罗众多类型及其各种变形构成的类型群组,因此,奏鸣曲式本身也是一种类型。

四、连接部的能量积聚功能

以往曲式理论有关连接部的讨论多从调性角度切入。比如,拉特纳1980年的著作《古典音乐:表达、曲式与风格》有关连接部的讨论便聚焦调性与和声。(26)Leonard G.Ratner,Classic Music:Expression,Form,and Style,Schirmer Books,1980,pp.223-224.卡普林的曲式功能理论也是根据连接部是否转调,将其划分为转调型、不转调型和兼具转调和不转调即所谓“两部分的连接部”三种类型。(27)William E.Caplin,Classical Form:A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn,Mozart,and Beethoven,Oxford University Press,1998,pp.125-138.赫珀科斯基与达西认为,将调性视为连接部主要考量这一做法并不可取。

这段音乐最常见的名称是“连接部”(或者“桥段”),但这个名称是有问题的,有时甚至让人产生误解。有些分析将调性视为超越其他要素的首要考虑,在这种分析语境中,“连接部”这个名称尤其具有误导性,因为此分析语境中的“连接部”就意味着从一个调转变为另一个调。这种观点忽视了织体、力度、主题次序以及修辞等其他要素,很不可取。(28)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,p.93.

西方曲式理论近几十年发展中形成的一个重要共识是越来越注重节奏、织体、力度等其他音乐要素。卡普林曾提出,“连接部常常是(奏鸣曲式)乐章中首次运用持续节奏伴奏音型(诸如‘阿尔贝蒂’低音)的地方……连接部的典型特征是力度显著增强并不断向前驱动”。(29)William E.Caplin,Classical Form:A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn,Mozart,and Beethoven,Oxford University Press,1998,p.126.在2010年与施马尔费尔特就贝多芬《第十七钢琴奏鸣曲(暴风雨)》开始音乐片段的结构功能进行论争时,卡普林提出,“连接部的主要特征是持续的节奏模式、统一的织体、相对稳定的力度,这些参数结合起来形成一种向前的驱动,好像音乐终于迈开了步伐。”他还指出,“贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章是体现这种特征的经典案例。”(30)William E.Caplin,“Beethoven’s‘Tempest’Exposition:A Responseto Janet Schmalfeldt”,Music Theory Online,16,2010,pp.2-3.

有关连接部的节奏及动力特征,赫珀科斯基与达西也有类似的认知:

……连接部常见的修辞是积聚能量,这个片段节奏活跃、和声运动加剧,向“中间停顿”迈进并最终到达。在管弦乐作品的快板乐章,连接部常以全奏开始。相对柔和的主部主题之后的连接部更是如此:以全奏或强力度宣告主题。(31)同注,p.94。

从以上有关管弦乐快板乐章连接部特征的描述可以看出,赫珀科斯基与达西不仅将连接部特征归纳为“节奏活跃”“向前迈进”(driving toward),还指出了连接部的配器原则与力度层级。更重要的是,他们还将连接部的修辞特征,或者说主要功能概括为“积聚能量”(energy-gain)。在如下文字中,赫珀科斯基与达西进一步指出,连接部“积聚能量”的主要方式是依靠“一系列的延续模块”以及他们在其他场合论及的“展衍”(fortspinnung)。(32)钱仁康先生在论文《论顶真格旋律(上)——中外曲式共同规律之一》(《音乐艺术》,1983年,第二期,第1—8页)中将fortspinnung译为“展衍”,本文沿用钱先生的译法。

海顿、莫扎特、贝多芬以及他们同时代的作曲家(有关连接部的)思考是这样的:在开始的乐思(即主部)之后布置一系列的延续模块(continuation module),其目的是为形成一个预期的“中间停顿”而积聚能量。(33)同注,pp.93-94。

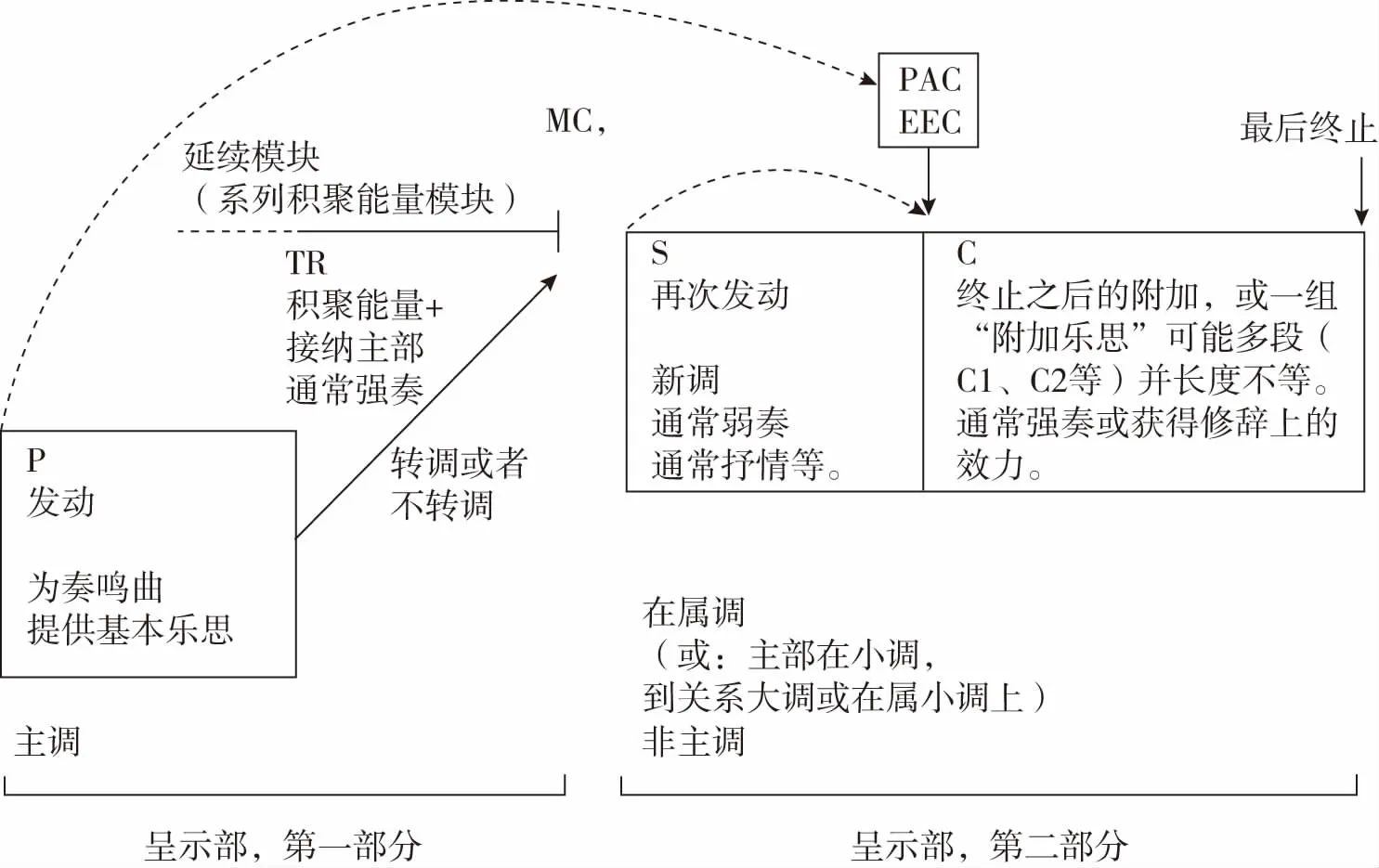

如果说以上论述已经对连接部的“积聚能量”功能以及“积聚能量”的方式都进行了比较充分的界定与揭示,那么,在赫珀科斯基与达西绘制的呈示部鸟瞰图中,(34)同注,p.17,2.1a,原图中的部分英文替换成了中文。连接部的“积聚能量”功能更是一览无余。

图2.呈示部基本结构图(从主部到“呈示部必要闭合”的轨迹)

从图2可以看出,“奏鸣理论”的呈示部依然包含四个部分:主部、连接部、副部、结束部。略有不同的是,“奏鸣理论”强调连接部与副部之间的“中间停顿”(MC),呈示部由此划分为两大部分。“奏鸣理论”的独特之处是将主部(P)和副部(S)放置于不同的平台。更确切地说,是将主部放在平面,而将副部置于高台,副部因与平面产生距离从而形成势能,由此生发出回归平面的诉求。那么,副部如何取得势能并到达高台呢?这一目标通过连接部的推动得以实现,在图中是以带箭头的向上斜线表示。主部与副部处于不同的能量平台以及连接部的“积聚能量”功能,可从赫珀科斯基与达西绘制的奏鸣曲式全景图中进一步看出。(35)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,p.17,2.1b,原图中的部分英文替换成了中文。

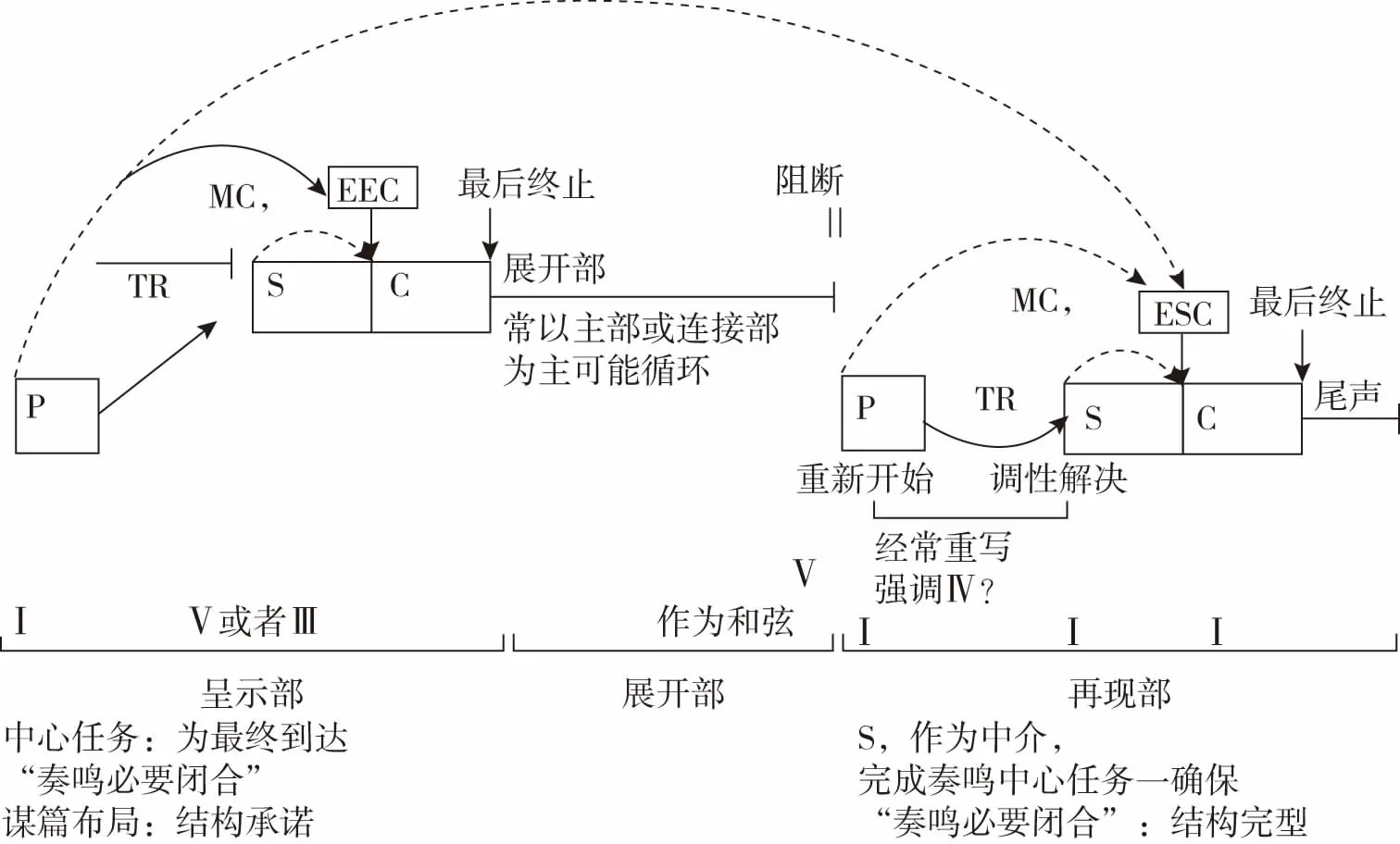

图3.奏鸣曲式整体结构图(从主部到“奏鸣必要闭合”的轨迹)

从图3可以看出,图2已经成为这个全景图的前三分之一。与图2一样,呈示部中的主部与副部处于不同的平台,能量积聚通过连接部向上位移实现。在再现部中,主部和副部不再有落差而都置于同一平面。因而,再现部中的连接部不再进行能量提升,仅体现为一种过渡。值得提及的是,“奏鸣理论”中的展开部与呈示部中的副部、结束部同处一个平台,这个平台终结于展开部末端,图中用申克理论的术语“阻断”(interruption)标示,以此标明奏鸣曲式在调性结构上的两部分划分。

五、呈示部必要闭合

奏鸣曲式副部的结束位置一直以来都是百家争鸣之所。赫珀科斯基与达西也曾深切关注这一问题:“副部可以在哪里结束,或反而言之,结束部怎样才算开始,这个问题非常关键。”(36)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,p.120.对曲式文献稍作搜罗便可发现,理论家们对此问题也是莫衷一是。查尔斯·罗森在讨论奏鸣曲式呈示部的主题数量时,曾在字里行间隐约透露,大调作品的副部主题需在属调上完满终止。(37)Charles Rosen,Sonata Forms,New York:W.W.Norton,1980,pp.241-242.莱昂纳德·拉特纳强调“第二调域结尾(要有)宽广的到达效果”,同时又指出“第二调域”上的“终止式可以延迟到结束部才出现。”(38)Leonard G.Ratner,Classic Music:Expression,Form,and Style,Schirmer Books,1980,pp.224-225.卡普林强调副部要在从属调性上完满终止,但是,他的副部可以是“两个或更多主题形成的副部主题群”,该主题群中的每个主题都以完满终止结束。(39)William E.Caplin,Classical Form:A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn,Mozart,and Beethoven,Oxford University Press,1998,pp.97-99.值得指出的是,卡普林观念中的奏鸣曲式只有“结束段落”(closing section)而没有“结束部主题”(closing theme),(40)同注,p.122。因此,他鉴定的副部往往较长。

从以上梳理可以看出,有关副部的结束标志理论家们意见基本一致,即副部需要在从属调性上完满终止才能结束。但是,当出现两个或两个以上从属调性上的完满终止,副部到底在哪里结束,理论家们仍然各执己见。赫珀科斯基与达西的理论决定是将副部主题开始后出现的第一个完满终止视为副部的终结,并将该完满终止命名为“呈示部必要闭合”(EEC)。按照这种观点,贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章副部结束在第76—77小节,《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章副部结束在第92—93小节,而卡尔·夏赫特(Carl Schachter)鉴定具有“三调设计(three-key scheme)”(41)Carl Schachter,“The First Movement of Brahms’s Second Symphony:The Opening Theme and Its Consequences”,Music Analysis,2/1,1983,pp.55-68.特征的勃拉姆斯《第二交响曲》第一乐章副部结束位置则是第126—127小节。

赫珀科斯基与达西之所以将副部主题开始后出现的第一个完满终止视为副部结束,原因大致包括:第一,18世纪晚期一些曲式名家,如科赫、雷哈(Reicha)等有关副部结束的认定就是如此;第二,当代一些理论家,如威廉·罗斯坦(William Rothstein)也有类似的主张;第三,18世纪早期一些两部分结构的音乐作品,到达从属调性的完满终止是第一部分必须完成的任务;第四,两部分的结构在18世纪晚期得到扩展,但是,必须到达完满终止这一本质任务得到保留;第五,即便存在多个完满终止,第一个完满终止已经达到曲式完备的基本要求。(42)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,pp.121-123.

为什么说第一个完满终止是“呈示部的必要闭合”,而不说是副部的必要闭合呢?赫珀科斯基与达西认为,这个完满终止有双重功能:从局部看,它意味着副部主题材料的结束;在较大范围内,这个终止式既标志着从属调性的抵达,也意味着作品最初预设目标的实现。因此,这个完满终止不仅是副部的结束,也是呈示部各种努力的最终达成。换言之,这个终止式之后的音乐构成即结束部,只是呈示部完成调性转换这一目标后的惯性延续。借用拉尔夫·柯克帕特里希(Ralph Kirkpatrich)的说法,这个终止式之后音乐构成所具有的效果类似“飞机着陆后在跑道上的滑行”。(43)同注,p.122。

赫珀科斯基与达西承认,当副部存有多个完满终止(如贝多芬《第三交响曲(英雄)》第一乐章),特别是第一个完满终止后又出现闭合度更高的完满终止(如莫扎特《A大调单簧管五重奏》第一乐章),(44)《A大调单簧管五重奏》(K.581)第一乐章第64—65小节的终止式,比第46—49小节“扩展的终止式进行”更加闭合。“呈示部必要闭合”位置的判断确实存在模糊性或说多解性。(45)同注,p.123。但是,将第一个完满终止视为副部结束的标志,确实为大量18世纪晚期奏鸣曲式的结构划分提供了相对统一的标准。以往曲式教学中可能存在副部结束判断依据不统一的问题,或者因作品而异的副部结束判断法,如将第60—61小节出现在C大调上的不完满终止当作贝多芬《第三钢琴奏鸣曲》第一乐章副部终结的标志,而将第65小节出现的休止符视为贝多芬《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章副部结束的信号,遇到贝多芬《第八钢琴奏鸣曲》第一乐章时又将第89小节出现的织体变换,看成结束部已经开始的根据,等等。赫珀科斯基与达西的“呈示部必要闭合”理论有效规避了上述问题。

六、引子与前奏的界分

在传统曲式教科书中,引子被称为从属部分,有关引子的讨论一直不够充分。更为尴尬的是,所有主题出现之前的部分都被称为“引子”,不管这个“引子”是8小节以上的慢板序奏,还是1—2小节的伴奏音型。即便是如卡普林如此细心周密的理论家,在其曲式功能理论的代表作《古典曲式:海顿、莫扎特、贝多芬器乐音乐曲式功能理论》中,有关引子的讨论也是篇幅有限。(46)William E.Caplin,Classical Form:A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn,Mozart and Beethoven,Oxford University Press,1998,p.15.尽管他已经指出“慢速引子”与“主题之前的引子”特质不同,(47)同注,p.203。但是,两种“引子”都隶属“开始之先”(before-the-beginning)的功能,较大和较小规模的引子未有功能上的明确界定。

谱例2.肖斯塔科维奇《d小调第五交响曲》第一乐章第1—7小节

赫珀科斯基与达西创造性地将“主题之前的引子”从“引子”这个大箩筐中分拣出来,并对主部、副部、结束部之前的引子进行了分门别类的界定。他们认为,如果主部进入之前的几小节材料跟后面的主部主题密切相关,而且这个材料在主部重复和再现时与主部主题一起出现,那么,最好将这几小节材料视为主部主题的一部分,标记为P0或P1.0。在“奏鸣理论”中,P0或P1.0被进一步细分为“伴奏音型”“弱起单元”(The Anacrusis-Module)、“格言、象征或先导动机”(The Motto,Emblem,or Head-Motive)、“二重先导”(Double Introductory Gestures)四类。(48)James Hepokoski and Warren Darcy,Elements of Sonata Theory:Norms,Types,and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata,Oxford University Press,2006,pp.86-91.某些时候,一个片段到底标记为P0还是P1.0并无明确标准。一般而言,P1.0与主部主题的关联性更强,P0则与主部主题稍有分离。因此,主部主题进入之前的伴奏音型一般标记为P1.0,而在小调作品之前出现的八度强奏旋律动机更多应该标记为P0。

将主题之前出现的伴奏音型或旋律动机视为主题不可或缺的一部分,并赋予其与主题同族化的P0、P1.0等标记,这是“奏鸣理论”最为革新也是最富分析效力的理论改良。按照该理论的观点,将肖斯塔科维奇《d小调第五交响曲》开始的四小节(谱例2)标记为P0,第五小节标记为P1.0,即所谓的“二重先导”,我们便再也不用推敲、琢磨开始的四小节到底是算作主部主题合适还是划归引子更好。

结 语

“奏鸣理论”是一个包罗万象的奏鸣全书,但并不是所有观点都毫无争议。赫珀科斯基与达西发明了一些新术语和新标记,他们的理论初看令人有些费解,有理论家就认为赫珀科斯基与达西有“造词癖好”(neologising impulse)。(49)Paul Wingfield,“Beyond‘Norms and Deformations’:Towards a Theory of Sonata Form as Reception History”,Music Analysis,27/1,2008,pp.166-169.“奏鸣理论”的方法主要依靠实证,即从一批作品中发现某种规律,在此基础上形成某种理论,之后再将该理论应用于其他音乐作品,在发现该理论不适宜其他音乐作品时,再对该理论进行延伸和补足。所以,与其说赫珀科斯基与达西发明了“中间停顿”“曲式循环”等理论,倒不如说他们界定了一组与之有关的音乐现象,这些现象在最接近到最远离该理论的水平轴上顺次驻足,由此得到所谓“常规、类型与变异”(即《要素》一书标题中的三个关键词)的归纳与提升。

相较而言,“中间停顿”的界定比“曲式循环”更加可靠,P0、P1.0的概念比“呈示部必要闭合”更富启示意义。如果仔细推敲就会发现“奏鸣理论”也有不足之处。比如,用“呈示部必要闭合”去界定浪漫时期及之后的音乐作品,就会发现这种理论对于勃拉姆斯《第三交响曲》、丹第《法国山歌交响曲》(Op.25)、肖斯塔科维奇《第一交响曲》等并不适宜,更不用说斯特拉文斯基《C大调交响曲》、欣德米特《天鹅转子》等结构更加自由、更多具有中心音性质的音乐了;再如,按照“曲式循环”的观念,第二循环即展开部一般从主部主题开始,这一论断就不如“展开部可以从主部主题、结束部主题和新材料等开始”这种比较中性的论述更加经得起推敲;又如,将属持续上进入的副部主题视为S0或S1.0,这与我们对一些耳熟能详的音乐作品如贝多芬《第一钢琴奏鸣曲》《第十七钢琴奏鸣曲(暴风雨)》《D大调第三弦乐四重奏》等的固有曲式认知是何等抵牾。

当然,以上这些不足并不能遮蔽“奏鸣理论”的光芒。举一个反例或许更有说服力。根据西格伦·海因泽曼(Sigrun Heinzelmann)的分析,拉威尔《a小调钢琴三重奏》第一乐章可以归属第二种类型的奏鸣曲式。将该乐章视作奏鸣曲式,最大的挑战是主部主题和副部主题均为a小调。当我们读到海因泽曼运用赫珀科斯基与达西的说辞——“将‘中间停顿’比作乘电梯到较高楼层电梯门打开的那一瞬间”,对该乐章不曾转换的调性设计进行如下的解读——“在这个例子中,当电梯门打开,我们发现我们还在第一层!”之时,(50)Sigrun B.Heinzelmann,Sonata Form in Ravel’s Pre-war Chamber Music,PhD diss.,The City University of New York,2008,pp.171-172.我们就不得不为“奏鸣理论”在适配对象、适用范围等方面所具有的广泛性与灵活性所感染,因为,这一理论并不武断也不封闭,更为重要的是,这种阐释可能更加贴合作曲家的创作实际。