56 例肛门直肠周围多间隙复合脓肿的诊治体会

2020-03-26蒋晓辉

蒋晓辉

重庆市璧山区人民医院普外科,重庆 402760

肛门直肠周围脓肿属于肛肠科的疑难危重病症之一。 是指肛腺感染后炎症向肛门直肠周围间隙组织蔓延而形成的化脓性疾病。 肛管直肠周围有多个脂肪间隙,这些间隙是互通的, 各间隙间充满疏松的脂肪组织, 神经少、容积大,并由大量肌性纤维隔离成许多网络[1]。 一旦细菌或稀便经过肛窦进入肛腺导管造成感染, 炎症扩散就会形成一个间隙的脓肿。 此时如果得不到正确、及时、有效的治疗,细菌和脓液会从一个间隙向另一个间隙扩散,从而形成多间隙的脓肿。 现将该科2015 年8 月—2018 年8 月收治的56 例肛门直肠周围多间隙复合脓肿病例情况报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

此次56 例研究对象是该院收治的肛门直肠周围多间隙复合脓肿患者,随机分组方法为系统抽样法,两组各28 例。 观察组男性20 例、女性8 例,年龄最大68 岁、最小19 岁、年龄均值(42.15±6.34)岁,患病时长7~20 d,均值(13.24±2.06)d。 参照组男性21 例、女性7 例,年龄最大69岁、最小20 岁、年龄均值(42.42±6.51)岁,患病时长10~18 d,均值(13.19±2.25)d。两组患者基线资料经对比差异无统计学意义(P>0.05)。 此次研究经过医院伦理委员会审批。纳入标准:均存在肛门直肠周围坠胀、肿痛、排便困难等症状;无手术禁忌证;知晓该次研究,并自愿签订同意书。排除标准:合并恶性肿瘤者;合并血液系统、免疫系统疾病者;合并心肝肾等器官功能严重障碍者;哺乳期或妊娠期女性。

1.2 方法

1.2.1 诊断方法①临床表现观察:主要表现是肛门直肠周围坠胀、肿痛,伴随小便不利、排便困难、寒战、发热。 ②发病前多数有过食辛辣食物、饮酒史或存在腹泻史。 ③肛门指检:局部有明显的深压痛,能触到肿块,没有明确的范围,视诊肛门直肠周围局部没有明显的红肿;病情严重者在指诊时,直肠壁们及明显的包块、触痛、部分波动感、内口处压痛;初次病发者,只有1 处感染内口。 ④实验室检验:中性粒细胞计数、白细胞计数明显升高。

1.2.2 治疗方法①术前准备:两组患者手术前均进行常规的灌肠清洁,并实施腰麻或腰硬联合麻醉,术中呈膀胱截石体位。 ②观察组手术方法:在肛门镜辅助下,使用球头探针对内口进行初步探查,于脓腔部做一放射状切口,用止血钳进行钝性分离到脓腔处,将脓液引出,使用食指将脓腔内纤维间隔分离开,避免留下死腔,经切口置入球头探针,定位到原发感染内口,位置高者挂橡皮条引流;再以切口为中心,在肛门直肠周围距肛缘2~2.5 cm 处选2~4 处作放射状辅助性切口,以达到充分引流、便于冲洗换药,又不损伤过多组织为度。 以食指或刀柄进入脓腔分开各脓腔间隔, 彻底清除内口和周围的坏死组织, 修剪皮缘、扩大创面,形成顶宽底窄的倒喇叭状切口,将其作为引流切口,确保能引流通畅,并使用3%双氧水和生理盐水冲洗脓腔;旷置保留切口间的皮下组织和皮肤,使用4~6 根10 号丝线脱线在横向引流创口间引流, 引流管前端提前剪出2~4 个侧孔,促进引流,再把提前准备好的橡胶引流管置入脓腔,直到脓腔顶部,使用7 号丝线在肛缘外侧主切口附近选择合适部位,进行引流管缝合固定;充分止血后结束手术, 把凡士林油砂条或止血海绵放到切口内部,外面使用塔形纱布局部压迫肛门伤口,如有需要可加用棉垫,最后放置纱布并使用宽胶布固定。 ③参照组手术方法:于脓腔顶点进行切开引流,内口探寻方法与观察组相同,在脓腔顶部,离肠壁最薄弱部位定性穿透肠壁,使用止血钳止血, 取双股橡皮筋在内口和穿破口之间的直肠黏膜、部分内括约肌、肛门直肠环肌上挂实线,清除脓腔内坏死组织,确保引流畅通;检查没有活动性出血后,进行包扎处理,方法与观察小时组相同。 ④术后护理:术后进行3~5 d 抗生素抗感染治疗;术后控制排便24~48 h,同时在大便后进行局部坐浴;术后第2 天开始换药,使用生理盐水、双氧水冲洗创面,用黄柏纱条或碘伏纱条进行引流,避免假愈合的形成,如果换药时发现创面肉芽组织生长不良,可使用剪刀进行修剪[2];检查橡皮筋的松紧度,如果手术后7 d 没有脱落要再次或多次紧线, 直到自然脱落;根据创面恢复情况,逐渐去除横向对口引流丝线,使用棉垫进行压迫闭合。

1.3 观察指标

记录两组患者术后感染控制时间、创面愈合时间、肛门形态、肛门功能、脓肿复发或形成肛瘘率。 ①肛门形态包括3 个等级:重度畸形、轻度畸形、正常;②肛门功能评估标准:分为4 个等级,包括正常,重度失禁:不能控制固体大便,中度失禁:不能控制稀便,轻度失禁:不能控制液体、气体[3]。

1.4 统计方法

应用SPSS 19.0 统计学软件进行数据分析, 计量资料用(±s)表示,组间比较行t检验,计数资料用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 比较两组患者术后感染控制时间及创面愈合时间

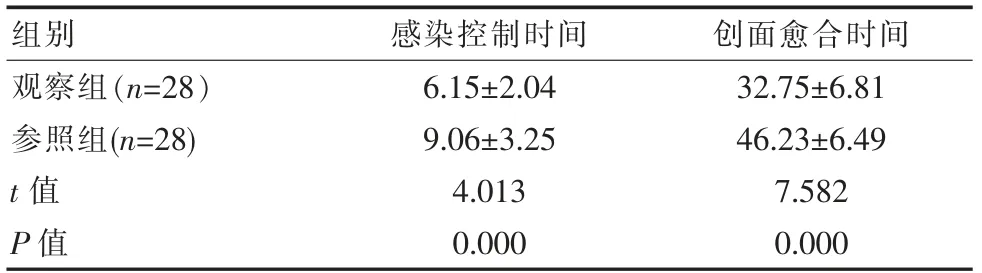

所有患者经联合诊断, 均确诊为肛门直肠周围多间隙复合脓肿。 观察组术后感染控制时间和创面愈合时间均明显短于参照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组患者术后感染控制时间及创面愈合时间比较[(±s),d]Table 1 Comparison of postoperative infection control time and wound healing time between the two groups of patients [(±s),d]

表1 两组患者术后感染控制时间及创面愈合时间比较[(±s),d]Table 1 Comparison of postoperative infection control time and wound healing time between the two groups of patients [(±s),d]

组别感染控制时间 创面愈合时间观察组(n=28)参照组(n=28)t 值P 值6.15±2.04 9.06±3.25 4.013 0.000 32.75±6.81 46.23±6.49 7.582 0.000

2.2 比较两组患者术后肛门形态

观察组肛门畸形率为3.57%, 明显低于参照组的21.43%,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组患者术后肛门形态比较Table 2 Comparison of postoperative anal morphology between two groups of patients

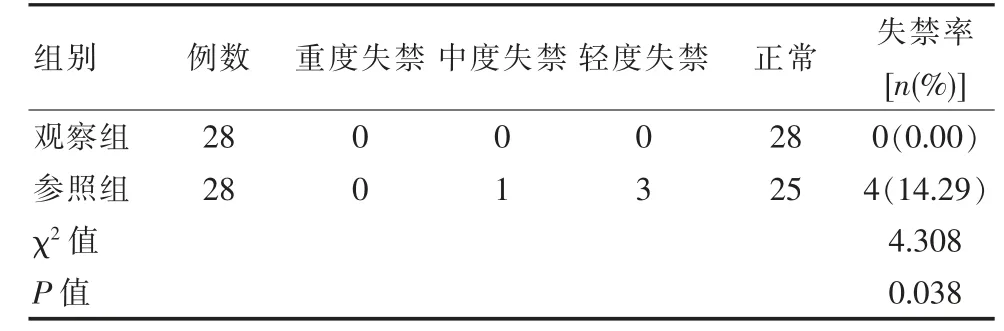

2.3 比较两组患者术后肛门功能

观察组无肛门失禁者,而参照组发生率高达14.29%,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表3。

表3 两组患者术后肛门功能比较Table 3 Comparison of postoperative anal function between two groups of patients

2.4 比较两组患者脓肿复发或形成肛瘘率

观察组脓肿复发或形成肛瘘率为7.14%,均明显低于参照组的21.43%和28.57%,组间差异有统计学意义(P<0.05)。 见表4。

3 讨论

在所有肛门直肠周围脓肿患者中, 绝大部分患者属于非特异性隐窝腺感染所致, 患者在发病早期没有及时治疗,导致脓肿范围扩大,形成多间隙复合脓肿[4]。 由于脓肿处于较深的位置,缺少典型的局部外观表现,在诊断时要掌握肛门直肠周围间隙解剖结构,认真进行肛门指检,为了避免漏诊还可结合病史及中性粒细胞计数、 白细胞计数检验等。 该疾病在临床治疗中,要充分引流,避免遗留死腔,确保引流的有效性。 以往多在引流后,进行Ⅱ期去顶根除术,但是创伤较大,愈合后的瘢痕还会造成肛门畸形,出现肛门功能障碍,而且治疗周期长,患者痛苦较大,容易复发或形成肛瘘[5]。 而Ⅰ期高位置管加对口引流术能弥补传统手术的不足,能一次性根治,同时在内口处理上更加精准,脓腔引流更加通畅,还能更好地保护肛门括约肌,更有利于术后恢复,缩短病程,减少对肛门形态和功能产生影响,减轻患者的痛苦感。

表4 两组患者脓肿复发或形成肛瘘率比较[n(%)]Table 4 Comparison of abscess recurrence or anal fistula formation in two groups of patients[n(%)]

该次研究中, 进行Ⅰ期高位脓肿腔内口或顶部置管加多切口对口引流术的观察组患者, 术后感染控制时间和创面愈合时间均短于切开引流后行Ⅱ期低位切开高位挂线术的参照组,差异有统计学意义(P<0.05),郭胜[6]等人相关研究结果和该次研究结果保持一致, 在其研究中观察组患者创面愈合、感染控制均有着更短的时间。 另外,观察组肛门畸形率为3.57%,比参照组的21.43%低;观察组肛门失禁率为0.00%,比参照组的14.29%低,差异有统计学意义(P<0.05),该研究结果与李昆伦[7]等人相关研究结果相一致,在其研究中,肛门畸形率为5%、肛门失禁率为0%,均表明Ⅰ期高位脓肿腔内口或顶部置管加多切口对口引流术不易影响肛门功能和肛门形态。 观察组术后观察组脓肿复发或形成肛瘘率为7.14%,比参照组的28.57%低,差异有统计学意义(P<0.05),在孙建锋[8]等人研究中,仅有3.51%患者形成肛瘘,均低于常规引流的患者,该结果与该次研究结果具有一致性。 进一步证实,Ⅰ期高位脓肿腔内口或顶部置管加多切口对口引流术有助于减少术后并发症, 缩短愈合时间, 促进肛门形态和功能恢复,避免脓肿复发或形成肛瘘,减轻患者的痛苦感。

综上所述,肛门直肠周围脓肿一般依据症状体、直肠指检、血常规或诊断性穿刺即可诊断;但高位多间隙复合脓肿的诊断,部分需要依靠腔内超声可明确诊断;必要时可做盆腔CT 和盆腔MRI 检查;在治疗上可以根据实际情况采用Ⅰ期高位脓肿腔内口或顶部置管加多切口挂线对口引流术, 能促进术后恢复, 维护肛门正常的形态和功能,值得全方位推广应用。