有效性:数学教学中学生“展示与交流”的诉求

2020-03-24江涓涓

江涓涓

【摘要】《义务教育数学课程标准(2011年版)》中提出:人人能获得良好的教育,不同的人应在数学上得到不同的发展.我校实行的“五有”课堂中的“有益”就是在达成课堂教学目标的同时,创设有利于学生个体发展的开放性学习环境,通过大问题引领让学生在有效的教学过程中产生有益的学习,从而在持续性学习中获得长效发展.在以生为本的课堂中,要让学生既有自主思考的空间,又能产生思维碰撞的火花,这就对每一次任务的“展示与交流”的有效性提出了要求.只有在每一次的作品展示和相互交流中引导思维向纵深推进,才能达到培养学生的数学素养能力的目标.

【关键词】数学教学;展示与交流;有效性

作品展示与交流的主体是学生,但如果作品的诞生过于简单或太难,学生之间的交流仅仅是走一个过场,不能让学生真正地思考,不能产生思维的碰撞,这样的展示与交流显然是无意义的.如何让学生在课堂中呈现出有思考痕迹的作品和有探讨价值的作品呢?教师要明确教学目标,深度解读教材,设计有效的任务,收集典型作品并通过形式多样的方式呈现,这是有效展示与交流的基本前提.

一、针对目标,让“展示与交流”有方向

现今,发达的网络媒体可以让教师随时搜索到各种课堂实录或教学设计.有些教师更多的时候只是去关注别人的精巧教学设计和角度刁钻的练习,而将教学目标看成可有可无的部分.纵观很多教师的教学设计,其中对于教学目标的描述宽泛模糊,因此设计教学过程时不能够完全从学生角度出发,设计出符合学生个性发展的任务或活动,从而让学生的展示与交流流于表面.而教学目标精准才能让教学过程的设计有针对性,也会让教师在教学时引导学生进行展示与交流,做到心中有数.

在“认识三角形”一课中,笔者之前用“经历探索、活动经验、体会数学抽象”等词语去描述本节课的教学目标,通过这些词语无法看出本节课到底需要达成怎样的教学目标,得到什么样的知识技能.经过思考,笔者将教学目标改为“会描述三角形的定义,会画三角形的高”“在遇到困难时能够和同桌合作解决”等具体的描述,这样也能够让教师教学时有可操作性.教师明确了方向,才会让学生的“展示与交流”有方向,有目标.

二、铺垫教材,让“展示与交流”有平台

好的教学设计一定具有引发思维的可能性,而思维的产生则是展示与交流存在的意义.如何让学生有良好的沟通平台,需要教师从学生的角度去考虑他们认知的盲点和误区,并且能够对教材进行深度解读和加工,从而让学生有展示与交流的开放性环境.“认识三角形”这节课,教材中的设计是首先找生活中的三角形,再画一个三角形,根据画图时的感知总结出三角形的概念和特征.可以看出教材的设计是紧紧联系生活的,却没有联系学生的实际情况.因为学生在二年级时就认识了三角形,能够轻松地说出三角形有三条边、三个角,但对于三角形的概念不能用数学语言加以描述,更多的是停留在感觉阶段.这样的设计让学生的交流过于简单,而展示三角形时又不能用数学语言严谨地去概括.于是,笔者直接将教材中的“练一练”设计为第一个活动,让学生判断哪些是三角形哪些不是,并说说为什么.这样的设计让学生在对比正确与错误图形的过程中,在说出判断的理由以及和同学们沟通交流时,会慢慢出现“首尾相接”“围成”这样的词语,这时再让学生画一个三角形,三角形的概念也就自然揭示了.对教材进行加工,我们可以看出对于概念的建构不应当是教师的直接告知,而是应在生生交流中慢慢建构起来,从直观到抽象,再到直观,让学生轻松地用语言描述出三角形的概念.

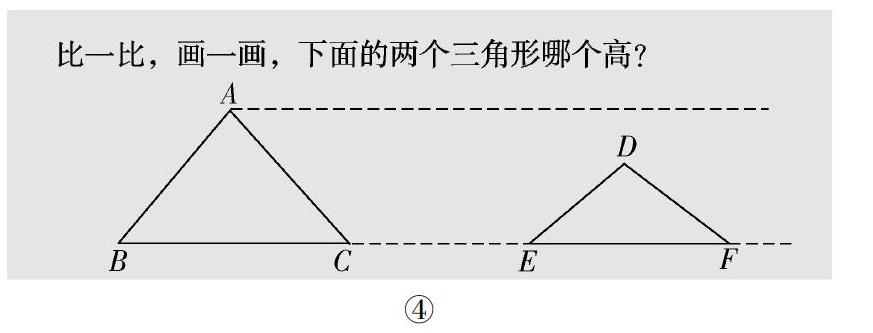

对高的认识是本节课的难点,如果教师按照教材利用人字梁带领学生认识三角形的高以及如何画高,则会让学生对于高的认知处于被动的接受状态,作品的展示只属于部分优秀学生,交流更是无从谈起,教学效果也总是不尽如人意.因此,我们不妨给学生呈现以下的文本:首先利用教材中的“试一试”,其中有三个点在同一条直线上所以不能围成一个三角形,通过动画演示,将其中一个点依次向上移动画出三角形,然后提问:你们有什么发现?学生会很自然地说出三角形变得越来越高,这样的设计让学生很自然地认识到三角形是有高的.接着,教师再提出第二个问题:你们能比较这两个三角形谁更“高”吗?你准备怎么做呢?教师通过展示学生的作品,让学生在介绍自己的作品以及听取教师的评价时总结出高的定义以及画法.教师在这一过程中,将教材中的“试一试”适当深加工,自然揭示了三角形高的概念,然后设计一个问题引发学生思考,让学生有了展示的空间以及交流的欲望,为学生的展示与交流提供了平台.

三、任务驱动,让“展示与交流”有动力

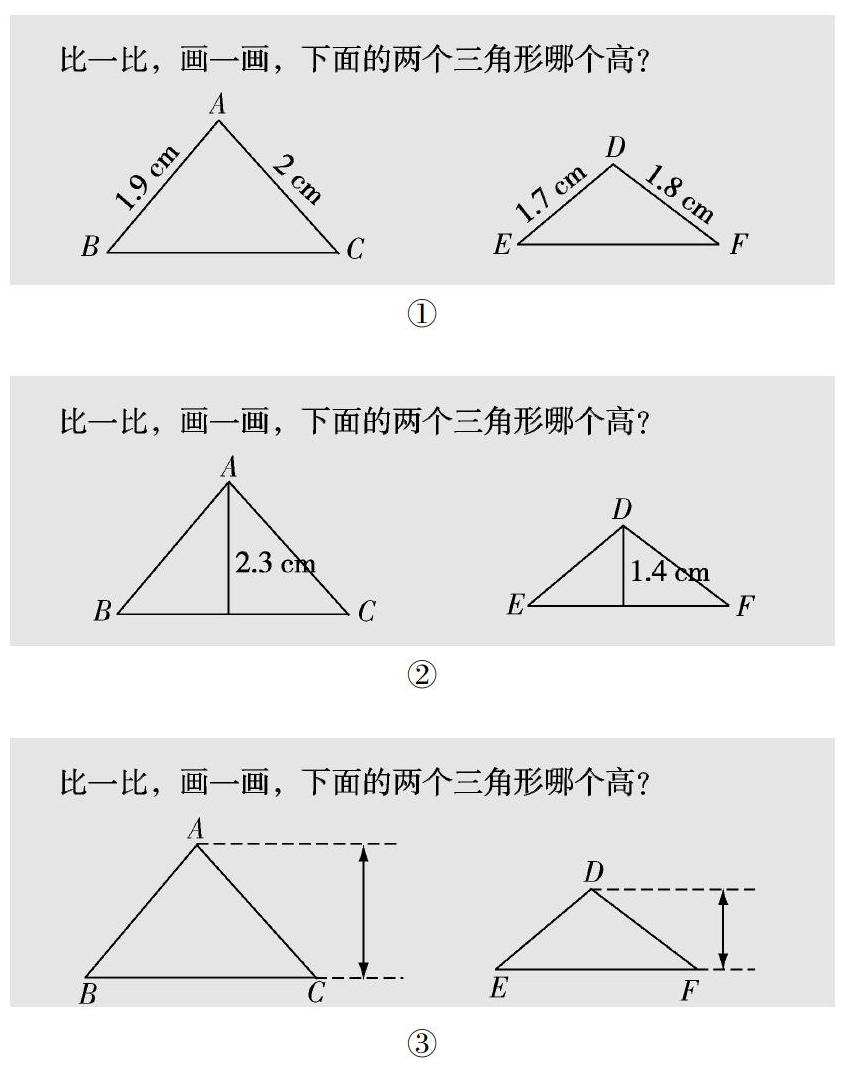

不是所有的任务都适合通过展示与交流的方式来呈现的.好的任务设计能够让学生展示得充分开放,在交流中彰显智慧,引发学生之间的评价、补充、质疑和辩论,进而在认知的平衡与失衡之间激活思维的内在动力.“认识三角形”这节课的难点就在于高的认识和画法,教师往往会通过直接告知让学生认识高,然后示范高的画法让学生模仿,整个过程教师占据主导位置,学生只是被动接受,因此就会出现让学生展示画高的作品时成了“无言的”交流,学生只是再示范一次画高.显然,这样的交流不仅不能激发学生学习的兴趣,更成了少部分学优生独自表演的舞台.因此,在进行高的教学时,笔者设计了下面几个任务:任务①,出示两个不同高度的三角形,让学生比一比哪个三角形更高;任务②,给出2个锐角三角形和1个直角三角形,让学生画出指定底边上的高,其中直角三角形的底边是其中的一条直角边;任务③,在方格图中画出指定高度的三角形.三个任务的设计层层递进,任务①通过学生的展示和交流明确了高的定义和画法,任務②让学生巩固高的画法,并且其中一个是画出直角三角形直角边上的高,让学生在矛盾中、质疑中、碰撞中认识到直角三角形的两条直角边互为底和高,任务③让学生通过自己的思考以及观察其他同学展示作品,在相互交流中认识到三角形的高还有可能在其外部.

数学思维不是孤立的,它往往伴随着具体的数学任务而展开.在教学过程中,教师应设计适当的教学任务,让每名学生都可以参与其中,深度思考,进而在展示与交流中锻炼学生的思维,提升学生的核心素养.这样的展示与交流才是有价值的.

四、呈现点评,让“展示与交流”有反馈

学生经历独立思考后会形成自己的见解,当然,这个见解会因学生个人的能力产生差异化.如何利用好这个差异,则需要教师收集典型作品,呈现作品时能够循序渐进,让学生可以在分享作品时求同存异,谋求共识,构建意义.这是推动学生思维向纵深发展的重要途径.“认识三角形”一课中,当学生独立思考“两个三角形哪个更高”这个问题后,教师收集到的作品有以下几种.

这4幅作品可采用“单展”和“群展”两种方式进行展示.

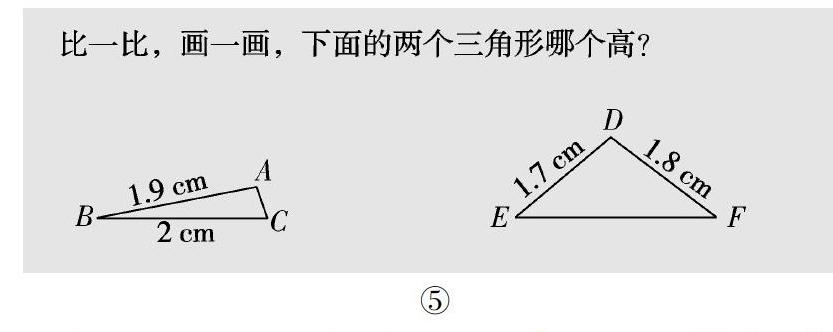

首先,单独展示①号作品:“我通过测量三角形边的长度来判断哪个三角形更高.左边三角形的两条边长分别是1.9 cm和2 cm,右边的则是1.7 cm和1.8 cm,所以左边的三角形更高.”显然这名同学的想法并不具有说服力.如果在挑选作品时教师选择逃避问题,那么学生的思维碰撞无从谈起.此时教师需要耐心.果然,很快有学生提出:“这个方法不正确,例如这样一个三角形呢?”(边说边画,如图⑤)其他同学也恍然大悟:三角形的高度和边的长短没有必然的关系.教师单独呈现错例让所有学生聚焦,让学生在思考交流中明白道理,从错例分析中初步建立对高的认知.

教师接下来群体展示②③④号作品,没有让学生介绍自己的想法,而是直接提问:“他们的方法一样吗?”因为每个作品展现的是学生个人对于高的理解,是他独立思维水平的真实呈现.这里把看似不同却有共同之处的作品进行群体展示,学生通过合作交流,发現三幅作品其实都是在通过比较最高顶点到对边的距离来判断哪个三角形更高,这三幅作品的作者对于问题的理解也会有新的提升和内化.

学生的作品展示是教师在课堂上无法把控的一个环节,会出现预设好的,也会出现意想不到的.此时考验的是教师收集和展示作品的能力.收集典型作品,通过不同的方式展示会让学生充分讨论交流,单一的思路会从模糊到清晰,从零散到结构化.学生在循序渐进中不仅能理解知识的本质,更能让思维进阶.

有益的课堂不仅仅是传授知识,更需要给学生一个开放的环境.不同程度的学生都应有一个课堂展示自我和交流学习的机会,他们在这一过程中能够不断提升自我,发展自身能力,从量的积累到质的变化.课堂应成为学生的舞台,让他们在这个舞台上充分展示自我,让他们在对话中拓展思维,体验成功与失败,从而促进学生的长效发展.

【参考文献】

[1]张齐华.“思维可视化”视域下小学数学课堂之重建[J].江苏教育(小学教学版),2017(04):48-50.

[2]蒋姝.课堂“真人秀”,让学生更好地展示自我:小学数学课堂展示的实践研究[J].教育观察,2018(06):86-87.