《诫子书》教学设计

2020-03-23胡洁玲

胡洁玲

【教材分析】

一、教学理念

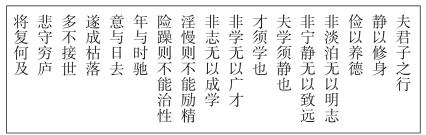

文言文是中国传统文化的载体,在文言文中,“文言”“文章”“文学”“文化”一体四面,相辅相成。[1]文言是基础,学习文言文,前提是学习文言,学习古代的语法。[2]文言文大体的功能就是言志载道,而它言志载道的关键就在于其章法的考究,尤其是文中的炼字炼句处。[3]只有抓住关键的词句,才能明白文章存在的意义。《诫子书》中的关键句就是“静以修身,俭以养德。”再提炼一下关键词就是“静”和“俭”,也就是要通过“静”和“俭”来达到修身养德的目的,这就是文中所载的道。文言文最重要的在于它对后世的影响和启发。因为其中所传达的是中国古代仁人贤士的情意与思想,是中国传统文化的直接体现。这应该成为中学生文言文学习的主要方面。

义务教育初中语文课程标准提出:“诵读古代诗歌,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。”[4]其实这个要求还是比较笼统的,结合高中语文课程标准中“学习中国古代优秀作品,体会其中蕴含的中华民族精神,为形成一定的传统文化底蕴奠定基础。学习从历史发展的角度理解古代作品的内容价值,从中汲取民族智慧”[5]的要求来看,这里的“感悟”应该是感悟古人的智慧,感悟古人所言志所载道对现实的意义。

2018年8月21日至22日,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话中指出:中华优秀傳统文化是中华民族的文化根脉,其蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,不仅是我们中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值。可以说,教学文言文最大的现实意义就是让中学生增强民族自信和文化自信。

二、单元意识

《诫子书》所在单元是七年级上册第四单元,单元导语是:“拥有美好而充实的人生,是我们共同的心愿。本单元课文,从不同方面诠释了人生的意义和价值,有对人物美好品行的礼赞,有对人生经验的总结和思考,还有关于修身养德的谆谆教诲。令我们感动的,是其中彰显的理想光辉和人格力量。本单元继续学习默读。在课本上勾画出关键语句,并在你喜欢的或有疑惑的地方做标注。在整体把握文意的基础上,学会通过划分段落层次、抓关键语句等方法,理清作者思路。”结合《诫子书》的文本特质,在教学过程中,应让学生先理解文意,再提取关键词句来分析文章的中心,从而体会诸葛亮的教育智慧。文章篇幅较短,还选择了朗读的形式来以读促悟,也为课后的背诵打下基础。

三、文本解读

《诫子书》是一篇富含道德劝喻意味的家书,这是诸葛亮写给8岁儿子诸葛瞻的一封信,旨在劝诫和勉励孩子如何修身养德。文章字数不多,但文短意长,言辞恳切,成为后世学子修身立志的名篇。自古以来,文人清客对修身颇为重视。《大学》有言:“先诚其意,方能正心;先正其心,方能修身;先修其身,方能齐家;先齐其家,方能治国。”可见修身养德对个人成长的重要性。在当今社会,修身养德同样具有重要意义。

在文中,作者先提出了修身养德的要求,后具体说明了如何做到修身养德,那就是“静”和“俭”。“静”就是淡泊、宁静,重在内心的专一;“俭”就是节俭、俭朴,强调的是不过分追求物质和外在。“静”与“俭”是相辅相成、互相促进的,内心专一自然不会被外界纷繁的物质生活所迷惑,而能专注做自己的事情;不断降低对名利的欲望,自然可以真正做到内心宁静。作为一位品格高洁、才学渊博的智者,“淡泊明志,宁静致远”也可以说是他一生的总结。

【教学目标】

朗读文言文,通过关键词句理解文中“静”与“俭”的深刻含义和内在联系,知人论世感受古人的教育智慧。

【教学重点】

抓住关键句“静以修身,俭以养德”,把握“静”与“俭”的深刻含义。

【教学难点】

理解“静”与“俭”的内在联系。

【教学课时】

二课时。

【教学方法】

1.启发式教学法;2.讲授法;3.研究法;4.问答法;5.情境教学法;6.朗读法。

【教学过程】

一、导入

三国时期,诸葛亮出兵武功时,曾写信给他的大哥诸葛瑾,说诸葛瞻如今已经八岁,十分聪明可爱,只是怕他过早成熟,成不了大器。又在临终前作《诫子书》与诸葛瞻。今天我们就来学习这篇传世之作——《诫子书》。

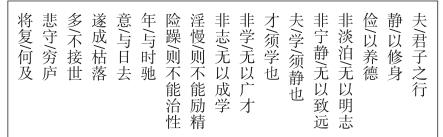

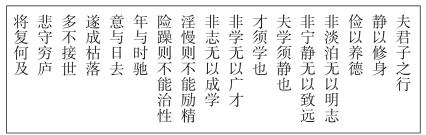

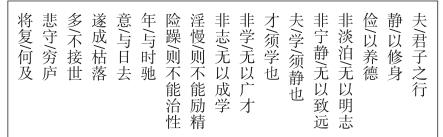

二、读——君子之“诫”

1.读标题,明确什么是诫子书。

(1)何为“诫”?何为“书”?

诫,劝诫,劝勉之义。

在这里指书信,是一种文学体裁。先秦时“书”为书信的总名,臣下向国君进言陈词,亲朋之间来往的信件,都称为“书”。

诫子书就是作者为劝诫儿子而写的一封家书,属于家教、家训一类。家书作为中国古代的一种特别典籍,是古人向后代传达修身治家、为人处世、为学教子思想的载体。家教的产生,家风的传承,在中国源远流长。

(设计意图:通过解题,让学生认识“书”这种古代特有文体,再结合“诫”的劝诫之义来理解古人在家教和家风的培养及传承上的高度重视,为后面理解古人的教育智慧打下基础。)

2.读文章。

一读——读字音。

听名家示范朗读,自行标注字音。

“夫君子之行”,夫(fú),助词,用于句首,表示发端。

“淫慢”,淫(yín),放纵。

(设计意图:文言文中的字音往往和字义有很大联系,比如发语词、通假字,要在讲解字音的时候重点说明。《诫子书》中的字音难点不多,主要是一个发语词“夫”,这个词在本册的第11课的“逝者如斯夫,不舍昼夜”中已经出现过了,只是前者是用于句首,作为发语词,后者在句末,表示感叹,所以这点需要明讲。总的来说,这篇课文的字音部分是可以一遍过的。)

二读——读节奏。

学生尝试断句,教师点拨,师生共同总结划分文言文节奏的方法和技巧。

夫/君子之行:发语词后停顿

静/以修身:主谓之间停顿

淫慢/则不能励精:表示转折关系的连词“则”前停顿

悲守/穷庐:动宾之间停顿

将复/何及:表示突出强调部分停顿。(“将”为文言副词,表示“又、且”;“复”为副词,表示“又、再”。兩个表示意思相同或相近的词语连用,在句中起突出强调作用,因此应在其后面停顿。)

本文节奏划分的方法和技巧总结:

(1)根据句首的语气词来确定朗读节奏;有些文言句子句首含语气词(发语词),表示将发表议论,提示原因,如“夫”,往往在发语词后进行停顿。

(2)主语与谓语之间要停顿。

(3)根据句首的连词确定朗读节奏;若句中出现表转折的连词,如“则”“而”(《论语》十二章中的“人不知而不愠”就是这种情况),往往在这些词语的前面停顿。(补充说明:如若这些表转折的词语出现在句首,就在它们的后面停顿。)

(4)动词和宾语之间要停顿。

(5)表示突出强调的地方要停顿。

(设计意图:文言文节奏的划分其实是可以帮助学生理解文意、读出文中韵味的,而且在中考时,划分文言文句子的节奏也一般有2分的占比,所以在平时的文言文教学中一点一点总结划分节奏的方法和技巧是很有必要的。)

三读——读文韵。

(1)读语气词时要注意感情。

读“夫”要略加停顿,读出感叹的语气;读“也”要悠长一点,读出意味深长的感觉。

(2)读句式相同的句子时要注意韵味。

本文句式的最大特点就是句式整齐,节奏感强,大多为对偶句。在朗读时应注意读出对称的感觉。

(3)读押韵、反复的词时要注意强调,读出一咏三叹的韵味。如“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”“将复何及”。

(设计意图:通过对文言文句式和特殊词语的观察和分析,可以帮助学生更好地理解文意,从而在朗读出韵味的同时,加深对作者写作意图的体悟。)

四读——读文意。

学生默读课文10分钟,借助注释理解文意。

预设:文中有些词语在注释中没有标注,需要教师补充。如:

君子:品德高尚的人。

修身:修养身心。

俭:节俭、俭朴。

宁静:这里指安静,集中精神,不分散精力。

才:才干。

成:达成,成就。

遂:于是,就。

译文:有道德修养的人,依靠内心安静来修养身心,以俭朴节约财物来培养自己高尚的品德。不恬静寡欲无法明确志向,不排除外来干扰无法达到远大目标。学习必须静心专一,而才干来自勤奋学习。如果不学习就无法增长自己的才干,不明确志向就不能在学习上获得成就。纵欲放荡、消极怠慢就不能勉励心志使精神振作,冒险草率、急燥不安就不能陶冶性情。年华随时光而飞驰,意志随岁月逐渐消逝。最终枯败零落,大多不接触世事、不为社会所用,只能悲哀地困守在自己穷困的破舍里,到时悔恨又怎么来得及?

(设计意图:能借助注释和工具书理解文言文的基本内容是对初中生学习文言文的基本要求。在文言文的教学中,教师要给予学生充分的时间去学会使用恰当的方法理解文意,而且先要有理解才能有感悟,只有先让学生解决了文意理解上的问题,才能更好地推进后面教学活动的展开。)

三、思——君子之“静”

1.本文的中心句是哪一句?

“静以修身,俭以养德。”

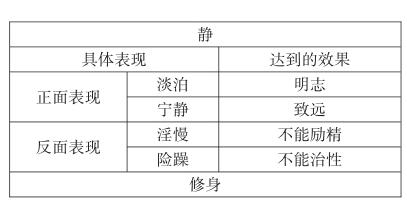

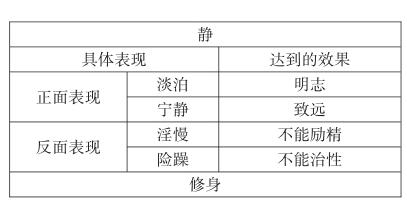

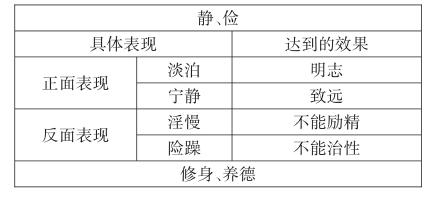

2.怎样理解文中的“静”?

(1)“静”有什么好处?

能修养身心。

(2)“静”在文中的正面表现是什么?请用文中的词语回答。

“淡泊”“宁静”。

(3)“淡泊”可以达到什么效果?“宁静”又可以达到怎样的效果?

“淡泊”可以“明志”,“宁静”可以“致远”。也就是说“静”可以“明志”,也可以“致远”。

(4)怎样理解作者用“非……无以”这样的句式来说明“淡泊”与“明志”,“宁静”与“致远”的关系?

“非……无以”的意思是“不……就无法……”,说明要能明确志向,就必须内心恬淡,不慕名利;要想达到远大目标,就必须集中精神,不分散精力。所以在作者的观点里,“淡泊”是“明志”的必要条件,“宁静”是“致远”的必要条件。

(5)那“淡泊”可以“致远”,“宁静”可以“明志”吗?

“淡泊”其实可以理解为集中精神做自己真正想要做的事情,“宁静”也可以理解为“不被名利等其他繁杂的事务所分散精力”。两个词语有意思上的共通之处,所以“淡泊”既可以“明志”,也可以“致远”,“宁静”也一样。总的来说,“淡泊”和“宁静”是“明志”和“致远”的双重必要条件。

联系第(2)个问题,“静”在修养身心方面具体可以达到“明志”和“致远”的目的。

(6)“静”在文中的反面表现是什么?也用文中的词语回答。

“淫慢”“险躁”。

(7)请用理解“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的思路来理解“淫慢则不能励精,险躁则不能治性”。

3.小结“静”的深意。

“静”指的是一种摒除杂念和干扰而安宁专一的精神状态。要做到“静”,自然要摒除名利的束缚和干扰,这就是“淡泊”和“宁静”。只有做到“淡泊”和“宁静”,才能使志向坚定、明确,并最终实现远大目标。若心不静,陷入“淫慢”和“险躁”,则不能振奋精神、修养性情了,自然无法达到修身的目的。

(设计意图:通过前面环节文意的理解,理清文中句与句之间的论证关系,从而理解关键词“静”在文中的深意。)

四、品——君子之“俭”

1.文中从正反两面具体说明了“静”的深意,卻未对中心句“俭以养德”中的“俭”进行深入细致地阐释,那如何理解这个关键词呢?

《说文解字》中对“俭”的解释为“俭,约也。”[6]俭字本义就是对自己加以约束,后引申为节省、节约,不浪费、不放纵。联系本文的整体意蕴,“俭”就是约束自我,也就是自律。所以“俭以养德”的意思就是自律可以培养品德。换言之,就是不被名利等世间的诱惑所迷,严以自律。

这样一来,“俭”与“静”在深意上是有异曲同工之妙的。也就是说,“静”和“俭”都能“修身”和“养德”,即“静、俭以修身、养德”。

通俗点说,在本文的文意上,“静”就是“俭”,“俭”就是“静”。

(设计意图:通过探讨“静”和“俭”的内在联系,进一步理解“静”在文中的核心作用。)

五、悟——君子之“才”

1.天下父母无不希望自己的孩子能够成才,诸葛亮也不例外,那他认为成才需要几个条件呢?先从文中找到作者原本的观点句,并概括出成才的条件。

“夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。”(静、学、志。)

2.理清“静”“学”“志”的关系。

才须学,学须静;学能广才,志能成学;静能明志。这三个成才的条件是相辅相成、缺一不可的。

3.成才是一个漫长的过程,有人年少成名,也有人三十而立,还有人大器晚成,但都在时间的见证下,通过自身的努力成功了。但每个人的时间是有限的,父母总是希望孩子在成长的道路上能少走些弯路,不要总想着明日复明日,还有时间慢慢长大。在文中的最后,诸葛亮用一个“将复何及!”强调时间的重要性。请用语重心长和感叹的语气齐读这一整句。

4.要想成才还有一个非常关键的条件就是“惜时”,只有立志学习,惜时勤学,才能成才接世,对社会作出贡献。

六、明——君子之“行”

1.解读“君”字,明君子修为。

文章开篇,诸葛亮就坚定地要求孩子以“君子”之行来规范自己。“君子”在先秦时指当时的领导阶级,即贵族,但是孔子强调,君子必须经过学习的过程才能成为具有领导才干、值得景仰的人物。所以“君子”一词被赋予了道德的含义,指有才德的人。从这里可以看出诸葛亮深受儒家思想的影响。

2.君子之行的表率——诸葛亮。

诸葛亮(181-234),字孔明,琅琊阳都(今山东沂南县)人三国时蜀汉政治家、军事家,“古代第一贤相”,被后代封建统治者推为“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠君典型。《诫子书》可以看作是诸葛亮对自己一生的总结,他品格高洁、才学渊博,对儿子的殷殷教诲与无限期望尽在言中。

3.君子之行的传承——家风。

(1)诸葛瞻的故事。

带着父亲诸葛亮的劝诫,诸葛瞻也成了优秀、卓越的人:诸葛亮去世之后,魏国邓艾出袭阴平,诸葛瞻率军抵抗,后退守今天的绵竹。邓艾派人来劝降,意欲封诸葛瞻为琅琊王,被诸葛瞻大骂,并斩杀使者,与诸葛尚率军抵抗,后英勇牺牲。

(2)诸葛亮《诫外生书》。

夫志当存高远,慕先贤,绝情欲,弃凝滞。使庶几之志,揭然有所存,恻然有所感。忍屈伸,去细碎,广咨问,除嫌吝,虽有淹留,何损于美趣,何患于不济。若志不强毅,意不慷慨,徒碌碌滞于俗,默默束于情,永窜伏于凡庸,不免于下流矣。

译文:一个人应该树立远大的理想,追慕先贤,节制情欲,去掉郁结在胸中的俗念,使几乎接近圣贤的那种高尚志向,在你身上明白地体现出来,使你内心震动、心领神会。要能够适应顺利、曲折等不同境遇的考验,摆脱琐碎事务和感情的纠缠,广泛地向人请教,根除自己怨天尤人的情绪。做到这些以后,虽然也有可能在事业上暂时停步不前,但哪会损毁自己高尚的情趣,又何必担心事业会不成功呢!如果志向不坚毅,思想境界不开阔,沉溺于世俗私情,碌碌无为,永远混杂在平庸的人群之后,就会难免沦落到下流社会,成为没有教养,没有出息的人。

(3)古今君子的“诫子书”。

汉高祖的《手敕太子》、东方朔的《诫子书》、东汉马援的《诫子书》、《傅雷家书》、《曾国藩家书》《胡适家书》、王朔《致女儿书》……这些家书实则为家训。

4.小结:通过这封家书,我们看到一位君子对后世子孙的谆谆教诲。同学们,让我们怀着对诸葛亮的敬仰,对中国传统家风家训的感叹,让《诫子书》在我们的教室回荡。(学生背诵全文。)

(设计意图:通过这一环节的拓展,让学生了解中国文人对家人、家训的重视,了解家书是留存下来的重要教育资源,感叹中国人的教育智慧。)

【作业布置】

1.以“我想对您说”为主题,写一封家书,字数不限。

2.开展“晒家书”活动,分享自己给父母亲友写的家书,或者父母亲友给自己写的家书。

(设计意图:语文教学要注重学生读与写的结合,《诫子书》是一篇流传千古的家书,布置契合教学主题的写作活动,既锻炼学生的写作能力,又传承了家书文化;“晒家书”活动本身比较有趣,学生参与的兴趣会比较高,既为语文课堂营造了浓厚的文化氛围,又创造了一道靓丽的风景线。)

【教学反思】

在设计本课的教学时,我试图找到一种方法,让学生可以更好地理解文中议论的特点。因为文章很短,且为文言文,所以学生容易将每一句话割裂开来理解,实际上它们是有内在联系的。尤其是“静”和“俭”,有点互文的意思在里面,“静”和“俭”都能达到“修身养德”的目的,它们之间应该是你中有我、我中有你、相辅相成的关系。

我希望立足于这篇课文背后的文化层面,深挖出中国传统文化中的“君子的家风”,因为这具有很强的现实意义。而且也能体现语文人文性的特点,提升学生的语文素养。但因语文教学应回归文本,所以对于家风文化的拓展应在这堂课中占多大比重的问题,还需细细斟酌。

语文课堂要重视朗读,朗读应切合时宜。本堂课的教学运用了默读、个人朗读、小组朗读、全班齐读、听读的方式,由于课堂时间有限,朗读训练的效果还不理想。朗读最重要的是让学生学会用恰当的语气、语调,由声音传递出对课文内容、作者情感态度的理解,从而加深对文章主旨的体悟。关于这方面的小遗憾,争取在之后的文本教学当中努力做好,提升学生的朗读能力,让语文课堂充满语文味。

注释:

[1][2][3]王荣生:《文言文教学教什么》,华东师范大学出版社,2014年,第4页,第4页,第5页。

[4]中华人民共和国教育部制定:《义务教育课程标准(2011年版)》,北京师范大学出版社,2012年,第16页。

[5]中华人民共和国教育部制定:《普通高中语文课程标准(实验)》,人民教育出版社,2003年,第8页。

[6](汉)许慎:《说文解字》,九州出版社,2001年,第460页。

(作者单位:江西省赣州市第三中学)