关节镜下复位内固定治疗距骨体骨折的临床研究

2020-03-15李秀存曹松华张宁徐文鹏胡勇李正勋

李秀存 曹松华 张宁 徐文鹏 胡勇 李正勋

(山东大学第二医院手足外科,济南 250033)

距骨骨折常由高能量创伤(如交通事故伤、高空坠落伤)引起。与其他骨折相比,距骨骨折比较少见,约占足和踝部骨折的3%~5%[1]。根据距骨的解剖部位,距骨骨折又分为距骨头、距骨颈、距骨体骨折[1],其中距骨体骨折占所有距骨骨折的13%~38%[2,3]。传统的切开复位内固定治疗距骨体骨折有预后差和并发症发生率高等特点[2-6],对外科医师来说有很大挑战。关节镜复位内固定和关节镜辅助下切开复位内固定在治疗各种骨折中变得越来越普及[7,8]。同时,关节镜技术在关节内骨折中的应用也越来越成熟,避免了开放手术引起的二次创伤或截骨后出现的并发症[9-11]。本研究目的是探索应用关节镜复位内固定微创治疗距骨体骨折的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:①距骨体骨折Sneppen 分型[1]Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型;②距骨骨折关节面移位>2 mm。排除标准:①距骨体骨折Sneppen 分型Ⅴ型(粉碎性骨折);②严重的软组织肿胀且骨折部位出现软组织水泡或血泡,严重污染的开放性骨折,关节镜难以进入的骨折;③随访时间不足1年。

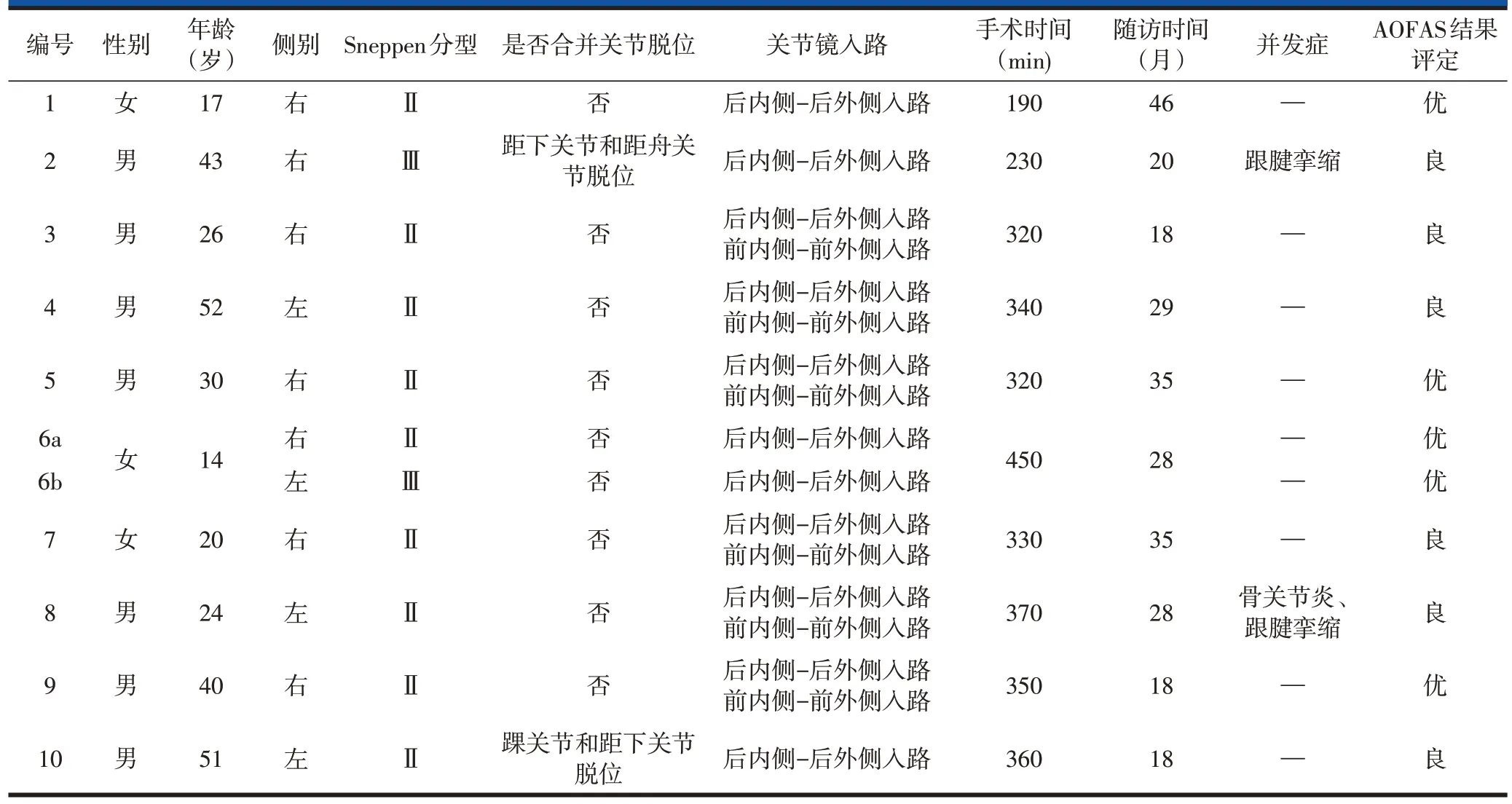

2015 年2 月至2018 年5 月于我院应用关节镜复位内固定治疗的距骨体骨折患者11 例,经上述纳入与排除标准筛选,10 例(11 个距骨体骨折)患者纳入本研究,其中男7 例,女3 例;年龄14~52 岁,平均(31.7±13.9)岁。按受伤原因分为:高处坠落伤8 例,砸伤1 例,交通事故伤1 例。按侧别分为:双侧1 例,单侧9 例(左侧3 例,右侧6 例)。根据Sneppen 分型:Ⅱ型9个距骨体,Ⅲ型2个距骨体。根据距骨体骨折是否合并关节脱位分为:9个单纯距骨体骨折;2个距骨体骨折合并关节脱位,其中1个距下关节和距舟关节脱位,1个踝关节和距下关节脱位。

本研究获得伦理委员会批准(KYLL-2019(LW)032)。

1.2 手术方法

术前常规检查包括踝关节正侧位X 线片、CT 平扫与三维重建,用以确认距骨体骨折的分型。若距骨体骨折合并关节脱位者,先行关节脱位复位。根据距骨体骨折的解剖部位,如果距骨体前2/3 骨折,患者先选用仰卧位,于踝关节前内侧及前外侧入路置入关节镜镜头和刨刀,清理血肿、碎骨及关节内游离体,观察骨折移位情况,1.5 mm或2.0 mm克氏针钻入移位不稳定的骨块,微型骨撬撬拨骨块,关节镜微型探钩辅助撬拨,关节镜直视下撬拨复位,将其与稳定骨块经克氏针临时固定,然后用直径2.5 mm 全螺纹加压空心螺钉于前方均匀加压固定。距骨体前方复位固定完后体位变为俯卧位,取踝关节后内侧及后外侧入路,于跟腱两侧置入关节镜镜头及刨刀,继续清理踝关节后方血肿、碎骨及关节内游离体,显露足长屈肌腱并向内侧牵开,同时关节镜通过后方入路检查踝关节距下关节损伤程度。在关节镜直视下,应用微型骨撬或探钩对距骨体后方的骨块进行撬拨复位,克氏针于距骨体后方临时固定,应用关节镜通过后方入路或跗骨窦入路探查踝关节或距下关节复位情况,直至距骨体骨折复位达到解剖复位或接近解剖复位。于距骨体后内侧、后外侧及后方正中略近端作为导针入针点,导针进针点呈“三角形”分布,C 型臂透视确保导针远端位于距骨头中部,钻孔,测深,根据骨折块的大小置入直径3.5 mm 或4.0 mm空心螺钉,均衡加压,经C型臂透视和关节镜直视下观察满意后,撤除临时固定的克氏针。若距骨体后1/3骨折,俯卧位进行撬拨顶压复位后直接插入导针,空心螺钉固定。撤除关节镜,缝合伤口。

1.3 术后管理

术后进行常规抗炎、镇痛等对症支持治疗。术后每3 d 更换一次无菌敷料,术后2 周拆除伤口缝线。患侧肢体支具固定6周,术后12周负重行走。

1.4 评价指标

末次随访时踝关节进行物理检查和X 线检查。X 线检查用于评估距骨体骨折愈合情况。末次随访踝关节活动度的测量应用量角器进行测量。踝关节功能应用美国足与踝关节协会(American Orthopae⁃dic Foot and Ankle Society,AOFAS)踝与后足功能量表进行评定,该量表将评估项目又分为三类:疼痛40分、功能45 分、力线15 分,满分为100 分,其中90~100 分为优,75~89 分为良,50~74 分为中,<50 分为差[12,13]。

1.5 统计学方法

采用SPSS 21.0软件进行统计分析。分类变量以频数表示,连续变量以均值±标准差表示。Shapiro-Wilk检验所有数据分布是否服从正态分布。在末次随访时,患侧和健侧踝关节主动屈伸活动度不服从正态分布,这两者之间的差异用非参数配对秩和检验进行分析。正态分布资料采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

10 例患者(11 个距骨体)均获得随访,随访时间18~46个月,平均(27.5±9.3)个月(表1)。

2.1 手术资料

关节镜复位内固定10 例患者(11 个距骨体),手术时间190~450 min,平均(326±72)min。其中,5 个距骨体骨折经踝关节镜后内侧-后外侧入路进行复位内固定,6 个距骨体骨折经踝关节镜后内侧-后外侧入路联合前内侧-前外侧入路进行复位内固定。

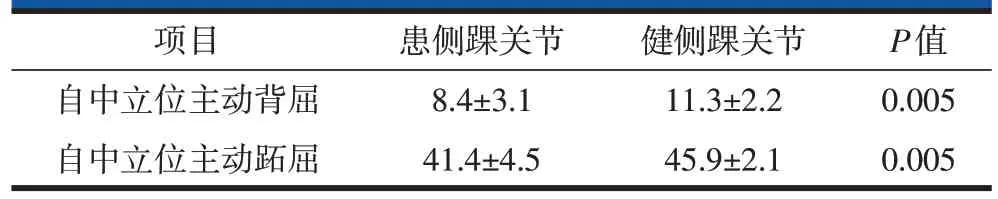

2.2 踝关节活动度

末次随访患侧踝关节自中立位主动背屈角度小于健侧踝关节自中立位主动背屈的角度(P=0.005),患侧踝关节自中立位主动跖屈的角度小于健侧踝关节自中立位主动跖屈的角度(P=0.005)。这些说明患侧踝关节活动度小于健侧踝关节活动度(表2)。

2.3 AOFAS评分

依据AOFAS踝与后足功能量表对踝关节功能进行评定:优5个,良6个。

表1 患者基本信息

2.4 并发症

所有患者切口均一期愈合,没有出现切口感染、皮肤坏死。随访时,10例患者有2例患者出现跟腱挛缩、下蹲困难,但患者拒绝进行二次手术治疗(跟腱延长);1例患者发生了创伤性骨关节炎,患者拒绝二次手术治疗;发生这些并发症可能与患者术后没有进行系统的功能康复练习有关。未发现距骨坏死、骨折不愈合等并发症。

典型病例见图1。

3 讨论

3.1 距骨的解剖特点及骨折预后

距骨是小腿和足通过胫距关节的连接结构,在维持正常的足踝生物力学中起至关重要的作用[14,15]。距骨具有独特的结构,形态不规则,表面三分之二被关节软骨覆盖,没有肌肉附着,只有小部分被骨膜覆盖,同时距骨缺乏专门的滋养血管,主要依靠胫后动脉、腓动脉、足背动脉的分支在距骨周围相互交通、吻合形成血管网以维持血液供应[16]。距骨的这种特殊结构是导致距骨骨折后创伤性关节炎、关节僵硬、骨坏死发生概率较高的主要原因[3,16]。距骨骨折会影响足、踝关节的正常运动,长期评估预后较差[2]。

表2 患侧与健侧踝关节主动屈伸活动度比较()

表2 患侧与健侧踝关节主动屈伸活动度比较()

3.2 关节镜下复位距骨体骨折的复位技巧和手术适应证

距骨体骨折的治疗效果是由距骨体骨折损伤的严重程度和复位的精确度决定的[17]。距骨体骨折治疗的第一个难点是骨折的诊断和正确的分型,这对制定治疗计划非常重要。踝关节复杂的解剖结构和胫骨远端关节面前后视图的重叠是导致距骨体骨折难以诊断和观察不准确的主要原因[18]。然而,CT 对距骨体骨折诊断的准确性要明显强于X线检查,常被推荐用于骨折的诊断[13]。不同类型的距骨体骨折的治疗目的是一致的,即实现解剖复位、恢复关节和轴向对齐、保持关节运动、减少并发症[5,16]。同时,精确的解剖复位能够减少距骨体骨折术后并发症的发生率。

图1 患者,男,51岁,高处跌落致左踝关节疼痛活动受限4 h,诊断为左距骨骨折伴踝关节和距下关节脱位(Sneppen分型Ⅱ型)

根据Sneppen 分型:Ⅰ型:距骨滑车关节面的经软骨骨折;Ⅱ型:距骨体冠状面、矢状面或水平面的骨折;Ⅲ型:距骨后突骨折;Ⅳ型:距骨体外侧突骨折;Ⅴ型:距骨体压缩、粉碎性骨折[1]。其中Ⅰ~Ⅳ骨折线相对不复杂,关节面无塌陷或粉碎,而Ⅴ型常伴有多条纵横交错的骨折线,合并关节面的塌陷,显露和复位较为困难,因此Ⅴ型的距骨体骨折又称为复杂距骨体骨折。关节镜下复位距骨体骨折之前,应根据CT 结果对距骨体骨折进行Sneppen 分型,便于骨折复位固定方案的制定和预测手术时间。在关节镜下应用后方入路或跗骨窦入路探查踝关节或距下关节损伤程度及骨折移位情况。对于Sneppen 分型Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ型骨折,关节镜下通过微型骨撬或探钩撬拨顶压复位,直径1.5 mm 或2.0 mm 克氏针经皮临时复位固定到恒定的骨折块上,空心螺钉固定即可。对于Sneppen 分型Ⅱ型骨折:如有不稳定骨折块,通过微型骨撬或关节镜探钩撬拨顶压复位,直径1.5 mm 或2.0 mm 克氏针经皮将不稳定骨折块临时复位固定到骨块上,将其变为稳定性骨折块,且减少了不稳定骨折块的数量。然后,对稳定性骨折块再通过克氏针或微型骨撬或探钩进行撬拨顶压,与恒定骨块进行复位固定。距骨体骨折复位克氏针临时固定后,关节镜探查踝关节和距下关节复位是否达到解剖复位或接近解剖复位。在手术过程中,发现距骨体骨折块越多,关节镜下越难以完全解剖复位。同时,应用空心螺钉固定距骨体骨折时,空心螺钉的大小和数目是由骨折块的大小、骨折线的位置来决定的,空心螺钉头部指向距骨头中部且应垂直骨折线均匀加压固定。然而,我们在复位过程中发现带头的半螺纹螺钉常影响复位进程,需要用埋头器进行包埋;无头全螺纹加压螺钉并不影响复位进程,空心螺钉根据骨折块大小在距骨内呈三角形分布。因此,关节镜下距骨体骨折复位固定的手术适应证为:距骨体骨折Sneppen 分型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型,距骨体骨折关节面移位>2 mm。禁忌证为距骨体骨折Snep⁃pen分型Ⅴ型(粉碎性骨折)。

3.3 关节镜下复位内固定距骨体骨折与传统切开复位内固定手术优缺点

传统的手术方法往往无法充分暴露距骨体[6]。在这种情况下,内踝或外踝截骨能够充分暴露距骨体骨折的各个关节面,但是很难完整的保存距骨剩余的血液供应,更不用说截骨不愈合或畸形愈合的可能[5,19,20]。然而,距骨体具有独特而复杂的解剖结构,这些结构特点使距骨体骨折的可视化复位固定变得相当困难。必要时,需要截骨,充分暴露距骨体的各个关节面,然后进行距骨体复位固定。考虑到距骨体骨折血供差和损伤的严重程度,手术入路必须准确,同时应减少对健康组织的进一步破坏,降低发生缺血性坏死和创伤后关节炎的风险[4]。同时,在手术计划中也必须考虑到截骨不愈合或畸形愈合的可能性。

和传统切开复位内固定手术相比[2,5,20],关节镜下复位内固定治疗距骨体骨折具有很多优点:关节镜可帮助外科医师在不做关节切开术和内踝或外踝截骨术的情况下观察和操作关节结构,且能够观察到完整的关节结构;减少对正常组织的损伤,以维持距骨体的血液供应;能够获得足够大的手术视野,用于距骨体骨折复位和内固定;关节镜下距骨体骨折复位内固定对踝关节造成的创伤小,术后并发症少、恢骨体的特殊解剖结构等因素有关。

综上所述,关节镜下复位内固定治疗距骨体骨折是一种可行、有效的手术方法,对踝关节造成的二次创伤小、术后并发症少、恢复快、使踝关节结构保持的更完整。可能成为诊断与治疗距骨体骨折一种更为灵敏、准确的工具。