镀覆碳基纳米薄膜钛合金的体外抑菌性能初步评价*

2020-03-15马天鹰柯松冉天飞吴芳何静吕明锐王敏

马天鹰 柯松 冉天飞 吴芳 何静 吕明锐 王敏

(中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院骨科,重庆 400037)

人工关节置换术是骨科领域的革命性进步,使许多骨关节疾病终末阶段的患者得以康复。假体周围感染(prosthetic joint infection,PJI)是人工关节置换术后灾难性的并发症,也是导致人工关节失败的主要原因之一[1]。因PJI进行翻修手术除了会给患者带来庞大的经济负担,也会在术后出现更多的并发症增加患者的痛苦。随着手术技术的提高和无菌观念的加强,PJI 发病率在逐年下降。目前全髋关节置换术(total hip arthroplasty,THA)感染率为0.5%~2.0%,全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)的感染率为1%[2]。但是随着关节置换手术的总量逐年增加,PJI绝对数量也在迅速增长[3]。通常认为PJI最常见的机制是细菌通过血行播散或直接定植在假体金属表面,进而在假体/组织界面黏附形成细菌的生物被膜[4]。而生物膜一旦形成后,抗菌药物难以起效果,往往需要进行清创手术取出假体,部分患者需进行二次甚至多次手术[5]。生物膜作为细菌在假体上的主要存在形式,也是PJI 诊治的关键难点[6]。因此如何减少细菌在假体表面黏附是预防PJI 的研究重点。假体表面结构特性在这一过程中起到决定性的作用。近些年,人们逐渐认识到人工关节材料表面微结构,如形貌、成分、能量状态、亲(疏)水性、电荷和导电特性可决定细菌的黏附能力[7]。因此对假体材料表面改性也成为材料抑菌性能研究的热点。

钛合金材料和钴铬钼合金材料是骨科领域最常用的植入物材料。钛合金由于有与人体骨组织基本匹配的弹性模量,且具有抗腐蚀性能好、抗疲劳性能高、对人体无毒性等优点,而得到广泛应用[8]。但合金表面的抑菌性能有很大差异。有研究表明通过对材料表面改性,如表面化学组成、表面自由能、表面亲水性/疏水性、表面粗糙度等,可改变细菌在材料表面的黏附情况,从而降低内植物术后的感染风险[9]。

本研究应用镀覆碳基薄膜(sp3 a-C/sp2 a-C:n-TiC)技术对钛合金人工关节摩擦表面进行改性。该碳基薄膜有高生物相容性与优异的自润滑性能,不易断裂,且硬度高于氧化铝陶瓷。可使超耐磨、高生物相容性人工关节摩擦界面设计理念成为现实。本团队使用该种镀覆碳基纳米薄膜钛合金(以下简称镀膜钛合金)材料制作人工髋关节球头产品拟开始临床试验,但该材料的抑菌性能尚不清楚。本研究拟就该种镀膜钛合金和目前临床最常见的人工关节金属材料钴铬钼合金进行体外抑菌实验比较,观察其抑菌性能。选择PJI最常见的革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌)和革兰氏阴性菌(大肠杆菌)作为感染病原菌。初步评价此种镀膜钛合金抑制细菌增殖和黏附的能力。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

镀覆碳基纳米薄膜钛合金、钴铬钼合金(浙江大学材料科学与工程学院及中奥汇成科技股份有限公司提供)。发射扫描电子显微镜(S-3400N,HITACHI公司,日本)。比浊计(PhoenixSpec,Becton,Dickin⁃son and Company,美国)。激光共聚焦显微镜(TCS SP5 Leica 公司,德国)。细菌活性测定试剂盒(L7012live/dead baclight TM viability kit,赛默飞世尔科技,美国)。

1.2 试件制作及预处理

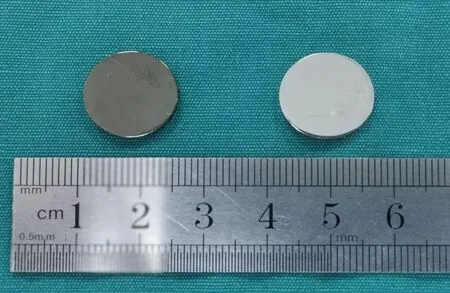

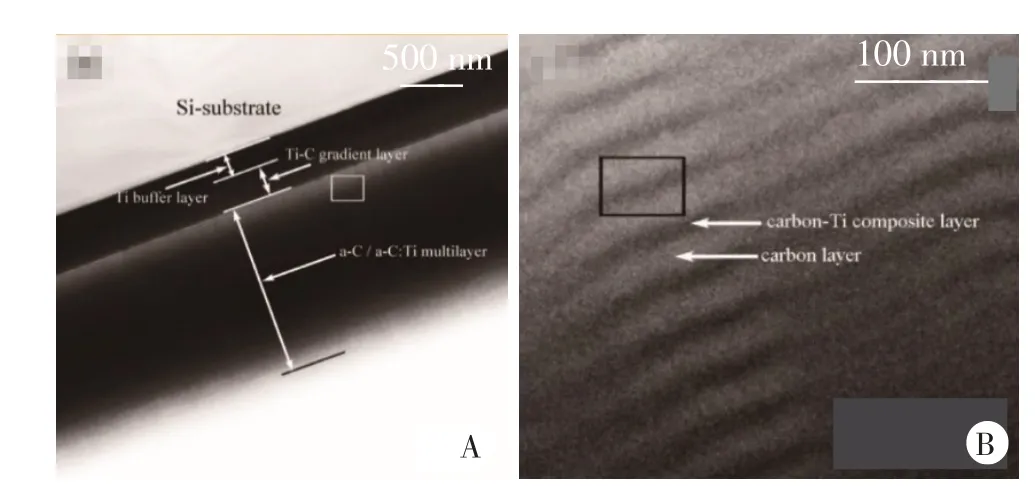

分别切割镀膜钛合金和钴铬钼合金为直径15 mm、厚度2 mm的圆片,各16片,见图1。试件用蒸馏水声波震荡洗涤15 min 后于121℃高温高压消毒烘干备用。将试件分为2 组:镀膜钛合金片为实验组,钴铬钼合金片为对照组。使用发射扫描电子显微镜对镀膜钛合金的表面形貌进行表征分析,见图2。

1.3 实验菌株和培养条件

金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌标准菌株(陆军军医大学第二附属医院检验科提供)用新鲜培养基复苏后在LB 琼脂平板上进行涂布。后置入温箱(温箱环境设置为95%N2,5%CO2,37℃)进行培养24 h。

1.4 抑菌圈比较

①分别挑取复苏培养24 h 后的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌标准菌株菌落置于液体培养基中,摇匀后使用比浊计滴定菌液浓度为1.0×108CFU/ml。然后取0.5 ml菌悬液,均匀摊布于LB琼脂培养基,制成实验平板。②上述2 种金属材料各2 枚分别放制备好的实验平板,每块平板的1、2象限中分别放置镀膜钛合金和钴铬钼合金。③于37℃温箱培养24 h 取出,观察有无抑菌圈出现,并用游标卡尺测量抑菌圈大小。

1.5 细菌黏附扫描电镜观察

①分别挑取复苏培养24 h 后的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌标准菌株菌落置于液体培养基中,摇匀后使用比浊计确定菌液浓度为0.5×107CFU/ml。②上述2 种金属材料各2 枚分别与金黄色葡萄球菌液体培养基、大肠杆菌液体培养基共培养24 h后,取出金属试件,无菌PBS 轻吹试件2 遍。加入2%戊二醛(体积分数为2.5%)固定4 h,分别用体积分数为50%、70%、80%、90%乙醇梯度脱水,每次10 min。③最后进行临界点干燥,离子溅射镀膜后用电子显微镜观察细菌形态和细菌黏附情况。

1.6 细菌黏附免疫荧光实验观察

①上述金属试件各2 枚分别放入12 孔板中,分别加入两种上述实验菌液0.5 ml(比浊计确定菌液浓度为0.5×107CFU/ml)。②在37℃恒温孵育24 h 后,用无菌PBS轻洗试样4遍,去除表面未黏附的细菌和杂质。③将这些培养后的试件进行避光染色:荧光染液SYST09 能使活细菌发出绿色荧光,PI 可使死细菌发出红色荧光,L7012live/dead 细菌细胞活性测定试剂盒同时含有这两种荧光染液,根据说明书在室温黑暗中染色15 min。吸弃染液后用PBS 轻轻洗涤去除非特异性染色。使用免疫荧光共聚焦(Leica 公司,德国)观察荧光染色情况。在480~520 nm 处用40倍物镜观察,每块材料随机选择5个视野面积进行观察。

1.7 菌落形成单位计数

①上述金属试件镀膜钛合金和钴铬钼合金各10枚。分别放入上述制备好的液体培养基的试管中(每管10 ml,比浊计确定菌液浓度为0.5×107CFU/ml)。于5%CO2、95%N2,37℃环培养24 h 后,取出试件PBS轻柔冲洗表面2 次后。②每个试件放入100 ml 无菌PBS液中超声洗涤1 min,再将各个试管的菌液用PBS双倍稀释。③取各试管稀释后菌液100μl 接种到琼脂培养皿上。37℃培养24 h后,进行菌落计数。

1.8 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件进行统计分析。数据以均数±标准差表示,采用独立样本t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 材料表面的形貌观察

对镀覆碳基纳米薄膜钛合金和钴铬钼合金外观进行比较,新型镀膜钛合金因为添加碳基纳米薄膜所以呈现亮黑色(图1)。对该种镀覆碳基纳米薄膜钛合金进行电镜观察,通过扫描电镜可以观察到碳基纳米薄膜为碳基钛合金层与碳基层交替叠加构成(图2),这种新型材料的交替叠加结构有高强度、超润滑、抗疲劳及不易断裂的优点[10]。

图1 金属试件大体观察:右侧为钴铬钼合金试件,左侧为镀膜钛合金试件,规格(直径15 mm,厚度2 mm)

图2 通过扫描电镜可观察到碳基钛合金层与碳基层交替叠加(B),放大后可看到镀膜碳基纳米薄膜的主要构成(A),包括锶基层、锂缓冲层、钛-碳渐变层等[11]

2.2 抑菌圈观察

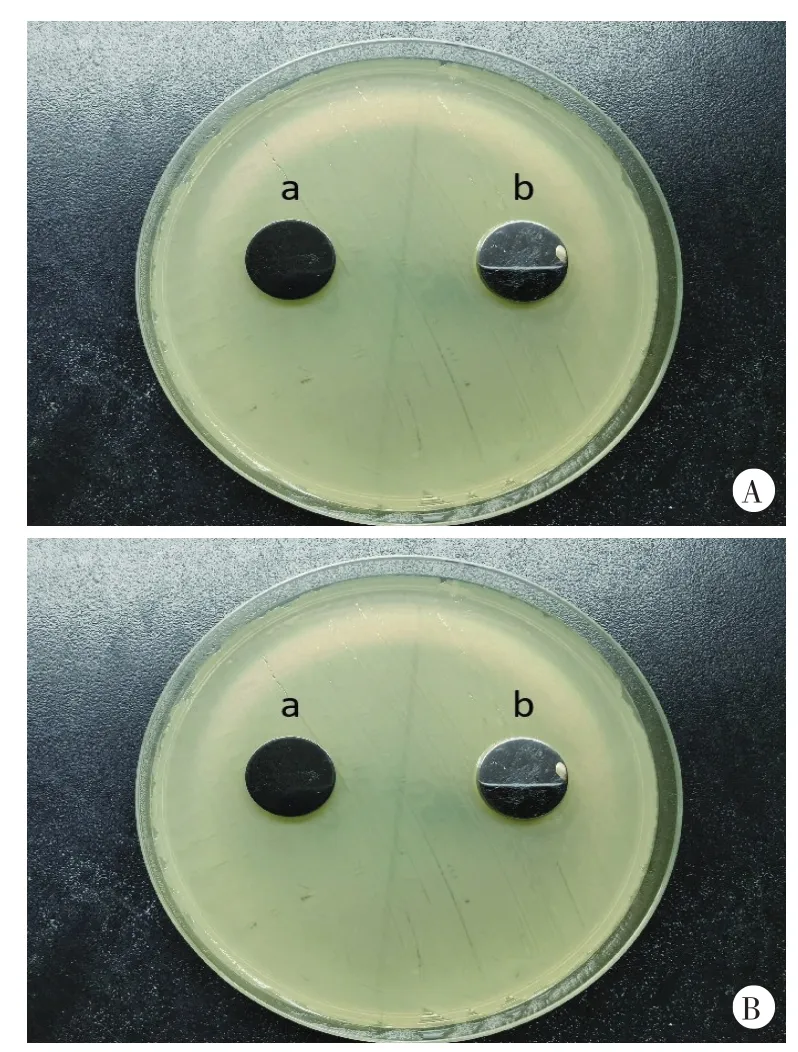

镀膜钛合金和钴铬钼合金在金黄色葡萄球菌和大肠杆菌培养皿上培养24 h,试件表面细菌形成生物膜和抑菌圈情况,见图3。可观察到金黄色葡萄球菌培养皿中,镀膜钛合金表面无生物膜形成(图3Aa)、钴铬钼合金表面部分形成生物膜(图3Ab);在大肠杆菌培养皿种情况类似,镀膜钛合金表面无明显生物膜形成(图3Ba)、钴铬钼合金表面形成部分生物膜(图3Bb)。且镀膜钛合金和钴铬钼合金在金黄色葡萄球菌和大肠杆菌中均未形成明显抑菌圈。

图3 镀膜钛合金和钴铬钼合金表面抑菌情况比较

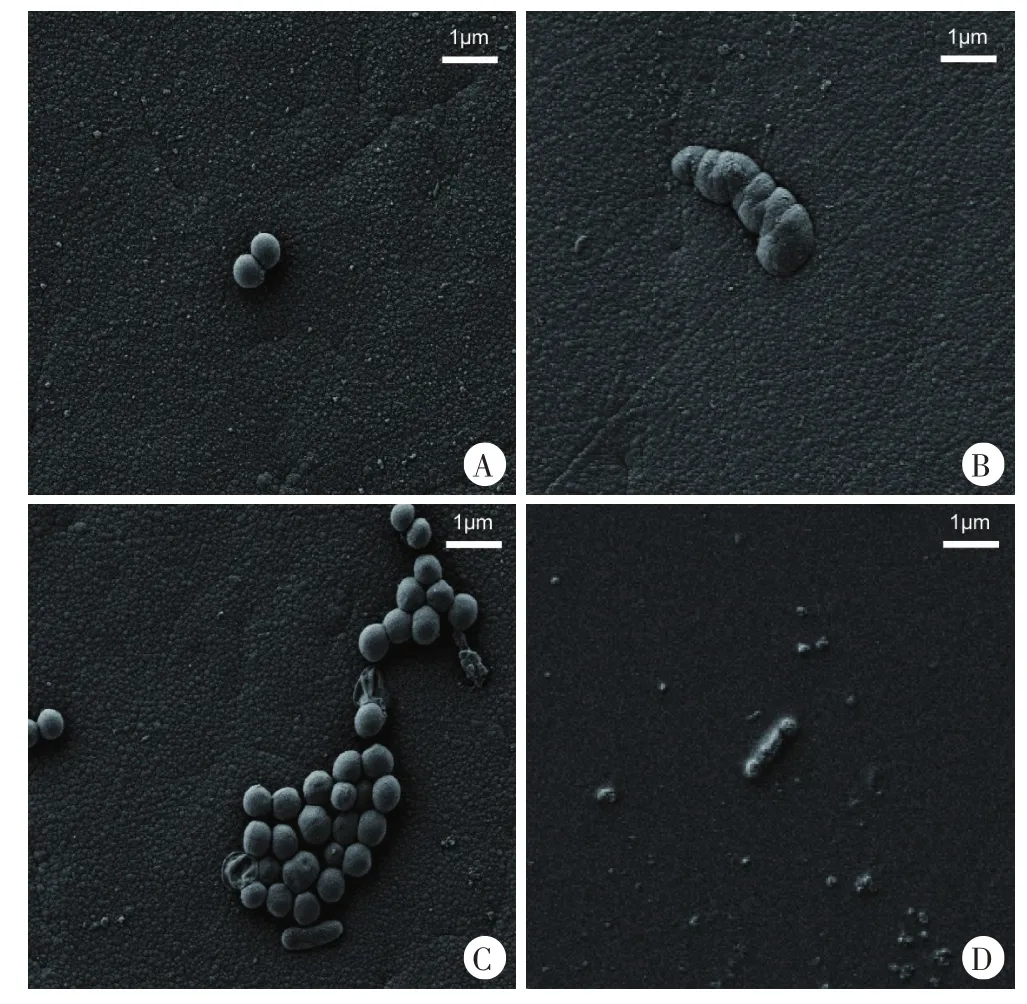

2.3 扫描电镜结果

图4 是金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在两种材料表面培养24 h后的扫描电镜照片。可观察到两种材料表面都有细菌生长。在镀膜钛合金表面,金黄色葡萄球菌呈圆形或椭圆形,少量、散在分布。在钴铬钼合金表面,呈大量、团聚葡萄串珠样分布。在镀膜钛合金和钴铬钼合金表面,大肠杆菌均呈短杆状,散在分布。

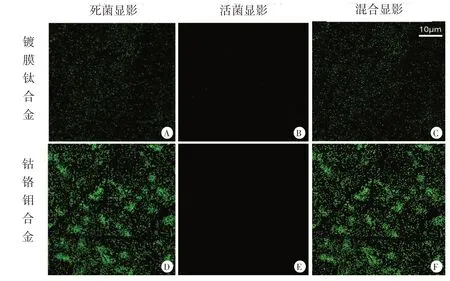

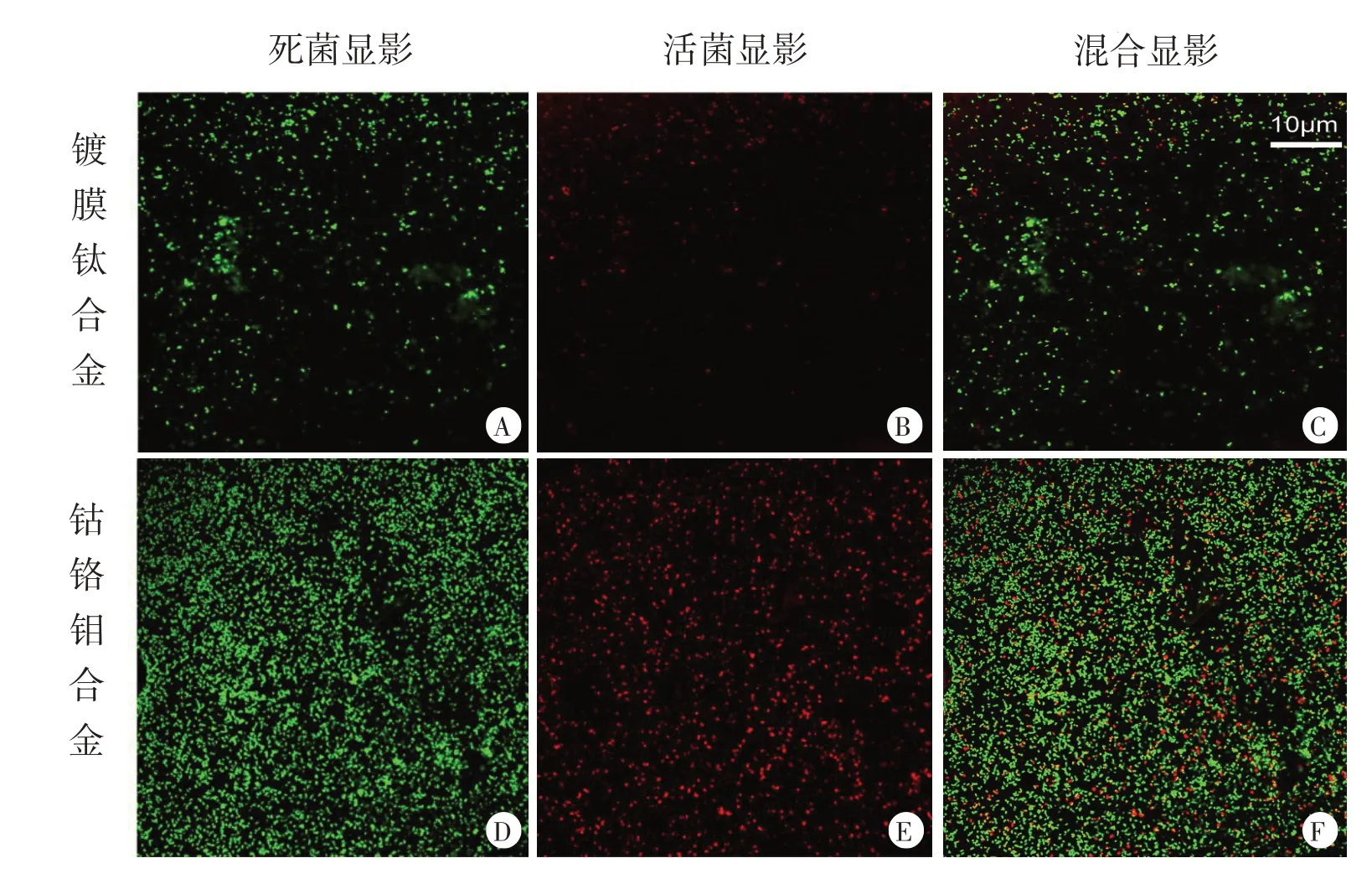

2.4 免疫荧光结果

为了解更详细的黏附情况,进行了免疫荧光实验。图5、6 是金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在镀膜钛合金及钴铬钼合金表面培养24 h 的荧光染色结果。可以观察到金黄色葡萄球菌和大肠杆菌与合金共培养24 h后,在镀膜钛合金表面细菌黏附更少。

图4 镀膜钛合金和钴铬钼合金在细菌中培养后进行扫描电镜观察表面细菌黏附情况

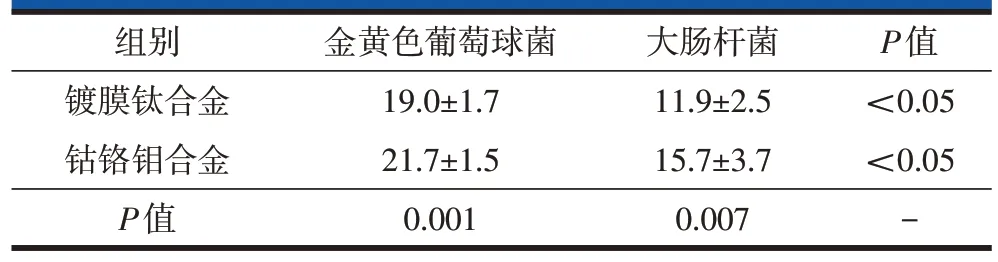

2.5 菌落形成单位计数

两种细菌在镀膜钛合金黏附后的菌落计数要明显小于钴铬钼合金。两者菌落计数有显著差异性(P<0.05)。大肠杆菌在两种合金黏附后的菌落计数要明显小于金黄色葡萄球菌(P<0.05,表1)。

3 讨论

合金表面镀膜技术是一种在金属表面镀硬质薄膜从而增加合金机械强度降低摩擦的表面修饰技术[12]。非晶碳(a-C)由于摩擦系数低,硬度高,有良好的耐磨、化学惰性和生物相容性在金属镀膜技术中受到广泛关注[13]。但由于残余应力大,表面硬度梯度高等原因,导致附着力减弱,在薄膜和衬底之间易引起分层[12]。薄膜分层和缝隙腐蚀的问题严重影响了其应用[14]。我项目团队在偏序电压下利用磁控溅射技术在钛合金(Ti6Al4V)上沉积了有交替碳层和碳-钛复合层的纳米复合薄膜,即“a-C/a-C:Ti 纳米复合膜”。该种镀膜方式可较好地解决薄膜和衬底之间易分层的问题。同时有高生物相容性与优异的自润滑性能,且硬度高于氧化铝陶瓷,可达20 GPa。与我团队自主开发的高耐磨聚乙烯材料配伍使用,可显著减少磨屑的发生[10,11]。但目前该材料的体外抑菌性能尚未评价。为此我们进行了本研究。

表1 镀膜钛合金和钴铬钼合金细菌黏附实验菌落计数()

表1 镀膜钛合金和钴铬钼合金细菌黏附实验菌落计数()

人工关节假体周围感染病原菌分布的相关研究显示:革兰氏阳性球菌是人工关节感染的主要菌种。来自Mayo 医院的数据显示人工关节感染病例中,革兰氏阳性球菌占76%,其中金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌占45%。近些年来,革兰氏阴性杆菌感染率逐渐上升,而革兰氏阴性杆菌中以大肠杆菌最为常见[15]。故本研究选择金黄色葡萄球菌和大肠杆菌作为研究对象。

本研究结果显示,在金属合金试件与细菌培养皿共培养抑菌圈大小比较实验中并没有显示明显抑菌圈的存在及差异,但可看到在钴铬钼合金表面部分形成生物膜而在镀膜钛合金表面未形成生物膜。该实验结果提示:①金属材料本身并无直接抗菌性能;②镀膜钛合金相对钴铬钼合金较为不易被细菌黏附。同时在扫描电镜及荧光染色实验中也可直观观察到镀膜钛合金表面黏附金黄色葡萄球菌和大肠杆菌较钴铬钼合金少。细菌菌落形成单位计数定量分析也同样表明镀膜钛合金形成菌落数量较钴铬钼合金少(P<0.05)。

细菌黏附于金属表面是一个复杂的过程,除了受细菌之间自身结构(如黏附蛋白、鞭毛、胞外多糖及受体等结构)的影响,也与金属材料表面的理化性质(如表面形貌、表面电荷、亲疏水性等)有较大关系[16]。基于此,想要减少人工关节表面细菌黏附可通过引入抗菌成分(如银离子、抗生素、抗菌肽等)制作假体抗菌涂层;也可通过改变材料表面的理化性质[17]。而目前假体表面抗菌涂层可较好的提供暂时性局部抗菌效果,但并不意味着PJI完全杜绝。抗菌成分引入也带来新的问题,如银离子人体毒性,目前也不常规推荐作为人体内抗菌制剂的应用[18]。抗生素类涂层的主要问题则是难以维持有效抗菌时间及诱导耐药[19]。宿主成骨细胞和细菌在假体-骨整合界面竞争关系决定了感染是否发生。因此通过表面改性能的方式增加成骨细胞竞争长入从而减少细菌的黏附仍是比较理想的途径。本研究结果显示镀覆碳基纳米薄膜钛合金相比钴铬钼合金有更强的抑菌性能。分析原因主要与镀覆碳基纳米薄膜钛合金表面改性后碳基层覆盖从而有更低的表面粗糙度不利于细菌黏附有关。此外,也有研究表明纳米化结构可促进成骨细胞长入,从而竞争细菌黏附[20],但本研究为体外实验无法验证。

图5 荧光染色观察金黄色葡萄球菌在镀膜钛合金和钴铬钼合金表面培养24 h后黏附情况

图6 荧光染色观察大肠杆菌在镀膜钛合金和钴铬钼合金表面培养24 h后黏附情况

本研究存在以下局限:①未就镀膜钛合金抑菌性能的具体机制作深入研究;②本研究选择的菌种相对局限。临床上,人工关节假体周围感染还有很多其他种类感染源,如真菌感染,常见菌株为白色念珠菌;③目前尚未进行镀膜钛合金动物体内抑菌实验,同时还需对其进行细胞毒性及体内组织的生物安全性系统研究。

综上,我团队研发的有超高强度及耐磨特性的镀覆碳基纳米薄膜钛合金相较钴铬钼合金有更加良好的体外抑菌性能。可作为人工关节金属材料的较佳选择。但是其体内抑菌效果尚需进步一研究。