后路一期半椎体切除治疗先天性脊柱侧凸的疗效及并发症研究

2020-03-15王升儒林莞锋杨阳粟喆仉建国

王升儒 林莞锋 杨阳 粟喆 仉建国

(中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院骨科,北京 100730)

先天性脊柱侧凸是常见的早发性脊柱侧凸畸形之一,可分为形成障碍型、分节障碍型及混合型。作为形成障碍型的一种,半椎体畸形为先天性脊柱侧凸常见的病因。半椎体切除术是治疗此类畸形的有效方法,其主要通过分期或一期前后路术式来完成[1-10]。随着椎弓根螺钉技术及脊柱后路手术技术进步,后路一期半椎体切除术逐渐取代前后路术式成为半椎体致先天性脊柱侧凸的主要术式。本文对后路一期半椎体切除术治疗半椎体致先天性脊柱侧凸的疗效及并发症进行探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①半椎体致先天性脊柱侧凸患者;②接受后路一期半椎体切除矫形融合术;③随访时长≥12个月;④伴或不伴有椎管内畸形;⑤处理或不处理椎管内畸形。排除标准:①其他病因导致的脊柱侧凸及分节不良性先天性脊柱侧凸患者;②接受前路或前后路或分期手术患者;③随访时长<12个月的患者。

本研究获得伦理委员会批准,经上述入选排除标准筛查,选取2002 年7 月至2019 年6 月于我院治疗的432 例脊柱侧凸患者,其中男222 例,女210 例,年龄1.5~17 岁,平均(8.7±3.4)岁;随访12~180个月,平均(68.4±27.3)个月。其中4 例患者术前存在双下肢不全瘫。半椎体所处位置分别为:颈胸段(C7-T1)45例,胸椎(T2-T9)73例,胸腰段(T10-L2)225例,腰椎(L3-L4)47 例,腰骶段(L5-S1)42 例。其中伴发椎管内畸形共45 例,其中脊髓空洞、脊髓纵裂、脊髓栓系、脑脊膜膨出分别为18、20、4、3例。

1.2 术前准备

所有患者术前均行站立位全脊柱X 线检查及全脊柱CT平扫+三维重建以明确畸形解剖情况,行全脊柱MRI 检查以明确是否存在髓内病变。术前存在椎管内畸形及相应神经症状者在矫形前对其进行外科干预,对于无症状者,不予干预。对于计划进行颈胸段(C7/T1)截骨或颈椎固定的患者,还需行双侧椎动脉CTA检查。肺功能检查及超声心动图评估患者心肺功能。

1.3 手术方法

所有患者均接受后路一期半椎体切除术。内固定方面,在胸椎及腰椎,尽量选择椎弓根螺钉,对于椎弓根发育不佳者,也可考虑使用椎板钩;对于需要进行颈椎固定的患者,可根据椎弓根发育情况决定使用椎弓根螺钉、侧块螺钉或椎板钩。对于需要跨越颈胸段固定的,要使用移行棒或换并联连接器进行跨越颈胸段的固定。对于颈胸交界区及腰段半椎体,固定节段为上下各1个椎体;对于胸段半椎体,固定节段为上下各2 个椎体;对于胸腰段半椎体,固定节段选择半椎体近端2个椎体及远端1个椎体。

麻醉完成后患者俯卧于手术床上。常规消毒铺巾后骨膜下剥离半椎体上下需要融合的节段,注意保持融合节段两端棘上韧带及关节囊的完整性。以定位针置于半椎体及上下各一节段椎弓根内,正位X线透视以准确定位。后按术前计划于半椎体上下融合节段内置入椎弓根螺钉;切除半椎体后方结构,棘突及椎板、关节突及横突;若半椎体位于胸段,还需切断与半椎体相连的肋骨头及近段肋骨,注意避免损伤壁层胸膜,肋骨断端以骨蜡封闭,如胸膜破裂,可以直接缝合修补,若张力太大,无法缝合,可使用明胶海绵及生物蛋白胶进行封闭;以双极电凝控制硬膜外出血。仔细分离并保护脊髓及半椎体上下之神经根,用骨刀沿椎弓根上下缘由外向内切除一侧椎体,保持前纵韧带完整,后切除相邻椎间盘,要注意椎间盘组织必须清除完整,暴露均匀渗血的骨性终板。遗留于硬膜前方的薄层骨皮质可在直视下用打器向前推或切除。之后将两侧椎弓根螺钉或椎板钩与预弯的钛棒相连并交替施以加压、撑开进行矫形。所切除半椎体较大,截骨矫形完成后截骨间隙不能完全闭合或者伴有明显的后凸畸形,可使用自体骨填塞的钛笼进行前柱结构性支撑重建,然后行加压以固定钛笼并矫正后凸畸形;若半椎体较小且无明显后凸,可应用可吸收骨替代材料(NovoBone)进行截骨间隙植骨,注意加压完成后须探查以确认截骨间隙植骨充分,闭合完全。融合节段后方椎板及小关节去皮质,应用咬除的自体骨,必要时混合同种异体骨行Moe 氏植骨。术中应用控制性降压以减少出血。所有手术均在脊髓功能监测下进行。

1.4 术后处理

患者术后留置伤口引流管,根据引流量于术后72 h内拔除,拔除引流管后即扶患者坐起、下地锻炼,站立状态下量身定制保护性支具。婴幼儿及不能配合治疗者建议24 h佩戴支具3个月,之后改为下地佩戴支具3个月。其他患儿下地时佩戴支具3个月即可。

1.5 评价指标

所有患者术后3个月、6个月、12个月进行随访,之后每年进行门诊随访。所有患者术前、术后及随访时均摄站立位全脊柱正侧位X线片,对冠状面和矢状面Cobb 角、躯干偏移、矢状面力线轴(sagittal verti⁃cal axial,SVA)进行测量分析。其中冠状面及矢状面节段性Cobb角均测定半椎体上下各一椎体之间的角度;躯干偏移为脊柱正位X 线片C7 椎体中心铅垂线至S1 中心的距离;SVA 为侧位X 线片C7 中心垂线至S1后上角的距离。同时复习病历,统计手术时间、出血量及并发症情况。术后半年以后出现的并发症归入随访期并发症。

1.6 统计学方法

采用SPSS 23.0软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示,采用t检验进行比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效

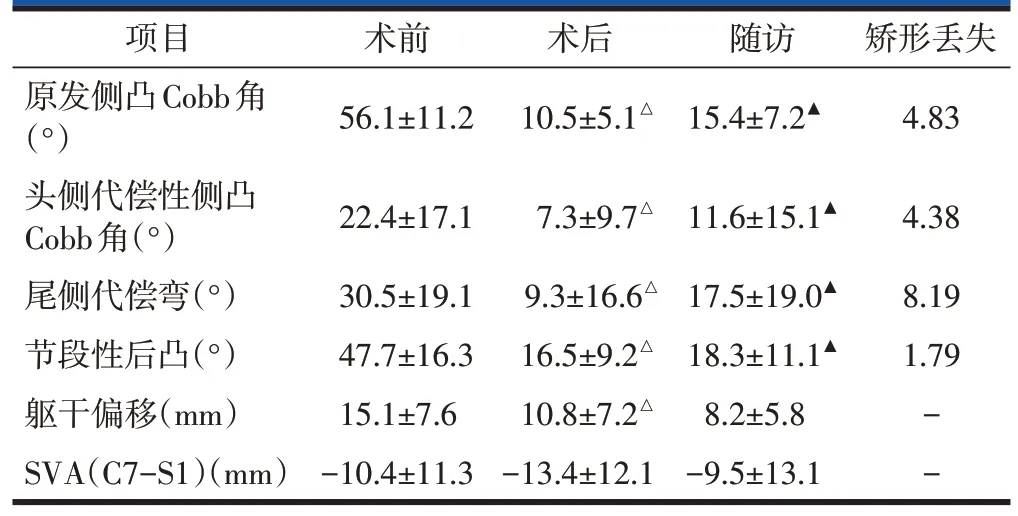

手术时间110~365 min,平均(197.5±41.1)min;术中出血量80~2100 ml;平均(654.4±357.5)ml;固定2~11个节段,平均(5.7±1.7)个节段。冠状面原发侧凸Cobb角、节段性后凸均得到显著矫正,末次随访时矫形效果维持良好;躯干偏移可见明显改善(表1)。

2.2 并发症

所有患者共发生57 例次并发症,其中围手术期39例次,随访期18例次(表2)。

围手术期并发症39例次(8.6%)。神经系统并发症共有20 例次,其中1 例患者为T1 半椎体致颈胸段侧凸,行T1 半椎体切除、侧凸矫形内固定植骨融合术,术中发生一侧C8神经根损伤,截骨过程中脊髓监测MEP 信号消失,但经椎板切除减压,矫形完成后MEP 信号恢复,唤醒试验阴性。术后24 h 出现进行性加重四肢瘫,急诊行CT 检查提示截骨水平前方骨性压迫,遂行急诊手术减压,术中切除截骨水平前方骨性压迫,并切除上下相邻椎板进行脊髓减压,术后患者脊髓损伤症状完全恢复,但是C8 神经根损伤症状未缓解。18 例次患者出现一过性神经根损伤,其中15 例次为颈胸段半椎体切除,表现为术后臂丛神经刺激症状,其中有1例次患者伴发一过性Horner综合征;2 例次为胸腰段半椎体切除,表现为术后髂腰肌无力和大腿前方感觉过敏;1例次为腰段半椎体切除,表现为小腿外侧疼痛和感觉过敏。所有出现神经根刺激症状的患者均行CT检查以排除骨性压迫及内固定位置不佳,之后采用营养神经等治疗,所有患者的神经根刺激症状均在术后3 个月随访时完全缓解。3例次接受半椎体切除、短节段融合的患儿术后出现凸侧椎弓根骨折,内固定脱出及矫形丢失,对其进行了翻修,其中2例次患儿延长了融合节段,1例次患儿将椎弓根螺钉更换为椎板钩,未延长固定融合节段。10例次行胸段及颈胸段半椎体切除的患者出现单侧血胸,表现为术后呼吸急促、氧饱和度下降、心率快,经超声确认后行胸腔闭式引流术后恢复。6例次患者出现切口愈合不良,表现为皮肤、皮下愈合不良,其中2例次经换药后愈合,4例次行清创缝合后愈合。

表1 矫形结果()

表1 矫形结果()

注:与术前比较,△P<0.05;与术后比较,▲P<0.05

表2 并发症情况

随访期发生18 例次(4.2%)并发症。3 例次患者出现断棒,均为颈胸段半椎体切除术后患者,其中2例出现矫形丢失,CT确认假关节形成,予以行手术加强植骨、内固定棒更换,之后未再次发生断棒;另一例次患者为无症状、随访拍摄X 线片时发现单侧断棒,棒断端无位移,矫形无丢失,进一步行CT 未发现假关节形成,选择对其继续观察,未予手术干预。15例次患者因冠状面或矢状面失代偿接受手术治疗:曲轴现象3 例次,近端交界性后凸5 例次,adding-on现象5例次,原发畸形加重2例次(表2)。

典型病例见图1、2。

3 讨论

半椎体,尤其完全分节、非嵌合的半椎体,拥有巨大的不对称生长潜力,随着患者的生长发育常导致严重畸形,除原发畸形外,还可出现继发畸形,延迟手术治疗会导致融合节段增加及手术难度增加;故而对此类畸形应当进行早期外科干预。半椎体切除可以从根本上去除病因,如果早期进行,即患儿畸形轻微且柔韧性良好时手术,短节段融合固定即可达到良好的矫形,在矫正原发畸形的同时避免继发畸形的出现。

3.1 矫形效果

文献报道前后路半椎体切除的畸形矫正率为35.2%~71.1%,其优点在于视野清楚,缺点在于需要两个切口,手术创伤大,存在前路入路相关风险,如气胸、血胸、淋巴漏、切口疝等[1-10]。随着椎弓根螺钉技术及脊柱后路手术技术进步,后路一期半椎体切除术逐渐取代前后路术式成为胸腰椎半椎体致先天性脊柱侧凸的主要术式。对于颈椎或颈胸段半椎体,有时仍需采用前后路联合手术。文献报道后路一期半椎体切除术的侧凸矫正率为55.0%~86.1%,后凸矫正率为60%~85%[11-19]。Ruf[14]和Zhang[17]等认为,在患儿年龄小、畸形尚不严重时进行手术,可以提高畸形的矫正率,并可缩短融合节段。Wang等[19]报道,在胸腰段及腰段半椎体切除术后使用钛笼进行前柱重建,可提高后凸的矫正率,节段性后凸的矫正率达到85%,优于已有文献报道。就矫形效果而言,本研究患者原发侧凸的矫正率为81.1%,后凸的矫正率为73.9%,与文献报道类似。

3.2 神经系统并发症

在以往文献报道中,后路一期半椎体切除神经系统并发症少见。在本组患者中,19 例患者出现20例次神经系统并发症:1 例次一过性脊髓损伤伴1 例次C8神经根损伤,18例次一过性神经根刺激症状,这其中1例次患者为一过性Horner 综合征。在19例患者中,有16 例患者为颈胸段半椎体,3 例为胸腰段或腰段半椎体。出现一过性脊髓损伤的患者为T1半椎体致严重先天性脊柱侧凸,CT 确认导致脊髓损伤的原因是矫形完成后截骨水平出现矢状面脱位,前方骨块突入椎管,导致脊髓受压,行急诊探查减压,纠正矢状面脱位后患者完全恢复。颈胸段位于脊柱移行段,应力集中,在这个部位进行截骨操作需要警惕截骨端矢状面脱位的风险,在截骨操作时必须使用临时固定棒。颈胸段截骨可能会干扰到C7-T1 神经根,而这三对神经根参与臂丛神经的组成,对其刺激可能会导致出现相应的臂丛神经症状。本研究中,颈胸段半椎体切除出现神经刺激症状明显高于胸腰段及腰段,主要原因考虑为颈胸段神经根张力高,且手术中操作空间有限,截骨完成后闭合截骨间隙,神经根空间有限,容易出现神经根刺激。在以往文献中,针对颈胸段截骨的研究也发现在该部位进行截骨矫形,容易出现神经根刺激症状。Theologis等[20]研究的48 例T6 以上三柱截骨矫形患者中,有1 例患者术后出现脊髓损伤,2例患者出现进行性加重的神经根损伤。Smith等[21]报道在其研究的23例接受颈胸段三柱截骨术的成人脊柱畸形患者中,有10 例患者截骨水平位于T2 以上,13 例患者截骨水平位于T2 或T3,其中有5例患者发生神经根损伤(21.7%)。Toka⁃la 等[22]报道在C7 行经椎弓根截骨术(pedical subtrac⁃tion osteotomy,PSO),10 例患者中有3 例出现神经根损伤症状。笔者认为,充分的椎板切除减压、截骨水平神经根管充分开放、术中精细操作、术中注意防止截骨端矢状面脱位有助于减少神经系统并发症。

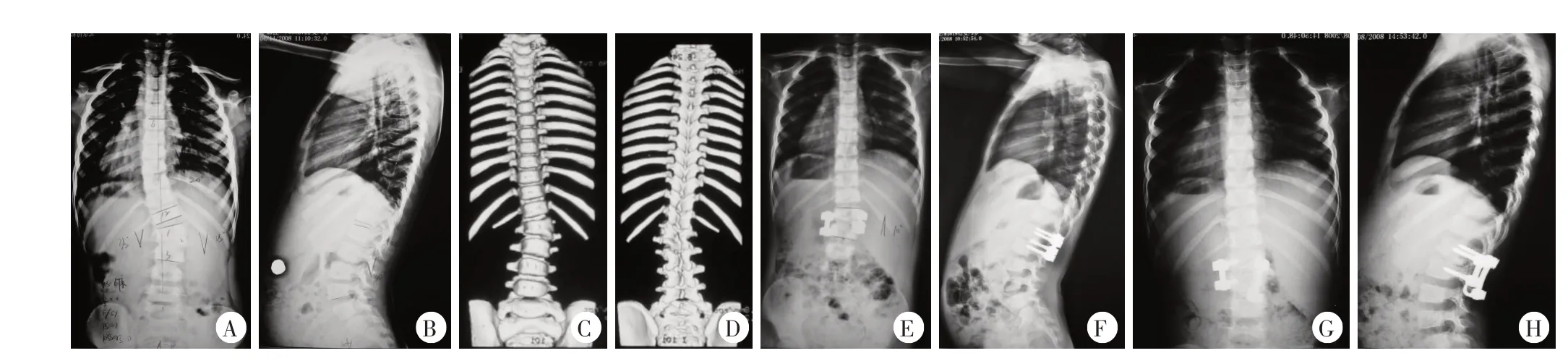

图1 患儿,男,5岁,L1/右侧半椎体致脊柱侧凸畸形(A、B),三维CT可见半椎体畸形(C、D)。行后路半椎体切除矫形单节段固定融合术。术后即刻复查X线提示右侧L2椎弓根骨折,椎弓根螺钉脱出(E、F),行翻修手术(更换为椎板钩)后末次随访(术后4年)提示矫形效果维持满意(G、H)

图2 患儿,男,3岁,L1半椎体致先天性脊柱侧凸(A、B),三维CT可见半椎体畸形(C、D),行后路半椎体切除短节段固定融合术,术后复查X线提示后凸矫正欠佳,残留胸腰段后凸畸形(E、F),术后10年随访提示胸腰段后凸加重(G、H),遂行后路翻修手术,向近端及远端延长融合节段,末次随访(翻修术后2年)X线片提示矫形效果维持满意(I、J)

3.3 内固定相关并发症

内固定松动是后路一期半椎体切除术术后早期常见的并发症。本研究中,3 例次凸侧椎弓根骨折、螺钉拔出均发生在接受半椎体切除短节段固定融合术的较小的患儿,提示短节段固定时内固定所受应力相对集中,而小儿椎弓根发育欠佳、骨质软也是出现这些并发症的主要原因。因此,术前应当行椎弓根CT 平扫以了解患儿的椎弓根发育情况,指导手术方案及内固定物的选择。在切除半椎体时,需要完整切除两端的软骨终板,对侧间盘尽量切除干净,尤其是在颈胸段及腰骶段,对侧椎间盘应当完全切除,以完成截骨水平的360°松解,提高矫形率并减少内固定物所受的应力。对于半椎体较大、切除后间隙无法完全闭合及后凸明显者,应采用钛笼进行前方重建以提供加压的支点,使得加压完成后局部稳定性良好。对于胸段的半椎体,一定要切除半椎体所连接的肋骨小头,以尽量减少在加压过程中胸廓的抵抗力,减少凸侧螺钉所受的应力。在此需要特别指出的是,对于年龄较小行短节段融合者,如术中出现螺钉切割,不要首选延长融合节段,可以试行在尽量去除增加螺钉应力的因素后,应用椎板钩及横突钩,这要求在操作过程中要避免不必要的椎板及横突切除。

3.4 胸腔积液相关并发症

血胸、胸腔积液是颈胸段及胸段进行截骨的常见并发症。在此区域截骨时,需要切除半椎体相应的肋骨。半椎体的外侧壁即为壁层胸膜,术中的损伤可能导致术后引流液进入胸腔出现血胸。为防止术后血胸,当患儿术后出现相应的症状,如术后呼吸急促、氧饱和度下降、心率快等表现,体格检查发现患侧呼吸动度下降、呼吸音减弱等,可使用胸部X 线或超声进行确认诊断,确诊后根据患者症状及胸腔积液量确定是否需要进行胸腔闭式引流术。

3.5 切口相关并发症

本研究患者无切口感染发生。有6 例次患者出现切口愈合不良,均发生在婴幼儿患者,表现为皮肤、皮下愈合不良,而筋膜层愈合良好。主要原因考虑为婴幼儿软组织条件差、内固定切迹偏高导致软组织张力高。主要预防措施为术中注意保护软组织、选用婴幼儿专用的低切迹内固定物(内固定方面主要应用Stryker XIA 系统、Depuy 的Moss SI 和Expedium 系统,其切迹分别为10.20、14.45、14.45 mm)、术中进行精密减张缝合及术后使用免缝胶布进行减张。

3.6 躯干失代偿相关并发症

近年来,已经有学者就半椎体切除术冠状面及矢状面失代偿进行报道。Wang等[23]报道在其研究的37例接受半椎体切除术的患者中,有7例患者出现近端交界性后凸,他认为主要的危险因素为后凸畸形矫正不满意、近端融合椎螺钉位置不佳及半椎体位于下胸段或胸腰段。Chang 等[24]对45 例接受全脊椎截骨术(vertebra column resection,VCR)的先天性脊柱畸形患者10年以上的随访报道显示,5例患者出现了adding-on现象,其中3例患者手术年龄小于10岁,2 例患者手术年龄大于10 岁。Suk 认为发生addingon 现象的原因是椎体切除不完整、不恰当的融合节段及融合失败。本研究中,15 例次患者在随访过程中出现冠状面或矢状面失代偿现象。笔者认为,导致出现失代偿的原因主要有:半椎体切除不完全,残留生长板,在脊柱生长过程中原发畸形加重;局部矫形不满意,即原发侧凸、节段性后凸矫形欠佳,术后残留畸形大,在脊柱生长过程中出现侧凸、后凸畸形的增大;在畸形复杂,整体畸形大于节段性畸形时,采用短节段固定,未控制整体畸形,导致术后整体畸形加重。主要的应对措施有:切除半椎体应当完全,尤其是完全切除其生长板;半椎体切除过程中,应当尽量切除对侧的椎间盘,对于畸形严重、僵硬的患者,应当在截骨水平做到360°松解,必要时采用前柱结构性支撑重建,以改善侧凸及后凸的矫形效果;对于整体畸形严重者,需要适当延长融合节段,或者在半椎体切除之后,采用生长棒等非融合手段对整体畸形进行控制。

本研究旨在报道半椎体切除术治疗半椎体致先天性脊柱侧凸的手术效果与并发症情况,对增强对半椎体切除术的认识有重要意义。但研究也存在一定不足:病例未按照半椎体的部位、年龄、随访时间等进行分组研究。我们将在未来的工作中进一步细化报道。

综上,后路一期半椎体切除术可直接去除致畸因素,在冠状面和矢状面均可获得满意的矫形,在患儿的幼年时期手术,短节段固定融合即可获得良好的畸形,保留了脊柱的生长潜力及运动功能。常见的早期并发症主要为一过性神经根刺激症状,常见于颈胸段半椎体切除患者,多可自行缓解;需要引起注意的是,在脊柱生长发育期,可能出现冠状面及矢状面失代偿,需要对患儿进行密切随访并给予及时、恰当的干预。