黄果树地区自然遗产与文化遗产的关系

——喀斯特地貌、屯堡村寨与滇黔古道

2020-03-13王雨晨

王雨晨

(北京大学考古文博学院,北京 100871)

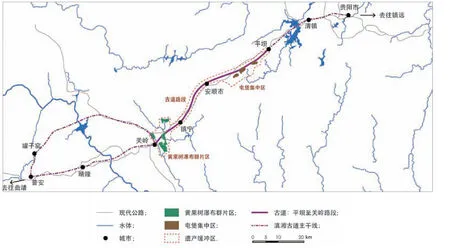

本文中的黄果树地区,指经由东西向“滇黔古道”联通的,从贵州安顺市平坝区、西秀区到镇宁布衣族苗族自治县、关岭布依苗族自治县关索岭一带的黄果树为代表的狭长区域。该区域地处贵州高原腹地中部以西,省城贵阳西南,位于珠江水系北盘江流域和长江水系乌江流域分水岭南坡上,地势西南高、东北低,层次过渡分明,地形复杂多样,是贵州喀斯特地貌发育最典型地区之一。在这样一个接近1 400 km2的带状区域内,不仅包含奇险壮观的黄果树瀑布群及其依托的喀斯特地貌等自然遗产,还承载着内涵丰富的文化遗产,包括屯堡村落、滇黔古道(平坝至关岭段)及其沿途分布的各相关遗存(图1)。黄果树地区集中体现了自然对人类的恩赐和滋养,也见证了人类适应自然和利用自然的历史过程。以往的遗产研究及保护利用实操,往往仅针对上述某一项遗产,大多缺乏统筹性的整体考量。本文在分析、整合黄果树地区相关遗产的基础上,更加系统、完整地阐述本地区独特而珍贵的遗产价值,并进一步提出保护利用建议。

图1 黄果树地区的重要自然遗产与文化遗产(来源:作者自绘)

1 典型喀斯特地貌的黄果树地区

黄果树地区位于贵州高原腹地中西部,中国地形的第二级阶梯之上,属典型的高原山地构造地形;整体地势西南高、东北低,层次过渡分明,地形复杂多样。黄果树地区位于亚热带湿润季风气候区,降雨较多。同时,这里也是中国两大水系的分水岭,以北的长江水系和以南的珠江水系在此处相交,区域范围内的地上、地下河众多。因此,相较于其他的西南喀斯特地区来说,黄果树地区水资源较为丰富。

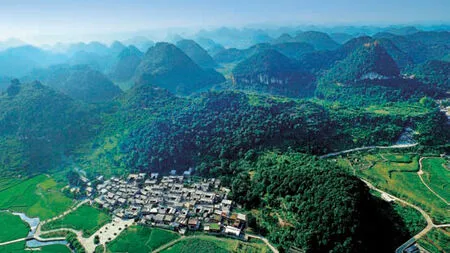

黄果树地区是贵州喀斯特地貌发育最典型地区之一,广泛分布着以海相碳酸盐岩石为主的二迭系和三迭系地层[1],在地貌上表现为发育在地表的峰林、天生桥、瀑布等,发育在地下的溶洞、暗河、地下潭等,以及各种洞穴水流形成的钙质形态和溶蚀形态[2]。独特的地形地貌条件,加之持续的河流切割作用,在黄果树地区形成了数量庞大的瀑布群景观—包含18处地上瀑布和4处地下瀑布。它们星罗棋布地分布在打邦河及其上游支流的白水河、坝陵河、王二河上。地上瀑布群,包括滴水滩瀑布、连天瀑布、冲坑瀑布、关脚峡瀑布等共18处瀑布,堪称世界上典型、壮观的喀斯特瀑布群,其分布密集程度,在世界范围内亦属罕见。黄果树瀑布是其中规模最大的一级瀑布,高约67 m,顶宽约84 m,由袭夺地表河形成的落水洞型瀑布演变而来(图2)。瀑布整体的后退速度非常缓慢,在目前的位置上已经保持了约5万年之久。同时,黄果树瀑布的瀑面还在缓慢地向前推进,形成逐渐加厚的石灰华帷幕;帷幕后长达42 m的水帘洞亦为世界罕见。

黄果树地区的地形地貌有利于早期人类的繁衍生息。自远古时期起,这里就是人类活动集中的区域,至今仍留存有大量的史前洞穴遗址。早期人类选择栖居地时,偏向于地势较高的区域,并呈现自高地逐渐向低地迁居的趋势。秦汉以来,中央政权开发西南,设置郡县,派驻流官,加强了黄果树地区的开发力度。纵观整个历史时期,这里曾多次作为古代地方行政中心,如汉晋 郡治(且兰)与明清普定卫城、安顺州(后升府)治;说明黄果树地区适宜人类居住,古人在这里进行了长期、持续的土地开发和城乡建设。这些城镇、屯堡和村落呈线形散布在区域内的滇黔古道沿线,是古代中国人们持续开发利用喀斯特地区资源的实物见证。

图2 镇宁县黄果树瀑布区及其环境景观(来源:《安顺自然文化遗产》第10、11页)

黄果树地区地貌景观独特,自然资源丰富,但同时其生态环境也因其地质特点而较为脆弱。区域内土层薄,储水能力弱,如果保护不足或利用不当,则很可能加剧该地区的植被破坏和水土流失,致使岩石裸露,地表石漠化,土地生产力衰退,进一步带来旱涝灾害频发、生物多样性下降等生态问题。数据显示,2005年黄果树景区的强度、中度、轻度喀斯特石漠化面积分别为17 km2、36 km2、50 km2,各占总面积的10.4%、22.1%、30.7%[3]。基于MODIS影像的分析研究也表明,贵州西南部的安顺、兴义等地区,石漠化现象在2010—2016年间呈增加趋势[4]。安顺屯堡村寨的居民在喀斯特地区与自然和谐共处的生存智慧也值得今人关注并借鉴。

早在历史时期,黄果树地区的居民便已经发展出因地制宜的灌溉系统,以调节区域水资源分布,发展水利农业(图3)。留存至今的实物案—安顺市西秀区鲍家屯水利工程,可以追溯至600多年以前移民建屯之时,工程具备灌溉、防洪、谷物加工等综合功能,是贵州现存完整、功能齐全的明代水利工程,它与周边村落的水利工程一同体现了人类利用自然、改造自然的发展过程。近年来,黄果树地区专注旅游开发和经济发展,当地居民传统粗放的能源消耗方式,消极淡漠的环保意识等都导致了石漠化现象加剧[3]。为防止情况进一步恶化,保护黄果树地区的自然生态环境,保持域内自然遗产的完整呈现,应重视自然与文化、经济和社会发展之间的关系,提倡相关部门通力协调合作,统筹规划。

2 黄果树地区的文化景观:屯堡村寨

黄果树地区在远古时期就是人类迁徙的廊道所在,是古代人类重要的生息空间,留下了大量的史前洞穴遗址。历史时期,中央政权开发西南,设置郡县,派驻流官,加强了地区与中央的联系。以“牛坡洞洞穴遗址”为代表的史前洞穴遗址群,以“老鸡场汉墓”为代表的汉晋墓葬群,以“鲍家屯”为代表的屯堡村寨和元代以来的滇黔古道等文化遗存,分别是贵州地区40 000年的区域发展历史、2 000年的文化传统、800年的多元一体文化格局的重要见证,基本勾勒出黔中腹地乃至贵州地区的文化发展脉络,是云贵高原历史发展的缩影。其中,明清屯堡村寨和滇黔古道最具代表性、典型性,集中展现了人类与自然的和谐互动,体现了区域范围内历史发展的延续性和文化类型的多样性。

图3 镇宁螺蛳滩瀑布及布依族村寨田地(来源:《安顺自然文化遗产》24-25页)

明代以降,为加强对西南地区的控制,巩固云南地区边防,中央王朝进一步整治元代所设站赤驿道,并于沿线设置了大量的卫所和屯堡。明洪武十四年(1381年),朱元璋征讨蒙元据守云南的梁王把匝剌瓦尔密,《明高祖实录》载:“征南将军颍川侯傅友德、左副将军永昌侯蓝玉、右副将军西平侯沐英率大军由辰、沅赴贵州,进攻普定,克之。罗鬼、苗蛮、仡佬闻风而降。至普安,复攻下之。乃留兵戍守,进兵曲靖”[5]。贵州境内设立卫所较早,最早的是洪武四年(1371年)设立贵州卫(今贵阳),此后卫所数量不断增加,特别是在平定云南一役后更是频繁增设。截至洪武二十六年(1393年),全国共有卫所329个,贵州便有24卫[6]。这些卫所又基本位于交通干线沿途,尤其是从湖南进贵州,经黔东过贵阳、安顺、普安、兴义出云南的滇湘道沿线,贵州的24卫中就有17卫分布在此通道上[7]。服务于卫所政治军事功能的基层屯堡,数量更为庞大。据明代宣德七年贵州按察使应履平的奏报,“贵州屯堡七百有余”[8];仅平坝卫一地,就“设五十屯”[9]。这些屯堡居民采取农战结合的方式,有力地支撑了沿线卫所城镇的长期稳定。

黄果树区域范围内的屯堡分别隶属于贵州都指挥使司“上六卫”,这些卫所的核心任务就是守护和控制滇黔驿道。卫所屯戍时形成的屯所、堡寨等居住形态和生产形态,逐渐演化成自然村落或集镇,形成具有鲜明特色的屯堡文化[10]。咸丰《安顺府志》载:“郡民皆客籍,唯寄籍有先后。其可考据者,屯军堡子,皆奉洪武敕调北征南。当时之官,如汪可、黄寿、陈彬、郑琪作四正,领十二操屯军安插之类,散处屯堡各乡。家口随之至黔”[11]。

现在滇黔古道两侧的安顺平坝区和西秀区一带,还保留着一定数量的屯堡村落,这些屯堡传统风貌犹存,为成片分布状态,距离交通干线不远,且聚落建筑具有防御性,体现了屯堡的浓郁特色(图4)。屯堡的形成主要与明代“调北征南”或“调北填南”的政策移民相关,屯堡村民多自称为军屯、民屯后裔,但不排除小部分属于躲避匪患和灾难的自发性移民的可能性。村民的日常生活中还保留着屯堡人特有的传统风俗和文化事项。这些汉族村寨的建筑以石为材,顺地势而建,大多两层,以家为单位合围成三合或四合院落,是江南传统民居因地制宜、就地取材的表现。屯堡中街坊巷道纵横交叉,既便于屯堡居民往来和躲藏,又具有分散外来入侵者的作用。屯堡通常都有高大坚固的碉楼,军事防御的特征明显。此外,屯堡中大多还建有祠堂、寺庙等公共活动中心,周边往往保留有古营盘和躲匪洞等遗存。

在众多传统屯堡村寨中,云山屯、云山本寨、天龙屯和鲍家屯的物质文化遗产保存情况相对较好,屯堡特征较为鲜明。云山本寨依坡而建,前有溪河,后靠大山,田地宽平,生息便利。这些屯、寨中的封闭式三合院、四合院相套,院角砌筑高层石碉楼,既能射击,又能望。宅院大门多有雕凿精美的垂花门罩,屋内多装有隔扇门窗。整个村寨的营造,是同时期当地建筑技术与装饰艺术的典范。云山屯四面皆为山峰,半山峡谷的唯一通道上筑有前、后屯门,易守难攻,动乱时可作为据守避难场所(图5)。天龙屯堡在元代就是顺元古驿道上的重要驿站,时名“饭笼驿”,20世纪初才改名为“天龙屯堡”。屯堡四周环山,环境优美,著名的天台山伍龙寺就坐落在屯旁的孤峰顶上。村内一水贯通,巷道如网,民居多为三合院、四合院的石质建筑,古井、古树、古桥等穿插其间,遗存类型丰富。鲍家屯始建于明洪武二年(1369年),明驻屯军官督司鲍福宝曾驻扎于此。村内建筑多为石木混合结构,其中八阵巷道、内瓮城、碉楼等,保留了典型的军事建筑特征。此外,村内还留存有明初修建且沿用至今的水利工程。该工程采用引蓄结合的塘坝式水利形式,包括大小7座堤坝、7条主渠道和若干支渠、2座水碾房、2座石桥。其中的堤坝由横堤、顺堤和高低龙口组成,采用类似都江堰的“鱼嘴分水”方式使河水形成3个流向[12]。鲍家屯水利设施可满足供水、灌溉、防洪、除涝、改善环境等综合功用,是贵州现存完整、功能齐全的明代水利工程,也是当地居民充分利用自然条件、因地制宜发展农业的杰作。

图4 黄果树地区典型屯堡村寨分布(来源:作者自绘)

图5 平坝区云山本寨(上)及云山屯(下)(来源:《安顺自然文化遗产》44-45页)

屯堡的上层管理机构是卫所,黄果树区域内的卫所,以普定卫保存最为完整。普定卫城初建于洪武十五年(1382年)①《大定志》载:“普定卫明建城碑记,安陆侯吴复洪武十四年十二月二十日钦依旨于普定府选择地名阿达卜建筑城池,洪武十五年闰二月十七日完备。,万历三十年(1602年)升安顺州为安顺府,安顺府、普定卫同城,安顺成为黔中地区政治、军事、经济、文化中心。安顺府城内始建于洪武二十七年的文庙是目前已知的贵州保存最完整的明代文庙建筑群;武庙亦始建于明洪武年间,是安顺市始建年代较早保存较为完整的古建筑群之一。两者均已列为全国重点文物保护单位。

这一区域内除了分布有大量的屯堡村寨外,还有一定数量的少数民族村寨,以布依族、苗族和仡佬族为主。它们分布较为松散,距离交通线较远,其村民多为原生土著,少数与屯堡人融合杂居。村中建筑的选址、构造、装饰等融合了屯堡村寨风格和自己民族的传统。镇宁县高荡村是布依族的村寨,村寨坐落在喀斯特峰丛中,周围群峰环绕,平坝上的村寨好似在坑底,故名之为“高荡”(布依语为“翁座”)。村寨民居依山势呈平行的弧线排列,建筑一般以木为屋架,以石头垒墙盖瓦,整个村寨如同石头建造,与所依托的喀斯特山石浑然一体(图6)。平坝区龙海村,则属典型的布依族依山傍水的聚居式村落。村中建筑的主体结构与屯堡有多有相似之处,但寨门和刺梨花窗却别具一格。村内的布依族语言、服饰、饮食、娱乐、农耕方式等也得到了较为完整的传承。

图6 镇宁县高荡布依族村全貌(来源:《安顺自然文化遗产》34-35页)

3 横贯黄果树地区的滇黔古道

黄果树地区位于贵州高原的中心地带,草木相对不那么茂密,瘴气威胁也比较低,故古代中央王朝开发云贵高原时,很早就将注意力放在了这一地区,开辟了从四川中南部和云南东北部进入黄果树地区的道路,并在道路沿线建立了若干郡县城市。全国重点文物保护单位安顺西秀区宁谷遗址,就是汉晋时期设置在黄果树地区的城市之一,有可能属于当时的郡治或郡的属县。元代开始更利用这条东西横亘的分水岭,开辟了湖南经贵州至云南的滇湘道,从此,这条道路就成为元明清中央王朝通往西南乃至于通往东南亚和南亚的重要道路。黄果树地区正是这条道路行经的重要区域。

纵观历史时期的中原通滇道路,主要有3种路径:①由四川,其官方开辟时间最早,有清溪道、石门道之分;②由广西,仅在南宋时期作为通滇主道使用,时称邕州道;③由贵州,经普安、曲靖到达昆明。元代贯穿贵州至云南的道路即“中庆普安道”,是在至元年间,在四川行省右丞耶律秃满答儿的建议下开通的②《永乐大典》卷一九四一八《站赤三》引《经世大典》:至元二十七年四月,四川行省右丞耶律秃满答儿奏言:“窃见乌蒙北土獠,水道险恶,覆坏船只。黎、雅站道,烟瘴生发,所过使臣艰难,人马死损。本省南接云南所管普安路,见立马站,东建辰、沅、靖州站赤。已尝令总把孟皋直抵云南、湖广两省立站地界,相视得普安路迤东罗殿、贵州、葛龙,俱系归附蛮夷,隶属四川省管下,可以安立四站,接连湖广省所辖新添地面,安立一站,至黄平、镇远,通辰、沅、靖州常行站道,以达江陵路。……二十七日,中书参政剌真、参议哈答等具奏,且乞遣使诣云南、湖广行省,详度可否,然后施行。奉圣旨‘准’”。,其东连接原本就畅行的江陵路,经由黄平、镇远至湖广地区,再连接至中原腹地的交通网络。贵州的驿道,至迟于元代大体定型[13];明初平滇路线,经辰州、沅州克普定、普安后直逼云南曲靖;清初分兵3路进军西南,其中一路也是由湖南进兵,先克贵州,再取云南[14]。

滇湘道的滇黔路段的具体路线是自贵阳出发,经清镇、平坝、安顺、镇宁、关岭、晴隆、普安,接云南曲靖境内路段。道路沿线地形地貌多变,由东向西海拔逐渐升高,集中体现了喀斯特地貌的复杂性与多样性。尤其是在清雍正以后,黄果树地区成为滇黔通道两条副线分途的关键节点。清代雍正年间,滇黔通道大规模改线,“以速驿递,以便商民”[15]。线路在“安顺府之安庄另辟新路,直出普安州之亦资孔。宽平俾可行车,以便来往”[15]。新路与旧路在镇宁县的黄果树镇分路,将旧路安庄驿至湘满驿间路段,改经郎岱厅(今六枝郎岱),渡北盘江后至普安州蒿子卡与旧路汇合。这次改线亦充分考虑了沿线地形地貌,优化了滇黔道,体现了地理环境在驿站线路的形成与发展过程中起到的重要作用。

本文涉及的平坝至关岭路段,位于滇黔道的中段;其东端接清镇,紧邻贵阳枢纽,其西端即是新旧两线分途位置偏西的关索岭。这一路段的喀斯特地貌是从平坦坝区占多的地形地貌向低中山、中山和丘陵地带转型的区域,其中平坝经天龙至安顺路段,沿途穿越的平坦坝区仍然较多,喀斯特峰丛间耕地集中成片;安顺经镇宁至黄果树路段,丘陵山体增多,是贵州喀斯特地貌发育最典型地区之一,以河谷盆地、丘陵、低山和低中山为主,其中关索岭路段已经相当险要(图7)。平坝至关岭古道路段,能够集中体现贵州境内喀斯特地貌发育的不同阶段,具有代表性和典型性。

图7 关岭县关索岭段古道及古关(来源:安顺市世界自然文化双遗产申报工作领导小组办公室提供)

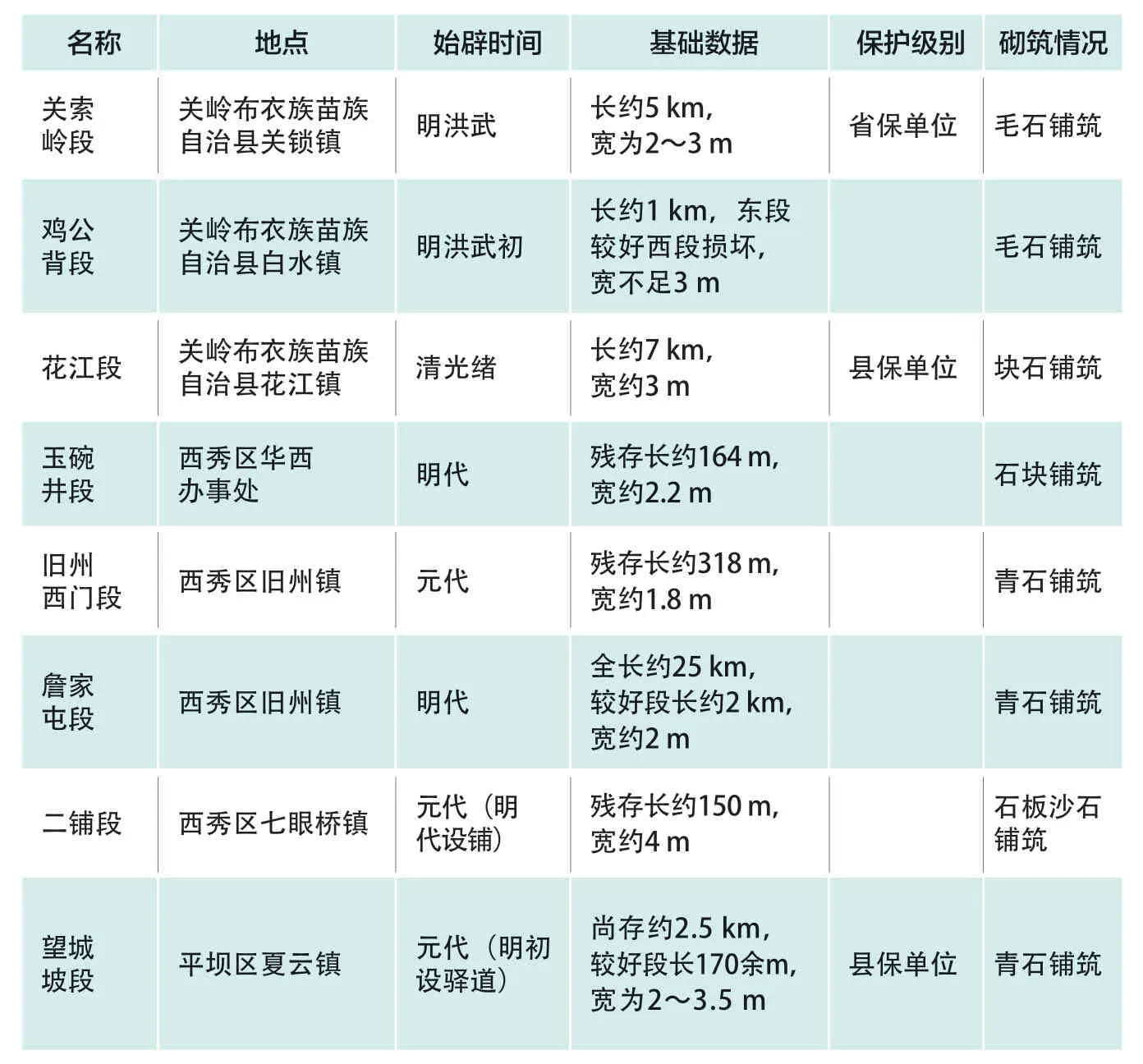

黄果树地区现存8段保存较好的古道,长度共约15 km,宽度均在2~3 m之间,多为青石或毛石砌筑,古道现状详见表1[16]。

表1 黄果树地区古道现状

4 遗产价值与“申遗”潜力

通过梳理黄果树地区的遗产构成,可以确立保护对象。这个保护对象不应该是彼此缺乏关联的喀斯特地貌与三叠纪化石群自然遗产的简单集合,也不应是彼此相对独立的黄果树瀑布群自然遗产与屯堡群文化遗产的简单系连;而应是一个同时涵盖三方面的自然与文化双重遗产,包括分别隶属于自然遗产中地学遗产的地貌遗产,文化遗产中不可移动文化遗产的建筑群和线性遗产,以及兼具物质与非物质文化遗产特点的文化景观。该复合遗产将黄果树地区的喀斯特地貌作为人类生息的自然载体,以人类利用和开发喀斯特地区的传统村落作为文化主体,以人类开辟的横贯黄果树地区的滇黔古道作为联系这些遗产点之间的纽带。其总体遗产价值大于单个构成要素价值的简单累积,具有世界自然与文化双重遗产的突出普遍价值。

关于黄果树地区的自然遗产价值,黄果树瀑布群具有多种喀斯特地貌和景观特征,与我国已经列入世界遗产的“南方喀斯特”遗产地相比,同样具有典型性和代表性。黄果树地区位于长江水系和珠江水系交汇的高原边缘地区,新构造运动使两大流域的底层基础发生剧烈变化,逐渐产生横向和纵向的空间分区,形成了以喀斯特瀑布群为代表的独特、壮美的自然景观,是侵蚀拐点型瀑布的典型案例。该地区的大型瀑布、阶梯式瀑布群,喀斯特地貌的峰林,峰丛、洼地、峡谷以及珍贵动植物等伴随出现的组合形式在世界范围内都是罕见的,协同展示区域地貌的形成过程,是喀斯特地貌演化阶段性特征的杰出代表,具有独特的美学和生态学价值。

黄果树地区的文化遗产价值,主要体现在平坝至关岭之间由滇黔古道串联的屯堡村寨,横贯贵州的湘滇古道及相关驿道的开通,加强了汉民族文化与少数民族文化的碰撞与融合,促进了贵州地区多元一体文化格局的形成。特别是明代,黔中成为明军入滇的重要通道,黄果树地区的军事战略地位得到空前提升,区域内保留至今的以屯堡村寨等为代表大量的文化遗产,既是明代“调北填南”的军屯、民屯和商屯的重要见证,也是多民族共同开发喀斯特山地实践的杰出范例。随着大量汉族人口的进入,多元一体的文化格局不断发展,遍布贵州境内的明清时期的卫所、屯堡、驿道以及以布依、苗族为代表的少数民族传统村落,是中国西南地区多民族文化融合、多元一体文化各局形成和发展的结晶。

黄果树地区体现了人与自然的和谐发展与共存。该区域范围内,各类喀斯特自然景观被完整展现,汉族屯堡、少数民族村寨点缀其中;峰林坝区和山洞水系结合,山区牧场和稻田轮种结合,高原地貌和平原耕种体系和谐统一,产生了适应地貌景观的农业文化。军事政治是屯堡文化的发生源头,农业经济则是屯堡文化的发展基础。屯堡村寨中的鲍家屯水利工程,作为一项600多年前的古代灌溉系统工程,描绘了中国东部古代农业生产技术体系向西部的传播与演化历程,是古代山区人民利用自然、改造自然的物质见证,是科技史研究的重要实物资料。在喀斯特的峰林河涧之中,鲍家屯与周边村落一同形成的水利农业,代表了明代以来东部平原与西部喀斯特山区之间农业文化的交流与融合,是我国乃至东亚地区集约化农业生产的生动案例。

综上,黄果树地区具有较大的“申遗”潜力。黄果树地区已经于2019年初列入世界遗产预备名单,但是目前的申遗策略对遗产本体划定不当,彼此之间缺乏有机的联系。现提名内容主要包括黄果树片区、格凸河片区和屯堡片区3处。3个片区相隔甚远,呈“三足鼎立”状分布,黄果树与格凸河也并不位于同一条河流上,空间上的联系很弱(图8);而从遗产性质上来说,黄果树与格凸河虽然都属于喀斯特地貌的自然遗产,但是我国喀斯特地貌的世界遗产已经较多,与这两处喀斯特地貌遗产相似的遗产在《世界遗产名录》已经存在,难以再进行增补。至于黄果树和格凸河两处自然遗产与屯堡村寨文化遗产的关系,三者更难以形成关联,彼此之间存在相当大的分隔空间和遗产性质差异。因此,这3个片区不论从地理空间还是遗产内涵上都难以进行串联,以它们作为申遗主体硬性串联缺乏合理性。

贵州中部、中西部地区具备突出普遍价值的遗产不只以上几项,如果从遗产整体的关联性来讲,以该区域喀斯特地貌为背景,以古代交通道路串联黄果树瀑布群和屯堡村寨这两项遗产,是下一步“申遗”的较优组合。

我国已经列入世界遗产名录的自然与文化双重遗产,有泰山、黄山、峨眉山与乐山大佛、武夷山4项。这4项都是以山作为承载遗产的对象,各遗产要素借由集中的自然地理分布而连接起来,山体是这些遗产集合的载体和本体。国际上的世界自然与文化双重遗产,也大多以山体、河流、森林等具有突出价值的自然遗产作为其关联要素,如澳大利亚的威兰德拉湖区,土耳其的希拉波利斯和帕姆卡莱等。本案在该区域除有典型的喀斯特地貌之外,以本身就作为文化遗产的古代交通道路来串联各遗产要素,这种组合方式在我国甚至世界范围内都是鲜见的,具有较高的核心竞争力。

另外,目前的申遗文本中还存在一定的概念混淆问题。如:文本以“茶马古道”代称将该地区的古代交通线路,其准确性有待商榷。茶马古道指农区之茶与牧区之马的茶马互市道路,其本质是以政府为推手的古代商贸通道。而该区域的滇黔古道路段,性质带有明显的政治军事性质,是中央政府开边、定边的物质实证,不论从开拓缘由和使用情况来说,都与茶马古道有很大的区别。

图8 黄果树片区、格凸河片区和屯堡片区的空间分布(来源:作者自绘)

5 余论:黄果树地区遗产的整体保护和利用

黄果树地区的喀斯特地貌和屯堡村寨遗产,以喀斯特地貌作为其自然地理承托,以古代交通线路作为其文化串联载体,以黄果树瀑布群和屯堡村寨为最主要的遗产本体,共同构成了一个有机结合的自然与文化双重遗产的体系,展现了人类历史发展进程中人与自然的互动,见证了人类在此过程中尊重自然、利用自然、改造自然的行为,是人与自然和谐发展的典型案例。

黄果树地区的的喀斯特地貌和屯堡村寨,作为一个有机统一的整体,具备文化遗产与自然遗产的双重特性。然而,目前缺乏有力的联结手段,各组成部分相对孤立。以往实践的保护项目往往仅关注某一个或某一类特定遗产,忽略了它们之间的关联性,例如安顺天龙屯堡文化遗产保护项目、安顺旧州屯堡文化遗产保护项目,都是以某一个屯堡为对象的单体保护项目,带有明显的旅游驱动成分。长期开展这类项目,容易产生区域范围内的遗产同质化现象,也容易加重周边的环境负担,加剧这一地区石漠化。因此,不论是站在单纯保护或是利用(如旅游发展)的立场上,还是单一对对象的保护或利用都不是最优的选择。

在具体的保护利用实践中,这一类拥有多项、多类型的综合型遗产,其关联性常被主动忽略,其整体性常被分隔、撕裂,黄果树景区并非孤例。其根本原因之一是综合型遗产中的各遗产要素的管辖权归属于不同的主管部门和权责机构。本案中,黄果树瀑布群的主管部门为林草局,各屯堡村寨的主管部门为住建厅,另有部分文物遗存的主管部门为文旅厅;在这样的组织框架下,较难开展高效沟通、统筹规划与资源整合。

针对这一情况,贵州当地已经做出尝试。2011年,贵州省启动黄果树国家公园愿景规划,推动加快建设“泛黄果树旅游经济区”。不过,该项目在项目初期即积极推动各项融资和景区打造工作[17],似乎仍以刺激旅游、带动经济为最直接和最根本的目的。遗产的不可再生性决定了需要以更审慎的态度对待它们,绕过保护谈利用是比较危险的,还是应当在更加细致的文献梳理和田野工作的基础上,将沿线的重要遗产串联起来,以系统性、整体性的视野制订保护方案,进行统筹规划,避免“单打独斗”,也避免过早进行大规模的开发,对遗产造成不可逆的影响。黄果树瀑布群与屯堡村寨作为构成黄果树地区自然与文化双重遗产的两个核心要素,是界定保护对象、确立遗产价值、制订保护方案、推动活化利用时需要重点关注的对象。现有的“黄果树国家公园项目”强调其“最大的看点是喀斯特地质地貌条件下所形成的的各种壮丽景观,主打瀑布和溶洞”[17],这主要还是从自然遗产的角度阐述的。

在进一步梳理该区域遗产体系时,仍然需要将屯堡村寨放置在古代道路及其反映的历史综合背景下,体现出该区域自然与文化双重遗产的特点。同时,加强各相关部门之间的资源整合与权责统筹,为进一步的保护利用和申请世界自然与文化双重遗产做准备。