国际建筑遗产预防性保护学术网络的生成与进展

——欧洲践行者的足迹

2020-03-13戎卿文

戎卿文

(东南大学建筑学院,江苏 南京 210096)

2015年的新版《中国文物古迹保护准则》、2017年国家文物局印发的《国家文物事业发展“十三五”规划》和2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强文物保护利用改革的若干意见》均指明了对不可移动文物进行预防性保护的必要性,标示着近年来我国遗产保护观念的一个重要转变。

预防性保护发展的数十年间,理论和实践进展飞速。从遗产保护学科的整体来看,其真正意义上的快速发展可被视为《威尼斯宪章》(1964年)以后现代建筑保护“科学色彩”理论基调的一个缩影。对以欧洲为代表的国际建筑遗产预防性保护研究和践行者足迹的全面回顾,不仅具有学术史研究的意义,更有助于理解一些关键节点的生发机制,以及研究主体之间的承继网络和生长方向,以资在中国的需求背景下总体掌握其进展方向、建立中国预防性保护的体系与方法论。

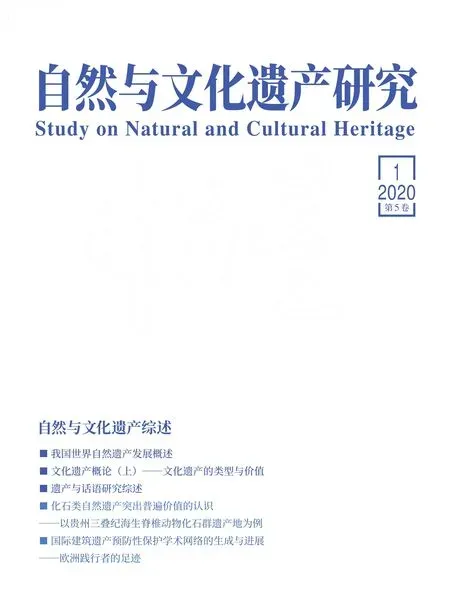

1 预防性保护的概念来源和发展概况

20世纪50年代保护学科最关键的人物之一切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)将预防性保护概念引介入建筑领域,他将决定了艺术作品(包含历史性建筑在内)作为(美学)形象和史实记录而存在的必备条件、艺术作品材料的保护状况,以及保护的环境条件作为预防性保护的研究对象[1]。此后,乔凡尼·乌勒巴尼(Giovanni Urbani,以下简称乌勒巴尼)1975年以整体性的眼光推出“规划式保护(conservazione programmata)”方 法,将特定地理区域内的自然环境、文化遗产以关联的形式统一于保护框架内,并以科学系统的方法叠合遗产和灾害分布信息,在使预防性理论可操作化的同时,也将其引向了宏观的风险防范层面,成为后来意大利遗产“风险地图(carta del rischio)”的原型(图1)。建筑遗产预防性保护的概念包括“预防性(preventive/preventative)”、“规划式(planned/ programmed)”的意涵[2]。经过众多学者与机构的研究和实践推动,近年来“规划式的预防性保护(planned preventive conservation,PPC)”①也有将“预防性和规划式的保护(preventive and planned conservation)”和“预防性的规划式保护(preventive planned conservation)”等简写为PPC的,它们与“规划式的预防性保护”内容基本一致。一词被广泛应用,体现出预防性保护的规划视野,也更全面地覆盖了预防性思想下的保护内容,即:一定地域范围内以地理、文化特征为基础的风险评估与防范,直至深入建筑单体的,基于价值判断以及结构安全性和材料分析的维护、监测和必要的修复等工作(图2)。

图1 乔凡尼·乌勒巴尼主持的翁布里亚规划式保护试点项目的部分图纸(来源:ICR藏1976年的资料,Predella - Journal of Visual Arts.Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Istituto Centrale del Restauro - Piano Pilota per la Conservazione Programmata dei Beni Culturali in Umbria 1976[EB/OL].[2019-06-29].http://www.predella.it,笔者根据原扫描图纸拼合、复原而成)

图2 建筑遗产“规划式的预防性保护(PPC)”的主要内容(来源:作者自绘)

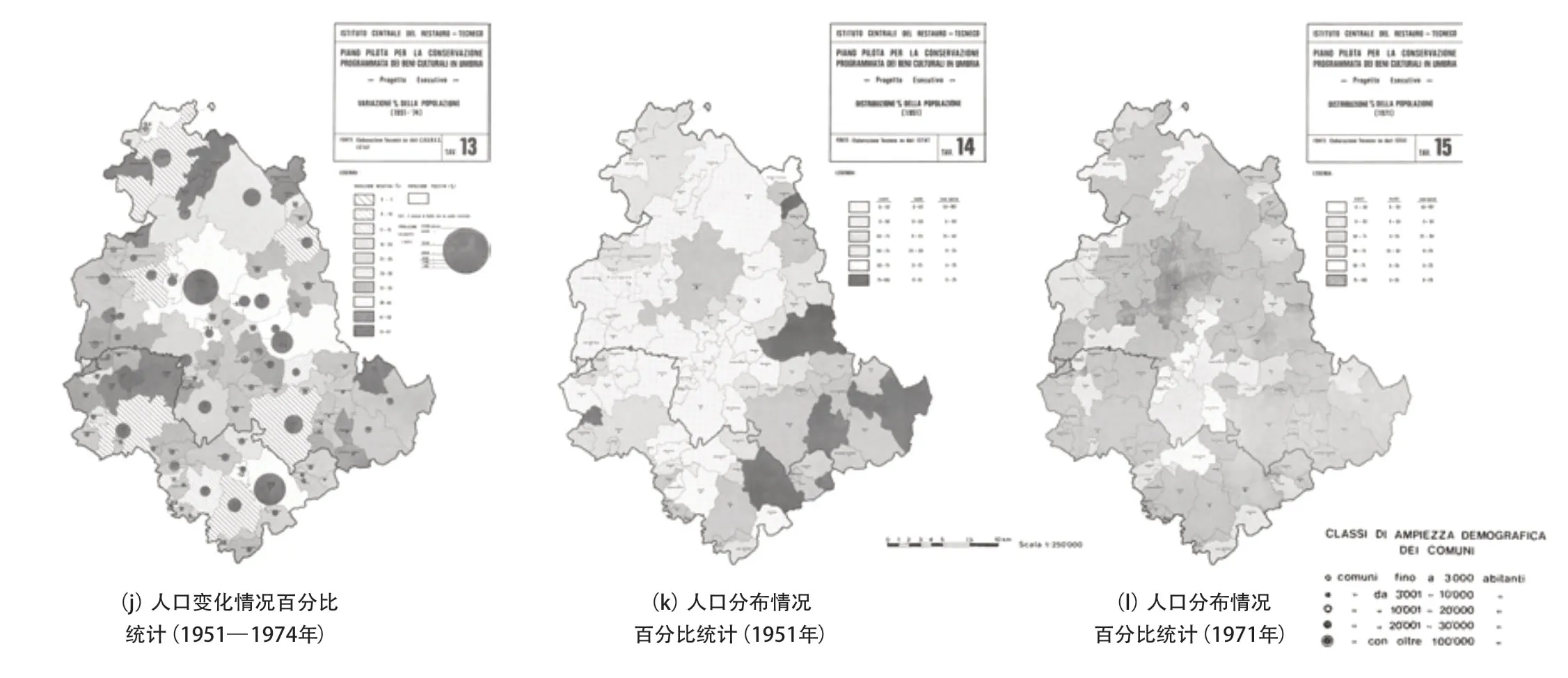

从国际上来看,建筑遗产预防性保护的现当代实践开端于20世纪70年代,以荷兰1973年成立文物古迹监护组织(Monumentenwacht,MOWA)和乌勒巴尼1976年于意大利翁布里亚(Umbria)开展的规划式保护试点项目为标志,此后获得迅速发展。尤其20世纪90年代以后,一系列与建筑遗产预防性保护相关的组织和机构相继成立,发展至今已形成一定规模(图3)。

图3 目前开展建筑遗产预防性保护研究与实践的主要组织或机构分布(截至2019年5月)②需要说明,虽然文中提到的葡萄牙、西班牙、法国合作开展的HeritageCARE项目也借鉴了MOWA,但由于开始时间较晚(2016年),且西南欧的建筑遗产预防性保护具有自身的独特性,除该项目以外也开展了其他相关实践。故此处暂未将葡萄牙、西班牙、法国归入“MOWA及借鉴该模式的组织所在国家或地区”一项。(来源:作者自绘)

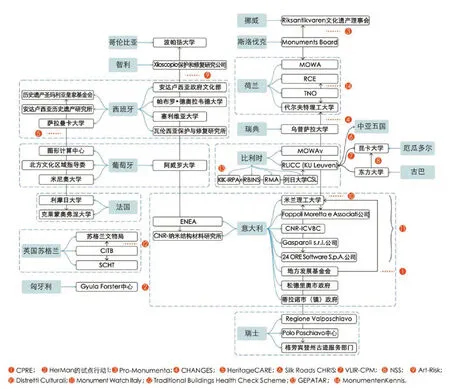

2 建筑遗产预防性保护研究和实践的关键角色和空间分布:相关国际机构

2.1 “MOWA现象”与“思想实验”:文物古迹监护组织及其借鉴者

众多组织中,应首先提及文物古迹监护组织(MOWA)及其追随者。作为一个自愿会员制同时具有国家财政支持的非营利性组织,MOWA在欧洲预防性保护领域的影响相当大。它最早于20世纪70年代成立于荷兰,强调日常维护和定期、系统检查在遗产保护中的重要性。1991年MOWA被引入比利时,主要活动于比利时佛兰芒区,称为佛兰芒区的文物古迹监护组织③Monumentenwacht Vlaanderen有多种译法,包括“佛兰芒区的建筑遗产监护组织”“佛兰德斯历史建筑守护者”等。除佛兰芒区外,MOWA也活动于比利时瓦隆区(Wallonie)等。(Monumentenwacht Vlaanderen,MOWAv)。此后,丹麦、英国、匈牙利等国均成立了类似的组织或引入相似的工作方式(表1)。

表1 直接借鉴MOWA模式的欧洲保护组织和项目(截至2019年5月)④此外,欧洲一些研究项目中也基于或借鉴了MOWA经验,如CHANGES、EU-CHIC项目。此外,意大利的Distretti Culturali项目中的部分工 作内容和方法也与MOWA有相似之处(此处得益于吴美萍博士的指教)。此外,表格中对德国相关组织的列举也得到了吴美萍博士的纠正。

续表1 直接借鉴MOWA模式的欧洲保护组织和项目(截至2019年5月)

此外,奥地利、克罗地亚、斯洛文尼亚、法国等国均有保护机构对MOWA模式表示出强烈的兴趣,分别于20世纪90年代末、21世纪初及近年将MOWA模式引介入本国。

作为成功范例的MOWA代表了一个有趣并值得关注的现象:除上述追随者外,其思想和实践在当今欧洲的建筑遗产保护实践中同样有深远的影响,或显见或潜在地体现在了欧盟合作项目,以及许多国家各自不同层级的保护工作之中。MOWA在欧洲国家广受欢迎的原因不仅在于其思想上的与时俱进—以《威尼斯宪章》作为成立之初的学理基础,它具有开拓性地倡议和执行了预防性维护活动,其诞生契合了彼时遗产保护领域的话语转向,在其后的发展中又不断纳入新的关注点;同时也在于其组织方式和工作流程的有效、明了和易于复制。当代加拿大保护学者马里欧·昆特罗(Mario Santana Quintero)等曾概括出MOWA运作的两个层面:一是通过定期状况评估,采取及时的行动阻止建筑损蚀;二是通过充分的信息知会使相关者保持敏感度来影响(相关者)心理层面的逐渐变化[4]。前者针对被保护的建筑遗产本体,后者则关乎相关者的教育。MOWA在物质和心理层面的这两条基本原则具有普遍的适用性,也是其得以被适应性地推行的原因之一。由欧洲4个国家9个机构合作完成的“中欧地区文化遗产管理(HerMan)”项目深入研究了MOWA的方法,更是一针见血地指出,70%的MOWA试点项目是“思想实验(thought experiment,或gedankenexperiment)”[5]。这深刻地揭示出MOWA在遗产预防性保护发展中的开创性地位:它的出现所标志的不仅是一个方法层面的突破,更是一种思想认识层面变革的结果,对后继者们具有很大的启发。

2.2 研究的中坚力量:鲁汶大学雷蒙·勒迈尔国际保护中心与UNESCO教席

2009年,联合国教科文组织(UNESCO)于比利时鲁汶大学雷蒙·勒迈尔国际保护中心(RLICC)设立了“古迹与遗址的预防性保护、监测和维护”教席(UNESCO Chair on Preventive Conservation,Monitoring and Maintenance of Monuments and Sites)。RLICC是MOWAv最为紧密的合作伙伴,是国际上目前开展遗产预防性保护的中坚力量。这一教席的主要合作者近年包括厄瓜多尔昆卡大学和古巴东方大学等,开展研究项目并举办了一系列会议、课程,逐步形成国际性的学术与实践网络。目前国内对于建筑遗产预防性保护的引介和合作研究,多与鲁汶大学的这一中心有关。其研究旨趣既包括城市与区域尺度的预防性保护,也深入到历史性建筑材料的价值与材性等微观层面⑨如RLICC主任柯恩·范巴伦(Koenraad van Balen)教授合著和主编了《损毁图谱,砖砌体中损毁模式的分类(Damage Atlas,Classification of Damage Patterns Found in Brick Masonry)》等多部学术专著,近年指导学生完成《基于3D GIS的昆卡世界遗产城市预防性保护管理监测工具(Towards a 3D GIS Based Monitoring Tool for Preventive Conservation Management of the World Heritage City of Cuenca)》《以可持续管理和地方发展为目标的建成遗产预防性保护策略(Preventive Conservation Strategy for Built Heritage Aimed at Sustainable Management and Local Development)》等博士论文,研究尺度覆盖了宏 观、中观和微观层面。。

2.3 理论的起点和领军者:意大利的相关机构与遗产“风险地图”

作为建筑遗产领域“预防性”和“规划式”理念共同的起点,意大利的预防性保护实践与MOWA为并行关系,而非MOWA的衍生或分支。“风险地图(carta del rischio)”是其最具特色处之一。“风险地图”最早为意大利中央修复研究院(Istituto Centrale per il Restauro,ICR)开展的一项研究项目,始于20世纪80年代,1990年由意大利文化部推广。如前文所述,作为与20世纪70年代开始的MOWA系列实践活动并立的另一条主线,意大利预防性保护方法的愿景可以追溯至20世纪50年代和20世纪70年代,以布兰迪将“预防性保护”概念引入建筑遗产领域和《威尼斯宪章》之后乌勒巴尼的保护思想为意大利遗产保护实践带来的一系列重要变化为开端。乌勒巴尼不仅是“规划式保护”这一术语的提出者,更是其理念和方法的奠基者。

意大利伦巴第大区在规划式保护方面具有长期而丰富的经验。它与意大利米兰理工大学建筑、建成环境与建筑工程系等机构合作,基于文化遗产的风险地图确立规划式保护的准则,并结合准则制定了适用于历史性建筑的强制性保护规划[6]。此外,意大利还有许多研究所和咨询公司参与了相关研究和实践。

2.4 UNESCO遗产风险管理教席及与防灾和风险管 理相关的其他国际机构与组织

2006年UNESCO于日本立命馆大学设立了“文化遗产和风险管理”教席(UNESCO Chair on Cultural Heritage and Risk Management)。这一教席与京都大学、早稻田大学等展开合作,为古迹和历史街区等建立了一系列的风险地图和防灾措施框架,其在日本和亚太地区的实践备受关注。

与文化遗产的防灾和风险管理有关的国际机构、组织与机制主要包括1996年成立的蓝盾国际委员会(Blue Shield International)、国际古迹遗址理事会风险防范国际科学委员会(ICOMOS- ICORP)、UNESCO《世界濒危遗产名录(World Heritage in Danger List)》机制等。另外,遗产影响评估(heritage impact assessment,HIA)方法,以及2000年以来国际古迹遗址理事会(ICOMOS)针对濒危古迹和遗址持续发布的一系列《世界濒危遗产报告(heritage at risk)》等,也为提高文化遗产的风险管理意识和采取相应措施搭建了有力的平台。

与建成环境防灾有关的机构还有英国剑桥大学马丁建筑与城市研究中心(The Martin Centre for Architectural and Urban Studies)的建成环境风险研究中心(CURBE)等,但并非专门针对历史性建筑。

2.5 与预防性保护相关的其他机构与组织

近年来,葡萄牙米尼奥大学和波尔图大学、加拿大卡尔顿大学、西班牙萨拉曼卡大学、法国利摩日大学,以及巴西、挪威、哥伦比亚、瑞典、智利、瑞士、斯洛文尼亚、波兰、加拿大、美国等国家的相关研究机构和专业人员也分别推行了建筑遗产预防性保护研究和实践。

UNESCO的“反应性监测(reactive monitoring)”和《定期报告(periodic reporting)》,以及世界古迹基金会(World Monuments Fund)于1995年推出并开展至今的“世界古迹监护(world monuments watch)”全球计划,建立了遗产监测和维护机制。

上述机构和组织之间的关系网络如图4所示。

需要说明,上述组织和机构基于预防性保护与矫正性(corrective conservation),或紧急保护(emergency conservation)在概念上的对立,明确提出了“预防性”或“规划式”的术语,是目前国际建筑遗产预防性保护领域的主要角色。其他一些机构亦有不少类似的具预防性思想的保护实践,如澳大利亚关于木构建筑工程寿命的研究项目[7],又如苏格兰文物局(Historic Scotland)、现苏格兰历史环境局(Historic Environment Scotland,HES)的一些保护实践。

图4 建筑遗产预防性保护研究和实践主体形成的主要学术网络(截至2019年5月)(来源:作者自绘)

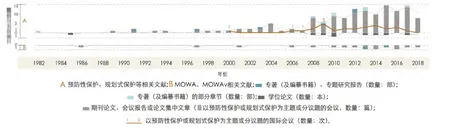

3 国际建筑遗产预防性保护研究主题的发展

以1982年著名保护学者伯纳德·费尔登(Bernard M.Feilden)教科书式的著作《历史性建筑的保护(Conservation of Historic Buildings)》中相关章节为起点,对以遗产预防性保护为主题的英文文献进行统计发现,20世纪90年代末期至2000年左右,也即在预防性保护理论和方法发展日趋成熟以及与新一轮保护范式同步的新阶段,研究文献数量大幅增加。2000年以后,相关的国际研讨会也不断举办(图5)⑩此处笔者仅统计了专门针对建筑遗产预防性保护的专著和论文,略去了书评。另有大量文献分别讨论维护、监测、防灾等工作,但未以 预防性保护为主题,故本文未予统计。。

图5 1982年以后针对建筑遗产预防性保护的主要英文文献和国际会议数量统计(截至2018年3月)(来源:作者自绘)

从主题、趋势和国际合作情况来看,本文将建筑遗产预防性保护研究的发展脉络大致划分为20世纪90年代以前和以后两个时期加以概述。

3.1 从科学性、预防性理论到维护和规划式保护实践(20世纪50年代至20世纪80年代)

建筑遗产预防性保护的思想基础源于诸多学者的理念:如约翰·拉斯金(John Ruskin)和威廉·莫里斯(William Morris)19世纪对建筑日常照管的主张、20世纪上半叶古斯塔夫·乔瓦诺尼(Gustavo Giovannoni)的科学性修复(restauro scientifico)理论、布兰迪20世纪50年代将“预防性修复(restauro preventivo)”术语引入建筑遗产领域之初对美学和史学积累的强调等[2]。伴随1973年开始的MOWA在荷兰的活动,建筑遗产预防性保护实践以《威尼斯宪章》(1964年)的精神作为自身的理念基础,对日常维护中的基本原则和具体技术的关注逐渐占据更大的比重。而1975年出现的意大利的“规划式保护(conservazione programmata)”则体现出整体性的宏观保护视野和对灾害风险防范的重视。

3.2 研究内容对多学科领域成果的吸收、向更多元文化背景的拓展及与新一轮保护范式的同步(1990至今)

20世纪90年代以后,材料科学、结构工程和监测技术等领域内的最新成果在扩充了遗产预防性保护实践范畴的同时,也增强了它的科学基础和理性色彩。伴随这些领域内的讨论,预防性保护逐渐形成自身较为完整的方法论[1],建立起以日常维护、监测和风险防范为主体的较为稳定的工作架构。

欧盟重视将文化遗产保护与自然生态治理、污染防治、灾害预防相衔接,预防性保护的理念与方法于此具有先天优势。因此在欧盟资助的系列研发框架计划(framework programme,FP)中常能见到文化遗产预防性保护的相关项目(图6)。

例如,“文化(遗产)建筑外部木质构件保护状态和环境风险的评价体系与评价方法(Wood-Assess)”是20世纪90年代在“欧盟第四研发框架计划(FP4)”下的环境与气候计划中的研究项目。这一项目在德国、波兰、瑞典和挪威选取实例⑪实例来自如下几个城镇:德国埃伯斯巴赫(Ebersbach)、波兰希维德尼察(Swidnica)、挪威麦豪根(Maihaugen)、瑞典耶夫勒(Gavle)、瑞典斯德哥尔摩(Stockholm)。它们在地理位置、气候、污染物特征、案例建造时间、案例建筑结构和构造等方面存在差异。,旨在开发和验证适当的方法,以系统评估木质建筑或建筑外部木质构件等的保护状态。通过持续测量、分析和监测木材表面的湿润时间以及木材内部含水量、生物因素和环境对木材的损害,并利用气候数据和测量结果、结合参与国现行准则和标准,在区域宏观、地方和微观三重地理尺度上绘制欧洲部分地区影响木质建筑保护的环境风险因素和木材损蚀、腐烂的气候风险指数[8]。

欧盟注重生态治理与文化遗产保护相衔接的理念一直延续至21世纪,例如欧盟“第六研发框架计划”中的与文化遗产防灾策略、空气污染物对于文化遗产的影响相关的研究;“第七研发框架计划”中的“空气污染对不可移动和可移动文化遗产影响的优先评估诊断的技术和工具(TeACH)”“历史结构的智能监测(SMooHS)”等课题。

图6 欧盟系列研发框架计划FP1-8中与建筑遗产预防性保护或其中风险防范、监测等内容相关的研究项目(截至2019年6月)(来源:作者自绘)

2000年以后,以欧洲为中心的建筑遗产预防性保护研究和实践走向了更加广阔的文化背景,国际交流在这一时期频繁开展(表2)。从2000年以后的期刊文献和会议讨论中可以发现,具体技术的进展以外,相关研讨的主题也从预防性保护的一般准则及其与材料等多学科的扭结逐渐纳入更加多样和综合的视角,如社区、政策、经济成本、组织管理等。因此,在多学科成果融合的同时,当代的建筑遗产预防性保护研究视野呈现出向多元语境拓展的趋势。《威尼斯宪章》的精神并未过时,而与新一轮保护范式的转变同步地,预防性保护相关的话语也正谋求在更多元背景下的应用和反思。

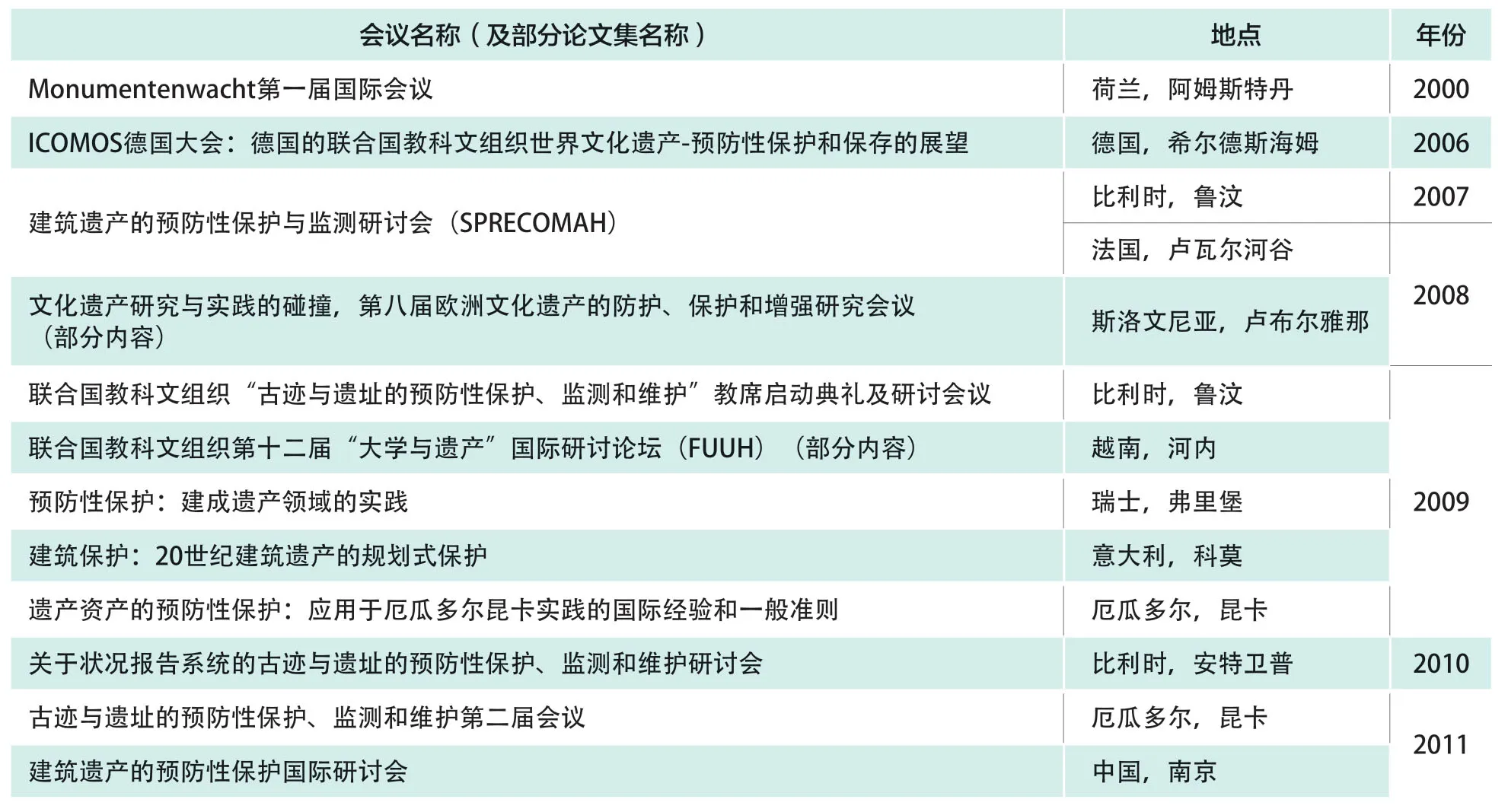

表2 与建筑遗产预防性保护相关的主要国际会议(截至2019年4月)

续表2 与建筑遗产预防性保护相关的主要国际会议(截至2019年4月)

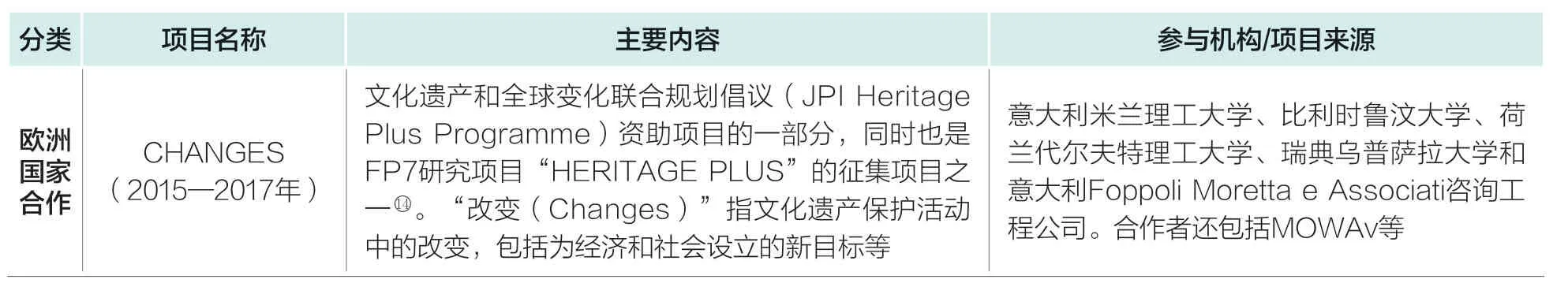

欧盟系列研发框架计划(FP)以外的国际建筑遗产预防性保护主要研究项目见表3,其合作网络关系如图7所示。项目之间多有交叉和借鉴,合作者亦多有重叠。经由这些项目,预防性保护的研究和实践形成了欧洲网络,也实现了价值观和认识的输出。

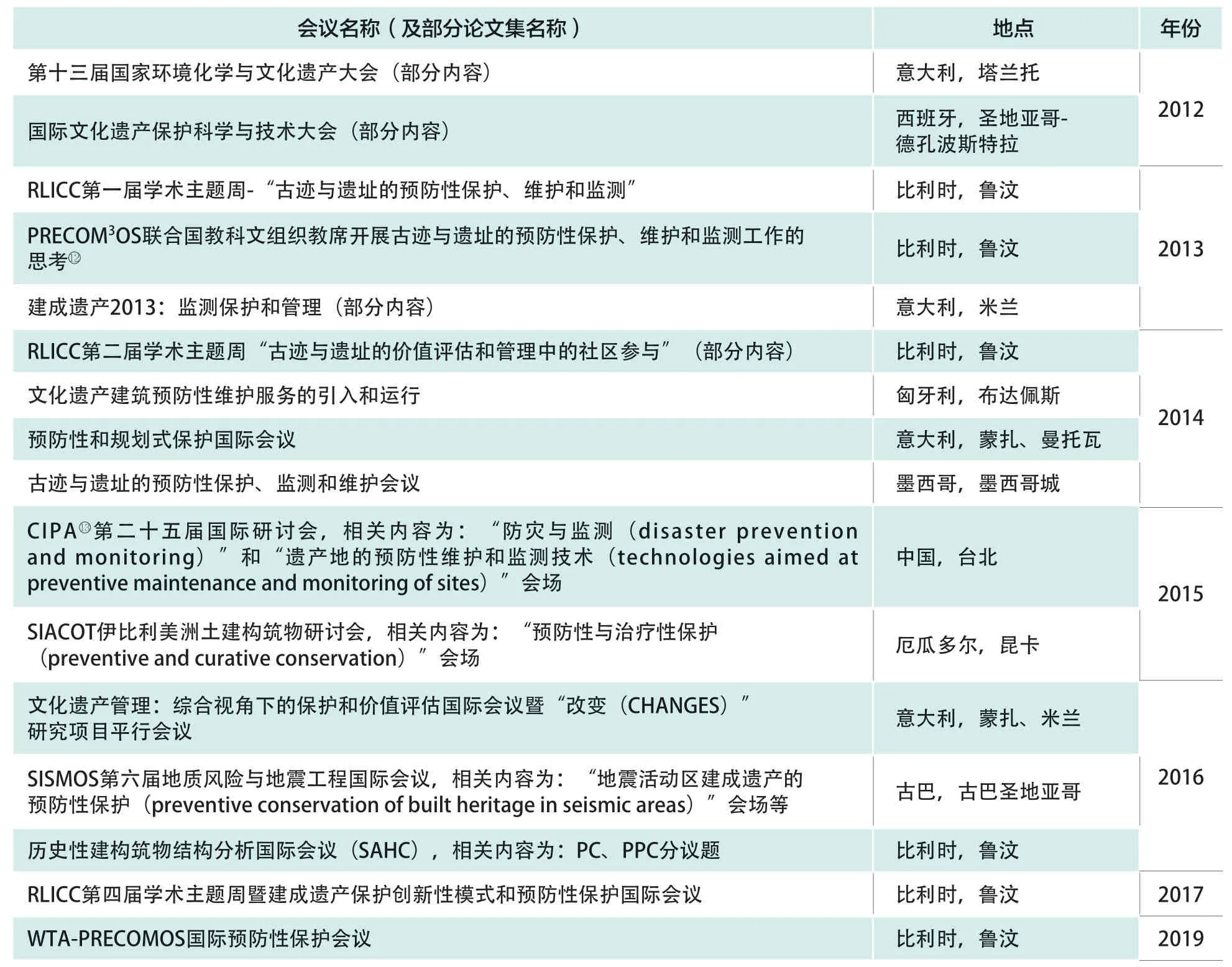

表3 欧盟系列研发框架计划(FP)以外的建筑遗产预防性保护相关主要研究项目(截至2019年5月)

续表3 欧盟系列研发框架计划(FP)以外的建筑遗产预防性保护相关主要研究项目(截至2019年5月)

续表3 欧盟系列研发框架计划(FP)以外的建筑遗产预防性保护相关主要研究项目(截至2019年5月)

4 国际建筑遗产预防性保护的工具研发:鲜明的工具理性色彩

在国际建筑遗产预防性保护研究数十年的发展历程中,始终呈现鲜明的工具理性色彩,一个引人瞩目的特征在于特别关注模型算法、软件等工具的开发,这与预防性保护强调日常监测、数据积累、诊断预判、防灾减灾等科学技术措施是紧密相关的。

这些工具的研发大多起因于记录和处理大量数据的需求,并多为跨专业合作研发,其逻辑和算法模型均有较强的推广性,我国可适应性地借鉴(表4)。

表4 建筑遗产预防性保护研究和实践中研发或改进的主要工具(软件、模型等)(截至2019年5月)

图7 欧盟系列研发框架计划(FP)以外的建筑遗产预防性保护相关主要研究项目的合作网络(截至2019年5月)(来源:作者自绘)

5 结束语

从20世纪50年代布兰迪的引介,到20世纪70年代荷兰和意大利率先开展并产生了广泛影响的实践,再到如今,国际建筑遗产预防性保护研究与实践的组织和机构逐渐增多,以欧洲为中心扩展至美洲、亚洲多地(图8)。

从实践主体、研究项目和工具研发来看,“预防性保护”产生和发展的背景带有清晰的欧洲烙印。以文物古迹监护组织的典型发展模式为代表,对于遗产物质层面的维护和保护只是一部分,而另一重要部分在于对相关者心理精神层面的教育和沟通,开展“思维实验”,拓展学术网络与学科边界。注重思维方式和精神层面,同时在工具和方法上又倚重理性的科技分析与测算,这种张力构成了国际建筑遗产预防性保护引人瞩目的特征,值得我国借鉴。

图8 开展建筑遗产预防性保护研究与实践的主要组织或机构的出现时间(截至2019年5月)(来源:作者自绘)

同时也应看到,“预防性”思想立足长期愿景、未雨绸缪的前瞻性特点其实与我国建筑遗产保护和传承的一些历史特质和内在要求甚为相符。其现代技术方法、工作流程和组织模式对我们固然具有颇多可借鉴之处,而思想认识层面的更新与进化或许更具当下与前瞻意义。它的本土化发展是时代之所趋,既有其科技面向,实也蕴涵着中国建筑遗产保护理论的期冀。

(致谢:本文初稿完成于2018年12月,得到旅欧学者吴美萍博士指教,谨致谢忱。吴美萍博士为笔者提供了CPRE和Distretti Culturali项目的部分参考资料。本文写作也得到东南大学王建国院士的指导和帮助。)