规训与应激:政治心理学视角下的汉服复兴运动

2020-03-07刘富民王晓倩

刘富民,王晓倩

(1.天津师范大学 政治与行政学院,天津 300387;2.海南大学 马克思主义学院,海口 570228)

汉服运动发轫于2003年,网友“壮志凌云”在郑州穿汉服出行,被汉服运动的参与者看作是汉服运动“元年”[1]343。理解汉服运动,对我们审视当下中国社会的思想潮流有重要的意义。 目前,学界主要从民族主义理论的视角来理解汉服运动。张跣[2]强调汉服运动的民族性,认为这种强调民族认同的思潮存在走向种族主义的倾向。周星[3]通过对汉服运动参与者“言说”的分析,也得出了汉服运动者因强调文化的纯粹性和民族纯洁性,从而存在走向极端民族主义的倾向。詹姆·莱布尔德[4]以2008年“掌掴阎崇年”事件为中心,将汉服运动定位于有着历史渊源的汉民族主义在当代语境下的回潮,认为它的思想来源于对清末民初大汉族主义的回忆和想象。上述研究聚焦于民族身份,指出汉服运动强化汉族的自我认同,容易走向极端排外的种族主义,从而撕裂社会,危害国家。这些研究推进了对汉服运动的理解,但在方法论上,预设了狭隘民族主义的缺陷,未能对汉服运动进行辩证全面的理解。我们需要对在汉服运动中蕴含的思想观念进行全面的把握,才能够探究这种思潮产生的深层动因,进而为我们反思当下提供新的视角。

一、 汉服运动话语体系分析

网络空间是汉服运动的参与者表达意见的主要场所。文章选取了截至2019年10月23日,百度汉服吧“精品区”[5]与天汉民族文化论坛“汉服时讯”[6]两个板块,共155篇文章为样本,做成共计273 425字的语料库,对这些文本进行定量和定性的分析。所以如此选择,是因为这两个网站集合了有影响力的汉服运动参与者的言论,包含着对汉服运动的历史发展、目标定位等所做的详细阐述。

(一)汉服运动话语的词频统计

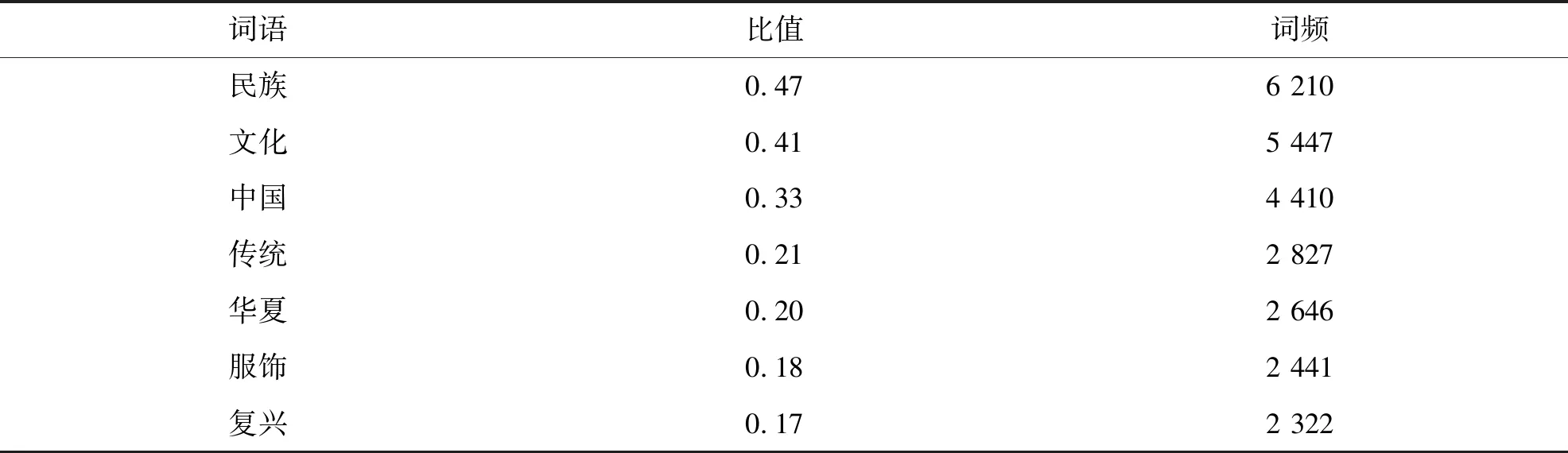

本文利用计算机辅助软件Nvivo11对语料库进行了词频统计,得出7个核心共享词,详见表1。

表1 汉服运动话语体系共享词表

注:比值指的是根据Nvivo11算法得出的加权百分比。

(二)汉服运动话语体系的结构要素分析

对这些共享词的基本情况进行分析,我们就能够了解汉服运动话语体系的结构性要素。表1中7个共享词,按不同的内涵可分成三组:“民族”“中国”为一组;“文化”“传统”“华夏”“服饰”则是另一组;“复兴”为一组。这三组分别从三个方面体现了汉服运动话语体系的不同侧面。通过Nvivio11软件的词频查询功能,将包含各共享词的段落提取出来,就能够对这些核心共享词进行分析,并判断其结构要素。

1.“民族”是汉服运动话语体系的主体要素

“民族”一词在整个话语体系中词频达到6 210次,排名第一。部分汉服运动参与者对于民族性的追问是汉服运动最早的开端。学界一般认为汉服运动仅仅强调了狭隘的大汉族主义,但却并没有进行详细的分析。实际上,从包含“民族”共享词的段落来看,“民族”与“中国”“华夏”这两个共享词总是共同出现。

澳洲华裔青年王育良(网名“青松白雪”)[1]33-34对汉服的关注源于对国际性的政治与消费文化活动以及影视剧等现代传媒。他青年时代看到APEC会议上各国领导人所谓“唐装”,觉得这样的唐装是陌生的。他认为中国人的服饰应该就是宽袍大袖,衣袂飘飘才对,只有这样的形象才能够表现出端庄大方的气质。而在日韩世界杯球赛中,他看到邻国人物衣袂飘飘,文质彬彬的形象反而更加亲切。汉服运动参与者认为只有以宽袍大袖、交领右衽为特征的汉服所展现的审美范式才是长久以来被广泛传播的民族形象。也正是如此,在王育良这里,中国人应有的特性应该从民族中来寻找。网友“赵丰年”认为,在网络论坛上逐渐出现了许多对传统文化的否定和认为中国人是“劣等民族”的言论。网友“dhws”也开始倡导重新思考传统文化,认为“不能歧视祖先”,“应该看到中华文明博大灿烂的一面”[1]25。

汉服运动的参与者开始追问,中国人的民族服饰到底是什么?中国人有没有自己的民族性?正如杨飞龙、王军[7]的观点,国内产生的对于中国人“民族性”的怀疑同样是在全球化的影响下产生的。虽然汉服运动参与者的追问首先是集中在表层的“服饰”之争,但是他们最终的目的是在全球化视角之下,寻求如何理解中国民族性的问题答案。而他们最终发现的是对“华夏民族”的认识。在汉服运动参与者那里,“华夏”既是民族的代称,同样也包含了中华文明的价值内涵。

2.以汉服为中心的传统文化是界定民族性的标准要素

在试图探寻民族性的过程中,汉服运动参与者建构了一种“文明史观”。从词频分析上看,“华夏”一词出现2 464次,与“服饰”“传统”等词相近。可见,“服饰”“传统”和“华夏”具有较强的关联性。从共享词的内涵上看,“服饰”是一个相对于其他概念来说更加明确的词,它指向了在汉服运动参与者追问的那个最直接的问题,即哪种服饰能够代表民族性的审美符号。

阚金玲(网名“万壑听松”)对汉服及其历史、价值做出了阐释。她认为:“汉服,上溯炎黄,下禀宋明,一脉传承,丰富多彩而演化有序,正可鉴华夏之风尚。”[8]汉服虽然只是一种服装的形式,但是它在中国文明中有重要的地位。她引用礼记“衣服不贰,从容有常,以齐其民”的文字,说明在历史上衣冠与礼法制度息息相关,从而证明汉服的重要性——它“小可现个人之品貌;大可知黎庶之民情;远可明历史之演化;近可察时势之潮流……古之涉政而立法制;今之育教而竖礼仪;添锦绣而结审美,创新材而适科技”[8]。汉服不仅仅是一件衣服,更是与传统的文化整体密切相关。正是这种宏大的整体性观察让他们对中国的民族性有了新的理解。她以汉服为线索,通过对历史的考察将传统价值、社会制度等文化要素与汉服的历史变迁进行了广泛的联系,形成了一种新的“史观”。这种观点不仅仅是她个人的观点,网友“赵丰年”“蒹葭从风”“溪山琴况”等人[1]31共同塑造了这样的历史观。

在他们看来,作为文明缔造者的“炎黄”“垂衣裳而天下治”,这就是汉服最早的源头。作为“炎黄子孙”的后代统治者无不对汉服有着继承和发展,故而汉服是属于创造了“华夏文明”的族群的服饰。不穿着汉服的族群被称作“披发左衽”的夷狄。因此,以汉服作为国服的王朝就是“汉族王朝”,反之则是“夷狄王朝”。汉族的历史就是“汉族王朝”的历史,其他的朝代,例如元、清是外族入侵的历史。他们认为,是汉族在最初创造了我们熟知的所谓“传统文化”的所有内容。我们引以为傲的“文明古国”是汉族创造的历史,那些构成民族神话的英雄也是无不拥有汉族的民族身份。

更进一步,汉服是这个民族创造文明的一个代表性符号,它与“华夏文明”的众多因素都相互关联。网友“溪山琴况”[9]认为,“华夏文明”的生活方式、制度文明、思想精神等内容都是与汉服有着深刻的联系。以礼仪文化来说,婚丧嫁娶、待人接物的礼仪,以及其中内含的恢宏优雅、和谐天人的哲学观念,都外化为汉服这样一个文化符号。因此,汉服是承载了传统文化的重要文化与审美符号,以它为核心的“礼仪之邦”是中国民族性的核心内涵。

当然,汉服运动的参与者注意到,以汉服的消长史为核心建构汉族的历史,这样就将清朝之前的历史,描绘成一个创造并承载了传统文化,但随着清朝建立而消逝的汉族文明。这显然是不符合历史事实的。

3.实现以汉服复兴为基础的“华夏文明再造”是汉服运动的目标要素

词频上看,“复兴”一词与其他两组共享词具有不同的内涵。它清晰地表现了汉服运动本身具有特定的目标导向。汉服运动参与者规定了汉服运动的目标导向。是所谓的“华夏复兴”。对汉服运动产生了重大影响的汉服吧首任吧主“溪山琴况”认为,汉服运动应当“定位于传统礼仪文化与风俗文明的复兴,并且在其中传承和重建自尊自信、自强不息、传承文明又勇于创造的民族精神与举世无双、无与伦比的文明创造能力”[10]。汉服运动者在对汉服历史的挖掘中,发现了一个伟大的,并且被中断过的“华夏文明”。这个文明的精神是中国的灵魂与核心,然而现在这个文明消亡了,它的消亡带来了一系列的社会问题。天汉网网友“蒹葭从风”也认为:“民族文化是用来维系民族认同感的支柱,它如果腐朽了那这一个民族就岌岌可危了,没有民族文化滋养的民族是单薄的自卑的,就像风中的蓬草一样。”[11]而网友“赵丰年”也同样相信:“在世界上有凝聚力的国家,都有着自己独特的文化,包括民族服饰、民族音乐、民族艺术,其人民在享受共同的美感中,学会相互尊敬,社会和睦,彼此感情不断的加深,民族的亲和力也不断地加强。”[12]

因此,汉服运动参与者所要做的,就是以汉服、礼仪文物为起始点,一步步将本民族文化中那些被“遗忘”的内容找回,从而使得中国的民族性能够重新得到实践和发扬,最终实现“华夏文明”在当代的重新复现。他们[12]认为,只有这样才能使得民族精神重新变得进取向上,富有抱负,并有足够的力量能够继续“团结中国、复兴中国”,并最终实现中国国家实力的增强和国际地位的提高。

三、 规训与情境:汉服运动的社会心理根源分析

汉服的复兴不仅仅是衣服的重新展现,而是追求整个文明“质”的变化。而它之所以能够从仅仅关注古代服装的复兴转变为一种社会文化运动,其产生有深刻的社会心理的酝酿与反应过程。环境是影响人类行为的源泉。心理学将影响一个人行为的环境力量因素称之为“生活空间”。人生活在这样一个“空间”之中,个人认知结构、情感与社会情境的辩证互动是产生某种心理的主要环节。正是二者的互动,在心理上激发了汉服运动参与者回到汉服,并从对汉服的理解出发走向了所谓“再造华夏”的目标。

(一)规训与公众的民族认知

认知结构的改变是与教育和社会传媒的影响是分不开的。福柯[13]认为,现代社会是一个规训社会,规训是操纵、塑造个人身体的驯服技术。现代社会个人的行为方式、思考过程都是与个人在社会中受到的有意无意地“规训”而造成的。 “文化规训”正是基于福柯的“规训”概念而提出的观点,而文化规训,就是“特定社会文化情境下,规训者利用文化手段潜移默化地改变受训者的行为模式和思想观念,以达成规训者特定目标的过程及结果”[14]。

汉服运动始于民族意识的觉醒。约翰·伊尔根觉罗[15]认为,汉服运动是汉民族在一些实际利益矛盾和意识形态宣传中族群意识的觉醒。汉服运动主要舆论阵地天汉文化网在其《天汉民族文化网理念和主张》中认为:“汉民族是一个在中国民族大家庭中承担义务的族群,也是享有被承认、被尊重以及拥有保持本民族信仰和风俗习惯等权利的族群。”[16]在他们看来,汉族也同样是具有自身文化的民族,不应当被矮化和虚无化。否定了汉族文化就是否定了汉族本身的存在。

政治社会化是现代民族国家塑造公民意识的常用手段。政治社会化分为三个部分:“认知社会化”“感情社会化”和“评估社会化”。在这其中,作为政治认同的“感情社会化”的目的便是“使民众对本国的政治制度有感情,通过历史英雄、国家象征,如国旗、国歌、国家元首,甚至音乐、电影、运动、战争、苦难等对自己的国家产生忠诚和认同”[17]。政治社会化的主体是国家和社会媒体,而受众的接受方式在广义上是在社会舆论中自觉的政治学习,在狭义的意义则是中学阶段的教育。

在社会舆论环境方面,改革开放初期,基于意识形态的需要,中国的意识形态宣传开始走向民族主义,通过塑造中国作为文明古国的自豪感来提高国民的民族自信。并且,“民族话语”[18]在党中央理论中占比越来越高,逐步将文化视为界定民族的主要标准。

在学校教育方面,以高中《文化生活》教材为例,正如陈利昌[19]所分析,教材强调了民族文化的多样性。各民族都有各自的文化特色,各民族文化应当在和睦的关系中交流,增强彼此的认同,并且,书中也强调了继承和发展传统文化的重要性。这样的意识形态宣传,一方面增加了人们对“民族”这个概念的认同感,但另一方面,受教育者在其意识中,会将文化作为定义民族概念的标准。因此,在这样的认知结构下,汉服运动参与者[12]认为,华夏文明与“民族之间存在紧密的联系,二者是不可分割的。但另一方面,汉服运动参与者仍旧认同中华民族“多元一体”的原则。因此他们强调,汉族与其他民族真正的团结关系,是各美其美之下的团结,汉服的复兴是优秀的传统习俗、思想精神的复兴。“真正正确的汉服及传统文化复兴运动,其方向不是指向历史,而是指向未来。服饰、礼仪、精神、文明,层次递进、一脉相承。……其目的是冲淡历史的阴暗,走向文化的复兴。”[20]

(二)文化与社会危机与民族文化复兴诉求

观念是“执拗的低音”,它虽然存在于认知结构中,但并不总是为人所意识到。因此某种认知和情感的出现往往是特定情境刺激的结果。而汉服运动的社会心理根源正是特定认知结构与情境互动的结果。

一种论调认为:“中国文化是劣势文化,中国的传统文化没有启动中国的现代化。”[21]并且,这种思潮产生的民族虚无主义的影响,在中国社会中产生了一种浓厚的媚外心理。于是,民众和知识分子开始对这种话语进行激烈的批驳,并试图清理西方的文化霸权,从而在民族复兴和民族文化复兴中找到结合点。

同时,我们国家也开始强调弘扬优秀民族文化的重要性。“软实力”概念的提出,也正式将文化纳入了国家核心竞争之中。换言之,就是要建构符合自身特点的文化话语体系。一方面有效应对各种腐朽没落的文化观念,自觉抵御虚无主义、保守主义、帝国主义等“文化歪风”的冲击;另一方面通过中国实践、中国理论、中国学术,形成中国方案、中国道路、中国智慧,在推动中国社会发展繁荣的同时,为人类文明发展做出中国的贡献,让世界更加了解中国以及中华民族文化。

这种强调文化竞争力的意识形态也被纳入了中学教育中,通过政治社会化的途径成为大多数人的观念。网友“蒹葭从风”[22]就认为,“华夏文明”的复兴其目的就是提高中国文化的软实力,增强国力和国际地位。这样的话语显示出政治社会化的重要影响。在这种强调文化竞争力的观念影响之下,汉服运动参与者普遍具有“提高文化软实力”,推动民族文化复兴的观念。这种观念在面对外部文化竞争和冲突的时候被激发出来,从而使得对国家强大的诉求最终落在了汉服复兴的目标上。在这里,文化问题正式借助“软实力”这个概念与政治紧密地联合在了一起。

而另一方面则是基于理想信念的迷茫而产生的社会道德危机。例如食品安全问题,就是社会价值失范造成的评价体系的虚无化,社会信任出现危机的结果。我们可以看到社会上出现扭曲的两种文化心态,一是文化自卑心理,二是文化自负心态,特别是文化自卑心理表现得更加明显。正是这一本质原因,才导致出现“汉服复兴运动”。这两种畸形的社会文化心理,在某种程度上严重地阻碍着中华民族伟大复兴。

在“软实力”的观念下,对于社会道德危机的意识不仅仅成为社会问题,而且还是国家实力和国家地位的问题。网友“溪山琴况”认为:“中国当代的虚胖和媚外,及其种种外在表现,深深触动21世纪汉服运动先行者的神经。”[23]这也是多数汉服运动参与者的共识。

菲泰尔认为,个体对受到威胁的社会认同有三种处理方式:“(1)在一种不同的维度上把内群同外群加以比较;(2)重新评价比较的维度,使以前否定的维度被认为是肯定的;(3)将自己的内群同一个不同的或者地位更低的外群加以比较。”[24]汉服运动者以前两个策略阐释了自己的观念。网友“万壑听松”愤慨地指出:“如果不是我们丢掉了传统文化的道德理念,西方的文化垃圾怎么会乘虚而入?如果不是我们自己放弃了正确的价值观念,……怎么会有这么多丑陋的社会现象存在?”[25]“在汉服的原创国度,汉服竟然被指斥为复古和落后,而目前能看到的华夏衣冠最完整的孑遗,竟是我们曾经的两位学生日本和韩国了。”[25]故而,在他们看来,复兴汉服文化是改变社会危机,提高文化软实力,提升中国国际地位的重要方式。

结 语

汉服运动参与者的观念包含了“民族、文化、传统和复兴”这个四个关键词。而这四个关键词中,民族的识别是他们其观念的核心,文化与传统是他们定义民族的主要标准,而对复兴的追求则是在民族认同心理形成之后,这种观念与现实问题互动而产生的目标要素。

汉服运动参与者“想象的华夏文明”,是“从种种各自独立的历史力量复杂的交汇程中自发地萃取提炼出来的一个结果。”[26]它的发生是个人与情境相互作用的结果,并在软实力理论的接引下与国家政治联系起来,从族群的文化认同走向了民族主义。它或许存在走向激进的危险,但是汉服运动参与者的着眼点并不在此。在他们看来,“中国安身立命的根本,我们所要寻找、学习和弘扬的东西”,是“华夏文明的精神内涵、价值取向和文化风貌——礼仪之大,章服之美,阴阳之谐,天人之和。忠义仁孝的道德哺育,崇韵尚意的审美理想,修齐治平的生命追求,天人合一的哲学观念,用中执中的中庸之道”[12]。而这些优秀传统文化的复兴,所依托的是汉服文化的复兴。

因此,汉服运动虽然存在走向危险的狭隘民族主义的倾向,但是它更加强调文明建设的一面。汉服运动参与者认为,文化的复兴不仅仅能够从哲学上文化民族主义的思路来进行思考,它也应当是可以参与的、实践性的途径。正如“溪山琴况”[27]所论,汉服运动是“新民”的运动,它表现出草根的话语正在不可遏阻地上升为强势和主流,民间真正开始引领社会文明发展的方向和进程,其目的是塑造文化大国国民的文化自信和气度。“华夏文明”复兴的实践途径,就是以汉服为核心的传统礼俗的复兴,也就是秦洪亮所谓的“温柔敦厚”的审美范式和文化认同[28]。

因此,我们不能放弃对民族性的真正认识,需要在顶层设计上,引领民族观念,调整民族文化的宣传策略,坚定文化自信和文化自觉,激发民族文化的活力,推动社会主义核心价值观建设,丰富社会主义文化,从而科学全面地引导民族主义的思潮,使其走向正确的轨道。