从“恶妇”故事看宋朝妇女的主体意识

2020-03-07余慕珍

余慕珍

(西南大学 历史文化学院,重庆 400715)

“恶妇”故事是宋朝妇女叙事中的一种常见类型。学界较多关注“恶妇”群体的分类以及“恶妇”故事的事件性阐述,较少涉及宋朝“恶妇”故事的文本分析。作为宋朝妇女叙事中的一种常见类型,“恶妇”故事有其事实依据。即使有时夸大其词、事涉荒诞,它所表达的叙事意图也反映出宋朝妇女的实际生存状态。在宋朝妇女婚姻家庭生活研究中,涉及“恶妇”较多。本文对宋朝“恶妇”的研究,并不赞同宋朝“恶妇”的“恶行”,而是想要深入剖析“恶妇”故事叙事的缘由以及“恶行”背后所隐藏宋朝妇女的生活境遇及其主体意识。对宋朝“恶妇”故事的文本分析有利于辨析“恶妇”故事书写的实像与虚像,更准确地定位宋朝“恶妇”,从而关注宋朝妇女实际生存状态,并促使我们对宋朝妇女社会地位的进行思考。

一、 宋人笔下的“恶妇”分类

本文“恶妇”主要指悍妇、毒妇、妒妇等士大夫笔下不符合传统女性贤良淑德的特殊女性群体。对于宋人笔下的“恶妇”,从行为上分类,大体包括妒妇、悍妇、毒妇三类。因妒忌而凶悍、而毒虐,因此妒妇是“恶妇”的核心问题,其记载数量最多。在宋人笔下,这种分类是对妇女失德的习惯性“谴责”,我们当然不能赞同此类“恶妇”的种种“恶行”,但我们更关心的那些妇女因何而成为士大夫笔下的“恶妇”。以下分类述之。

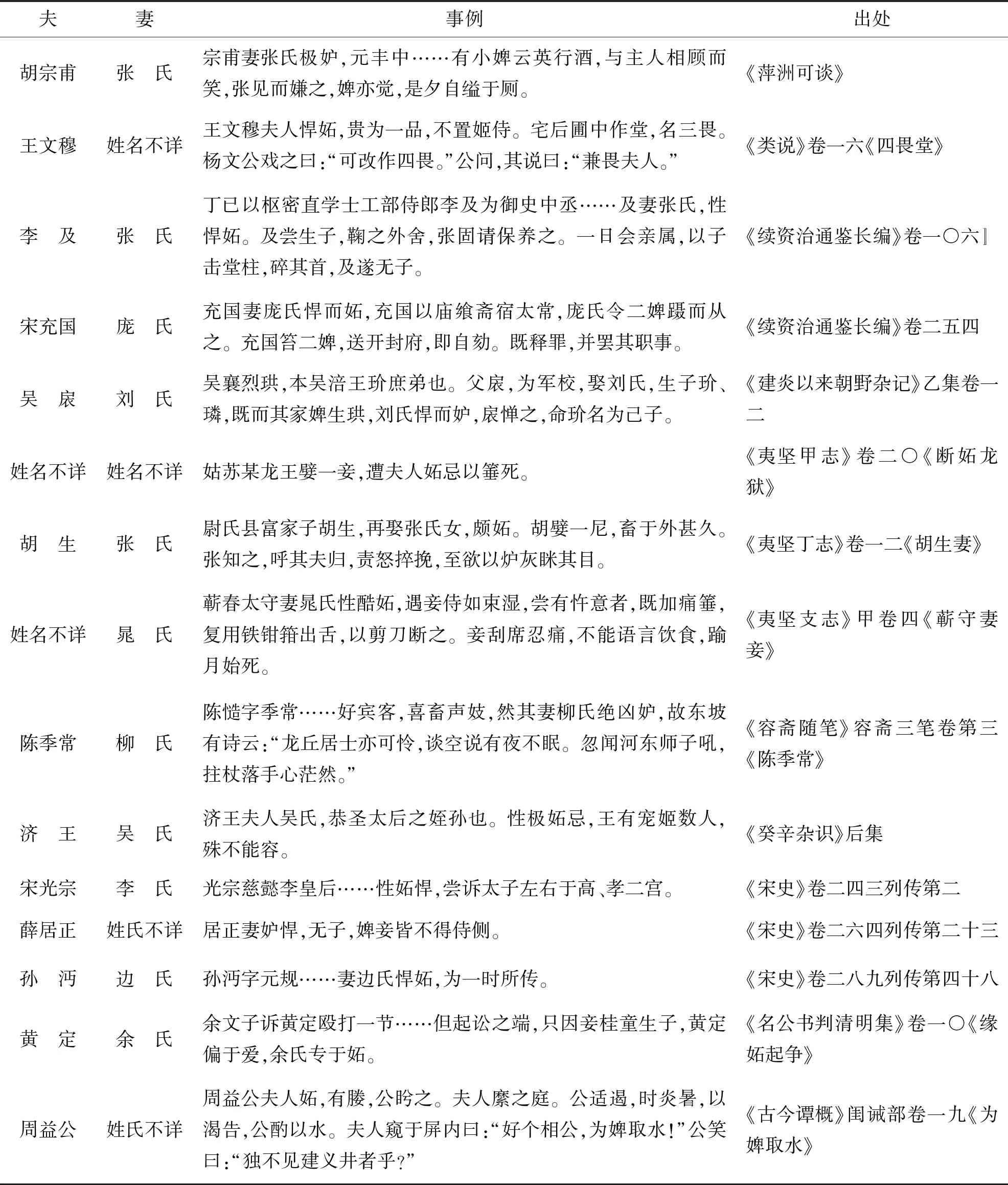

(一)妒妇

关于妒妇的故事各朝各代都不少,宋朝妒妇故事也是不绝如缕,详见表1。妒妇大都为正室,她们或不允许丈夫纳妾,或不允许婢妾靠近丈夫,或对丈夫宠爱婢妾心生妒意,对婢妾施虐手段残忍。忌妒是“恶妇”恶行的重要因素。

大部分妇女的妒忌都与丈夫宠爱婢妾或者外室有关。宋朝社会允许男子纳妾,妻子理应接受丈夫的妾室。一旦妻子反对这种婚姻关系(如薛居正夫人、王钦若夫人不许丈夫置婢妾),被贴上妒妇标签。若是妻子接受丈夫的妾室,但不允许婢妾靠近丈夫;或因忌妒对婢妾严苛,也被贴上妒妇标签(如济王夫人吴氏、杨郎中妻、蕲春太守妻晁氏)。丈夫纳妾或养外室,“恶妇”或对付婢妾及婢妾所生庶子(如周益公夫人、胡宗甫妻等惩罚婢妾,张氏将丈夫在外所生庶子“击堂柱”以致死亡);或对付丈夫(如胡生妻张氏知其夫在外畜尼,不仅责怒更是“捽挽”其夫)。妒忌的妇女,不分阶层,上至一国之母、朝廷命妇(如李皇后、济王夫人吴氏、薛居正夫人),下至平民百姓(如杨郎中妻),上、中、下层妇女都难以避免。

表1 历史文献中的宋朝妒妇记载

注:按照成书年代排序。

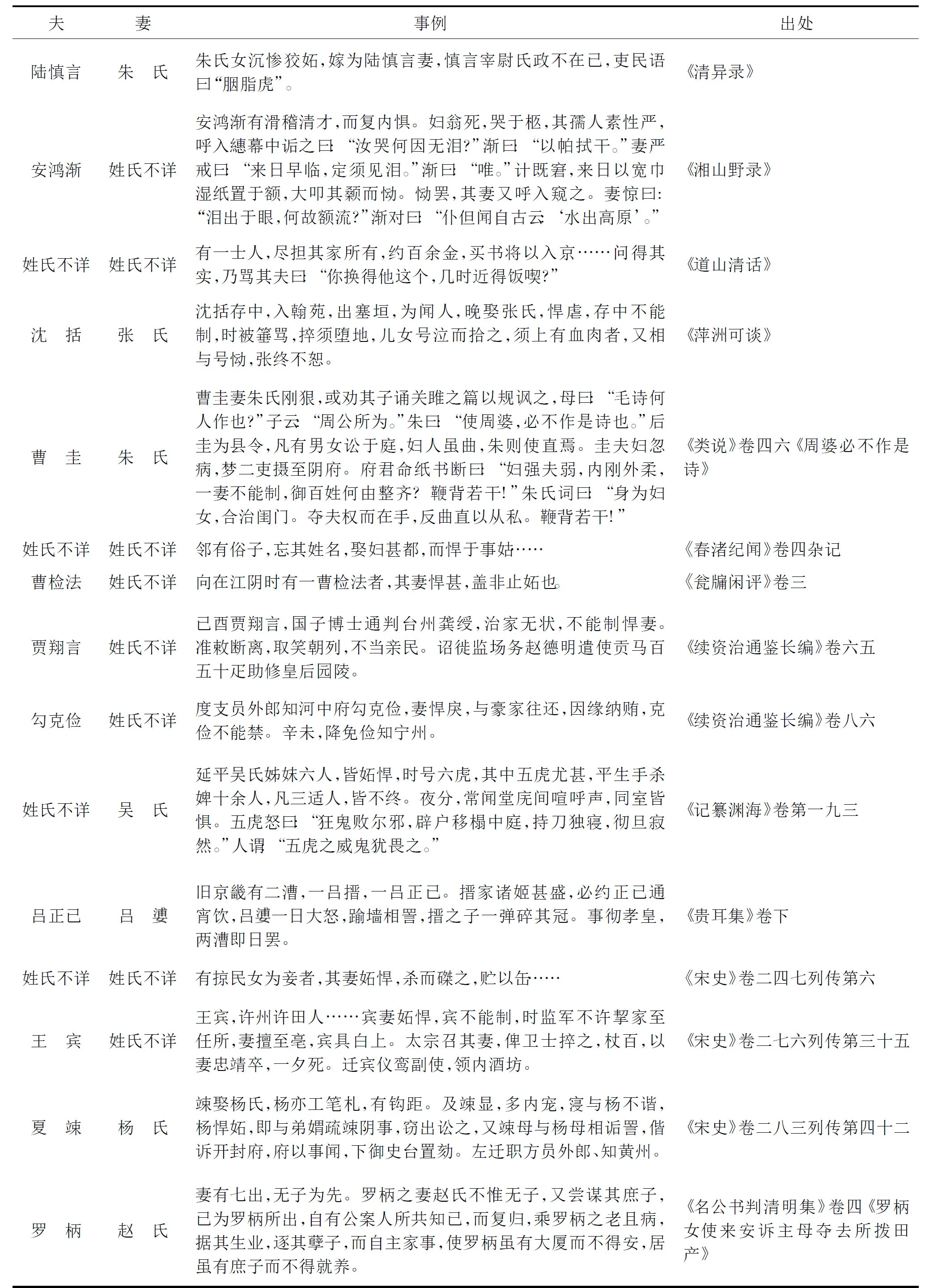

(二)悍妇

在宋人笔下,与妒妇类似,悍妇也是对妇女失德行为的谴责,详见表2。

表2 历史文献中的宋朝悍妇记载

注:按照成书年代排序。

从上表看出,一些妇女是因妒生悍,如夏竦妻杨氏、小吏妻等;另一些妇女并非因妒生悍,她们只是对丈夫或舅姑凶悍,如沈括的后妻张氏、吕等对丈夫凶悍无比,裴亚卿邻家妻悍于事姑。还有部分妇女打破“女不言外事”[1]传统,参与公共事务,也被贴上“恶妇”标签,如曹圭妻、陆慎言妻。丈夫惧内被视为妻子强悍的表现,如安鸿渐。一些官员由于家有妒妇、悍妻而被降职甚至免职,如夏竦妻杨氏、王宾妻等。大泽正昭[2]在《“妒妇”、“悍妻”以及“惧内”——唐宋变革期的婚姻与家庭之变化》谈到,宋朝廷对“妒妇”问题采取的策略,比从前更明确。

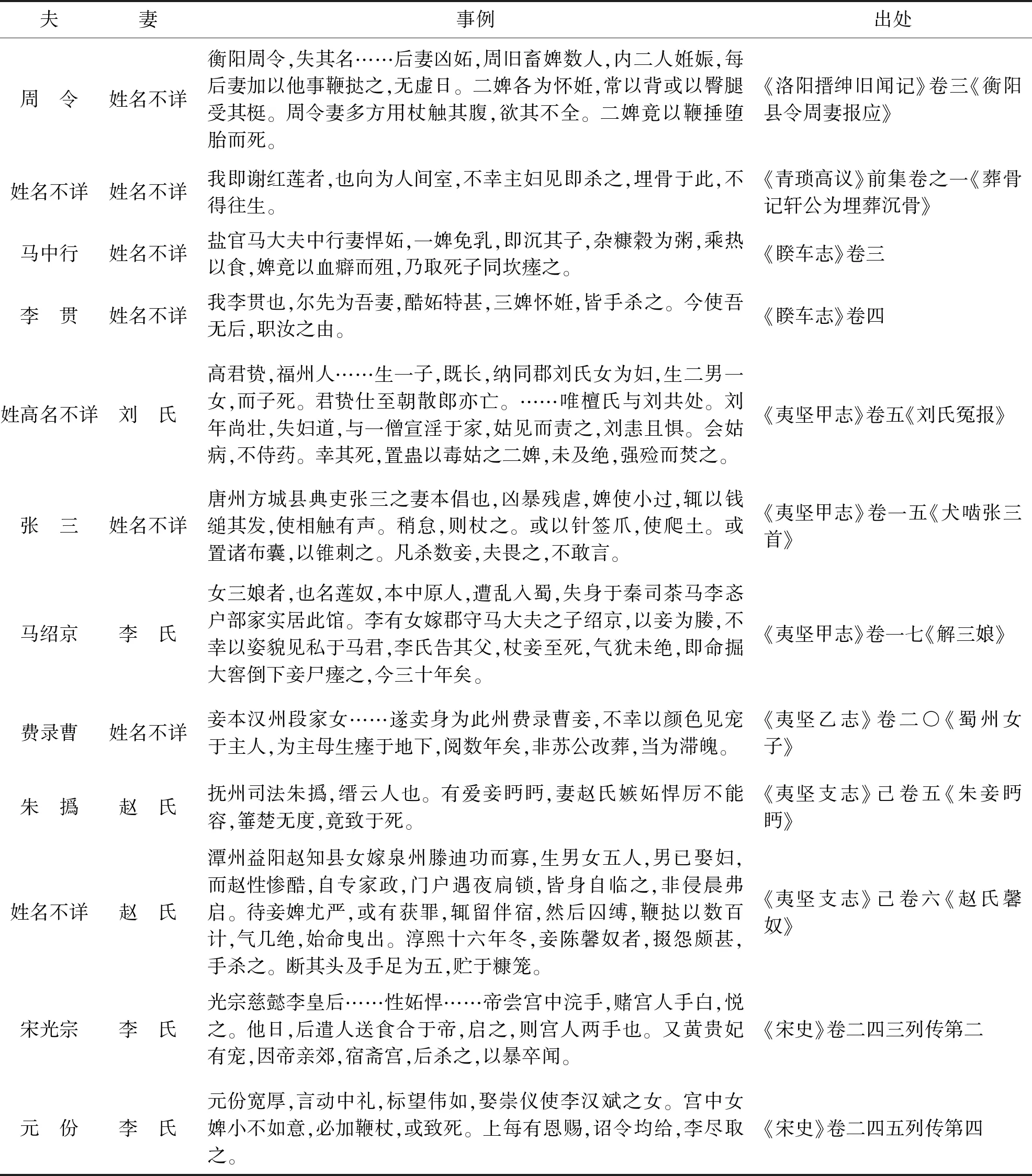

(三)毒妇

在宋人笔下,除了妒、悍,还有一类妇女手段还残忍恶毒,其施暴对象大都为婢妾,笔者将其归为毒妇。详见表3

表3 历史文献中的宋朝毒妇记载

注:按照成书年代排序。

由上可知,宋人笔下的“毒妇”多为正妻。施暴对象绝大多数都是婢妾,大多因妒而毒,手段极其残忍,或箠之,或瘗之,或杖之,或杀之,各种手段层出不穷,视婢妾性命如草芥。婢妾大多年轻貌美而受宠,受到主母虐杀,如妾莲奴、费录曹妾、妾马氏、妾眄眄等。正妻对怀有身孕或者有子婢妾心有忌惮,或杀孕婢孕妾,或沉婢妾子,以阻断婢妾母凭子贵之路,如周令妻、周令妻、马中行妻。在宋朝,法律塑造了妻-妾-婢的金字塔格局。正妻在家中居于主导,婢妾处于边缘。对妻子而言,不管是婢还是妾,都是和丈夫有染或者可能与丈夫有染的一类。妻子凭借正室的权力与地位,对婢妾进行打压,甚至虐杀。婢妾大都无反击之力,最终落得悲惨下场。

二、 “恶妇”故事的内在冲突

(一)“恶妇”故事的冲突结构

通过分析宋朝“恶妇”故事,我们发现其大部分发生于家庭内部之中,主要涉及到妻妾冲突、婆媳冲突、夫妻冲突。其中,“恶妇”与婢妾的冲突最多,与丈夫的冲突其次,与舅姑的冲突相对较少。

在封建大家长制中,舅姑在家内是有相当大的权威的。妇人若是不孝舅姑,不仅会受到道德舆论的指责,还会受到法律的制裁。但是依旧有一些宋朝“恶妇”无视礼法,欺压虐待舅姑。刘宰曾判过这样一个案件,“有姑诉妇不养者二,召二妇并姑置一室,或饷其妇而不及姑,徐伺之,一妇每以己馔馈姑,姑犹呵之,其一反之。如是累日,遂得其情”[3]12168。赵生妻李氏变成虎首,原因是“生时凶戾狠妬,不孝翁姑,暴其亲邻”[4]649-650。村民陈十四“事母极不孝,尝因邻人忿争,密与妻谋牵其母使出斗,母久病瞽,且老,不能堪,捽拽颠仆至于死”[4]639。前文提及“邻有俗子,忘其姓名,娶妇甚都,而悍于事姑。每夫外归,必泣诉其凌虐之苦,夫常默然”[4]47-48。村民谢七妻“不孝于姑,每饭以麦,又不得饱,而自食白秔饭。头面成牛。其夫走报妇家,父母遽至,则俨然全牛矣”[4]430-431。这些“恶妇”与舅姑的冲突大都发生在下层阶级家庭,上、中层阶级“恶妇”与舅姑发生冲突的案例较少。

传统夫妻关系大多以丈夫为主导,妻子处于从属地位。正如《家范》记载“为人妻者,其徳有六:一曰柔顺;二曰清洁;三曰不妬;四曰俭约;五曰恭谨;六曰勤劳。夫,天也;妻,地也。夫,日也;妻,月也。夫,阳也;妻,阴也。天尊而处上,地卑而处下”[5]。但宋朝的一些“恶妇”却反其道而从之,将丈夫收拾得服服帖帖。李大壮被称“补阙灯檠”,一旦不遵其妻号令,“则叱令正坐,为绾匾髻,中安灯盌,燃灯火。大壮屏气定,体如枯木土偶”[6]20。乐君家中米竭,乐君嬉笑对其妻说“少忍,会当有饷者”,妻气极,“忽自屏间跃出,取案上简击其首,乐君袒走”[6]2660。张氏对沈括箠骂等,沈括未反抗[7]。周必大妻惩罚婢女,周必为婢取水,周必大妻讥讽其夫[8]。辛弃疾的岳父吕正已通宵饮酒狎妓,妻子吕踰墙相詈[9]。夏竦妻杨氏因丈夫宠爱婢妾,丈夫被御史台弹劾降职[3]9571。士人妻得知士人将价值百金的书换了几件铜器,大骂其夫[6]2929。究其原因,“恶妇”与丈夫的冲突是一方面由于丈夫宠爱婢妾,如夏竦妻杨氏、周必大妻等;另一方面,她们想获得家内的控制权,通过管制丈夫获得更多话语权。

一夫一妻多妾制度盛行,妻妾斗争向来都是常事。在正妻与婢妾的斗争,正妻大多数时候都是胜利的一方,并不排除婢妾联合陷害正妻的情况,但这只是绝少数。“恶妇”对婢妾的打压虐杀毫不手软,各种手段层出不穷。李后因为光宗心悦宫人的手而砍宫人的手送给光宗[3]8654,朱司法妻赵氏因丈夫宠爱妾眄眄而将其虐杀等[4]1341。妻妾斗争的话题在笔记小说和正史中记载较多。根源即在一夫一妻多妾制度。法律赋予男人拥有多个女人。为了争宠,女人之间斗争在所难免,和睦相处的甚少。张邦炜《婚姻与社会宋代》提到,“正是一夫多妻造成了妻妾之间的争风吃醋和相互残杀”[10]。因此,妻妾斗争是宋朝婚姻制度的产物。这种婚姻制度存在一日,妻妾斗争必然存在。对于婢妾来说,她们的地位难以得到保障。为什么还有很多人趋之若鹜呢?除了生活的逼迫、家庭的压力、自己的意愿等,还有什么原因驱使着她们呢?伊沛霞[11]认为,妾制度是阶级统治的表现。封建社会除了在经济上榨取农民,还用这种办法侵占贫困阶层的女儿,使上层阶级和下层阶级保持着紧密接触,保证精英阶层永远不能完全切断与普通人的道德、价值观和生活经历的联系。

(二)“恶妇”故事的冲突指向

“恶妇”与舅姑、丈夫、婢妾的冲突主要有三类。第一,争夺家内控制权;第二,实现对丈夫的情感独占;第三,争夺公共事务参与权。其中第一、第二类“恶妇”较多,第三类“恶妇”相对较少。

第一类主要是通过与舅姑、丈夫斗争实现的。争夺家内支配权最重要的是掌握家内经济控制权,与舅姑斗争的核心主要围绕家内经济支配权展开。若舅姑管家,妇人对自己的嫁妆可以随意支配,但很难在家内拥有完全的经济支配权。“恶妇”与丈夫的斗争,主要是通过让丈夫“听话”,从而在家中获得更多的话语权与支配权。

第二类主要是通过与婢妾的斗争实现的。婢妾的出现,使得丈夫和妻子之间出现了第三者,妻子妒忌丈夫对婢妾宠爱,便利用正妻的地位对婢妾虐杀婢妾,以实现对丈夫的情感独占。她们容易由爱生妒,由妒生悍或毒。在传统社会婚姻制度下,多个女人共同拥有一个男人,婢妾与正室争夺丈夫的宠爱。一旦妾室生育子嗣,会对正妻与嫡子产生威胁。因此,正妻不敢掉以轻心。

第三类“恶妇”并未在家庭中发生明显冲突,只是打破“女不言外事”[1]的规定,参与到社会公共事务中,却仍然被贴上“恶妇”的标签。结合前文的曹圭妻的故事以及胭脂虎的故事,曹圭妻与陆慎言妻并没有与舅姑、婢妾冲突,只是“夺夫权在手”[13],也被记载者评价为“沉惨狡妬”[6]20“刚狠”[13]。陆慎言妻是由于“陆慎言政不在己”[6]20,被大家称为“胭脂虎”[6]20。而曹圭妻则是因为“凡有男女讼于庭,妇人虽曲,朱则使直”[13]。在当时的社会,妇人被认为应该身处内闱,处理家事,“男不言内,女不言外”[14]是整个社会都默认的事实,而不管是陆慎言妻还是曹圭妻都不满足于内闱,而是借助丈夫而参与到社会公共事务中。而像她们那样夺夫权在手,不被当时社会舆论道德所接受,她们被贴上“沉惨狡妬”[6]20“刚狠”[13]的标签。这说明,“恶妇”是男权话语者对妇女的一种污名化解释。他们想通过这种标签把妇女困在内闱,缚在家中。

分析“恶妇”故事发现,各个阶层都存在“恶妇”现象。但上、中层阶级与下层阶级“恶妇”内在指向并不相同。上、中层阶级“恶妇”故事类型中,“恶妇”与婢妾的冲突较多,与婢妾的冲突是为了实现对丈夫的情感独占,其中较多地表现为妒妇,妒忌是这类“恶妇”故事的核心要素,由妒生悍、由妒而毒的案例数见不鲜。上、中层阶级家庭大多有财有势,纳妾畜婢多,故女主人与婢妾发生矛盾的机会更多。下层阶级“恶妇”故事中与婢妾斗争案例较少,与舅姑冲突较多。这类妇女较多表现为悍妇,其主要目的是为了争夺以财产为主的家内控制权。下层阶级家庭面临着基本生存的困境,迫于生活压力难以支撑纳妾畜婢的费用,从而女主人与婢妾发生矛盾的机会更少,而与舅姑接触较多,故女主人与舅姑冲突较多。与丈夫的冲突存在于各个阶层,其主要目的是为了实现情感独占和获得更多的话语权与支配权。

三、 宋朝妇女的主体意识

(一)“恶妇”的实像与虚像

“恶妇”故事作为宋朝妇女叙事中的一种常见类型,必定有其事实依据,但是书写者所记载的“恶妇”与真正生活中的“恶妇”两者之间是否有偏差呢?笔者认为这两者之间肯定是有偏差的。历史是客观的,但记载历史做不到绝对客观,正如柯林武德所言:“历史的过程不是单纯事件的过程而是行动的过程,它有一个由思想的过程所构成的内在方面;而历史学家所要寻求的正是这些思想过程,一切历史都是思想史。”[15]且不论此观点是否完全正确,但毋庸置疑的是,书写者记载历史的过程必定是一个进行思想加工的过程,不可避免会带上一定的主观色彩。

书写者所记载的“恶妇”实际上只是宋朝“恶妇”的虚像,或者说表象,那些真实生活中的宋朝“恶妇”可能并没有书写者所记载的那么夸张。首先,从“恶妇”故事本身来看,“恶妇”故事在一定程度上被记载者夸大化、神鬼化,比如《李氏虎首》[4]649-650、《谢七嫂》[4]430-431等故事,李氏的头变成虎首,谢七嫂变成牛。这必定是由于记载者进行改编加工,从而警醒妇女行为,以符合社会道德规范。其次,宋人对妇人存在恶名化的描述,如《清异录》记载:“朱氏女沉惨狡妬,嫁为陆慎言妻,慎言宰尉氏政不在已,吏民语曰:‘胭脂虎’……俗骂妇人为冠子虫,谓性若虫蛇,有伤无补”[6]20。李昌龄《乐善录》记:“大抵妇人女子之性情,多淫邪而少正,易喜怒而多乖。”[16]《洛阳搢绅旧闻记》载:“妇人之吝财与妒忌,悉常态也。以不妒忌疏财者,皆难事,况非治世。”[17]《袁氏世范》言:“人家不和,多因妇女以言激怒其夫及同辈。盖妇女所见不广不远,不公不平。”[18]此类记载有失偏颇。在宋人笔下,“恶妇”的妒、悍、毒被称为天性或者性格,如钱大夫之妻“天性残忍”[4]423,赵氏“性惨酷”[4]1346,李皇后“性妒悍”[3]8654,晁氏“性酷妬”[4]742等。这在一定程度上抹杀了妇女的主体意识。

同时,“恶妇”话语的书写者都是男性,如洪迈、陶榖、张端义、周密等,属士大夫阶层。他们掌握话语权,是男权话语的捍卫者。作为记载者,他们不可避免地带有时代烙印与时人的主流思想,无法规避社会对于妇女的道德规范。“恶妇”的行为被夸大,以规范女性行为。

福柯认为,话语本身既是权力的产物,也是权力的组成部分。权力的实施,一方面会创造新话语,另一方面会加固或者削弱这种权力[19]。“恶妇”话语同样是权力的产物,是男权话语的组成部分。统治阶层支配着话语权,同时想通过这种话语模式将女性一直束缚在内闱,处于男权话语的阴影之下,从而稳定社会秩序、巩固统治。

社会对妇人如此严苛,妇人难道不会反抗?“恶妇”行为的实像是对男权社会的一种反抗。“恶妇”通过与舅姑、丈夫、婢妾的斗争,通过自己的“恶”行来喊出她们内心深处的呐喊,让世人能看见她们,听见她们的声音。不管是与舅姑、丈夫,亦或是婢妾的冲突,都是对男权社会的不满和反抗。与舅姑的斗争,是在反抗封建大家长制;与丈夫的斗争,是在反抗男权;与婢妾的斗争,是在反抗一夫一妻多妾的婚姻制度。她们的“恶行”是反抗男权社会对她们的不公和女性地位的从属。由于时代的局限,她们的反抗不会激起大浪,但她们懂得去斗争、去反抗、去争取自己的地位,是主体意识初步觉醒的标志。

(二)“恶妇”故事所见宋朝妇女的主体意识

宋朝“恶妇”的恶名显示女性对于男权社会的反抗以及主体意识觉醒。当然,这种觉醒与现代女性主体意识觉醒绝,不可同日而语。宋代是封建王朝。这就决定其妇女主体觉醒的深度与广度与今日情形不同。但是,至少宋朝“恶妇”已经有了初步的主体意识觉醒。

所谓女性主体意识是指女性意识到自己不是男性的从属品,她们与男性平等,有权力质疑男权与多偶制度。首先,“恶妇”已经意识到自己和男性一样都是具有独立人格的“人”,是社会主体必不可少的组成部分,不是男性的附庸品;其次,“恶妇”通过跟舅姑、丈夫、婢妾的斗争证明其人格尊严。她们不想受人支配,希望自己掌握自己的生活,拥有自由意识;最后,“恶妇”懂得去争取作为一个拥有独立人格的“人”应有权利和地位,拥有了权利意识。在宋朝“恶妇”恶名之下,实际上却是一场属于自己的保卫战。

“恶妇”通过与舅姑、丈夫、婢妾的斗争来争夺自己在家内的控制权,捍卫自己在家中的地位。她们斗争的目的是以母亲的身份为儿女铺路。但他们大多并未将自己看成具有独立人格的人,而是以母亲的角色。但这至少不是一味地依靠男人,懂得去争取自由。

曹圭妻、陆慎言妻等没有与舅姑、丈夫、婢妾发生明显冲突,却因为借助丈夫参与社会公共事务,被贴上“恶妇”的标签。女性走出闺门参与到社会公共事务之中,以具有独立人格的公民参与社会公共事务。这对被礼法束缚在家内的宋朝妇女尤为可贵,是主体意识觉醒的主要代表。她们与为士大夫所赞扬的贤妇、孝妇、节妇等“顺妇”不同。“顺妇”一举一动都符合古代社会的规范——上孝舅姑,下养子女,以夫为天,勤勤恳恳。她们甘心为男性生、为男性死,默认了自己作为男性附庸品的从属地位,没有独立人格,强化了父权制的统治。而“恶妇”不遵守当时世人对女性的规范,或妒或悍或毒,肆意妄为、听凭自己想法做事。她们或跟舅姑斗争,或跟丈夫斗争,或跟婢妾斗争,或走出闺门、参与社会公共事务,在当时社会为人诟病、不符合女德。但是,她们对男权社会的一种反抗,是对自己权利与地位的捍卫。