由执扇弥勒与可汗之像看莫高窟第237窟重修相关问题

2020-03-06袁頔

袁 頔

(陕西师范大学历史文化学院,陕西 西安 710119)

莫高窟第237 窟初建于中唐,后在沙州回鹘时期进行重修,从规模上看属于中型窟。关于这一洞窟,前辈学者研究多有涉及。沙武田先生曾将窟中维摩变、千佛、瑞像等壁画题材其纳入吐蕃时期敦煌石窟艺术的范围进行讨论①;刘玉权先生在对敦煌回鹘、西夏石窟断代时,把莫高窟第237窟从原定的西夏时期洞窟划分为回鹘洞窟(前室、甬道)[1]1-29;王惠民先生探究天请问经变相关问题时涉及到莫高窟第237窟主室北壁的天请问经变壁画[2]174-185。以上成果对莫高窟第237窟的研究具有推动作用,但均未对该窟重修相关的具体问题进行深入探讨。针对洞窟的重修,巫鸿先生曾指出:“我们常常把‘重修’看成是一种令人遗憾的次要历史现象,但是每一次重修实际上都重新定义了一个洞窟。”[3]60在莫高窟第237窟的重修活动中,题材丰富的主室经变画未动分毫,得以完整保存,而前室则引入新式壁画题材,并将带有浓厚政治色彩的回鹘可汗供养像绘于甬道,整个重修活动显得耐人寻味。因此,笔者认为应当将洞窟重修中新加入的题材——执扇弥勒作详细解读,以探究莫高窟第237窟重修活动所体现出的宗教思想以及现实意义。另一方面,莫高窟的营建活动历来与地方统治者息息相关,时至曹氏归义军晚期,敦煌上层统治者间的斗争形势错综复杂,回鹘可汗形象在窟内的出现也为我们管窥这一时期沙州的政治生态与回鹘人重修洞窟的特点提供了契机。文中不当之处,敬希方家校正。

一、解读洞窟重修之线索——执扇弥勒图像

莫高窟第237窟前室漫漶比较严重,重修后的壁画大部已不存,唯有西壁门上的执扇弥勒保存较为完好,且因自身图像的独特性,值得对其关注。执扇弥勒作为新式图样,集中出现于宋初至回鹘、西夏早期这一阶段,在宋代之前,未曾见有执扇弥勒图样绘制在敦煌石窟中,因而这一题材应是北宋时新出的美术图样。据学者郭俊叶研究,宫廷画家高文进创作于雍熙年间的作品即为执扇弥勒的粉本来源[4]322。此画作至今仍有实物留存,北宋时日本留学僧人奝然将一幅弥勒菩萨版画带回日本,现保存在日本京都清凉寺(图1)。通过对第237窟执扇弥勒的解读,笔者认为该图样在洞窟中的出现有着宗教与世俗上的双重内涵。

图1 高文进绘执扇弥勒

(一)执扇弥勒所体现的往生思想

莫高窟第237 窟中的执扇弥勒壁画绘制十分精美,线条细腻,人物富有神韵(图2)。令人注意的是,其图像中还包含有成对水月观音的形象,这两种题材的搭配在敦煌尚属首次出现。作为佛教当中得释迦授记的重要人物,弥勒历来以承接正法者的形象出现,寓意着佛法延续与不灭,是为未来世界的救度者,故执扇弥勒图样的绘制与往生思想的联系十分紧密。《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》中言:

佛告优波离:佛灭度后……是诸大众,若有得闻弥勒菩萨摩诃萨名者,闻已欢喜恭敬礼拜,此人命终如弹指顷即得往生……弥勒菩萨放眉间白毫大人相光,与诸天子雨曼陀罗花,来迎此人。此人须臾即得往生,值遇弥勒……[5]418

从经书中的描述不难看出,弥勒菩萨具有“须臾度人往生”的功德。而在佛教之中,弥勒信仰自身即带有特殊性,上下生信仰的交融造就了弥勒亦佛亦菩萨的特征[6]236。信众既可得到“诸天子雨曼陀罗花”的迎接上生兜率天宫,还可下生阎浮提值遇弥勒,这对于僧俗来说都是无尽向往的极乐之地,因此弥勒崇拜与往生思想是密不可分的。同样,自唐代著名画家周昉“妙创水月之体”后,水月观音造像广泛流行于各地,佛教圣地敦煌亦然。毋庸置疑的是,观音信仰仍然是其图样创作、流传的根本内核,水月观音形象来自佛经,所表达的依旧是祈求往生净土,属于典型的净土信仰[7]26。这一点已深入敦煌信众心中,典型的例子即为押衙马千进哀悼故去之母绘制的绢本画“水月观音菩萨”,以及望族翟奉达为亡妻祈福所抄之《水月观音经》。而莫高窟第237窟执扇弥勒图像中的双水月观音具有与白衣观音相结合的特点,并且图像中南侧的水月观音下方可见梵棺图像,因此这身白衣水月观音也具有度亡的功能(图3)[8]21。再结合马千进、翟奉达在悼念亡者过程中对于水月观音推崇与供奉的实例,能够直接体现出水月观音能够“拔苦与乐”,助人往生的现实作用。

图2 前室执扇弥勒图像

图3 执扇弥勒南侧白衣水月观音

除莫高窟第237窟外,在莫高窟第306、308窟中也有成对的白衣观音出现(图4),其绘制于两窟内的弥勒净土变,并处在主尊弥勒下方的显要位置,这反映了沙州回鹘特有的信仰,信众渴求得到观音庇佑的同时,也希望往生弥勒净土世界[9]172。与沙州回鹘大致处在同一时期,且通过弥勒与观音组合体现往生、救度的图像实例还出现于陕北宋金石窟。如延安宝塔区清凉山第11窟左壁中央僧伽造像组合当中(图5),僧伽作为千手观音的化身,立于云气之上,而在僧伽造像的左侧雕刻了倚坐弥勒佛。画面中的僧伽和尚携两名弟子,面向未来佛弥勒前行,表现出《僧伽经》中传达的末法、传法思想[10]19。

图4 莫高窟第306窟内对坐白衣观音

图5 清凉山第11窟左壁僧伽造像组合

由此观之,执扇弥勒与水月观音的共同绘制,直观体现出信众对得到救助、往生净土的强烈渴望。一方面,下层百姓苦于生老病死种种困难,极其需要一位现实的救世主,救难型的观音信仰一直是占据主流的观音信仰形态[11]96,故执扇弥勒壁画中的水月观音无疑扮演着现实救度的角色。另一方面,弥勒作为未来佛的观念在释迦在世时就已经出现,以释迦对于弥勒的授记为标志,确立了佛弟子弥勒将在未来成佛的资格,真实的弥勒形象就这样变成了理想化的未来佛[12]95。弥勒与观音的图像组合形成了完整的现世——未来救度体系,令信众从现实苦难解脱,同时在未来往生至衣食无忧的净土世界。

(二)回鹘统治者王权的象征

执扇弥勒图样带有着浓厚的救度意味,这与传承正法、助人往生未来光明世界等传统弥勒信仰一脉相承;同时,又因弥勒信仰与转轮王信仰密切联系在一起,为弥勒形象赋予了世俗社会帝王君主的某些色彩[6]236。最为著名之例即为“慈氏越古金轮圣神皇帝”——武则天,在她称帝之前便有僧人法明撰《大云经疏》四卷宣称武氏为弥勒化身,为其登上皇位大造舆论。在位期间,她亦不遗余力的推广弥勒信仰,以敦煌莫高窟第96窟“北大像”为代表的弥勒相关造像大量出现。武则天利用弥勒信仰,借助弥勒下世、转轮王信仰等相关内容来彰显其统治的正统性,取得了卓有成效的结果。而透过执扇弥勒图样的产生过程,可以发现执扇弥勒也蕴含有相当多的世俗因素,其粉本自诞生之初便带有明显的王权印记。现存日本清凉寺的高文进绘执扇弥勒身旁随侍有两身天女,莫高窟第237窟中执扇弥勒的随侍为一身天女与一身天子,肃北五个庙1窟执扇弥勒亦跟随有带头光的男女形象。弥勒身旁的天子天女可视为《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》中五百亿天子天女的代表[4]316。这些石窟壁画中的随侍者虽为天人,但其装束均较为贴近现实贵族式样,着宽大袍服,戴高冠。据郭若虚《图画见闻志》载,除存于日本清凉寺之作,高文进还曾为宋皇室绘制过一幅特殊的执扇弥勒:

景祐中,有画僧于市中见旧功德一幅,看之乃是慈氏菩萨像,左边一人执手炉,裹幞头,衣中央服;右边一妇人捧花盘,顶翠凤宝冠,衣珠罗泥金广袖。画僧默识其立意非俗而画法精高,遂以半千售之,乃重加装备,持献入内阁都知。阎一见且惊曰:执香炉者实章圣御像也,捧花盘者,章宪明肃皇太后真容也。此功德高文进所画……[13]142-143

该图中伴随弥勒菩萨的二人直接绘成皇帝宋真宗与皇后刘娥的真实样貌,帝后双双扮演着侍奉弥勒的天子天女角色,其深层次意义便是帝王期盼借助弥勒度尽亿万天人的功德,在身后得以直升兜率。回鹘可汗势力虽不及统领中原的大宋皇帝,但依旧是称霸一方的王者,希冀往生净土的心愿不遑多让。因此,第237窟执扇弥勒绘制于洞窟入口,指引着身份高贵的回鹘可汗步入净土世界,这与大宋天子供奉执扇弥勒图样性质无二。另一方面,时至曹氏归义军晚期,东西方回鹘汇聚于沙州,进一步壮大了沙州回鹘人的势力,使其逐渐成为瓜沙地区的中流砥柱,归义军节度使即使名义尚存,也只能算作是傀儡[14]266。故回鹘在敦煌统治的确立伴随着曹氏政权的覆灭。在双方此消彼长的过程中是否有大规模战斗等冲突,我们尚不甚清晰,但见诸于史籍的记载当中仍然有“瓜州王以千骑降夏[15]13992”等材料,这为我们提供了蛛丝马迹,说明回鹘人的实力已足够强大,曹氏政权统治者最终不敌,少量上层人物不得已率残众出逃。在洞窟重修活动中,回鹘人选取了执扇弥勒这一带有王权色彩的题材,除却表达心中对净土世界的渴望,执扇弥勒的绘制亦是回鹘可汗为稳固自身统治,意图彰显其王者地位的真实写照。

二、可汗形象与回鹘人对前代洞窟的利用

敦煌石窟有着上千年的营建历史,其石窟壁画艺术具有直接现实性,同时与地方社会政治的关系也密不可分[16]60。在晚唐至宋初的莫高窟,甬道壁几乎成为敦煌地方长官及其家人供养像的专属领地,通过甬道处的供养像,能够全面凸显出敦煌统治阶级尊贵的地位与修建洞窟的无上功德[17]457。在时间上稍晚一些的沙州回鹘洞窟中也有统治者出现于甬道的案例,莫高窟第237窟甬道的回鹘可汗像即为其中之一(图6)。在该窟的重修活动中,回鹘可汗像的绘制可谓十分重要,其不仅是回鹘人期望在敦煌地区站稳脚跟的政治宣言,更是将洞窟前室与主室连为一体的关键元素。

(一)甬道回鹘可汗像的绘制意图

图6 莫高窟第237窟甬道回鹘可汗像

历史上,回鹘一族崇佛日久,信徒众多,“(甘、凉、瓜、沙)回鹘奉释氏最甚”[18]15,回鹘可汗的形象立于佛教洞窟之中,既是其个人信仰上的满足,也代表了整个回鹘民族对于佛教的虔诚与崇敬。而敦煌自古以来便为佛国神乡,佛教对敦煌地区的影响是十分深刻的,宗教信仰方面的一致性可以使回鹘人与沙州百姓、僧侣等产生共鸣,因此利用佛教来更好的推行统治是回鹘人立足沙州的不二法门,可汗之像在莫高窟回鹘洞窟的出现一定有其政治上的意义。从另一个角度来看,莫高窟第237窟的主室为中唐吐蕃时期的代表性洞窟之一,其修筑时代、经变内容以及对应关系同莫高窟吐蕃洞窟中的标准窟“阴嘉政窟”——莫高窟第231窟基本一致,属于同一批洞窟[19]100。众所周知,第231窟为著名的阴氏家族所建,是典型的由敦煌大族经营的家窟。再考虑到莫高窟第237窟较大的形制规模以及举行法事的实际功能,基本可以确定莫高窟第237窟最初的营建者亦是本地豪族。另外,笔者注意到,莫高窟第148窟之中也绘有回鹘可汗(图7),该窟为敦煌世家大族——李氏家族所修建,前后营建的时间长达两百余年。在这样一座有特殊地位的洞窟中出现可汗供养像,且绘制有大量回鹘族人的形象,显然颇具政治目的性。史苇湘先生曾指出,“莫高窟是敦煌世家豪族的意识形态”[20]163,无论此时李氏家族与莫高窟第237 窟最初的营建家族是否仍然显赫,于敦煌传统的家窟内绘制回鹘可汗及其眷属,都传达出一种姿态,那便沙州地方豪强愿同回鹘可汗交好,成为沙州回鹘治下之臣民。回鹘上层也顺水推舟,借助佛教这一共同信仰来稳定局势,以便于回鹘对敦煌进行更为有效的控制。

图7 莫高窟第148窟甬道回鹘可汗像

(二)对洞窟主室原有经变的利用

在对甬道回鹘王像进行分析后,我们将视角转向莫高窟第237 窟的主室。在回鹘重修洞窟的过程中,第237窟主室内的大幅经变画未着一墨,被重修者完好无损的保留下来,其目的则必然是对原有的精美经变画加以利用。一直以来,经变画的一大重要作用便是服务于佛教法事。经变存在于洞窟空间中,要与在洞窟中从事各种法事活动的僧尼、信众发生关系,为度化婆娑世界众生提供各种方便的法门,故洞窟本身即是一个理想的法事道场[19]130。莫高窟第237窟主室规模较大,有足够的空间,举行十人左右的佛事活动应该不成问题。并且西壁佛龛前有平台,能满足供养品、香烛等物的放置。因此从空间、面积这一方面来看,第237窟完全可以承担相关佛事活动的举办。

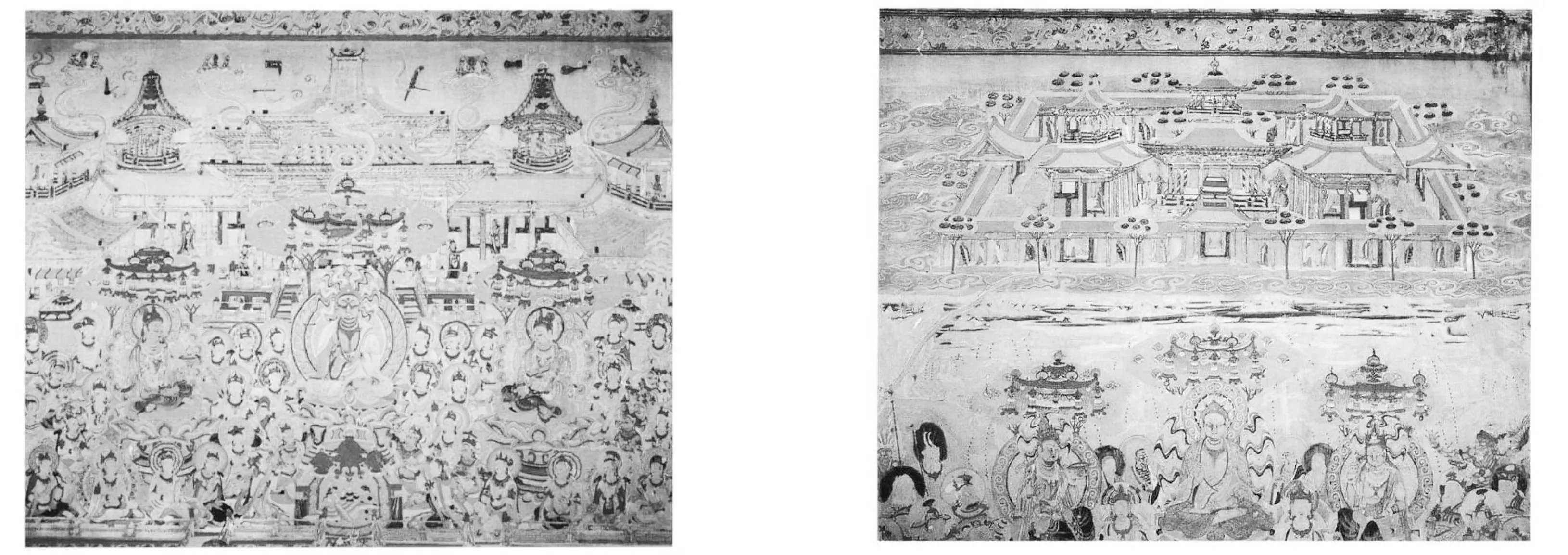

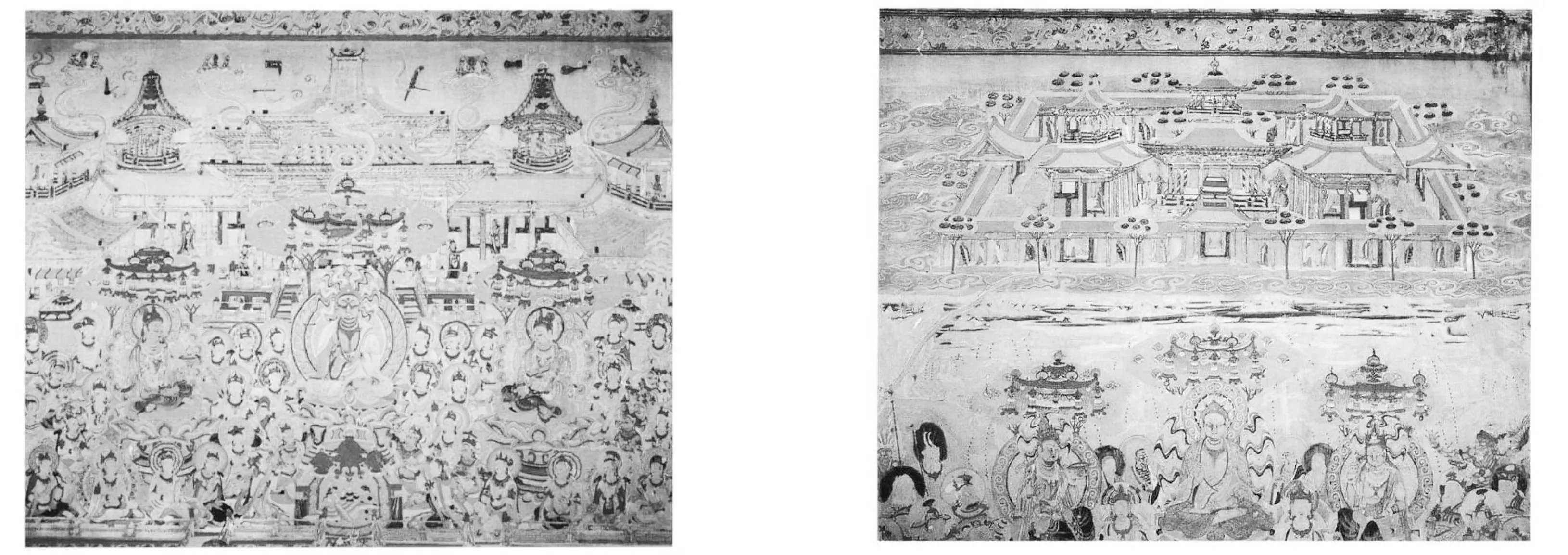

就主室内具体经变内容来说,南、北壁各绘制有三铺经变,这些经变题材均为莫高窟吐蕃时期洞窟的流行题材(图8、9)。从对应关系上看,六铺经变画共构成三对组合,分别是:华严经变与法华经变;阿弥陀经变与药师经变;弥勒经变与天请问经变。主室西壁盝型顶佛龛内原塑像已不存,但佛教造像中经常以经典中的上首菩萨标明主尊佛像,如以观世音和大势至界定阿弥陀佛、以日光和月光菩萨界定药师佛[21]249。莫高窟第237窟主室包含东西方净土、兜率天、仞利天诸多世界,以弥陀净土、三界天宫等展现出华严法界十方三世思想。加之龛外两侧绘制有文殊变与普贤变,基本可以判断西壁龛内原主尊应为释迦牟尼佛或法身卢舍那佛。其与两侧的文殊、普贤共同构成华严三圣,整座主室蕴含着华严法界含摄十方三世净土的宗教内涵,建构出神圣而宏大的莲华藏世界,作为信众期待往生的最终归处。

图8 莫高窟第237窟药师经变局部

图9 莫高窟第237窟天请问经变局部

借助充足、宽敞的空间以及窟内题材多样的经变画,常见的各种佛教行仪均可在莫高窟第237窟中举行。对于回鹘人来说,汉传佛教对其有着极其深刻的影响,而作为虔诚奉佛的民族,回鹘人对相关行仪的实践应该也不会陌生。汉传佛教自隋唐以来形成了天台宗、华严宗、禅宗、密宗、净土宗等多种宗教法门,在回鹘社会中传播较广的有密宗、禅宗和净土宗,回鹘壁画和回鹘文文献对此都有所反映,其中影响最大的当首推唐人善导所创净土宗[22]422。而善导大师曾作《往生礼赞偈》、《转经行道愿往生净土法事赞》、《观念阿弥陀佛相海三昧功德法门》等西方净土行仪,对净土世界的种种美好细节详加描绘,并包含有观想佛菩萨、礼拜净土等具体仪轨;善导之后的法照创有五会念佛行仪,举办法事“若道若俗,多即六七人,少即三五人”[23]475。《净十五会念佛略法事仪赞》所记载的仪轨中,包含有焚香、观想阿弥陀佛、念观世音、大势至菩萨名号、口诵《阿弥陀经》、诚心发愿等环节。以善导等人所创、相关步骤也较为完备的西方净土行仪为例:莫高窟第237 窟主室为方形殿堂,空间充裕,足以满足信众礼拜、绕窟等需求,并绘有大幅精美的阿弥陀净土变,与之对应的则是“然彼佛土……亦如西方极乐世界。功德庄严,等无差别[24]413”的药师净土,在一些西方净土行仪的发愿中有“愿作药师经[23]484”等内容,药师净土往往作为通往西方净土的助力,故与阿弥陀经变搭配的药师经变应是服务于僧众往生西方净土的信念。莫高窟第237窟的客观条件完全可以满足西方净土行仪的进行,是回鹘信众举办相关佛事活动的完美载体。

(三)总结

基于莫高窟第237窟的空间规模以及强大的功能性,崇佛的回鹘人通过重绘前室、加入可汗尊像等方式将其改造,成为为己所用的礼佛殿堂。经过重修活动后的第237窟,主室内的多铺经变得以完整保留,将东西方净土和兜率天宫等内容尽数囊括,构成宏大的莲华藏世界,使其成为众信徒的最终归处。而前室借助执扇弥勒图像的绘制,表达出对弥勒世界的尊崇。华严宗二祖智俨曾云“今当暂往净方,后游莲华藏世界[25]163”,其所撰《寿命品内明往生义》言:

往生有二处,一是西方,二生弥勒处。若欲断烦恼者,引生西方,不断烦恼者,引生弥勒佛前。何以故,西方是异界故。须伏断惑,弥勒处是同界故。不假断惑,业成即往生[26]576。

西方净土可作最终往生莲华藏世界之前的“暂往净方”,弥勒所在处相较于西方净土,更是“不断烦恼”即可前往,故第237窟前室所营造出的弥勒净土应是往生者通向莲华藏世界过程中的暂居之所。而在连接前、后二室的甬道处出现有回鹘可汗,其手捧宝物,身朝主室,正是往生者经由弥勒世界的过渡,步入圆满莲华藏世界的图像表达。因此,莫高窟第237窟之重修活动带有缜密的计划性与目的性:重修前室以构建出供人依归的方便净土,保留主室神圣的华藏世界,并绘制前行的可汗尊像于甬道当中,完整展现出先往弥勒、终归莲华的庄严往生之路。

三、小议——回鹘营建者重修洞窟的几个特点

在前代洞窟之内,有计划的重绘部分壁画,保留主室空间以便于相关佛事活动的举办,同时通过绘制回鹘王的形象将王权色彩引入洞窟。可以看出,莫高窟第237窟的重修活动既是回鹘人一心礼佛的信仰实践,亦是扩大政治影响的有效手段,确实富有其自身特色。

(一)利用前代洞窟服务自身

从莫高窟第237窟的重修过程来看,回鹘营建者完整的保留了主室题材多样,绘制精美的大型经变画,仅对前室与甬道进行重绘。但恰恰是局部的重新建构,体现了回鹘人善于借助前代洞窟,服务于自身宗教活动的经营理念。鉴于当时沙州的经济状况,重新开凿如此大型的洞窟应是回鹘人所力不能及的,那么“借花献佛”——利用已有洞窟礼佛这一易行的手段成为回鹘人的方便法门。除莫高窟第237窟外,还有一些实例可以佐证。如回鹘人在重修莫高窟第148窟时,亦只重绘甬道,加入回鹘可汗与其眷属、百官,而保留主室宏大的涅槃卧像与精美的经变画,展现可汗诚心礼佛的场景;在莫高窟第363窟中(图10),回鹘人则巧妙的依据经典中的对应关系,利用行脚僧图、药师尊像、净土图像等题材的组合,绘出三世诸佛、庄严净土,重修出一座小而精的佛国殿堂[27]109。这些重修活动都体现出回鹘人善于因“窟”制宜,在经济耗费较小的情况下,最大限度的满足自身崇佛敬佛、举办法事等宗教活动的需要。

(二)重修前代洞窟以表达政治诉求

图10 莫高窟第363窟内

对于莫高窟第237窟的重修活动来说,绘制在甬道处的回鹘可汗像无疑为这一工程赋予了政治上的意义。身着华服、手捧宝物的回鹘王出现在莫高窟中,既是其对本民族佛教信仰的真实表达,又起到了政治宣传的良好效果。除本文所讨论的莫高窟第237窟之外,莫高窟第148窟与第409窟、西千佛洞第16窟(图11)也均绘制有回鹘可汗形象。莫高窟第148窟甬道南壁的可汗像身后跟随有大批官员、僧人,凸出了可汗的领袖地位;莫高窟第409窟中的可汗像出现在东壁门南,整幅图样绘制精美,可汗身着团龙纹样服装,身后跟随有八身随从侍卫,手举伞盖、弓矢、宝刀等礼器,尽显其身份之尊贵。因此,回鹘人在洞窟中绘制可汗之像,应是其政治诉求的一种表达手段。回鹘统治者通过重修佛教石窟这一纽带,将自身与敦煌的本地势力联结起来,着力凸显其佛教信徒与世俗王者的双重身份,为实际统治增添助力。

图11 西千佛洞第16窟回鹘可汗像

(三)对新题材的积极吸收

作为粟特人之后活跃于丝绸之路上的民族,回鹘人在相当一段时间内主导了中西交通,开创了丝路上的“回鹘时代”②,并且成为文化交流的中介者,因此回鹘人也能够近水楼台先得月,将新式佛教粉本运用于洞窟的重修,莫高窟第237窟中的执扇弥勒便是对中原绘画题材的借鉴与使用。从高文进的执扇弥勒原作中可以直观看出,其笔下人物线条流畅,由内而外流露出宋人儒雅华贵、温和内敛的气质。即使画稿远传至敦煌,绘在石窟之中,亦富有神韵。宋画对于敦煌的影响无疑是深远的,执扇弥勒图样展现了中原宋地画家在人物描绘上的细腻精致,为西陲边塞注入了些许柔美风采。除执扇弥勒外,敦煌回鹘洞窟当中亦有不少其他新式题材。如榆林窟第39窟中存有敦煌石窟中仅见的独立绘制儒童本生(图12),分布于窟东壁门两侧,儒童将其长发铺于地面,燃灯佛立于其发上,画面简洁明了、形象生动;还有在敦煌回鹘洞窟中比较盛行的药师单尊像,现存莫高窟第207、310、363、399等回鹘洞窟当中(图13、14),不仅是回鹘人礼敬药师佛、祈愿安康的体现,也因其在绘画风格上同高昌地区造像的相近,反映出当时沙州与高昌地区紧密的文化交流与联系。通过洞窟重修重绘的过程,我们能够感受到回鹘民族在佛教艺术创作方面的自主创新性与开放包容性。

图12 瓜州榆林窟第39窟儒童本生

图13 莫高窟第207窟药师佛像

图14 莫高窟第310窟药师佛像

注释:

①具体内容详见专著,沙武田.《吐蕃统治时期敦煌石窟研究》,中国社会科学出版社,2013年。

②“回鹘时代”这一概念由杨蕤在其著作《回鹘时代:10~13世纪陆上丝绸之路贸易研究》(中国社会科学出版社,2015年)中提出。