回鹘文《金光明经》的新发现

2020-03-06西蒙娜克里斯蒂娜拉施曼宋博文

[德]西蒙娜·克里斯蒂娜·拉施曼,著 宋博文,译

(1.哥廷根科学院,德国;2.兰州大学敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

1913年,威廉V.拉德洛夫(Vilhelm V.Radlov)和谢尔盖E.马洛夫(Sergej E.Malov)刊布了(用铸造的回鹘文字模)古代突厥语本《金光明最胜王经》一个几乎完整的版本。①这个写本(P1)早期常被错误地描述为刻印本,由马洛夫于1910年在甘肃省文殊沟村中的佛寺所得。根据上面的若干题跋,它属于晚期写本,写于1687年。在圣彼得堡东方写本研究所的文物档案中,它是其中所保存的最珍贵的写本之一。

令人惊喜的是,百济康义(Kōgi Kudara)和克劳斯·罗伯恩(Klaus Röhrborn)于1982年,拉德洛夫/马洛夫刊本差不多80年之后,得以将保存在斯德哥尔摩人类学博物馆的同一写本的另外两叶刊布。②这两叶由1927~1935 年斯文·赫定(Sven Hedin)探险队的成员福尔克·贝格曼(Folke Bergman)在肃州(在甘肃省)获得。

另外几叶(4叶完整6叶部分保存),在缩写字符4M之下刊布在拉德洛夫/马洛夫刊本末尾(Suv 688~707),属于保存在圣彼得堡的收藏品的《金光明经》的一个不同的写本(P2)。根据描述,文本用白墨写在黑底上,是个相当罕见的古代突厥语写本。这几叶属于《金光明经》第一卷,上文所述的主要写本的第一卷几乎完全逸失。

直到最近,我们才了解到圣彼得堡古代突厥语收藏品的编目,编目在梅村坦(Umemura Hiroshi)(与庄垣内正弘[Shōgaito Masahiro],吉田丰[Yoshida Yutaka]和阿不都热西提·亚库甫[Abdurishid Yakup]合作)的指导下出版,除了这两个写本外,尚存有很多的但很小的《金光明经》残片,这些残片直到现在尚未刊布。③

拉德洛夫和马洛夫的版本仍然是主要资料并且构成了研究该佛经古代突厥与文本的背景。

柏林吐鲁番收藏品中已确认为《金光明经》的部分和相关作品(如题跋,注释或韵文)的残片约有1100件。它们是在四次德国吐鲁番探险期间从不同的遗址搜集而来的。柏林残片显然比圣彼得堡写本要早,即使大多数都没有写有时间。

不论是大量的残片,还是大量的不同版本都证明了《金光明经》在回鹘人中备受尊崇。尽管关于这一主题的研究仍然缺失,但在我编辑《金光明经》残片和相关材料的目录期间,我能辨别出至少69个不同的写本和刻印本,分别于2000年,2002年和2005年以三册出版。④《金光明经》的第一个目录,仅限于所谓的德国吐鲁番收藏品美因茨(Mainz)部分,总共有166个残片,由吉哈特·埃勒斯(Gerhard Ehlers)于1987年刊布。⑤

不光是从柏林吐鲁番收藏品的视角,我们可以看出,《金光明经》是在回鹘人中抄写最多的佛经,或至少是抄写较多的其中之一。文本属于大乘佛教晚期,它的的收藏品,就它们的年代、出处、用词和内容彼此之间都有明显不同。影响这部佛经的各式各样的佛教思想,通常认为是它被广泛传播的主要原因。

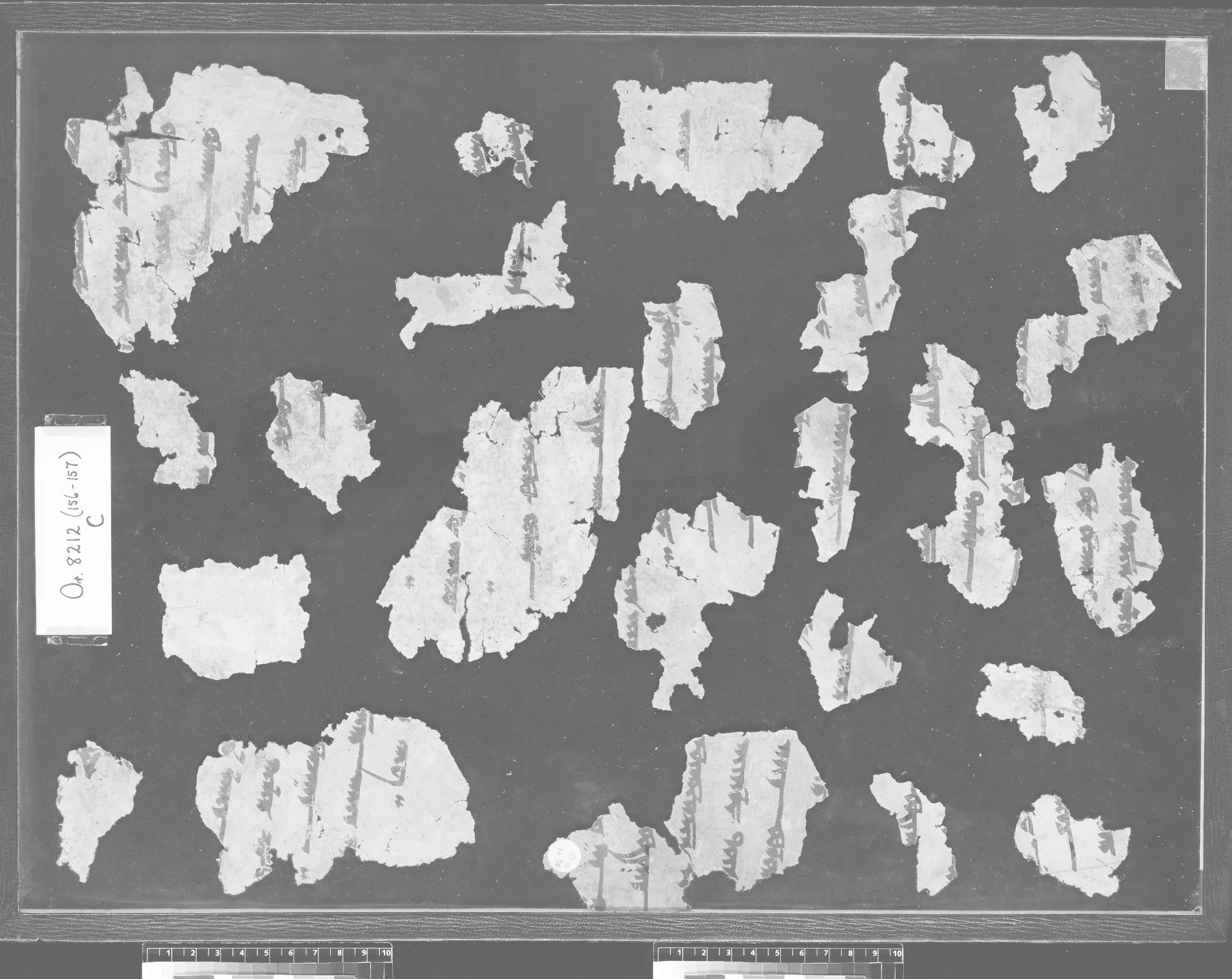

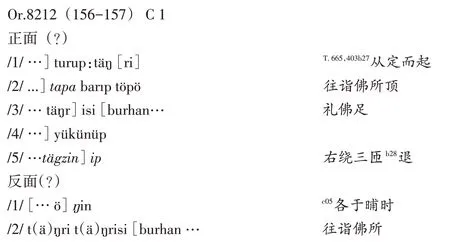

2007年彼得·茨默(Peter Zieme)将我的注意力吸引到大英图书馆(British Library)斯坦因收集品的众多小残片上。这个收集品总共有143个残片,与圣彼得堡收集品的写本和柏林收集品的《金光明经》大多数残片相比,是相当小的残片,保存在编号Or.8212(156-157)A,B和C之下。⑥它们都被弄混,但其中一些有标签——H.B.iii 1 a,H.B.iii.1 b,和H.B.iii.2。⑦

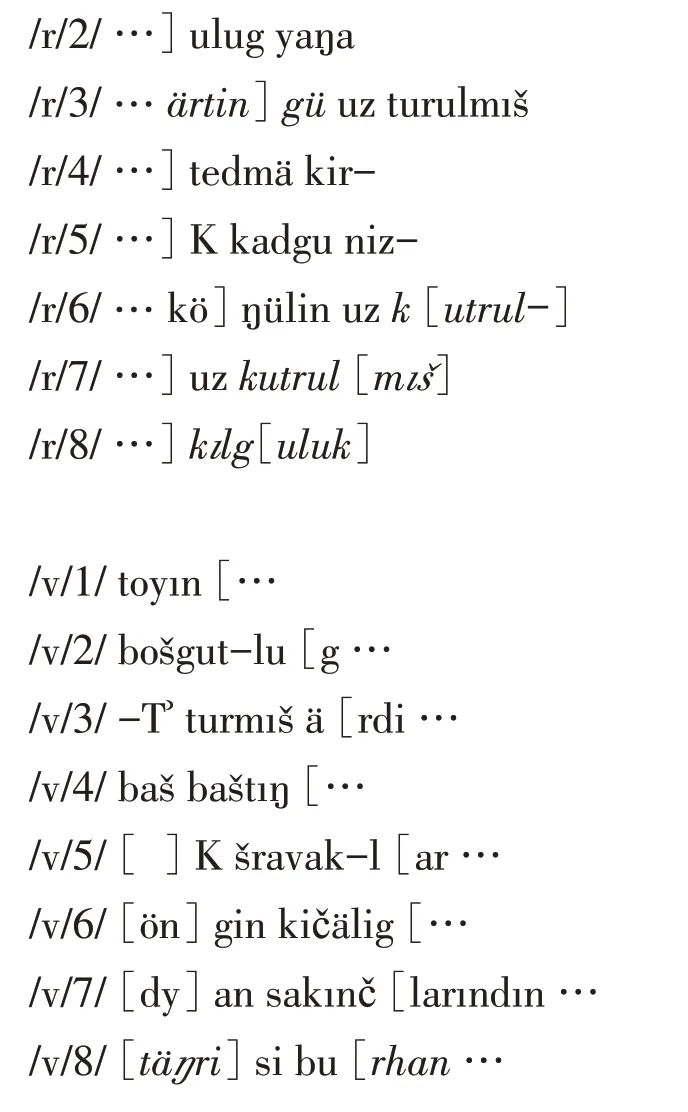

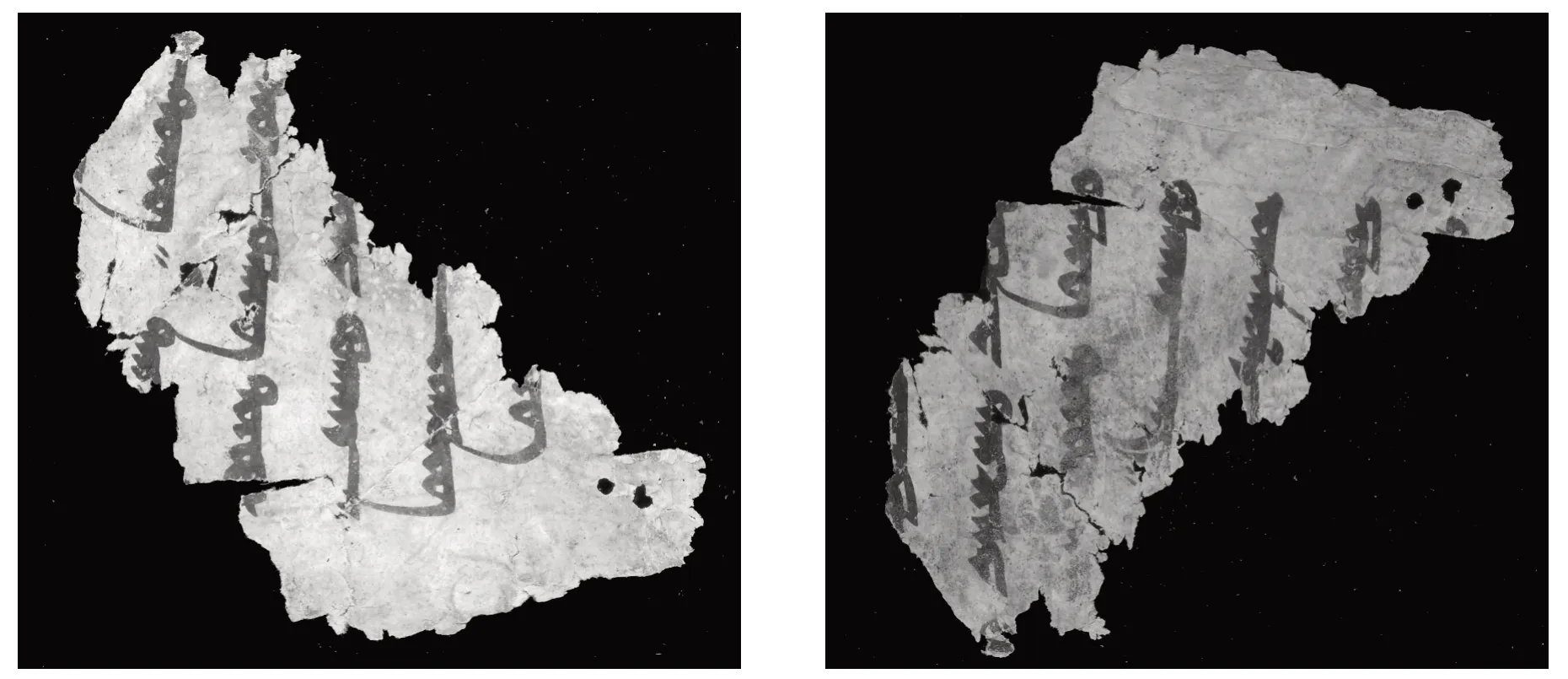

图1 Or.8212(156-157)A(承蒙大英图书馆理事会提供)

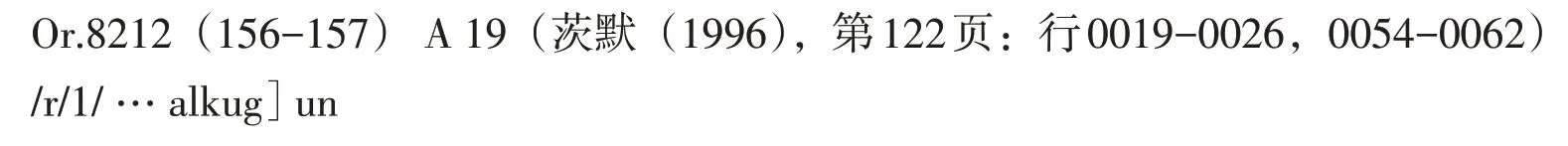

图3 Or.8212(156-157)C(承蒙大英图书馆理事会提供)

我们至少知道,发现地点在小阿萨城(Kichik hassār)的毁坏的寺庙中,更准确地说,在由斯坦因编号为III的小寺庙群的佛塔底座(iii),靠着南侧脚下的空地上。⑧顺便提一句,我的日本同行梅村坦,已经刊布了伦敦收集品现存的36份古代突厥语写本中的10个,这些收藏品发现于很近的地方,在大阿萨城(Chong hassār)破坏的城堡中。⑨据他所述,大阿萨城位于吐鲁番盆地的柳中(Lükčüŋ)盆地西南14英里处。⑩斯坦因在他的详细报告《塞林底亚(Serindia)》(第3册)“到哈密和吐鲁番(To Hāmi and Turfān)”一节告诉我们,他称之为“小城堡(Little Castle)”的Kichik hassār,“位于Chong hassār东北两英里多一点的地方”。[11]从他的描述我们进一步知道,“遗址包含有许多小佛塔,有半球形的内殿与其相连,并且它们附近有一些更为破败的建筑,可能是为修行提供的。”[12]根据斯坦因所述“他在附近没能发现任何规模的曾经存在过的定居点。”[13]当他写道“数以百计的微小残片显眼地写着回鹘文,带有红色的题跋”时,似乎他正在提及我们的这些残片。[14]

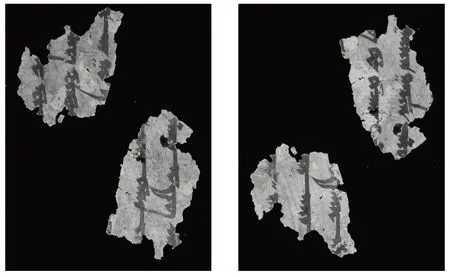

几乎所有的收藏品都由工整的回鹘楷书或所谓的写经体写成。只有两个残片例外,使用了汉文和回鹘文草书体。[15]它们可能是另一写本的一部分。我第一步能够辨别出这一收藏品的约20个残片。奇特的是它们代表了除第7卷外来自全部十卷的段落。这些仔细抄写的回鹘文残卷可能属于《金光明经》的一个而且是同样的写本。比如残片Or.8212(156-157)B 56和C 16几乎可以拼在一起。

图4和图5 Or.8212(156-157)B 56+C 16 正面和反面(承蒙大英图书馆理事会提供)

这两个残片保存了《金光明经》第十卷第二十六品的著名的“舍身饲虎”(Vyāghrī-Jātaka)故事的片断。[16]

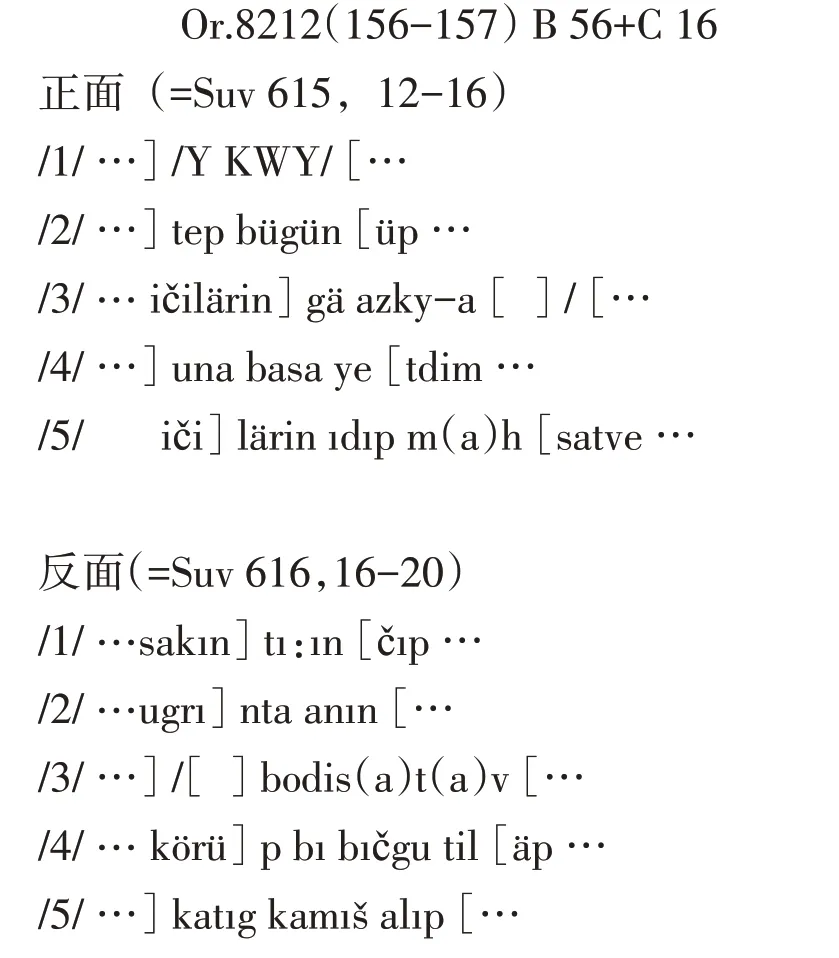

图6 Or.8212(156-157)A 32(承蒙大英图书馆理事会提供)

从这以残片文本与圣彼得堡写本平行文本的对比,我们可以得出结论,它是采用宽幅形制,可能一面有25行以上。一个残保存有用于穿线孔的区域的大部分圆线。因此可以肯定写本是按照印度传统的梵夹装(pothi)装订,像圣彼得堡写本一样。关于斯坦因所提到的用红墨书写的文字,对收藏品Or.8212(156-157)A 32残片的确认,使得这一问题得以明确,它不是题跋,而是部分地保存的新的一个品的标题,用红墨书写。[17]目前来看,是第二十九品:[bodi sögüt t(ä)ŋrisi t(ä)ŋri t(ä)ŋrisi burhan]ıg ög[mäk atl(ı)g tokuz otuzunč]bölük“菩提树神赞叹品”。

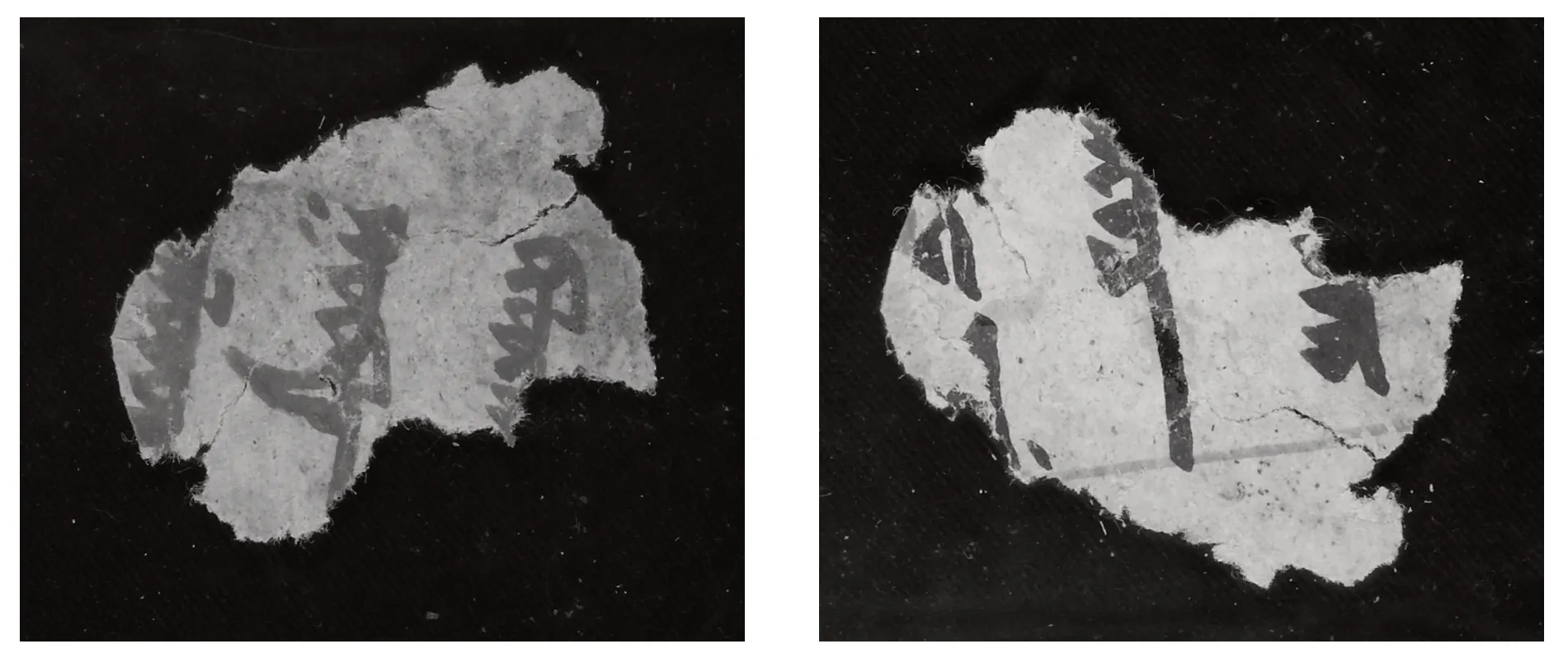

143个残片中只有3个有用红墨写的字行或是短语。残片Or.8212(156-157)C 24再次使用红墨强调了一个品的标题。但是残余的文本并未让我们确认该品的所属。

图7和图8 Or.8212(156-157)C 24 正面(?)和反面(?)(承蒙大英图书馆理事会提供)

第三个带有红色文本字行的是Or.8212(156-157)A18,仍未识别出来。

但是,最有趣的是,伦敦的小残片保存了圣彼得堡写本P1在其他版本《金光明经》残片帮助下无法恢复的缺失的古代突厥语文本片段。例如收集品A的另一个残片属于茨默在圣彼得堡写本P2保存的几叶和柏林收集品残片的帮助下恢复的第一卷的开头部分。[18]这一复原可以在我们正在讨论的残片的帮助下得到验证和微小的修正。

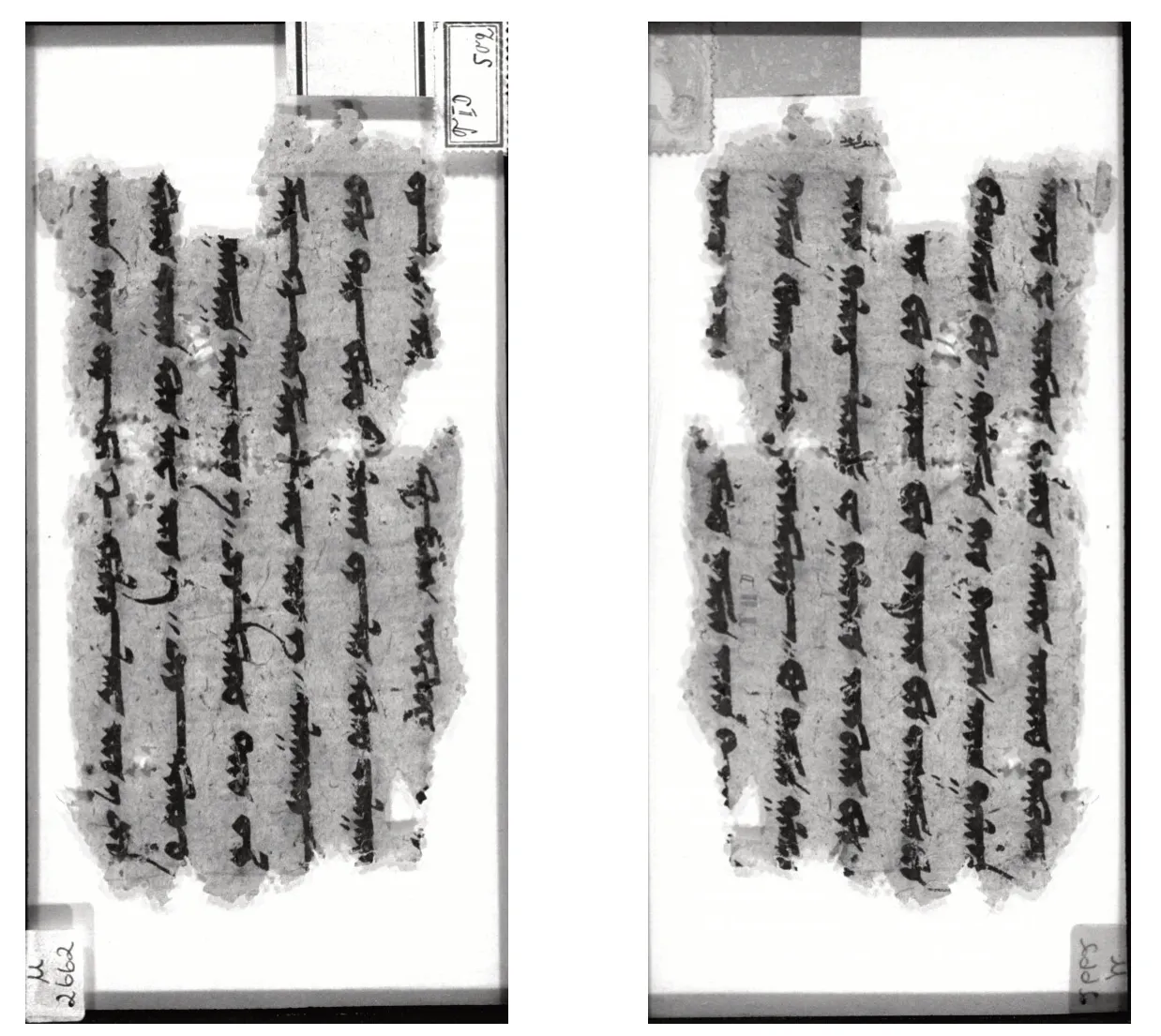

另一个收集品Or.8212(156-157)C的残片使得填补第一卷仍然存在的空缺成为可能。

图11和图12 Or.8212(156-157)C 1 正面(?)和反面(?)(承蒙大英图书馆理事会提供)

(正面?1-5)“[傍晚的时候,]他们[从冥想中]起身,到天[中天佛]祖之处,[恭敬地叩头至神圣的]佛足上,[绕佛三圈,退下坐在一旁。]”

(反面?1-5)“[傍晚的时候],[他们]各自到天中天[佛之处,恭敬地叩]头至[神圣的]佛足,环绕[佛三圈,退下坐在一旁。]”

这一残片正反面保存的字行展示了几乎一样的文本。这一文本以相似的方式在《金光明经》第一卷中重复了数次。正面(?)第/1/行的turup 就是个标志。它与汉文本T.665,Bd.9,403a19,403b27 或者404a06的“从定而起”对应。T.665,Vol.09,403a的古代突厥语翻译基本保存了下来:*U 9028/v/9/[dy⁃an]sakınčlarındın turup。[19]但是残片Or.8212(156-157)C 1的文本作为一个整体在这里不合适。考虑到这一叶复原后的篇幅,它最适合填补茨默版本第0182至0234行的空白,“与汉文403b 23-c 9对应部分残缺(二十六行字写本B 1与其相应的一叶)。”[20]但是,假如该文本应倒过来读,并且turup确实属于反面第一行,那么我们可以认定Or.8212(156-157)C 1的正面与U 3240/v/6/-/8/相符。[21]

该残片的背面将填补茨默版本0315-0326行的空白:“与汉文404 a 4-8对应的部分残缺(六行字写本B 4与其相应的一页)”。

图13 德国探险队于1905年所摄小阿萨城的照片(承蒙柏林-达雷姆亚洲艺术博物馆提供)

解决这一谜团仍需大量的工作。在对残片本身进行一番细致研究之后,进一步的工作是查看1905和1906年第二第三次德国探险者在小阿萨城和大阿萨城停留期间所获和购买的柏林收集品是否有同样写本的残余。[22]

图14 小阿萨城的壁画残片,“供养人图”(IB 8386)(承蒙柏林-达雷姆亚洲艺术博物馆提供)

一段时间之前,我的维吾尔族同事阿不来提·赛买提和我完成了一个汉文和维吾尔文《金光明经》相关研究著作和文章有注释的的编目。[24]我们希望以此方式增进在中国发表的常为欧洲所不知的研究成果的了解。对于该文章,我在这里只提及由伊斯拉菲尔·玉素甫(Israpil Yüsüp)和阿不利木·克尤木(Ablim Qeyum)所写的关于第十五和十六品的研究,该文最值得关注,因为他们包含有一个属于该部分的于1980年柏孜克里克新发现残片的刊布。感谢吐鲁番博物馆(李肖),柏林勃兰登堡科学和人文学院和梅村坦指导下的日本研究小组的致力于1980年后,发掘于柏孜克里克,现保存于吐鲁番博物馆的非汉文残片的研究与刊布的合作,所以我可以获得最近发现的材料,我很感激他们接受了我研究它的申请。因此,我现在已经撰写好了这些发现中的三个《金光明经》残片的刊布。柏孜克里克新发现的第五卷残片(80TB:546)卷末我们发现了一个涂鸦,可能是读者的笔记:bo bešinč kün kün šwswnki-nı m(ä)n y[a]-š QʾL[…]okı[dım]“我,Yaš QʾL[…],读了这部尊贵佛经的第五卷。”最有趣的是用汉语表达方式表示这一文献:šwswnki 是古代突厥语对汉语“是尊经”——尊贵的佛经的音写。在这种情况下,这一定是对《金光明经》的别称。[25]例如,茨默刊布的第五品的韵文文本,我们在第30行读到:tayšeŋ mahayan bo su⁃dur taŋlančıg ol“这部大乘佛经是非凡的。”[26]

根据其重要性和受欢迎的程度(例如本生故事[jātaka]),《金光明经》的一些特殊的章节可能经常比其他部分更为经常地选出抄写,或者它们由于某种特殊的原因而抄写。[27]考虑到《金光明经》柏林残片,我们得到如下结果,它们属于不同的品,这应该如何解释:最多的残片,269个,属于第六品《净地陀罗尼品》(同时也构成了佛经的第四卷),接着是第十卷第二十六品的107个残片,关于著名本生故事《舍身饲虎》的一品,还有卷三第五品《灭障业品》的94 个残片。约翰纳斯·诺贝尔(Johannes Nobel)在研究《金光明最胜王经》的研究中用功颇深,他出版了梵文本版本,主要的藏文本的一个版本,以及义净汉文本的德文翻译,考察了保存于大英博物馆的汉文残片呈下列分布:总共有300个汉文残片。它们中的大多数,241个残片是义净译的汉文本。其中36个属于第十五品,31个属于第五品,第六第十二品各有22个,第26品有21个。所以这与我们所发现的残片分布于第五、六和二十六品有有相似之处。从回鹘文第十五和第十二两品看(这两品也在上文联系到汉文本时提到),柏林收集品中保存了大约50 个,也不是小数目。

柏林收集品也有例子证明单个品甚至有独立成章的。如茨默所展示的,多亏编号U 2585残片最小程度地保存的页码kšanti säkiz[yegirmi],我们知道这一残片属于一个写本,只由《金光明经》的一个单品构成:关于忏悔(古代突厥语:kšanti kılmak)的第五品。[28]古代突厥语文本标题是:kılınč adartmakın öčürmäk《灭障业》(梵文karmāvaraṇa)。

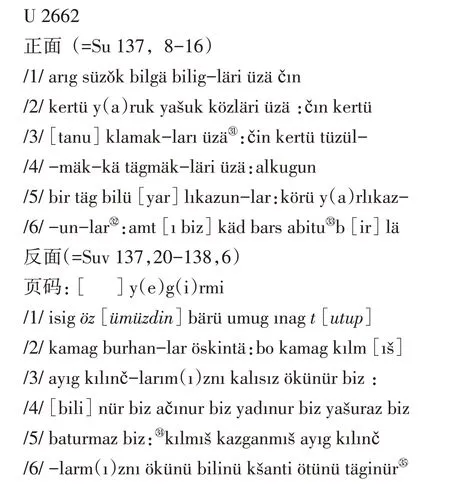

在我编纂目录工作期间,我遇到另一个残片,根据残存的页码,很可能也属于该品的一个独立写本。它是编号为U 2662的残片,是个几乎保存完整的一叶。[29]版式不确定。没有梵夹装的穿洞存在。就我所知,它是这一写本仅有的保存部分。残片每面(正反面)有6行。残损的页码[…]y(e)g(i)rmi明显地写在背面顶端。我们认为它与上文提到的U 2585很相似。最有趣的是,我们可以观察到写本已经写完后嵌入了一两个人名。第一个人名是Käd Bars。Abıtu似乎是第二个人的名字。[30]紧接着后面的部分残毁了。加上去的人名显然与正文的书法不一样。

图15和图16 U 2662 正面和反面(柏林-勃兰登堡科学院收藏品,柏林普鲁士文化遗产国立图书馆,东方部)

(正面1-6)“愿他们以真实慧,真实眼,真实证明,真实平等全部知晓,全部看见。现在,我们,käd bars和abitu。”

(反面1-6)“自从我们活着,我们怀着希望;在诸佛面前,我们彻底地忏悔,反省,表露,公开我们的恶业,不予藏匿隐瞒。承认反省我们曾经种下的恶业恶果,我们祈求忏悔(将我们从罪孽中解救)。”

如这里所给的题记,柏林残片与圣彼得堡写本(Suv)有些许不同。

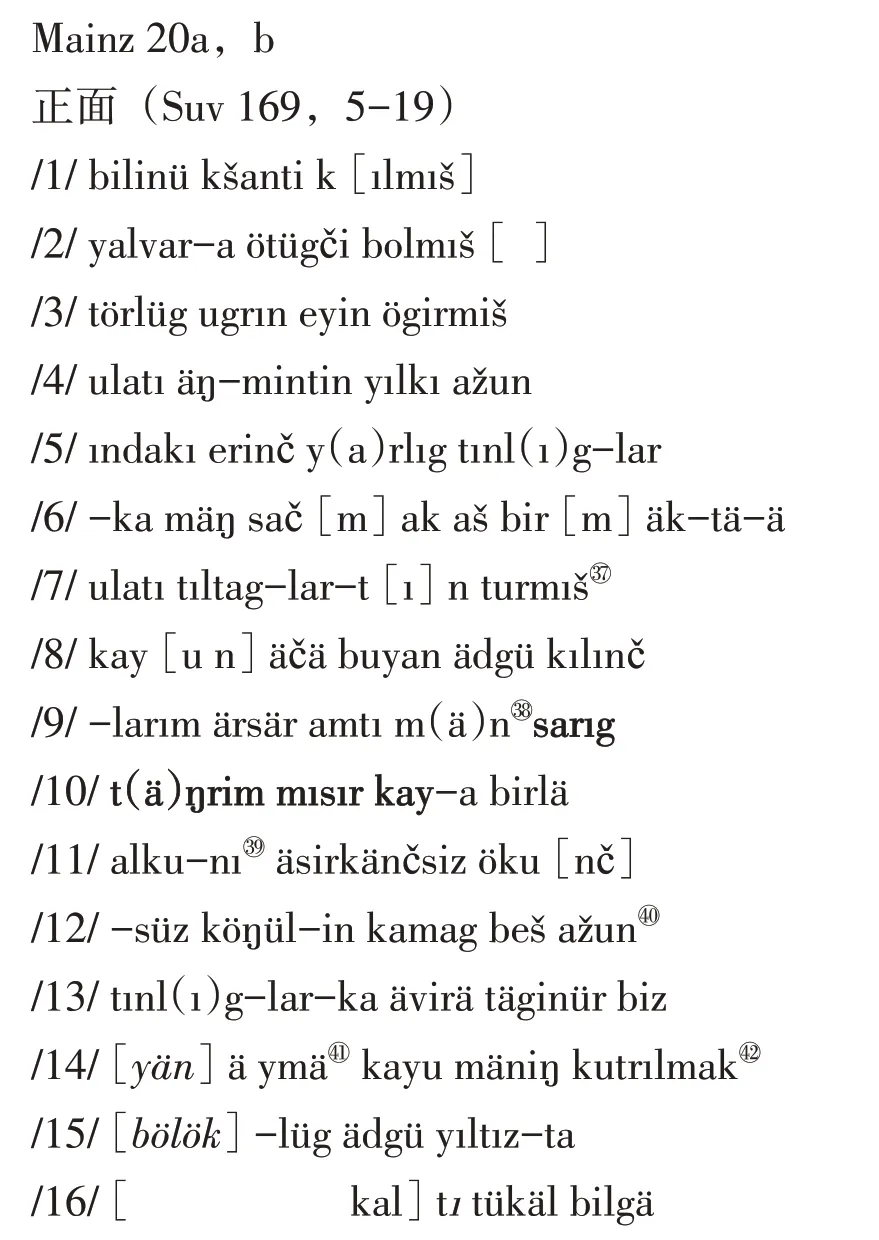

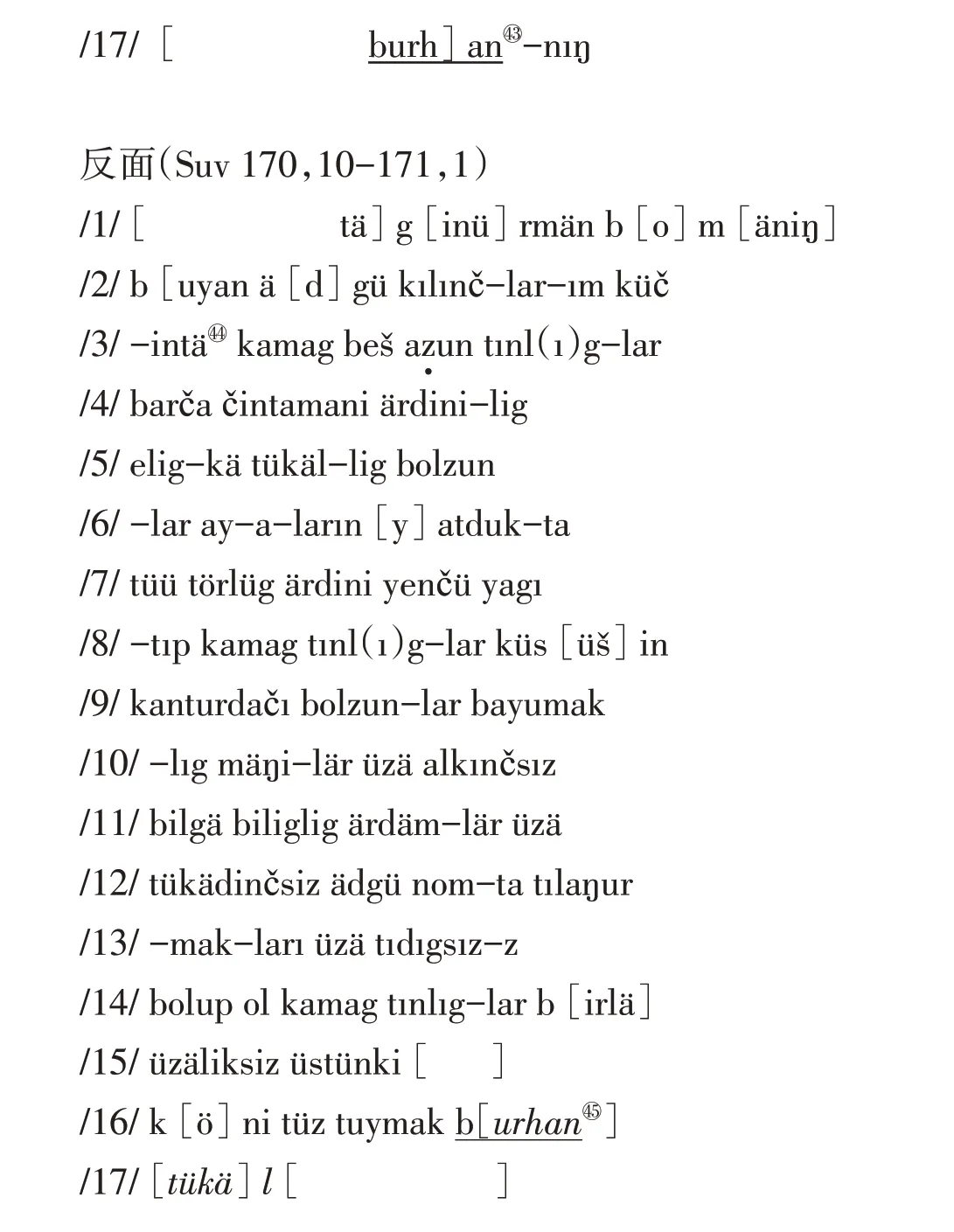

借助这部文书,加入那些企图坦白他们罪孽的人的名字,这是个有趣的特点,在这一品中可以注意到好几处。编号为Mainz 20a的残片,标签T II M所示由德国第二次探险队(1904~1905年)发掘于木头沟(Murtuk),在《金光明经》编目完成之后才被辨识出来。根残片每面残存的17行文字,显然属于所谓的“宽幅型(broad format type)”,保存了第五品(Suv 169,5-171,1)靠后的一段。[36]由两个单词显示的少量残余(正面第17行和背面第16行),根据圣彼得堡写本对应的文本可以复原,至少单词burhan“佛”在这一写本中是用红墨写的。正面第9-10行又加了两个人名Sarıg Täŋrim和Mısır Kay-a。

图17和图18 Mainz 20a,b正面和反面(柏林-勃兰登堡科学院收藏品,柏林-普鲁士文化遗产国立图书馆,东方部)

柏林残片文本的题跋再次与圣彼得堡写本的文本出现了不同。

更进一步的例子是残片*U 9042的人名Upasanč Ütrat,残片现已经丢失,但是保存有黑白照片。[46]拉德洛夫/马洛夫版本对应的文本Suv 169,12再次只写了m(ä)n“我”。从这一残片我们可以得出结论,个人的名字也添进了这一品,即使这个人仅是作为整部经文的供养人。《金光明经》古代突厥语文本翻译所依据的义净汉文本没有发现添加人名的例子。

添加人名也出现在另一个著名而且广泛流传的忏悔文,Kšanti Kılguluk nom bitig“救赎罪孽之书”,它是对汉文原创作品《慈悲道场忏法》的翻译(《大正藏》第1909号)。就这篇文书,我们可以观察到汉文本出现了特殊的语句:“某甲”,允许甚至是吸引人们在该处抄写加上人名。[47]

至少对于回鹘人来说,第五品有一个特点,已被另一事实所证实。彼得·茨默1985年刊布的的一些残片(多数是来自于一个刻印本的两个复制品,只有一个残片属于一个写本),可以将其归为该品的韵文。文本开头明显地说明该韵文是基于《金光明经》第五品所作,该文仅限于bir tägzinč“一卷”。[48]茨默的书中展示了完全用散文形式所写的经文和另一个用韵文写的文本的密切关系。

第五品可能也是其他忏悔罪行的单篇短文的范本。根据关于这一主题文本遗存的数量,忏悔罪行似乎是回鹘人的主要佛教活动。

我们又一次在另一个忏悔文书中发现上文提到的人名Üträt[49],即“女信徒Üträt的忏悔”(*U 9090),[50]我们不知道这是否是属于偶然。这一忏悔文的原始残片也已遗失。就《金光明经》而言,同一写本(柏林写本B 1)的保存的几叶,名字在序品第一叶以及在卷二和卷十(*U 9038;Mainz 73)[51]所加的题跋上重复出现,我们可以设想,Üträt是抄写这部《金光明经》这部经或是单卷的供养人或是其中的一位。

译后记:本文原题为The Pre-eminent Sūtra.New Traces of the Altun Yaruk Sudur,发表于Tatiana Pang,Simone-Christiane Raschmann,Gerd Winkelhane(eds.)Unknown Treasures of the Altaic World in Libraries,Archives and Museums. 53rd Annual Meeting of the PIAC,IOM,RAS. St. Petersburg,July 25-30,2010.Berlin 2013,pp.93-113.(SSGKT.13.)中英文摘要为译者所加。拉施曼博士为本译文提供了清晰的数字化图版,并就该译文所使用的柏林科学院所藏相关图版与柏林科学院进行了沟通,在此表示诚挚的感谢。

注释:

①拉德洛夫,马洛夫(1913年)。

②拉德洛夫/马洛夫(1913年):《回鹘文本文献〈金光明经〉》(Suvarṇaprabhāsa[sutra zolotogobleska].Tekstujgurskojredakcii)第一—二册,圣彼得堡(佛教丛书[Bibliotheca Buddhica]第17辑)(重印本:奥斯纳布吕克,1970年。)

③百济康义/罗伯恩(1982年):《斯德哥尔摩人类学博物馆所藏回鹘文〈金光明经〉逸失的两叶》(ZweiverimeBlätter des uig⁃urischenGoldglanz-SūtrasimEtnografiska Museum,Stockholm),德国东方学会杂志,第132期,第336-347页。

④梅村坦/庄垣内正弘/吉田丰/阿不都热西提·亚库甫(2002年):《存至东洋文库的俄罗斯科学院东方学研究院圣彼得堡分院藏回鹘文、粟特文和摩尼文写本微缩胶卷暂定目录》(A Provisional Catalogue of the Microfilms of Uighur,Sogdian and Manichaean Manuscripts belonging to the St.Peterburg Branch of the Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences brought to the Toyo Bunko),东京。

⑤拉施曼(2000 年):《〈金光明经〉柏林残片第1 册:序品以及第一至第三卷》(AlttürkischeHandschriften.Teil 5:Berliner Fragmente des Goldglanz-Sūtras.Teil 1:Vorworte und ErstesbisDrittesBuch),斯图加特。(德国东方学写本目录第13辑第13 册);拉施曼(2002 年):《〈金光明经〉柏林残片第2 册:第四和第五卷》(AlttürkischeHandschriften.Teil 6:Berliner Fragmente des Goldglanz-Sūtras.Teil 2:Viertes und FünftesBuch),斯图加特。(德国东方学写本目录第13 辑第14 册),拉施曼(2005年):《〈金光明经〉柏林残片第3册:第六到第十卷——题跋,注释和各类索引》(AlttürkischeHandschrift⁃en. Teil 7:Berliner Fragmente des Goldglanz-Sūtras. Teil 3:Viertes und FünftesBuch-Kolophoe,kommentare und Versifi⁃zierungen-Gesamtkonkordazen),斯图加特。(德国东方学写本目录第13辑第15册)。

⑥埃勒斯(1987 年):《〈金光明经〉和佛教故事集〈十业道譬喻鬘经〉》(AlttürkischeHandschriften,Teil 2:Das Goldglan⁃zsūtra und der buddhististischeLegendenzyklusDaśakarmapathāvadānamālā),斯图加特。(德国东方学写本目录第13 辑第10册)。

⑦我想表达我对大英图书馆的诚挚谢意,尤其是厄修拉·辛姆斯-威廉姆斯(Ursula Sims-Williams),提供给我研究原始文献和机会并且提供尽可能多的关于写本残片出处的信息,还有IDP伦敦管理人员提供了杰出的残片数字图片,极大地推进了我对它们的研究。

⑧参阅残片Or.8212(156-157)A 4,A12和Or.8212(156-157)C 22。

⑨在我与她往来的信件中,厄修拉·辛姆斯-威廉姆斯证实斯坦因设计了H.B.来列出Kichikhassār发现。

⑩梅村坦(2006年):《大阿萨城出土的回鹘世俗文书》(Uyghur SeculerDocumets Excavated from Chong hassār),载于白井聪子(SatokoShirai)/庄垣内正弘编:《古代中亚写本语文学研究》(Philological Studies on Old Central Asian Manuscripts),京都,第15-30页。小阿萨城和大阿萨城之间的距离只有2.5公里(感谢我的来自吐鲁番博物馆的维吾尔族同事阿不都瓦依提·买买提[AbduwayitMämät]提供的信息)。

[11] 梅村坦(2006年):《大阿萨城出土的回鹘世俗文书》(Uyghur SeculerDocumets Excavated from Chong hassār),第30页。

[12] 斯坦因(1921 年):《赛林底亚——中亚和中国西北的详细考古报告》(Serindia.Detailed report of explorations in Central Asia and Westernmost China),第1-4册,牛津,第1164页。

[13] 斯坦因(1921年):《赛林底亚——中亚和中国西北的详细考古报告》,第1164页。

[14] 斯坦因(1921年):《赛林底亚——中亚和中国西北的详细考古报告》,第1166页。

[15] 见残片Or.8212(156-157)B1和B19。

[16] 在柏林吐鲁番收藏品的帮助下,圣彼得堡写本P1逸失的前四叶(第十卷1-4叶)的部分复原,见拉施曼/阿不来提·赛买提(AbletSemet)(2008 年):《关于〈舍身饲虎〉故事的新发现》(Neueszuralttürkischen“Geschichte von der hungrigenTiger⁃in”),载于茨默编:《中亚佛教研究的视角,百济康义纪念文集》(Aspects of research of Central Asian Buddhism.In me⁃moriam KōgiBudara),蒂伦豪特,第237-275页。

[17] 对此有众多的例子。下列是《金光明经》的一些例子:Mainz 582埃勒斯(1987年):《〈金光明经〉和佛教故事集〈十业道譬喻鬘经〉》,编号第56;U 725a-b,U 5108,U 2654,U 731见拉施曼(2000年):《〈金光明经〉柏林残片第1册:序品以及第一至第三卷》,编号019,068,136,135。

[18] 茨默(1996年):《〈金光明经〉序品和第一卷》(AltunYaruqSudur.Vorworte und des ersteBuch),蒂伦豪特。(柏林吐鲁番文献第十八辑),第124-127页。

[19] 茨默(1996年):《〈金光明经〉序品和第一卷》,第126页。

[20] 茨默(1996年):《〈金光明经〉序品和第一卷》,第132页。柏林写本B1的详细描述见茨默(1996年):《〈金光明经〉序品和第一卷》,第15-16页;拉施曼(2000年):《〈金光明经〉柏林残片第1册:序品以及第一至第三卷》,第14-16页。

[21] 茨默(1996年):《〈金光明经〉序品和第一卷》,第136页,卷1,第0305-0309行。

[22] 见勒柯克(1926 年):《沿着新疆的希腊印记,第二第三次德国吐鲁番探险队报告和见闻》(Auf Hellas Spuren in Ost-Turkestan. Berichte und Abenteuer der 2. und 3. deutschenTurfan-Expedition),莱比锡,第84-85 页;格伦威德尔(1912年):《新疆古佛寺,关于1906到1907年在库车,焉耆和吐鲁番绿洲的考古报告》(AltbuddhistischeKultstätten in Chine⁃sisch-Turkistan,BerichtüberarchäologischeArbeiten von 1906 bis 1907 beiKuča,Qarašahr und in der OaseTurfan),柏林,第4页。

[23] 勒柯克给出了这一壁画出处的详细描述:“在小阿萨城(KitschikḤaṣārSchährī)沙漠寺院西侧一个小佛塔的通道内,更确切地说,是在有供养人壁龛的内墙(或佛塔)上,内墙在右侧的通道上……”,参见勒柯克(1924年):《近古中亚佛教》第三册《壁画》(Die buddhistischeSpätantike in Mittelasien. III. Die Wandmalereien),柏林(重印本:格拉茨,1974年),第47页,图版19a。该残片在第二次世界大战期间遗失。

[24] 拉施曼/阿不来提·赛买提(2006 年):《汉文和维吾尔文〈金光明经〉评注作品选录》(KommentierteBibliographie von aus⁃gewähltenchinesischen und uigurischenArbeitenzumAltunYarukSudur),《乌拉尔-阿尔泰学年鉴》新刊,第20 期,第233-240页。

[25] 关于“šwswnki”回鹘文音写的对应汉文构拟,详见Simone-ChristianeRaschmann,Three New Fragments of the AltunYaruk⁃Sudur from Bezeklik,ActaOrientaliaAcademiaeScientiarumHungaricae,65/3,2012,pp. 271-284.汉文译文见于:Sim⁃one-Christiane Raschmann著,阿不都热西提·亚库甫译:《柏孜克里克新出三件回鹘文〈金光明经〉残片》,《吐鲁番学研究》,2011年第1期,第139-150页。(译者注)

[26] 茨默(1985 年):《回鹘文佛教头韵诗》(BuddhistischeStabreimdichtungen der Uiguren),柏林。(柏林吐鲁番文献第十三辑),第93页。

[27] 约翰纳斯·诺贝尔(Johannes Nobel)(1958 年):《〈金光明经〉,大乘佛教梵文本,义净汉文本及其藏文译本,第一册:义净汉文本翻译、序言,附有汉文本影印本》(Suvarṇaprabhāsottamasūtra. Das Goldglanz-Sūtra. Ein Sankrittext des Mahāyāna-Buddhismus,I-Tsing’s chinesische Version und ihre tibetische Übersetzung.Erster Band:I-Tsing’s chinesische übersetzt,eingeleitet,erläutert und mit einem photomechanischen Nachdruck des chinesischen Textes versehen),莱顿,XXIVf.;茨默(1985年):《回鹘文佛教头韵诗》,第87页。

[28] 茨默(1985年):《回鹘文佛教头韵诗》,第87页。

[29] 关于该残片的具体描述见拉施曼(2005 年):《古代突厥语写本第7 册:〈金光明经〉柏林残片第3 册:第六到第十卷——题跋,注释和各类索引》,第321-322页(编目第740号)。

[30] 就我所知,这里的人名Abıtu是古代突厥语中第一次出现。可能是由两个名字组成,Abı+tu。男性名字Abı列于《突厥语辞典》55,参加罗伯特·丹柯夫(Robert Dankoff)/詹姆斯·凯利(James Kelly)(1982年):《麻哈茂德·喀什噶里〈突厥语方言汇编〉(突厥语词典)》(Maḥmūd al-Kāšγarī.Compedium of the Turkic Dialects(Dīwān Luγāt at-Turk)),达克斯伯利,马萨诸塞。(东方语言与文献资料集第七辑,突厥语言资料第七辑[Sources of Oriental Laguages and Literatures 7.Turk⁃ish Sources VII.]),第一册,第122 页。同时参见拉兹洛·拉索尼(László Rásonyi)/伊姆莱·巴斯奇(Imre Baski)(2007年):《突厥人名》(Onomasticon Turcicum.Turkic Personal Names as collected by László Rásonyi)第一—二册,布鲁明顿。印第安纳大学乌拉尔和阿尔泰系列(Indiana University Uralic and Altaic Series)第172辑,第1-2册,第2页:Abı“年长男性亲属”。tu应该看作是称号tutuŋ的缩略形式,或者与汉语的“奴”相符,参见茨默(1990年):《关于突厥佛教的几个称号和名字》(Sur quelques titres et noms des bouddhistes turcs)载于雷米·罗斯(Rémy Ros)编:《中亚及其周边,相互的影响》(L’Asie centrale et ses voisins.Influences réciproques),巴黎。重印于拉施曼/维肯斯编:《回鹘佛教残片,茨默论文选编》(Fragmenta Buddhica Uigurica,Ausgewählte Schriften von Peter Zieme),柏林,2009年,第137-138页。

[31] Suv 137,11:tanuklamakları ukmakları üzä。

[32] Suv 137,15:alkugun bir täg körü yarlıkaẓunlar。

[33] Suv 137,16在这里写作:m(ä)n“我”,而不是这里给出的人名。

[34] Suv 137,21-138,4:bokamagagır ayıg kılınč-larımın anı barča kalısız ökünür m(ä)n::bilinür m(ä)n::ačınur m(ä)n:yadınur m(ä)n:yašurmaz m(ä)n baturmaz m(ä)n:örtmäz m(ä)n kizlmäz m(ä)n kılmayuk ayıg kılınčlarıg ikiläyü takı kılmaz m(ä)n::。

[35] Suv 138,4-6:kılmıš ayıg kılınčlarımın barčanı ökünü bilinü kišanti ötünü täginür m(ä)n:。

[36] Mainz 20b的小残片,与Mainz 20装在一起,至今尚未确认。

[37] turmıš在Suv 169,11中缺失,但在残片Mainz 532对应部分得到证实,见卡雅(Ceval Kaya)(1994年):《回鹘文〈金光明经〉序言,正文和索引》(Uygurca Altun Yaruk.Giriş,Metin ve Dizin),安卡拉(Ankara)。(土耳其语言协会出版物607号),第134页。

[38] 关于接着两个人名的部分,我们认为应该是biz“我们”,而不是m(ä)n“我”。这是我们只得认为这两个名字也是后加上去的原因。Suv 169,12-13写作:m(ä)n alku kamg tınl(ı)glar birlä。

[39] Suv 169,13:alkunı barča。

[40] Suv 169,15:ažuntakı。也见于背面第3行:beš ažun tınl(ı)glar。

[41] ymä在Suv 169,16中缺失。

[42] Suv 169,16:kutrulmak。

[43] 据该词残存部分所见,是用红墨所写(此处划下划线)。

[44] Suv 170,10-12:bo mäniŋ erinč umugsuznuŋ buyan ädgü kılınčlarım küčintä。

[45] 见注39。

[46] 参见拉施曼(2000年):《〈金光明经〉柏林残片第1册:序品以及第一至第三卷》,第200-201页(编目第*180号),图版77。

[47] 关于这一话题的详细研究由维肯斯在他的校勘本《忏悔文(KšantiKılguluknombitig)》完成,见维肯斯(2007年):《古代突厥语佛教文献〈忏悔文〉》(Das Buch von der Sündentilgung. Edition des alttürkisch-buddhistischenKšantiKılguluk Nom Bitig),第1-2册,蒂伦豪特。(柏林吐鲁番文献第二十五辑),第7-9页。

[48] 茨默(1985年):《回鹘文佛教头韵诗》,第87页。标题保存在残片U 6630,正面第1-3行。

[49] 见遗失的《金光明经》残片*U 9042。

[50] 这篇文书的原始文件也遗失了。但它由缪勒(Fridrich Wilhelm Karl Müller)在《回鹘文献研究》第二辑(Uigurica[II])中刊布,附有图版,见缪勒(1910年):《回鹘文献研究》第二辑,柏林。(《普鲁士皇家科学院论文》哲学历史类,第3号),第76-83页,图版II-III。

[51]*U 9038 见拉施曼(1998 年):《缪勒关于〈金光明经〉的早期研究》(Aus den Vorarbeiten F.W.K.Müllers zumAltunYaruk⁃Sudur),载于劳特(Jens Peter Laut)/欧勒麦孜(MehmetÖlmez)编:《大师之赞,克劳斯·罗伯恩六十寿辰纪念文集》(BahşıÖgdisi.Fetschriftfür Klaus Röhrbornanläßlich seines 60.Geburstags),弗莱堡/伊斯坦布尔,第295-304页,图版IXXII;拉施曼(2000 年):《古代突厥语写本第5 册:〈金光明经〉柏林残片第1 册:序品以及第一至第三卷》,第160 页(编目号第*132号),图版49。Mainz 73见缪勒(1908年):《回鹘文献研究》第一辑(Uigurica[I])1、《巫师的崇拜,一篇景教残篇》;2、《佛教〈金光明经〉残片的初步报告》(1.Die Anbetung der Magier,einchristlichesBruchstück;2.Die Reste des buddhistischen“Goldglanz-sūtra”,ein vorläufiger Bericht),柏林。(《普鲁士皇家科学院论文》哲学历史类,第2号),第13-15页。