胸腔镜剑突下入路对纵隔肿瘤术后感染和疼痛应激相关指标的影响

2020-03-02李绍鹏麻成方李志华吕坤魏春勇洪琼川

李绍鹏, 麻成方, 李志华, 吕坤, 魏春勇, 洪琼川

纵隔肿瘤是常见的胸外科疾病,其中前纵隔肿瘤尤为多见,手术切除为其主要的治疗手段[1]。近年来,随着胸腔镜手术技术的不断成熟和推广,临床上也多采用胸腔镜进行纵隔肿瘤的切除,具有损伤小、恢复快、并发症少等特点[2]。但目前对于胸腔镜纵隔肿瘤切除术的手术入路有不同的方式,自胸壁入路行胸腔镜切除纵隔肿瘤是常用的方式之一,经剑突下入路是近年来发展起来的一种新颖的手术方式[3]。但目前,对两种不同入路的胸腔镜手术术后并发症及疼痛情况的研究较少。本研究通过比较剑突下入路与胸壁入路行胸腔镜切除纵隔肿瘤对患者术后感染和疼痛应激水平的影响,以探讨剑突下入路胸腔镜切除纵隔肿瘤的临床应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

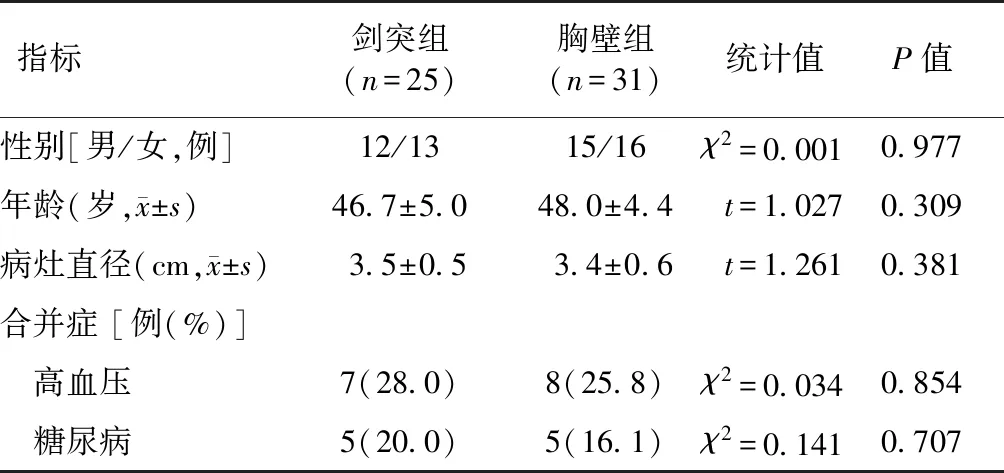

选取2014年8月至2017年7月在深圳市第九人民医院胸心外科就诊的前纵隔肿瘤患者56例,其中男27例,女29例,年龄37~71(47.6±4.9)岁。纳入标准:① 术前经胸部CT平扫+增强检查明确为纵隔肿物,且位于前纵隔;② 术前经CT评估,肿物需尽早切除,且与周围组织大血管等无明显粘连,纵隔淋巴结无肿大,符合胸腔镜纵隔肿瘤切除术的手术指征;③ 术前准备完善,术前评估手术耐受力满足相应手术要求;④ 术后病理诊断为肿物完整切除。排除标准:① 肿物巨大或合并有肺部结节等,需行肺部联合手术;② 术中发现肿物与其他组织粘连严重,需转为开胸手术;③ 患者为晚期恶性肿瘤,术前已接受新辅助放疗或化疗;④ 合并有其他器官组织严重疾病、恶性肿瘤者。根据患者胸腔镜纵隔肿瘤切除术的入路方式,将患者分为两组,25例自剑突下入路(剑突组),31例自胸壁入路(胸壁组)。两组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经我院医学伦理委员会审核通过。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 方法

1.2.1 胸腔镜剑突下入路纵隔肿瘤切除术 采用静吸复合麻醉后进行单腔气管插管,术中行双肺通气。取分腿仰卧位,消毒铺巾。于剑突下2~3 cm作一横行切口,约2 cm,手指向后上方钝性分离皮下组织进入前纵隔,分离过程中应注意远离膈肌并避免进入腹腔。将10 mm Trocar置入分离出的隧道,并置入30°胸腔镜,充入CO2建立人工气胸,采用胸腔镜探查前纵隔及肿物情况。在双侧肋弓下缘与锁骨中线交点下1 cm处分别作一切口,置入5 mm Trocar。使用超声刀分离胸骨后间隙,探查肿物位置、大小及与周围组织的关系;若肿物较小、与周围组织无明显粘连,采用超声刀直接分离肿物;若肿物与周围组织有明显粘连,则采用超声刀打开纵隔胸膜,探查胸腔内是否有积液、结节等,并采用超声刀逐步分离肿物上缘、下缘,沿左侧膈神经打开左侧纵隔胸膜,游离重要血管及肿物的左界和后界;再沿右侧膈神经打开右侧纵隔胸膜,分离上腔静脉等重要血管,分离肿物的右界和后界,向上至胸廓入口处,离断双侧胸线及肿物上界;必要时清扫纵隔脂肪组织。操作期间需严密观察各血管走向,避免损伤。将完整切除下来的标本装入标本袋中取出。创面仔细止血后,通过剑突下切口置入一胸骨后引流管,固定,外接水封瓶,缝合切口。

1.2.2 胸腔镜胸壁入路纵隔肿瘤切除术(以右侧为例) 患者接受静吸复合麻醉后,行双腔气管插管,予以左肺单肺通气,取右侧抬高60°,卧位,消毒铺巾。于患者右侧腋中线第七肋间作一1 cm的切

口,置入10 mm Trocar后置入30°胸腔镜;镜下观察下另在右侧腋中后线第四或第五肋间(以有利于手术操作为准)作一切口,置入切口保护器作为操作孔。运用胸腔镜探查右侧胸腔及肿物情况,分离切除肿物,具体步骤与胸腔镜剑突下入路纵隔肿瘤切除术相似。完整切除并取出肿物后,对创面进行仔细止血,于观察孔置入引流管外接水封瓶,固定引流管,缝合切口。所有患者手术均由同一组手术医师完成。

1.3 观察指标

1.3.1 术后感染情况 观察两组患者术后1个月内出现感染的情况,包括肺部感染、切口感染及其他相关感染。

1.3.2 术后疼痛应激 分别于术后1 d和7 d取患者晨起静脉血3 ml,置入抗凝管内,运用高速离心法分离血清。采用酶联免疫法检测患者血清中疼痛应激相关指标,包括5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)、前列腺素E2(prostaglandin E2,PGE2)、促肾上腺皮质激素(adreno-cortico-tropic-hormone,ATCH)和神经肽Y(neuropeptide Y,NPY)水平。其中PGE2和NPY检测采用由上海联迈生物工程有限公司生产的ELISA试剂盒;5-HT检测采用南京森贝伽生物科技有限公司生产的5-HT ELISA试剂盒;ATCH检测采用南京信帆生物科技有限公司生产的ATCH放免试剂盒。

1.4 统计学方法

2 结果

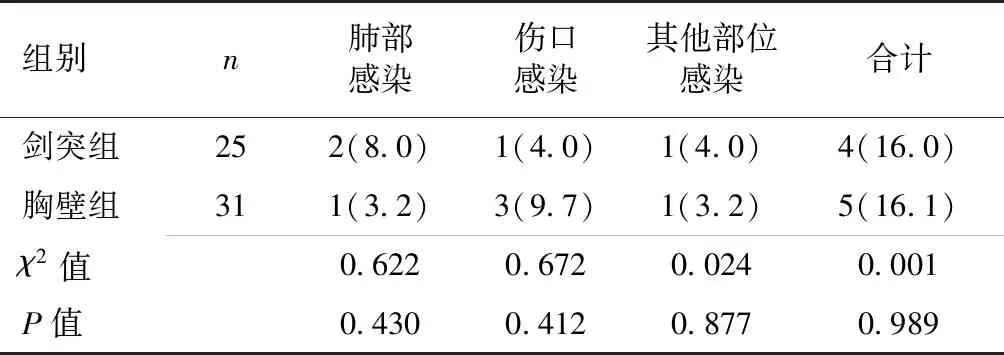

2.1 两组患者术后1个月内感染情况比较

术后1个月内,剑突组发生感染4例,而胸壁组发生感染5例,两组的感染情况差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者术后1个月内感染情况比较 [例(%)]

2.2 两组患者术后疼痛应激指标比较

术后1 d,剑突组的5-HT、PGE2、ATCH水平均显著低于胸壁组,差异有统计学意义(P<0.05);但两组的NPY水平差异无统计学意义(P>0.05);术后7 d,两组的5-HT、PGE2、ATCH和NPY水平差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者术后疼痛应激指标比较

3 讨论

纵隔肿瘤是胸外科常见的疾病之一,包括原发性肿瘤和转移性肿瘤(多由肺、食管及乳腺肿瘤转移)[4]。大部分纵隔肿瘤患者无明显的临床症状,待肿瘤体积增大压迫或侵犯纵隔内重要脏器和血管时,会产生干咳、气促、面部水肿、颈静脉怒张、膈肌麻痹等一系列症状;亦有部分在疾病早期就出现明显症状,如胸腺瘤等。纵隔肿瘤以良性为主,一般采用手术治疗,如为恶性肿瘤,还需要进行必要的放化疗等综合治疗[5-6]。前纵隔是纵隔肿瘤最常见的发生部位,在手术前需通过各种影像学手段,如CT和MRI等,明确肿瘤的位置、大小及其与周围大血管的关系,从而制定适合的手术方案[7-8]。

传统的纵隔肿瘤多采用胸骨正中切口或侧胸壁切口,手术时间长,创伤大,对患者的循环呼吸系统影响较大[9]。随着胸腔镜技术的不断发展和成熟,胸腔镜手术已在前纵隔肿瘤切除中得到广泛应用[10],但目前对于手术入路的选择仍存在较大争议,经右胸三孔法是最常见的手术入路[11]。近年来,出现了一种新颖的手术入路——经剑突下入路[12]。与常规的右胸入路相比,剑突下入路能够更好地暴露前纵隔情况,特别是左无名静脉、上腔静脉和主动脉的关系;此外术中可以打开两侧纵隔胸膜,暴露心包外脂肪组织以及双侧膈神经,有利于淋巴结的清扫和降低术中损失重要神经器官的可能。此外,从剑突下进入纵隔不会损伤肋间神经,降低了术后肋间神经痛的发生[13-15]。

本研究结果显示,两种手术方式术后感染率相似,提示两种手术入路均较为安全。而评价患者术后的疼痛情况,可以从患者的主观感受和客观检测数据两方面进行评估。但由于患者之间个体差异大,主观感受比较较为困难,因此本次研究选取了与疼痛应激相关的血液学指标更加客观地评估患者术后的疼痛情况。5-HT是一种神经递质,参与调节痛觉、肌肉血管收缩等多种生物过程。PGE2作用于肌肉收缩等方面,也是评价疼痛的敏感指标之一。而NPY通过对神经细胞表面钠离子通道的调节,参与痛觉的调节,其对炎性疼痛的敏感性更高。ATCH则是机体在应激刺激中释放出的激素,影响患者的心率、血压等[16-17]。本研究发现,剑突组患者术后1 d的5-HT、PGE2和ATCH水平均显著低于胸壁组,提示经剑突入路的胸腔镜手术方式对患者的应激刺激较小,同时也能减轻患者术后疼痛,其原因与经剑突入路术中不压迫肋间神经及切口较小有关。术后7 d,两组患者的上述指标无明显差异,提示此时患者的疼痛应激水平已有所回落,处于相对稳定的水平。其他研究结果也显示改良剑突下胸腔镜手术切除更加安全可靠,且能够达到更好的临床效果[18],与本次研究结论相符。

综上所述,与经胸壁入路胸腔镜手术相比,剑突下入路胸腔镜纵隔肿瘤切除手术能够有效降低患者术后的应激疼痛水平,且不增加术后感染的风险,安全性高,具有临床推广价值。