从认知角度看网络流行语的概念隐喻现象

2020-02-21张佳佳

张佳佳

摘 要: 网络流行语作为常在网络语言的一种,随着时代的发展而产生,常在常新,与人们的社会行为和思维方式息息相关。网络新词的不断出现,很多时候可用认知语言学中的隐喻来加以解释。而 2018 年网络流行语“转发锦鲤”的出现,更是概念隐喻的结果。本文主要以2018年十大网络流行语之一的“转发锦鲤”为例,探讨其产生和流行过程中的概念隐喻机制,从而进一步揭示网络流行语的认知属性,丰富网络流行语的研究进程。

关键词:转发锦鲤 概念隐喻 认知语言学 网络语言

42 次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,“截至 2018 年 6 月30日,中国网民规模达 8.02 亿,互联网普及率为 57.7%。我国手机网民规模达7.88亿,网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。”。互联网的广泛使用实现了网民自由、即时、互动的在线交流,也为网络流行语在网络空间的诞生奠定了基础。当前,网络流行语已经成为社会各界关注的热点话题。《中国语言生活状态报告》指出,网络流行语不仅展现了网民在语言使用上的创造力,其背后也反映出网民的关注点。它是网民智慧的结晶,幽默风趣、特点鲜明,其辨识度和使用度都极高,是当前网络生活的代表性特征之一。近年来,汉语网络语中大量新词层出不穷,带有鮮明的时代印记。大量的新词可以看作是常规语义在网络语境中的变异现象, 需结合当下社会背景和交流人群做出解释。通过研究发现,认知语言学领域的概念隐喻理论这一语言变异现象具有适配力和解释力。

本文所研究的“转发锦鲤”是网络流行语的代表之一,这一词汇的产生和理解具有鲜明的认知属性。

一、网络流行语“转发锦鲤”

中国语言资源监测与研究中心于2018年12月19日发布了“2018年度十大网络用语”,依次为:锦鲤、杠精、skr、佛系、确认过眼神、官宣、C位、土味情话、皮一下、燃烧我的卡路里。而“转发锦鲤”一词在2018年拥有极高使用热度,值得深入探究。

“转发锦鲤”的由来最初是微博里经常有人发一张锦鲤的图片,并附上文字“转发此锦鲤就会有好事发生”。于是网友们纷纷P图吐糟,引起一阵“转发此锦鲤”热潮,于是“转锦鲤”在微博走红。2018年国庆期间支付宝官方微博推出寻找“中国锦鲤”转发抽奖活动,中奖者即为中国锦鲤,引起网友疯狂转发。“锦鲤”一词因此走红,成为“好运”的象征,隐含了人们对于美好生活的向往,锦鲤由此成为转运符号。

后来由于很多人的转运体质,比如心想事成、主角光环等,让这些人也成为锦鲤。其中影响最大的就是2018新晋偶像女团成员杨超越,由于其自身的幸运体质,一度被PS成带光环的人,而成为锦鲤被大量的转发,网上出现大量PS过的图片和“转发这个杨超越,收获好运”“逢考必过,杨超越附身”等言论。诸多网友甚至将杨超越的图片设为自己社交媒体的头像,希望能由此获得好运。再一个代表人物就是前段时间热播的电视剧《延禧攻略》中女主角魏璎珞一路打怪升级、逢凶化吉成为皇后,魏璎珞也成了网友手机中的锦鲤而被做成表情包大量转发。这一词语之所以能在网络上引发流行效应,很大程度上与人们对这一事物的认知方法相关,而转喻在此起到了关键性的作用。

这一词的广泛流行,一方面是由于目前网民生活压力较大,需要从外界寻找力量来化解压力和忧虑,希冀能依靠锦鲤这一符号,为自己祈求几分好运。而更大程度上,这一词的流行效应,与人们认知这一事物的方式息息相关。从语言学角度来分析,概念隐喻现象可对此作出恰当解释。

二、概念隐喻

从历时研究来看,隐喻研究可追溯到古希腊时期,最初的隐喻被认为是一种修辞手段。其中以亚里士多德的研究为代表,他在《诗学》中提出了隐喻的本质问题,提出“用一个表示某物的词借喻他物,这个词便成了隐喻词,其应用范围包括以属喻种、以种喻属、以种喻种和彼此类推”。随着认知语言学的发展,隐喻由传统的修辞手段发展为人类特有的一种认知机制。1980年 Lakoff 和 Johnson在《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)一书中指出:“隐喻不只是一种修辞手段,更是一种认知方式,是人们认知新事物的一种手段。我们赖以思维和行动的概念系统从本质上来讲是隐喻的。”概念隐喻就是通过一个概念域来理解另一个概念域的方式,人类生活的本质是概念的。王寅(2007)认为“日常生活中处处有隐喻,隐喻不仅存在于我们的语言中,而且还存在于我们的思维与行为中”。赵艳芳(2000)认为“隐喻就是一种重要的认知模式,是新的语言意义产生的根源”。从根本上来讲,概念隐喻就是用旧概念表示新概念,用具体概念表示抽象概念,用人们熟悉的、易于理解的概念表示陌生的、晦涩难懂的概念。人类基于体验性这一原则,头脑中存储了大量相互联系、相互作用的概念,在面对新概念时,自动提取相关概念对其做出解释。

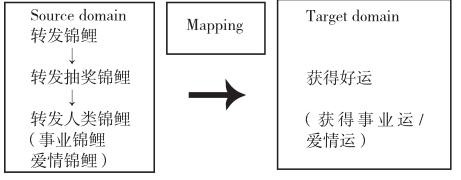

三、“转发锦鲤”的隐喻分析

锦鲤,在网友看来,是好运的化身,是社交软件上信众无数的新型神明。它法力高强,承接各类型的许愿祈福业务。它无处不在,只需要一张图片作为载体,加上一个简单的转发动作,就能保佑自己考试通过、股票大涨、旅途平安,等等。在某种程度上,锦鲤就是好运,转发锦鲤等同于有机会获得幸运。下面将对锦鲤等同于好运这一概念隐喻的生成过程做出解释。

(一)产生

这一概念隐喻的产生,源于源域与目标域的相似性。Lakoff和Johnson(1980)认为“隐喻实际上关涉到两个概念之间的关系和互动,即隐喻与隐射”。这两个概念即源概念与目标概念,在认知语言学上被称为源域与目标域。“转发锦鲤”等同于“获得幸运”这一现象产生的根源,来自于两个概念之间的相似性,即锦鲤与幸运之间的关系。

身披红金鱼鳞的锦鲤,从古至今便有寓意“鲤鱼跃龙门”的好运气,一直以来都深受中国人民的喜爱。关于鱼跃龙门,在《三秦记》中曾记载:“每岁季春,有黄鲤鱼,自海及诸川,争来赴之。一岁中,登龙门者,不过七十二。初登龙门,即有云雨随之,天火自后烧其尾,乃化为龙矣。”鲤鱼可以通过跃过龙门而成为龙,其他动物无一能做到,由此可见鲤鱼在古人心目中地位非常特殊。另外,在我国传统文化作品中,还有“客从远方来,遗我双鲤鱼”,这样耳熟能详的诗句,使鲤鱼一直以来在中国人心中便有着美好的意蕴。在古代,大户人家会饲养观赏性极高的锦鲤,锦鲤图案也常见于传统建筑、服饰。同时祈求好运也一直是中国文化非常重要的一部分,如将好运寄托在动物身上,各种祥瑞如“麒麟”“凤凰”,与各类宗教相结合,如跪拜“佛祖”“菩萨”祈求好运等。