不同类型产业的减贫效果如何?

2020-02-06庄甲坤

庄甲坤

[摘 要] 产业扶贫有助于缩减贫困人口由贫困到富裕的蜕变过程,是全面建成小康社会和乡村振兴的重要举措和必然选择。在梳理产业扶贫具体模式的基础上,通过分析48家企业的调研数据,总结不同类型产业的扶贫成效和存在问题。结果表明:在产业扶贫企业中,农业和加工制造业企业在带动贫困人口脱贫方面表现较好,覆盖面也更广。但产业扶贫过程中还存在带动辐射能力不足、项目可持续性不强、利益联结机制不健全等问题。因此,政府应在坚持因地制宜的原则下,根据当地的资源禀赋和特色优势重点考虑发展特色农业和生态型加工制造业;企业应优化与贫困人口的利益联结机制,增强带贫能力。

[关键词] 产业扶贫;乡村振兴;扶贫模式;评价指标

[中图分类号] F202[文献标识码] A[文章编号] 1009-6043(2020)01-0117-03

一、引言

产业扶贫是我国长期扶贫开发实践中逐步形成的专项扶贫开发模式之一。2001年,《中国农村扶贫纲要(2001-2010)》正式提出产业化扶贫的概念,并将其与整村推进、劳动力培训转移共同组成“一体双翼”扶贫模式。产业扶贫是近年来学者研究的热点问题。李小云等[1]对产业增长与贫困发生率的关系进行了研究,结果表明相对第二、三产业,农业增长对减贫的影响更大。汪三贵和胡联[2]发现中国三大产业发展对农村的减贫效应并不一致,并提出在贫困地区发展劳动密集度高的产业、促进城市化的政策建议。张萃[3]从经济增长的产业构成视角切入,发现产业构成对整体以及分区域的减贫效应均存在明显差异,第一、三产业对贫困减缓的影响更大。然后,尚未有研究从企业而具体带动模式的角度出发对不同类型产业的减贫成效进行分析,本文建立产业扶贫评价的微观评价指标,具体的分析不同产业的具体扶贫成效。

二、产业扶贫带动贫困人口脱贫的具体模式

在产业扶贫过程中,企业对贫困人口既有直接的带动,也有间接的带动。因此,依据企业对贫困户带动方式的不同,可以将产业扶贫模式分为直接扶贫模式和间接扶贫模式两大类。[4]

(一)直接扶贫模式

根据企业带动贫困户增加收入的性质的不同,可以将产业扶贫的直接扶贫模式分为生产带动、就业带动、资产收益、定点帮扶、扶贫公益捐赠五种形式。其中,生产带动是企业通过扩大产品的销量、提升产品质量或降低生产的成本,带动贫困户增加生产经营性收。就业带动是企业通過为有劳动能力的贫困户创造就业机会,增加贫困人口的工资性收入。资产收益是企业通过“资源变资产、资金变股金、农民变股东”等方式,整合自然资源和扶贫资金,把细碎、分散、沉睡的各种资源要素转化为资产,增加贫困人口的财产性收入。[5]定点扶贫是充分发挥企业的行业优势和组织能力,针对具体帮扶的贫困人口,创新帮扶措施,帮助他们顺利实现脱贫。[6]扶贫公益捐赠是通过资金捐赠和物资捐赠等形式,将现金和生活必备物品免费给予贫困群众,为贫困群众送去温暖。

(二)间接扶贫模式

间接扶贫模式是企业通过促进经济发展和科技进步、增加财政收入、完善基础设施和保护环境等方式来使贫困人口间接受益。尽管这种模式不能使贫困人口获得立竿见影的减贫效果,但有助于贫困地区和贫困人口实现可持续发展。其中,税收贡献是企业在贫困地区经营过程中缴纳各项税收,从而使政府有更多的能力建设基础设施、帮助贫困人口脱贫致富。基础设施建设贡献是企业在项目基地的建设过程中,对所在地的基础设施进行新建或者改造,为当地的贫困群众提供了便利。技术进步贡献是企业通过技术创新产生的益贫效应。生态环境保护贡献是企业通过环境保护技术和无害化处理等手段,在保护环境的过程中使贫困地区生态优势变成经济优势、发展优势[7]。

三、不同类型产业在减贫中的效果评价

根据产业扶贫模式的不同分类,本部分构建了产业扶贫模式的具体评价指标,并利用48家企业的扶贫数据,对不同行业的减贫成效的进行了分析。

(一)产业扶贫成效评价指标体系

产业扶贫成效评估指标体系分为三级,一级指标为直接扶贫成效和间接扶贫成效2类,二级指标进一步将企业精准扶贫成效分为生产带动成效、就业带动成效、资产收益成效、定点帮扶成效、扶贫公益捐赠成效、上缴税费成效、基础设施投入成效等7种,三级指标包含19个细化指标(见表1)。

其中,采用每百万投资所带来的扶贫效果来反映基金投资的扶贫效率:

(二)不同类型产业的具体扶贫成效

本部分将48家企业根据其核心业务划分为农业、加工制造业、旅游业和服务业四种,并在此基础上对这四种类型产业的扶贫成效加以评价。

1.不同类型产业的生产带动成效比较

根据48家企业的数据,加工制造业在产品收购环节的投资效率较高,每百万投资所带来的产品收购现金流投入超过300万元;农业在免费提供生产资料环节的投资效率最高,每百万投资所带来的免费生产资料投入超过4万元;加工制造业在提供技术指导和培训环节的基金投资效率最高,每百万投资所带来的技术培训投入接近2万元;农业每百万投资所带来的参加技术培训的贫困人口超过8人次,处于领先地位(见表2)。总体来看,农业和加工制造业的生产带动效果较好,旅游业和服务业的生产带动效果较差。

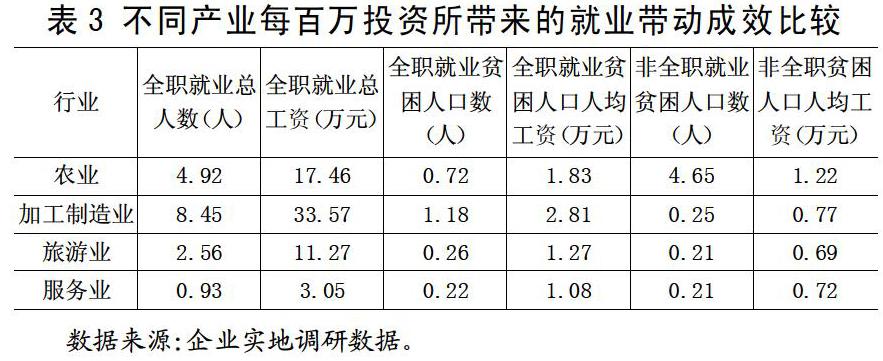

2.不同类型产业的就业带动成效比较

根据48家企业的数据,加工制造业每百万投资所带来的全职就业总人数超过8人,每百万投资都能带来超过1个全职就业贫困人口,每百万投资所带来的全职就业总工资收入超过30万元,每百万投资所带来的全职就业贫困人口人均工资接近3万元。农业每百万投资所带来的非全职就业总人数均超过12人,非全职就业贫困人口超过4人,非全职就业贫困人口人均工资超过1万元(见表3)。由此可见,加工制造业在全职就业带动方面处于优势,各项指标都处于前列;而农业在吸纳非全职就业人口方面处于优势,各项指标都处于前列。这主要是因为农业产业就业更具有灵活性。

3.不同类型产业的资产收益成效比较

根据48家企业的数据,服务业每百万投资所带来的土地流转投入最高,超过50万元;农业每百万投资所带来的流转贫困户土地投入最高,接近4万元;农业流转贫困户土地亩均租金最高,超过2万元;农业每百万投资能带来流转超过3户贫困户土地(见表4)。整体来看,在通过土地流转带动贫困户当面,农业企业的资产收益扶贫效果最好。

4.间接扶贫成效比较

根据48家企业的数据,加工制造业每百万投资所带来的上缴各项税费最高,达到了10.53万元;农业每百万投资所带来上缴各项税费最低,仅为2.59万元,主要原因是农业企业享受税收减免等优惠政策。旅游业和服务业每百万投资所带来的经营性基础设施投入超过100万元,这两类行业经营性基础设施建设投入较大;农业和加工制造业的经营性基础设施建设投入较小,均不超过50万(见表5)。

(三)小结

通过对48家企业数据的分析,结果表明:

1.农业和加工制造业在产业扶贫成效中表现较好

农业和加工制造业的扶贫成效最明显最直接,带动的贫困人口相对较多,尤其是在生产带动和就业带动方面优势较为显著。得益于本身的产业属性,农业和加工制造业更加符合农村人口的生产和技术习惯,贫困人口更容易适应这些产业,进而带动的贫困人口自然也相对加多。因此,在脱贫攻坚和未来的乡村振兴中,应重点在乡村发展特色农业和绿色环保型的加工制造业[8]。

2.旅游业和服务业的间接扶贫效应相对较高

旅游业和服务业在税收贡献和基础设施投入贡献方面表现较好,尤其是在基础设施投入方面远远高于农业和加工制造业。贫困地区应该统筹谋划,将基础设施的完善与旅游业和服务业的发展统筹考虑,提高资源利用效率,实现基础设施建设的科学性和合理性。

3.旅游业尚未充分发挥其带动优势

旅游扶贫是精准扶贫的重要途径之一,在扶贫中发挥着独特且不可替代的作用。但是就调研的旅游企业看,旅游扶贫的减贫效应的还有待提升。部分企业在旅游开发中效率缓慢,存在产业趋同、贫困户参与机制和利益分享机制缺乏等问题[9]。

四、产业扶贫中存在的问题

(一)产业覆盖不够,带动辐射能力不足

企业扶贫有别于政府扶贫,企业首要目标是盈利,企业是在盈利目标的前提下兼顾扶贫。部分企业扶贫项目对劳动者劳动能力、文化水平、学习能力要求较高,市场上的就业者往往比贫困人口更具有竞争力,而多数贫困人口由于缺乏劳动能力、技术、文化水平,难以满足企业的需求,难以胜任企业提供的岗位,真正贫困人口难以参与到这些项目中。

(二)选择项目脱离实际,可持续性不强

部分企业扶贫产业项目选择脱离实际,实际工作中针对每户贫困户制定脱贫计划并未经严格论证或者脱离实际,只是表现在书面上有脱贫产业扶持计划,实际上施行起来效果大打折扣,难以带来理想的效果。产业扶贫项目选择低端化、同质化问题突出,部分项目前期调研工作不充分,不能结合当地实际情况因地制宜的选择项目,选择的多是短平快项目,附加值不高,形不成规模,打不开市场,带动扶贫效果有限,不具有可持续性。

(三)利益联结机制不健全,调动贫困人口能动性不足

部分企业与贫困户之间利益联结不够紧密,与贫困户之间的合作方式比较简单,多以雇佣劳动或者订单形式为主,尚未形成利益共享、风险共担的共同体和二次分红等利益分配的机制。此外,忽视贫困群体的主体地位导致贫困群体被动参与,在扶贫带动中未能充分发挥贫困户的能动性,贫困户参与程度不高,不能充分调动贫困人口的积极性。

五、提升产业扶贫成效的对策建议

(一)政府层面

1.加大支持力度,搭建好服务平台

政府应完善基础设施和公共服务,提升制度和产业政策供给。一是政府加大在产业扶贫企业所在地基础设施投入,重点加大仓储、物流、网络等基础设施建设投入,保障企业释放更多资金专注于生产经营。二是政府对产业扶贫企业一定的政策优惠,比如税收优惠、产业扶贫企业资金奖励等。

2.统筹产业规划,科学选择扶贫产业项目

当地有关部门要做好产业总体规划,加强区域产业统筹发展,将扶贫产业纳入到地区整体产业发展框架内,加强各产业之间的相互协调和促进。努力让扶贫产业更加特色化、优质化、精细化,充分考虑贫困户之间的家庭劳动力异质性。认真搞好扶贫产业与市场论证,确保扶贫产业符合本地资源禀赋、市场需求。

(二)企业层面

1.科学分配利益,加强利益联结

扶贫企业一方面承担着扶贫的使命,带有公益性质,一方面企业为以利润最大化为目标的经济组织,只有通过处理好产业基金与所投资企业之间的利益分配关系,才能缓和两者之间的利益冲突。要让更多的贫困户参与到企业的经营发展中来,形成利益共享、风险共担的共同体和二次分红等利益分配的机制,贫困户收益与经营主体利润挂钩。

2.加强贫困人口培训,变“输血”为“造血”

加强贫困人口、致富带头人等农业人员专题技能培训,为贫困农户增收提供智力支持。根据贫困农户家庭劳动者成员的就业情况,分类施策、精准服务,增强贫困人口脱贫致富的内生动力,提升贫困人口就业能力,努力实现由单纯“输血”向帮助贫困人口“造血”的转变。

[參考文献]

[1]李小云,于乐荣,齐顾波.2000-2008年中国经济增长对贫困减少的作用:一个全国和分区域的实证分析[J].中国农村经济,2010(4):4-11.

[2]汪三贵,胡联.产业劳动密集度、产业发展与减贫效应研究[J].财贸研究,2014,25(3):1-5+31.

[3]张萃.中国经济增长与贫困减少—基于产业构成视角的分析[J].数量经济技术经济研究,2011(5):51-63.

[4]刘明月,陈菲菲,汪三贵,仇焕广.产业扶贫基金的运行机制与效果[J].中国软科学,2019(7):25-34.

[5]施海波,李芸,张姝等.精准扶贫背景下产业扶贫资产管理与收益分配优化研究[J].农业经济问题,2019(3):92-99.

[6]陶建群,庞伟,刘芋艺.定点扶贫中的“输血”与“造血”——国企精准扶贫的华融经验[J].人民论坛,2018(3):124-128.

[7]雷明.绿色发展下生态扶贫[J].中国农业大学学报(社会科学版),2017,34(5):87-94.

[8]王多玉,张轩铭,修文艳等.发展绿色食品助推产业精准扶贫[J].中国农业资源与区划,2016,37(9):7-9+52.

[9]莫光辉.精准扶贫视域下的产业扶贫实践与路径优化——精准扶贫绩效提升机制系列研究之三[J].云南大学学报(社会科学版),2017,16(1):102-112.

[责任编辑:潘洪志]