黎英海在《民歌钢琴小品50首》中的民族和声实践

2020-02-04余咏洋

余咏洋

摘要:黎英海先生(1927-2007)是中国当代著名的作曲家、音乐理论家、教育家、音乐活动家,是中国民族音乐发展历程中的一位跨时代人物,而黎英海先生便是探索者中的重要人物之一,特别是在民族音乐的创作和研究中,写下了浓墨重彩的一笔,他的《汉族调式及其和声》这本书是中国钢琴作品写作和民族和声研究的典范,在和声的学习与教学中依然深受这本书的影响。他以汉族民歌为主,整理出了《民歌钢琴小品50首》。而本文就黎英海先生的《民族钢琴小品50首》进行简要分析,从作品的选材、民族调式、和声、织体等方面进行论述,从而进一步学习和解剖黎英海先生在民族音乐理论和作品的艺术价值。

关键词:黎英海 民歌 钢琴小品

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2020)24-0046-04

黎英海先生在钢琴写作领域造诣颇深,而钢琴和中国传统乐器有很大区别,所以在演奏民族化的作品也难免会有西方大小调的烙印,而如何克服这种因素,发扬钢琴本有的优势,也是众多作曲家、钢琴家不断摸索的课题。他用不断创新与民族音乐体系结合,最终在他的理论著作《汉族调式及其和声》以及他的钢琴著作《黎英海钢琴作品选集》中便有了充分体现。

一、黎英海先生钢琴创作特点简析

(一)鲜明的音乐形象

黎英海作品中大都具有鲜明的音乐形象,从他的歌曲来说,从歌曲的歌词内容到音乐乐思,都保留着具体的音乐形象,甚至脱离了歌词,也可以是一部非常好的器乐作品。

(二)在原作上加以改编

黎英海先生在其钢琴作品上的创作尤为注重对原作的继承和改编,《夕阳箫鼓》《阳关三叠》这两首就是古琴曲移植到钢琴曲的典型代表,而本文所关注的《民歌钢琴小品50首》也是在各地传统民歌的基础上加以改编,配上巧妙的伴奏织体,让这些民歌具有了和声元素和复调的对位元素,使得这些民歌焕发出了别样的色彩。

(三)对传统民族乐器的模仿

黎英海先生在写作钢琴曲时,不仅注重保留其音调和节奏,还对传统民族乐器演奏法加以模仿,尽可能地再现一些民族乐器的演奏特点,就《阳关三叠》这首为例,在其13小节到15小节这段中,如流水般的下行六连琶音,就好似双手在古琴上均匀的刮奏,模仿出古琴通透清脆的声音,在11小节到15小节用四度五度音程来模仿古琴音效,营造出这首曲子的孤独和忧伤之情。

二、《民歌钢琴小曲50首》的和声特点

(一)从各调式和声特征来看《民歌钢琴小曲50首》以及和弦中偏音的处理

民族和声其实是依附于调式而存在的,不同的调式有不同的特征音,这便是使民族和声不能脱离其调式,而五声调式与建立在七声音阶上的三度叠置的和弦是有矛盾的,首先碰到的就是和弦构成中的“间音”问题,而“间音”是指通过三度音程排列时出现的偏音(清角、变徵、变宫、闰),若不加以润色和修饰,将和大小调和声效果一致,效果将不伦不类,以下笔者将通过各调式的视角来做分析。

羽调式:一个具有小调特征的调式,和自然小调有诸多共同点,从羽调式开始谈起是因为羽调式的和声体系较为完善,他的主和弦、下属和弦和属和弦的根音(la re mi)都是五声调式音阶中的音,而且主和弦与Ⅲ级和弦都不包含三度间音,处理会容易许多。以《黎英海钢琴作品选集》中的《中国民歌小曲》第一首云南《花灯》(no.1)这首钢琴改编曲为例,这首是以云南汉族民间歌舞曲改编的钢琴曲,此曲为五声E羽调式,不断地强调羽和宫的小三度音程,也是羽调式民歌的标志性特点,#F处于属和弦的5音,C处于下属和弦三音,属于《汉族调式及其和声》中所提到的羽调式中的II类和弦,使用起来不会改变原曲风格,却又能提高整体和声动力。

《蓝花花》(no.2)是由陕西民歌改编的钢琴曲,旋律抒情略带哀伤情绪,是#c五声羽调式,这首曲目在第7小节同样使用了下属和弦,但出现的偏音A虽然为三度间音,但在蓝花花这首曲目中效果理想,用了这个音恰好对整个曲子带来了更好张力,实属巧妙,从第一小节的左手还使用了四度和声音程来加厚旋律声部,在这里的四度正好由羽音和商音构成,这种四度和声音程在我国民族音乐中较为常见,主要还突出了整个片段和声的色彩性。这首曲子在第八小节左手使用了模仿第七小节右手旋律声部的模仿复调的手法,在民族音乐中也是比较多见的。

宫调式:宫调式是在五声调式中最为明亮,且最具有大调特征的调式,他的主和弦和上方三度角音构成一个大三度,所以在宫调式中极为常用,很多旋律情绪较为欢快的作品常用语宫调式。但宫调式不及羽调式容易使用,下属的根音为三度间音(清角、变徵),若是雅乐宮调式的话,下属和弦将会变成一个减三和弦,直接使用效果将不是很理想,属和弦的三音也为三度间音,因此巧妙的处理显得尤为重要。以福建民歌《渔民歌》(no7)这首钢琴改编曲为例:该曲为F五声宫调式,旋律为纯五声性质,在属和弦中有三度间音的使用情况,在第四小节使用了一个III34和弦,保证了徵音位置又让E(变宫)音在五音位置,淡化其不协和感,同样在第七小节的最后一拍出现的E (变宫)音,因为正处于弱拍位置,不协和感不明显,从这首渔民歌的和声编配可以看出黎英海先生善于巧妙地避免三度间音的不协和感。

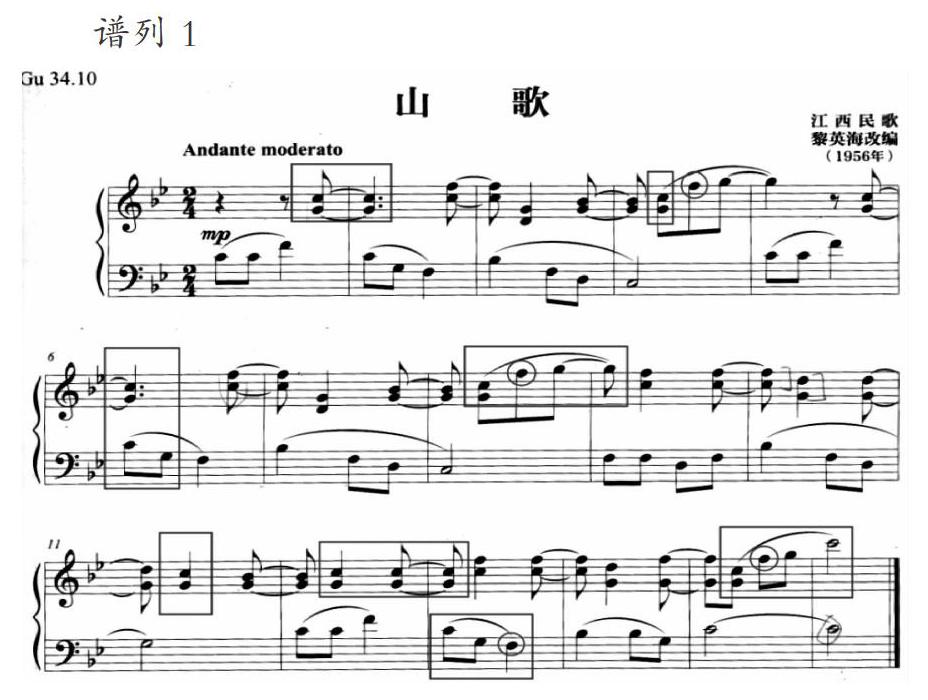

商调式:商调式不同于羽调式和宫调式,他的主和弦包含了三度间音,但和弦的三音有无却对和弦的肯定性造成很大影响,在雅乐商中,三度间音为变徵音,具备大调色彩,燕乐商和清乐商是加入清角音,主和弦是个小三和弦,具有小调色彩,且下属和弦的三音为三度间音,说以在T-S这样的和声语汇就不太容易处理,但是D和弦正好是个大三和弦,且都是五声调式内的音,所以比较好用。拿江西《山歌》(no.14)这首钢琴改编曲为例,这首曲子是bB无声商调式,其主和弦在运用上省略了属于三度间音的三音,虽然音响的饱满性降低了,但是又更加显现出了山歌所需要的空灵感,和整体曲风非常贴合,而且这首曲子还多次出现了用徵音代替三度间音的情况,在谱列1中用蓝色圆圈标出,这样的用法会使乐曲中的旋律流畅性很强,终止式的时候又可以填补主和弦缺乏三音的空白效果,强化了五声调式音乐的特点。

谱列1

角调式:角调式是五种调式和声中最为少见的一种,因为五级音是最能支持主音稳定度的,然而在角调式中却没有五级音,所以很多地区甚至找不到相应调式的民歌,他的主和弦为小三度关系,更加趋向于小调色彩,在其燕乐七声调式中,角和弦为减三和弦性质,这样主和弦的稳定性必然大打折扣,所以基本不存在燕乐角调式。下面笔者以山东民歌《逗歌》(no.23)这首钢琴改编曲为列,这首曲子为E五声角调式,从谱面上可以发现,使用大量的羽音和角反复交替,和声上也大量采用下属羽和弦,来巩固角和羽的关系,但因为过多的使用羽和弦,那么强调角音就变得尤为重要了,在作品的第一小节和第九小节中,使用了代表DVII级的商和弦来充当属功能,从而使得整体和声逻辑配置的平衡,在第4小节处使用了一个S(羽和弦)的第二转位,用来强调主要角,避免整体调式倾向性的改变,否则会造成向羽调式的游离而失去了角调式为主的地位。

徵调式:徵调式是我国汉族民歌的一个常用的调式,但是其主和弦又包含了三度间音,属和弦也包含了三度间音,所以在对和弦使用时的色彩和肯定性上会有一定的影响,而在主和弦的三度间音是变宫时,具有大调特性,同时是闰时便又具备小调特点,因此在主和弦和属和弦的进行中,需要加入一些其他的和弦来缓解三度间音连续出现时带来的不和谐感,通常TSVI(角和弦)和弦就有缓解主到属的紧张感,甚至在一些情况下,可以用来代替或者作为过渡和弦来对整个调式进行润色,对整个作品的和声效果超产生很好的作用。如内蒙古民歌《打连成》(no.17)这首钢琴改编曲中,这首作品为A五声徵调式,黎英海先生就在终止式中使用了TSVI-T,正是因为变宫音以五音位置出现了,淡化了变宫音在主和弦三音位置所带来的不协和感。

徵调式的下属和弦为宫和弦,三个音都为五声调式内的音,效果稳定且丰满,但就因为这样,会对整个调式的倾向性带来较大困扰,稍有不慎就会造成偏离主调的后果,所以在这个时候,使用下属组的SII和弦来代替或者伴随S和弦的出现会比直接使用下属S来的缓和。以陕西《游铁道》这首钢琴改编曲为例,这首曲子是D五声徵调式,在第三小节和第八小节就用了SII-S这样和声进行的处理来淡化向S和弦偏离的调性感。

在黎英海先生的其他作品中,每一首都包含着对三度间音的处理方式,笔者在此就不进行一一列举了。在他的《汉族调式及其和声》中,是主张三度疊置和弦作为和声材料的基础的,省略三音,替代三音,附加六度,通过低音旋律的处理等方式来淡化三度间音的不和谐感,弱化其音响效果上的尖锐感。

(二)从《民歌钢琴小曲50首》中去发现和声功能与色彩的关系

谈到和声的功能和色彩,一般把传统的大小调和声统称为功能性和声,在和声中有稳定和不稳定的作用,这种作用,也就是大家常说的和声功能,和声的功能就是把整首作品的各级和弦彼此连接起来,围绕着调的中心,形成了一定的序进逻辑。比如T-S-D-T这样的典型进行。

而和声色彩却是由多方面因素所构成,音区,声部,乐器音色,配器等等因素的影响造成和声色彩的多种多样。黎英海在其《汉族调式及其和声》中认为,功能体系也不仅仅只是大小调才会有,它既然是依据以主音与主和弦的音调为基础,在其音响效果所产生的现象,再结合调的逻辑所形成的体系,就自然而然带有了一定的普遍性原理。依靠功能性的减弱来增强调式的色彩性,这种做法也是三度叠置和弦为基本原则。所以在五声调式的和声配置中,和弦的序进逻辑依然可以用T-S-D-T的思维框架来进行。在实际的运用中三度间音的出现在和弦的根音或者三音位置的时候,弱化其功能性就变得尤为重要了,省略五音的三和弦,用副三和弦来代替或者伴随正三和弦等方式来处理偏音问题,在黎英海的《民歌钢琴小曲50首》中就体现了他的这种思想。

在《嘎达梅林》这首钢琴改编曲,这是一首E羽五声羽调式的内蒙古民歌,笔者将整曲前部分的和声用西方大小调的功能和声进行标记,整首的和声序进以T-S-D-T在走,从五声调式角度是(羽-商-角-羽)。而这首以柱式和弦为这首旋律来配和声,整体和弦效果比较丰满,整曲的音响效果非常理想。从这能够很明显的看出,功能和声的序进逻辑在中国民歌中的运用可行性。见谱列2。

谱列2

江西民歌《牧童山歌》这首钢琴改编曲使用了T-D-T的进行,这首民歌为F五声徵调式,所以T-S-D-T可理解为(徵—宫—商—徵)这样的功能性和声进行。在本作品中,作者将主和属和弦的三度间音悉数省略掉,形成了不完全的主属和弦,从而显示出了这首钢琴改编曲中和声的色彩性,在第七小节中,左手声部又使用了一个低音为偏音闰、省略三音的和弦,显示了黎英海先生在以功能和声的基础上追求色彩上的变化。可见,在五声调式的和声中,功能和色彩是并重的。

三、结语

笔者通过对《民歌钢琴小曲50首》弹奏、分析,并且向专家请教,查阅各类文献资料等方式,将黎英海先生的《民歌钢琴小曲50首》汇总成这篇文字。本文仅以黎英海先生的《民歌钢琴小曲50首》为实列来分析其音乐创作与和声编配技法的运用,主要从调式特点、和弦结构、声部进行、三度间音的处理与和声的功能与色彩的关系为重点加以阐述。

近年来国家在民族音乐的发展上呈现较大趋势,让笔者感受到了中国民族音乐正处于高速发展的好时段,希望中国民族的发展能够借此机会更加蒸蒸日上。

参考文献:

[1]黎英海.黎英海钢琴作品选集[M].北京:人民音乐出版社,2014.

[2]黎英海.汉族调式及其和声[M].上海:上海音乐出版社,1959.

[3]樊祖荫.中国五声性调式和声的理论及其方法[M].上海:上海音乐出版社,2003.

[4]徐平力,黎英海.早期作品和声技法研究——以七首《前奏曲》为例[M].北京:中国音乐出版社,2019.