民国时期湖北城市疾疫灾害与社会应对

2020-01-14王肇磊

王肇磊

(江汉大学 城市研究中心,湖北 武汉 430056)

自从城市诞生以来,瘟疫便与城市发展如影相随,历代文献资料一般将其称为“瘟疫”“时疫”“瘟病”或“疫疠”。它是人类社会的顶级灾害之一,不仅造成了大量的人口损失,而且还严重地恶化了城市发展的环境,即便是在现代医学发达的今天,它仍是城市发展的大敌。因此,探讨历史时期的城市疾疫问题,对于当代城市公共卫生建设与市民健康保护均有着积极的现实意义。目前,关于城市疾疫问题的研究已逐渐引起广泛的关注,[1](序二)成果丰硕,其中不乏关于湖北疾疫问题的探讨,但仍有相当的研究空间,尤其是对民国时期湖北城市疾疫问题的探究,基本上还是空白。故本文试就民国时期湖北城市疾疫问题做一些探析,以求方家指正。

一、民国时期湖北城市疾疫灾害基本概况

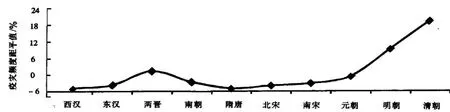

湖北地处南方卑湿之区,秦汉以来常受疾疫的侵袭。汉文帝后元二年十月大旱,“衡山国、河东、云中郡民疫”。[2](p448)新莽地皇三年夏,襄阳、随州一带“大疾疫,死者且半”。[3](p468)后随湖北城市发展,疫灾更是不断,频率也越来越高(见图1)。晚清时期疾疫流行高达39次,受灾城市17座。[4]如“同治九年秋,江陵大疫,民多暴死”。“光绪七年夏秋,兴国(今阳新)大疫,死人无数,次年疫稍轻,损人亦多”。“光绪十四年秋,湖北汉阳府之沔阳州大疫,民多死。”宣统元年,汉口死于霍乱者“弥目皆是”,幼童染上天花者90%不治等。[5][6](p318)[7](p98-101)

图1 湖北疫灾频度朝代变化图

图2 1932—1935年武汉三镇急性传染病死亡人数图

民国时期,湖北城市疾灾愈加严重。据笔者爬梳地方志等史料统计,湖北城市在1912—1949年间共发生了253次较大规模的疾疫流行,其中影响大者有:1918年应山县发生瘟疫,城乡共死亡3万余人;[8](p5)1932年武汉霍乱大流行,死亡1541人;[7](p106)同年,湖北宜昌、沙市、樊城、咸宁、京山、蔡甸、武穴等12个城镇暴发霍乱;[9](p413-414)1938年,南漳县城关、武镇霍乱流行,病死600多人;[10](p545)1941年枣阳县城乡天花流行,患病者多,死亡率高;次年8月,县城周围霍乱流行,万余人染病,仅12日就死亡400多人,以致人心惶恐,“各于门前撒石灰以避瘟”;[11](p522)1945年7月公安县朱家湾溃口,导致虎东地区霍乱大流行,死亡达3万人之多,县城涂郭巷居民中几乎家家染病,平均每天死亡32人;[12](p559)1946年8月宜昌县城收治霍乱传染者120人,死亡31人,且还有数量较多未诊治的染疫者。[13]兴山、当阳等城市也有数量不少的“疫病流行”记载,[14]但未载明具体的染疫人数。尽管染疫人口不确,但有理由相信,这些“大疫”给其肆虐的城市造成了很大的破坏则是肯定无疑的。

二、民国时期湖北城市疾疫流行基本特征

通过相关史料考析,笔者认为民国时期湖北城市疾疫流行具有以下四个基本特征。

(一)种类多、频率高、影响范围广。

据统计,民国时期湖北城市疾疫类型主要有伤寒、类伤寒、斑疹、赤痢、天花、鼠疫、霍乱、白喉、流行性脑脊髓膜炎、猩红热、麻疹、疟疾、肺痨(肺结核)、回归热等十余种,其中以天花、肺痨、霍乱、伤寒、赤痢、疟疾影响最大(见图2)。[7](p98-101)

湖北城市疾疫不仅种类多,而且流行频率高,影响范围广。据地方志记载统计,湖北城市疾疫发生频率在近代明显升高。在晚清72年间,湖北城市有28年发生大疫39次,发生频率为0.54次/年。在1912—1937年间,发生疫灾的年份竟高达21年,城市疾疫流行次数增至50次,疾疫流行频率上升到1.92次/年,约为晚清时期的3.56倍,这还不包括4次全省范围的疾疫大流行。在1938—1949年间,疾疫流行更加频繁,年年疫灾。据统计,霍乱、天花、疟疾、猩红热、伤寒等疾疫灾害在湖北城市流行次数,共计203次,流行频率则剧增至16.9次/年,全省无一城市能够幸免,其中尤以霍乱流行范围最大。如1939年湖北宜昌、老河口、随县、当阳、襄阳、樊城、谷城、宜城、光化(今老河口市光化镇)、荆门、郧县、郧西、均县(今丹江口市)、(十堰)里堰、(十堰)黄龙滩等15座城镇发生霍乱流行,影响甚广。[15](p5)

(二)危害程度大。

疾疫流行的巨大危害在现代医学不发达的民国时期最直接的表征是造成染疫人口的大量死亡。例如,监利县经过20世纪30年代初几次大规模疾疫流行后,人口骤减。1934年全县编审人口由1865年的882609人减至468777人,几乎减少了一半,城关人口亦损失较多。1941至1942年监利县连续两年发生天花大流行,死亡4万余人。1946年四五月间城关天花再次流行,发病670人,死亡662人。[16](p668)武汉在1932—1935年间每年死于各种疾疫的人口数以千计。在1931—1933年间,汉口因各类疾疫流行死亡人数高达14389人,占总死亡人数的49.6%。[17](p385)1946年武汉市的因霍乱大流行因死亡人口众多而成为西方世界的一个大新闻。[18]1941年兴山县回归热、伤寒、疟疾流行,患者达总人口的70%以上,各城镇死亡极多。[19](p510)据《新湖北日报》报道:“全县仅死于回归热者就高达5万余人。”[20](p225-226)其他湖北城镇饱受疾疫肆虐之情形亦相类似,史料记述极丰,兹不备举。

(三)疾疫并发特征显著。

湖北城市环境非常适合各种传染病细菌、病毒的繁殖和传播,历史上经常发生多种疾疫并发流行的现象。武汉三镇在20世纪30年代初每年都会发生8~10种疾疫流行。1940年江陵荆州城、郝穴等城镇因霍乱流行而死820人,且天花、麻疹等疫病时有发生,伤寒、痢疾、脑膜炎等更为常见。[21](p607)1944年松滋县城“夏秋以来疾病甚多,尤以痢疾、疟疾流行为盛”;霍乱、疟疾、痢疾、天花、麻疹、伤寒、猩红热等烈性传染病在20世纪40年代还经常一并流行,造成较多的人口死亡。[22](p655)1947年5月大悟县城乡先后流行天花、斑疹、伤寒等急性传染病,人口死亡也很多。[23](p17)其他城市疾疫并发现象也很常见。

(四)疾疫流行与城市发展关联度强。

一般而言,中国传统时期的疾疫流行与城市发展规模、发展程度有很强的关联度。张志斌根据城市疫病流行学理论对中国古代疾疫问题的研究,总结出了科学的结论:中国古代疫病流行频数最高的江苏、浙江、湖北三个省份,同时也是城市化水平最高的区域。[24](p121)这一结论也同样适用于民国时期湖北城市疾疫流行的实际情况。随着民国时期湖北城市近代经济的发展、人口规模的扩大,城市疾疫流行频度也迅速增加。如在1912—1937年间就有50次疾疫流行,而这段时期恰好是湖北城市发展的黄金时期,其发生频率远超湖北城市近代化启动的晚清时期与传统城市发展高峰的明清两代,从而有力地证明了疾疫流行与城市发展程度有着密切的关系。不仅如此,疾疫灾害类型也随城市的发展、人口的增加而不断增多,疾疫并发性特征愈加显著。例如,武汉在1931年先后暴发霍乱、天花、伤寒、斑疹伤寒、痢疾、猩红热、白喉、流行性脑脊髓膜炎、回归热、疟疾等流行病10种。1932年,又发生了霍乱、天花、伤寒、斑疹伤寒、痢疾、猩红热、白喉、流行性脑脊髓膜炎、回归热等流行病9类。1933年则有霍乱、天花等疾疫10种。此种疾疫并发的情况一直持续到20世纪40年代末。[7](p101)湖北其他城市因发展水平滞后于武汉三镇,其疾疫虽时有发生,却远低于武汉三镇的疫灾并发数。这一规律至今仍在起作用,例如21世纪初SARS首先在广州、北京、天津等大城市爆发、流行且危害甚大,而对中小城市的危害程度则小得多。

总的来说,上述疾疫流行特征是湖北地理环境与社会因素综合作用的结果,并深刻影响了民国时期湖北城市的发展。

三、疾疫流行原因

疾疫流行过程就是传染病菌、病毒在人群中发生、发展和转归的过程,其流行必须满足传染源、传播途径和易感人群三个基本条件。这三个为现代传染病学所界定的基本条件,往往是多种因素促成的,即自然因素和社会因素。

(一)自然因素。

环境对疾疫的产生、流行有着很大的影响,在潜移默化间悄然改变疾疫的存在方式和流行过程,并在某种程度上决定着疾疫的消亡,而急性传染病受地理和气候两大环境因素的影响尤为明显。湖北地处江汉水乡,属于亚热带季风气候,温暖潮湿,极利于各种微生物及动植物的生长,但也为多种病原菌、病毒、中间宿主、媒介生物提供了良好的繁殖条件。古人对此有深刻的认识。巢元方在《诸病源候论》中指出,“一岁之中,病无长少,率相似者,此则时行之气也”,“疠疫病候,其病与时气、温热病相类”。[25](p64)随近代西方医学传入,人们对环境与疾疫关系的研究更为透彻:“若稍加研究霍乱与季候之关系,则可见中国南部及中部之每次流行,常开始于八月,以达九月或十月,其较此时爆发更早者甚少,较迟者则更为例外。”“每当冬春两季雨量少时,霍乱流行常随之而发”,“虽非绝对,但显然有关。”[26](p46-47)湖北因其自然环境而成为中国多种疾疫流行的源发地之一。

同时,瘟疫作为次生灾害,常常伴随着水旱等自然灾害出现。湖北城市地理环境特殊,水旱灾害频发,尤其是近代以来湖北处于历史自然灾害多发期。民国时期后,湖北城市遭受水旱灾害的频率明显提高,特别是水灾。[27]据记载,湖北省在1912—1949年的38年间里有34年发生了较大规模洪水灾害。[28](p205-252)[29](p72-99)时人云:“民国十年以前,大水数十年一见,民十以后,冲决之患无岁无之”。[30]旱灾亦较寻常。据统计,近代湖北一共发生过8次全域性旱灾,其中民国时期6次。[31](p239)此外,湖北还常发生雪灾、风灾等自然灾害。[32]在社会生产力欠发达和社会保障制度欠完善的民国时期,自然灾害会经常造成区域性的甚至是全域性的饥荒,从而增加了疫病流行的机会。1931年武汉特大洪灾造成霍乱大流行,在水灾最初100天内灾民每千人死亡高达22人。次年天花流行,死亡2682人,连续6年,死亡共计11384人。[33](p57-60)1935年远安、恩施、阳新等十县城乡“因亢旱过久,瘟疫流行”。[34]可见,民国时期湖北城市疾疫流行频率高与水旱等灾害频发有着极为密切的关系。

(二)社会因素。

疾疫灾害就某种意义而言,不仅是自然次生灾害,而且还是社会灾害。考察民国湖北城市疾灾史料,影响疾疫流行的社会因素主要有城市人居环境、社会失序、人口流动和交通等,它们往往在疾疫发生前后决定其流行范围和后果的严重程度,而自然因素亦常附于社会因素而起作用。

1.城市人居环境不佳。

民国时期,湖北城市市政建设虽取得了一定成就,但人居环境仍普遍不佳。普通民居大多为“木造瓦葺,……壁用炼砖及黏土。……设门户及二三之窗户,仅使之通空气与光线”,“室内极其黑暗”。[35](p49)这类民居因门面小,进层深,窗户少,室内普遍缺少阳光特别是紫外线的照射而阴暗潮湿,极利于细菌与病毒的生存与繁殖。此外,湖北城市还大量存在着人居环境更糟糕的棚户区。例如汉口,“棚房极多。据调查所得汉口、汉阳两地共有棚房一万三千所,居民五万六千人”。汉口棚户“两倍于汉阳”。省城武昌棚户也为数不少。[36](p13)其他城市亦有相当数量的棚户存在。棚户居民一般居住在城市边缘地带的路旁、湖畔河滨、荒草地,甚至垃圾场等区域。汉口“远来贫民结茅为屋……凡客民搭棚栖止”,大多居住在江河湖滨一带。[37]沙市贫民则沿河而居,房屋东倒西斜。[38](p280)这些“矮如穹幕小如船”的棚户居住环境极为简陋。加之棚居人口众多而密集且绝少有完善的市政与医疗设施,致使棚户区地面常年污水横流,夏季则蚊蝇成阵,卫生状况极为糟糕。[39](p28)棚户区遂成了细菌、病毒极为理想的繁殖区,这在客观上为疾疫流行提供了条件。一旦疾疫流行,棚户区便首当其冲成为疫病肆虐的重灾区,并随人口的频繁流动迅速向城市各个角落散播,从而造成全城性,甚至形成区域性的疾疫大流行。

作为城市人居环境最重要的公共卫生也长期得不到应有的重视,相关卫生设施极为缺乏。加之居民普遍不讲究卫生,城市污水、垃圾、粪便处理不当,致使细菌、病毒滋生。如恩施城内污水通过街道两旁排水明沟直接排入清江、西门河,卫生状况极差。[40](p332-333)汉口汉正街大通巷一带,“积水四溢,臭气难闻,凡经过该地者,均掩鼻而行,甚至裹足不前,殊属妨碍卫生交通”。[41]城厢“厕所便池靡不秽气四溢,尤以僻处巷落之便池,更令人见之欲呕,易滋病疫”。[42]夏天,湖北城市市民“每将瓜果瓜皮易惹蝇蚋之污烂物品,抛弃街巷,以致蚊蝇群聚,影响清洁,亦且传播毒菌”。[43]即便经过新生活运动,湖北城镇的卫生环境仍是脏乱如故。[44](p536-537)时人对此做了中肯的批评:“我国人素缺乏医学常识,尤不注意公共卫生,无论通都大邑,穷乡僻壤,群众之起居、作息、衣食、庐舍,其不适于卫生者,亦多矣。又何怪每年见戕于疫疠者,层出不穷。”[45]总之,城市人居环境不佳是民国时期湖北城市疫病流行的一个重要原因。

2.社会失序。

民国时期是湖北历史上最为动荡的时期之一。长期的社会失序往往会直接导致民众流离失所,饥寒交迫,使其健康备受摧残,提高了人群感染疫病的概率。同时军队征战与百姓避乱的双重推动下亦会导致疫病的迅速流行。例如,1938年秋大批市民因日军侵占蕲州涌进城中天主教堂避乱而导致霍乱暴发,死亡千余人。[46](p735)1938年10月武汉沦陷,数以万计的难民途经沙市西去四川,致使霍乱、伤寒、流脑大流行,沙市红十字会组织60人的掩尸队,多以一坑埋尸5~10具。[47](p288)1939年7月,国军某部士兵患霍乱死于老河口孟楼镇,尸体被送回纪洪镇,霍乱随即在两地流行,后又蔓延到本县各集镇,前后流行月余。[48](p561-563)1940年3月建始县城东郊金银店驻军瘟疫爆发流行,死亡士兵数百名,并波及周围百姓,死亡百余人。[49](p651)1946年,谷城因“大军过境,各部队死亡士兵甚多,病兵沿途皆是,以至瘟疫流行,尤以疟疾、伤寒最剧,患者十之八、九,民众呻吟床榻,甚为惨痛”。[50](p438)这样,社会失序便成了湖北城市疾疫流行的又一诱因。

3.交通与人口迁移。

民国时期湖北还因交通便利、人口迁移频繁,导致外地疾疫流播至本省各城镇而形成输入性疾疫流行。1932年4月上海霍乱流行,7月即扩散至武昌、汉口、汉阳、宜昌、沙市、樊城、蔡甸、咸宁、京山、武穴等湖北城镇。[51]1945年鄂西公路沿线恩施、建始、巴东等城市因人员过境频繁,不断有霍乱、回归热、斑疹伤寒等时疫暴发、流行。[40](p960)时湖北省政府对此深有体会:“霍乱疫病为害甚烈,传播亦极辽远。抗战以来,大军征调、人口流动,此种疫症常藉水陆交通蔓延。”[52]武汉三镇、沙市、宜昌等湖北城市因位于水陆交通节点而备受霍乱等疾疫的肆虐。

4.防疫和治疗水平落后。

民国时期传染病治疗水平仍很落后,每值疾疫流行之时,缺医少药是为常态。1946年谷城县因“疟疾、赤痢甚为流行,病者颇多,缺少药品”,特发电函要求省卫生处速发各类药品一万六千余支。[53]宜昌亦曾在疫发时节向湖北省卫生处发特函调拨短缺注射疫苗四万八千余支。[54]其他城市亦多如此。以至于有些城市在治疗疾疫时,还存在着“卫生工作队带来的药品很少,尤其是防疫针未带”的情况。[55]这都极大地制约了当时防疫工作的顺利进行。

此外,湖北城市民间卫生习俗、市民疾疫认知水平等因素也影响了疾疫的流播与防控。

需要特别指出的是,抗战时期日军为了打击中国军民的抗战信心和抵抗力量,还在大冶等城市用飞机播撒霍乱细菌,造成了大量的人口死亡。[56](p419)这进一步加剧了湖北城市的疾疫流行。

总之,城市时疫频发、流行的各种因素绝不是孤立的,而是相互交错影响着民国时期湖北城市疾疫的流行。

四、社会应对措施

鉴于疾疫流行的严重危害,民国湖北社会各界采取了诸多积极应对措施。

(一)健全组织,颁布防疫规章,成立应急防疫、治疗机构。

疾疫爆发与流行,作为具有突发性和复杂性的公共卫生事件,非某一个单位或团体所能独立解决,需要全社会共同参与,由政府成立应急指挥中心,组织各种力量,才能消除。北洋政府和南京国民政府均在中央卫生部(署)下设立了主管传染病防治的科(司),以指导全国卫生防疫事务。[57]湖北省亦相应地设立了卫生处领导下的防疫股,督导全省传染病预防工作。各县市则在政府所在地设置了专职卫生防疫的处(科)或类似的防疫组织,如汉口市卫生管理处,武昌市卫生科等。[58](p183-241)为统一防疫工作部署,湖北省各城市均成立了专门的“防疫委员会”。例如武(昌)(汉)阳防疫委员会,其委员长由省民政厅厅长担任,副委员长由省会公安局局长担任,分设总务、医务、宣传、检查、灭蝇五组,分别由民政厅、财政厅、教育厅、省立医院、省党部、省会公安局、武昌县政府、汉阳县政府、商会等职能机构和团体总司其责。[59]同时,湖北省政府还要求各城市建立疫情报告制度。[60]这为湖北防疫与疫病治疗活动的开展做了制度准备,并推动了全省城市防疫事业的发展。

湖北省政府还在国民中央政府颁布的《传染病预防条例》等三十余个防疫法规基础上,[9](p176-179)增订了一些切合湖北城市实际的地方法规,以督促社会各界积极开展行动,达到有效控制疾疫流行的目的。如1930年汉口市为防治肺痨、痢疾、伤寒等传染病,颁布了《取缔饮食店卫生暂行规则》。[61]同年,汉口市针对街道卫生不洁问题专门发布了《街道清洁暂行规则》。[62]1942年省卫生处制定了《湖北省各市县卫生机构疫情报告须知》,要求报告湖北易流行的11种疫情等。[8](p51)这些法规为疾疫的防控提供了有力的法律保障。

为阻隔疾疫的蔓延、控制疾疫的流行,各级政府一般会根据防疫法规组建各类应急机构。如1931年国民政府水灾委员会卫生防疫组在武汉关设立车船检疫所。1933年汉口市政府委托市内普爱医院、市立医院等10家医院,并组织红十字会、防治小分队,划拨专款,制定条例,积极开展疫病防控工作。[63](卫生p8-9)政府在武昌平阅路、粮道街、汉阳门、中正路等地设置种痘站,预防天花流行;还组建注射队八队,“挨户普遍注射”以预防霍乱。[64]同时,为救治染疫人员,地方政府还依托城镇公私医院设立了临时治疗机构。如1936年省政府在汉阳开设检疫隔离医院1所,并附设实验室,收容传染病患者。1937年长江沿岸霍乱流行,湖北省便在省城设立了省立临时防疫医院。为协调各应急机构,1946年武汉还成立了防疫联合办事处等。[8](p47-50)1941年省卫生处还在鹤峰、五峰、宜昌三斗坪、兴山和郧西成立了5个卫生队;1941年至1944年又先后成立了15个医疗防疫队,在巴咸公路设卫生站、灭虱站等机构以防控疾疫流行。[7](p116-118)1942年6月宜昌城区瘟疫流行,省卫生处派宋恩保带省卫生第三队驻三斗坪、谭贞哲带省医疗防疫第四队驻太平溪,协助防疫。[65]

(二)实施应急预防接种,清洁消毒、灭虫。

接种疫苗是最有效的预防疾疫流行的手段之一。民国以前,湖北城市由于医疗条件有限很少进行预防接种。后随民国医疗事业的进步,预防接种活动才逐渐在城镇展开,尤其在疾疫流行或爆发时节。是时,湖北省政府一般都会专门发布并实施应急预防接种、疫苗预防注射的训令,以促进湖北城市疫苗注射与接种活动的开展。[66](p755)如1939年7月老河口霍乱流行,医疗队便在小范围内进行了霍乱疫苗预防注射。次年7月,军政部第五防疫大队会同平民、福民、福廉、宏慈医院及各诊所,设立预防注射站,接种疫苗。1943年6月县卫生院注射霍乱疫苗1316人,霍乱、伤寒混注6432人。[48](p561-563)1943年湖北省卫生处将伤寒菌苗拨给宜昌县政府260支、驻宜昌省医疗防疫第六队80支,为城区近郊居民注射。1945年疟疾爆发流行,城区居民患病十之四五,各机关员役亦多染病。省卫生处为此拨给治疟药物56636粒进行防治。1946年至1948年,县卫生院在警察局配合下,对城区及近郊居民种牛痘苗43191人,注射预防霍乱疫苗1312人。[66](p755)1946年5月汉口市注射霍乱疫苗共计128671人,种痘487人;6月注射霍乱疫苗126820人,种痘214人。[67]一些条件较好的单位如武汉江汉关等还专门邀请防疫机构为其职员注射疫苗。[68]其他疾疫流行的城市也开展了不同规模的接种疫苗活动。

扑灭疾疫流行最直接有效的手段是根除疫源和截断传播媒介。为此,包括汉口在内的湖北城市广泛开展了以清洁、灭虫为中心的防疫运动。[69]其一般由政府组织,举行整治、清扫街道,改善市容,全民参与的大扫除活动,[70]并要求市民养成用肥皂洗手和在公共场所使用手帕的卫生习惯等。[71]1941年为扑灭回归热、伤寒、疟疾疫情,中国红十字会防疫队、驻军医院和地方医生在兴山还发动了灭虱运动。[18](p510-511)这在一定程度上预防和控制了疾疫的流行。

(三)管制交通,隔离患者。

疫菌、病毒常随行人或附着于交通工具,沿着交通路线传播扩散,形成所谓的“交通传染”。[72]因此,控制疾疫流播的关键之一便是实施交通管制、严格检疫。1929年,上海、南京等地霍乱流行,武汉组建临时防疫队,在太古、三北、招商局、日清等轮船公司码头实行入口检疫。[7](p116)1931年湖北瘟疫流行,国民政府水灾委员会卫生防疫组临时于武汉关设车船检疫所(1932年更名为武汉海港检疫所),进行车船检疫;并在徐家棚、宾阳门、郑南公路、飞机场等入城交通节点设立了多处检疫站。[8](p48)湖北省政府建设厅航务局还专门发布了《关于旅客乘船须先行强迫注射霍乱疫苗否则不准搭轮的训令》,规定入境旅客一律强制预防注射,凭注射证入境,出境者亦凭证购车船票。[73]1938年底至1939年初武汉疾疫盛行,日伪当局全面封锁了武汉三镇的交通,除留硚口等12处准许通行外,其余各处一律断绝交通往来。[8](p48)1945年兴山城关霍乱流行,驻扎当地的国民革命军第75军第6师派士兵在疫区外围路口设卡禁行,控制了疾疫传播的范围。[18](p511)沙市、宜昌、武穴等城市亦于疾疫流行时期在交通节点设置了防疫检查站,严格实施交通管制,从而较有效地阻断了霍乱、赤痢等烈性传染病的传播路径。

(四)进行卫生宣传。

近代以来,社会对疾疫流行的原因有了较多的了解,并认识到了卫生宣传对于时疫防控的重要性。每值疾疫易发时节,报刊、传单、标语、布告等便成为普及相关疾疫特点与预防方法的载体。例如,1932年国民政府救济水灾委员会卫生防疫组针对长江中下游各省疫区缺乏卫生清洁防疫知识的情状,大量翻印如何防止霍乱的标语、传单和卫生小册子,并分发各县广为宣传,张贴防疫标语3.3万张,散发预防霍乱、伤寒、赤痢传单各4万张,发放夏季传染病预防手册1万本。[74]1936年汉口市府张贴“告市民书”五十张,[75]介绍霍乱的危害、预防方法及疫苗注射的成效,以求“市民人等一体周知,务须就近前往注射,以免传染”,并开列了10处免费注射疫苗的地点。[76]1937年9月27日,省政府为预防上海霍乱传入湖北令汉口市办理预防事务,并“附发预防霍乱宣传品三十张,预防霍乱应注意实行及取缔事项一纸”。[77]湖北省还经常利用《申报》等有广泛社会影响的报刊登载霍乱、伤寒、天花等疫病特点,注意事项和预防时疫传染的方法。[78]这些宣传活动既普及了疾疫及其预防的相关知识,又对城市社会卫生建设起到了警示作用,并初步改变了一些社会不良卫生习惯,如将停柩、“浮棺埋葬”风俗习惯改为火葬或“公墓埋葬”,[79]在公共场所使用手巾以讲究个人和公共卫生等。[80]这在一定程度上达到了防止个人染疫或限制疾疫流行的效果。

上述疾疫防治措施经过社会各界的共同努力取得了一定的成效。以汉口市为例,为防治天花,1933年“原定计划点种(痘)六万人,因办理普及,市民踊跃就种,结果共种六万六千三百九十三人。与历年点种人数比较,均超过三万人以上”。汉口市民因天花致死人数由1932年的2088人锐减至1933年的241人。霍乱防治与种痘相仿,汉口市政府组织医院和10个注射小分队,分别在机关、团体、学校、工厂和政府指定地点注射霍乱疫苗,“结果注射者七万零五十四人”,使自“民国十八年夏季启其端”的霍乱疫情“反较各地为减”。[63](卫生p8-9)

但受历史条件的限制,上述应对措施未能完全发挥出应有的效能。如疫苗注射,由于民国时期我国制药工业落后,防疫经费短绌,[81]常致药品供应严重不足,加上防疫工作建设滞后,使得绝大多数城市居民得不到应有的预防注射。1933年汉口注射天花和霍乱疫苗的人数分别为66393人和70054人,[63](卫生p8-9)仅占当时汉口总人数(770179人[63](公安p39))的8.62%和9.09%。1946年4—7月,武昌霍乱疫苗的接种者只有18135人,约占全市总人口(20余万人)的9.1%。[64]显然,汉口、武昌此期还有超过90%的市民因疫苗不足或受其他因素的影响而没有注射疫苗,致使防疫效果大打折扣。湖北经济最发达的武汉尚且如此,那些偏远、落后的城市,其注射疫苗的人数更少。例如,1940—1942年南漳境内疟疾、脑膜炎、霍乱、伤寒、天花、回归热等多种传染病接连流行,而当地防疫机构仅存有霍乱疫苗80瓶、奎林5000粒、“606”百支,只能在很小的范围进行预防。[10](p545)1943年省卫生处因疫苗短缺只拨给了宜昌县政府、驻宜省医疗防疫第六队伤寒菌苗共计340支,仅能为城区近郊极少数居民注射预防。[66](p755)在1947年5月霍乱病流行时,黄陂县卫生院只有霍乱疫苗22瓶、霍乱伤寒混合疫苗200毫升,[82](p469)这根本无法有效控制城区疫病的蔓延流行,乡村则更是无力顾及。[50](p438)上述情况与湖北城市缺少足够的疾疫防控机构、专业医护人员和疫苗药物制品密切相关。尽管各级防疫部门及其广大工作人员按照城市公共卫生规条“靡不朝乾夕惕”,“一人做两人事,一钱当两钱用”,[64]但“因为缺乏人才及相当的地方卫生行政机关,所以不能执行一切卫生事务”而“等于虚设”。[83]产生这一现象的根源在于民国时期国家与湖北社会防疫制度建设的落后。这严重制约了湖北城市疾疫防控工作的开展,使其无法承担起根除疾疫流行的历史使命。[8](p49-51)

综上所述,民国时期湖北社会为防控城市疾疫流行,试图通过设立城市防疫机构,颁布防疫法规和建立疫情报告制度,为疾疫防控提供组织、制度保障和技术支撑;通过开展宣传教育,普及疾疫预防知识,培养城市居民疫病预防认知,构筑了一套由政府主导、民间参与的现代预防机制。这些措施较充分体现了当时湖北地方政府进行城市公共卫生事业管理时的基本理念,并在实践上取得了较大的成绩。尽管民国时期湖北城市防疫机制建设受时局动荡、社会生产力与疾疫防治科学落后等因素影响还较迟缓,且不很完善,效能尚未充分发挥,但却为20世纪下半叶湖北城市建立完善的现代防疫体系、有效控制疾疫流行奠定了历史基础。