亚波罗精神与佛教雕刻国立艺术院教师对国际学者的解读与关于中国艺术的论争*

2020-01-08JulianeNoth

[德]尤 莉[Juliane Noth]

图1 《亚波罗》第8期(1929年)的封面

图2 《杭州西湖国立艺术专科学校一览》的封面,1930年

国立艺术院年轻教员们的目标是在国内组建一个遵循他们负笈欧洲学来的关于现代艺术一个机构。为此,他们成立了促进艺术创作和展览活动的艺术运动社,并出版了一系列重要的图录和学刊,诸如《亚波罗》(1928-1936)、《亚丹娜》(1931)、《神车》(1933-1935)等期刊。这些和希腊神话有关的名称和图像,也表明了他们在国立艺术院所开展的工作和“霍普斯会”在巴黎和斯特拉斯堡所举办活动之间存在的连续性。霍普斯是太阳神亚波罗作为光神的别名。太阳神的名字和形象不但出现在《亚波罗》的封面上(图1),而且他所驾驶的四马车我们也时常可以在艺术院各类出版物上看到,例如在《杭州西湖国立艺术专科学校一览》(图2)、《国立艺术院第一届周年纪念特刊》《国立艺术院第一二届毕业纪念特刊》的封面,以及在期刊《神车》标题中。由于国立艺术院的教师们视亚波罗为他们艺术和思想追求的普遍象征和标志,故而本文将以《亚波罗》及其部分纲领性的文章为切入口,来研究国立艺术院史学研究及其思想观念。林文铮在《亚波罗》第一期中所发表的〈从亚波罗的神话谈到艺术的意义〉是让我们理解这种对希腊神迷恋的关键文本。3林文铮撰,〈从亚波罗的神话谈到艺术的意义〉,载《亚波罗》,1928年第1期,第4-10页。关于林文铮在国立艺术院中的角色,参见郑朝撰,〈林文铮的艺术理论与实践〉,载《新美术》,1992年第1期,第18-23页。笔者将分析林文铮对亚波罗神话在国立艺术院中地位的看法,并概述《亚波罗》杂志中所涉关于中国艺术和中国艺术史的讨论。

因为国立艺术院的模本是法国的美术学院[École des Beaux-Arts]体系,所以中国画在其建制中的地位不是自然而然的,反而是处于一种颇为复杂的状态。因为国立艺术院存在的价值在于改良中国艺术实践以确保中国文化的生存,所以他们刻意将时下所面对的现状描绘得十分惨淡。国立艺术院出版物中所陈述的宗旨总是伴随着对中国艺术世界状态的毁灭性评价,甚至这种批评还延伸到近百年来中国绘画的历史,因为他们认为正是这几百年的衰败最终导致了当下的困境。因此,尽管国立艺术院将“介绍西洋艺术;整理中国艺术;调和东西艺术;创造时代艺术”奉为圭臬,可在“创造时代艺术”下的中国画及相关艺术实践的未来似乎并不乐观。

加之学生们显然更偏爱西洋画(油画)而非中国画(水墨画),这种情况我们可以从1933年出版的《国立艺术院第一二届毕业纪念刊》4《国立艺术院第一二届毕业纪念刊》,杭州国立艺术专科学校,1933年。以及《亚波罗》第十七期《国立杭州艺术专科学校第四届毕业纪念专刊》5《国立杭州艺术专科学校第四届毕业纪念专刊》,见《亚波罗》,1936年第17期。中可见一斑。绘画系第一届九名同学中仅一名学生以中国画进行创作,其余均从事油画创作;这种情况在绘画系第二届中也不外如是:二十一人中仅三人提交了水墨画作品;绘画系第四届的创作情况亦基本相似,只有两名同学专事水墨画其余十四人则主攻油画创作。这种对西洋画的偏爱也体现在教师身上,专攻油画的教授几乎占整个学院的一半以上。因此可以保守地说,国画在国立艺术院中处于边缘地位。西洋画技法和欧洲美术史课程的盛行同样反映在国立艺术院的各类出版物中有关欧洲艺术的众多文章上。6参见孔令伟撰,〈关于杭州国立艺术院早期美术史教学的一点思考〉,载《新美术》,2018年第4期,第4-13页。中国画又被视为中国民族文化和身份象征,因此在声称具有民族意义的学院中不可忽视。《亚波罗》上关于中国画和中国历代艺术的文章反映了这种局面,因此本文将对这些文章进行分析。值得注意的是,不管是关于欧洲艺术的还是关于中国艺术的文章,教员们都将自己的论点基于欧美学者的著作。

一 亚波罗精神与艺术的社会作用

林文铮在《亚波罗》中发表的第一篇文章是〈从亚波罗的神话谈到艺术的意义〉。通过解读这篇文本我们可以去理解学院早年间在学术和艺术工作中推动西化的背后哲学理论支撑。

文中,林文铮认为神话是初民对于宇宙万物之一种解脱,而且饶有诗意和科学的价值。他对亚波罗神话的解释基于德国考古学家福斯汉墨[Peter Wilhelm Forchhammer,1801-1894]的著作。在福斯汉墨1837年出版的《希腊——新中见古》中,他借助地形学、地理学以及气候学和语言学知识来解释古希腊神话。他视亚波罗为太阳神,也是在春季将水泽沥干的排水者,居民得以耕种。7Peter Wilhelm Forchhammer,Hellenika.Griechenland,im Neuen das Alte,Nicolaische Verlagsanstalt,1837,pp.252-258;林文铮撰,〈从亚波罗的神话谈到艺术的意义〉,载《亚波罗》,1928年第1期,第5页。林文铮是用法语誊写了希腊名称,故而也许他是通过法文翻译得知。林文铮通过引用福斯汉墨对希腊神话的解读,也将神话解释为自然现象的隐喻,从而为他称之为希腊众神中“最能代表希腊精神”的亚波罗移植到中国提供适宜土壤。

然林文铮关于亚波罗最重要的理论来源实为尼采[Friedrich Nietzsche,1844-1900]《悲剧的诞生:源于音乐的灵 魂》[Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik,1872年首次出版]一书。林氏点明了尼采之于日神精神(即亚波罗精神)[Apollonian]和酒神精神(即狄奥尼索斯精神)[Dionysian]的概念。日神精神喻指梦想、个体化和对美的外观的幻觉;酒神精神立足于陶醉、情感之放纵以及一切艺术力量的神秘本原。根据尼采的说法,古希腊的悲剧是亚波罗精神和狄奥尼索斯精神融为一体的艺术表现,也是艺术之最高境界。8Friedrich Nietzsche,Die Geburt der Tragödie,idem,Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden,ed.by Giorgio Colli and Mazzino Montinari,vol.1,new edition,Deutscher Taschenbuchverlag/de Gruyter,1999; 林文铮撰,〈从亚波罗的神话谈到艺术的意义〉,第7-9页;Christian Schüle,“Apollinischdionysisch,” Nietzsche-Handbuch: Leben - Werk - Wirken,ed.by Henning Ottmann,Metzler,2011,pp.187-190.

林文铮对希腊悲剧并不感兴趣,他关心的是艺术在现代中国的功用。就艺术的意义而言,他这样表述:

三是加强抗旱服务队能力建设。建立省、市、县级抗旱服务组织130多个,乡镇村级类防汛抗旱服务组织500多个,充分发挥了服务队在抗灾减灾中的作用。

现实生活往往把个人或群众的本性和情绪或思想牢牢捆住,不容其自由伸张发展,艺术是这些被压迫的本性,被缚束情绪,被窒死的思想之唯一的解放者,把丑恶的环境化为灿烂光明的天堂,把心灵中的美人很活泼泼地实现于图画雕刻建筑诗歌音乐戏剧之中,[……]把悒郁无出路的情绪沛然渲洩于外表而成形为美的实现。9林文铮撰,〈从亚波罗的神话谈到艺术的意义〉,第9页。

对于现代中国而言,林文铮认为艺术之所以受到冷落是因精神生活和情感的存在价值都被否定。自儒家伦理遭到破坏以来,须得建立一种新的框架去抒发人们的情感并给予中国人以积极的指引,而这也正是他要提倡亚波罗精神之指归。10同注9。

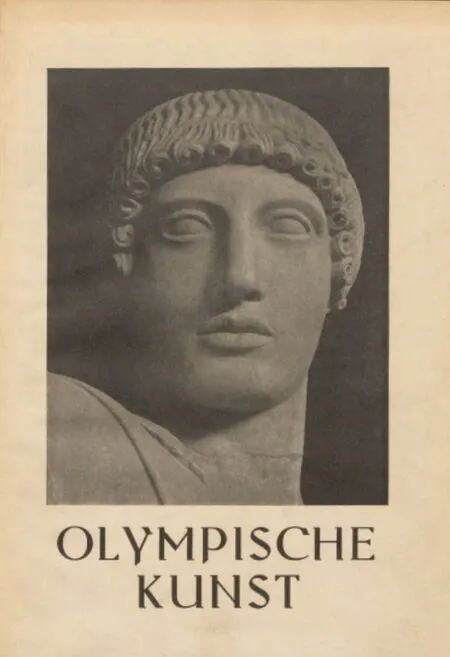

国立艺术院的艺术家和艺术史家对亚波罗式美学的痴迷也反映在《亚波罗》第一期至十一期封面图像的选择上。这张图像借鉴于理查德·哈曼[Richard Hamann,1879-1961] 1923年出版的《奥林匹亚艺术》[Olympische Kunst]11Richard Hamann,Olympische Kunst: Auswahl nach Aufnahmen des kunstgeschichtlichen Seminars mit einer Einleitung,Marburg,Kunstgeschichtliches Seminar,1923.一书的封面(图3)。哈曼乃德国马尔堡大学艺术史教授,期间他创立了艺术史照片档案馆“影像马尔堡”[Foto Marburg]。他带领着学生和专业的摄影师们奔波于欧洲各地,逐一记录艺术作品和古迹。12Angela Matyssek,Kunstgeschichte als fotografische Praxis: Richard Hamann und Foto Marburg,Gebrüder Mann,2009,esp.230-233.See also the website of Foto Marburg,https://www.uni-marburg.de/de/fotomarburg/,accessed May 5,2019.《奥林匹亚艺术》面向非专业读者,而哈曼的目的在于通过高质量的照片从不同角度记录每件雕塑作品,以期形成一种新的洞见和诠释方法。

在此需要引起我们重视的一点是,《奥林匹亚艺术》和《亚波罗》封面上的形象并非是雕塑的正视图。在宙斯神庙实景中,日神作为神庙山墙上雕塑群像的一部分,处于中心位置且头部朝右方扭转;且山墙远高于地面,因此也只有在借助摄影的帮助下才能让观众看到圣像面部的正面形象。在附文中,哈曼用了生动且极富启发性的语言向读者传递他的见解:

在[奥林匹亚运动会的]竞争与较量之后,希腊民族的青年们比以往在任何地方都能从那神圣的角斗、安谧的休憩、特别是从[……]亚波罗的形象上更好地认识自己。他残酷的傲气让我们感到他的坚强,他那一圈圈厚重的鬈发环绕在他的前额,以充盈着健康气血的脸颊挑战着我们,健美的身形迷醉于我们,当他以指挥的姿态伸出手臂,那臂膀上起伏的轮廓朝向肩头,头部扭转示意,这是一个在拳击比赛中也能大获全胜的神啊!13Hamann,Olympische Kunst,p.4.

图3 理查德·哈曼《奥林匹亚艺术》的封面,马尔堡,1923年

林文铮可能在1923年暂居柏林期间便拿到了哈曼这本刚出版不久的书,而以林文铮的德语水平恐还不足以充分理解文本所指,但即使没有文字说明,亚波罗面部的照片及它的拍摄角度也说明了哈曼对日神的解释,即阳刚之美、健康和力量的化身。

林文铮完全接受了亚波罗就是希腊艺术精神化身的观念,但他却明确反对尼采之于狄奥尼索斯重要性的认识。14同注9,第7页。尼采强调狄奥尼索斯的狂热、痛苦、丑陋和不和谐的重要性,并认为这正是悲剧艺术之泉源。可林文铮想追求的只是与亚波罗理想有关的恬静、节制、和谐以及个体化美学。

我们对这种偏爱的原因尚只能推敲,但从林文铮和他在国立艺术院的同事们撰写的文章中可以推断,他们认为中国社会正深陷一场巨大的危机之中,他们试图从坚强、和谐和创造性中寻求解决之道。在《亚波罗》前几期的纲领性文本中,皆描绘了中国文化的毁灭性图景。例如,林文铮描述了现代中国为物质主义裹挟,社会公众对艺术毫无兴趣;中国的科学和艺术被他视为既幼稚又可怜。15同注9,第9-10页。林风眠也在第一期的《亚波罗》发表了题为〈我们要注意〉一文,其中描写了国画如何自宋代以来直走下坡路至今已达“山穷水尽,全无生路的局势”,以及在西画方面,大家专事临摹,“真正能戛戛独造者[……]概不多见”的现状。16林风眠撰,〈我们要注意〉,载《亚波罗》,1928年第1期,第11页。

林风眠这篇文章是艺术运动社的纲领性概要文字。艺术运动社的成员大多数也是杭州国立艺术院的教员。由林文铮起草的《艺术运动社宣言》同样具有强烈的反传统色彩,17〈艺术运动社宣言〉,载《亚波罗》,1929年第8期,第1-3页。亦可见林文铮著,《何谓艺术》,光华书局,1931年,第199-203页。它呼吁对艺术采取一种普适性的方法,不以国界为限,应涵盖欧洲、非洲以及澳大利亚等地的艺术。但是除了坚定地提出要创设一个满足社会和人类对艺术创作的欲望的新时代艺术外,宣言在概念上确实含混不清。实际上,它承认了,“‘艺术运动’本是个空幻的名词,究竟如何运动,尚须拟定具体之计划以为进行之准绳”。18同注17,第2页。该社团的首要目标是尽可能多地进行创作、写文章并多多举行展览会。作为艺术运动社的官方杂志,《亚波罗》是发表文章的主阵地,它涵盖了艺术的各个领域,欧洲艺术、中国艺术,历史和当代艺术等。纵览它的选材,我们可以看到它对欧洲前现代艺术的论述虽不尽系统,但有着强烈的兴趣偏好,而关于中国艺术的文章是少数的。

二 中国艺术史及其对现代艺术的启示

发表在《亚波罗》上的关于中国艺术的文章和关于欧洲艺术的文章一样,大多数都由同一批学者撰写,而且作者并不专事中国艺术史亦不专研中国画,例如院长兼西画系教授林风眠,教务长兼西洋美术史教授林文铮,校长室秘书兼图书出版课课长、美术史论教师、戏剧家李朴园。学者们所依据的文献主要是由欧洲学者撰写的,其实不仅是主张西方化的作者,国画主任教授潘天寿也是如此。如此,关于中国艺术的话语权归于西方学术研究,并只能通过引用其他西方学者来质疑。

发表在《亚波罗》上首次谈及中国艺术的两篇文章是德国哲学家凯萨林[Hermann Keyserling,1880-1946]撰写的〈中国艺术之重要〉,和法国艺术史家爱里霍[Élie Faure,1873-1937]〈中国艺术概论〉,每篇紧跟其后的是林文铮两篇长长的回复文章。凯萨林的文章是从他《以哲学为艺术》[Philosophie als Kunst](1922年,第二版)节选的一章,19凯萨林撰、武耳(林文铮)译,〈中国艺术之重要〉,载《亚波罗》,1928年第3期,第3-5页;原 版 于Graf Hermann Keyserling,Philosophie als Kunst,second expanded edition,Otto Reichl Verlag,1922,Projekt Gutenberg,https://gutenberg.spiegel.de/buch/philosophie-als-kunst-9252/12,accessed August 20,2019.爱里霍这篇稍长的文字是他多卷本《艺术史》[Histoire de l'art](1911年首次出版)20爱里霍撰、蔡威廉译,〈中国艺术概论〉,载《亚波罗》,1928年第5期,第3-18页;原 版 于Élie Faure,Histoire de l‘art: L’art médiéval,new,revised and expanded edition,Les Éditions G.Crès & Cie.,1926.中关于中国艺术的一章辑录而得。

在凯萨林这篇尺幅不长的文章中,他的关注点集中在了中国的宗教艺术。在没有给出任何具体示例的情况下,他称其为全世界最崇高的艺术,且认为“印度之高深的佛教一传入中国,在图画雕刻品中就得到了一种最完美的表现”。21同注20,第4页。凯萨林这样形容道:“世界上我只认识一种艺术实现了思想和表象均齐美满的理想,即是说一种绝深的思想神化了一种高绝的形体:中国艺术是也。”22同注19,第174页。

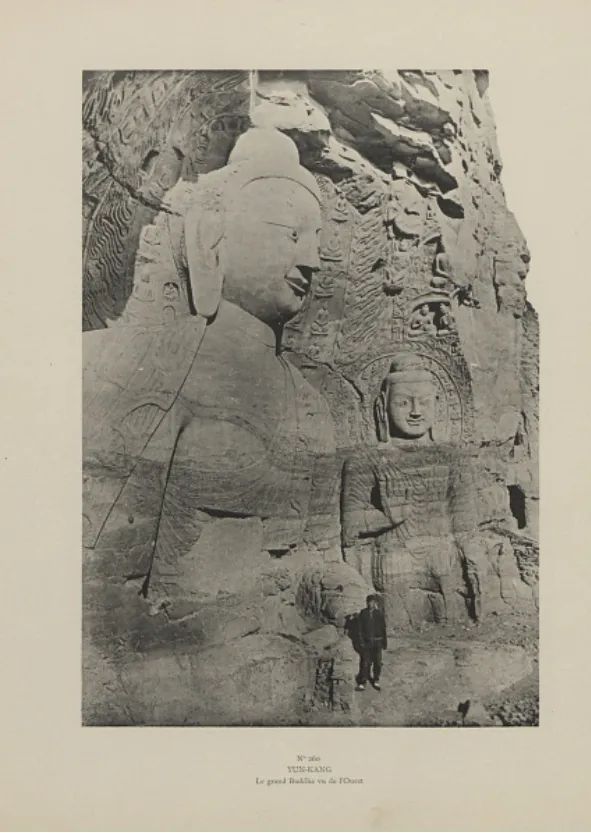

爱里霍的文章中也写到了佛教,并转载了法国汉学家沙畹[Edouard Chavannes,1865-1918]1907出版的著作《华北考古纪行》[Mission archéologique dans la Chine Septentrionale]的部分插图(图4)。23Édouard Chavannes,Mission archéologique dans la Chine Septentrionale,Plates,1st part,Imprimerie Nationale,1909.因此可以推敲,虽然爱里霍不表明具体的地点,他意为的是云冈和龙门石窟造像并写道,佛像雕刻在此得到了最高级别的表现。不同于凯萨林的观念是,他在意的是形式手段问题:“佛像雕刻达到异于一切最大的雕刻家的光线学识之最大的表象”,并且“这是佛教的世界性的雕刻所共有的。从其西方化的秀整的轮廓,部位之调和,显见希腊的影响。中国本部,却并不参与自中亚细亚来的侵略者所表示的信仰的举动,他只肯一瞬暂投身于乐园的绝顶的幻想”。24同注20,第76-78页。通过提出希腊影响以及北魏鲜卑族统治者的暗示,爱里霍最终将佛教美术划在中国文化之外。

凯萨林和爱里霍这两篇文章对印度和中国文化的东方主义观点、有时甚至是带有种族主义色彩的概述性表述,是许多20世纪早期关于亚洲艺术的文献中十分普遍的存在,而他们这种思维模式为像林风眠、林文铮一些十分重视民族文化和身份问题的中国学者们所接纳和认同。

图4 “云冈,大佛西观”,见于Édouard Chavannes,Mission archéologique dans la Chine Septentrionale,Plates,1st part,Imprimerie Nationale,1909,图147

尽管凯萨林和爱里霍都不是研究中国艺术的专家,并且他们亦不约而同地给予佛像雕刻以高度评价,但林文铮对此两文反应毅然不同。他对凯萨林文章的回应文章题为〈不要上了凯萨林的大当〉25武耳(林文铮)撰,〈不要上了凯萨林的大当〉,载《亚波罗》,1928年第3期,第176-183页。,而把爱里霍的文章作为评价中国艺术价值的重要准绳。于笔者而言,这种取舍在于凯萨林的评述属一味地正面评价,而爱里霍则一方面表达了对中国文化僵化和停滞的东方主义刻板印象,又对中国艺术的形式属性给予热情和极富个人感受的描述。林文铮写道,由于凯萨林暗示改革是不必要的,而这对于中国艺术的称赞将会极大地损害其未来发展。为了反击凯萨林对中国艺术的溢美之词,林文铮将视角转向龙门和云冈石窟造像,指出“佛教之入中国,不但输入了宗教思想,而且把希腊印度混合的艺术传播给中国。”26同注25,第180页。因而,中国的雕刻不能视为最初由中国人创造,而应从其希腊印度艺术的根源来考虑,换言之,应考虑其源出西方。在他〈读了爱里霍Elie Faure之后〉,林氏认为爱里霍将最高价值归于雕塑,绘画次之。27林文铮撰,〈读了爱里霍Elie Faure之后〉,载《亚波罗》,1929年第5期,第373页。这是对传统中国艺术观的逆转,因为在中国画论视域下并未将雕塑与书画相提并论。因此,林文铮愤愤地说,在西方人开始探索云岗和龙门之后,国人们才意识到这些遗址的重要。28同注27,第370页。然而,他主要关心的是现代艺术及其身处危机的现状,他假定只有西方学术才能挽救中国文化,现今的艺术家们必须欢迎西方艺术恰如古代佛教雕刻融合印度艺术般,因为只有如此,东亚文化才可复兴。29同注27,第374页。

《亚波罗》在关涉中国美术的文章中,早期佛教佛教雕刻的印度起源,包括其由犍陀罗艺术追根至希腊雕刻是反复出现的主题。林风眠在他的〈重新估定中国的画底价值〉30林风眠撰,〈重新估定中国的画底价值〉,载《亚波罗》,1929年第7期,第536-557页。中对此也进行了论述,较林文铮而言,他对中国绘画给出了一个更为广义的评价,他通过戴岳翻译的波西尔[Stephen Bushell,1844-1908]著作《中国美术》[Chinese Art]31波西尔撰、戴岳译,《中国美术》,商务印书馆,1923年,第195页,216-217页。,广泛引用了国际学者的著作,例如冈仓觉三[Okakura Kakuzō,1862-1913]《东方的理想》[Ideals of the East]32Kakuzo Okakura.The Ideals of the East,with Special Reference to the Art of Japan,2nd edition,J.Murray,1904.(1904年出版)、德国汉学家夏德[Friedrich Hirth,1845-1927]《中国美术之外化》[Über fremde Einflüsse in der chinesischen Kunst]33Friedrich Hirth,Über fremde Einflüsse in der chinesischen Kunst,G.Hirth,1896.(1896年出版)等书。他开宗明义就强调,“一民族文化之发达,一定是以固有文化为基础,吸收他民族的文化,造成新的时代,如此生生不已的”。34同注30,第536页。

林风眠的论述同样是围绕佛教美术以及从希腊经由犍陀罗进入中国,但他将这种关联进一步扩展。通过对比西方、中国和日本学者对不同分期的见解,从而提出了自己的一套划分方法和依据,“佛教未输入之前为第一个时代;佛教输入后到宋代末叶为第二个时代;元代到现在,为第三个时代的过渡与开始期”。35同注30,第538页。林风眠暗指中国绘画史在后六百年处于一种“漫漫的黑暗期”,几无新的创造,并不可避免地使得外来元素重新引入,而这种创造上的真空状态延续至今。这种观点清末民初许多学者广泛认可,既是元代以后的画家们只专注于抄袭古人,专事临摹,以至毫无创作力。林风眠把东汉至南宋视为中国绘画最盛时代,归因于佛教所传入的西方绘画影响。林风眠将印度犍陀罗佛教美术与东晋至唐代的中国绘画关联起来的理论手段是“曲线美”。这是他从法国哲学家和艺术评论家维隆[Eugène Véron,1825-1889]《维氏美学》[L'Esthétique]中借用而来,而这一概念是维氏阐释了威廉·荷加斯[William Hogarth,1697-1764]关于“蛇形线”的理解,意为“含有一种变化的元素,表现劲健和柔软的谐和,优美雅致的意味,亦即系‘美为生’之线条也”。36同注30,第544页;见Eugène Véron,L’esthétique,C.Reinwald et Cie.,1878,48,Gallica,https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5458000t,accessed August 29,2019.林风眠从希腊雕刻中发现了曲线美,就像米隆[Myron]的《掷铁饼者》般,且在顾恺之、吴道子的画中也可以发现这种曲线美的表达。他因而在希腊雕刻和中国绘画之间建立了微弱的联系。这种联系在佛教艺术中是无法得到解释的,但是他却能反映出国立艺术院“调和中西艺术”的目标。

潘天寿,时任国立艺术院中国画的主任教授,也就中国绘画史问题在《亚波罗》上发表数篇文章,其中有〈域外绘画流入中土考略〉37寿(潘天寿)撰,〈域外绘画流入中土考略〉,载《亚波罗》,1936年第16期,第1558-1575页;该文亦可见潘天寿著,《中国绘画史》,商务印书馆,1936年;《潘天寿全集》第5卷,浙江人民美术出版社,第80-85页。一文。文中,潘天寿也写到了早期中国美术中佛画的盛行,他将张僧繇、尉迟乙僧等人采用的中亚绘画风格确定为“凹凸”和“阴影法”,即通过对比色调呈现可塑性。潘天寿然补充说,这种画法“继起者,殊少有人”,因为顾恺之、吴道子等人的画法更符合中国人审美概念。38同注37,第1563页。潘天寿也如林风眠一样,引用了顾、吴的画作,但却提出了相反的观点,即顾恺之、吴道子等人的线性的画法而非源于中亚的阴影法更符合“中土民族之性格”。此外,他在文中还写到了在林文铮和林风眠文章中所缺失的中国接纳欧洲绘画技法的历史阶段,那就是清廷传教士画家的作品,他们创作了一种结合了解剖、透视等西方绘画技法和中国绘画技法的新画法。潘天寿引用了法籍耶稣派画家王致诚[Jean-Denis Attiret,1702-1768]驰函巴黎信中所言,“是余勉弃平生所学,而另为新体,以曲阿皇上之意图矣”。39同注37,第1568页;原版见波西尔著、戴岳译,《中国美术》,商务印书馆,1923年,第196页。在潘天寿版本中,“意旨”被笔误为“意似”,笔者采纳波西尔原版。接着潘天寿还引用了吴历(1631-1718)、邹一桂(1686-1772)和张庚(1685-1760)的语录,表达了他们对西方绘画和重视高雅笔触形式的文人美学不相容的观点。简言之,我们可以将潘天寿的文章视作西方绘画引入中国历来失败的历史。

潘天寿还引用了波西尔、福开森[John C.Ferguson,1866-1945]和秉雍[Laurence Binyon,1865-1943]40John C.Ferguson,Chinese Painting,The University of Chicago Press,1927; Stephen W.Bushell,Chinese Art,2 volumes,Wyman and Sons,1904-1906; 中译本见波西尔著、戴岳译,《中国美术》,商务印书馆,1923年; Laurence Binyon,Painting in the Far East: An Introduction to the History of Pictorial Art in Asia,Especially China and Japan,second,revised edition,Edward Arnold,1913.等西方学者的观点。在文末,他借用秉雍关于东西方艺术的不同41Binyon,Painting in the Far East,p.24.的论点作为小结,还补充道两者的综合将“损害两方之特点和艺术之本意”。42同注37,第1575页。他所想的二者的结合可能是清宫廷传教士画家或岭南画派之流,而潘天寿对这种综合的反对也塑造了国立艺术院如何教授中国画。

从第一、二和第四届毕业生的作品来看,专事中国画的师生们并未听从林风眠和林文铮关于改革和吸收欧洲绘画技法的紧迫呼吁。蒋黛侠的毕业创作是第一届毕业生中唯一一位提交中国画的学生。她的毕业创作从题材和笔法上延续了以四王为代表的正宗文人画传统,而这正是林文铮等批评家主要攻击的对象。另一方面,画面空间的组织是一个空间连续体,反映了与国画写生的现代论述的互动(图5)。然而,其他提交用水墨画毕业创作的学生都显然应感恩于国画教授们潘天寿和李苦禅那种金石派画法,其刚劲的骨法用笔和构图都强调了画面平面的二维性,以及虚实对比性。

国立艺术院教授之间对中国艺术史及其未来发展的立场差异不仅表明了从事中国画的师生处于弱势地位,亦表明了尽管激进的艺术上的西化似乎在学院中具有很强的意识形态上的势力,但它仍旧可以接纳多种学术主张、绘画实践以及艺术表现形式。