辩护者的理由路易·阿拉贡在1931

2020-01-08陈旻

陈 旻

“颠覆的物,吵架,幻想绘画,坏胚子,咖啡馆里的革命者,附庸风雅的疯狂,自动写作,初级反教权主义,德国学科,暴露狂,不好笑的笑话。”安德烈·布勒东[André Breton]的《超现实主义宣言》[Manifeste du surréalisme]发表五年之后,这个把达达主义架到了断头台的青年团体发现他们并没有如当初的豪言一般对世界发动革命,革命的对象最终只是他们自己——正如1929年他们在《多样》[Variété]期刊上这样自我总结。超现实主义从1925年在巴黎诞生,60年代随着布勒东的逝世而落幕,它从一个欧洲的先锋艺术运动发展成了一场持续良久的世界性运动。而在法国,超现实主义核心团体则因为30年代的内部分裂导致他们从先锋艺术的阵线中退下。事件的核心人物是路易·阿拉贡[Louis Aragon]1诗人、作家、超现实主义运动发起人之一。,他的完全转向构成了本论文意图梳理的问题:如何才能在迷宫般的历史文本和影像档案中爬梳出这位迷一般的文学教父左右彷徨而不知的轨迹,通过剖析他那看似充满矛盾、难以自圆的立场,打开关于个体与集体、文学立场及政治立场,这些永恒矛盾关系体的讨论背景?本文将以1931年前后阿拉贡的艺术和政治转向为节点,描绘超现实主义团体在艺术、生活和社会革命的迷宫里的奥德赛之旅,来打开欧洲先锋艺术以及其背后的思想驱力关于“革命”和“摩登”两大叙事问题的探讨。

图1 俄罗斯构成主义建筑设计师康斯坦丁·梅尔尼科夫计的苏维埃展馆,国际装饰艺术和现代工业博览会,1925年,巴黎

想象你是一位生活在1931年巴黎的普通市民。那一年7月,你从Colonel Fabien地铁站走出,往肖蒙山丘公园[Parc des Buttes-Chaumont]方向走上几步,在Mathurin Moreau大道8号这个地点,你可以看见一栋现代主义风格的展览馆。也许你曾经在1925年的国际装饰艺术和现代工业博览会21925年在巴黎举办的国际装饰艺术和现代工业博览会[Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes]所呈现的“摩登风格”,定义了后世闻名的装饰风艺术[Art Deco]。上见过这栋大放异彩的苏维埃展馆。由俄罗斯构成主义建筑设计师康斯坦丁·梅尔尼科夫[Konstantin Melnikov]设计3康斯坦丁·梅尔尼科夫曾是呼捷玛斯艺术学院[VKhUTEMAS]的教师,设计苏维埃展馆的时候他已退出学院。他最富标志性的建筑语言是用偏离支撑柱的凸起立方体造型确立建筑的外观结构,苏维埃展馆被认为是展会上最先进的建筑之一。梅尔尼科夫认为:除了美,建筑并不存在。当然,预算和诉求是美的先决条件,他的策略是用极低的预算打造最大的影响力。与其他的展馆不同,它在不到一个月的时间内完工,雇用的工人不超过10人。,展馆完全由木头和玻璃构成。楼梯以对角线的方式穿过建筑体,行走其间的游客可以从不同角度看到展厅的内部。屋顶不是连续的,而是由一系列单向倾斜悬挂的不同尺寸的木板组成,木板顶层可以让新鲜空气和雨水渗透进来。1925年的博览会结束后,这栋展厅被共产国际鼓动宣传部[Agitprop]部长阿尔弗雪德·库莱拉[Alfred Kurella]回收,原样搬运到了隶属于法国总工会组织的这个地点。

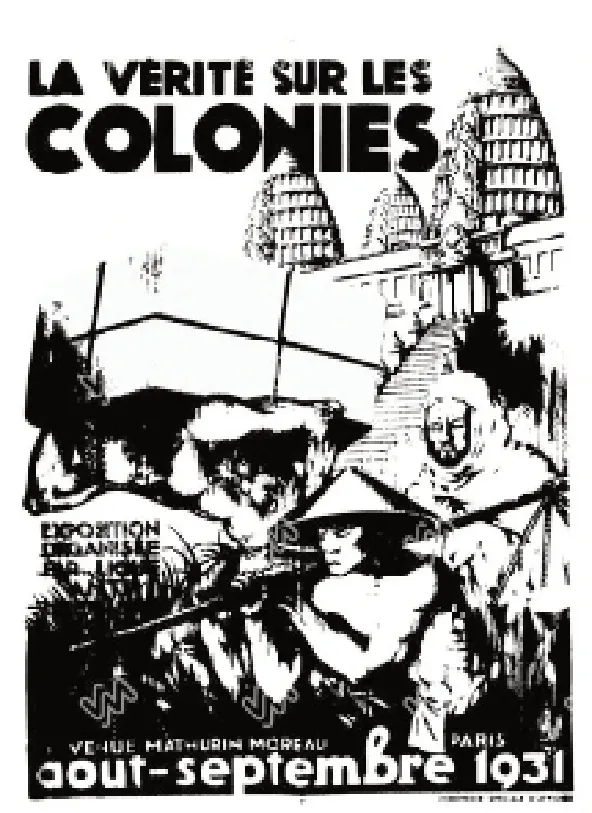

你会来这儿是因为你偶然看到了一张叫你不要参观殖民博览会的传单,而几乎你的所有朋友都去了发生在巴黎另一端、为时最为火爆的殖民世界博览会41931年的殖民世博会[Exposition coloniale internationale]在金色大门[Porte Dorée]和文森森林[Bois de Vincennes]举办,是20世纪发生在欧洲大陆的最大规模、也是最后一场殖民博览会。。你在报纸上看到了传单的作者们发布的展讯,所以你过来是因为好奇,要来看看他们举办的这场“殖民的真相”[La Vérité sur les colonies]展览。

一 您别去殖民博览会,“联合起来”

你手上拿着的这张传单写于1931年5月份,题为“您别去殖民博览会”[Ne visitez pas l’Exposition Coloniale]。其中提到:“国家领土完整性的教条被用来为这些大屠杀提供道德上的正当理由,这种教条是一种基于言论的游戏,让人忽视了一点:在殖民地,没有一个星期不在流血。”5Maurice Nadeau,Histoire du Surréalisme: Suivie de Documents Surréalistes,Éditions du Sueil,1964,pp.325-326.

是的,一些局部战争曾经发生:在非洲、太平洋和南亚的土地上,伴随着隆隆枪炮声,原始雨林被砍伐一空,转化成一座座热带经济作物种植园,土著被大肆屠杀,抑或被欧洲来的传教士归化,抑或沦为捆绑在资本主义全球化生产链条上的劳工奴隶;殖民地的自然资源和人力资源被转化成产品,通过发达的海运物流,最终变成了欧洲中央银行地下日益高耸的金库。金库的主人们没有满足于利益的单纯累积,他们要把战线延伸到欧洲大陆。以科学和文明的名义,他们将“人种学展览”合法化,用“多样性物种”的展示和研究去征服欧洲市民的好奇心,粉饰他们在欧洲大陆之外的行径。1876年,卡尔·哈根贝克[Karl Hagenbeck]——欧洲“人类动物园”[zoo humain]的第一经销商和主要推手——首次把非洲野生动物和努比亚人带回欧洲放在一起展出,造成全城轰动的效果。市民们渴望看到更多来自异域的人与兽。

图2 “卡纳克人射箭/ Popinée的头(土著女人)”,巴黎殖民博览会发布的明信片,1905年

图3 “苏丹村庄,战士之舞”,巴黎殖民博览会发布的明信片,1907年

1894年,法国征服廷巴克图之后的几个月里,图阿雷格人在巴黎被展示;1895年,马达加斯加沦陷,一年后马达加斯加土著在巴黎被展示。“一日环游世界”和“人类学展览”的口号从巴黎喊到了亚眠、昂热、南特、兰斯、勒芒、尼斯、克莱蒙费朗、里昂、里尔、奥尔良……传到了汉堡、安特卫普、巴塞罗那、伦敦、柏林或米兰。一种用景观文化带动经济效应的大众娱乐节日横空而出;“达尔文主义”政治学被包装成一种“科学”,流行种族主义观点和种族等级分化成为创造价值的噱头。61853年,高比诺伯爵[Joseph Arthur de Gobineau]以武断的科学和最流行的成见出版了《人种不平等论》[Essai sur l'inégalité des races humaines],以“身体美、体力和智力”为标准,界定了不同种族的高低优劣。作者假定“白色人种”具有最高优势,而“黑人”则位居最低,白人种族的活力让他们可以将文明赋予其他的种族,而开辟殖民帝国就是他们完成这些任务的方式。不仅是驯化低劣人种,如何发掘他们身上进化的潜力才能证明了帝国主义的正义性。这就是自1889年的巴黎世界博览会到二战结束期间,欧洲所举办的二三十场规模不等的“殖民博览会”之由来。而每一次举办都能吸引200万至800万名市民或游客。

从1870年代末到1930年代初,一个生活在欧洲大都市的市民,在一个阳光明媚的周末,可以选择去礼堂做弥撒,或是去河畔野餐,也可以选择去公园里和博览会上看“野人”。那些第一次接触到所谓的“他者”的人,突然明白了何谓“文明”。大型博览会提供了一场廉价的人工梦境:在洋溢着异域风情的临时建筑群落内,有着“黑人村庄”,茅屋前坐着一列演奏打击乐的黑人们;在“印度支那村庄”,南亚人们围绕着宝塔席地而坐,专心祈祷;在“阿拉伯游牧民族聚集地”,上演着阿拉伯游击骑兵狩猎法国殖民士兵的真人秀戏码……“原始”的房屋、服装、生产道具和日常生活,“原始人们”赤裸的身体、多元的性行为构成了欧洲天主教和新教家庭们猎奇和羡慕的对象。“他者”和“他处”的风景,街头海报和报刊杂志上的殖民主义宣传内容,新鲜刺激的言论和强烈的视觉冲击力共同构成了欧洲市民们的集体想象力,佐证了高比诺伯爵们种族主义言论的有效性。

殖民博览会同时也是国际贸易展览。7清朝时期,博览会[Exhibition/Exposition/Fair]的其中一个译法就是“赛会”或是“赛珍会”,这一意向还是颇为贴切的。为了促进新帝国主义对各种殖民地贸易的支持,博览会经常举办不同种类的产品比赛。机构、个体或国家选送的展览物可以参加各种门类的比赛,内容包括殖民地生产的产品、向殖民地出口的产品及殖民业所需运输、装备等相关物品等科目。

图4 吴哥展览馆夜景,巴黎国际殖民地世界博览会,1931年5月

图5 “殖民的真相”展览海报

1931年5月,在巴黎文森森林举办的巴黎国际殖民地世界博览会达到了幻梦的顶点及终点:“在传教士的展览馆前方,在雪铁龙和雷诺展馆前方铺就的红地毯上,共和国总统、安南皇帝、巴黎红衣主教、几位殖民地统治者和雇佣兵的集体亮相揭开了博览会的帷幕,这一切清楚地传达了全体资产阶级的共谋——一个全新的、让人无法接受的概念诞生了,那就是‘大法国’。为了实施这个骗局,他们在巴黎盖起了这些展馆。那是为了给市民们植入主人意识,让他们即便听到了从远处传来的枪击回声而不退缩;那也是为了给法国再添一道风景线,即便在战前,竹屋的歌谣早已让他们做起了清真寺尖塔和佛教宝塔的美梦。”8Maurice Nadeau,pp.325-326.

1931年博览会面积占地数百公顷,拥有近百座造型各异的国家和地区展馆,其内容不仅包括受法国“保护”的所有殖民地和国家,也涵盖了欧洲其他国家和他们的殖民地;另外还有天主教和新教的传教成果展示馆;一座殖民博物馆及附属的热带水族馆、动物园、大型户外游乐场,和一座雄伟壮观的喷泉。一连几个月,不眠的“殖民地之夜”,大型灯光秀、烟花、喷水、歌舞表演……把巴黎的夜空染成了一场人们心目中永不落幕的帝国梦。

“您别去殖民博览会”传单的开头讲述了博览会开幕前一夜被逮捕的印度支那留学生Tao的事件。Tao是一位共产党员,而共产党在法国一直是合法的政党,曾为四十位安南人的处刑一事在爱丽舍宫前举行抗议活动。传单认为对这位无辜人士的逮捕是为了防止类似行动给博览会的开幕添乱。在文章的末尾,意识形态和阶级斗争问题被再度提到桌面:“所有那些拒绝成为资产阶级国家捍卫者的人,都应该起来反对他们对节日的品味,反对剥削,列宁在本世纪初首先承认了殖民地人民将作为无产阶级的盟友联合起来。”9同上注。看完这些言论,你不由对于这场展览的策划者产生了兴趣,什么是“殖民的真相”?在这些相当明晰的共产主义革命主张的背后,这些人是想通过艺术展览去反对资产阶级吗?而展览是否可以如传单所说,成为链接无产阶级和殖民地人民的有效方式呢?

二 “殖民的真相”,展览的真相

“殖民的真相”展览包含三个核心部分:一个引用列宁主义关于帝国主义的批判理论的“意识形态”部分;一个关注受帝国主义压迫的土著文化的部分;以及一个揭露殖民地的传教活动的宗教部分。“意识形态”部分由安德烈·蒂里翁10安德烈·蒂里翁[André Thirion],作家,他于1925年入党,于1928年到1934年活跃于超现实主义群体。策划,在苏维埃展厅的一、二层展出。阿拉贡和乔治·萨杜尔11乔治·萨杜尔[Georges Sadoul],作家、左翼电影活动家,阿拉贡坚定的支持者和伙伴。负责位于展厅二层的文化和宗教展览部分。

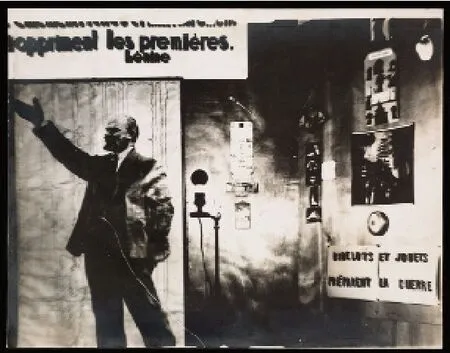

当你走入这栋苏维埃展厅,你可以立马看到挂在一楼的展厅进门位置的几张大海报。海报内容引用了共产主义作家亨利·巴布斯[Henri Barbusse]和作家罗曼·罗兰[Romain Rolland]几段批判殖民主义的文字。展厅入口上方悬挂着一条横幅,上书列宁的口号:“帝国主义是资本主义发展的最高阶段。”接着,你可以观看六幅揭露殖民地罪行的展板,展板上悬挂着一些经过放大处理的照片,为殖民地军队的恐怖政策和野蛮行径,以及他们对殖民地反抗者施以酷刑的行为提供了翔实的证据。这些展板有力地控诉了为了瓜分非洲而在那里发起战争的欧洲不同国家势力。两张海报,标题分别是“赋予价值”和“剥削”,揭露了撒哈拉以南非洲地区强制当地人民劳动的事实。一张附表概述了全球经济危机给殖民地人民造成的苦难,特别是“赋予价值”政策将地区的多样化自给自足经济转变为单一有限的集约化生产模式,以增加产品的利润率,结果却导致殖民地经济不稳定,只能越来越依附于经济发达的法国和欧洲大国。比方说,当法国陷入经济萧条时,只与“保护国”法国进行经济往来的非洲殖民地将不可避免地迎来更大的灾难。接着,展览进一步揭露了世界各地的政治压迫事件,比如美国的私刑问题。在这一部分展览的结尾,为了证明全球革命的时刻即将到来,蒂里翁加上了一些发生在中国、印度和土耳其等国的共产主义活动的最新状况。

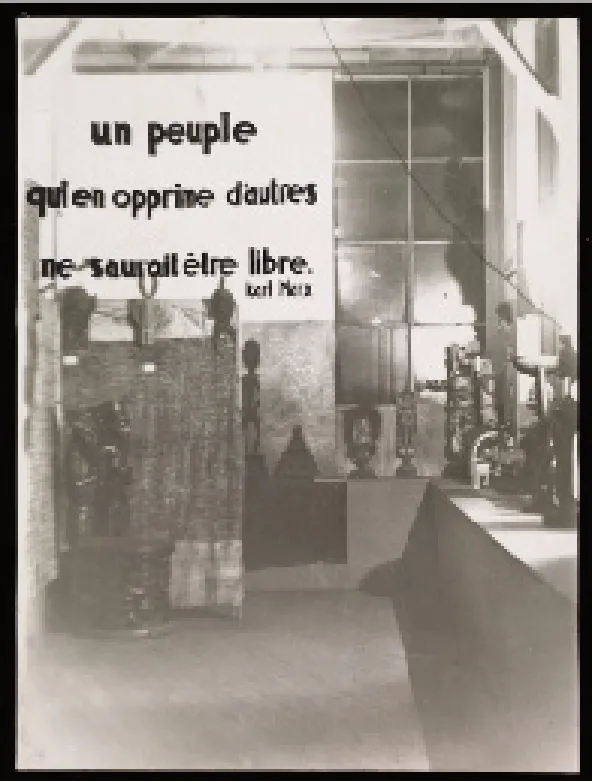

展览的二层文化和宗教板块的展览由阿拉贡和萨杜尔合作策划,超现实主义团体共同实现。保罗·艾吕雅[Paul Éluard]和阿拉贡向他们的朋友和一些反帝大联盟的成员12这些人拒绝将他们的藏品出借给殖民博览会。借来一批展品,主要包括法国殖民统治下的黑非洲部落、太平洋部落和印第安部落的雕像、面具等。伊夫·唐基[Yves Tanguy]布置了展厅。所有展品都带有展签,但与通常的部落艺术展不同,展签并没有提供展品们的文化、历史或美学背景,而只是揭露了它们被破坏的原因:西方传教士为了传播他们的教义试图把它们烧毁。在这些来自部落的艺术品的旁边,阿拉贡去巴黎的Saint-Sulpice街采购了一批产自法国的廉价宗教塑像,将这些工业制品与那些精美的原始雕塑并列,并命名为“欧洲人的偶像崇拜”[fétiches européennes]。

参观完这个房间,你走进二层的最后一个展厅,那是蒂里翁策划的最后一个部分,用来宣传苏联反殖民主义的斗争。这个展厅装点着大量见证“社会主义成就”的海报及煽动革命情绪的照片。一些地图展现了吉尔吉斯坦民族、鞑靼民族和巴什基尔民族在社会主义思想的指导下,在经济和文化方面所取得的进步。一幅展板记录了土耳其铁路建设的进展,与楼下西非铁路上的殖民强迫劳动的呈现形成鲜明对比。一系列俄罗斯反宗教海报,以及马克思、恩格斯和列宁的著作被翻译成七十种语言在全球得到广泛传播的展示。最后,一系列洋溢着社会主义者的新希望,关于苏联集体住房、公共工程,文化中心等社会主义新建筑的图片展示。为了增添吸引力,蒂里翁在一张桌子上堆满了来自这些国家的木制工艺品,据说这些内容比他的政治宣传吸引到更多的巴黎观众。

图6 “‘年轻的列宁主义者’中国青年共产主义者的出版物。封面以爱情小说的风格绘制,标题为‘婚姻的乐趣’,其实是为了掩盖这本出版物的非法特征”“殖民的真相”展览现场照片,1931年

图7 “欧洲人的偶像崇拜”“殖民的真相”展览现场照片,1931年

图8 后方墙上的标语写着“小玩意儿和玩具为战争做好准备”“殖民的真相”展览现场照片,1931年

除固定展览之外,通过在现场导览解说的志愿者,你得知在八个月的展期内,这里还会举办不少活动:每个月两到三场,通常是周末,会有黑人合唱团表演、工人音乐会和殖民地艺术家专题讲座等活动。

当然,作为一个普通观众的你是不会知道,这场展览背后的推手就是上文提到的共产国际高官库莱拉,他的另一个身份是反对帝国主义大同盟13反帝大同盟[Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale]于1927年2月成立于比利时布鲁塞尔,隶属于共产国际,目的在于组织全球性的反殖民斗争联盟。同一年,同盟成员之一国民党在上海发动了“四一二”“清党”事变,宣告了同盟的成立即失败,导致它在法国的运作直接转入地下,对外隐藏了同盟与法共的关系,以避免遭到当局的审查和迫害。的成员之一。库莱拉向超现实主义成员安德烈·蒂里翁提议,利用这个地方来举办一场反帝国主义、反殖民主义的展览。蒂里翁找到路易·阿拉贡和乔治·萨杜尔共同商讨。于是三人共同策划了“殖民的真相”,这场混合了超现实主义团体理念与法国共产党意识形态的反展览。总而言之,展览的意识形态部分主要是将西欧殖民主义和苏联模式进行了严肃的对比,从而对前者进行批判,强调苏联模式是尊重当地传统,能够提高所有人的生活水平的扩张方式,大肆宣传了苏联模式的优点。另一方面,文化和宗教的展览部分则以一种暧昧、戏虐的方式将不同来源的文化物进行并置,不仅对殖民主义和传教活动对部落文化造成的破坏提出了一种开放式的抗议,而且具有更高的观赏价值。

根据蒂里翁的回忆录称,库莱拉在更早时候法共的内部会议上就已提出几种反殖民博览会的操作:比如在党报《人道报》[L’Humanité]上发表相应批判文章,散发传单,在殖民博览会期间推动示威游行,进行反殖民演说,与被带来巴黎参加博览会的外籍劳工和“人类动物园”里的表演者建立联系等等。14Lynn E.Palermo,“L’Exposition Anticoloniale Political or Aesthetic Protest?”,French Cultural Studies,Vol.20 (February,2009),pp.31-32.即便当时“反殖民主义”这个说法已经不那么鲜为人知,共产国际仍然认为,在1930年阿尔及利亚殖民百年纪念期间,法国针对反殖民主义的宣传活动太少了,他们希望反帝大同盟、法国共产党和法国总工会[C.G.T.U.]能够对1931年的这场殖民大展发起激烈的反抗运动。对法共的人来说,找到安德烈·蒂里翁,和他背后的先锋文学艺术团体超现实主义,是为了借力他们的活跃度、他们的声望和艺术策划水准,来进行反帝和反殖宣传,为同盟收集到足够多的素材和运作灵感,尽可能快速地为组织吸收新成员。据统计,当时反帝大同盟的法国分部只有400多名注册成员,而法共也只有不到三万人。

展览结束后,蒂里翁似乎对其他超现实主义者有些不满,他的意见总是被阿拉贡否定。比如他想用政治评论的高音广播去吸引经过展厅门口的路人,却被阿拉贡用异域风情的曲子替代。似乎这样做为了给这个展览增加一些娱乐价值——毕竟他们要面对的是巴黎国际殖民地博览会这个强大的竞争对手。展览结束后,可想而知共产国际对展览的预期并没有达到,不仅上头没有派人过来观展,而且参观展览的人群并不是他们所希望的能够吸取进组织的劳工,而是一些看起来不那么无产阶级的年轻人。因为这个展览,阿拉贡反而成为了话题的焦点。事实上,“殖民的真相”的影响力是后效的。

如果说蒂里翁的焦虑是因为阿拉贡的“出格”行为与党内总体文艺路线的不符合,也只能证明他不过是将这场反殖民展览当作一件组织安排下来的宣传任务,他并没有认真思考过如何策划一个“反展览”,没有分析过殖民博览会的视觉机制是如何生成的,没有考虑如何针对这套强大的视觉机制去制定相应的符合自身诉求的有效展览策略。经过近六十年的发展,殖民博览会体系所建立起的这套成熟的展示/观看机制,是将土著和土著文化规训成一种被贬低的“物”,一个可被观看的、被消费的对象;欧洲观众不仅通过观看获得了娱乐,而且通过比较加固了对自身的理解,在成为一位“文明的市民”的同时,加深了对“伟大殖民帝国”的认同感。在展陈方式上,殖民地博览会采用了欧洲传统的好奇柜——博物馆式的陈设,将多个物件高低错落地安置在橱窗内不同的层次中,将观众与展品完全地隔离开,用精美的木制展柜和厚重的玻璃挡板来增加物品的仪式感和神秘感,赋予“物”一种统一的观看维度,用带有距离感的美学价值来凸显它们的经济价值。在殖民博览会的比赛规程中,我们可以看到“从殖民地向法国进口商品”这个科目下,包含了种植作物、矿物、工业产品三个大项,并没有艺术品这个门类,而所有的土著雕塑只能以“家具、木雕、木工艺品、镶嵌木材等”产品的身份亮相。

蒂里翁只是将照片、档案和数据单纯堆砌当作展览方式,把政治宣传当作展览目的,显然他的展览效果是相当枯燥无味的。而阿拉贡的展览策略则是让土著文化品跳出当时的人类学语境之外,把它们置入“艺术品”的语境中,虽然他并不是首个这样付诸实现的艺术家。从某种程度上,非洲艺术早已进入了20世纪巴黎先锋艺术运动的脉络。特里斯坦·查拉[Tristan Tzara]认为“部落艺术是人类创造力的一个典型例子”,这种原始的创造力在某种意义上对应了人类的精神幼年期,与儿童艺术、异化者的创造力息息相关。通过追溯艺术和创造力的起源,先锋艺术家们借用这种艺术去颠覆古典精神。从立体主义1520世纪10年代,在巴黎人类博物馆的非洲面具展览中诞生了“立体主义”的毕加索。、达达主义16苏黎世达达们从来自“他处”的艺术中汲取了营养:非洲、大洋洲、亚洲和拉丁美洲……他们把面具扔向了古典艺术的镜面。在混乱的达达之夜,通过表演、音乐、诗歌、非洲或毛利文本朗诵,达达主义者用形式、色彩和声音解放直觉,投入自发的创作。而在1920年代的巴黎,黑人甚至在某种程度上成为了文化时尚:约瑟芬·贝克[Josephine Baker]、爵士乐、夜总会……可以用黑色狂潮[négrophilie]来形容这种热量。到超现实主义,对原始主义艺术的迷恋在艺术运动的改朝换代中被继承了下来,艺术家的非洲艺术收藏被不断更新,为了产生更多创新的动力。阿拉贡自然非常了解自1920年代以来先锋艺术团体自发组织的多场来自非洲、亚洲和大洋洲的艺术品展览。他也很清楚其中存在的一些关键问题,譬如:原始艺术与艺术中的原始性是否能够被这样画上等号,这种追根溯源的结果能否被挪用到当下的艺术语境中?部落艺术展览是否会被人为地扭曲成相反的视角,反而为殖民主义加了分,从侧面佐证了种族主义者的说法?

图9 印度支那展厅,丝绸橱窗,巴黎殖民博览会现场照片,1907年

图10 产品大展厅,塔希提捕鱼场景的全景装置,巴黎殖民博览会现场照片,1907年

图11 阿拉贡和萨杜尔策划的展览部分,部落艺术品,以及背后悬挂的马克思标语:“一个民族当它还在压迫别的民族时,不能成为自由的民族。”“殖民的真相”展览现场照片,1931年

图12 阿拉贡和萨杜尔策划的展览部分,产自法国的廉价宗教塑像 ,“殖民的真相”展览现场照片,1931年

也许是出于这些考量,在1931年的这场反展览中,阿拉贡没有单独展出原始艺术。他选择了一些最精美、最富想象力的土著宗教雕塑,与法国文化制品中那些最粗制滥造、最庸俗的宗教雕塑放在一起,其造成的视觉效果是高下立判的。它从某种程度上突破了部落艺术展览的陈词滥调。其中,我们可以看到早期先锋艺术家对现成品[ready-made]、拼贴[collage]和蒙太奇[montage]等技巧的使用。这种技巧作为现代艺术的一股潜流:从19世纪中旬福楼拜未完成的《布瓦尔和佩居榭》[Bouvard et Pécuchet]和广为流传的《庸见词典》[Dictionnaire des idées reçues],20世纪初杜尚发展出的现成品概念《理查德·马特案例》[The Richard Mutt Case],一直到超现实主义者用美学的妄想和流行文化中的“媚俗”品味去挑战经典艺术的“好品味”,从而发展成上个世纪70年代以来当代艺术中非常重要的挪用主义[appropration]17David Evans (editor),“Introduction/Seven types of Appropriation”,Appropriation (Whitechapel: Documents of Contemporary Art 9),The MIT Press,2009,p.15.。阿拉贡选择用最直接的并置呈现的方式去处理艺术物,让观众作出自己的判断——土著文化包含的艺术价值是值得被重新思考的,所谓“驯化野人”“低劣人种”的说法是一种根深蒂固的种族主义偏见。阿拉贡和伊夫·唐基的展陈[display]设计也值得一提,他们采用的是一种有别与殖民博览会,更偏向现代艺术的展览方式,完全去除了展柜的压抑感,将这些雕塑品陈列在高低错落的展台上,通过赋予作品与作品之间适当距离,让每件艺术品得以呼吸,获得一个能够被全面观看的空间。观众与作品之间保持着一种非常舒适的、透明的观看维度。

值得我们注意的是,这场展览体现出的超现实主义者们与意识形态的关系。在几张原始面具的背后,悬挂着一幅马克思的标语:“一个民族当它还在压迫别的民族时,就不能成为自由的民族。”[Un peuple qui en opprime d’autres ne saurait être libre]。

“压迫”“自由”——这句话饱含深意,究竟是谁在压迫谁?哪些民族在压迫哪些民族呢?

这句话,是马克思在1848年,对德国民主派说的;也是马克思在1869年,针对爱尔兰与英国分离事件而说的。

图13 超现实主义者集体照,从左到右:特里斯唐·查拉[Tristan Tzara]、保罗·艾吕雅、安德烈·布勒东、汉斯·阿尔普[Hans Arp]、萨尔瓦多·达利[Salvador Dali]、伊夫·唐基、马克斯·恩斯特[Max Ernst]、勒内·克勒韦尔[René Crevel]、曼·雷[Man Ray],1930年

图14 法共传单“殖民的真相”,插图控诉了殖民地两大罪恶:“酒精”和“鸦片”,文字号召大家反对帝国主义,反对殖民博览会,支持殖民地独立;支持殖民地的工农抵抗革命:1法郎,1931年

这句话,是列宁在1916年,对否认民族自决权的波兰社会民主党人说的。18〈社会主义革命和民族自决权〉,载《列宁全集》,第28卷。http://marxists.anu.edu.au/chinese/lenin-cworks/27/028.htm

这句话,是超现实主义者们在1931年,对参观殖民博览会的欧洲人说的。

在这些不同的语境中,相同的是对民族自决权的捍卫。任何民族都存在着反对压迫的斗争。这句话是维护受压迫的殖民地,保证它们的分离自由的彻底表现。这与超现实主义寻求的反对资产阶级,实现全人类的自由的想法上有着一定程度的一致性。

而从个人的层面出发,“压迫——自由”的对立,是否暗含着作为超现实主义团体核心人物阿拉贡的个人思考和真实情感呢?接下来,本文将以部分于1929年到1933年间超现实主义公开发表的文本以及阿拉贡个人的秘密写作计划(2002年才得到正式的出版)为基础展开,分析阿拉贡的转向问题。

三 个体or/for团体,艺术or/for政治?

在文章开头曾经提到的1929年超现实主义杂志上发表的自嘲小品后面跟着一篇副标题为“为上百个有着革命倾向的知识分子的问题立卷的一点小贡献”的报告〈再议〉[A Suivre],仿佛暴风雨前的雷鸣,暗示了接下来几年团体将要面临的最严重的考验。在这篇文章中,他们重提了1926年,在“预言者”咖啡馆举办的一次集体会议的议程,包括以下几个议题:

1、对现状进行客观汇报。(没有详细展开)

2、对所有的个人立场进行审视:

a)是否所有的个人立场都无可辩驳地维持了革命性?

b)是否有一种集体立场?

c)某些个人行为是否会连累到集体?

d)可以对个人行为容忍到哪种地步?

3、超现实主义未来可期的行动:

a)远离共产党

b)进入共产党

4、总结。19Maurice Nadeau,pp.287-288.

接着,文章归纳了一下自1922年以来,团体所做的大部分工作;决定发布一封给所有成员的公开信,要求成员必须采用书信辩护的方式回答以下几个问题:

I.您是否认为以下问题存在:个体问题变得越来越重要,缺乏真正的外部决定因素,更年轻的成员明显处于被动状态且无法自组织,无法补充新成员,并且在各个层面上加剧了精神迫害?您的行动是否应该自我约束,是否应该永久地成为一种个体形态?

II.a)如果是的,您能否向大部分成员做一个简短的动机报告?定义您的立场。

b)如果不是,如果一种集体行动可以继续或被执行,您认为它应该在哪种程度上,应该是哪种形态?您希望与谁或者希望带领谁往这个方向去?20同上注,第290页。

一个月后,即1929年3月11日,在集体会议上,负责收集调查结果的雷蒙·格诺[Raymond Queneau]宣读了调查结果:四个反对,四个持保留意见的反对或同意,三十六个同意。只有五位愿意全身心投入革命(包括蒂里翁,但不包括阿拉贡)。

接着,布勒东发表了演说,他引用了罗马尼亚作家帕纳伊特·伊斯特拉蒂[Panait Istrati]的一段话:“我不是一个职业作家,而我永远不会成为职业作家……我也不是一个职业革命者,而我永远不会成为职业革命者。与那些满脑子塞满了教条,大部分还动不动就变节的革命者相反,我的道路,自1902年起,就从未改变过。我是情感上的革命者,我与波将金战舰的胜利者共命运,早在1905年,他们在康斯坦萨起航时我就在那儿了。我还记得伟大的马陶申科[Matouchenko],反抗者的首领,他的目光和坚定的脸庞表达了他对革命的信心,而革命永远不会成为一种职业。”21同注19,第293-294页。布勒东接着说道,这种“情感上的革命者”并不是一种柏拉图式的个人意愿,或者是对革命的同情,而是一种对社会革命的坚定希望,希望无产阶级能够用权力和力量去实现的一种希望。所有人用掌声赞同了他的观点。

那么,“情感上的革命者”——布勒东,在某种层度上借用伊斯特拉蒂的观点回避了他自己的真实看法,赢得了所有人的认同。但问题没有被解决,这种“革命情感”必然以个体作为出发点,在哪种维度上,能够演化成超现实主义团体的集体情感?换句话说,布勒东所期待的,是以伟大反抗者首领的个体情感为激发点,让它激荡出复数个体的情感,从而汇聚成一种能够引发革命的集体情感的洪流。他认为所有“职业”的革命者是反动的,容易变节的,只有“非职业”的革命情感和自信,才能去吹响革命的号角,去撕破陈旧的旗帜,引发一场深度的社会革命。压迫促成了个体对自由的欲望;而对于集体行动的是与否,他并没有给出明确的答案,1926年“预言者”咖啡馆的集体会议提出的关键问题中,个人立场与革命的关系得到再一次的重申,而超现实主义群体与共产党的关系并没有被明确地讨论,没有任何“行动”发生。

1930年初,布勒东发表了《超现实主义第二宣言》[Second manifeste du surréalisme],再次重申了团体无意对与马克思-恩格斯著作进行任何程度上的介入,而应该对自身的社会机制进行批判,只有从下层结构入手才能进入上层结构,即使是身处一座终将倒塌的危房之内。这份宣言理所当然地受到了许多成员的抨击,他们谴责布勒东已经变成了一具尸体。

1930年11月,苏联在哈尔科夫召开了第二次国际革命作家代表会议,阿拉贡作为法国革命作家的代表与萨杜尔出席了会议。这一年,以鲁迅为代表的中国左翼作家联盟派萧三作为代表参加这次会议,中国正式加入了国际革命作家联盟,成为它的一个支部。第二次会议进一步确定了1928年第一次代表大会提出的只有辩证唯物主义是真正的无产阶级作家指导思想,建立了以社会主义现实主义作为无产阶级文学创作的主要路线。对比阿拉贡和萧三的文学和政治生涯,可以看到后者从始至终地贯彻了革命文学这条路线,而阿拉贡则花了更多的时间在两边试探,在不同路线的边缘游走。但正是在这种左右摇摆的状态中,阿拉贡隐藏起他对于文学和革命的真正想法。自1923年5月以来,他开始秘密地写作《无限的辩护》[La Défense de l’infini],却在1927年底于马德里撕掉并烧毁了大部分手稿(阿拉贡于同一年递交了入党申请)。阿拉贡梦寐着一部“小说的小说”,《无限的辩护》正是他的实验田。是他的疯狂和自不量力摧毁了这部未完成的巨构,还是政治方面的谨慎让他提早自肃,又或者是超现实主义团体所必须捍卫的集体性对他个人创作产生了巨大的压力?

让我们再一次回到1926年“预言者”咖啡馆的集体会议,布勒东激烈批评了阿拉贡正在写作的《无限的辩护》计划,认为这种“不切实际”的文学计划只会阻碍革命行动,要求对阿拉贡的个人写作进行审查。而正是在这次会议上,阿尔托[Artaud]被剔除;同样,超现实主义创始人之一菲利普·苏波[Philippe Soupault]以“无组织纪律的文学创作”为理由被团体审查,并稍后被开除。面对重重压力,阿拉贡不得不答应停下笔杆,专事符合团体行动的写作。在对文学和对女性的双重痛苦爱情之中,阿拉贡只能在他的“幽灵小说”[roman-fantôme]中找到“创作的意愿”,只能把他的隐秘想法藏在那些暗流涌动、模棱两可、愤怒的、亵渎的文字里。他的私人生活、文学实践、团体行动和政治取向如一把无头无尾的线团,不仅纠缠不清,而且互相之间引发了剧烈的矛盾,把他刺得遍体鳞伤。在这些寄给虚无的手稿中,这些命中注定将成为灰烬的字里行间,他搭建起这座隐蔽的庇护所,在这与世隔绝的空房间内,他在内在的体验中去一遍遍地质问自己:“无限的辩护”所要捍卫的对象到底是谁?他是要去捍卫无限[défendre de l’infini],还是要无限地辩护[défendre infinimement]?

1930年11月,在哈尔科夫大会上,阿拉贡极力为超现实主义辩护,认为超现实主义理论能够激化资产阶级的家庭矛盾,从内部去“解体”资本主义,即使它不是立马见效的,但是谴责超现实主义是反革命的观点是错误的。他提出“当下唯一的明确工作,是要在资本主义国家的阶级斗争中确立无产阶级文学的概念,也就是建立与工人的联系,而这是共产国际没有被很好发展的一个部分,我们能够、而且必须去依靠的唯一基础,是一个无产阶级的文学组织,也就是rabotniki(建立与工人的联系)的系统化组织。”22同注19,第356页。他的观点受到了共产国际代表的批判,对方认为无产阶级的文学的唯一来源只能通过确立极左的主张(即夺取革命政权)来获得。

1930年12月1日,阿拉贡和萨杜尔在离开苏联之前,向国际革命作家协会递交了一封声明,表达了他们继续革命的决心,谴责了他们自己也签了名的《超现实主义第二宣言》的“去共产主义”观点,为自己的意识形态和文学行为进行辩解:“我们对团体的所有个人(文学或其他)作品不负任何连带责任,我们只对带着‘超现实主义’或‘超现实主义者’标签的作品负责。至于布勒东的《超现实主义第二宣言》,则违反了辩证唯物主义原则。我们希望强调的是,我们维护辩证唯物主义原则,反对所有唯心主义思想(特别是弗洛伊德理论)。[……]我们唯一的希求是在党的指挥下更有效地工作,将我们的文学行为完全置于党的检查范围内。”23同注19,第357-358页。

返回法国后,阿拉贡不得不面对同伴们的质疑,他后悔、苦恼、迟疑不决。他要为自己的背叛行为进行申辩:他和萨杜尔是被迫在这封针对超现实主义团体的“自我批判”[autocritique]上签名的,他们做出的妥协不过是为布勒东成立法国革命艺术家和作家协会争取必要的时间。在《给革命知识分子的声明》[Aux intellectuels révolutionnaires]中,他为自己一时的“违心”进行辩护:“针对国际革命作家联盟的质问,超现实主义者给莫斯科的回答是如果帝国主义向苏维埃宣战,那么他们将站在第三国际的一边,法共的那一边。”24同注19,第361页。而在没有战争的现状下,他们也不再等待,而是要将“超现实主义革命”扭转成为“为革命服务的超现实主义”。精神分析是超现实主义者研究资产阶级家庭机制的武器,也是为了更好地脱离这种个体化状态的一种武器。但是布勒东同样是他们要捍卫的对象。超现实主义将成为法国知识界最重要的革命因素。因此,他们将加入,并号召其他人也加入由布勒东刚刚成立的法国革命艺术家和作家协会。在这封声明中,我们可以看到阿拉贡和萨杜尔所背负的来自两方面的压力,他们试图调和两个组织间的矛盾,即便它们因各自的发展道路所产生的矛盾是不可控制的。在猜疑和诽谤的氛围中,他最终祭出了感情牌,而对于他的旧日战友来说,当个人与团体的立场出现分歧时,情感似乎显得有些单薄和可笑:“友谊,十五年的共同工作,证明了他与我们之间的一致性对他来说生死攸关。”25同注19,第359页。

1931年5月的超现实主义的集体反殖民展览便是在这样的背景下展开的。我们可以把这个展览看作是阿拉贡试图将辩证唯物主义和超现实主义进行最后一次调和,来肯定这两个理念是能够达成一致的:“在辩证唯物主义的背景下,超现实主义是解释现实和思想之间的真实关系的唯一方法,我比以往任何时候都更加相信这一点,因为我见证过辩证唯物主义一点点累积着,也因为我见证了人类是如何用辩证唯物主义去改变世界。”26“Le Surréalisme et le d evenir révolutionnaire”,Le Surréalisme au service de la révolution,Vol.3,p.4.超现实主义以团体的名义共同执笔了两份传单,第一份是上文提到的〈您别去殖民博览会〉,第二份是荷兰印度殖民地展馆被火灾摧毁后为殖民主义的终亡唱诵的丧歌〈殖民博览会的第一份总结〉。

这次展览,或者说,这次集体行动,是阿拉贡最后一次以超现实主义团体的名义,应用辩证唯物主义为武器去策划,用“现成品”和“挪用主义”去颠覆流行的种族主义庸见,去揭露帝国主义者设置的意识形态骗局,去实践“为革命服务的超现实主义”的可能性的尝试。1931年,八百万欧洲人参观了文森的殖民博览会,5000人观看了反殖民展。唯有五张记录展览现场的照片和部分展览笔记保留了下来。

接下来的事件导致了阿拉贡与超现实主义团体的完全决裂。1931年底,他在国际革命作家联盟的刊物上发表了一篇赞颂苏维埃革命政权的诗歌《红色阵线》[Front Rouge],导致刊物被审查。1932年初,阿拉贡因“阴谋煽动暴力”的罪名被捕。超现实主义者为他散发了一份请愿书,辩护称虽然诗歌可能具有革命性的作用,但它却是想象力的作品,因此不应按字面意思理解。布勒东,为了好友,疾书了一篇〈诗歌的不幸〉[Misère de la poésie]:“它们自始至终高于现实,但却能让外界的现实与内心的真实达成一致——这可以构成诗歌与艺术的一个目的,艺术可以但不限于教育或是革命宣传为目的,因此超现实主义者并不会因此而成为贬义上的‘为艺术而艺术’[art pour l’art]的最后一批信徒,因为这种观点让那些觉得比制造美有更重要的事情去做的人放弃这种念头。我们绝不会停止让这种想法枯萎,也不会让写作和艺术不再参与社会斗争……”27Ibid.,p.353.

阿拉贡拒绝了这份最终的辩护和友情。他甘愿谴责超现实主义的这份请愿——革命需要付出代价。超现实主义运动于他终于成为了一种反革命,其革命夙愿宣告破产。这一年,阿拉贡与他旧日的伙伴告别,走上了另一条文学和政治道路。而超现实主义革命在1938年大展之后正式宣告破产。艾吕雅在一封公开的绝交书内以饱含讽刺的语调描写了阿拉贡眼中含泪,对团体和旧友宣告了与他们的决裂的场景,但他的字里行间却无法掩盖这种绝望和悲伤:“言行不一成为了精打细算,资格成为了诡计,阿拉贡变成了一个他者[un autre],而我对他不再怀念。”28同注26,第364页。

四 为“他者”辩护的理由

婴儿学会观看镜子中的映像,才第一次发现了自己的面孔,意识到朝夕相处的父母属于一种“他者”。哥伦布发现了美洲大陆,才真正地看到自己和自己民族的面貌,意识到这些土著属于一种“他者”。欧洲大陆的市民们发现了“人类动物园”,才真正完成了他们的“现代性教育”。只有找到自身与“他者”之间的差异性,人们才能完成自我身份的建立。这种“他者”的存在往往让人产生不适,人们总是想要去除这种异质。现代文明发明了“土著”这种身份,把他们变成了一具具沉默的躯体;而当这些躯体无法用所谓现代文明的语言进行自我表达,确立自己的身份,就会被看作是一种自我的间离。

如果我们只是把殖民主义看作是发达国家在他们的领土之外的一种版图的扩张,那就太简单了。在种植园之外,加工厂之外,在繁忙的海外贸易物流之外,它无处不在,它是殖民学校和殖民教育,是被殖民者禁止使用的母语,是被殖民者被迫忘记的民族历史——而语言和记忆的抹去是一种去他者身份的进程。这种同化的进程没有终点,并不会因为被殖民者觉得足够了而停止,正因殖民者永远不会满足。殖民主义的永无止境也正体现在,一个殖民地并不会因为其独立而立马脱离其被殖民的身份。独立往往只是去殖民的开始,而在早已开始的去殖民进程中,殖民的影响仍苟延残喘。

喀麦隆哲学家阿席勒·艾穆班布[Achille Mbembe]曾谈到这种去殖民进程所带来的无力感:“让我最为愤怒的一点,是他者,因为他们有着我所没有的手段,能够把一个他们为我制造的图像扔到我脸上来,而不经过我的同意……他们要迫使我相信我和他们为我制造的那个形象一模一样。不仅他们要说服我,除了劝说这个层面,更是逼我要成为他们为我决定的身份,让我们自己也能说出口来,让我们模仿他们,只有这样做这样他们才会放过我。让我愤怒,让我反抗的,正是意识到了我的无力;我发现,事实上,无论我做了什么,他们都可以为所欲为,以一种充满威信的方式,宣布他们对我的命运宣判的‘神话’是有效的。”29Seloua Luste Boulbina,Le singe de Kafka,et autres propos sur la colonie,Paragon/Vs,2008,p.47.而艾穆班布的愤怒正是用法语,而非他的母语,在1993年法国举办的一场有关殖民影像历史的展览的研讨会上说出的。在这种语境下,来自前殖民地的知识分子是否能够有效地传达出他话语中的无力感,以及这种无力和愤怒与那些无名的前殖民地人民的无力和愤怒是否等量?而那些不谙法语,没有受过现代教育的殖民地的幽灵们,体内是否还残留着一些愤怒和无力的物质?如果鬼魂会说话,它们说的一定不是现代法语,它们有着自己的招数,但谁还晓得倾听魂魄们的言语?

另一种西方意义上的“他者”,就是艾吕雅文中与团体决裂后的阿拉贡,这位抛弃了超现实主义,转向了社会主义现实主义的伟大作家。1931年的这次反殖民、反帝国主义的不知名展览最终向这位伟大作家揭露了并存于他身上的一种不可调和的差异性。阿拉贡必须作出选择——从1929年到1931年,他在两端摇摆不定了很久,以至于在不同的场合做出立场矛盾的发言,似乎成为了一个言行不一的投机主义者。但我觉得通过上文对这三年相关文本的剖析,能够看出一条线索:在共产主义集体主义和超现实主义团体集体主义之间,个体对团体的反抗和团体对个体的控制之间,在艺术自主性和艺术政治化之间,在情感[sentimental]革命与行动主义[militantisme]革命之间,在外界的现实与内心的真实之间,他最终决定从僵持的局面中出走。他以“殖民的真相”展览作为最后一次尝试,对巴黎市民提出最后一次充满幽默的质问,对自己开创引领的这个文学团体的革命性发出最后一次拷问。阿拉贡并没有让展览成为政治宣传的仆人,而是把辩证唯物主义思想应用到艺术创作之中,他所抗议的是教条主义对创造力的束缚,但同时也成为了他对共产主义教条的最后一次反抗。他终于以《红色阵线》这首慷慨激昂的颂歌,做出了自己的决定,拒绝了超现实主义团体借诗歌与艺术之名为自己发出的辩护,坚定地成为了旧日战友眼中的他者。

图15-17 路易·阿拉贡,丹尼尔·孔—本迪,索邦广场,1968年

阿拉贡1931年之后的创作,完全地转向了现实主义题材,他参加了二战,作为地下党抵抗分子坚持战斗;他一直是法共的一员,和苏联政权的维护者。一直到1968年5月9日,他再次出现在街头——而这一次,头发花白的文学家站在索邦大学的广场上,手持扩音器发言,身边围绕着愤怒的大学生们,他的前方是丹尼尔·孔-本迪[Daniel Cohn-Bendit],这位英雄学生领袖耸起身子,举起了一只手臂。没有一个学生看着阿拉贡说话,学生们或是看着孔-本迪,或是把目光投向了远方。孔-本迪表情凝重,双眼怒睁,那一刻,波将金战舰的马陶申科出现在巴黎的街头。这位青年革命者举起了一只手臂——也许是为了和远处的某人打招呼,也许是以意见领袖的身份同意阿拉贡发言,也许是为了打断他的发言,也许是为了宣告一场新革命的开端。

这一系列的另外两张连续的照片中,青年学生的快活和戏弄似乎从阿拉贡苍老且忧心忡忡的面孔上一并抢走了俊美和叛逆。另一张照片,孔-本迪接过了话筒,阿拉贡和其他学生们在领袖的背后看着他的身影。

今日我们是否能对阿拉贡进行清算?这个难以被归类,充满谜团的作者既被法国的左派精英质疑,也被右派所蔑视;这个格格不入的异类被时光,被68一代甩在了身后,随着柏林墙的倒塌,似乎又被更年轻的一代遗忘在灰烬之中。八十年后,《无限的辩护》以一种几近废墟的状态重见天日,似乎作者在开始搭建宏伟庙宇的时候就看到了它的悲壮结局,即便那些细碎的文本在某一时刻触碰到所谓诗歌的东西,但它最终却带着一丝迟疑的微笑,背叛了自由诗,甚至背叛了诗歌发展的总体进程,回到了格律诗的阵营……

于是,阿拉贡在1931年,被讲述成了一段塞满了诗歌、艺术和政治的幽灵的故事,而讲述,是否能够让幽灵们得到解脱?又或者,我应该质问的,是今天,哪种机器在源源不断地为失语者们生产着为他们设计好的图像?

在去殖民的法国,让艾穆班布愤怒的机器仍然在继续:融入[intégration]成为了种族隔离的战略,成为转化“他者”,消除异质的一种文化借口。这套语言和文化的规训法则被公共言论们加以利用,后者对数百万移民群体的“沉默”加以评判,认为这些“他者”无意参与法国的公共生活,成为共和国的新公民。只有熟练掌握了法语,了解法国文化和习俗,“他者”才能被允许进入文化系统,才会被认为真正地融入社会。但是,“人类动物园”的残酷童话仍然延续到了今天,囚牢从公园里搬到了灰蒙蒙的郊区,数百万被殖民者的后代在沉默中表演着生活。

正如格罗伊斯所说,除了政治和经济上的剥削之外,“对非特权的亚文化的美学上的剥削”在当代文化中不断地发生,“属于他们文化的事物和符号被用作于某些只属于极少数人的文化模式上,但他们本身却被这种模式排除在外”。30[德]鲍里斯·格罗伊斯著、潘律译,《论新》,重庆大学出版社,2018年,第149-150页。同样,这种文化机器不仅盗取了这些人的故事、符号和图像,甚至把他们中的部分人“融入”进了西方的文化。“当一位从第三世界来的艺术家把那些‘原本的’以及‘他者的’东西带到西方艺术市场的时候,他也已经在用一种西方文化代言人的视角来看待他的故乡了。”31同注30,第152页。需要警惕的是,我们可以把这段话的主语置换成任何一个二元论关系中的被奴役者,这种论述似乎都能成立。这种轻易的转化似乎让阿拉贡的转向丧失了他的革命性,变成了某种艺术批评中的陈词滥调。这篇故事的目的并不是为了下一个简单的结论,而是为了召唤一个逐渐远去的幽灵,向他隔空抛去几个问题。他的言行不一和流露的真情,他的虚伪和坚决,他的背叛和无奈,还有他的多情和忠诚……这些互为矛盾的元素和冲突时刻被牵扯在一起,在革命和历史的转向背景下,勾画出一个充满张力的形象。

但同时,我们需要看到,在阿拉贡的转向中,某些价值和标准被撬动了,它们偷偷地发生了变化,它们一直在变化着:在这位“第一世界来的艺术家”的身上,一种多重视野和多重的“他者”身份出现了,他时而是辩护者,时而是守护者,这一切取决于他的立场和他的情感;直到某一天,他决定成为不断的革命者,和被压迫价值的永恒的辩护者;又到了某一天,新的价值和新价值的辩护者站到了他的前方。