蓝莓采后主要病原菌的分离鉴定及肉桂精油抑菌效果

2020-01-07贾晓曼

王 丹,张 静,贾晓曼,辛 力,翟 浩*

(山东省果树研究所,山东 泰发 271000)

蓝莓(Vaccinium spp.),学名越橘,属于杜鹃花科越橘属,为多年生灌木小浆果类果树。其果实富含花青素、酚酸类等生物抗氧化活性成分,具有预防肥胖、糖尿病、心脑血管疾病、癌症等慢性病的保健作用[1-2]。由各种真菌病原体引起的采后腐烂是商业蓝莓生产中面临的一个重要问题[3-5],国内外从采后蓝莓果实分离到的主要真菌病原体有炭疽菌属(Colletotrichum spp.)、链格孢菌属(Alternaria spp.)和葡萄孢菌属(Botrytis spp.)[6-8]。对蓝莓果实采后主要致病菌的分离鉴定,是选择采后防腐保鲜方法的前提,明确蓝莓采后病害种类和防治方法,对于制定有效的防治措施尤为重要。

控制蓝莓采后腐烂常见技术有低温、气调、采前杀菌剂喷雾、采后化学药剂浸果等[9-12],然而这些技术具有一定的局限性,如低温不能完全防止病原微生物对果实的侵染,尤其是链格孢菌属、葡萄孢菌属等,且频繁和高浓度使用化学药剂会造成其在果实上的残留量超标而威胁人类的健康。

植物精油是一类具有挥发性的芳香物质,其一般从植物的花、叶、茎、根或果实中,通过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取而得[13]。植物精油作为一种发全的植物源食品保鲜剂,具有抗细菌、抗真菌和抗氧化等作用,作为广谱杀菌剂,因其作用高效性和长效性,已逐渐应用于食品保鲜中[14-15]。肉桂精油主要功能成分肉桂醛含量在75%以上,杀菌、抗氧化功能显著[16]。有研究表明肉桂精油对葡萄、番茄、芒果采后贮藏有明显的保鲜效果[16-18],但其在蓝莓采后病原菌控制方方的研究鲜见报道。

本研究从山东泰发本地产“晚丰”蓝莓上分离优势致病菌,采用传统形态学鉴定方法结合rDNA-ITS序列分析对病原菌进行分离鉴定,并对其致病性进行测定;进一步研究肉桂精油对蓝莓采后主要优势病原菌的抑菌效果,以期为蓝莓采后病害的预测预报和病原菌的绿色防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

于2018年6月21日,在山东泰发良庄蓝莓基地采集蓝莓品种“晚丰”,挑选成熟度相同(8~9 成熟)且健康无病的果实,室温放置,待发病后分离病原菌进行后续实验。植物精油购自广州恒信香料有限公司,提取自肉桂树皮,纯度为85%。

1.2 仪器与设备

ChamlGel 6000全自动凝胶成像分析系统 美国Sage Creation公司;GR110DR全自动高压灭菌锅 美国Zealway公司;SPX-320生化培养箱 宁波江南仪器厂;S1000聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)仪、PowerPac Basic电泳仪 美国Bio-Rad公司;3730XL全自动DNA测序仪 美国Applied Biosystems公司;SU8020扫描电镜 日本日立公司。

1.3 方法

1.3.1 病原菌的采集与分离纯化

参照《植病研究方法》[19],采用常规组织分离法,对发病果实上的病原菌进行分离,并经单孢分离获得纯培养菌株。

1.3.2 病原菌形态鉴定

将纯化菌株接种于马铃薯葡萄糖琼脂(potato dextrose agar,PDA)培养基,26 ℃恒温箱培养,待产孢后观察菌落形态,利用光学显微镜记录孢子形态和结构,并测量孢子大小。

1.3.3 病原菌对蓝莓果实的致病性

选择健康无伤的蓝莓果实,将果实表面消毒后,采用针刺法将菌饼接种于果实被刺伤部位。以接种无菌的PDA培养基块作为对照,在25 ℃恒温箱中培养7~10 d后观察发病情况。每种病原菌处理3 个重复,每个重复10 个果实。记录发病率及病害症状。

1.3.4 病原菌rDNA-ITS序列与系统发育分析

利用CTAB法提取菌株DNA,选用真菌通用引物ITS1(5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’)和ITS4(5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’)对病原菌进行PCR扩增。扩增程序:94 ℃预变性5 min;94 ℃变性40 s,58 ℃退火40 s,72 ℃延伸1 min,35 个循环;72 ℃延伸10 min。

PCR产物经琼脂糖凝胶电泳检测后,由铂尚生物技术(上海)有限公司进行测序,测序结果在GenBank数据库中进行BLAST比对分析,搜索同源性较高的已知序列,用DNAMAN软件对已知序列计算相似性;利用MEGA 5.1软件以邻接(Neighbor-Joining,NJ)法构建系统发育树。

1.3.5 肉桂精油对3 种病原菌体外抑菌效果

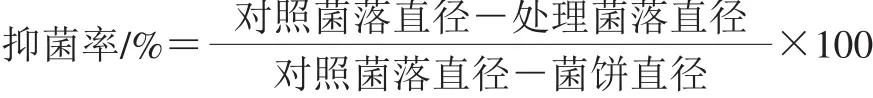

选择61 mL(直径75 mm)的培养皿,取一片直径30 mm的滤纸贴在皿盖中央,与培养皿一同灭菌后使用。倒入PDA培养基后,用无菌打孔器取直径7 mm的病原菌菌饼接入,分别取一定量的肉桂精油滴于滤纸片中央,使其含量为15、30、60、90 μL/L,不加精油为对照组。于26 ℃培养5~7 d,每天测量菌落直径,直径大小反映菌丝生长速率。肉桂精油的体外抑菌效果可以分别采用菌落直径与抑菌率表示。48 h内,以菌落直径7 mm或抑制率100%的最低精油含量为其最低抑菌浓度(minimal inhibitory concentration,MIC)。每个处理4 个重复。抑菌率计算见下式:

1.3.6 扫描电镜观察肉桂精油对3 种病原菌菌丝形态的影响

取肉桂精油(25 μL/L)处理和对照菌丝,用2.5%戊二醛溶液固定24 h,然后依次放入到体积分数50%、75%、100%的乙醇溶液各脱水20 min,完成样品的脱水。采用临界点干燥法进行样品的干燥,喷金处理。在扫描电镜下观察样品并进行拍照。

1.4 数据处理

实验数据用Excel软件进行计算和作图,采用SPSS软件对实验数据进行方差分析和显著性检验(Duncan新复极差法)。实验结果用表示。

2 结果与分析

2.1 蓝莓采后病原菌的鉴定

2.1.1 病原菌形态鉴定结果

图1 3 种病原菌菌丝形态特征Fig. 1 Morphological characteristics of hyphae of the three pathogens

图2 3 种病原菌分生孢子形态特征Fig. 2 Morphological characteristics of conidia of the three pathogens

L1形态特征见图1a、2a,在PDA培养基上,菌丝白色绒状,后颜色变为浅灰色,不产色素。小型分生孢子数量多,卵圆形或椭圆形,大小为(5.2~10.6)μm×(2.5~4.4)μm。大型分生孢子月牙形、镰刀型,稍弯,顶部稍尖,多为3 个隔膜,大小为(11.4~40.2)μm×(2.7~5.5)μm。

L2形态特征见图1b、2b,在PDA培养基上,菌落初为灰色绒状,后颜色变为黑色,有同心圈。菌丝透明,有分隔,分生孢子褐色,单生或2~5 个孢子形成短包子链。分生孢子顶端微曲,大小(11.1~33.8)μm×(5.4~9.5)μm,倒棒锤形或卵圆形,有纵横分隔,纵隔1~3 个,横隔1~7 个,分隔处缢缩,具有圆锥状或圆柱状短喙,喙长4.2~9.1 μm。

L3形态特征见图1c、2c,在PDA培养基上,菌丝初为白色绒状,后颜色变为浅褐色,形成黑色菌核。分生孢子梗数根丛生,直立或稍弯曲,具隔膜,顶端呈1~2 次分枝,分枝的末端膨大,上密生小梗,小梗上聚生大量分生孢子。分生孢子卵圆形、椭圆形,无色至淡褐色,单孢,(8.3~11.3)μm×(6.3~10.1)μm。

2.1.2 病原菌的致病性

图3 人工接种病原菌发病症状Fig. 3 Symptoms of blueberry fruit inoculated separately with each of the three pathogens

图3 结果表明,经针刺接种的蓝莓果实均能发病。3~5 d症状显现,7 d后均发病严重,与原发病状较一致,重新分离后,其培养性状与原菌株相同,而对照处理均不发病。

2.1.3 病原菌rDNA-ITS序列分析

利用真菌通用引物ITS1/ITS4对3 个纯化菌株rDNAITS进行PCR扩增,获得3 个扩增条带。将测序获得的序列与NCBI上已知菌株进行BLAST比较,发现所测3 个菌株和已知菌株均有较高的相似性。

2.1.4 rDNA-ITS系统发育分析

将所测序列在GenBank数据库中进行同源比对,并将3 种病原菌的序列及其相似序列用MEGA 5.2软件的NJ法构建系统发育树,以明确病原菌分类地位。

如图4所示,菌株L1与中国(寄主不详)的尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)(KU512835.1)、葡萄牙葡萄寄生菌木贼镰刀菌(F. equiseti)(MF072591.1)聚为一类,结合孢子的形态特征,将菌株L1鉴定为尖孢镰刀菌;菌株L2与分离自中国猕猴桃(KX609761.1、KX609766.1、KX609763.1、KX609765.1、KX609764.1),中国无患子(KY213958.1)及印度分离自印度人参(KX494864.1)的链格孢菌(Alternaria alternata)聚为一类,结合孢子形态特征,鉴定菌株L2为链格孢菌;菌株L3与分离自中国番茄灰霉病的富克葡萄孢盘菌(Botryotinia fuckeliana)(JX875915.1)、意大利(寄主不详)灰葡萄孢菌(B. cinerea)(KT587323.1)聚在同一枝,结合孢子形态特征,将菌株L3鉴定为灰葡萄孢菌。其中富克葡萄孢盘菌为有性世代,灰葡萄孢菌菌为无性世代。

图4 基于ITS区序列和邻接法构建的系统发育树Fig. 4 Phylogenetic tree derived from Neighbor-Joining analysis and rDNA ITS domain sequences

2.2 肉桂精油对蓝莓采后病原菌的抑菌活性

2.2.1 肉桂精油体外抑菌效果

图5 不同含量肉桂精油对3 种病原菌的体外熏蒸抑制效果Fig. 5 Inhibitory effects in vitro of cinnamon oil at different concentrations against the three pathogens

从图5可以看出,肉桂精油对尖孢镰刀菌、链格孢菌、灰葡萄孢菌的48 h MIC分别为60、30、30 μL/L。熏蒸72 h后,当肉桂精油在60 μL/L和90 μL/L时,与对照组相比,对于3 种病原菌抑菌率均在98%以上。熏蒸96 h后,除尖孢镰刀菌抑菌率为80%外,对其他两种病原菌的抑制均在98%以上。

2.2.2 肉桂精油对3 种病原菌菌丝形态变化的影响

图6 肉桂精油对3 种病原菌菌丝微观形态的影响Fig. 6 Scanning electron micrographs of the three pathogens treated or not treated with cinnamon oil

对3 个病原菌样品经临界点干燥后,进行扫描电镜观察,结果见图6。可以看出,未用精油处理的3 种菌丝体均生长健康正常,表面光滑饱满,粗细均匀一致。经肉桂精油(25 μL/L)处理的尖孢镰刀菌出现强烈变形,皱缩凹陷明显;经肉桂精油(25 μL/L)处理的链格孢菌表面粗糙,有凸起;经肉桂精油(25 μL/L)处理的灰葡萄孢菌菌丝皱缩,不平整,且菌丝之间出现严重黏连现象。

3 结论与讨论

经形态鉴定、分子生物学鉴定及人工接种实验,初步确定泰发产区“晚丰”蓝莓采后主要病原菌为尖孢镰刀菌、链格孢菌和灰葡萄孢菌。其中,尖孢镰刀菌引起的蓝莓果实采后病害为国内首次报道,链格孢菌和灰葡萄孢菌的侵染与戴启东等[20]研究有部分相同之处,但不同地区蓝莓采后病原菌种群组成存在差别,是否存在属内多个种的复合侵染有待于进一步探明。

植物精油是具有挥发性的植物次级代谢产物,广泛存在于植物的各个部位,其抑菌广谱性好、对环境危害小,具有较好的发展前景。肉桂精油有效成分为肉桂醛(75%~90%)[21]。有学者指出,肉桂醛能有效抑制真菌繁殖,主要是通过破坏细胞壁,并对细胞内物质造成损坏,进而起到抑菌作用[22]。近年来,肉桂精油在食品防腐及抑制果蔬采后病害发生等方面已有部分研究[16-18]。本研究通过体外熏蒸抑菌实验,明确了肉桂精油对蓝莓采后3 种主要致病菌尖孢镰刀菌、链格孢菌和灰葡萄孢菌的抑制作用,其48 h内MIC分别为60、30、30 μL/L,但实际效果有待于后续活体实验验证,且具体作用浓度需要综合蓝莓对精油的耐受力、精油的其他效应如抗氧化作用以及对采后果实品质的影响等指标进行全面考量。

肉桂精油抑菌效果的研究已有许多相关报道。林树花等[23]研究了10 种植物精油对蓝莓有害真菌及革兰氏细菌的抑制能力,结果表明肉桂精油对真菌以及革兰氏阴性和阳性菌均有强烈抑制效果,MIC在0.039 1~0.156 0 µL/mL之间,这与本课题前期优选肉桂精油用于本实验的结果较为一致。黄文部等[24]选择6 种精油对莫兰花贮存期间链格孢菌进行抑菌实验,结果发现肉桂精油抑菌效果最佳,其MIC和最小杀菌浓度分别为0.05 μL/mL和0.15 μL/mL,本实验肉桂精油对蓝莓链格孢菌的抑菌效果也较好,MIC为30 μL/L,与文献浓度略有差异的原因可能是链格孢菌种属差别造成其对抑菌剂耐受力不同,另一方面本实验采用熏蒸处理,而上述文献采用的是直接接触方式,这也是造成有效浓度差异的原因之一。

不同成分组成的精油,采用不同抑菌方式其抑菌机制也不尽相同,进而影响抑菌效果。熏蒸方式主要是精油的挥发性组分接触菌丝,由于菌丝的亲脂性,挥发组分聚集在菌丝上进而起到抑菌作用。而直接接触方式则是精油中所有成分均可直接接触到菌丝[25]。刘瑞玲等[26]比较了3 种精油接触及熏蒸方式对火龙果采后腐烂病原真菌的抑制作用,表明两种作用方式抑菌效果不同,直接接触抑菌效果的优劣顺序为香芹酚>百里香>肉桂,而熏蒸处理的优劣顺序为香芹酚>肉桂>百里香。蓝莓表面的蜡质层是保持外观品质和耐贮性的基础[27-28]。常规的浸果杀菌方式易冲洗掉果实表面的蜡质层,破坏其完整性,进而影响采后品质的维持。因此本实验采用肉桂精油熏蒸的方式,进行体外抑菌实验。实际应用中应根据待测样品的特点及不同种类精油的抑菌特征,选择合理的抑菌方式,从而能够保证最优抑菌效果。

扫描电镜观察到菌丝形态受到严重破坏,发生了表面皱缩、凸起、不平整、黏连等一系列变形,其内在机制可能是由于精油的强疏水性引起细胞膜流动性发生变化,导致细胞内渗透压不平衡,酶促反应受阻,细胞内容物泄露,最后导致细胞质膜破裂,细胞死亡[25]。但是,由于精油成分的复杂性及成分间相互作用的多样性,目前国内外关于植物精油的作用机理还仅停留在根据实验结果做出的推测,因此,植物精油成分和结构以及抑菌机理有待于进一步阐明。