镰孢菌与大豆根腐病研究进展

2020-05-14许艳丽

许艳丽,魏 巍

(1.中国科学院东北地理与农业生态研究所,哈尔滨 150081;2.江苏大学农业装备工程学院,江苏 镇江 212013)

镰孢菌属(FusariumLink ex Fr.)真菌在自然界广泛存在,无论热带、寒带、沙漠、高山和冰川极地均有分布,与人类关系密切。镰孢菌属真菌是农作物病害重要病原物,侵染寄主植物维管束系统和根部,引起萎蔫病和根腐病等,是生产上最难防治的土传病害之一[1]。本文综述镰孢菌与大豆根腐病相关研究进展,主要包括镰孢菌分类、分布和危害、大豆根腐病病原菌、大豆根腐病优势病原菌、国内外大豆根腐病镰孢菌种分布、镰孢菌对大豆根部致病性及大豆根腐病防治措施,并展望今后研究方向。

1 镰孢菌分类、分布和危害

镰孢菌是真菌重要类群,根据真菌分类系统,镰孢菌属隶属于真菌界,为无性型真菌(Anamorphic fungi),有性阶段属于赤霉属(Gibberella)、丽赤壳属(Calonectria)、丛赤壳属(Nectria)和小赤壳属(Micronectriella)等。镰孢属真菌是一类具有遗传多变性的物种,其形态和遗传发育结构复杂多变,甚至种间相互关系也极其复杂,因此被认为是土壤真菌类群中分类学范畴上最难的属。镰孢菌属最早发现于粉红镰孢菌(F.roseum),以此为基础建立属内分类。镰孢菌属种类繁多,至今已报道镰孢菌超500 种[2],由于该菌的复杂性和重要性,多年来国内外学者开展大量研究,总结并出版多部鉴定手册。

镰孢菌可营腐生、弱寄生或寄生,有些种类寄生性非常强。镰孢菌属在世界上分布广泛,寄主植物达100 余种[3],可引起大豆[4]、玉米、小麦、棉花、高粱、瓜类、茄科、香蕉和花卉等植物发病,也是动物病原菌[5-6]。该属真菌包含大量土传植物病原菌,镰孢菌侵染寄主植物引起根腐病和萎蔫病,导致农作物产品品质下降。镰孢菌是重要土壤真菌,因此,把该菌作为研究土传真菌病害的模式菌[7]。镰孢菌除直接危害动植物外,其分泌毒素与动植物及人类的多种疾病有关,台莲梅等报道尖镰孢菌(F.oxysporum)毒素对大豆幼根具有强烈毒害作用,可使大豆胚根细胞质壁分离,质膜、线粒体膜、核膜和液泡膜局部断裂[8]。

2 大豆根腐病

大豆根腐病是分布广泛、危害重的难防治世界性土传性真菌病害。国内外大豆根腐病发生、危害及病原菌生物学等研究成果丰富[3,9]。辛惠普等报道大豆根腐病在我国黑龙江田间病株率75%~100%,病情指数一般年份35~50,多雨年份40~60[4];许艳丽等报道在黑龙江省双城、海伦和富锦大豆田根腐病发生普遍,病情指数28.9~60[10]。李长松等报道1988~1989年山东省薛城、嘉祥、费县、日照、胶州和文登7个县市大豆根腐病发生情况和症状,并鉴定采集的553大豆根腐病标样病原菌[11]。

2.1 大豆根腐病病原菌

大豆根腐病由多种土传病原真菌独立或复合侵染引起,目前国内外已报道病原菌主要有镰孢菌、腐霉菌(Pythiumspp.)、疫霉菌(Phytophthoraspp.)和丝核菌(Rhizoctoniaspp.)属真菌[4,12]。根腐病在加拿大也是大豆生产中常见制约因素,加拿大报道大豆根腐病病原菌有8 种镰孢菌和丝核菌[13]。据Anderson 报道加拿大安大略省在1987 年前大豆受土传病原真菌侵染引起根腐的病原较多,主要有黄瓜褐斑病菌(Corynespora cassiicola)、头孢菌(Cephalosporiumsp.)、尖镰孢菌、大豆疫霉菌(P.megaspermaf.sp.glycinea)、终极腐霉(P.ulrimum)、立枯丝核菌(R. solani)、大豆炭腐病菌(Macrophomina phaseolina)和根串珠霉(Thielaviopsis basicola)。Anderson在安大略省对大豆根部病原菌分离和鉴定出11 个属的病原菌,以外还有腐霉菌、链格孢菌(Alternariaspp,)、螺卷毛壳霉(Chaetomium cochloides), 毛壳菌(Chaetomiumspp. )、Colletotrichum dematiumvar.troncatum、多种镰孢菌、梨毛霉菌(Mucorsp.)、拟茎点属菌(Phomopsissp.)和绿色木霉(Trichoderma viride)[14]。日本由于常年潮湿多雨,土壤中腐霉菌为大豆根腐病主要病原菌[15]。Susilowati等报道印度尼西亚大豆土传真菌病原有白绢病菌(Sclerotium rolfsii)、镰孢菌和立枯丝核菌,造成幼苗倾倒、子叶和下胚轴损伤,根和茎基部腐烂、维管萎蔫或发育不良[16]。国内外学者将疫霉菌列为根腐病菌,该菌危害大豆根部及茎部,国内学者称由该病菌引起的根腐为疫霉根腐。白绢病菌在国内未见报道为大豆根腐病菌。因此,我国提及的大豆根腐病一般狭义的仅指由镰孢菌、腐霉菌和丝核菌引起的根腐病。国外报道中除上述几种病原菌外,也将多主瘤梗孢菌(Phymatotrichum omnivorum)、紫卷担菌(Helicobasidium mompa)、多主棒孢 (Corynespora cassiicola)和菜豆壳球孢菌(Macrophomina phaseolina)列为大豆根腐病致病菌[17]。日本、中国、韩国、喀麦隆、美国和巴西出现大豆黑根腐病(也称红色根颈腐病或Cylindrocladium 根腐病或Calonetria 根腐病),该病病原是Cylindrocladium属的几个种。加拿大、日本、美国和德国出现由[Trielaviopsis basicola(Berk and Br)Ferr]引起的拟黑根腐病等不常见根腐病[8],近年也鲜有报道。

2.2 大豆根腐病优势病原菌

大豆根腐病在不同地区病原菌组成和优势菌存在差别,但多数报道以镰孢菌属为主要病原。Armstrong 等报道尖镰孢菌可导致大豆萎蔫[18]。美国和加拿大根腐病菌以镰孢菌为主,调查加拿大东部大豆根腐病病原结果显示,镰孢菌属分离频率占病原68%,镰孢菌根腐病造成大豆出苗差、幼苗发育不良、生长缓慢和产量损失[19]。Wang 等报道明尼苏达州大豆根腐病主要由茄腐镰孢菜豆专化型(Fusarium solanif. sp.phaseoli)引起,与尖孢镰孢菌及立枯丝核菌形成复合侵染[20]。

我国大豆根腐病原菌种类较多,以镰孢菌属为主。不同病原菌接种发现,大豆根腐病症状特征主要由不同病原菌侵染决定。其中镰刀菌引起根部产生黑揭色病斑,立枯丝核菌引起褐色至红褐色病斑,而终极腐霉菌则引起无色或褐色湿润病斑[9]。研究认为,大豆根腐病原菌组成与播种期无关。我国黑龙江省及境内农场大豆根腐病原菌多为镰孢菌、腐霉菌、丝核菌等复合侵染[21-22]。马桂珍等在河北冀东地区遵化、玉田、迁西、滦县、昌黎和抚宁等县市采集田间根腐病株,鉴定发现其由镰孢菌、丝核菌和腐霉菌组成,但分离频率以尖镰孢菌最多,立枯丝核菌次之,但病原菌致病性立枯丝核菌最强[23]。安徽省淮北地区大豆根腐病原以镰孢菌为主,分离率为85.7%,丝核菌占7.17%[24]。李本金等报道,福建省大豆根腐病病原菌有尖镰孢菌、茄腐镰孢菌(F.solani)、大豆疫霉菌(Phytophthora sojae)、立枯丝核菌和瓜果腐霉(P.aphanidermatum),其中尖镰孢菌、大豆疫霉菌和茄腐镰孢分离频率高,致病性强,是该地区主要致病菌[25]。

3 镰孢菌大豆根腐病

国内外研究表明,镰孢菌为大豆根腐病主要病原。主要体现在该属病原危害重,病原占比大。初期研究发现镰孢属真菌居多,后逐步开展镰孢菌大豆根腐病原种的鉴定,以及镰孢属病原种抗病品种筛查。

3.1 我国大豆根腐病镰孢菌种及分布

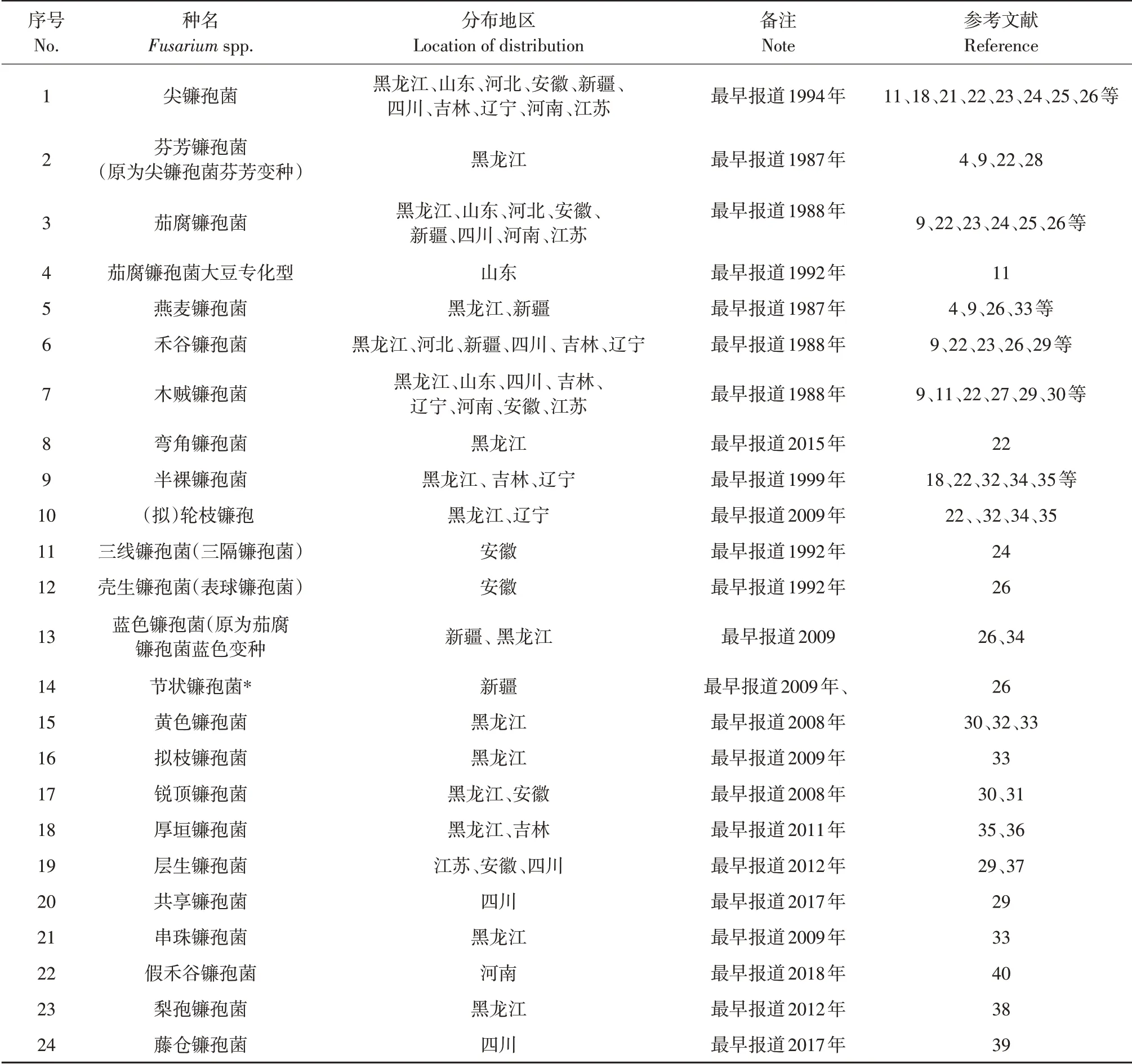

我国除黑龙江、河北和安徽外,目前报道的其他省份大豆根腐病原多为镰孢属真菌。由于大豆种植地域广泛,病原镰孢菌呈种内多样性分布,多为镰孢属多个种复合侵染。大豆根腐病镰孢菌中优势种存在差异。黄淮地区和新疆以茄腐镰孢菌为主,黑龙江省以尖镰孢菌和立枯丝核菌为主[26]。各地区镰孢菌属种内组成差别较大。山东省以茄腐镰孢菌为优势种,分离频率65.8%,尖镰孢菌和木贼镰孢菌次之[11]。李长松等报道山东、安徽、河南及江苏等黄淮地区大豆根腐病原菌主要为茄病镰孢菌、尖镰孢菌和木贼镰孢菌(F. equiseti),其中茄腐镰孢菌分离频率最高[27]。安徽省淮北地区大豆根腐病原镰孢菌属菌组成为壳生镰孢菌(F. episphaeria)、三线镰孢菌(也称三隔镰孢菌,F.tricinctum)、尖镰孢菌和茄腐镰孢菌[24]。陕西省汉中地区镰孢菌为茄腐镰孢菌和芬芳镰孢菌(F.redolens)(原尖孢镰孢菌芬芳变种,F. oxysporumvar.redolens)[28]。我国四川省大豆根腐病发生率达75%以上,主要致病菌为镰孢菌,强致病性有尖镰孢菌和茄腐镰孢菌。禾谷镰孢菌和木贼镰孢菌致病性较强[29]。随植物蛋白需求增加,大豆种植面积扩大,根腐病危害加重,镰孢菌病原被不断报道,如壳生镰孢菌(表球镰孢菌)[24]、锐顶镰孢菌(F. acuminatum)[30-31]、节状镰孢菌(F.merismoidescordo)、蓝色镰孢菌(F.coerleum)[原为茄腐镰孢菌蓝色变种(F.solani Var. coerleum(Sacc.)Boot]26]、黄色镰孢菌(F.culmorum)[30,32]、(拟)轮枝镰孢菌(F.verticillioides)[22]、串珠镰孢菌(F.moniliformis)、拟枝镰孢菌[F.sporotrichioides)[33]、半裸镰孢菌(F.semitectum)[22,34]、厚垣镰孢菌(F.chlamydosporum)[35-36]、层生(出)镰孢菌(F. proliferatum)[29,37]、梨孢镰孢菌(F. poae)[38]、弯角镰孢菌(F.camptoceras)[22]、共享镰孢菌(F.commune)[29]和藤仓镰孢菌(F.fujikuroi)[39]。Zhang等研究证明河南分离鉴定出假禾谷镰孢菌(F.pseudograminearum)可侵染大豆引起根腐病,以前当地该菌是小麦和大麦的病原菌[40]。目前我国报道镰孢属大豆根腐病菌至少24种(见表1)。病菌种分布可见镰孢属中以尖镰孢菌分布最广,东北、西北、华北和西南等地区均有分布,其次是茄腐镰孢菌、禾谷镰孢菌、木贼镰孢菌、半裸镰孢菌和燕麦镰孢菌(F.avenaoeum)分离频率较高;近年锐顶镰孢菌也有报道;层生镰孢菌目前在北方分离比率低,但在江苏、安徽等南方省份则分离频率较高。由于镰孢菌属种水平变化较大,形态学鉴定过程繁杂,分离和鉴定不断手段改进[41-42]。随分子生物学技术发展,分子鉴定技术日臻完善,为病原快速准确鉴定奠定基础[29]。魏巍等结合传统病原菌分离鉴定、致病力测定、变性梯度凝胶(DGGE)技术及主成分分析等研究结果综合分析,明确了黑龙江省海伦市大豆连作定位试验区根腐病病原镰孢菌以尖镰孢为主,存在禾谷镰孢和燕麦镰孢复合侵染[32]。

表1 我国报道的大豆根腐病镰孢菌及分布Table 1 Distribution of Fusarium species of soybean root rot in China

3.2 国外大豆根腐病镰孢菌种及分布

镰孢菌是国外主要大豆根腐病原菌,茄腐镰孢菌和尖镰孢菌在北美是大豆根腐病镰孢属菌群体主要致病菌,美国研究报道较多。Warren 等认为尖镰孢菌是明尼苏达州连作大豆田主要根腐病菌[43]。禾谷镰孢菌是美国俄亥俄州重要的谷类作物病原菌,主要引起小麦赤霉病、玉米茎腐病和穗腐病。Broders 等从俄亥俄州13 个县大豆幼苗中分离到禾谷镰孢菌,通过大豆种子致病性试验,所有分离物对大豆种子均为中高致病性,结果表明该菌是俄亥俄州大豆种子和幼苗重要病原菌[44]。除一些发生比较普遍的镰孢菌,在美国还有诸多种大豆根腐病镰孢菌被报道。Schlub 等报道三线镰孢菌、串珠镰孢菌、亚粘团镰孢菌[F.Subglutinans(“Subglutinans”)][45]。Leslie等对美国中部和东部玉米、高粱和大豆田作物组织、残体和土壤广泛采样,分离和鉴定病原菌,在34 块大豆田中鉴定得到11种镰孢菌(见表2),除上述镰孢菌外还包括层生镰孢菌、串珠镰孢菌、厚垣镰孢菌、紧致镰孢菌(F.compactum)、节状镰孢菌、锐顶镰孢菌、半裸镰孢菌和木贼镰孢菌[46]。Ellis等2008~2009年对爱荷华州8 个县大豆植株分离和鉴定镰孢菌,分离到11 株F.armeniacum;此前在美国仅报道明尼苏达州有F. armeniacum,该菌可侵染玉米,但不发病;研究证明该菌可侵染大豆,引起种子腐烂和根腐症状[47]。Ellis 等2013 年首次报道共享镰孢大豆根腐病原菌[48]、也有报道(拟)轮枝镰孢菌、燕麦镰孢菌、梨孢镰孢菌[49],芬芳镰孢菌[50]和茄腐镰孢菌菜豆专化型(Fusarium solanif.sp.phaseoli)[20]。

加拿大安大略省是大豆主要种植区,Zhang等研究表明,安大略省大豆田尖镰孢菌是最常见大豆根腐病病原,尖镰孢菌分离频率最高,燕麦镰孢菌次之,拟枝孢镰孢菌和梨孢镰孢菌最低;致病性测定结果显示,禾谷镰孢菌和燕麦镰孢菌对大豆致病性最强,木贼镰孢菌和拟枝孢镰孢菌次之;同时对加拿大根腐病主要致病镰孢菌燕麦镰孢菌、禾谷镰孢菌、尖镰孢菌和三线镰孢菌作大豆品种抗性评价和筛选[13]。关于镰孢菌对大豆根腐病的致病作用,Xue等报道在加拿大可控制条件下禾谷镰孢菌和假禾谷镰孢菌对大豆均具有侵染性,可引起根腐病[51]。此前报道加拿大禾谷镰孢菌引起小粒谷物镰孢枯穗病和玉米赤霉病,还可侵染大豆,引起根腐病和荚果枯萎病。形态与之相似的假禾谷镰孢菌也是谷类作物根、冠重要病原菌。经控制条件下致病性测定,禾谷镰孢菌和假禾谷镰孢菌对大豆根腐病均具有侵染性,但禾谷镰孢菌侵染力明显强于假禾谷镰孢菌[51]。Chang 等报道加拿大西北大豆根部分离的燕麦镰孢菌、黄色镰孢菌、尖镰孢菌和层生镰孢菌也对大豆具有致病性[52]。在巴西,Martineli等采用人工接种证明大豆上分离的禾谷镰孢菌侵染大豆引起根腐[53],Costa等报道在亚热带的巴西南部和热带中部发现另一个大豆根腐病菌F.paranaense,该病菌与茄腐镰孢复合侵染大豆引起根腐病[54]。Aoki 等报道F.azukicola在日本北海道引起大豆根腐病,也可引起红小豆、绿豆和菜豆根腐病症状[55],目前未见日本以外国家报道其为大豆根腐病菌。Pioli 等报道在阿根廷禾谷镰孢菌导致大豆根腐病[56]。也有研究报道在印度禾谷镰孢菌可引起大豆根腐病,俄罗斯发现F.gibbosum[57]。

目前国外报道镰孢属大豆根腐病菌至少27 种(见表2),比我国种类数量多3 种,我国与国外种类存在差异,在我国报道的5 种(茄腐镰孢菌大豆专化型、弯角镰孢菌、壳生镰孢菌、蓝色镰孢菌和藤仓镰孢菌)在国外未见报道。而国外报道的8种(F. armeniacum、F. virguliforme、亚粘团镰孢菌、紧致镰孢菌、茄腐镰孢菌菜豆专化型、F.paranaense 、F.azukicola和F. gibbosum)目前我国未见报道。

镰孢菌根腐病在美国发生较常见,分布广泛。目前报道在美国至少有22种镰孢菌病原(见表2),其中分离频率高、分布广泛、危害较重的主要是尖镰孢菌和茄腐镰孢菌。茄腐镰孢菌在美国13 个州有分布,尖镰孢菌在美国11 个州有分布。禾谷镰孢菌在国外也是重要的镰孢根腐病菌,该菌对大豆危害较重。木贼镰孢菌在美国分布也很广泛,在11 个州有分布。镰孢属真菌作为病原引起大豆根腐类病害,还包括尖镰孢菌引起的萎蔫病,在北美发生较普遍,也包括由F. virguliforme等引起的大豆猝死病、种腐、苗腐、根腐和荚腐等。在美洲大豆田中由镰孢菌引起的大豆猝死病对大豆威胁也很严重,由于大豆猝死病(SDS)的病原也是土传病菌,危害大豆根部,造成根部腐烂、根冠坏死、根茎部的维管束变色,后期还可引起叶片褪绿、斑驳、叶片坏死和落叶。因此,在北美提到镰孢菌根腐病有时也包含这类病原,大豆猝死病的病原目前有Fusarium virguliforme、F. tucumaniae、F. brasiliense和F. cuneirostrum4 种镰孢菌[58]。

表2 美国、加拿大等国外大豆根腐病镰孢菌及分布Table 2 Distribution of Fusarium species of soybean root rot in US,Canada and abroad

4 镰孢菌对大豆根部致病性

镰孢属病原菌种类不同,对大豆根危害症状存在差异。茄腐镰孢在陕西省汉中地区危害大豆根和茎基部皮层,并侵入植株中下部维管束引起萎蔫;芬芳镰孢菌仅引起根腐[28]。导致种子在土壤中严重侵染死亡的是病原菌F. gibbosum和茄腐镰孢菌,而根系感染为茄腐镰孢菌、尖镰孢菌和F.gibbosum所致,幼苗大量死亡由病原F.gibbosum所致[57]。杨帅等对分离获得的层生镰孢菌室内接种测定大豆致病性结果显示,接种48 h 内大豆幼苗叶部开始出现病斑,根部开始变褐色,随后叶片组织出现大面积萎蔫或死亡,根部严重腐烂,易形成猝倒,有时茎基部形成白色或橙红色霉层[37]。王晓艳等2007~2010年连续4年对东北三省采集大豆根腐病株致病力测定结果显示,共分离鉴定出8种镰孢菌,尖镰孢菌和茄腐镰孢菌分离频率最高,分别为36.45%和25.35%,为东北三省优势种,尖镰孢菌致病力最强,病情指数69.38~72.6,明显高于其他镰孢菌,在黑龙江省茄腐镰孢菌、半裸镰孢菌、燕麦镰孢菌和厚垣镰孢菌对大豆病情指数为43.06~56.39。尖镰孢菌在东北三省无论是致病力还是出现频率均占明显优势,是大豆镰孢菌根腐病发生优势致病种,茄腐镰孢菌次之。该研究认为不同种镰孢菌引起的大豆根腐病症状存在差别,尖镰孢菌和茄腐镰孢菌引起的病斑颜色相似,均为褐色,但是尖镰孢菌使大豆须根变黑,而茄腐镰孢菌未使大豆须根变黑;半裸镰孢菌引起的病斑呈环形,厚垣镰孢菌引起的病斑呈椭圆形或长棱形,半裸镰孢菌引起的病斑小且成点状分布;(拟)轮枝镰孢菌与禾谷镰孢菌引起的症状相似,为黑色或红色病斑,较易与其他镰孢菌种区分[36]。锐顶镰孢接种大豆后使大豆主根腐烂,大部分须根变褐色[31]。新疆阿勒泰地区大豆主栽区镰孢菌中尖镰孢菌占主要,为46%,其次为茄腐镰孢菌、禾谷镰孢菌、蓝色镰孢和燕麦镰孢菌,分离频率均在10%以上。对大豆致病力以尖镰孢菌最重,茄腐镰孢菌、禾谷镰孢菌、蓝色镰孢和燕麦镰孢菌接种病情指数也在10 以上[26]。Díaz-Arias等在温室测定分离来自爱荷华州的9 种镰孢菌50个菌株对大豆致病性发现,禾谷镰孢菌侵染性最强(根腐病严重程度>90%),其次为层生镰孢菌和F.virguliforme(根腐病严重程度20%~70%)和尖镰孢菌(根腐病严重程度20%~60%)[59]。刘金波等对黑龙江海伦连作大豆田大豆根部、根际分离的镰孢菌对大豆致病性测定结果显示,禾谷镰孢对大豆致病性最强,大豆尖孢镰孢菌对大豆致病性较强;茄腐镰孢菌、木贼镰孢菌、锐顶镰孢菌和禾谷镰孢菌对大豆致病性较低[30]。韩庆新等在自制温度控制箱接种菌土盆栽试验结果显示,在黑龙江分离获得的尖镰孢菌和立枯丝核菌,均对大豆幼苗表现较强致病力,发病率和病情指数随土壤接种病原密度增加而增加;但两种病原菌混合接种则发病轻于单独接种[21]。引起根腐病的镰孢菌产生的毒素也对大豆具有危害作用,台莲梅等报道分离自黑龙江省的尖镰孢菌毒素抑制大豆种子萌发和胚根生长,对大豆第一出复叶期幼苗有致萎作用[60]。Schlub 等试验证明茄腐镰孢菌、三线镰孢菌、串珠镰孢菌、亚粘团镰孢菌、尖孢镰菌使大豆种子腐烂影响出苗[45]。镰孢菌对大豆危害较早,Farias 等研究发现大豆播种1 d 后子叶即有镰孢菌定殖,尖孢镰孢菌和茄腐镰孢菌分别于播种后2 d和3 d后定殖于下胚轴和初生根,由此证明尖孢镰孢菌和茄腐镰孢菌为大豆组织主要和常见定殖病菌[61]。Díaz-Arias 等接种层生镰孢菌大豆致病性试验结果显示,在V3 大豆生长期根系中出现深棕色病斑及全部主根腐烂[59]。

5 大豆根腐病防治

大豆根腐病是由多种病原真菌复合侵染的土传病害,病原菌在土壤中长期存活,连作使病害加重,所以农艺措施非常重要,如与非豆科作物合理轮作,或水旱轮作,可大幅降低发病率。选育和利用抗耐病品种也是防治该病重要经济有效措施,尽管国内外育种专家在各大豆产区不断开展品种抗性评价和抗病品种及种质筛选,但目前尚未发现免疫或高抗品种[4,13]。由于根腐病多为复合侵染,很少有高抗多个病原菌的品种,但品种间抗病性差异明显,部分达中抗水平,因此生产中应用具有抗病和耐病性品种是取得高产稳产的可靠方法之一。利用真菌、细菌和放线菌等生防菌可有效、安全地控制大豆根腐病,国内外学者不断开展生防菌株分离筛选[62-63],未来发展前景良好。目前在大豆主产区或连作及迎茬地块利用低残留、低毒化学药剂拌种和种子包衣可减轻苗期根腐病危害,如适乐时(咯菌腈)等[64]。在易涝地区或多雨年份,需注意大豆疫霉根腐病的防治。

6 展 望

大豆根腐病不同于其他病害,发生普遍,贯穿全部生育期,病原种类多且复合侵染,因此该病一直是大豆生产研究热点。对该病研究较早,但20 个世纪末才进入深入系统研究阶段,且研究的国家主要集中在美国、中国和加拿大,其他大豆生产国研究报道较少。该病病原分属于不同属真菌,但镰孢菌属是重要病原,分布广泛,种类众多,根腐病体有镰孢菌复合侵染,镰孢菌种类不断有新种被发现。大豆猝死病在美洲发生普遍,对大豆生产影响较大,我国目前还未有报道,但需引起重视,对大豆田经常开展监测,防止发生后病原传播和蔓延。由于镰孢菌分化严重,培养条件影响形态学鉴定,随分子生物学技术快速发展,应更多引入新的鉴定技术。鉴于镰孢菌毒素和代谢物也可引起大豆根腐症状,今后应对重要和优势镰孢菌病原开展相关研究。目前抗病品种和种质筛选均采用单一病原菌,建议今后根据当地致病菌分布情况采用混合菌种接种抗性鉴定。由于大豆品种更换较快,建议及时筛选抗耐根腐病品种。可以利用真菌、细菌和放线菌等生防菌防治大豆根腐病,控制复合病菌生防制剂是今后研究重点,降低成本后,可大面积应用。该病病原在一个地区较稳定,制定地区防治策略尤为必要。