浅谈陕北民歌的特点及艺术价值

2020-01-04戢紫月

【摘要】陕北民歌历史悠久、源远流长,本文通过举例论证的论证方法来介绍陕北传统民歌和新民歌的演唱风格及艺术价值并对其展开研究,从而引出对陕北民歌当前的继承与发展的概述。

【关键词】陕北民歌;特点;演唱;艺术价值

【中图分类号】I207.7 【文献标识码】A 【文章编号】1002-767X(2020)21-0022-03

【本文著录格式】戢紫月.浅谈陕北民歌的特点及艺术价值[J].北方音乐,2020,11(21):22-24.

引言

陕北民歌历史文化悠久,艺术风格独特,民族性色彩浓郁,在一代又一代歌手的演唱中,形成了丰富多彩的演唱技巧,如行腔运气、咬字吐音,独具地方特色的方言发音技巧、润腔技巧等。每一位演唱歌手对每一首陕北民歌都有不一样的演唱方式和艺术处理。陕北民歌是陕北文化的瑰宝,也是了解陕北历史和风土人情的重要依据,陕北民歌的传承和发展也是我们不可推卸的责任。

一、陕北民歌艺术背景

作为我国优秀的传统音乐,也是汉民族的代表音乐陕北民歌,秦汉时期有最早的记载,但是兴盛是在20世纪,具有很高的艺术成就。陕北民歌是在地处黄河流域的陕北地区形成的,它的产生与当地的文化发展是不可分割的,与其他地区、民族的音乐文化发展情况一样,受地域、人文环境的影响。在其经历了历史的洗礼与积淀后,在2008年被选入了国家第二批(非物质文化遗产)项目名录。经历了几代人的共同创作与改变,形成了当前的艺术成果。但是通过调查发现,近些年来,人们对于学习陕北民歌的热情逐年下降,即便是在当地,也很难做到和以前一样人人会哼唱,这种古老而优美的艺术形式在年轻一代的心中逐步失去影响力。因此,本文通过几部陕民歌的作品演唱艺术来发现陕北民歌的美感,挖掘它的艺术价值,唤起对陕北民歌的喜爱。

二、传统陕北民歌的演唱艺术

(一)《走西口》

《走西口》这首歌曲是陕北民歌中的小调,最初是由二人台的形式演唱,于20世纪80年代改编后,成为当前的艺术形式。走西口,不仅仅是一个歌曲的名字,更是一个民族在特定历史时期的重要举措,这种带有浓郁时代色彩的陕北民歌,在演唱中要注意歌词当中方言的表述,表达歌词的意韵美,也包含地方方言的语音美,这是一种回归自然的民俗本色。二人台《走西口》演唱时就采用纯正地道方言,而且在咬字、发音上也都按照当地的语言风格来表演,朴实憨厚的语言,淳朴且细腻的表演,具有非常浓厚的民俗风光和陕北地方色彩,且在《走西口》这首歌曲里,采用了大量的衬词衬腔的演唱技巧,例如有一句“朵朵朵朵朵地往下哎嗨流”,还有许多叹词、助词如呀、哪、哼嗨等。

(二)《绣荷包》

《绣荷包》是一首展现青年情侣的爱情故事的歌曲,在云南、四川等地都有《绣荷包》的民歌。陕北民歌则较为甜美,其中一个重要的原因在于儿化音的大量使用,“十五的月儿”(如谱例一)等,演唱歌词中,都采用这种活泼俏皮的处理方式。同时,和《走西口》等其他陕北民歌一样,在歌词中运用了“呀”“哎”“啊”(如谱例一)等大量语气词,展现陕北人民生活的整体情况。在曲调上,采用了四度为主,四度五度反复的特征,是典型的陕北歌曲风格。唱词主要分为上下两部分,后半部分反复而直白,这首歌曲整体旋律优美,但是由于陕北地区女性声音的特征,采用高音起调,也展现其爽朗的性格特点。人物内心情感的把握,以及呼吸的调整也是非常重要的

(三)《赶牲灵》

在西北地区的广袤土地上,人民对于生活生产中所常见的牲畜产生了情感,各类牲畜给当地人民的经济带来很大的帮助,人们对其产生不同的情感,于是创作了这首歌曲,原名《骡马店》,后经改名为《赶牲灵》,是陕北信天游的代表作品,采用徽调,中间采用六度、八度的跳跃,使歌曲整体效果灵活生动。表演时需要用到真假音转换的方式,在语气词演唱时,经常出现长音,也称拖音,采用直音唱法。陕北当地人演唱时,还会在第一句话时采用甩腔唱法,使歌曲具有高亢的感觉,表现当地人的豪爽气质。

三、陕北新民歌的演唱艺术

(一)新民歌《看秧歌》

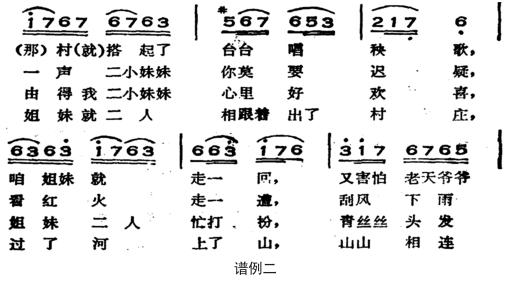

《看秧歌》描述的是晋中地区一对姐妹准备去参加看秧歌活动,遇到下雨天也毅然决定前往,结果雨过天晴的民间生活故事,歌曲欢快动人。歌曲为羽调式,以la、mi为骨干音,每一个乐句中都出现了四度、五度音程的反复跳进(如谱例二),这一和声效果的运用使歌曲风格充满当地特色,层次分明,极具立体感。另外,这首民歌的乐句出现了重复,运用了民歌中的反复的手法,但是每一句的情感效果都是不同的。由于歌曲类型为秧歌,因此整体以中等速度呈现,很适合随之起舞,符合当地人的风俗习惯。同时和传统民歌一样,注重方言的运用和情感的表达,例如“就”“路”等字眼的发音,表演时调整情绪,以充分表达出歌曲中年轻姑娘的心态和陕北人民积极乐观的生活态度。

(二)新民歌《兰花花》

《兰花花》是典型的高亢型的信天游,這首歌是反封建题材的情歌,采用五声羽调。除了之前我们谈到的方言、情感问题之外,还要注重音调的变化,例如在开始部分,选用的是四度跳进方式,表达了欢快的气氛,而到了第二段许配这一情节开始,情绪就开始发生转变了。这首歌在演唱中也讲究对滑音的处理,《兰花花》表达了女主人公对于封建婚姻的不满,可以在很多地方使用滑音,例如“三班子吹来两班子打”。(如谱例三)在滑音的演唱上,因为其难以把握,所以气息和力度都要控制好,保证气息的充足性,演唱者也需要具有一定的爆发力。

四、陕北民歌的艺术价值

(一)语言艺术价值

声乐演唱艺术的发展不是单一的,而是多种元素在相互促进中不断发展。一个地区的语言文化对于民歌的影响是深远的,有的演唱形式在和地方语言相互融合甚至可以形成了一种新的艺术。同时民歌传唱对于当地语言文化的传承和推广也产生了巨大的作用。越是古老的艺术受当地语言的影响就越深,同时影响其他文化的程度也越深。而新兴的艺术往往是许多古老艺术的综合性体现。陕北民歌就是一种非常古老的艺术,在陕北民歌的创作和演唱之中,融合着大量的当地的语言特色,很多人对于陕北地区的语言文化特点都是由歌曲开始的。例如二人台《走西口》中的说白,就采用了地道纯正的陕北方言,展现了浓郁的民俗风情和乡村风貌。因此,从语言文化的传承和发扬角度来说,陕北民歌有极高的艺术价值。

(二)历史文化价值

陕北民歌是陕北人民在长期的生活和生产中所创作出来的艺术形式,民歌中饱含了大量的关于当地的历史文化内涵,不同时期创作出的陕北民歌具有不同的风格特点,例如抗日战争时期所创作的歌曲《东方红》,真实地表达出当时陕北人民对于共产党和毛主席的热爱,《山丹丹开花红艳艳》里面表达出的人民对新生活向往,这种淳朴不加修饰的歌曲风格使人们对于历史文化的理解大大加深,对于历史的还原具有很大意义。正如李泽厚的《美的历程》一书所呈现的,远古龙凤图腾之神秘、夏商周时期的青铜之狞厉、楚辞汉赋之浪漫、盛唐壁画之辉煌等,都是不同时期,不同社会文化背景下的代表性精神产物,另外,陕北民歌的内容大多是来自真实事件,歌曲中关于参军、青年人的爱情甚至是当地人对于领袖、国家等的态度不同层次的一些内容的描述,都是对当地特定时期历史文化的真实保留,是历史文化研究的第一手资料。

五、陕北民歌传唱的现状

(一)歌者锐减

当前,很多专业人士追求大众审美标准而放弃了对于陕北民歌的演唱和传承,且陕北民歌的作品较少,创作新的作品推广渠道狭窄,歌手包装较为困难,功利化的社会心理导致陕北民歌专业歌者逐渐减少。随着老一代艺术家的淡出,出现了青黄不接的局面,作品的创新也难以为继。近些年,通过选秀节目出身的王二妮等年轻歌手或许为陕北民歌的传唱带来了一丝新的动力,但是也没能阻挡整体水平下降这一趋势。不仅是专业歌手,即使是当地的年轻人,也不能演唱出经典的歌曲,这种趋势不利于陕北民歌的传唱。

(二)听众流失

近些年,人民群众对于陕北民歌的热情不再,人们甚至认为陕北民歌是较为小众和不“洋气”的艺术形式。这是由于很多歌曲的创作年代较早,当代人对于歌曲中所描绘的人和事物无法产生感同身受的情感,因此觉得这是一种“过时”的艺术,年轻群体更是无法欣赏这种反映现实生活的艺术形式,听众的流失造成创作的进一步减少,形成恶性循环。在陕北民歌的创作过程中,可以先了解群众对民歌的需要,然后集合分类筛选之后再去创作,面对新时代的发展,陕北民歌应该“取其民歌精华,在此基础上,去其落后、愚昧、低俗之糟粕”,让它成为广大人民群众喜爱 的民间艺术形式中的一份子。

(三)大众审美心理的改变

社会进步中的环境对人们有着潜移默化的影响 ,社会中的流行新潮的时尚文化通过娱乐、媒体等媒介无法避免的在人们之间迅速流传,由于生活水平的大大提高,人们开始不仅仅满足于对物质的需求,精神的需求和心理上满足感要求越来越高,对于层出不穷新兴的流行事物,人们都有从众心理。在各种音乐“遍地开花”的时代,人们的音乐审美也在不断的变化着。陕北民歌没有变,但是一代又一代的歌者与听众变了,不同年代的人对于不同年代产生的音乐都有一种心理认同感与归属感,后现代、消费主义、个人主义的思想对青年一代的影响很大,他们所追求的生活是新鲜的、多变的、丰富的,喜欢追求自我、展示个性,因此陕北民歌已经开始越来越不能吸引和打动现如今的年轻人了。

六、结语

如今,民族歌曲多元化的发展趋势已经显现出来,发展格局也在由浅至深、由小及大的变化,民族歌曲作品的创作从形式到内容,到最后的呈现,创造性的语言、民族性的风格、以及对艺术的追求等方面都发生了重大的改变,给予了民族歌曲探索创新的广阔空间,呈现出丰富多彩的活力,同时也打开了民族歌曲发展的光明前景。

本文经研究发现,陕北民歌具有极大的价值,包括语言价值和历史价值,但是从当前的发展情况上来看,不容乐观,歌者锐减和听众流失都成为了陕北民歌传承中的阻碍。因此,本文为继承发展陕北民歌作出几点思考,以活动为载体,继承和发展陕北民歌艺术、加强抢救保护,夯实发展陕北民歌的基础、开展民乐教育,打造新型陕北民歌的形象。本文认为在继承与发扬传统的基础上,要不断尝试新的艺术创作,接受新的艺术形式,包容并蓄,与时偕行,在新的时代背景下,创造出更多,更优秀,也更具有独特性的陕北民歌作品,同时在追求新作品创作的同时,也要追求艺术本身等方面的蜕变,展现出绚丽多彩的勃勃生机。

陕北民歌,是我国传统且古老的民族藝术,是历史长河中的精髓,陕北民歌的艺术创作和演唱给了我们许多高雅和地域文化相结合的艺术享受。陕北民歌还有更多的价值未被发现,我们还需要更多的人来传承与发扬陕北民歌,丰富这件古老而优秀的中国艺术。为我国民族声乐艺术做出更多的贡献!

参考文献

[1]杨夏.陕北民歌中的女性形象[J].音乐天地,2016(5).

[2]王慧芬.陕北民歌《兰花花》的艺术处理探究[J].产业与科技论坛,2014(15).

[3]李泽厚.美的历程——龙飞凤舞[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009(7)(2019.8重印).

[4]王洋洋.浅析陕北民歌演唱形式的时代变迁[D].武汉:华中师范大学,2018.

[5]黎强.声乐演唱技巧与情感表达关系研究[D].青岛:青岛科技大学,2018.

[6]杨群.浅谈陕北民歌信天游的艺术特点[J].现代交际,2017(19).

[7]朱海芳.陕北民歌演唱概述[J].艺术科技,2017(11).

[8]吴美莹.论陕北民歌演唱的语言技巧[D].长春:吉林艺术学院,2017.

[9]颜依妮.浅析民族声乐演唱中形体语言运用[D].上海:上海师范大学,2016.

[10]李焱.试论河曲民歌的艺术特性[J].山西广播电视大学学报,2015(4).

[11]郝悦.陕北民歌的演唱艺术[D].延安:延安大学,2014.

[12]夏燕.论李谷一演唱陕北民歌《兰花花》的艺术特色[J].大众文艺,2013(18).

[13]江明惇.中国民族音乐[M].北京:高等教育出版社,2007(2).

作者简介:戢紫月(1997—),女,辽宁沈阳,在读研究生。