半自动化灰度检测对隐匿性肋骨骨折的辅助诊断

2019-12-27洪娟王冬青殷瑞根赵天朱彦

洪娟,王冬青,殷瑞根,赵天,朱彦

(江苏大学附属医院影像科,江苏 镇江 212001)

肋骨骨折是影像科最常见的急诊之一,而影像学是诊断肋骨骨折最直接的手段[1]。虽然DR、CT等高分辨成像设备已广泛应用于临床,但肋骨骨折的影像学漏诊依然时有发生,尤其是隐匿性肋骨骨折,主要原因是骨折线细小,与周围组织结构视觉差异微小[2]。灰度参数是医学图像的直接属性,显著的灰度差异是视觉诊断形成的保证,但视觉对于过于微小的灰度差异不具有较高的敏感度,这正是影像工作中隐匿性肋骨骨折漏诊的本质原因[3]。本研究借助与江苏大学生物医学工程学科合作的医工共建平台,对81例肋骨骨折患者的DR、CT成像及三维重建图像进行半自动化灰度检测,评判半自动化灰度检测对肋骨骨折的诊断效能。

1 资料与方法

1.1 病例

受试者为2016年5月至2017年12月期间于江苏大学附属医院门急诊行DR或CT检查患者。其中,经DR、CT及肋骨三维重建诊断为肋骨明显骨折的患者46例(非隐匿性肋骨骨折),其中男35例,女11例,共53处骨折,DR确诊 18处,CT确诊23处,三维确诊12处,年龄32~66岁,平均年龄(41.6±2.6)岁;另有首诊DR、CT及肋骨三维重建检查未发现肋骨骨折,而复诊时发现的隐匿性骨折患者35例,男26例,女9例,年龄38~56岁,平均年龄(38.7±2.3)岁,共计37处骨折,其中DR确诊 11处,CT确诊17处,三维确诊9处。本研究经江苏大学附属医院伦理委员会审核通过,所有受试者均签署口述告知或签署图像分析知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 DR成像 采用荷兰飞利浦公司生产的REG190 DR仪。受检患者采用站位或平躺位行胸部正侧位照射,于曝光前要求患者深吸气并屏住呼吸。曝光条件:110 kV,80 mA。所获图像经PACS系统传输至ADW 4.8工作站并传至移动存储,以备使用。

1.2.2 CT成像 采用GE 64排螺旋CT。定位像范围由胸廓入口处至双侧肋膈角下缘5.0 cm。受检患者于扫描时深吸气并屏住呼吸,行无间隔容积扫描,扫描层厚5.0 cm,层隔5.0 cm,110 kV,80 mA。所获图像经PACS系统传输至ADW 4.8工作站并传至移动存储,以备使用。肋骨三维图像由ADW 4.8工作站依据各向同性重建获得。

1.2.3 半自动化灰度检测 半自动化图像灰度检测方案及软件由江苏大学生物医学工程教研室基于C++平台上的纹理分析构建。图像导入运算系统后,由两名高年资影像科医师对图像进行预处理确定怀疑兴趣区,然后对图像数据进行特征提取、特征维度减低、主成分分析,获得肋骨骨折的图像特征及参数折线图。

1.3 统计学方法

应用SPSS 23.0软件进行统计学分析。使用Shapiro-Wilk 检验对灰度数据进行正态性检验,P>0.05时采用非参数秩和检验。肋骨骨折的诊断率比较运用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义;组间两两比较采用χ2分割法,采用Bonferroni法校正检验水准,校正后的检验水准α=(0.05/3)=0.016。以受试者工作特征(ROC)曲线及曲线下面积(AUC)评价不同图像源的灰度检测对隐匿性肋骨骨折的诊断效能。

2 结果

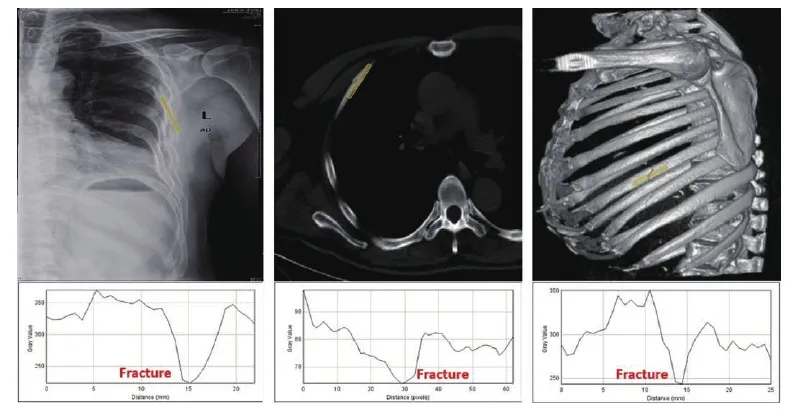

2.1 非隐匿性肋骨骨折3种图像的半自动化灰度检测

非隐匿性肋骨骨折的DR、CT以及三维成像上可见清晰骨折线影,断端错位或不明显,骨折线处可见骨松质影;46例53处非隐匿性骨折的骨折征象全部清晰可见(53/53,100%)。对上述图像作灰度检测可见非骨折处检测线走形均匀,于骨折处呈现明显波谷;全部53处骨折可明确诊断(53/53,100%)。值得注意的是,骨折处的分离距离与检测线波谷完全对应。见图1。

上图从左到右分别为DR、CT及三维成像;下图为对应的灰度检测

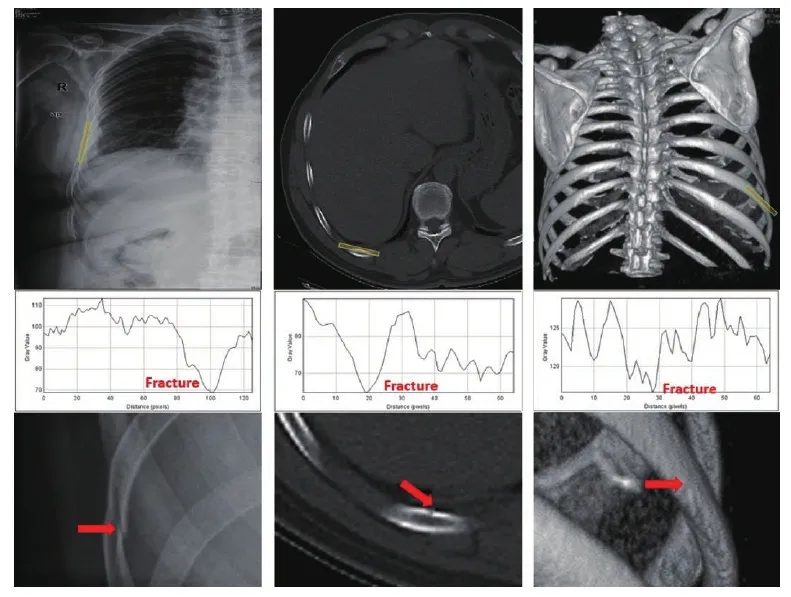

2.2 隐匿性肋骨骨折3种图像的半自动化灰度检测

在初诊DR、CT及三维重建的图像上,隐匿性肋骨骨折未得到完全显示;灰度检测图像上可见敏感的波谷形成,提示对应骨质处骨皮质及骨小梁断裂。复诊时对应灰度检测结果在初诊影像上定位骨折部位,隐约可见纤细骨折线。见图2。

回顾性结果显示35例隐匿性骨折患者的37处骨折征象在初诊影像中仅有12处被发现(12/37,32.4%)。而根据初诊图像的灰度检测结果,共发现31处隐匿性骨折(31/37,83.8%),显著高于初诊影像诊断率(χ2=31.886,P<0.01),其中基于DR图像发现8处隐匿性骨折(8/11,72.7%),基于CT图像发现16处隐匿性骨折(16/17,94.1%),基于三维图像发现7处隐匿性骨折(7/9,77.8%)。基于3种成像的灰度检测对隐匿性肋骨骨折的诊断率差异具有统计学意义(χ2=5.367,P<0.05),其中CT图像的灰度分析诊断率最高。

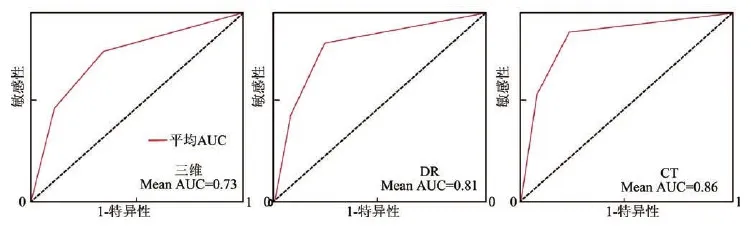

2.3 ROC曲线分析

分别以隐匿性肋骨骨折的DR、CT及三维成像的灰度变化值构建ROC曲线比较诊断效能,结果显示DR、CT及三维成像的曲线下面积分别为0.81、0.86、0.73,最佳截点值分别为22、15、31。见图3。

3 讨论

肋骨骨折的漏诊在影像科工作中经常出现,主要是因为肋骨隐匿性骨折诊断困难[4]。此类病患在首诊时接受DR及CT甚至三维重建后,一般无法得到肯定诊断。后多因损伤部位疼痛感无法消失或呼吸受限,数天后再次复诊后发现,部分患者甚至在接受多次检测后,仍不能明确诊断[5]。不同于四肢骨,肋骨走形蜿蜒,骨折时涉及形态学错构及扭曲,少部分DR图像漏诊正源于此,进而提示良好对比度的侧位片对其诊断的重要性[6]。其次,应注重肋骨边缘的连续性,部分漏诊病患的首诊图像可见骨质边缘的扭曲或分离,高度提示骨质边缘的连续性在隐匿性骨折中的诊断价值[7]。

上图从左到右分别为DR、CT及三维成像;中图为对应的灰度检测;下图为骨折处影像的局部放大(×5倍)

图3 DR、CT及三维成像的ROC曲线下面积比较

本研究结果显示,在非隐匿性骨折的诊断中,灰度检测与常规DR和CT影像的诊断率均为100%,但在隐匿性肋骨骨折的诊断中灰度检测的诊断率明显高于常规DR和CT 。进一步分析表明基于CT图像的灰度检测对隐匿性肋骨骨折的诊断效果显著优于基于三维重建和DR的灰度检测。这可能与三类图像的灰度矩阵有关[8],CT图像具有更稳定的灰度矩阵,更为均匀的灰度分布,而三维重建图像次之,DR略差。值得注意的是,随后的ROC结果却略有不同,在对隐匿性肋骨骨折的诊断效能中,基于DR的灰度检测虽然落后于CT,却高于三维成像。笔者发现,灰度检测图的波形骨折线事实上源于灰度的改变,即拥有较“稀疏”的灰度阈界图像的灰度变化更能够反映骨折,随后的最佳截点值分析亦作出有力佐证(CT、DR和三维成像的最佳截点值分别为15、22、31)。

本研究将生物医学工程中的灰度分析法与医学影像技术相结合,对照灰度阳性检测结果,对隐匿性骨折患者的首诊影像学图像进行回顾性分析。结果表明,对DR、CT及三维成像进行灰度检测能对隐匿性肋骨骨折作出辅助诊断,基于CT图像的灰度检测诊断率最高。