留学生习得汉语名词“人”偏误分析

2019-12-25尹越焉德才刘金雨王迎欣杜晓芳

尹越 焉德才 刘金雨 王迎欣 杜晓芳

摘 要: 本文基于汉语中介语语料库语料,运用语料库研究方法,从误代、缺失、多余、与“人”相关近义词间的语意纠缠四个方面考察外国留学生使用汉语名词“人”的偏误,并进行了深入的分析。研究发现,在误代偏误中,“人”跟“人们”的混淆最严重。在多余偏误中,类似“中国人朋友”的偏误最典型。本文还探讨了与“人”近义的后缀语素的偏误潜势及与“人”有关的其他近义词族的区别及辨析。“人”的偏误受学生母语的影响较弱,而与汉语言指代范畴和指代特征密切相关。只有讲明白这些指代范畴和指代特征,留学生对汉语名词“人”的习得才会取得切实的效果。

关键词: 汉语中介语语料库 “人” 偏误分析 偏误潜势

1.引言

汉语名词“人”是汉语水平《词汇等级大纲》中的甲级词和《汉字等级大纲》中的甲级字。既是汉语中的一个独立的词,又是一个构词能力很强的自由语素。不管是作为名词还是作为构词语素,使用频率都很高。一些初入汉语教育行业的教师常常认为,“人”是高频甲级词和甲级字,应该很容易习得。但当我们分析了大量偏误语料以后,发现留学生对这个词的习得远没有那么容易。为分析汉语名词“人”的偏误表现形态和表现特征,本文基于汉语中介语语料库中的语料,搜集到66个与“人”有关的偏误句。通过对这些偏误句的分析,初步将其偏误类型分为误代、缺失、多余、与“人”相关近义词间的语义纠缠和其他五大类。具体统计结果如下:

从统计结果可以看出:在所有偏误类型中,“误代”占比最大,接近一半,说明留学生习得汉语名词“人”的过程中,经常将其跟其他词混淆。

下面,本文将对来华外国留学生习得汉语名词“人”偏误的前四类偏误进行具体分析。

2.汉语名词“人”偏误分析

2.1“人”的误代

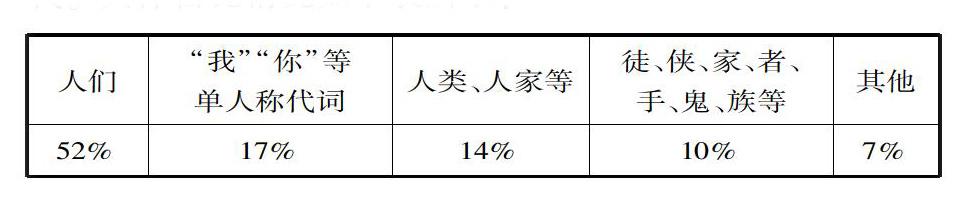

名词“人”的误代分三个层次。一是常与“人们”“人类”“人家”等表示群体的词误代。这一类误代竟然高达66%,占误代所有偏误句的2/3;二是常与“我”“他”等其他单人称代词误代。三是会与“徒、侠、家、者、手、鬼、族”等表人词缀误代。具体占比情况如下表所示:

从上表占比情况可以看出,“人”和“人们”之间的误代最严重。通过参考偏误例句发现,最多的偏误形式是“人”被误代为“人们”,这类偏误的比例占“人”的误代偏误总数的一半还多。

2.1.1“人”与“人们”的误代

在《现代汉语词典》(第7版)中,“人”通常表示人类、别的人、每人、某种人等,“人们”仅泛指许多人,属于复数名词。所以,凡是前面有表示复数定语的,一般需要跟“人”搭配。其次,凡是属于特指的情况,特别是前面有特指定语的,大多情况下需要跟“人”搭配,而不能跟“人们”搭配。再次,在现代汉语语料库中,表复数的“那些……的”“一些……的”等定语结构其实可以跟“人们”搭配,而且一些特指定语可以与“人们”搭配,但是语体和语域多见于比较正式庄雅的书面语体,特别是常用于正式媒体或者文学语言中。“人”既可以用于口语,比较口语化、生活化,又可以用于书面语,是一个“泛用名词”。最后,需要注意的是,“那些……的”“一些……的”等定语结构跟“人们”搭配时,具有三个特点:一是强调复数,这是“人们”一词的本义;二是帶有较为正式庄雅的书面语体特征;三是如果不考虑语体因素,这个词受“那些……的”“一些……的”等定语结构修饰,其实是存在语义冗余的。我们不妨看几则例子。

(1)*那些人们,都是我的大学同学。

(1')那些人,都是我的大学同学。

(2)*改革开放以后,大多数人们开始学习外语。

(2')改革开放以后,人们开始学习外语。

(3)*世界末日前夜,我要跟我最爱的人们待在一起。

(4)*人们都有脾气,没有脾气的人们是不正常的。

(5)*凡是人们都有很多需求,比如消费、爱和被爱等等。

例句(1),“那些”表复数,“人们”也表示复数,二者结合属于语义冗余,应该改为“那些人”。例句(2)跟例句(1)类似,“大多数”表复数,“人们”也表示复数,所以可以改为“人们”或者“很多人”。不过,从例句(4)(5)可以看出,“人”这个词还具有表类功能,单独使用时往往具有“区隔”功能,在语义背景上常与“动物”“植物”“鬼神”“大自然”相对应。

除此以外,“人”还有语义预设功能,表示数量上的多数,有时候表示生活化场景中暗含复数意义上的某一类人。例如:

(6)*说实话,我从出生到现在一次也没有为父母做饭过,所以我要为家人们做好吃的饭。

(7)*网友中,青少年人们占了很大比例。

(8)*他常常说撒谎,别的人们信你才怪呢。

例句(6)中的“家人”是一个具有语义预设意义的复数词,虽然可以表单数个体,但在中国人的意识中,更多的是表复数。既然这样,就不能跟表复数的“们”结合。当然,“家人们”在现代汉语语料库中虽然也较常见,但是这显然是为适应书面语特征而向语言规范性让步的语用现象。例句(7)有点特殊,因为“青少年”本身已经清晰地划定了人的类别,而且“青少年”是一个集合名词,不能再跟集合名词“人们”结合。

总之,留学生之所以将“人”跟“人们”混淆,一是因为他们只专注于复数概念的表达,忽略“人们”前面的定语常暗指复数意义,同时忽略“人”有时候可以表复数意义,且有类指功能。二是因为学生没搞清楚“人”属于生活化的词,可以用于书面语中,但更多的是用于口语中,“人们”常用于偏正式、庄雅的书面话语语境中。从“很多人”跟“人们”就能看出其语体差异。三是汉语中有一些表人的词本身具有数量预设功能,比如“家人”不能跟“们”结合,“青少年”不能跟“人们”结合,“别的”只能单用或者跟“人”或其他名词结合,不能跟“人们”结合,而且汉语中没有“别人们”的说法。

2.1.2“人”与“我”“他”等人称代词的误代

“人”在《现代汉语词典》(第7版)的义项②指每人;一般人。留学生在这个义项上很容易形成“人”与“我”“他”的误代偏误。例如:

(9)*那景色美极了,令我叹为观止。

(10)*荷兰一个著名的哲学家之一斯宾诺莎说:“如果明天是世界末日,我要种一棵苹果树。”这句子表示,不管带来什么绝望,他应该不丢失希望。

上面两个例句中的“我”“他”,在汉语惯常的行文中,最好都换成意指“所有人”的“人”。

2.1.3“人”与“人类”“人家”的误代

首先看“人”与“人类”的误代。在《现代汉语词典》(第7版)中,“人类”指人的总称。其与“人”既有交集,又有差异。交集之处在于,“人”有时候的确可以跟“人类”互换。比如:

(11)人(人类)应该敬畏大自然。

“人”与“人类”的差异在于,“人”这个词具有语义的多向性,而“人类”的语义则是单一的。“人类”是跟“动物”“植物”“鬼神”“大自然”“外星人”相对应的概念,“人”虽有在一定语境下表示“人类”概念,但是不能泛化使用,否则可能被错误地理解成“人”的其他义项。也就是说,如果在特定语境中需要表达“人类”之义,此时如果选用具有语义多向性的“人”的话,可能就会形成误代偏误。比如:

(12)*这个故事也让我想起来了人和大自然的关系。虽然大自然没说话,但是人沾沾自喜的榨取。我们没有大自然的话,不能活着,可是人肆无忌惮。我感到很遗憾。

在例句(12)中,“人和大自然”可以成立,这是属于前文所述的“‘人在一定的语境下可以表示‘人类概念”。但是后两种表达形式“*人沾沾自喜的榨取”和“*我们没有大自然的话,不能活着,可是人肆无忌惮”。容易被错误地理解成“人”的其他义项,所以这两处的“人”都应该改成跟“大自然”相对的、语义更单一更明确的“人类”。

再看“人”与“人家”的区别。首先,在《现代汉语词典》(第7版)中,“人家”读作[rén jiā]。时为名词,名词义项留学生错的情况其实并不多,原因可能在于这个词在留学生的心理结构中的激活度较低,所以几乎见不到这一义项下的偏误形式。当“人家”读作[rén jia]时为人称代词,有三个义项:①指自己或某人以外的人,别人;②特指某个人或某些人,意思跟“他”或“他们”相近;③指“我”(有亲热或俏皮的意味)。可以發现,在读作[rén jia]时,因为其义项多,语义指代具有模糊性,并且对语境和上下文依赖较强,所以常常会与“人”产生误代关系。特别是做人称代词的义项②,更容易形成误代偏误。例如:

(13)*哥哥的性格外向,活泼,爱接触人家,可是弟弟为人很正派。

从例句(13)可以看出,“人家”的义项②属于在语境中定指的某个人或某些人,而不是泛指或者不定指。但根据上下文,动词“接触”的后面显然应该表示不定指成分的“人”。

2.1.4“人”与“徒、侠、家、者、手”等词的误代

在这类误代偏误中,较常见的是“人”与“徒、侠、家、者、手”等表人的实体语素或词缀的混淆。比如:

(14)*我的奶奶相信基督教,她是一个非常相信的基督人。

(15)*我哥哥今年三十而立,是个事业方面的成功人。

(16)我以前在韩国看过一部美国有名电影,名字是《蜘蛛人》。

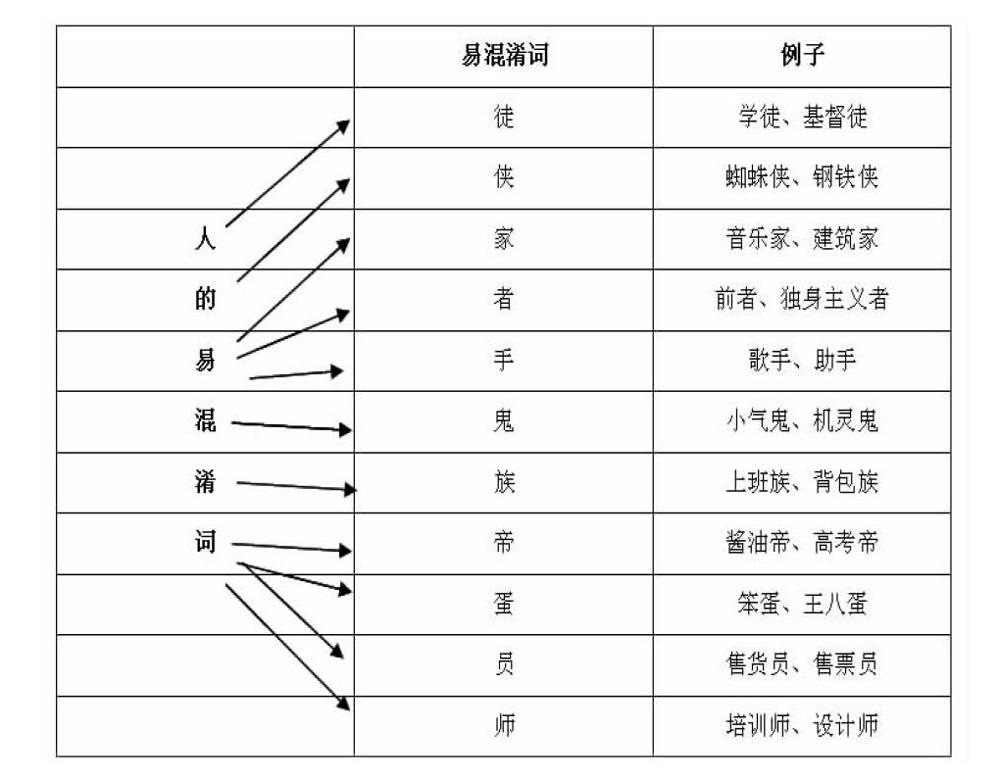

语言的产生既具有约定俗成的符号性,又具有一定的理据性。“人”与“徒、侠、家、者、手”等词的误代就属于符号性和理据性共同作用的结果。留学生常常会把“人”泛化为一个表人的标记或者表人词缀,误认为凡是表人的词语一定含有“人”这一语素,其实汉语中表人的标记词不仅仅有“人”这一个词,还包括“徒、侠、家、者、手”等一系列词,如下表1所示。这些表人词缀在我们的语料里大部分找不到偏误例句,但并不表明,这些词不会形成偏误,只是处于偏误的潜势状态,由于激活度低或者其他原因,使它们尚未形成显性的偏误。

这些易混淆词的存在说明,词汇的产生和发展是符号性和理据性相互作用的结果,是“带着镣铐跳舞”,既约定俗成又受规则制约。在教学中,教师既要将词汇的正确形式传达给学生,又要学会预判学生可能会犯的语言错误,提前介入,以避免学生对这些“易混淆词”的误用乱用。

2.2“人”的缺失

从前文论述不难看出,韩国留学生对汉语名词“人”的习得,误代是最大的偏误类型,缺失类偏误相对比较少。通过查看偏误例句发现,大部分属于发展型偏误。例如:

(17)*我的老师是一个眼睛不大但常常笑的*。

(18)*法官说,只有面临生命危险的*才会弃掉了一生的财富。

可以发现,上面两个例句都缺失了定语中心语“人”。例句(17)的致误原因很可能与定语太长,学生顾此失彼有关。例句(18)告诉我们,汉语的“的字主语”的使用不是无条件的,只有满足上下文语境及句义的完足自洽,定语中心语才可以省略,否则是不能随便使用“的字主语”。

(19)*我上个星期时,突然生病了,住了三天院,我觉得每天耽误工夫,很担心,可是朋友告诉我王老师要给我补课,我高兴得不得了。因为不然的话,没有*帮助我,我一定不能通过HSK考试。

例句(19)关涉到的是动词“没有”的用法。当“没有”做谓语动词时,后面可以单独跟名词或名词结构,还可以纳入“没有+名词+动词短语(或主谓短语)”(李临定,2009:251)这一结构中。比如:

(20)没有他的帮助,我不可能获得成功。(名词结构)

(21)没有他帮助我,我不可能获得成功。(名词+动词短语)

(22)*没有*帮助我,我不可能获得成功。

可以发现,在“没有+名词+动词短语(或主谓短语)”结构中,“名词”是不可或缺的,缺了句子就不成立。例句(19)必须加上“老师”或者“人”。

2.3“人”的多余

关于“人”的缺失,最典型的是偏误形式是“*国家名/外国/地名+人+朋友/老师/……”,这类偏误占所有多余类偏误的40%还多。例如:

(23)*我有外国人朋友很多,可是我没有中国人朋友。

(24)*我跟中国人老师一起学习。

對于例句(23)(24),汉语一般说“外国/中国+朋友/老师/……”,而不说“外国/中国+人+朋友/老师/……”。这类偏误非常典型,不管韩国学生还是欧美学生都容易犯,在教学中需要引起特别重视。

(25)*老实说,我是个馋猫的人。

例句(25)很有趣,学生将“馋猫”理解成了形容词“馋”,而不是名词“馋的人”。由此可以想象,类似“笨蛋、势利眼、近视眼、开心果、旱鸭子、闷葫芦、小可爱、小气鬼”等词都存在后面误加“人”或者“的人”的偏误潜势,在教学中需要引起注意。

3.与“人”相关近义词间的语义纠缠

其实,在留学生的中介语中,与“人”有关的偏误还存在一些组合形式之间的语义及语用差异问题。比如“人人”“每人”跟“每个人”的区别,“所有人”和“大家”的区别等。对这些词汇的区分,有利于对与“人”有关的词族的正确理解和运用。

3.1“人人”跟“每个人”的区别

一些教师在上课时灌输给学生的信息是“天天”就是“每天”的意思,“人人”就是“每人”“每个人”的意思。但是如果看到下面的例句,就会思考这样教是否真的合适。

(26)*第二次世界大战,改变了人人生活。

(26') 第二次世界大战,改变了每个人的生活。

(27)*世界温暖化一定会影响到每人。

(27') 世界温暖化一定会影响到每个人。

通过思考可以发现,“人人”可以作主语,却不能作定语,一般不能作宾语(除了“人人为我,我为人人”)。“每人”可以作主语和定语,但是不能作宾语。“每个人”既可以作主语,又可以作定语,还可以做宾语。如下表所示:

从上表反映出的信息可以看出,在这三个词中,“每个人”的活性最高,说明口语化特征最强,“人人”正好相反,书面化特征最强,“每人”处于口语和书面语的过渡地带。由此可见,在教学中如果不考虑语体因素,那么让学生尽量使用“每个人”可能是比较保险的策略。

3.2“所有人”和“大家”的区别

关于“所有人”和“大家”的区别,先看几个例句:

(28)*经过多次治疗,妻子的病一直没有好转,最终去世了。于是,所有人去看她的葬礼。

通过分析可以发现,在前文没交代人物的情况下,“所有人”是无定无界的,而“大家”是有定有界的,是指“一定范围内所有的人”。其实,回溯古代典籍可以发现,“大家”这个词在使用上还多少留存有原初的意义。在甲骨文中,“家”是房屋下面有一头猪,说明“家”字最早起源于农耕时代,后世有“家国情怀”“天下大同”的说法。何为“家国情怀”?就是将“国”看做“自己的家”,无国则无家。什么叫“天下大同”?就是“天下人大家都相同,都是兄弟姐妹,都是平等互助的家人”,可见“大家”在语义背景上暗含“我们是一体,需要互帮互助”的意思。这个词在传统宗族家庭中表现得最典型。后来随着语义的泛化,使用场合进一步扩大,但是语义背景仍然留存着古代意义的痕迹。所以,例句(28)用“大家”这个词就显得顺理成章。

3.3“人家”和“别人”的区别

“人家”和“别人”的区别,有学者(彭小川,2013:83)做过比较细致的分析。先看几则偏误例句:

(29)*家里只有母亲和我,没有人家。

(30)*小刘的汉语说得真好!我们应该向别人学习。

(31)*你打电话叫我来,别人来了,你又不理别人,真是的!

彭小川认为,“人家”和“别人”都可以指说话人和听话人以外的人,但二者的意思是不一样的,请看下表:

可以看出,除了词义不同以外,“别人”的两个义项在指称上都属于不定指。“人家”有两个义项“他或他们”和“我”则属于定指或确指。“别人”和“人家”共同的义项是“某些人”,是不定指。“人家”表示不定指的“某些人”时,一般作主语或介词宾语,而不能单独作宾语。“人家”单独作宾语时,一定是定指或确指。例句(29)显然是不定指,应该用不定指的“别人”作宾语,而例句(30)(31)则属于定指或确指,应该用具有定指义的“人家”。留学生由于不明白这两个词的所指特征,因此很容易形成偏误。

4.结语

本文基于语料库研究法对汉语名词“人”的偏误情况和偏误特点进行研究。研究发现,在“人”的偏误类型中,误代占比最高。在误代小类中,“人”跟“人们”的混淆最严重。在多余小类中,类似“中国人朋友”的偏误最典型。本文还探讨了与“人”近义的实体语素或表人后缀的偏误潜势及与“人”有关的其他近义词族的区别及辨析。“人”的使用偏误受学生母语的影响较弱,往往与汉语言指代范畴和指代特征密切相关。只有讲明白这些指代范畴和指代特征,留学生对汉语名词“人”的习得才会取得切实的效果。

参考文献:

[1]曹雅楠.德语区留学生汉语名词偏误的研究[D].西安:西安外国语大学,2018.

[2]刘霞.韩国留学生汉语名词偏误分析[D].长春:吉林大学,2012.

[3]杜焕君.留学生学习汉语名词的偏误分析及其原因探析[J].文教资料,2009(11).

[4]李华.对汉语中介语表人名词“-人”的偏误分析[J].云南师范大学学报,2005(03).

[5]李临定.现代汉语疑难词词典[K].北京:商务印书馆,2009.

[6]施光亨,王绍新.汉语教与学词典[K].北京:商务印书馆,2011.

[7]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第7版)[K].北京:商务印书馆,2016.

[8]彭小川,李守纪,王红.对外汉语教学语法释义201例[M].北京:商务印书馆,2013.

[9]吕叔湘,主编.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1994.

基金项目:韩国留学生习得汉语名词偏误研究,项目编号:201810451090。