明清时期蒙化土司的里甲制度与“土流并治”

2019-12-20梁亚群

梁亚群

(中央民族大学 历史文化学院,北京 100081)

关于土流并治,或者称之为土流兼治、土流并存,已有学者作出一些探讨。王文成曾概括其特点是“土司制度、政权与流官制度、政权同时并存甚至明文规定了双方的职责、权力和利益分配。”[1]胡绍华基于清末民初西双版纳土流关系的分析,认为土流并治是“流官政权和土官政权同时并存,同在一个区域,土官、流官同时进行统治”,“土官、流官共同治理政权,事无大小土官、流官共同负责”[2]。杨庭硕认为,土流并治是土司制度的一种常态,是国家的制度性安排,并认为土官和流官之间可以相互转型,可以相互兼任、相互监控、相互制衡[3]。张楠林以明清时期黔西南地区赋税征收的变化对土流并治的实施进行长时段的分析,认为明与清两个朝代在黔西南实行的土流并治有实质性的不同[4]。以往的学者主要聚焦于一定区域或者基于官方文献进行探讨,对土流并治已有深入的认识。不过,由于历史上土司数量众多,中央政府对各地土司的政策做法并不统一。我们不由产生疑问,土流并治的权力运作,各地土司是否有所差异?

明清时期是中央统治者对西南边疆地区统治加强和全面的时期,同时,统治者制定出了一套对西南边疆少数民族地区进行有效统治的制度,包括蒙化土司地区在内。自明正统年间被升土府始至清末时期,蒙化地区一直实行土流并治,其土流关系并非如上述学者研究中呈现的“土流在同一区域”,而是具有不同的管辖区域,也并非可以“互相转型”“互相兼任”“共同执政”,而是职权有所不同。但是由于史料阙如,相关研究目前成果还很少[5]。本文试图利用契约文书、碑文及相关史料进行爬梳分析,复原明清时期蒙化土司地区的里甲制度与基层社会的关系,并基于此对土流并治相关问题进行探讨。

一、土司地区里甲制度的推行

蒙化位于今大理白族自治州南部,明初始入版图,纳入明朝统治范围。洪武十七年(1384年),时为乡村火头的左禾归附明朝廷,被授予蒙化州土州判。永乐三年(1405年),升左禾为蒙化州土知州,正统十年(1436年),因左伽三征麓川有功升为土府。直至清末,受到杜文秀起义的影响,左氏土官势力遭到严重削弱,土官承袭制度才被废除。

洪武年间,云南已经“训熟”的土司已经编造里甲黄册。据《明会典》记载:“洪武二十四年奏准,凡云南各府攒造黄册,除流官及土官驯熟府分依式攒造外,其土官用事边远顽野之处,里甲不拘定式,听从实编造。”[6]蒙化土司属于“驯熟”土司,自正统十年升为土府已经编造了里甲制度。据康熙《蒙化府志》卷之一“地理志”记载:“英宗正统十年,升蒙化州为府,编户三十五里,以土官左伽知府事,设流官通判。”蒙化土司的土流并治亦从此开始。

土流并治是明朝廷处理边远“蛮夷杂处”地区的一种统治方式。《明史》记载:“盖滇省所属多蛮夷杂处,即正印为流官,亦必以土司佐治之。”[7]明武宗正德年间,土知府左正(亦称左祯)主动将蒙化印信归流官通判掌管[8]。进一步加强了流官的权力。神宗万历年间,改流掌印通判为掌印同知,直到清末土司统治结束,蒙化土司一直处于土流并治状态。

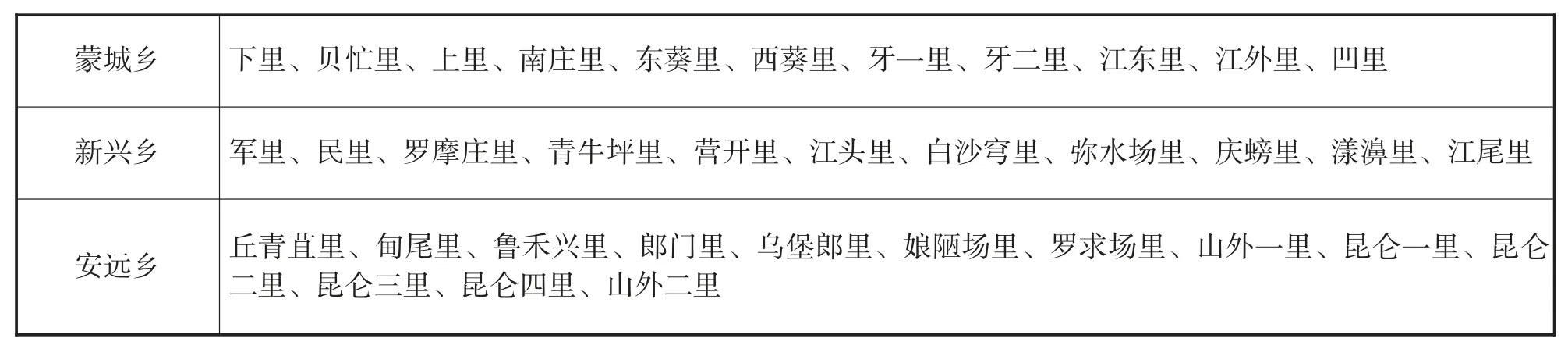

蒙化土官统辖境内三乡三十五里。洪武二十三年(1389年),明朝廷在攻入大理之后,便建筑蒙化城,平西侯沐英以蒙化所属火头字青等“梗化不服”,奏请设置蒙化卫,命指挥佥事李聚驻守。此后朝廷派来的流官统辖蒙化城及蒙化卫的“三川十五所”[8]。土官与流官有各自统辖区域,相处较为和谐,并没有产生较大的冲突。徐霞客在《滇游日记》中曾记载:“蒙化土知府左姓,世代循良,不似景东桀骜,其居在西山北坞三十里。蒙化有流官同知一人,居城中,反有专城之重,不似他土府之外受酋制,亦不似他之流官有郡伯上压也。蒙化卫亦居城中,为卫官者,亦胜他卫,盖不似景东之权在土酋,亦不似永昌之人各为政也。”[9]清顺治十六年(1659年),蒙化土司归附清政府,仍为蒙化府。康熙四年(1665年)设流官掌印同知,裁去蒙化卫所指挥千百户等官,设蒙化卫守备一员,卫千总一员。康熙五年(1666年),裁蒙化卫千总。康熙六年(1667年),圈拨蒙化卫田地给平西王吴三柱,裁蒙化卫守备卫经历并归蒙化府[8]。

自编里甲黄册始,蒙化土司户口人丁数及税粮等级已有详细的记载:“得民户人丁六千九百一十一丁,分上中下三等,按口纳课,计上丁每丁编银一钱四分,中丁一钱二分,下丁九分。屯田军舍丁亦各会三等,军丁每丁编银六钱二分,中丁四钱八分,下丁二钱八分。舍丁编银亦如之。且又因田科丁,名曰随粮。”[10]里甲不仅是一种里粮单位,也是行政单位。自编里甲始至清初,土官管治下的三乡三十五里具体如下:

资料来源:(清)蒋旭纂:康熙蒙化府志,大理白族自治州文化局,1983年,第114- 115页。

蒙化土司境内设有样备(漾濞)巡检司巡检、浪沧巡检司巡检。“其南曰沧江巡检司,分治公郎五甲并四里,曰昆仑一里,曰昆仑二里,曰昆仑三里,曰昆仑四里。”“西北曰漾濞巡检司,分治漾濞里,分七甲及金牛札勿、屋暑、合江街、前马厂、东冲、柴户、沙河等约。”[10]旧设利头巡检司巡检一,天启二年(1622年)裁革。旧设甸尾、备溪江巡检司巡检各一,万历三十五(1607年)裁革。样备驿驿丞一,土官世袭[11]。清雍正七年(1729年),裁楚雄府属之定边县归蒙化,置南涧巡检司。[10]定边县原在明初亦设里甲,其下共编五里:“明初复置县,改隶府。编五里,曰罗伽甸,今曰罗里;葩仁牧,今曰仁里;阿克,今曰克里;阿赤摩,今曰赤里;阿集苴,今曰集里。”[12]划归蒙化之后,蒙化又添五里,此外有协济二十四村[10]。乾隆三十五年(1770年)蒙化府降为蒙化直隶厅,其统辖范围不变。清末,蒙化土司统辖区域内行政区划有所变动,安远乡昆仑一里、昆仑二里、昆仑三里、昆仑四里划为浪沧巡检司管辖,并增加山外二里。蒙城乡增加龙街里、新街里。新兴乡由明代时的11里变为6里,“统里者六,曰军里、民里、泥水场里、庆旁里、江头里、江尾里”,其他五里到清末有所变动:“前与漾濞皆隶新兴乡,分五里,云白川为下二里半,漾濞为上二里半,不知分自何年,今里名亦无从稽考。”[10]

二、里甲制度的改革与土流关系的变化

(一)明至清初里甲的职能

在里甲制度下,里以下为甲,里直接统甲。据《大明律》中的记载:“凡各处人民,每一百户内,议设里长一名,甲首一十名”,里甲的主要职能是“轮年应役,催办钱粮,勾摄公事。”[13]蒙化土司在编里甲之后,设有里长(里正)、甲首等各级管理人员,由土官管理。甲首负责甲内赋役征收征派,一般由各甲民众轮流充任。里长或者称之里老,是里内的殷实大户或者权威士绅充任,负责里内事务,一般身兼数职。明朝政府规定:“命有司择民间高年老人公正可任事者,理其乡词讼,若户、婚、田、宅、战殴者,则会里胥决之,事涉重者,始白于官,若不由里老而径诉于官,此之为越诉。”[14]据崇祯十七年(1644年)□□月二十三日凹观音保立仂添文约书中“如有内外人户族人、里老前来争竞,卖主一面承当”,[15]可知里老具有土地管理相关职责。里老还协助土司处理税粮、人丁事务,如在天顺五年(1461年),蒙化府承奉云南承宣希政使司札付,土官左琳奉令督属征收府内各里当年份税粮,总共四千七百九十二石二斗一升三合七勺五抄,赴大积仓上纳,获到总足通关各另缴报,“自天顺六年以来,省谕各该里老、通把徐马周等招抚起取,至天顺七年,各里回籍军民人户适白吾等共一百五十七名,男妇三百十七名口,按抚复业,照例优免外。”[16]又据《蒙化左士官记事》所载,里老在土司承袭过程中的“审勘”“结状”时发挥一定的作用:

五世祖左瑛,先因节委抚勘彝情,并领兵征进致染脚气,转加膝劳致成痼疾,不能任事等情,移关本府通呈云南都布按三司转行守巡右参政方副使林都指挥马铉札牒,坐委蒙化府卫指挥葛藩,通判王大治亲诣本府拘齐通把、里老、亲邻人等到官从公审勘明白,各具重甘结状备缴去后。弘治三年正月初七日,前疾转加中风,在家病故。有六世祖左铭系左瑛嫡长亲男,应承袭五世祖左瑛土官知府职事。蒙本府取具里老、通把、亲邻人等结状照例申缴讫[16]。

弘治十二年(1499年)十二月,云南都、布、按三司明文坐调第六代土官左铭带领民兵五百名征调大侯州(今云县)。左铭回还到家染患瘴痢、泄泻病症,调治不痊,弘治十三年(1500年)三月二十日在任病故。各乡里老联合耆民、亲族等联名保举年幼的左正掌印:“备情告蒙行勘间,又据本府蒙城等乡里老、耆民、亲族苏春等联名告称,本府人民俱系夷倮,难以抚化,乞照大侯州事例保举七世祖左正掌印,四世祖母张氏协同管事……行令左正护印听袭,仍令张氏协同管事,依蒙于本年七月十七日赴府护印,协同四世祖母张氏管事。”[16]左柱石亦在里老等人的作证下承袭土官一职:“委官本府税课司大使陈寿拘集里老、邻佑、目把、户族收生人等,到官查勘得左柱石委系已故土官知府左文臣同正妻杨氏所生嫡长亲男,曾经造报册内,应该承袭父职。”[16]里老的职责及作用说明他们在土司地区的行政事务及里甲组织中具有重要的作用。

不过随后,里老职权遭到削弱。里老退出了对地方行政事务的管理,已无法在土官承袭中发挥作用。这种变化,与清初进行里甲制度的改革有关。

(二)清初里甲制度的改革

1.土流合并管理

自正德年间蒙化土司将印信交与流官掌管之后,极大程度分割了土官的权力,其赋税征收从此归流官负责,不过因土官治下为当地土著,所以里甲组织依然由土官管理。据《蒙化志稿》记载,刘祚沛任职蒙化期间,便将赋税进行定则,实行一条鞭法,剔除杂派,说明流官开始推行中央政府的赋税改革:“万历间以提举权蒙化,蒙自洪武中隶版图,迄万历二百余年,赋税无定则,恒按里甲而苛征之,杂派尤甚。祚沛莅任,始极力清剔,悉易为条编,民甚便之。”[10]在清初,土司所属相关区域,仍在左氏土司管控之下,里甲制度稳定推行,土官具有较大权力。但是这种状况在后来发生了变化。据康熙五十七年(1718年)十一月十日一则信票所示:

云南蒙化府世守正堂,为详叙创设乡保冗役等事。康熙五十七年十一月十日,奉云南等处提刑按察使司按察使加二级纪录十次金;宪牌详奉总督云贵部院加六级蒋。此据二司会详前事,缘由本司会同布政司查看得蒙化府土知府抚孤高应袭左,申详蒙化府七、八、十五所二十三约钱粮,俱属流官管辖,三十五里之钱粮亦属流官征收,惟土人系土府管辖,请将三十五里乡保革除,永杜扰攘之端。目把丛长归土选择分防要隘等情,二司会议呈详。奉批,据详三十五里彝人,系土官管辖,而钱粮又系流官征收,则流土各官以难专任。如详,于每里设立催头一名、书手一名专管钱粮,听流官佥充,但必得老成谨慎不敢骚扰彝民者,方可佥点。再每里佥立目把一名,专督缉捕,听土官选择,但必得彝众悦服公举者,方为目把。至前三十五里乡保名色,如议革裁造册呈报[15]。

由上述行政文件可知,在万历年间至康熙五十七年以前,蒙化土司钱粮俱属于流官征收。而三十五里乡保属于土司管辖,造成征收诸多弊端与不便。为了消除这些弊端,解决的办法是撤销土司治下的乡保,实行催征。催征的办法是其征收钱粮,设立催头、书手,俱归流官管理,又将土司地区原具有驻防职能的目把进行调整,由土官任命,目把主要负责监督赋役税粮的征收,维护赋役制度,保证赋役征收的合理、安全运行。这使里甲制度在土司乡村社会有运行的保障。这次改革,使里甲组织变为流官管理,土官具有赋税征收监督权,原里老组织退出了历史舞台。里甲组织管理权的转移,是土流分权与社会经济发展产生矛盾作出调整的结果,也是土司治理能力被削弱的一个标志。改革既有提高流官地位,亦有赋予其跨区域管理权力的意味,也隐约流露出国家通过扶持流官来削弱土司权力的目的。土官从此仅具有差役管理的自主权,如康熙六十一年(1772年)正月二十二日一则信票所示,事关土官治下差役:

蒙化府世守正堂,为重差叠役,乞天怜苦豁免事。

据军里、江头里民熊七哥、凹仲仁、乍红诉前事。诉称情因小的等祖父遗有瓦房哨哨兵铺役,以(同“已”,笔者按)成定例,亦无铺地哨田,又有军丁民丁一人数差,苦莫堪怜。前蒙先老祖爷念及苦役,赏给豁免门差杂顶之照,柰(奈)小的等幸于三十九年流府创设乡保索害无休,兼小的户下文铺役迯(逃)故者,多蚁等所存数人,实难撑持。今幸恩主旋府,仍覩(睹)尧天舜日苦役必得其生。伏乞天恩,怜准赏照豁免门差杂项,庶苦役得生,阴功万代等情,具票到府。据此就给照,为票给凹仲仁、乍红、熊七哥等遵照。据禀哨铺苦役,所有一应门差杂项准行豁免,各宜安心乐业,办纳丁粮应哨,毋得疑(碍)民顶口。

右票给乍红、凹仲仁、熊七哥等,准此。

康熙六十一年正月二十二日给。定限照日缴二十六[15]。

这是土官管辖境内军里、江头里民众请求减轻差役的信票,信票由土官所签发。事因熊七哥、凹仲仁、乍红等人沿袭祖上所承担的差役,但是原来哨田已经无存,所承担徭役依然没有废除。又因乡保创设以来被索害无休,民众逃亡,所存民众均摊的差役加重。说明当时田产混乱,差役不均的现象是存在的。三人的请求被土官应允,所承担的门差杂项得以豁免。此外,根据道光十六年(1836年)八月初五日土官所颁一则执照所示,左氏家族的烟户夫马之事,由土官任命舍人承担,具有自主任用权:“云南蒙化世守府正堂左,为给照事。照得本衙所属左三村蔡家巷公上口舍,设立舍长一名,总统舍内烟户,催办一切夫马,皆其书成。兹查,李富擀(干)练勤慎小心,可以充当理合给照。”[15]

2.民赋与屯赋的定则

清初云南各地卫所裁撤之后,军户一并编为民户,因军户赋税历来较民赋重,这使得军民税粮不均。蒙化民赋以秋税定则,但是屯赋名目繁多,起科不一,轻重不一,约计20余项,“有所谓老秋老税,有所谓秋垦税垦,又有所谓税丁、马料、旧田、旧地者,起科既各不同,轻重判若天壤,书吏因其杂乱难分,遂借之以乘机蒙混”,又三川屯军“军民籍本各别,往复穹远,以致懦弱者剜肉包赔,豪滑者得上下其手,大为民害。”[10]康熙三十四年(1696年),据云南巡抚石文晟上奏朝廷解决这一问题曰:“通省民赋上则田粮最重者,莫如河阳县,上则地税最重者亦莫如河阳县。”[17]屯征以最重之民赋为准,作为定规。[18]朝廷谕此准行:“云南屯田钱粮,较民田额重数倍,民甚苦累,嗣后照河阳县民田上则征收。”[19]康熙三十五年,蒋旭奉旨以屯田钱粮较民田过重数倍,着照河阳县民田上则秋粮田一亩以八升一合八勺三抄,夏税地一亩以五升九合二勺一抄例征收。康熙三十六年(1698年),以民赋三十五里分辖蒙城、安远、新兴三乡,立屯赋一十五里分辖在城、白崖、小云南三川,“里有十甲,所有伍头,递年催办,户首按甲按伍轮充,每里每所设册书一人掌底册”。[10]这促进了土司地区三乡三十五里的民赋与流官治下的屯赋的统一。

3.革除流弊,均田均役,摊丁入亩

里甲制度下,赋役与人丁、土地编审息息相关,土地的流转,人口的流动、死亡都会使里甲制度面临变动。定期、有序的编审才能使政府有效管理土地与人丁,保障里甲制度的稳定及赋役征收征派的正常运转。明末清初,人口流徙日频,版籍制度破坏,里甲制度已难以实施原先的职责,社会也随之趋于动乱,这样的情形之下,流官革除了一些流弊。

康熙三十五年,会逢编审,云南巡抚石文晟在云南通省推行均田均役法,蒙化府同知蒋旭奉令推行,于编审时更定粮赋徭役,悉数以粮数多寡为准,杜绝飞洒蒙混之弊,而后赋役得以均平。

至雍正年间,在流官的治理下,蒙化土司地区赋税减免,并实行了摊丁入亩,与国家推行的赋役改革同步。

(三)清中后期的改革与合粮均摊

里甲制度在蒙化土司地区清中后期一直被沿用,不过已经弊窦丛生。首先表现在册书的舞弊问题。档册是赋役征收的依据,册书是档册管理人员。乾隆年间,档册被毁,产生了册书的私下操作空间,他们趁此机会敛财:“典吏收书,借名补造征对,将各里册书白册撤回,乘势将己面秋税缩去,或将亲族粮数改减,秋粮不敷至十四石有奇,复假不敷名目,舞弊过收,而过里过甲之弊,亦即由此而生。”[10]因为档册的混乱及册书的舞弊,政府逐渐失去了赋税制度的有效管理与控制。其次是催征的问题。清初进行里甲改革,实行催征之后,至清中后期,“行之既久,书吏骩法,恒择肥充役,讹诈资财,贿免者半之,而无赖绅衿,又包揽规避,于是有吓册书之名,过里、过甲、过所、过伍之弊。”[10]

里甲制度再度出现如上混乱,主要因册书被毁、地方官吏及相关管理人员舞弊、底层轮甲被破坏而产生的。这反映了里甲组织艰难运转的情况。流官为此又作出一些改革。

民间社会为应对这些问题,纷纷自行商讨解决对策,以削弱里甲制度的弊端。《新兴乡漾濞里七甲合粮碑志》中便详细记录了漾濞里七甲的问题及对策,当地民间社会自行通过合粮的方式,力图以此法来解决册书混乱及总催问题:

蒙属钱粮,报恳升科,立定里甲,丁粮相兼,旧有成规,勘仗立法,分为三十五里。每里编为十甲,轮充户首,年自行具认。立制之初,未始不善,迨后人心不古,巧诈多端,开征之时,户首尚且无着,揆厥由来,皆由册书总催故耳。幸蒙府主许,于道光十三年示谕,合郡绅耆妥议,良策裁革,册书总能,悉分条款,遍贴晓谕。今七甲钱粮系属漾源(应为“濞”,笔者按)里,历年来签报户首,鸡犬为之不宁。至二十一年,合甲土民妥议,与其旧役按户吓诈,不如合甲同办,公捐帮费银两,重轻易举,劳逸得均,上不致催差传认,下不致粮户受累。每遇承办之年,不拘户首军需,开征之先,公举老成一人,赴衙认役,早催花户,自封投柜款项,早完公私两得。谨于南山、利克村、大三家三村各立户一甬,以垂不朽。由是一道同风,士民成登衽席之安,量非村落中一大快事哉[20]。

提出合粮的是“凹登云、宣世职、程州、李洋、字君平、宣君培、黄开益、杨华元等共82户”,这体现了合粮的做法是七甲民众公议的结果。具体来说,合粮方式主要包括两个内容,一是合甲同办,公捐帮费银两,二是每遇承办,公举老成一人赴衙认役,早催花户,自封投柜款项。由此可见,民众自行商定通过自封投柜的方式纳税,原户首的职能因此被边缘化,逐渐走向没落。部分甲则采用了“贫富均摊”的形式,据《蒙城乡牙一里二甲田赋碑志》记载:

牙一里二甲粮户勒石为计,随粮册一车,合同纸各村永远收执。

盖闻创业为限,而守成亦不易,立矩获者难,而遵矩获者愈难。蒙属地方旧设户首,所以集零星而完赋款,催首之名所由来也。赋列按伍递报,而民赋则二甲轮兼,此规自吉(应为“古”,笔者按)及今未尝为易。吾等属蒙城乡,列牙一里,处二甲之终,守轮兼之法,亦未之为易,且近世奸法玩法,生弊多端,每年兼报之期,拗结不法之徒,始则假官司,为赫索于中,卖富差贫,继则基门路而彷徨。至于欺愚妥报,于是急公爰体,遂至荡屋倾家,群黎痛甚。因的议合,甲充之法,凡在二甲民,按钱粮均摊,贫富相济,预先议便帮帖,直期公逢催首庶乎,催办必得其人,而公私而无所害。不惟革弊俗,而且以靖地方。由是轮国赋而易,以应差徭,脱然无界,虽未可矩,面善俗且民,即在期逢,是为序[21]。

由上可知,在牙一里二甲解决办法主要有两个方面,一是按钱粮均摊,贫富相济,以帮贴催办的形式投税。二是在催办上,公选可靠之人负责。清代中后期蒙化土司各地的合粮或者均摊,是民众在里甲体制的弊端下进行的一次地方性投税方式的改革。民众自行投税或者形成投税的自我管理组织,使受土官控制的目把赋税征收监督权变得可有可无。

综上所述,里甲制度在蒙化土司地区推行之后,自明中期开始,蒙化府流官负责蒙化府的赋税征收。不过明代至清初,土官依然具有里甲组织的管理控制权。流官积极对里甲制度进行改革,使得其管辖区域扩大,权力进一步加大。清初里甲职能变为负责赋税征收,职能发生变化,并受流官管理。土官的权力逐渐缩小。至清中后期,里甲制度的弊端进一步暴露,民众自我管理能力加大,消解了土官监督里甲制度运行的模式,土官的权力进一步缩小。

三、里甲制度下的人地关系

在明清时期相关契约文书中,根据土地买卖、清丈等文约,保留了蒙化土司里甲制度的一些有价值的信息,对我们认识里甲制度有极大的帮助,如下一则文约显示:

实卖山地文约书人自清、自龙,系蒙化府军里民,住居牛粪村。

为因图财害命官事急用,情愿将祖地,坐落竹门口死人处水井山地一箐,东至一东,南至尖山,西至水井李子树,北至松子箐丫口,四至开明,上纳蒙化府□里一甲税粮五升。今凭中说合出卖与着木郎住民毕良魁名下永远为业,当众接受地价海□三千索,入手官事应用。当众□地两相交明,自卖之后,任从买主永远管业。后日卖主有力不得赎取,无力亦不得加找,此系二比情愿,中间并无逼迫利债准折等弊。其地系祖遗自己面分,倘有族内里甲人等议言争,在自清弟兄父子一面承担永无议言。恐后无凭,立此斩断葛藤文约,永远为照。

万历五年四月十五日。

立实卖山地文约书人,自清、自龙,同男自受明。

凭中吴于次。知见胡三、凹哨头。代字李正若。

地契永远存照[15]。

此份文约为私卖山地文约,说明蒙化土司地区已经产生地主制经济,土司治下的民众具有土地买卖自由的权利,契约文书的使用也说明土地买卖中具有国家制度下的规范及法律维护。万历年间,蒙化府奉令实行土地清丈,规定此后土地买卖过割由此次清丈的土地由票作为凭证:“蒙化府为丈田亩清浮粮以苏民困事。准委官楚雄府通判彭,关遵奉勘,合将阖府蒙城等乡官民田地,沿丘清丈计亩科粮,呈允两院填给印信由票,付各业主永为执照。后有典卖过割,全凭此票推收。若无此票即系飞诡田地没官”[15]。上述文约中卖山地人自清、自龙需在文约中标明自己所在军里,住居牛粪村,其地上纳“蒙化府□里一甲税粮五升”,出卖与着木郎住民毕良魁名下永远为业。文约中说明此地来源为祖遗面分,“倘有族内里甲人等议言争,在自清弟兄父子一面承担永无议言”,说明此地卖出与族内及同一里甲有一定的关系,需要征得族内及同里甲的同意。

关于蒙化土司的土地租佃制,万历年间一则清丈由票中有更为确切的记载,其户主闭青的土地在清丈后,相关土地租佃的信息被官府详细记录下来,其内容如下:

计开:

一户闭青,坐落汪惟一村,下则田十八丘,积○万一千八百九十○弓,计○顷○十七亩八分七厘五毫○丝○忽。

该粮○石一斗四升七合二勺六抄三撮五圭○粒○颗○尘。

奉文裒补乌保郎里八甲办约,东至陈正清田,南至罗吾田,西至闭得田,北至大路。

右给付佃户陈继文子收照。

万历十一年十一月十五日给。

书手:李鸣泰写。总书:王大化对。

府行。入本里九甲畴口户陈继臣名下[15]。

上面这份史料中可以看到,闭青一户坐落汪惟一村,于乌保郎里八甲办约,并有土地的坐落信息,后又提到此则清丈由票给付佃户陈继文子收照,并“入本里九甲畴口户陈继臣名下”,陈继文与陈继臣为同姓关系,应是同一家族中的同一甲户,从中可推断陈继文为闭青的佃户,其土地原属乌保郎里八甲,后转到九甲户下,陈继文与闭青分属于同一里内不同的甲,说明蒙化土司境内已经产生了租佃制。

在上述军里牛粪村自清卖山地的契约中,其买入者住居着木郎,是同为军里下的一个村落,问题是其土地买卖是否有里甲的限制?事实上相关文约显示,蒙化土司地区的土地买卖可以在不同里甲内自由买卖,并且在不属于土司地区范围内的区划,亦可自由买卖。如下一则文约显示:

立与仂添麻地契书人凹观音保,系军里四甲民。为因官事(司)罪赎无处,情愿将己本身麻地一块,坐落闭俞次门手(首),随税二升情愿立契,原实契卖与凹里九甲民闭俞次名下永远耕种,作价海 二百索足。到今有事,又仂添 二百卉(索)足,入手完事。日后在不得赎取仂添,如有内外人户族人、里老前来争竞,卖主一面承当。自立契之后,二家各不返(反),如有先之人,甘罚白米五石入官仓上纳。今(恐)无凭,立此永远麻地契存照。实仂添 二百卉(索)足,随税二升整,前后原价共 四百索足。

崇祯十七年□□月二十三日。

立仂添文约书人凹观音保,同弟小凹白。

凭中人字居。知见人左小买。代字人赵绍册[15]。

此份文约为一份仂添文约,是因凹观音保在土地卖出之后,因有事又向买主仂添二百索。文约中凹观音保为军里四甲民,将麻地卖与凹里九甲民闭俞次,从文约内容可知,其土地卖出亦与户族、里老相关,不过并不受同里甲的限制,土地买卖可以在不同里甲之间进行。康熙六十一年牙二里乍氏一则分单文约还让我们看到土司地区民众的土地田产分布于不同行政区划内,其税粮也分别登记在不同的里甲户头中:

立分单母乍氏,系牙二里伍民。

祖遗面分(份)山地,文林身故之后,弟兄二冯(平)分,毕天培面分(份)清水沟一分(份)多衣树半愧 (块),猪沙坡乙 (一)愧(块),水磨方(坊)上节乙(一)愧(块),刀山领(岭)下节半愧(块),打石头处恪者路上祭山神处乙(一)愧(块),打卷(雀)山水井乙(一)愧(块),三子龙乙(一)愧(块),着木郎新村大河边乙(一)愧(块),鶯窝箐乙(一)愧(块),骑马山乙(一)愧(块),尚(骟)牛处上节乙(一)愧(块),猪须山东边半块,两节地下节半块,门首麻地乙(一)块,随税粮三升,赵州税粮乙(一)升五合五勺。日后不得异言,如有异言者,将叔伯弟兄处治,呈王分单存照。行。

康熙六十一年七月初二日。

立单:母乍氏、毕天培。

凭叔父文彦、毕六十、毕兆元。

立分单存照。[15]

文约中乍氏一户属牙二里,其土地却坐落清水沟、着木郎等地,也分别向蒙化土司、赵州交税粮,说明土司与非土司之间并无土地使用界限。这也同样说明里甲制度与户籍制度并不重合,里甲仅是一种赋役单位,并不是户籍单位,里甲制度没有限制土地的自由买卖。土地田产可以被分为多份,零星分布于不同的行政区划内,也可以分别登记在不同里甲、不同户头之内。

如前所述,因为一户土地田产可以分布在不同户头、里甲,甚至是不同的行政区划内,所以里甲分布与血缘关系并不具有密切的联系。不过,在部分里甲中,血缘关系与里甲组织的关系十分密切。如南庄里南庄约河上湾村,该村原李姓改为五甲,后李姓为八甲,张姓为九甲,危姓属茊青里,陈姓属江外里十甲,宋姓属鲁禾里四甲。虽然同一村落中不同姓氏分属于不同的里甲,其里甲编造均以同一姓氏为单位。里甲与姓氏编造亦可以变动。如同治二年癸亥(1863年),因地方变乱,原南庄里九甲张大猷户移入七甲,张凤诏户移入八甲,由支各派轮流充任里长,十年一任,张姓分六支轮流,李姓分四支轮流,其余各姓分属前述各里轮流。因土地买卖变迁,里甲户头随之不变,以便于纳粮税赋管理[22]。

清初,户籍对土地流转的控制更为松弛,在相关的土地买卖文约中,卖者需要标明其所属里甲,但是土地坐落、买者中已经没有里甲的相关信息,如康熙三十一年(1692年)罗起龙所立文约:“立实卖地契书人罗起龙,同弟起凤、起麟,系东葵里八甲民。为因缺少钱粮迫用,将祖遗流(留)下麦地一块,坐落东葵小村门首西河甸内,随夏税九升,东至河、河外罗六田,南至罗六地,西至罗翠地,北至罗七地,四至开写明白,随税九升。将凭讲说合,出卖与吴名下耕种为业,议作地价纹银五两,当日地银对众交明。”[15]文约中罗起龙,同弟起凤、起麟,为东葵里八甲民,此外其税粮登记、卖出人吴名并没有标明所属里甲,说明人们在土地买卖中更具有随意性,里甲登记并没有强烈的要求。虽然里甲制度对土地买卖影响变小,但是官府对里甲制度的控制并没有松弛,这说明官府掌握着人丁变动、土地登记的详细信息,如若变更,需要经过合法程序进行办理。

从明初至清初,蒙化府土司三乡三十五里及流官治下的卫所,虽然地理空间上都是彼此毗邻,甚至田土交错,不过土司治下属民赋,卫所为屯赋,赋役管理方式有差别。在嘉庆元年二月初十日谢径所立的一则当田契中可以发现,同一户内的土地田产可以分布在民户与原军田中:

立当田契人谢径,为因迫用,有自己面分田三分(份),一分(份)坐落胡家坟,通长一丘,四至分明,随粮五分。又一分(份)坐落大茨邑田大小五丘零一角,东至当主田,西至彭家田,南北至沟,随纳凹里适家户下税粮二升。又一分(份)坐落房下,通长大小五丘,东、西至赵家田,南至沟,北至胡家田,随纳军中所张所抱户秋垦二亩六分。今凭中立约出当与唐贡爷名下管业,实受串钱十四千文整入手应用。递年实纳租谷新旧一石,限至十月量明,不致欠少升合,为有欠少,任随拨佃往不致异言。今恐无凭,立此当契存照。

添“二亩”二字再照。

嘉庆元年二月初十日立当田契人谢径。

凭中实保人谢忠。当契存照。[23]

文约中谢径三份田产分别属于凹里适家户下及军中所张所抱户下,其土地可以自由当与唐贡爷名下管业,体现了军田与民田互相融合的特征。可见蒙化卫于康熙五年裁撤后,军田与民田之间可以自由买卖,两者之间的土地与赋役差异随着卫所的裁撤而消弭。

四、结语

明清之际,蒙化土司与流官分治不同区域,职责也有所不同,存在着权力的此消彼长的过程。自明代时期纳入国家版图始,蒙化土司开始编造里甲组织,直至清末中央政府统治时期结束时仍一直沿用。里甲体制下,蒙化土司地区编造了黄册,详细掌握了土地及人口数量,其基层行政组织与内地已无实质性的差别。其经济制度与国家实施的经济政策同步,国家推行的里甲制度及后来调整赋役而实施的一条鞭法、均田均役、摊丁入亩等均已实施。

在这一过程中,蒙化土司地区的土地利用有了巨大的改变:土地流转频繁,户籍对土地流转的控制逐步减弱,租佃制得到发展,地主制经济已经形成。在土地流转中,使用了国家规范的契约文书,并具有完整的管理系统进行维护。其人地关系亦与内地无实质性差别。

在权力格局上,蒙化流官在明中期具有印信管理权,从此获得赋税征收之权。清初在里甲制度改革之后,获得里甲组织的管理权。流官在主导蒙化土司地区赋税制度的改革,这是流官在土司地区积极推动国家制度的表现,进一步加强了国家对土司地区的治理。流官的管理权逐步向土司地区扩张与加强,土官在里甲制度中的影响力则逐渐减小,乃至最终仅保留了统辖区域内的差役管理权力,被边缘化的情形日益显著。这说明蒙化流官已经获得了较高的基层管理权力,国家对此已经实现了较高程度的有效治理。由此观之,对土流并治认识,应深入探究国家政策在土司地区推行的过程,了解土流关系在历史时期的变化,才能对其有更为细致的认识。