改革开放以来“民族文化”论文分析及社会影响

——以《贵州民族研究》为例

2019-12-20罗宇昕

马 静 罗宇昕

(1.贵州师范大学 国际旅游文化学院,贵州·贵阳 550025;2.黔南民族师范学院 外国语学院,贵州·都匀 558000)

在国内民族学人类学研究领域主要集中在“民族文化”,其中在民族群体研究中,内容多涉及少数民族的政治、经济、节日、语言、旅游、法律、非遗等方面。依据中国知网搜索数据发现“民族文化”文章多集中刊发在民族类期刊,如《民族研究》《青海民族研究》《贵州民族研究》等。该类期刊充分发挥平台优势,秉承“传播民族文化、服务社会大众”的理念筛选刊登高质量文章。此外,部分民族地区高校学报亦倾向于刊发民族文化类文章,如《北方民族大学学报》《湖北民族学院学报》《贵州民族学院学报》等。本文借助中国知网,以《贵州民族研究》期刊为例进行“民族文化”论文分析,并试图总结期刊的发展规律和特征。

《贵州民族研究》自1979年创刊以来至今已有40周年,其发展经历多个阶段。期刊根据时代发展和社会需求不断进行调整,历经季刊、双月刊和月刊的转变过程,主要刊载具有较高学术价值的民族文化相关文章,栏目多,范围广。从1979年创刊至2018年12月,本文将知网搜索和人工数据相结合统计得出《贵州民族研究》共发表文章8590篇,减去民族新闻稿(62篇)、期刊索引(95篇)、学术名人及顾问(21篇)、出版声明(52篇)、投稿须知(59篇)、贵州民族知识集锦(94篇)等无效信息文稿386篇,共计有效文章8359篇。其中《民族学与民族文化研究》栏目在整个期刊发文中所占比重较大。这为本文梳理和分析民族学与民族文化研究方面文章的发展趋势、学术热点、学科特性等提供了重要的样本参考。从1979年1月1日至2018年12月31日发表在《民族学与民族文化研究》栏目中的有效文章共计约2240篇,占总期刊篇数的29.8%,其中2009年-2018年近10年发表文章数量较大,共计1140篇,占该栏目总篇数的50.1%。

本文采用社会学、统计学等研究方法对《贵州民族研究》创刊以来的《民族学与民族文化研究》栏目所涵盖论文进行分析,将其分为四个阶段,分别为:1979年—1989年创刊定位和探索阶段;1990年—2000年期刊可持续发展阶段;2001年—2010年期刊多元学科发展阶段;2011年至今期刊学科国际化发展阶段。

一、1979—1989年《贵州民族研究》定位和期刊探索阶段

《贵州民族研究》创刊于1979年,是由贵州省民族事务委员会主管、贵州省民族研究院主办的民族学类综合性学术期刊。期刊在国家改革开放背景下,从学科发展和文化需求中应运而生。在首期《编者的话》一文中指出,新中国成立,在党中央和国家的革命路线和政策执行下,尤其是在党的十一届三中全会精神的指引下,贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用”“洋为中用”的方针,注重理论联系实际,提倡学术问题的深度钻研和自由讨论。期刊在发展中始终秉承为党和国家民族工作服务,加强各民族间团结的理念。在研究新时期的民族问题时,密切结合贵州少数民族的文化特质,从民族理论与政策、民族史、民族学、民族语言等各个方面进行综合研究。在实现新时期党和国家对民族工作的任务中作出了应有的贡献。尤其改革开放后,党和国家对民族文化保护和发展的需求更加迫切,《贵州民族研究》秉承为国家民族事业服务,为地方民族文化负责的态度,在少数民族文化传播和研究中主动肩负重任,积极推动文化发展。

在创刊初期,从1979年1月1日—1989年12月31日共发表文章1098篇。因每期发表文章数量较少,仅有10-30余篇不等,故期刊未对每期所发表文章进行具体栏目分类。但根据期刊文章题目和内容统计,在该阶段议题涉及以下几方面,分别为少数民族的历史溯源、考证、语言、文学、习俗等。历史文章有:万斗云的《仡佬族古代史问题(上)》[1]、顾永昌的《古代苗族迁徙问题初探》[2]、翁家烈的《明清以来苗汉关系初探》[3]等;族源考证文章有:翁家烈的《贵州古代濮、僚、越族属关系初探》[4]、黄才贵的《侗族名称初探》[5]、龙耀宏的《侗族源于“干越”考》[6]等;民族语言文献有:刘锋的《论民族文字的作用》[7]、李敬忠的《八排瑶语的数词》[8]、马学良的《谈谈民族文字与双语教学》[9]等;文学方面的文章有:吴培生的《再探楚辞与侗族风俗文学》[10]、燕宝的《民族文字与民族文学》[11]等;民族学与民族文化文章有:燕宝的《“苗王”小议》[12]、余达忠的《侗族“鼓楼文化”的层面分析》[13]、向零的《洞款乡规及其演变——对侗族社会组织形式、功能及其演变的探讨》[14]等。除此之外,涉及少许少数民族旅游、体育、音乐等方面的文章,但数量不多,这说明该阶段正在逐渐纳入其他学科的研究。

综上所述,尽管在这时期专门针对民族文化方面的文章所占比重并未凸显,但从期刊数量和题目内容中不难看出该阶段非常重视民族学和民族文化研究。如在1983年第2期专门对“苗族议榔”问题进行研究,发表有张永国、吴爱平的《论苗族议榔的社会属性和作用》[15],杨昌文、雨田的《苗族古代社会的氏族制和“议榔”制》[16],喜农的《黔东南苗族“议榔”考》[17],韦启光的《也谈苗族鼓社、议榔的起源问题》[18],多位专家针对“苗族议榔”研究各抒己见,为苗族社会的民间秩序研究提供了重要参考价值。在该阶段的民族文化研究也比较重视理论知识和田野调查,如侯哲安的《关于民族学的几个理论问题》[19]、杨庭硕的《民族调查综述》[20]《贵阳市高坡公社苗族葬习调查》[21]等。自1980年在贵阳召开的首届全国民族学学术讲座会议后,贵州民族研究编辑部为顺应国家民族政策需求和地方人才培养,对四川省民族研究所李绍明教授的《民族学概论》讲稿,略加摘编,以讲座整理稿形式,依次在期刊总第9期—第20期进行发表。

二、1990年—2000年期刊的可持续发展阶段

《贵州民族研究》在创刊初期积极响应党的号召主动承担中国民族文化事业发展的重任,为民族文化的研究提供重要的发展平台。随着期刊逐渐步入正轨,文章数量和质量水平逐年提高,期刊成为地方政府推进民族工作,传播地方民族文化的重要窗口。进入1990年—2000年,文稿的审核、编辑、出版、发行多方面工作有条不紊,日趋完善,已进入可持续发展阶段。

本文通过知网搜索统计,该阶段期刊文章发表数量为1265篇。本文依据知网“文化人类学”“贵州民族地区”“民族文化”“少数民族地区”等主题分类及人为筛选等方法统计出在所发表文献数量中“民族文化”栏目约526篇,占总文献的41.6%。在众多文章中涉及民族文化议题有:苗族研究(158篇)、侗族研究(96篇)、水族研究(20篇)、布依族研究(61篇)、宗教信仰(43篇)、少数民族婚姻研究(30篇)、少数民族服饰研究(22篇)等。其中部分文章属于多个议题,如苗族、侗族服饰、婚姻等。通过议题分类得出,该阶段研究主要集中在苗族、侗族、水族、布依族等人口较多的少数民族群体,其研究领域主要涉及与日常生活密切相关的历史文化、家庭婚姻、社会组织、宗教信仰、服饰文化等。少数民族婚姻研究有:石开忠的《从游猎业到定居农业》[22]、吴秋林的《贵州居都仡佬族婚姻个案研究》[23]、杨光平的《浅谈黔东南苗族传统居住方式对婚姻的影响》[24]、刘世彬的《瑶麓瑶族婚规碑管窥》[25]等。以上学者从不同少数民族的婚俗文化进行分析,其中石开忠以荔波县瑶族乡为研究对象认为瑶族氏族外婚制就转变成了姑舅表婚制,实际上这是一种婚姻制度的不同表达方式。吴秋林从个案研究为切入点认为居都仡佬族婚姻基本是严格的族内婚姻、严格的地缘性婚姻以及衍生的近亲婚姻。这种婚姻状态,与仡佬族历史、文化有着紧密的联系。婚姻家庭永远是民族学研究的传统和主要议题,在1990年第1期至1991年第1期《贵州民族研究》连载5篇民族学专家欧潮泉的《婚姻家族之发展》(一)(二)(三)(四)(五)[26][27][28][29][30],在这5篇关于婚姻家庭的文章中,针对“婚姻家族与亲属制度”“群婚制的三种家族形态”“族外婚家族”等内容,运用亲属称谓图谱和个案研究方法系统阐述了婚姻与家族之间的关系;服饰文化研究文章有:杨正权的《图腾崇拜与西南民族服饰文化》[31]、杨世章的《黔西南苗族服饰文化概论》[32]《黄平苗族服饰试论》[33]等。以上学者多研究贵州苗族的服饰,仅有少部分研究其他少数民族,如石佳能的《侗族服饰文化简论》[34]和马启忠、王德龙的《试论布依族服饰文化》[35];宗教信仰方面的文章有:杨鹓的《天地·祖先·鬼神:少数民族服饰的宗教精神》[36]、史继忠的《中国南方少数民族的宗教信仰》[37]以及潘朝霖的《水家原始宗教鬼神观念浅说》[38]等分别对少数民族地区的神圣空间和未知空间进行解读,为进一步了解地方思想文化提供了重要参考。

此外,在该阶段《贵州民族研究》利用期刊平台,积极向社会推送关于民族文化方面的会议、报告等学术动态信息。从1997年第1期至1999年第2期每期连载一篇关于民族文化方面的专家介绍,其依次为:翁家烈、杨汉先、余宏模、张济民、陈国安、侯哲安、杨昌文、夏华儒、伍文义、鲜松奎、王正贤、雷广正、黄才贵、赵大富、李钰伟、夏勇良、姬安龙。以上专家学者分别在少数民族史、少数民族语言、少数民族文化等方面具有较高的学术造诣。

三、2001年——2010年多元学科发展阶段

进入21世纪之后,《贵州民族研究》进入多元发展阶段,表现在两个方面:第一阶段,2005年期刊由季刊变为双月刊,文章数量明显增加;第二阶段,期刊栏目设置灵活且渐趋于稳定。栏目主要分为《民族理论与政策研究》《民族学与民族文化研究》《民族旅游研究》《民族宗教与历史研究》《民族教育研究》《民族经济研究》《民族理论与民族法学研究》《民族语言研究》《域外民族学研究成果介绍》等,其中《民族学与民族文化研究》是最为稳定和常设的主题栏目。此外,为适应社会经济发展,期刊特设立具有时代特色的栏目,如《西部开发论坛》《西部大开发与区域经济发展论坛》《加入WTO与民族地区发展论坛》《民族地区社会主义新农村建设研究》等。

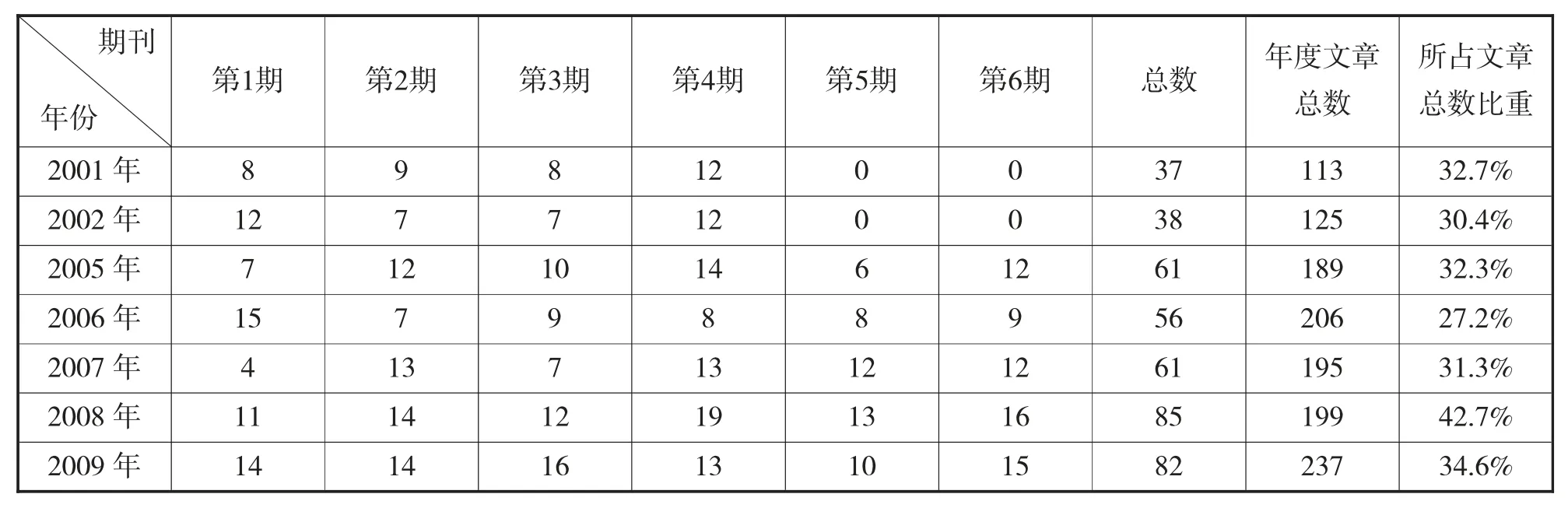

民族文化研究方面栏目的设定,第一次出现在2001年第2期。栏目主题比较灵活,名称多有变化,如《民族文化与民族学研究》《民族文化研究》。2005年期刊更改为双月刊,栏目议题设置逐渐固定。文章数量基本保持在4-19篇之间(参见《民族学与民族文化研究》部分年份发表数据表)。根据表格获知,《民族学与民族文化研究》栏目历年篇数占比较高,达至42.7%,可见此栏目在期刊的分量较大。

《民族学与民族文化研究》部分年份发表数据表

根据知网统计,10年内,有关《民族学与民族文化研究》栏目方面的论文主要集中在:民族地区(160篇)、民族文化(53篇)、少数民族地区(47篇)、贵州民族地区(45篇)、布依族(37篇)、少数民族(36篇)、土家族(24篇)、西部民族(15篇)。研究单位涉及贵州民族学院(109篇)、中央民族大学(104篇)、贵州省民族研究所(89篇)、贵州大学(88篇)、四川大学(70)、黔南民族师范学院(54篇)、贵州师范大学(51篇)、贵州财经学院(51篇)、云南大学(39篇)、中南民族大学(39篇)、吉首大学(37篇)、凯里学院(28篇)、厦门大学(26篇)、贵阳学院(23篇)、贵州省社会科学院(22篇)等40所高等院校和科研机构,范围基本涵盖全国大部分地区。但在统计结果中得出,论文数量较高主要集中在西南几省,以贵州为主。

通过对《民族学与民族文化研究》一栏文章的梳理,发现部分论文并不能归属于该栏目,如2005年第3期张易的《中国清末的政治思潮与西学翻译》[39]、2005年第4期罗康隆的《文化相对主义述评》[40]、2008年第1期金少萍、沈鹏的《中国女性人类学研究文献综述》[41]等。在该阶段《贵州民族研究》不定期设立有“域外民族学研究成果介绍”一栏,将国外民族学研究的最新成果介绍至国内,拓展国内民族学研究。引入国外的研究成果有[英]J.D.Y.皮尔的《历史·文化与比较法》[42]、日本学者的《村落空间和家庭构成》[43]、A.M.沙赫的《印度人类学管窥——对M.N.斯利尼瓦斯教授的访谈》[44]等三篇文章。尽管在该阶段刊发有国外学者文章,但在后续当中并未继续坚持。

综上所述,进入21世纪以来,《贵州民族研究》将季刊改为双月刊,期刊走向繁荣并开拓多个研究栏目,尤其是专门设立《民族学与民族文化研究》一栏。在栏目设置上出现了稳步推进的特征,并使之成为期刊最重要的栏目之一。在研究内容方面,涉及民族学和民族文化的各个方面,研究不断深入,成果更加丰富。作者群体主要涉及西南、华南、华北、西北等地区,覆盖范围广,影响力较大,但仍需进一步辐射全国。从研究特点来看,该时期设立“域外民族学研究成果”尽管周期短,但依旧是一个大胆的尝试。

四、2011年——至今期刊国际化发展阶段

《贵州民族研究》在多年发展中承担传承民族文化、研究地方社会、服务国家民族事业的责任和义务。从初刊每期仅有10余篇文稿到现今每期50余篇。论文议题栏目设置从零到目前23个议题,足以说明在数量和质量上期刊发展的态势越来越好,既能适应社会发展满足文化需求,同时又能保持与时俱进,不断更新,及时抓住社会研究热点话题,拓宽学科领域和国际化视野。

在期刊发展过程中,除民族文化论文外,艺术、体育、非物质文化遗产等方面的论文逐渐增多,其中关于非物质文化遗产的文章有81篇。本文以2007年、2008年、2017年和2018年为例,用图表形式罗列《民族学与民族文化研究》栏目的数量和所占当年百分比,从而进行不同时期的比对研究。

《民族学与民族文化研究》栏目发展趋势图

由《民族学与民族文化研究》栏目发展趋势图可清晰得出,期刊在2007年、2008年和2017年、2018年总文章数量分别增加至406篇和407篇,《民族学与民族文化研究》栏目文章发表数量分别增加213篇和167篇,这足以说明期刊在10年内发展迅速,文章数量和质量均在不断增加,专栏文章和期刊总数两者有着密切的正相关性,同时被国家级、省部级等基金支持的论文呈现上升趋势。

在该阶段专题栏目所研究的议题呈现多学科交叉的特点,除有关传统婚姻、家庭、社会组织研究外,还包括非物质文化遗产研究、少数民族舞蹈音乐研究、民族跨境研究等。其中非物质文化遗产研究论文有陈琳、宋永志的《民族地区遗产地保护性建筑的实践——守护与生成》[45],王声坤的《贵州丹寨“锦鸡舞”鸟图腾文化考》[46]等;少数民族舞蹈音乐研究论文有张洪兰的《广西苗族民歌中的族群记忆研究》[47],李金玲的《新时代少数民族音乐的变革与对外传播研究》[48],曹端波、王唯惟的《生命、季节与舞蹈:苗族传统社会的仪式与艺术》[49]等;民族跨境研究论文有邓玉函、周春婵的《中越边境地区跨国文化共享研究——以布傣天琴为例》[50],董洁的《美国少数族裔文学表达范式思考》[51]等。以上领域的论文均从文化人类学的视角进行研究,并有多篇文章将视野转向国际化领域,拓宽了以往只注重传统研究方法,对全面有效地了解民族文化具有重要的参考价值。多学科多领域的研究,为传统学科提供了新的理念和视角,在一定程度上促进了民族文化的共生和发展。

五、结语:特色和建议

梳理期刊40年的发展历程,总结期刊发展呈现以下四个特色,并提出三条建议。四个特色:期刊从季刊到月刊的转变,突破了原有期刊固有的模式;从以贵州少数民族为主的研究重镇转变为多元民族的文化研究基地;论文作者从早期以田野为主的资深学者转变为多学科背景的中青年学者;论文议题从以民族学田野为主的研究转变为多学科的领域发展。三条建议:《民族学与民族文化研究》栏目内容的筛选需进一步科学化、规范化;学术研究主题继续强化社会热点,紧跟前沿;研究议题密切地方社会,辐射西南,做有地方特色的民族学和民族文化研究,同时扩大视野,提高期刊知名度。

从《贵州民族研究》的发展历程看民族文化研究,期刊论文的增多和议题的多元反映了我国民族地区文化发展的繁荣态势,同时也推动了人文社科的发展。文化是一个国家发展的软实力,民族文化的研究更应加大对社会文化的挖掘和宣传,强化民族文化共同体,凝聚社会力量,促进我国的繁荣昌盛。期刊对制定我国民族政策和研究少数民族文化起到了重要的参考价值和推动作用,对地方和国家的发展具有重要的意义和价值。