基于旅游发展的苗族传统民居调适研究

——以西江苗寨为例

2019-12-20赵曼丽

赵曼丽

(贵州商学院,贵州·贵阳 550000)

一、引言

(一)研究的必要性

传统民居没有固定的模式,也不拘泥于某一种风格、流派,它根植于本土,是适应自然环境和生产生活方式的建筑形式,反映了“因地制宜”和“情理相依”的营建思想。在自然环境相对稳定的情况下,旅游发展通过改变生产生活方式成为传统民居变迁的直接影响因素。本研究中的调适是指顺应变迁,体现传统民居的营建思想,满足居住者需求的适应性调整,对变迁的吊脚楼,适应性由居住者生理和心理上的满意度决定。吊脚楼是苗族传统民居最重要的建筑形式,对于吊脚楼,前期已有不少学者发表了相关的专著和论文,如罗德启[1]对贵州民居分别加以介绍,包括苗族吊脚楼。李先逵[2]基于建筑学角度,从自然环境、苗族社会、苗寨选址和干栏式建筑历史等入手,对吊脚楼的功能和布局进行了全面深入的研究。麻勇斌[3](P44-46)从文化人类学角度探讨苗族民居建筑文化。赵曼丽[4](P22-25)从建筑美学的角度,对苗族民居吊脚楼的美学特征进行研究。王军杰[5]从文化人类学的视角对西江苗寨的文化遗产进行研究,其中涉及吊脚楼。向从容[6]从建筑设计的角度,探讨苗族吊脚楼对现代建筑设计的启示。周真刚[7](P40-45)从文化遗产法的视角对苗族吊脚楼营造技艺的保护进行研究。张欣[8]对苗族吊脚楼的传统营造过程进行研究。高培[9]从建筑学空间理论的视角,对西江民居建筑进行空间分析研究。

综上,现有研究从建筑学、文化人类学、民族学和美学的角度对苗族吊脚楼有不同程度的探讨,但缺乏对旅游发展下吊脚楼变迁和调适的相关研究。旅游发展是民族地区脱贫致富,促进民族文化交流的重要举措。基于如上分析,本研究从旅游人类学和建筑学的跨学科理论视角,以吊脚楼为研究对象,采用深度访谈和发放调查问卷相结合的方法,以其变迁的动机机制为切入点,从功能、平面布局和建造过程三个方面对吊脚楼的调适进行研究,从居住者对吊脚楼调适的生理和心理的满意度进行调查,利用SPSS19.0对有效数据进行分析,从而提出旅游发展下中国西南地区建设当代民居的三点建议。

(二)研究对象的选择

西江苗寨是中国乃至世界规模最大的苗寨,素有“西江千户苗寨”“苗都”之称,全寨原住民99.5%为苗族,它的核心资源之一是吊脚楼建筑群。2008年“贵州省旅发大会”在西江举办,自此开启了西江旅游发展的新模式,经济得到快速发展,如,2007年,西江苗寨村民人均收入为1700元,到2017年,人均收入达到了22100元,10年增长了12倍。西江苗寨因10年旅游发展成绩显著,已然成为广为人知的“西江模式”[11]。无论是从少数民族的代表性,还是从旅游发展的影响度而言,选择西江苗寨吊脚楼作为研究对象,对于研究西南地区少数民族当代民居建设能起到以点带面的作用。

(三)研究方法与数据来源

本研究采用深度访谈和发放调查问卷相结合的方法,对居住者(村民和游客)对吊脚楼调适在生理和心理上的满意度进行调查,其中,村民生理和心理满意度主要体现为舒适度和认同感,游客生理和心理满意度主要体现为舒适度和体验感,采用李克特量表5分法,从1到5分别表示“非常不满意”“不满意”“一般”“满意”和“非常满意”,数值越大,满意程度就越高,最后利用SPSS19.0 对有效数据进行分析。数据收集于2018年10月24日-10月28日期间由课题组对西江苗寨的村民和游客进行深度访谈完成。本研究按照村民和游客1:1 的比例进行问卷发放,共发放300份问卷,共收到问卷275份,通过筛选,存在矛盾和回答不完整的问卷16份,最终获取259份有效问卷,有效问卷回收率为86.3%。

二、吊脚楼变迁的动力机制

(一)吊脚楼的营建

“最大程度上取自然之利,避自然之害,造就自己安居的乐土。”[12]这是任何民族择地安居的理念,人与自然环境的依存关系不仅决定了村落的形式,也决定了其中建筑的形式。西江苗寨坐落于雷公山麓河谷的白水河两岸的山面上,为了获得更多的耕地面积,整个苗寨建造在半山腰上,是典型的依山就势,伴水而居的村落,“依山”,不仅可以开辟梯田种植粮食,也可为建房提供木材;“傍水”,可以开凿渠堰,引水灌溉,方便种田和养鱼,也可以为生活提供水源。木质吊脚楼,属于半干栏式建筑,在苗语中意为“把平房抬起来的楼”,正是适应这里的自然环境和生产生活方式的建筑形式,它顺应等高线层层叠叠随山势布置,前部分架空,后部分搁置于坡崖上,形成半楼半地的建筑形式,兼具楼居高敞和地居方便的特点,比全干栏式建筑更加适应山地环境和节约土地,具有良好的“缘地性”,体现了“因地制宜”的营建思想。吊脚楼一般分为三层,底层用于圈养牲畜,中间层为居住层,顶层为储物层,具有生产、生活和储藏三大功能,是传统农耕生产生活方式的载体,体现了“情理相依”的营建思想。

(二)吊脚楼变迁的动力机制

吊脚楼良好的“缘地性”决定了它的建筑形态,西江苗寨的生产生活方式决定了它的功能分区、平面布局和建造过程。根据法国年鉴学派学者布罗代尔提出的“长时段史观”的观点,可以将历史事件分为三个层次,第一为长时段历史、第二为中时段历史、第三为短时段历史,在三个时段的历史中分别由不同性质的因素发挥影响,如地理、气候、生态环境等的变化是最基础性的因素,也是最缓慢的因素,它以一种“缓慢演变”的方式对历史施加影响,是最长时段的;人口增长、生产发展、社会结构变革等,对历史施加较长时间的影响;而战争、灾荒、疾病等突发性事件对历史影响往往是短时段的,他认为,长时段的历史构成社会的深层结构、是历史发展的基础,而中时段的历史构成社会直接变革的动因。[13](P1-7)对于西江苗寨吊脚楼而言,近十年来,地理、气候、生态环境等长时段的影响因素相对稳定,排除战争、疾病等短时段影响因素的影响,旅游发展通过促进西江苗寨生产生活方式的改变,使人口增长、生产发展、社会结构改变,成为影响吊脚楼功能、平面布局和建造过程变迁的直接影响因素。

旅游发展前,西江苗寨由于地处雷公山深处,交通不便,与外界相对隔离,是一个偏远而贫穷的苗寨,寨内多姓氏聚居,互相之间可以通婚,村民吃饭靠种地,挣钱靠外出打工,农耕劳作和外出务工是村民主要的生产方式,农业收入和外出务工收入是村民的主要收入,而“日出而作,日落而息”是村民主要的生活方式。经过十年的旅游发展,外出务工者纷纷返乡,目前,村民几乎人人参与旅游发展,或者分享景区门票收入的红利;或者在与旅游相关的岗位就业,如演艺、歌舞、检票、管理等就业岗位;或者从事与旅游相关的经营活动,如,开办餐饮、客栈、店铺、银饰加工、照相等;或者出租自有房屋给外来经营户等,而村民的收入主要由奖励性收入、就业性收入、经营性收入和资产性收入构成,四项收入都与旅游活动有关。随着旅游的发展,来西江苗寨投资、就业的外来人口,以及游客大量涌入,目前,农家乐(食宿)经营户达到378户,其中有212户外地经营者,外来企业和个体工商户有1000户。2008年,西江的游客人数为77.73万人,2017年超过了600万人。[11]农耕劳作和外出务工的生产方式和“日出而作,日落而息”的生活方式在西江苗寨逐渐淡去,随着人员结构的改变和与外界的不断交流,取而代之的是与旅游相关的多元化的生产方式和逐渐汉化和现代化的生活方式。

三、吊脚楼的调适

(一)功能的调适

据方志载“苗人喜楼居,上层储谷,中层住人,下为牲畜所宿”[14]这概括了西江传统吊脚楼具有生产、生活和储藏三大功能,且各功能分层布置,相互间又调剂渗透,使空间具有很大的伸缩性:底层主要设置晒台,圈栏,或作为农具的堆放地,主要满足农耕劳作生产功能的需要。晒台,相当于院坝,主要用于晾晒粮食,猪牛鸡等禽畜集中养在圈栏里,这样布置节约用地,便于看管。中间层是以“住”为主要功能的居住层,设有堂屋、火塘、卧室等,堂屋的退堂与设有美人靠的悬挑走廊,形成一个半封闭式空间,用于纳凉观景和休闲小憩之用,妇女们更在此挑花绣鞋,纺纱织布等劳作。上层是以储藏粮食、杂物为主要功能的阁楼层。旅游发展使西江苗寨的生产生活方式发生变化,传统吊脚楼的三大功能随之改变,生产功能和储藏功能几乎不再发挥作用,而是将其改造后发挥居住功能或者商业功能。

(二)平面布局的调适

传统吊脚楼底层和中间层为了适应山地地形,设置分层入口,入口均设于房屋一侧,中间层经由曲廊进入屋内,底层有翻板门可直通中间层堂屋,中间层则由内部楼梯到达阁楼层。底层设置晒台、圈栏和农具堆放的空间。中间层为“前室后堂”的格局,设置有堂屋、火塘间、卧室、厨房等,平面分区动静结合,内外有别。堂屋是对外的公共空间,也是平面布局中心,其正中后壁设有神龛,且上立牌位和设置香火,逢年过节接待客人、婚丧嫁娶和祭祀祈福都在这里进行,是西江苗族必不可少的祭祖空间,他们认为老人过世后会留在神龛处,庇佑家人,堂屋外侧设置退堂和美人靠。火塘间是对内的公共空间,一般在侧面后方的实地上掘地而设,既方便取暖又有效防火,是家人吃饭或围坐烤火的地方,围坐时主宾有别,以中柱一边的上方为长者座位,下方坐主家晚辈,其他两方不论,火塘的安置要与中柱屋脊相对为标准,偏前偏后俱非相宜。卧室属于私密空间,一般面积不大,室内只简单摆放几件家具,通常由堂屋经火塘才能进入卧室,子女多的人家也在阁楼层设置卧室,老人的卧室多在实地一侧,子女的卧室则在吊脚层一面。厨房一般独立设置,和火塘比邻,与底层的圈栏是上下相叠的关系,以便于材料的取用,为了消防考虑,厨房一般要安放水缸。卫生间单独设置,一般不设在房屋内部,而是设于房屋外的一侧。

功能决定平面布局,传统吊脚楼的平面布局随着功能的变化而变化。底层不再饲养牲畜和晾晒粮食,取消圈栏和晒台,将其收拾干净,装上地板和板壁,要么将中间层的平面布局复制到底层,要么将底层改造成门面或客栈房间。中间层的堂屋,现在已经变为现代意义上的客厅,人们多把开敞的退堂与堂屋合并成一个围合的空间放置沙发,堂屋里的神龛仍然存在,但在神龛下安放了电视机、音响等家用电器,每遇重大节日,人们会在此举行庆祝活动或祈福活动,堂屋依然是村民的信仰中心。出于消防安全的考虑,以及电的使用,火塘间多已不再使用,而是按现代化的生活标准改造为厨房。卧室自用时变化不大,但将卧室改造成客栈房间时,一般要按客栈房间的要求进行布置,并在其内部设置卫生间。厨房和卫生间按现代生活的需要进行装修装饰。上层不再堆放粮食、杂物,而是将四壁封好,用板壁分隔空间,或者作为卧室自己居住,或者作为客栈房间供客人使用。

(三)建造过程的调适

第一,工序和仪式的调适。随着生活节奏的加快,汉文化和现代文明对苗族文化的冲击,以及土地的限制,吊脚楼的建造工序被简化,如,新建房时,一般在自家的宅基地上进行,不再请风水先生看地,但需风水先生选择大门的开启方向。随着建造工序的简化,建造过程中的仪式也变得简化,而且一些传统习俗如今已不再流行,目前只在主要的建造工序里还保留一些仪式,如上梁前,会举行鲁班祭祀仪式,祭祀完毕后,会唱念上主梁的祝词,并在梁上挂“上梁鸡”和“抛糍粑”等。

第二,木质结构和内部构造的调适。出于对生态环境保护的考虑,以及现代材料的运用,新建吊脚楼原则上要求为全木质结构,通常严格按照“一层砖,二、三层全木结构”的要求进行建设,规定第一层砖混结构部分的外观应采用木质或仿木质包装,这样既起到防水防潮的作用,又能保证西江吊脚楼建筑群木质肌理的整体性,目前,吊脚楼的建造材料大多根据建房者所需,由建筑保护委员会统一从外地购买。为了满足功能的变迁,吊脚楼的内部构造会随之发生改变,如,当用作客栈使用时,为了方便客房的布置,需在房屋水平方向的中间位置设置内走廊,传统吊脚楼的中柱会影响走廊的设置,因此需要进行改造:取消中柱改设两根立柱(间距为走廊宽度),上插一根粗厚的短枋,短枋上设馒头榫,搁置一根短瓜,这样两根立柱形成的空间就形成了内走廊[9]。当吊脚楼用作餐厅使用时,为了便于摆放苗族长桌宴,常将堂屋两侧的板壁拆除,而为了扩大视野,常将没人靠的长度延长至房屋的两端。

(四)调适的满意度分析

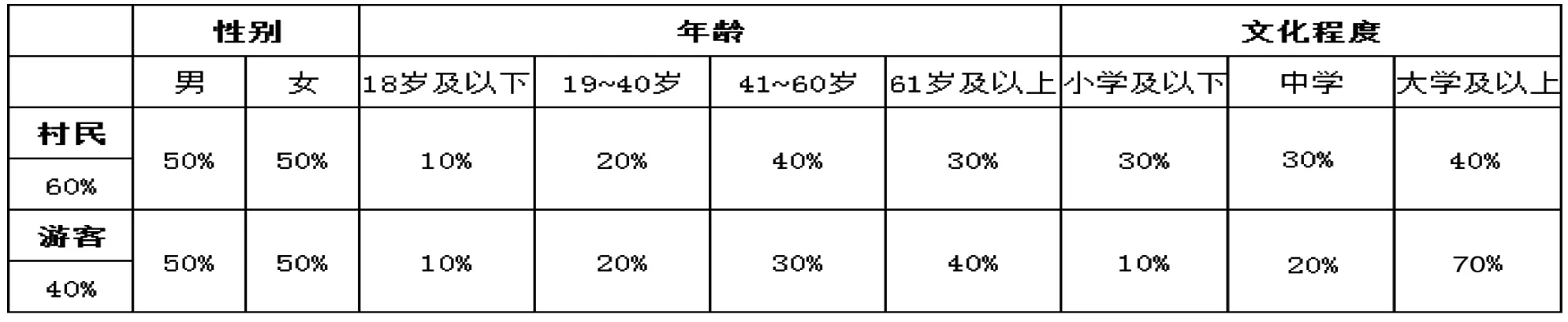

由于人员结构的改变,吊脚楼的居住者除了当地村民,主要还有游客,对于顺应变迁进行调适的吊脚楼,居住者在生理和心理上的满意度,既是个体生存状态的一种体现,也是旅游质量的重要保障,更是衡量调适是否合理的判断标准。按照马斯洛的需求理论,村民和游客生理层面的满意度都可用舒适度表示,村民心理层面的满意度则更多地体现为认同感,游客心理层面的满意度则倾向于体验感。尽管旅游发展使大量的游客涌入西江苗寨,但村民仍然是村寨的主体,由于个体差异大是村民和游客的一个重要特征,为了使调查趋于合理,对300份问卷按照表1的配比进行发放。在此基础上,课题组经过问卷设计、随机访谈、数据收集,利用SPSS19.0对有效数据进行分析,得出表2所示的结果。

表1 300份问卷发放配比率

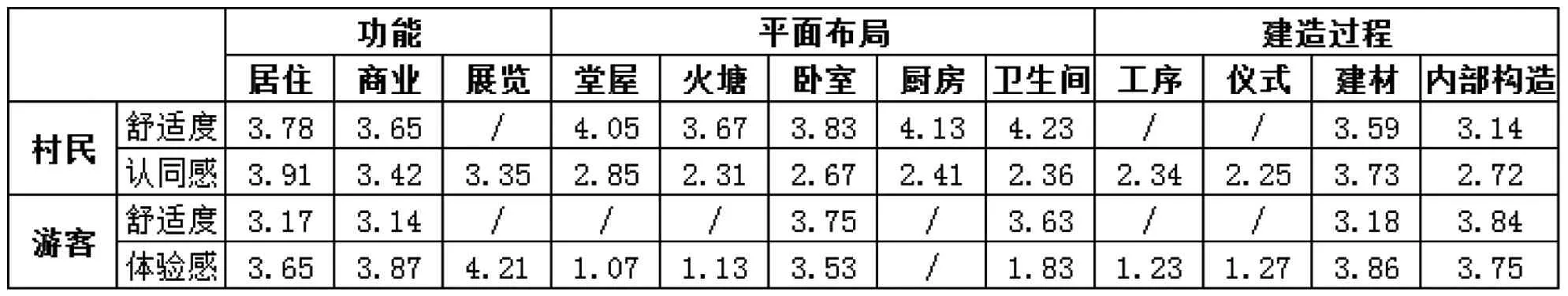

根据对表2中数据的分析,可以看出,村民对吊脚楼功能、平面布局和建造过程的调适在生理上的满意度较高,对功能的调适心理上的满意度较高,但对平面布局和建造过程的调适心理上的满意度则较低;游客对吊脚楼功能、平面布局和建造过程在生理上的满意度普遍较高,对功能的调适心理上的满意度较高,特别是对于展览功能表现出较大的兴趣,但对平面布局和建造过程的满意度较低,其中对于木质结构的苗族文化风格布置的卧室等满意度较高。

表2 村民和游客对吊脚楼调适的满意度得分比较

四、结论与建议

吊脚楼因西江苗寨而生长,西江苗寨因吊脚楼而闻名,通过对吊脚楼调适的研究和满意度的分析,可以看出,民居建筑不仅是“因地制宜”和“情理相依”营建思想的表现形式,也应满足时代发展的需求,满足居住者对居住环境生理和心理的需求,一方面要解决好物质环境的改良,一方面也要注重精神层面的丰盈,不仅要体现民居建筑的根源性和实用性,也要体现文化性和时代性,这无疑为当代民居建设提供了可衡量的判断标准和价值尺度,于此建立如下。

1.树立正确的观念

西江传统吊脚楼,即是对雷公山的生态环境和生产生活方式进行回应的建筑形式,它在顺应旅游发展的调适过程中,体现了当代民居是顺应发展,承载民族文化变迁和现代文明的建筑系统。因此,旅游发展下,中国西南地区当代民居建设应建立既体现传统民居的营建思想,又与旅游发展良性互动,与民族文化良性互动,注重满足居住者身心需求的观念。

2.体现民居文化

尽管随着生产生活方式的变迁,西江传统吊脚楼的功能、平面布局和建造过程发生调适,但吊脚楼所体现的文化内涵始终未改变,概括而言,吊脚楼的文化内涵包括整体思维模式和民族的价值观。

第一,整体思维模式。登高远眺,西江苗寨吊脚楼依山顺势、层层叠叠,错落有致,统一的木质、色彩与环境协调一致,在群山环抱之间,整个苗寨宛似从大地中自然有机生长出来一般,俨然成为雷公山生态环境的组成部分,尽管为了顺应变迁,吊脚楼进行了相应的调适,但吊脚楼随山势布置,巧于因借,最大限度地利用地形地势所体现的建筑与地域密不可分互为依存的“嵌合关系”并未改变,吊脚楼这种“因地制宜”的营建思想正体现了传统民居最宝贵的文化内涵即整体思维模式。

第二,民族的价值观。民居是一个族群生活记忆的物化形式,体现了一个民族朴素的价值观,具体而言,价值观包括了人生观、审美观和实用观。尽管西江吊脚楼发生着变迁,但苗族朴素的价值观并未改变,如体现苗族宗教信仰的神性空间在现代意义上的堂屋中仍然保留下来,它的主要建造工序中仍然保留了苗族的一些风俗和仪式。又如变迁后的吊脚楼平面布局仍采用分层入口,由曲廊进入屋内的适应山地环境的处理手法;吊脚楼平面布局虽然依据功能的变迁进行调适,但分区合理,丝毫不浪费面积,吊脚楼“情理相依”的营建思想正体现了传统民居所蕴含的朴素的价值观。吊脚楼“因地制宜”和“情理相依”的营建思想体现了民居的文化内涵,这为中国西南地区当代民居建设提供了设计的价值尺度。

3.反映时代需求

民居是一定的生产生活方式的载体,彰显了人们实实在在的生活,具有很强的时代性。旅游发展使西江苗寨的生产生活方式改变,为了顺应这种改变,吊脚楼的功能、平面布局和建造过程均进行了不同程度的调适,通过对居住者对调适的吊脚楼生理和心理满意度的调查分析,可以看出,当代民居应满足居住者物质和精神两个维度的需求,这为中国西南地区当代民居建设提供了实施的判断标准。

4.发挥样本的引领作用

旅游发展促进旅游目的地经济发展,文化交流的同时,也对当地建筑和文化有一定的破环,如,西江苗寨的某些商家为了盈利目的,常常将吊脚楼建得体量巨大,传统的百年吊脚楼大多是四榀房架,有的带单磨,部分带双磨,最大的不超过五榀房架,体现了吊脚楼轻盈活泼,富有动感与山势完美结合的建筑造型,但现在出现的吊脚楼少的有八榀房架,多的有十来榀房架,这些体量巨大的吊脚楼丧失了传统吊脚楼适应山地的灵动之美,无法体现其蕴含着的苗族朴素的价值观,因此,在中国西南地区当代民居建设的过程中,应在专家学者的指导下,在国家力量的监督下,建造一些体现民居文化和反映时代需求的民居样本,并且在样本的建造过程中,承袭民居的建造技艺,充分发挥样本的引领作用。

传统民居是当代民居的历史之根,时代发展是当代民居的现代之源,当代民居应是历史之根和现代之源的成功嫁接。旅游发展下,西南民族地区的当代民居建设应首先树立正确的观念,遵循“因地制宜”和“情理相依”的营建思想,贯彻满足时代之需的建造理念,充分发挥民居样本的引领作用,在政府力量、旅游开发者和各界人士的共同努力下建设既体现民居文化又顺应社会发展的民居。