数字化视域下贵州民俗舞蹈的保护方法研究

2019-12-20蒙曦

蒙 曦

(贵州大学,贵州·贵阳 550025)

一、引言

贵州有着丰富的民俗舞蹈文化资源,各民族大杂居、小聚居的居住形式蕴含和积淀了丰富的舞蹈表演形态,这些活态的非物质文化遗产是我国各民族千百年来智慧的结晶,呈现出极高的文化价值。随着经济的发展,传统的古村落存在的意识形态发生着改变,生活方式的快速变化让民俗舞蹈成为了濒危遗产,作为承载着民族文化“精神肖像”的舞蹈存续性有着前所未有的危机感,而近年来对民间舞蹈进行“文化生态整体保护”数字化理念也越来越受到大家的关注,它不仅可以通过数据库恢复其独特的表现形式,而且可以更好地保存、整理和利用。

以往相对于纸质媒介而言,用影像记录对舞蹈动作进行采集,并依据田野调查、历史文献等记录成为了民族舞蹈保护的有效方式,但这种采集记录方式单一,兼容性差、体量不大、可持续性受限等方面有很多制约,而相对图像生态数据库来说,数字媒体则体现了很多优越性,民俗舞蹈运用跨学科的视野深入研究的分类储存、信息归档,并将信息建立在数字化平台进行展示,这样不仅可以对非物质文化进行有效的保护,而且延展研究的深度和广度,节约时间加快研究和保护的进度。

数字化的舞蹈动作采集方式主要通过“运动捕捉技术”对运动轨迹进行360度全方位的捕捉收录来实现,运动捕捉技术在20世纪70年代由The Walt Disney Company用于动画制作。美国的西蒙弗雷泽大学与麻省理工学院也对人体运动捕捉进行了实用化研究,并应用于虚拟现实、游戏开发、人因工程、虚拟仿真、生物力学测试、数字媒体等许多方面。随后,京都计算机学院与伊利诺伊大学发表Hummingbird 项目,利用Broadband network将伊利诺伊的计算机与洛杉矶的计算机相互联通,将伊利诺伊的舞蹈演员表演的动作捕捉三维数据转换为三维图像,并将数据实时地传送到洛杉矶的计算机,并呈现上舞台,实现跨越时空的共舞理念。近几年来,国内专家学者也逐渐开始将数字化技术用于非物质文化遗产保护与创作研究。但运动捕捉技术在国内浩大的非物质文化遗产保护中的应用极其有限,在深度和广度上都有待进一步加以应用和研究。

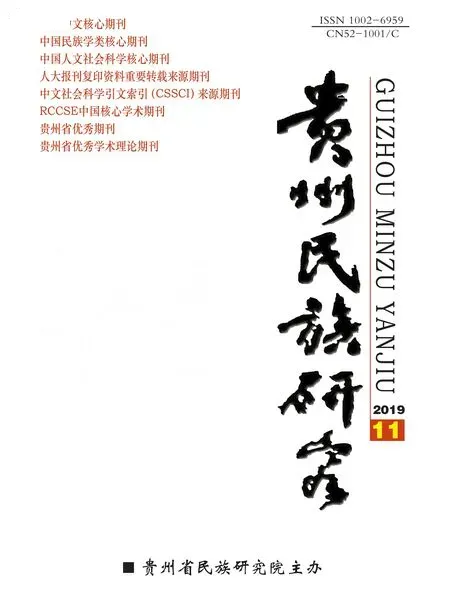

本文在数字化视域下,利用动作捕捉技术对贵州民俗舞蹈进行数字化数据采集与数字还原研究,搭建一套贵州民俗舞蹈数据库与数字化保护系统框架,联合虚拟现实技术(Virtual Reality)为贵州民俗舞蹈数据化保护提供展示平台,具体的研究过程如图1所示:

图1 数字化视域下的贵州民俗舞蹈采集还原研究流程

二、民俗舞蹈动作数据获取与处理

(一)光学式运动捕捉系统

光学式运动捕捉技术是通过各类光学传感器技术来获取物体准确的三维运动信息技术[1]。在真实场景中,利用高速高分辨率的光学相机阵列,实时捕捉物体的运动轨迹信息,运动捕捉的模型的关节点位置与关节角度具有较高的跟踪精度,得出物体全方位精确的空间坐标,利用计算机三维重建物体运动。根据被采集对象的运动形态,借助计算机图像等方式予以保存,再通过计算机建模技术的分析和处理,最终实现各种数字化的模拟仿真应用。

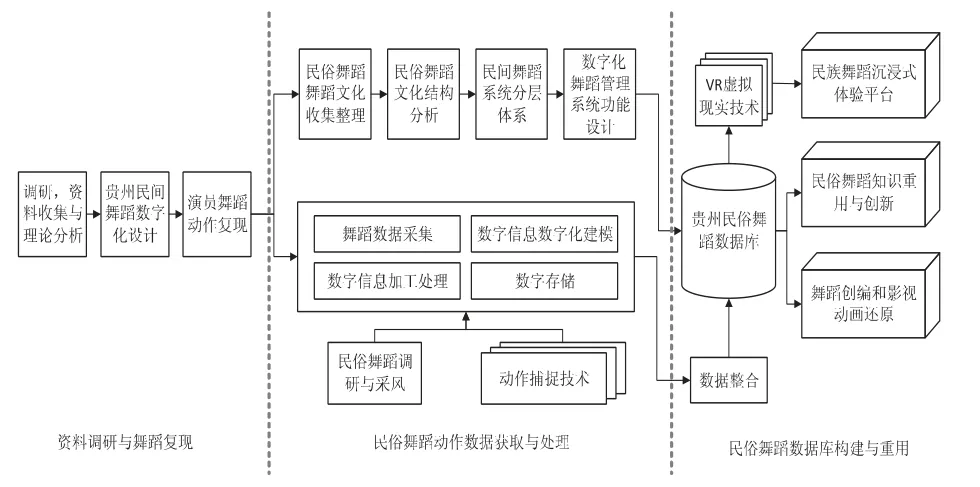

本研究使用3DMoCap动作捕捉系统,系统主要由计算机图形工作站,相机同步控制器,数字交换机,动作捕捉镜头等组成,其系统构架如图2所示:

图2 3DMoCap动作捕捉系统构架

3DMoCap 动作捕捉系统构架由几大要素构成:

(1)动作捕捉镜头:由高速率、高分辨率相机,近红外LED灯环和近红外滤光片等硬件组成,用于捕捉舞蹈者人体关键节点的“Marker”,环境中可见光的干扰由近红外滤光片进行过滤,形成清晰记录标记球运动轨迹的图像序列。

(2)数字交换机:相机图相间的精确同步控制首先由经过数字编码的图像,再由千兆以太网数字传输至工作站进行数据处理。

(3)同步控制器:通过准确控制各个相机的同步采集,实现三维空间云点数据的同步采集。

(4)标定工具套件:用于系统坐标定位,建立实验云点空间。

(5)高亮反光标记球:将人体关键节点的“Maker”粘贴于舞蹈表演者身体的关键部位,通过近红外线的反射并被相机捕捉和识别。

(6)PC工作站:动作捕捉空间云点数据的采集控制与数据信息处理平台。

(二)民俗舞蹈动作数据信息采集

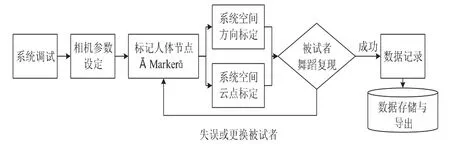

本研究选择独具代表性的贵州民俗舞蹈,通过3DMoCap 动作捕捉系统对舞蹈动作进行数据获取,记录表演者动作在三维空间中形成的运动轨迹,所采集的数据用于后续的数据库搭建,数据采集详细过程如图3所示:

图3 民俗舞蹈动作数据信息采集

在已有搭建好的实验平台基础上,进行系统调试,确保实验平台数据获取过程硬件设备的运行正常,然后通过系统设置模块,调节适合的相机参数,调整相机位置和姿态,确认各相机视角最大可能地符合动作捕捉的需要。随后要求舞蹈被试者穿着特制的“Marker”标记紧身服装,对身体的关键节点按照实验要求标定“Marker”点,每个标记点分别对应3DMoCap动作捕捉系统中的虚拟人结构,从而保障计算机可以对其精准识别和数据采集。数据采集实验前,先进入系统定标模块,进行系统空间方向的标定与系统空间云点的标定。系统标定结束后进行舞蹈被试者的数据采集,整个实验过程要求舞蹈被试者必须一次性无中断地将民俗舞蹈完整地复现,在整个舞蹈复现过程中,舞蹈被试者的“Marker”点空间数据被计算机实时获取与存储。

(三)民俗舞蹈动作数据修正与处理

在舞蹈复现的过程中,动作捕捉的数据可能会由于“Marker”点的遮挡导致个别特征点的重建失败,重建不准确或错误识别的情况,这对于原始数据的准确性会产生较大的影响。因此在数据采集完成之后,后期需要对初始数据进行人工校正:一种方法是采用3DMoCap自带的数据处理功能对标记点的运动轨迹进行手动校正。另一种方法是通过对关键帧部位的动作检查及校正,保证对所采集数据的准确与完整,以此实现舞蹈动作的连贯。

根据被试者的实际身体比例,按照1:1的比例在3D Studio Max 中创建人物角色模型,并在Marvelous Designer7.5中进行服装设计。将动作数据存储为TRC或BVH格式,导入Motion Builder 中,将带骨骼模型与动作捕捉数据进行匹配。由于骨骼对于人物模型的不同肢体部位会产生不同的力度影响,因此在对骨骼进行绑定时,需要考虑到不同力度对于权重的影响,只有保证人物模型关键点的力度合适,才能使动作流畅和自然。最后将37 个“Marker”的人体模型数据与Actor模型匹配,以此作为后续的数据库建立的基本单元。

三、民俗舞蹈动作数据库构建与应用

通过数字识别、动作捕捉技术、舞蹈资源视频拍摄录入,建立舞蹈动作的数据资料,舞蹈非物质文化遗产具有动态性特征,需要对每个舞蹈动作有序的数据信息标识化,同时对意识文化结构的内容建立数据资料,建立与数据库相连的门户网站,通过对舞蹈索引、识别分析来提取标签,获得数据信息,在数据库分层系统中我们将相关的民俗文化、史学资料在舞蹈中透视,这种分层研究将舞蹈形式的多样性分析置于舞蹈表现中,把舞蹈的外在层次进行延展,打开我们对于舞蹈形式表达的更深挖掘。

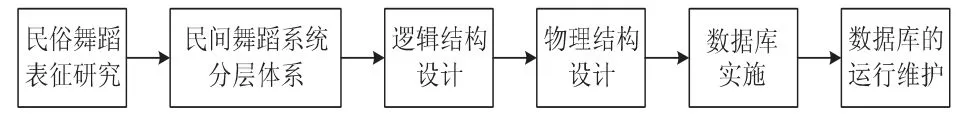

根据数据库构建标准,本研究的数据库构建过程以民间舞蹈系统分层体系为基础,由民俗舞蹈表征研究、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施和数据库的运行维护6个部分构成,如图4所示:

图4 数据库构建过程

(一)民俗舞蹈数据库架构

我们提出民间舞蹈保护系统分层研究,主要是就方法论而言,目前大多对于民间舞蹈艺术的记录方式停留在非遗的单线研究,给人以陈旧、简单之感,这主要不是针对田野调查而言,而是无法横向、纵向进行深入研究,缺乏对整体性的关联,无法立体还原民俗舞蹈的真实因子,从数字保护的角度无法搭建信息体系。从民间舞蹈系统分层的角度去研究民间舞蹈,涉及到多个方面和多种方法,大部分的研究限于对某些个案考察后得出的结论,相对来说过于简单化,其内在的艺术审美与其中的关联论述较少,需要确立舞蹈艺术与其他相关学科的互相联系。吉尔曾经说过,一个学科重要构成因素是社会学属性,存在着多元性,而舞蹈从庞大的艺术学领域独立出来,其内部本身具有艺术学的特征,另一方面,民族学、生态学、人类学、历史学及民俗传统文化等相关学科也致力于描述舞蹈的现象,这些碎片化、隐喻性的特质让舞蹈具有复杂的研究体系,鉴于舞蹈语意的复杂性,需要划分不同的维度,有部分学者提出用分类法,元数据、SNA等方法搭建数字化的保护方法,搭建民间数字化研究的本体框架,但学者们只是从自身专业的角度分析研究,目前尚无统一的标准。就国际上使用得比较多的非遗分类法是CIDOC CRM在V3.4.9中,系统分为历史史实、人文艺术、文化遗产考古遗迹、时间地点人物以及版权信息[2]。这种分层建立的各个部分语义的联系为民俗舞蹈系统提供很好的研究思路。

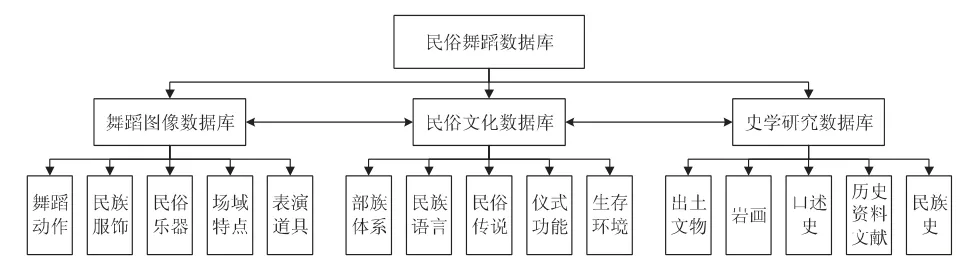

由此,笔者认为民俗舞蹈的产生离不开生存的环境及对生命的解读,从图像人类学的角度挖掘图像数字化深层次语义系统,分别从图像中描述舞蹈动作、民俗乐器、民族服饰、场域特点、表演道具;从民俗文化中整理部族体系、语言、民俗传说、仪式功能、生存环境;从史学研究中整理出土文物、岩画、口述史、历史资料文献等相关材料,探讨还原其数字图像中民俗舞蹈体态的风格属性及审美,构建标准见图5所示:

图5 数据库构建体系

(二)民俗舞蹈动作数据库应用

民间舞蹈数据库中,建立舞蹈的数据库平台和VR虚拟现实人机交互,运用数据平台提取相关数据,开发民间舞蹈虚拟互动,将场域性民俗舞蹈的捕捉数据通过虚拟现实再现,是民俗舞蹈在计算机领域进一步运用,为区域民俗旅游开发实景提供多重展现,有助于认识和发现民间舞蹈发展和演变的过程及在此基础上创造的艺术价值。

1.民俗舞蹈数据平台

在民俗舞蹈数据平台中,从图像视频、民俗文化、史学记录三个层面建构,系统将舞蹈图像描述、民俗文化、民族历史录入更新的数据信息实现实例语义关联,系统为非遗文化、舞蹈动作、音乐、服装等方面提供数据材料的同时运用图像表征分析其独特的审美,该系统包括贵州省非遗(非物质文化遗产)数据库、矢量数据库、用户需求信息库、民间服装工艺、民族音乐、节庆习俗舞蹈展示,并可延伸舞蹈的深度和广度,后期可进行民俗舞蹈可视化编创,编创系统中表现的舞蹈语汇以族群的审美意识为参照,分析其族群生活的场域性的动态特点,把动作产生源分析层进行动作的研究与开发,在舞蹈动态表现中,研究其动律本身的语言符号,让舞蹈语言表现方式有进一步的注解。最终实现贵州少数民族民俗舞蹈的有效收集和重新利用。

通过输入想要调取的舞蹈数据,只需要在系统中输入舞蹈名称,系统将根据名称检索,自动调取原始舞蹈、相关表演与舞蹈虚拟人三维数据,将三维数据与人物骨架模型进行呈现、选择与匹配,最后将检索结果进行展示。检索的结果不仅有成品的动画展示,还有人体模型每一个关节位移、速度、加速度、转动速率、转动角度。通过这些数据的调取与格式转换,连接虚拟人物模型,利用现有的舞蹈编辑软件,根据语义信息进行个性化创编,对舞蹈进行二次创新。

用户进入非遗贵州民俗舞蹈系统,可根据舞蹈知识分类,筛选自己所需要的舞蹈素材。根据前期建立民俗文化、舞蹈图像和史学研究之间的关联,用户可输入关键词检索出相关的舞蹈案例。从系统中检索出的舞蹈案例,进入舞蹈数据的详情界面,舞蹈数据详情界面包括舞蹈的基本信息、民俗文化、三维数据信息、服装资源信息、场域特色信息、民族历史信息与VR虚拟现实接口等,用户调取相应舞蹈数据后,可以通过后期的舞蹈编辑软件,根据语义信息进行个性化创编,也可进入VR虚拟现实体验平台,实现沉浸式浏览与交互式体验。

2.VR虚拟现实可视化平台

“舞蹈是一种力的幻象,它是舞蹈动作所营造出来的虚的形象。”[3]人类表达的方式有多种语言,舞蹈则是无声的体姿语言。在民俗舞蹈VR的研究中,从民俗舞蹈动作体姿符号进行考量,从微观身体动律及地域空间形成的流动性舞蹈体态入手,探讨自我本性与个人群体特定环境经验下的符号形式。通过三维模型构建、动作捕捉技术、VR场景渲染,交互蓝图编辑与系统成型打包,最后将舞蹈虚拟现实成像结果进行展示。

贵州民俗舞蹈VR虚拟现实系统主要针对演员舞蹈动作进行展示与浏览,系统具有人物选择、场域情境选择,舞蹈选择与舞蹈教学等功能模块,数据来源接口与非遗贵州民俗舞蹈系统互联,是非遗贵州民俗舞蹈系统的重要集成模块。其功能实现全部由UE4虚幻引擎进行开发,交互方式开发紧扣系统结构,以系统结构为基础,推进系统流程的交互体验。

所有系统操作在其手柄操作中完成,交互开发以UE4引擎蓝图编程为基础,主要涉及场景切换、视角切换、表演者选择,服装选择,界面展示效果,舞蹈动作教学与手柄交互等。从非遗贵州民俗舞蹈系统中调取三维数据,转化FBX格式,导入引擎并将数据赋予虚拟人骨骼,将选择好的PNG服装贴图附着于模型,实施人物渲染。

为了保证场景渲染的真实性,所有虚拟人服装与场域效果均通过民俗现场采集贴图材质进行蓝图编辑。整个系统开发是以HTC-VIVE虚拟现实设备为基础,实验设备主要包含头戴显示器、交互手柄、定位仪,图型工作站等,联合UE4引擎对贵州民俗舞蹈系统进行开发,实现可视化系统集成,为贵州民俗舞蹈提供精准的数字化平台,旨在推动数字化还原保护与舞蹈文化知识重用创新,为舞蹈表征形式提供新的可视化方案与可视化平台。

四、结语

本文针对贵州民俗舞蹈的采集和数据化管理的问题,提出了基于运动捕捉系统的贵州民俗舞蹈的数字化保护方法,并开发贵州民俗舞蹈的数据系统。首先建立民俗舞蹈的案例库,对其进行分类储存,通过图生态保护的方法尝试以舞蹈动律、文化模式、部族体系、仪式功能等相关表征来描述其舞蹈形态,建立信息的本体模块,通过语义检索,匹配符合贵州各少数民族舞蹈形态的民间舞蹈案例,然后,建构民间舞蹈深层次的模型,通过动律关联度的相关信息,阐述民间舞蹈的区分方式,并运用舞蹈动作形态的空间表现和舞蹈流动画面的构图规则,构建民间舞蹈动作库与场域性舞蹈形态表现库。在场域性舞蹈形态的展示中,提出对应的民俗文化表征的相关信息,并用文字编码进行描述,为民俗文化的传承、保护、传播提供具体的个案说明。在数字化保护平台基础上,衍生出舞蹈知识创新体系,对数据库的舞蹈语义信息进行个性化创编,同时借助虚拟现实技术,建立民俗舞蹈的VR虚拟现实可视化体验平台。