布依语植物名词构词特征及文化内涵研究

2019-12-20蔡吉燕邵选林

蔡吉燕 邵选林

(1.贵州民族大学 文学院, 贵州·贵阳 550025;2.西安工程大学 人文社会科学学院,陕西·西安 710048)

布依语属于汉藏语系壮侗语族壮傣语支,虽然学界对此分支尚存争议,但不影响本研究居于语言内部相关语言现象和语言事实的基本研究。在命名过程中,同一个族群对于相同的实物的认知是有天然共性的。《荀子·正名》:“凡同类、同情者,其天官之意物也同,故比方之疑似而通,是所以共其约名以相期也。”可见,早在战国时期对于事物名词的命名就有明确的界定和解释。而正是居于各个族群之间在认知外界事物时的不同和同一族群内部对事物认知的约定俗成性和认知的同一性,壮侗语言学界侗语专家石林教授于2014年提出了“民族名物学”这一概念,其所研究的内容,主要是各民族社会生活中的事物名称、得名理据以及文化涵义。在这样的理论背景下,将布依语植物名词与形类描写法相结合,研究布依语植物名词的构词特征、布依族族群对客观事物的命名理据以及其思维观、认知观,从而解释布依语植物名称的文化内涵。

一、布依语植物名词的基本分类及其构词特征

布依族主要居住在贵州省境内,其中绝大部分聚居在黔西南州和黔南州,贵阳市郊区、龙里、贵定、清镇、平坝、安顺等县市区和惠水、长顺等大部分地区也有居住。另外,镇宁、晴隆、普安、普定、六枝、盘州、水城等县市、关岭的大部分地区以及四川省宁南、会东和云南的罗平等县也有少数布依族散居。过去各地区的布依族都使用布依语,现因诸多因素的影响,各地布依语使用情况不一致,但内部的差别较小,我们在这里不做探讨。我们要对布依语中的植物名词进行研究,尤其需要对植物名词进行基本的分类。由于绝大多数布依族居住地的气候均属于亚热带季风气候,所以各地呈现出一定的共同点:气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明。因而能在各地生长的植物种类也都是集丰富性和多样性为一体的。植物学界对于植物的分类,多是按照高低和从属关系排列起来的,也就是按界、门、纲、目、科、属、种的方法来进行分类的[1]。这种分类方法是植物学研究中的专业分类法,而布依族同胞对植物种类的划分并不是十分具体,对植物的认识也没有那么深刻。他们通常是按照植物与自己生活的亲疏远近来命名和分类的,为加强族群的认知能力和传承需求,他们通常选择植物本身的一个或几个特征作为分类的标准和依据,将所有的植物分为树类、花草类、藤类、谷类、菜类、果实类、豆类、瓜类、菌类、薯类、芋类等10余种。

《荀子·正名》中有云:“名无固宜,约之以命。约定俗成谓之宜,异于约则谓不宜”。布依语植物名词是布依族族群内部共同约定形成的。布依语是壮侗语支的语言,不管是在语音结构、词汇结构、语义结构还是语法结构上,都同汉语一样,具有明显的线性结构特征,也就是说,语言内部各个子系统之间,都有组合关系和聚合关系的体现。其中,植物名词是词汇类别中的一个子类。在音节结构的组合关系上,根据音节数量的多寡,分成单音节、双音节和多音节的植物名词。单音节的植物名词,例如:za:t3“菌子”,ȵi55“青草”,ɐai33“叶子”等等。双音节的植物名词占绝大多数,例如:[[pjak35]菜N[zeŋ33]干旱A]N旱菜,[[fɐi31]树N[lu31]柳树N]N柳树,[[lɯ11]p[pɔk33]橙子N]N橙子,等等。多音节的植物名词,例如:[[ko24]P[ma35ta:u11]核桃N]N核桃树,[[pjak35]菜N[pɔ33sai24]菠菜N]N菠菜,[[ma35]水果N[li11sa:n35]石榴A]N石榴,等等。其中,多音节植物名词这一类中有一定数量的“本族固有词+现代汉语借词”的形式,用来满足新事物的命名需要。

在布依语植物名词的构词结构中,我们发现其主要以派生构词和复合构词为主要的构词形式。因此,下面我们主要介绍植物名词中的派生构词和复合构词。

(一)派生构词[2]

在布依语的植物名词中,派生构词以“前缀+词根”这一形式为主,其中词根是名词性的语素,词缀语素有的来源于汉语,有的来源于本民族固有词中的名词性成分。主要有以下6个词缀:

1.词缀ko24+词根语素,构成的名词所指称的事物具有棵状特征。例如:

2.词缀lɯ11+词根语素,构成的名词所指称的事物具有小而圆的特征。例如:

3.词缀ɗak35+词根语素,构成的名词所指称的事物具有呈块状、团状或椭圆形的特征。例如:

4.词缀ɐai33+词根语素,构成的名词所指称的事物具有片状特征。例如:

5.词缀san35+词根语素,构成的名词所指称的事物具有棵状、长条状特征。例如:

6.词缀ɗan33+词根语素,构成的名词所指称的事物具有圆柱状特征。例如:

布依语植物名词中“前缀+词根”类派生词少,少数前缀是从具有实际意义的量名结构固化、虚化而来的,即充当前缀的这一语素开始都是量词,在词汇发展过程中,从独立的个体逐渐变成粘着性较强的成分。但是在整个布依语中,这类词的产生较晚,凝固性较弱,有时候不加前缀亦能成词,前缀在某种意义上具有“类别”特征。没有“词根+后缀”这种类型的植物名词构词模式。

(二)复合构词

布依语植物名词中复合构词的能力最强,所占比例最大,主要有以下两种结构类型:

1.正偏式复合词

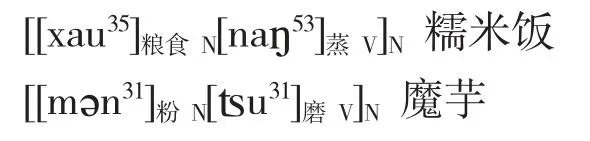

(1)名词性词根语素+名词性词根语素。从语素构词上看,主要是名语素和名语素复合而成,通常是“大类名+小类名”的形式,其中小类名是专有名词,大类名是对某一类植物的总括性称谓,包括树木类、粮食类、瓜果类、蔬菜类,等等。另外,有一部分“本民族族固有名词性词根语素+汉语借词”构成的词也属于这一类。这类复合词数量最为丰富。例如:

(2)名词性词根语素+形容词性词根语素。从语素构词上看,主要是名语素和形语素复合而成。其中名语素是中心语素,多是某一种具体的植物名称,形语素是表示颜色、生长时长、味道、性状等修饰限定名语素的成分,这类词所占比例仅次于“名语素+名语素”构成的复合植物名词。例如:

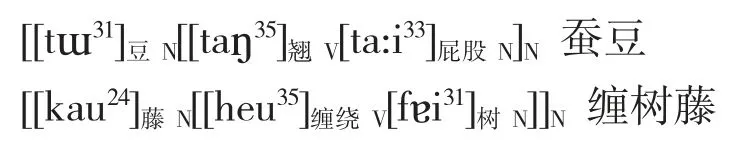

(3)名词性词根语素+动宾短语/方位短语。从语素构词上看,这类词是名语素+(动语素+名语素)构成的复合名词,其中“动语素+名语素”结构是动宾短语/方位短语。第一个名语素在词中是中心成分,动宾短语/方位短语是修饰性成分。这类词在布依语植物名词中所占比例不高。例如:

正偏式结构是布依语中的固有结构,其中第一个语素是中心语素,后一个语素或短语是修饰和限定前一个语素的,与汉语中修饰性语素在前,中心语素在后的偏正结构类型不同,因此,我们称之为“正偏式复合词。”

2.主谓式复合词

从语素构词上看,这类复合词是名语素与动语素复合而成。其中词义不是两个语素义的简单加合,而是出现了语义的引申,有转喻、借代等类型,我们称其为“主谓式复合词”。例如:

在布依语植物名词中,主要有派生法和复合法两种构词类型,其中复合构词的比例远大于派生构词的比例。无论是哪一种构词结构,基本上都有一个名词性的词根语素,只有极少数的构词中没有名语素,比如:[[lɯ11]P[vat35]粘A[mja31]粘A]N粘草籽。有的派生词中的词缀成分不稳定,存在可单独使用一个名词性词根语素的情况,复合词以名语素+名语素/名词性短语结构为主,亦有一定数量的主谓式合成词存在。

二、布依语植物名词的命名理据

早在战国时期,大教育家荀子就在其《正名》中提道:“形体、色、理,以目异;声音、清浊、调竽、奇声,以耳异;甘、苦、咸、淡、辛、酸、奇味,以口异;香、臭、芬、郁、腥、臊、洒、酸、奇臭,以鼻异;疾、养、热、滑、铍、轻、重,以形体异;说、故、喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲,以心异。”可见,人们对事物的认知,主要依赖于人们的感觉器官。如用眼睛看,用耳朵听,用嘴巴尝,用鼻子闻,抑或是通过触摸感知。也就是说,这些事物名称的命名首先是依靠人的生理器官来进行主观判断的。但是仅仅凭借主观判断还不够,最主要的是必须在全社会或同一族群范围内达成共识,由全社会或全体族群成员共同约定和认可,从而形成一个固定的认识。因此,布依语植物名词的命名,也是基于广大布依族同胞的所见、所闻、所感而形成的。所以,对于与人们生产生活密切相关的植物的命名就非常准确而具体,对于与日常生活相关性不强的植物的命名就显得模糊不清,可能同时有几种名称,这也是一种正常的语言现象。根据我们对现有语料的研究发现:在布依族的植物名词中,其命名依据以下述10类为主:

(1)植物名词中包含表示事物颜色的语素并以其为区别义素。例如:

在复合词[[man31]番薯N[ʨam13]紫A]N“紫薯”中,形语素ʨam13/ɗiŋ24表示薯肉的颜色是“紫色的/红色的”,名语素man31是薯类的总称。在复合词[[pjak35]菜N[heu33]青A]N“青菜”中,形语素heu33表示菜的颜色是“青色的”,名语素pjak35是蔬菜的总称。

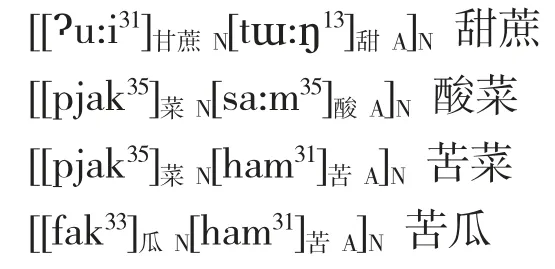

(2)植物名词中包含表示事物味道的语素并以其为区别义素。例如:

在上述复合词中,语素tɯ:ŋ13表示甘蔗的味道是“甜的”,语素sa:m35表示菜的味道是“酸的”,语素ham31表示蔬菜的味道是“苦的”。

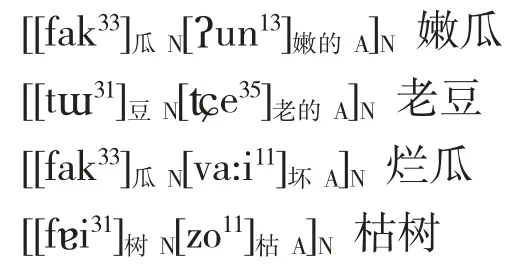

(3)植物名词中包含表示事物性状变化的语素并以其为区别义素。例如:

上述复合词中语素ʔun13表示“嫩的,软的”,语素ʨe35表示“老的,旧的”,这是事物生长过程中经历的两种性质状态。而语素va:i11表示“烂的,坏的”,语素zo11表示“枯萎的”,表示事物内在发生了质变而导致腐烂、霉变和干枯。

(4)根据外观的相似性来命名。例如:

在布依语植物名词中,有很多根据其外观形态来命名的,例如:[[nɐt24]粒N[tɯ31]豆N[liːm33]镰刀N]N“刀豆”,指的是外观像镰刀一样的豆。[[va24]花N[la53pa33]喇叭N]N“喇叭花”指该花盛开时像喇叭一样,因而得名。[[ȵa24]草N[zi:ŋ24]尾巴N[ma24]狗N]N“狗尾草”指草结籽后像狗的尾巴一样。

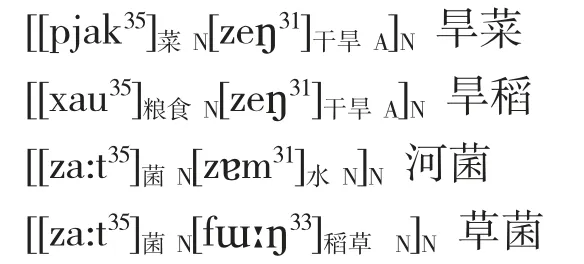

(5)根据植物的生长环境来命名。例如:

[[pjak35]菜N[zeŋ31]干旱A]N“旱菜”指该植物生长在缺乏水分的干燥环境中。[[xau35]粮食N[zeŋ31]干旱A]N“旱稻”指生长的地方没有浇水灌溉的条件,一般种在坡地里,而不是水田中。[[za:t35]菌N[zɐm31]水N]N“河菌”指生长在河边的菌类。[[za:t35]菌N[fɯːŋ33]稻草N]N“草菌”指生长在稻草中的菌类。

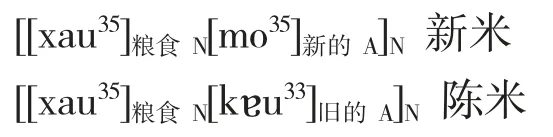

(6)根据植物收获时间的长短来命名。例如:

[[xau35]粮食N[mo35]新的A]N“新米”一般指的是当年收进来的稻米,是刚收进来的粮食。而[[xau35]粮食N[kɐu33]旧的A]N“陈米”指的是“今年”之前收进来的稻米。

(7)根据植物生长的外部附属物特征来命名。例如:

[[ma35]水果N[ta:u31]桃N[pɯn33]毛N]N“毛桃”因有浓密的白毛附着在其表皮上而得名。[[ma35]水果N[ta:u31]桃N[mɐi11]纹路N]N“多纹桃”因其表皮有很多纹路而得名。

(8)根据植物生长习性来命名。例如:

[[pjak35]菜N[fu33]浮V]N“浮萍”因依靠叶子漂浮在水面上而得名。[[va24]花N[ta:ŋ53ŋɔn11]太阳N]N“向日葵”因不停地跟着太阳旋转而得名。

(9)根据植物的生长时节来命名。例如:

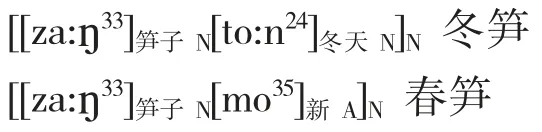

[[za:ŋ33]笋子N[to:n24]冬天N]N“冬笋”因生长于冬天而得名。[[za:ŋ33]笋子N[mo35]新A]N“春笋”指生长于春天而得名。

(10)有根据植物的基本功能、用途来命名的。例如:

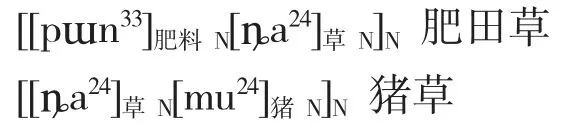

[[pɯn33]肥料N[ȵa24]草N]N“肥田草”指过去由于缺乏化肥和粪肥,到山上去割一些有肥力的植物踩在田里,来年种庄稼的时候腐烂发酵产生肥力,利于庄稼生长。[[ȵa24]草N[mu24]猪N]N“猪草”因用于喂养家猪或其他家畜而得名。

从上面的举例分析中我们可以看出,在布依语的植物名词命名中,基本上都是以植物的颜色、味道、内在性质的变化、外观的相似性、外部的突出特征、生长环境、收获时间的长短、生长时节、生长习性以及在人们日常生活中的基本功能等因素来作为区分类别的主要依据,这体现了布依族同胞在认知植物时离不开日常生产生活,反映了布依族是以自给自足为主要社会生活方式的农耕民族的思维观和认知观。

三、布依语植物名词的文化内涵

由于布依族是农耕民族,在传统的农业生产过程中产生了丰富多样的民族文化形式,因此,植物名词中也蕴涵着非常丰富的文化内涵。

首先,大量竹类名词的保留与使用,反映了布依族传统文化中丰富的竹文化。布依族喜爱竹,崇拜竹,并且以竹为图腾。他们在房前屋后都栽种竹子,竹的种类也十分丰富。例如:fɐi31zɔt33zɐi33“金竹”、fɐi31ʔdɔk35“刺竹”、fɐi31si24“吊竹”、bɐɯ24fɐi31si24“吊竹叶”、fɐi31zot33xɐm11“苦竹”、za:ŋ11fa:i11“龙竹笋”、fɐi31fa:i11“楠竹,斑竹”、za:ŋ33to:n24“冬笋”、za:ŋ33mo35“春笋”、zak31fɐi31fa:i11“竹根”,等等。此外,广大布依族同胞还用竹编制各种生活用品:ɗai13fɐi31“竹筐”、ɂiŋ33fɐi31“竹椅”、taŋ24fɐi31“竹凳”、fɐi31ʨap33“竹笠”、ɕaŋ33fɐi31“竹箱”、nɯ33fɐi31“竹箭”、sa31fɐi31“竹筏”,等等。在布依族的传统民间故事《竹王的传说》中,竹王“多筒”是从竹筒中跳出来的。可见,竹在布依族中有至高无上的地位,他们在生产、生活和繁衍生息的过程中都与竹有着密切的联系。从布依族同胞爱竹、护竹的行为中,我们可以看出布依族是一个热爱自然、敬畏自然的民族。

其次,大量稻作名词的保留与使用,体现了布依族悠久的稻作文化。布依族是百越民族的后裔,是骆越民族的一支,自称“种家(仲家)”,他们长期生活在水资源极其丰富的地区,此外,布依族民间神话故事《茫耶寻谷种》中还记录了布依族在远古时期就开始种植水稻的情况,可见,布依族稻作文化历史悠久。时至今日,布依语植物名词中稻类名词仍然十分丰富,我们从与稻米或糯食有关的名词中可见一斑:xau35xun24tɐm24“矮脚糯”、xau35xun24xa:u24“白糯米”、xau35ɕut33“糯米”、xau35sɯŋ53xa:u24“白米稻”、xau35ɕut33fo:n31“黑糯米”、xau35ɕut33ʔdiŋ24“红糯米”、xau35ɕut33xe:n53“黄糯米”、xau35ɕi33“糍粑”、xau35vɐŋ24“稗子”、xau35“秕谷”、xau35ɕam24“籼米”等等,不仅种类多样,即使是同一种类型的稻类名词还可以继续细分。各地布依族在一系列民俗节日活动中打糍粑、包粽子、做五色花糯米饭,这说明布依族是一个喜食大米、喜爱糯食的民族,同时,体现了布依族丰富的稻作文化。

再次,用大量植物名词来丰富古歌文化。在《布依族古歌·三朝歌》中的歌词:[ʦa11]棵c[ʦiu33zi35]枸杞N[ɂju35]在P[tin24]脚N[ʦa11man53]李树N/[ʦa11ta:u11]桃树N/[ʦa11li11]梨树N/[ʦa11ɕe:u24]花椒树N.“枸杞生在李树/桃树/梨树/花椒树脚。”[3]用枸杞生长在李树、桃树、梨树、花椒树下的关系来指代亲家间的关系就应该像这些树生长在一起一样紧密地联系在一起。现在有了孙子,更应该亲如一家,常常走动。这体现了布依族是一个谦虚、委婉且热情好客的民族,他们非常注重亲戚间的来往和交流。在《布依族古歌·恋情古歌》中赞美的歌词:……[ɕau33ɗi24]美丽A[pi11zo:ŋ24]叶子N[ʨoi53]芭蕉N/[oi31]杆N[xau31tai35]苞谷N[pa35]嘴巴N[mai35]紫红A[oi31]杆N[xau31vaŋ24]稗子N.“(谁家姑娘这么美,美啊美)美丽如似芭蕉叶,姿色如似苞谷杆,粉红小嘴如红稗。”[4]用大量的农业生产作物名词来进行比喻和赞美,体现了布依族青年男女以歌为媒,传情达意的传统恋爱观,也隐含着布依族男青年对恋爱对象的赞美、喜爱之情。从过去到现在,广大布依族同胞一直都热爱唱歌。如今在荔波地区仍然流传着“会走路就会跳舞,会说话就会唱歌”的俗语。在生活中的一切重要场合,都要通过唱歌的形式来表达情感,表露心声。

四、结语

通过对布依语植物名词的研究发现,其构词结构有以下特点:

首先,以派生和复合为主。派生植物名词数量较少,复合构词是主要的构词模式,复合构词中包括正偏式和主谓式两种形式,其中正偏式是主体。其次,在复合构词中,大都以本民族固有语素构词为主,有少部分植物名词是由“本族固有名词性词根语素与现代汉语词”结合构成的。再次,有一部分新事物的名词直接借用现代汉语词。布依语植物名词的命名主要依据植物本身的颜色、味道、内在性质的变化、外观的相似性、外部的突出特征、生长环境、收获时间的长短、生长时节、生长习性以及在生产生活中的功能等,最终区分出丰富的植物类别。

另外,在植物名词中蕴涵着布依族丰富的传统文化:如竹文化、稻作文化、古歌文化等丰富的文化内涵。但是,在当今快速发展的现实背景下,很多植物名词已经不再传承给下一代,而能够传授给下一代的都是与我们的生产生活密切相关的一些植物名词,如:可食性植物、可观赏性植物等。也就是说,与人类生产生活密切相关的植物名词传承力强,保存的年代久远,而与人类生产生活比较疏远的植物名词则会在传承的过程中边缘化,逐渐淡出人们的生活,最终还是逃不掉消亡的境遇。对于这样的现象,我们广大的语言学工作者应尽可能去搜集更多的词汇,将植物名词的文字记录资料和图片资料一一搜集并保存起来,以便后来者进行相关的学习和研究。