“退休—医疗服务利用之谜”及性别差异

2019-12-17何庆红赵绍阳董夏燕

何庆红 赵绍阳 董夏燕

摘要:基于中国健康与养老追踪调查(CHARLS)2011—2015年数据,利用退休制度对个体退休决策的外生冲击,采用工具变量模型分析我国是否存在“退休—医疗服务利用之谜”。结果表明,男性退休后门诊就诊率增加约14.4%,门诊总次数增加0.204次;女性退休后住院率增加约30%,住院总次数增加0.243次。进一步探究其中的影响机制后发现,女性住院利用增加是择期就诊的结果,而男性门诊利用增加是由于时间成本的下降和健康偏好的增强。另外,门诊利用的性别差异可能主要是因为男性在退休前对健康的关注和投资不足,退休之后随着时间成本的下降,显著增加了对健康的投资与医疗消费。

关键词:退休;门诊;住院;健康偏好;性别差异

中图分类号:C913.7文献标识码:A文章编号:1000-4149(2019)06-0097-17

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.031

Retirement-Health Care Utilization Puzzle and Gender Difference

HE Qinghong1,ZHAO Shaoyang2,DONG Xiayan1

(1. School of Public Administration, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China; 2. School of Economics, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract:Based on the data of China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) from 2011 to 2015, this paper uses the instrumental-variable model to analyze whether there is a retirement-health care utilization puzzle in China. The results showed that retirement significantly increased the probability of male in outpatient visits by about 14.4%, total outpatient visits by about 0.204, the probability of female hospitalization by about 30%, and the total number of hospitalizations by about 0.243. After further exploring the influencing mechanism, it was found that female hospitalization utilization was increased due to choice visit, while male outpatient service utilization was increased in response to the decrease of time cost and the increase of health preference. Also, gender differences in outpatient services may be mainly caused by mens insufficient attention and investment in health before retirement.However, the mens investment in health and medical consumption present a significant raise after their retirement as the cost of time decreasing.

Keywords:retirement; outpatient; hospitalization; health preference; gender difference

一、 引言

自 2000 年進入老龄化社会以来,我国老年人口规模不断扩大,且增长速度也在逐渐加快。数据显示,2018年全国人口中60周岁及以上人口为2.49亿人,占总人口的17.9%,其中65周岁及以上人口1.67亿人,占总人口的11.9%数据来源:2018年国家统计年鉴,http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/21/content_5359797.htm.。而随着人口老龄化进程的加快,越来越多的老年人口即将步入退休生活,这在引发劳动力短缺的同时,也会影响社会保障体系的稳定性和可持续性,如养老金账户和医保基金账户缺口[1]。为了积极应对人口老龄化,一些欧洲国家尝试推行延迟退休年龄,而我国近年来也在研究出台这项政策[2]。然而,延迟法定退休年龄不论在欧洲国家还是在国内都引起了巨大的争议2018年6月,俄罗斯政府颁布养老金改革计划草案。草案规定,俄罗斯将自2019年启动延迟退休的进程,计划在2028年前把男性退休年龄从60岁提高到65岁,2034年前把女性退休年龄从55岁提高到63岁。截至目前,该延迟退休方案引起民众持续抗议,普京支持率下滑。,这是因为延迟退休虽然能够缓解养老金账户的缺口,但也可能同时导致部分因健康问题须提前退休人群的健康状况恶化,从而导致医疗花费的增加,进而加重医保基金账户负担,最终使得社会整体福利并不一定增加。因此,在推行延迟退休政策之前,明确退休政策对健康和医疗服务利用的影响有重要意义。

截至目前,学术界已有诸多文献探讨了退休对健康的影响,并取得基本一致的结论:退休会对生理健康产生正面影响,对认知能力产生负面影响,并由于工作特征和退休年龄不同产生显著的性别差异[3-9]。然而,按照生命周期理论,个体在不同时期对医疗服务利用的健康投资是最优的,不应该有跳跃点。但是,有研究发现,居民在退休时对医疗服务的利用会发生一次性下降,这一现象被称为“退休与医疗服务利用之谜”(retirement-health care utilization puzzle)[10-11]。目前,欧洲[11-14]、美国[15-17]、加拿大[18]、越南[19]和我国[20]都发现退休前后医疗服务利用存在显著变化。

另外,各国学者从不同角度对退休后医疗服务利用骤降现象产生的原因进行了解释,主要观点有以下两种:退休后时间成本下降和健康偏好增强。卡罗利(Caroli)等根据欧洲健康与养老调查数据(SHARE)发现,退休通过时间成本的下降显著增加了看门诊的次数[11]。与之类似,比罗(Bíró)根据欧洲健康与养老调查数据和美国的健康与养老调查数据(HRS)对比分析退休对门诊利用的差异,结果发现退休后通过时间成本的降低和健康偏好的增强显著增加了对普通门诊和专科门诊3%—10%的利用率[12]。丹格(Dang)根据越南家庭生活水平调查数据(VHLSS)发现,退休会显著增加门诊利用,但对住院没有影响[19]。张毅等根据中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据发现,退休后时间成本下降和健康偏好增强增加了对医疗服务的利用[20]。然而,夏皮罗(Shapiro)等根据加拿大马尼托巴老龄化调查数据发现,退休并未增加医疗服务利用[18]。索吉基安(Soghikian)等根据加利福尼亚洲北部针对60—66岁人群邮件调查数据、艾比奇(Eibich)根据德国社会经济面板数据(SOEP)、戈里(Gorry)根据SHARE数据和西利多尼(Celidoni)等根据欧洲健康与养老调查数据均得到类似的结论[13-16]。波阿斯(Boaz)等根据美国养老历程调查(RHS)发现,相较于自我雇佣的人,已经退休的人对门诊服务的利用显著增加,但与未退休的人相比并没有显著差异[17]。与之相反,科伊(Coe)等发现退休后看门诊次数显著减少[21]。

通过文献回顾,发现有关退休与医疗服务利用关系的研究主要集中在欧美发达国家和东南亚国家,国内鲜有文献对这一问题进行探讨。鉴于此,本文根据中国健康与养老追踪调查三期数据,利用退休制度对个体退休决策的外生冲击,采用工具变量模型分析了我国是否存在“退休—医疗服务利用之谜”,以及对于门诊利用的性别差异,发现其与退休前后健康偏好的变化有关,男性退休后健康偏好明显增强,而女性在退休前后的健康偏好没有明显的变化。据此推断,如果延迟退休可能对男性的健康以及医疗支出产生较大的影响,而对女性的影响相对较弱。

二、退休与医疗服务利用的理论分析框架

本文基于退休和医疗服务利用的决策模型,对退休和医疗服务利用之间的影响机制进行理论分析,在此基础上采用计量模型估计退休制度的影响。参照格罗斯曼(Grossman)和比罗(Bíró)的健康效用模型,采用道格拉斯效用函数[12,22],最大化效用函数如公式(1)和公式(2)所示:

maxU=CγH1-γ(1)

H=Φ0(ρ)+Φ1M C,M,Φ1,Φ0≥0 (2)

其中,C代表消费,H代表健康资本存量,γ代表消费弹性,它会受到退休状态ρ的影响,其中退休变量设置为1,否则为0。Φ0表示没有医疗服务利用时的最低健康资本存量,M表示医疗服务利用,而Φ1表示医疗服务利用的边际健康收益。

C+pM=ρR+(1-ρ)w(W0+W1H-tM) (3)

公式(3)是预算约束条件,其中消费品价格为单位1,医疗服务价格为p,R表示养老金收入,w表示小时工资,W0表示健康资本存量H=0时的工作小时数,W1表示健康资本改善增加的工作时间,t表示医疗服务利用花费的时间成本。为了简化模型,假定退休状态ρ、养老金收入R、小时工资w和工作时间W0都是外生的,这是由于本文关注的是退休人群和工作人群在医疗服务利用上的差异,并不关注个人的退休决策,最终得到退休人群(ρ=1)最优医疗服务利用(公式(4))和工作人群(ρ=0)的医疗服务利用(公式(5))。

Mρ=1=-γΦ0(ρ=1)Φ1+(1-γ)Rp (4)

Mρ=0=-γΦ0(ρ=0)Φ1+(1-γ)w[W0+W1Φ0(ρ=0)]p-w[W1Φ1-t] (5)

根据以上模型,判断有多个原因可能导致退休后医疗服务利用增加,即Mρ=1> Mρ=0。

情况1:医疗服务价格p的下降,导致退休后医疗服务利用Mρ=1增加。

情况2: 健康偏好的增强,即(1-γ)变大,也会带来医疗服务利用Mρ=1增加。

情况3:医疗服务利用花费的时间成本t下降,会使得工作人群医疗服务利用Mρ=0减少。

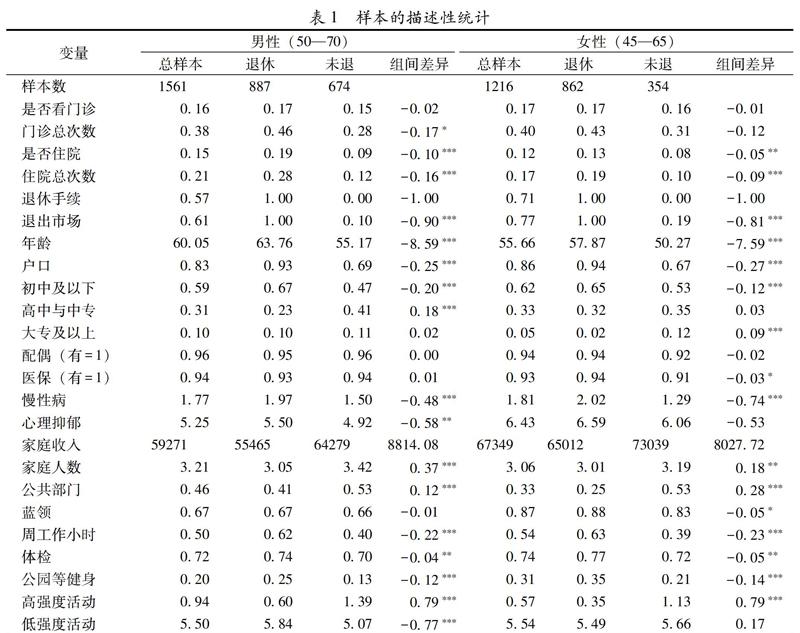

情况4:相对于未退休人群,退休后医疗服务利用的健康改善Φ1增加,没有医疗服务利用时的最低健康资本存量Φ0减少,使得Φ0(ρ=1)/ Φ1< Φ0(ρ=0)/ Φ1,导致退休后医疗服务利用相对增加,即Mρ=1> Mρ=0但是,退休后医疗服务需求也可能会减少,即Mρ=1 根据前面模型推导,提出以下两个假设。 假设1:退休后健康偏好增强,增加了对医疗服务的利用。 假设2:退休后时间成本降低,增加了对医疗服务的利用。 另外,卡罗利等发现,男性和女性的健康偏好和工作性质不同,使得退休后对医疗服务的利用存在显著的性别差异[11]。因此,本文提出以下假设。 假设3:退休对医疗服务的利用存在显著的性别差异。 三、实证模型设计 1.制度背景 我国的养老保险制度主要包括企业职工养老保险制度和政府机关、事业单位的养老保险制度,它们均对性别和职业作了明确区分:男性职工正常退休年龄是 60 岁, 但是对于从事高危险 (如井下、高空、高温)或者从事有害健康的特殊工种人群, 可以到55 岁提前退休。对于女性职工 2015年3月1号中共中央组织部、人力资源和社会保障部颁布《关于机关事业单位县处级女干部和具有高级职称女性专业技术人员退休年龄问题的通知》,规定党政机关、人民团体中的正、副县处级及相应职务层次的女干部,事业单位中担任党务、行政管理工作的相当于正、副处级的女干部和具有高级职称的女性专业技术人员,年满60周岁退休,若本人申请,也可以55岁退休。考虑到这些政策实施时间尚短,因此对本文的分析并无影响。,从事管理和科研工作的正常退休年龄是 55 岁,而一般正常退休年龄是 50 岁,从事高危险或者有害健康工作的,可以到45岁提前退休[5]。从2015年7月开始,山东、上海等一些地区陆续推行两个制度在缴费和待遇方面并轨,但法定退休年龄保持不变。另外,我国养老保险制度实行的是强制退休年龄,除了从事特殊工种的劳动力可以申请提前退休以外,绝大多数劳动者需要按照法定退休年龄办理退休手续。此外,退休后继续工作不影响养老金待遇,办理了退休手续后,仍然可通过返聘、非正式合同、自我雇佣等方式继续留在劳动力市场,同时领取全额养老金,这决定了中国劳动者办理退休手续很大程度上由外生政策决定[25]。 2.实证设计 前面理论模型表明,个体退休后对医疗服务的利用是不确定的,退休后健康偏好增强和时间成本降低会增加对医疗服务的利用,但退休后经济动机的消失也会减少对医疗服务的利用。此外,在模型中还需控制个人特征和家庭特征,以反映个体对医疗服务利用的成本。鉴于效用函数的参数可能存在性别差异,因此我们分性别估计退休制度对医疗服务利用的影响。首先采用混合截面数据设定如下模型: yit=α+βRit+γXit+Uit(6) 其中,yit代表个体i在t年的门诊和住院的医疗服务利用。自变量Rit表示个体i在t年的退休状态,已退休为1,否则为0。Xit表示个体i的个人特征和家庭特征等控制变量,U是回归方程的随机扰动项,β表示退休对医疗服务利用的影响程度,我们主要关注其大小和方向。 现实中并非所有人都严格遵守法定退休年龄制度,是否办理退休手续可能会受到个人特征或者企业的影响,可能具有内生性,而我国强制性的退休年龄可以作为退休决策的工具变量[1,5,25-27]。方程(7)代表个人退休决策方程,其中Zit为是否达到法定退休年龄,作为是否退休的工具变量。根据我国的法定退休年龄制度,构建两类工具变量。对于男性,本文将正常退休和提前退休的年龄标准划定为60岁和55岁,分别作为退休决策的工具变量;对于女性,将女工人和女干部正常退休的年龄标准划定为50岁和55岁,提前退休年龄划定为45岁和50岁,但是由于CHARLS数据中45岁以下的样本非常少,因此本文采用50岁和55岁作为女性是否退休的工具变量,具体如公式(7): Rit=δ+θZit+λXit+Uit(7) 其中,Zit表示工具变量,Xit表示外生解释变量的矩阵,Rit代表具有内生性的退休变量。该方程表示模型估计的第一阶段,主要是为了检验工具变量与内生变量之间的相关性,系数θ衡量二者之间的相关程度。第二阶段,将Rit第一阶段的拟合值Dit代入方程(8),通过两个阶段的回归,我可以得出β*的一致估计,即: yit=α+β*Dit+γXit+Uit(8) 此外,个人医疗服务利用可能依赖于个人偏好等不可观测特征,而这些遗漏的不可观测变量会对退休决策产生影响,进而产生内生性问题。因此,为了消除不随时间变化的不可观测变量,采用面板数据的FE-IV模型进行稳健性检验,其中,αi表示个体固定效应,λt表示年份固定效应,即: yit=β*Dit+γXit+αi+λt+Uit (9) 3.数据和变量 本文采用2011年、2013年和2015年中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据。该数据是由北京大学中国社会科学调查中心执行的大型长期追踪调查项目,以我国 45 岁及以上的中老年人为调查对象,采集了丰富的个人信息。 首先,选用法定退休年龄前后各10年的样本,男性在50—70岁之间,女性在45—65岁之间;其次,根据我国退休制度,被城镇养老保险制度覆盖的个体会受到法定退休年龄制度的影响,因此借鉴封进等的做法保留被城镇养老保险制度覆盖的人群,包括已经办理正式退休手续和尚未办理正式退休手续,但将来会办理退休手续、缴纳了城镇职工或者机关事业单位养老保险的个体[25];此外,删除45岁之前退休的男性和40岁之前退休的女性,删除退休后仍从事有偿工作的男性10%和女性19%的样本,删除关键变量存在极端值和遗漏值的样本。最終得到合乎要求的男性1561个样本,女性1216个样本。 (1)关键解释变量。本文将退休定义为办理正式的退休手续或退职手续。如果受访者回答“已经办理了退休手续或者退职手续”则退休变量设置为1,否则为0。图1描述了男性和女性的退休率在不同年龄上的分布,可以看出,男性退休率在55岁和60岁都有一个明显的跳跃,尤其是60岁跳跃更大,女性退休率在50岁有一个明显的跳跃,而55岁有一个较小的跳跃,这与我国法定退休年龄相一致。为了结果的稳健,后面将退休重新定义为永久性地离开劳动力市场,分析退休对医疗服务利用的影响。 (2)被解释变量。本文的被解释变量包括两类:第一类是门诊服务利用。根据调查问卷中“过去一个月是否去看过门诊?”和“过去一个月看门诊的次数”来衡量对门诊的利用情况。第二类是住院服务利用。根据问卷中“过去一年是否住院?”和“过去一年住院的次数”来衡量对住院的利用情况。图2—图5分别描述了男性和女性过去一个月对门诊的利用和过去一年对住院的利用在不同年龄上的分布情况。从图2和图3可以看出,男性过去一个月门诊就诊率和门诊总次数在60岁时有一个明显的跳跃,而在过去一年住院率和住院总次数上则基本没有变化。从图4和图5可以看出,女性过去一年住院率和住院总次数在50岁有一个明显的跳跃,而与此相比过去一个月门诊就诊率和门诊总次数变化较小。因此,我们推断相比未退休的中老年人,已经退休的男性门诊利用显著增加,而女性住院利用显著增加。 (3)控制变量。本文控制变量包括个人层面和家庭层面的变量。其中,个人层面包括基本的社会人口特征变量即受访者的年龄、教育水平、婚姻和医疗保险状况,其中婚姻分为有无配偶;教育水平按初中及以下、高中与中专和大专及以上分为三类。家庭层面采用家庭收入(加1取对数得到)和家庭人数来表示。从表1可以看出,男性平均年龄为60.05岁,其中已经办理退休手续的平均年龄为63.76岁,显著大于未退休的55.17岁。女性平均年龄为55.66岁,其中已退休的平均年龄为57.87岁,显著大于未退休的50.27岁。教育水平以初中以下为主,有配偶和参加医疗保险的中老年人都高达94%。 此外,中老年人的健康水平与退休对医疗服务的利用相互影响,因此本文采用慢性病和心理抑郁代表中老年人的健康水平。慢性病会增加对医疗服务的需求,但其作为不能很快被治愈的退行性疾病,受到医疗服务的反向影响很弱,从而一定程度上可以缓解身体健康状况与医疗服务利用之间的互为因果关系[28]。本文根据问卷“是否有医生曾经告诉过您有以下这些慢性病:高血压、血脂异常、糖尿病、癌症、肺部疾患、肝脏疾病、心脏病、中风、肾脏疾病、胃部疾病、精神方面问题、与记忆相关的疾病、关节炎、哮喘”计算得出患有慢性病的总个数,男性和女性平均为1.77和1.81,其中已经退休男性的均值1.97大于未退休的1.50。已经退休女性的2.02大于未退休的1.29,且差别都非常显著。心理抑郁变量共10个条目,采用3点计分。对于8个反映负面情绪的问题,0—3分别表示很少或者根本没有、不太多、有时或者说有一半的时间和大多数的时间;对于2个反映正面情绪的问题,0—3分别表示大多数时间、有时或者说有一半的时间、不太多和很少或者根本没有。本文将这10个变量加总得到心理抑郁变量,取值从0到30,取值越大表示心理抑郁状况越严重。其中,从表1可以看出,已退休男性的均值为5.50,显著高于未退休的4.92,已退休女性的均值为6.59,显著高于未退休的6.06。由此可见,相较于未退休的在职人员,不论男性和女性,已退休的健康状况明显较差。 另外,为了探究时间机会成本t的下降是否为医疗服务利用增加的驱动因素,本文根据个人的每周工作时间和工作单位性质进行分析。具体而言,根据卡罗利等做法,将受访者每周工作時间是否超过48小时 48小时是2003年欧盟设定的最大每周工作时间。分为两类[11]。对于职业属性的设置,根据雷晓燕等的做法,对于已经退休的人,根据退休时的身份是工人还是干部来确定,如果是干部设置为白领,工人为蓝领;对于尚未退休的人,根据目前的工作是否管理别人确定,如果是管理者设置为白领,否则为蓝领[7]。另外,对于工作单位的性质,将工作单位是政府机构、事业单位和非营利机构设置为公共性质单位,否则为私立性质。从表1可以看出,67%的男性蓝领和88%的女性蓝领已经办理退休手续,公共部门里41%的男性和25%的女性已经办理退休手续。 除此之外,为了探究健康偏好是否与医疗服务利用变化有关,本文根据参加体检和健身锻炼来衡量中老年人的健康行为。从表1可以看出,男性和女性退休后体检和健身比率都显著高于未退休的人。另外,男性退休后高强度活动显著降低,低强度活动显著增加,而女性只有高强度活动显著下降,低强度活动变化不显著。详细的统计描述见表1。 四、实证结果及分析 1.退休对医疗服务利用的基准模型结果 表2分性别报告了退休对医疗服务利用的影响,结果表明,男性退休后对住院利用显著增加,而女性退休后与住院和门诊利用均没有显著的相关关系。具体来说,从第(1)—(4)列可以看出,对于男性,在其他条件相同的情况下,退休后门诊就诊率和门诊总次数分别增加0.7%和0.004次,但并不显著;而住院率和住院总次数分别显著增加7.6%和0.067次。另外,相比没有医疗保险的男性,有医疗保险的个体门诊利用降低,而住院利用显著增加,这可能与我国主要报销住院花费的医保制度规定有关。在个人健康状况上,患有慢性病数量越多和心理抑郁程度越严重的男性,门诊和住院的医疗服务利用都显著增加。 从第(5)—(8)列可以看出,退休女性与门诊和住院的医疗服务利用均没有显著的相关关系。此外,与男性类似,患有慢性病越多和心理抑郁越严重的女性,对门诊和住院的医疗服务利用越大。但是由于退休行为具有内生性,即健康较差的个体往往选择提前退休,这样导致了估计结果的有偏,因此需要采用工具变量模型来解决。 3.健康偏好差异 对于门诊利用的性别差异,我们还发现与退休前后健康偏好的变化有关。具体而言,男性在退休后健康偏好明显增强,使其门诊就诊率和门诊总次数显著增加,而女性在退休前后健康偏好并未有明显的差异,使得女性退休后门诊就诊率和门诊总次数没有显著的变化。从表8第(1)—(3)列可以看出,对于体检,全样本男性和蓝领男性退休后体检的概率显著增加,但白领男性显著减少,这可能与白领男性在未退休前能够接受公司安排的定期体检有关,进而退休后参加体检的比率显著降低。对于公园散步或俱乐部健身等方式的锻炼,白领和蓝领男性在退休后去公园或者其他场所跳舞、健身、练气功等的概率都显著增加。对于锻炼强度,蓝领男性退休后进行高强度运动的时间显著减少,而散步等低强度锻炼的时间显著增加。由此可见,不同样本的男性在退休后健康偏好显著增强,这与叶金珍的研究发现一致[30]。但从表8第(4)—(6)列可以看出,不同样本的女性退休后参加体检、去公园散步等都没有显著的变化。总之,退休后男性健康偏好显著增强,而女性没有显著变化。 进一步分析发现,健康偏好的差异产生了医疗服务利用的性别差异。具体结果如表9所示,男性在退休后增加体检,使其门诊就诊率和门诊总次数分别显著增加3.9%和0.004次,而对于女性门诊利用没有显著的变化。 综合以上分析表明,退休前后的健康偏好差异,一定程度上解释了退休对门诊利用的性别差异,证实了假设1。 六、结论与启示 随着我国人口老龄化水平不断上升,《“健康中国2030”规划纲要》和党的十九大中提出“健康老龄化”战略,主张“在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义,在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展”。鉴于此,本文使用中国健康与养老追踪调查数据检验了我国是否存在“退休—医疗服务利用之谜”。基于我国的强制退休制度,采用工具变量方法识别了退休对医疗服务利用的影响。发现男性退休后门诊就诊率增加约14.4%,门诊总次数增加0.204次;女性退休后住院率增加约30%,住院总次数增加0.243次。 进一步探究其中的影响机制,发现门诊利用的性别差异与退休前后健康偏好的变化有关。相比女性,男性在退休前对健康的关注和投资不足,退休之后,随着时间成本的下降,显著增加了对健康的投资与医疗消费。本文推断,如果延迟退休,可能对男性的健康以及医疗支出产生较大的影响,而对女性的影响相对较弱。这对于我们理解健康的性别差异有一定的启发。 另外,女性住院利用增加是择期就诊的结果。她们在退休前一年,预料第二年退休后将会有更多的时间,因此她们将退休前一年的住院推迟到退休后一年,而若不考虑这两年,发现住院率的变化是连续的。因此,可以认为女性住院利用增加是延迟就诊行为导致的,而男性门诊利用增加与时间成本下降有关。退休后时间成本下降,使得消费模式可能向时间密集型的医疗服务利用转变[11]。我们发现,工作在私立单位和每周工作时间至少48小时的男性在退休前对门诊服务的利用显著减少,而退休后显著增加。这意味着长期从事超负荷工作的工人,在退休前并未得到足够的医疗服务利用。在此背景下,一旦国家延迟法定退休年龄,就会使得这些工人产生更多的健康问题。因此,政府在制定延迟退休政策时应充分考虑到对这部分劳动者的健康可能产生的负面影响。 参考文献: [1]刘生龙,郎晓娟.退休对中国老年人口身体健康和心理健康的影响[J].人口研究,2017(5):74-88. [2]谭远发,朱明姣,周葵.平均预期寿命、健康工作寿命与延迟退休年龄[J].人口学刊,2016(1):26-34. [3]BONSANG E, ADAM S, PERELMAN S. Does retirement affect cognitive functioning? [J]. Journal of Health Economics,2012,31(3):490-501. [4]COE N B, ZAMARRO G.Retirement effects on health in Europe[J].Journal of Health Economics,2011, 30(1):77-86. [5]雷晓燕,谭力,赵耀辉.退休会影响健康吗?[J].经济学(季刊),2010(4):1539-1558. [6]CHE Y, LI X. Retirement and health: evidence from China [J]. China Economic Review,2018,49(1):84-95. [7]LEI X Y, LIU H.Gender difference in the impact of retirement on cognitive abilities: evidence from urban China[J].Journal of Comparative Economics,2018,46(4):1425-1446. [8]鄧婷鹤,何秀荣.退休对男性老年人健康的影响——基于断点回归的实证研究[J].人口与经济,2016(6): 82-91. [9]董夏燕,臧文斌.退休对中老年人健康的影响研究[J].人口学刊,2017(1):76-88. [10]GALAMA T, KAPTEYN A, FONSECA R, et al.A health production model with endogenous retirement [J].Health Economics,2013,22(8):883-902. [11]CAROLI E, LUCIFORA C, VIGANI D.Is there a retirement-health care utilization puzzle? evidence from SHARE data in Europe[R].DISCE-Working Papers del Dipartimento di Economia e Finanza,2016. [12]BíRó A.Outpatient visits after retirement in Europe and the US[J]. International Journal of Health Economics & Management,2016,16(4):363-385. [13]SOGHIKIAN K, MIDANIK L T, POLEN M R, et al.The effect of retirement on health services utilization: the Kaiser permanent retirement study[J].Journal of Gerontology,1991,46(6):358-360. [14]EIBICH P.Understanding the effect of retirement on health using regression discontinuity design[R]. Health Econometrics & Data Group Working Papers,2014. [15]GORRY A.Does retirement improve health and life satisfaction?[R].NBER Working Papers,2015. [16]CELIDONI M, REBBA V.Healthier lifestyles after retirement in Europe? evidence from SHARE [J]. The European Journal of Health Economics, 2017,18(7):805-830. [17]BOAZ R F, MULLER C F.Does having more time after retirement change the demand for physician services? [J]. Medical Care,1989,27(1):1-15. [18]SHAPIRO E, ROOS N P. Retired and employed elderly persons: their utilization of health care services[J]. Gerontologist,1982,22(2):187-193. [19]DANG T.The causal effect of retirement on health services utilization: evidence from urban Vietnam[R]. Mpra Paper,2017. [20]ZHANG Y, SALM M, VAN SOEST A. The effect of retirement on healthcare utilization: evidence from China[J]. Journal of Health Economics,2018,62(9):165-177. [21]COE N B, ZAMARRO G. Does retirement impact health care utilization? [R]. CESR-Schaeffer Working Paper,2015. [22]GROSSMAN M.On the concept of health capital and the demand for health[J].Journal of Political Economy, 1972,80(2):223-255. [23]CASE A, DEATON A S. Broken down by work and sex: how our health declines[M].Chicago: University of Chicago Press,2005:185-212. [24]MAZZONNA F, PERACCHI F.Ageing, cognitive abilities and retirement[J].European Economic Review, 2012,56 (4):691-710. [25]封進,韩旭.退休年龄制度对家庭照料和劳动参与的影响[J].世界经济,2017(6):145-166. [26]邹红,喻开志.退休与城镇家庭消费:基于断点回归设计的经验证据[J].经济研究,2015(1):124-139. [27]李宏彬,施新政,吴斌珍.中国居民退休前后的消费行为研究[J].经济学(季刊),2015(1):117-134. [28]余央央,封进.家庭照料对老年人医疗服务利用的影响[J].经济学(季刊),2018(3):923-948. [29]CARD D, DOBKIN C, MAESTAS N.The impact of nearly universal insurance coverage on health care utilization: evidence from Medicare[J].American Economic Review,2008,98(5):2242-2258. [30]叶金珍.退休、生活习惯与健康的关系——基于Harmonized CHARLS数据的研究[J].人口与经济,2018 (2): 80-90. [责任编辑武玉 ] 收稿日期:2018-11-19;修订日期:2019-04-01 基金项目:国家自然科学基金面上项目“老年人医疗保障、医疗支出与储蓄问题研究”(71773080);国家自然科学基金青年项目“充分统计量方法在医疗保障水平优化设计中的应用探索” (71773080)。 作者简介:何庆红,西南财经大学公共管理学院博士研究生;赵绍阳(通信作者),经济学博士,四川大学经济学院副教授;董夏燕,西南财经大学公共管理学院博士研究生。