生育年龄如何塑造中国城镇女性的劳动参与行为?

2019-12-17赵梦晗

摘要:在以往有关生育年龄的研究中,主要关注的是政策因素或环境因素对女性生育年龄的影响。随着中国妇女生育水平的下降以及生育模式的转变,生育子女的年龄越来越多地反映个体自身的意愿和对不同生命历程的选择。依据生命历程理论和人力资本相关理论,利用中国健康与营养调查1991—2015年九期追踪数据,使用混合效应模型,减小了个体间异质性对模型的影响,对不同年龄生育行为与中国城镇女性劳动参与之间的关系进行分析。结果显示,相比在23—25岁间初育的女性,在23岁之前和25岁之后生育第一个子女的女性其劳动参与可能性更高。

关键词:生育推迟;生育年龄;劳动参与;生命事件

中图分类号:C92-05;F241.1文献标识码:A文章编号:1000-4149(2019)06-0114-13DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.020

How Does Childbearing Ages Affect Womens Labor Behavior in Urban China

ZHAO Menghan

(Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract:Most previous Chinese studies focus on the impacts of policies or contexts on womens timing of giving births. However, with the completion of fertility transition and prevalence of low fertility, individuals have more flexibilities in choosing the timing of giving birth. Based on life-course theory and human resources theory, this paper use 9-wave survey data from China Health and Nutrition Survey and mixed effect model to reduce the influence of heteroqeneity between individuals on the model; meanwhile, it examine the relationship between womens economic activities and timing of giving birth in urban China. The results suggest that compare to women who gave birth to their first children between age 23 and 25, those having first birth younger than 23 and older than 25 tend to have higher probability of joining the labor force.

Keywords:postponement of childbearing; age of giving births; labor participation; life-course events

一、引言

婦女的初育年龄和生育间隔是生育事件在时间维度的重要内容,其变动也会对人口数量产生影响。与许多发达国家的人口转变过程以及一部分国家已经历的“(生育)推迟转变”不同,我国的人口转变道路与女性生育时间的安排都受到政策的影响。自20世纪五六十年代起,一些倡议、文件、政策就从调节生育密度、促进妇女健康的角度,倡导人为调节生育间隔。在城市地区,由于避孕技术的可及性较高,已有相关的具体政策出台。例如,上海市1958年颁布的《上海市计划生育工作纲要(草案)》和安徽省1964年的《关于提倡晚婚计划生育有关问题的意见》中,都对生育间隔提出要求。而在20世纪70年代,以“晚、稀、少”为主要内容的人口政策在计划指标上变得具体化,各地区的地方政策也提出了不同的生育间隔要求。到了20世纪80年代,大多数省、市、自治区逐渐颁布了地方的计划生育条例,规定了生育数量和生育间隔:有的限制生育间隔,有的注重限制生育第二个孩子的最低年龄,有的在间隔和最低年龄上同时进行限制。不过,与限制生育数量的众多放宽情形一样,对于生育间隔也有许多放宽、不受限制的情形,并且相关条件和放宽程度在不同地区的规定也有所不同。例如,2003年北京市规定依法生育二孩人群中,女方满28周岁可不受生育间隔影响生育二孩;在浙江、黑龙江等省份,如果第一个孩子残疾不能成长为正常劳动力,母亲再生育二孩可不受生育间隔限制[1]。这种对于生育间隔的政策性规定,体现了妇女生育的年龄、时间间隔在调节个体生育行为、降低生育水平进而影响人口增长及其存量中的重要作用[2]。

随着中国妇女生育水平的下降以及生育模式的转变[3],从2002年开始,各省、自治区、直辖市开始逐渐取消有关妇女生育时间的规定,至2009年有14个省、市、自治区取消生育间隔,2014年达到23个,随着全面二孩政策的实施,2016年有30个省、市、自治区取消了生育间隔[1]。同时,晚婚晚育的夫妇也不再享有晚婚假、晚育假。相关政策的取消,一方面体现了当代中国妇女的生育行为更多地受到个体和家庭选择的影响,使得相关政策不再有明显效果因而不再执行,另一方面也使得以往研究结果对于探讨当前女性生育安排的参考价值有限。

在相关政策对于妇女生育时间安排的限制逐渐减弱,而自主选择在生育安排上成为主导因素的情况下,随着我国市场经济的发展,生育时间的安排与女性(特别是城镇女性)对自身职业发展的考虑愈发相关。基于生命历程和人力资本相关理论,推迟生育往往有利于女性在职业初期提高工作熟练度、积累工作经验并稳固自己的职业地位,进而有利于其终身职业发展及收入水平的提高。同时,推迟生育也使得女性缩短了因养育子女而带来的经济负面影响的工作年限,减少了因母职惩罚(motherhood penalty)而导致的经济损失。此外,推迟生育能够在确保女性拥有较高经济实力的情况下,对子女的发展给予更多的投入。但是在国内的相关研究中,这一关系还未得到相应的重视。本文借鉴国外相关研究的分析结果,使用中国健康与营养调查1991—2015年九期追踪调查数据和混合效应Logistic方法,对我国城镇妇女不同生育时间的安排与女性经济行为差异之间的关系进行分析,并探讨这种关系对于今后我国妇女生育时间变化可能产生的影响。

二、文献回顾

1.影响生育时间的因素

除了技术发展(现代避孕技术的普及),社会因素和经济性考量也共同推动着女性生育时间安排的变化。

教育(特别是高等教育)的扩张与女性的生育行为存在着密不可分的联系[4]。一方面,教育会影响个体的家庭、生育观念,对避孕方法的了解和使用的有效程度,以及对于个体未来发展的预测和期待;另一方面,教育通过提高个体的潜在经济生产能力,也赋予了女性实现不同发展目标的能力,给与其更多生命历程选择的可能。越来越少的女性因为结婚或生育而永久放弃获得教育的机会[5]。有学者使用土耳其的数据考察了义务教育年限提高对女性的结婚和生育推迟带来的影响,结果显示,即使在考虑了教育时间增长对于结婚、生育的必然性推迟外(因为大多数人往往在完成教育后才成家),义务教育年限增长的推迟作用依然很大[6]。

女性劳动参与水平的提高也在事实和观念上影响着女性的生育时间安排。特别是已婚女性劳动参与水平的提高,使得生育行为与经济生产成为了竞争女性有限时间和精力的两个事件,生育时间的安排自然也成为了需要考虑的内容。生育子女数量的下降,使得传统家庭劳动对于女性劳动付出的需求降低,女性可以更加自由地安排在家庭内外生产活动的时间分配。同时,女性的劳动参与也为家庭提供了经济支持,使得家庭的消费逐渐转向基于双收入的模式。“由奢入俭难”,家庭消费在达到这种较高水平之后很难发生转变,因此,女性即便因为结婚或生育而暂时退出劳动力市场,也会时刻关注可能的就业机会,以寻求重新进入就业市场[5]。这种变化也在潜移默化地影响着性别的社会期待,女性在结束教育后进入劳动力市场成为常态,这一方面提高了女性整体的经济生产能力,另一方面也提高了女性生育的机会成本,因此往往与推迟生育和低生育水平联系起来。

与女性教育、劳动参与提高共同发生的价值观念的转变,也促使生育行为(生育水平下降、生育时间推迟)发生进一步变化。性别平等理念的深入以及女性经济能力的提升、对于男性经济依赖的下降,伴随着有关家庭、性别关系等价值观念的变化,这些在现象层面表现为结婚比例的下降、离婚率的提高,以及人们对于自愿不生育、非传统居住形式接受度的提高[7]。这种价值观念的变化也促使社会层面的规范发生变化,人们往往在生育第一个孩子之前就有多个伴侣的经历,观念的变化以及女性经济地位、实力的提升,使其对于伴侣的选择更加慎重并且对两性关系的期待更高,导致最终做出选择的时间推迟,进而推迟了初育行为[8]。

2.不同生育时间安排与女性的经济行为

以往研究认为,女性地位的变化及经济活动的增加,使得女性在进行生育决策时,越来越多地从个体的职业发展和经济效益最大化的角度进行考虑,而其对于个人职业发展以及提高自身经济能力的需求,也促使女性推迟结婚生育[8]。那么不同生育时间的安排,是否真的会造成这种差异呢?生命历程理论和人力资本相关理论,以及实证研究对此提供了相应支持。

根据生命历程理论,社会预期的男女生命历程的不同,塑造了女性在不同生命阶段扮演不同的角色[9]。但更重要的是,早期所扮演的角色类型和数量会影响其在人生中后期所扮演的角色。越来越多的研究开始关注女性多样的职业发展路径,特别是早期工作与家庭的选择与安排和生命后期劳动参与之间的关系[10]。累积优势/劣势理论(Cumulative Advantage/Disadvantage Theory,CAD)认为,重要生命事件的发生既受到早期社会经济地位的影响,也会影响之后的生命历程,进而拉大个体间社会经济水平的差距。

人力资本理论中有关工作史不同导致工作经验回报出现差异的讨论,也对研究生育时間与女性经济行为有极大的借鉴意义。职业早期工资的增长率以及经验技能的累积对于个体长期的职业发展,相比职业后期较为稳定的基础以及发展前景更加重要。随着已有工作年限t的增加,终身剩余的工作年限T-t就会更短,而对于技能学习的投入需要在剩余的工作年限T-t内得到回报[11]。所以,由于职业中断所带来的永久性(forgone)技能投入或工作经验的缺失,在生命早期的影响要大于后期,因而会影响个体(特别是女性)对于生育时间的规划。此外,工作经验积累到较高程度的时候,生育所带来的工作影响更小,因而会促使女性推迟生育以降低未来向下流动的可能[12]。利用美国1944—1954年女性出生队列的追踪数据,谷口(Taniguchi)计算了不同时间的生育行为对于女性小时工资水平的影响,结果显示,较晚的初育年龄(大于等于28岁)所受到的生育惩罚并不显著,而在27岁之前生育第一个孩子的女性,其小时工资水平明显地低于没有孩子的时候[13]。

依据生命历程理论和人力资本理论,生育时间的不同安排会对女性的生命历程产生不同的影响。洛克伦(Loughran)和其合作者使用美国三个年份的出生队列(1966年、1968年和1979年)调查数据,对婚姻与生育对女性工资水平和工资增长率的影响进行了研究。结果显示,生育行为对女性造成的主要影响是减少工作经验,从而降低其工资水平,但是没有对工资的增长率产生显著的负面影响[14]。布莱克本(Blackburn)及其合作者通过模型,比较了推迟生育的边际效益的下降速度,对自己的人力资本更愿意投入的人(下降速度更慢)与没有投入的人(下降速度更快)之间存在显著差异。由于最优的初育年龄是当推迟生育的边际效益等于其边际成本时达到,因此对人力资本投入更多的人其最优生育年龄更晚,并且起始收入水平更高的人的边际效益曲线更高,因此更易推迟初育时间[12]。米勒(Miller)更进一步地将生物学上的差异作为外生于收入潜力的工具变量,使用美国青年追踪调查(National Longitudinal Survey of Youth),探讨初育时间对于女性收入的因果性影响。这些工具变量包括:一孩流产或是死胎;在使用避孕措施的情况下“意外”怀孕;第一次尝试怀孕到实际怀孕的滞后时长。这些工具变量往往具有随机性和难以预测性,与初育年龄强相关但与最终的结果变量没有直接的显著联系。分析结果显示,女性的工资水平与经验的回报率都会受到生育时间的影响,更晚成为母亲会减少这种母职惩罚。推迟1年生育可以使得职业收入增加9%,工作时间增加6%,并提高工资增长率,并且推迟生育对于不同人群的作用不同,获得大学学历的女性以及在专业技术或管理岗位的女性通过推迟生育以获得较高报酬的正向作用最大[15]。亦有学者使用美国1991年的当前人口调查(Current Population Survey)截面数据进行分析,发现对于已婚女性来说,生育间隔与女性的劳动参与正相关[16]。这种微观层面对于生育推迟行为的考虑,会通过社会网络被其他人口所习得(social learning),使得生育推迟成为一种普遍的社会现象,并被一些学者描述为“(生育)推迟转变(postponement transition)”[17]。

生命周期挤压(life cycle squeeze)理论则进一步指出,如果职业收入的年龄变化曲线与家庭生命周期不同阶段生活成本(特别是子女的年龄)的变化曲线不平行(错峰),那么原本的生活标准难以维持在相同或者达到更高的水平[18]。事实上,随着子女受教育程度的提高,其参与劳动力市场、离开原生家庭的年龄也推迟了,对于那些受教育程度较高、平均收入水平较高的职业女性,其工资水平往往在职业后期(50岁左右)达到峰值。因此,如果她们推迟自身的生育行为(例如推迟到30岁左右生育),则其生命周期阶段间的收入与抚养子女的生活成本更易遵循平行的轨迹,更加容易将生活品质维持在较高的水准上。而在生命早期阶段,同时开始职业、家庭历程更易产生生命周期挤压。

基于国外相关的研究结果及理论探讨,本文将生育时间作为自变量(而非传统国内研究中的因变量),女性的劳动参与作为因变量,提出以下研究假设:生育年龄较晚的女性其劳动参与行为更少地受到生育这一事件的影响。

三、数据与方法

1.数据来源及变量

本文所使用的分析数据来源于中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS),它是一项长期的追踪调查项目,其数据动态地反映了中国社会近二十年来的巨大变化。考虑到数据结构和变量一致性,本文所使用的是该调查的九期数据(1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年、2011年和2015年),最终纳入分析的样本规模为2425个人的8174条人-期数据。

本文的样本选择如下:首先,研究所选择的个体是处于初婚状态且年龄在18至50岁之间的女性,以减少婚姻状态变化导致的选择性影响。由于追踪数据记录了52岁以下女性的婚育史,因此,可以计算出女性生育不同孩次的生育年龄。由于数据中妇女生育子女数大多在两个及以下,所以,将生育子女的数量类型设定为三类:没有子女、生育一个孩子以及生育两个及以上的孩子数。同一名妇女在不同的观测时期内,其生育子女的数量类型可能不同。其次,本文仅保留了在观测时期内至少有两期观测值的妇女,数据以人-期的形式进行统计分析。中国健康与营养调查是一项长期的追踪调查,而追踪数据的优势就在于,对于同一个个体,不同年份的观测值可以不同,可以作为随时间变化的变量(time-varying variables)。利用混合(hybrid)效应模型,可以对关键变量仅使用个体发生变化的信息进行模型拟合,因此,对于随时间变化的自变量对因变量的影响,只有对至少有两期观测值的个体才能进行估计。另外,由于所使用的数据年份跨度较大,这期间我国的社会经济也发生了巨大的变化,非正规就业广泛存在,且多种可以获得报酬的劳动形式并存。因此,为了尽量统一测量,我们在分析中没有纳入农村村庄的观测对象,仅对城镇地区(城市居委会、郊区村居委会和县城居委会)的妇女进行分析。

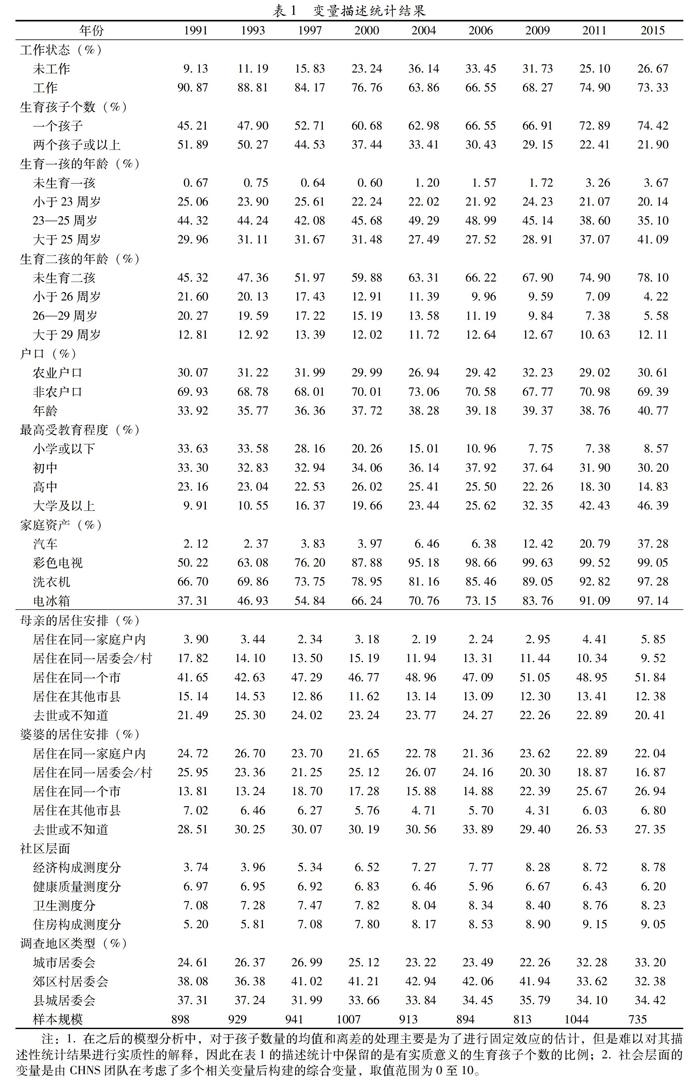

本文的主要因变量是女性是否工作。随着时间的推移,女性参与劳动力市场的比例有所下降。这是由于随着经济体制改革的深化、传统国有企业制度的改革、单位制的消减,参与工作的女性比例逐渐下降,这与之前的研究发现相一致[19-21]。

本文主要考察的自变量是生育孩子数量及妇女生育时的年龄。随着时间的推移,生育两个孩子或以上的比例逐渐下降,这一方面与宏观的生育水平下降相一致,另一方面也有可能与样本中的年轻女性生育推迟,而生育多个孩子的女性逐渐退出育龄区间有关。在生育孩子的年龄方面,生育一孩的年龄类别包括四类:未生育、初育年龄小于23周岁、初育年龄在23—25周岁之间以及初育年龄大于25周岁。这里的年龄区间划分主要是考虑到两点:一方面一般女性在22周岁左右完成大学教育,因此在23周岁之前生育的女性可能其自身的特点(有可能较为传统或条件有限、無法完成高等教育)与其他女性不同;而另一方面中国女性一孩的平均生育年龄自2010年起推迟至26岁以后[22],因此,将大于25周岁(即26周岁及以上)作为不同的类别。生育二孩的年龄区间则包括:小于26周岁、26—29周岁以及29周岁及以上。第一类年龄区间的划分,主要是考虑到大多数女性在25周岁之前完成一孩生育,如果26周岁前生育二孩则表明较短的生育间隔;第二类生育区间的划分,主要是考虑到近年来中国妇女的二孩平均生育年龄在30岁以后,因此将大于29周岁(即30周岁及以上)作为不同的类别。需要说明的是,表1中所描述的生育一孩或二孩的年龄区间类别的比例,并不是对应年份调查时所得到的生育年龄,而是将其作为妇女在不同年龄区间内分布的描述,是对整个调查结果的描述。例如,一名26岁的女性在2006年生育了第一个孩子,只要她在2004年也参与了调查,那么她在2004年的观测期(即便她当时还没有生育)也被归为第三类(生育一孩的年龄大于25周岁)。这样做的好处在于,可以将在某个年龄区间内生育的女性其难以观测的共同特点,利用混合效应模型控制起来。

其他作为控制变量的自变量包括:①户口类型,分为农业户口和非农业户口,由于没有纳入农村村庄的妇女,所以非农业户口的比例占绝大多数,因此在分析时将其作为参照类。②妇女在观测时的年龄,随着时间的推移,女性的年龄逐渐上升。这一方面可能是追踪数据的特点,即由于本文只保留那些至少有两期观测数据的妇女数据,新加入的样本个体没有足够的观测时点,因此没有被纳入进来;另一方面也有可能受到本文仅选择在婚女性的影响,随着调查期间妇女结婚年龄的推迟,年轻女性更少地进入我们的分析样本中。③受教育程度,包括小学或以下、初中、高中、大学及以上四类。随着时间的推移,样本群体的受教育程度越来越高,在2009年、2011年和2015年的分析样本中,仅有不到10%的女性最高仅接收过小学教育。④家庭资产,包括冰箱、彩电、洗衣机和汽车的拥有情况,被用来衡量家庭的经济状况。从表1中可以看到,随着时间的推移,分析样本中的家庭资产水平有了极大的提高。⑤母亲的居住安排。⑥婆婆的居住安排。以上两个变量也被纳入模型中,这是因为女性的工作状况很有可能与家庭中是否有照料的支持有关,特别是女性长辈的照料有关。⑦社区层面社会经济状况的测量指标,主要包括经济、健康、卫生、住房条件等方面的测度,以控制宏观情境(contexts)的变化对于女性劳动参与的影响。⑧将调查地区的类型/抽样时的层,也按照类别纳入模型中。⑨年份的虚拟变量。该变量也会纳入模型分析之中,以控制一般的趋势性变化。

相关变量描述性分析如表1所示。

2.混合效应Logistic模型

由于因变量是两分类变量(工作、未工作),因此本文采用的是Logistic模型,并同时采用混合效应的估计方法。

混合效应模型的优势在于,可以通过对追踪数据的关键变量取多时期的个体均值及其离差,将离差变量的估计系数作为固定效应估计值来进行解释,因为其估计仅仅使用了个体自身的变化信息[23]。而传统的固定效应Logistic回归,仅针对那些在观测期间因变量的取值发生过变化的个体进行模型分析,对样本具有较强的选择性。相较于传统的固定效应模型,使用混合效应模型的另一项好处还在于,可以同时估计那些不随时间变化的变量的系数。同时,还能进行多层分析,允许数据在社区和个体层面取随机截距。

由于混合效应模型依托于随机效应模型进行估计,因此可以由以下公式表达。

第一层:Ytij=β0ij+βXtij+etij

第二层:β0ij=δ00j+μ0ij

第三层:δ00j=γ000+τ00j

由于使用的是追踪数据,因此每个个体有多次观测值,第一层为每个个体有多个观测时点的时间层面t,第二层为个体层面i,第三层为社区层面j,其中每個关键自变量都表达为其均值变量和离差变量。

四、数据分析结果

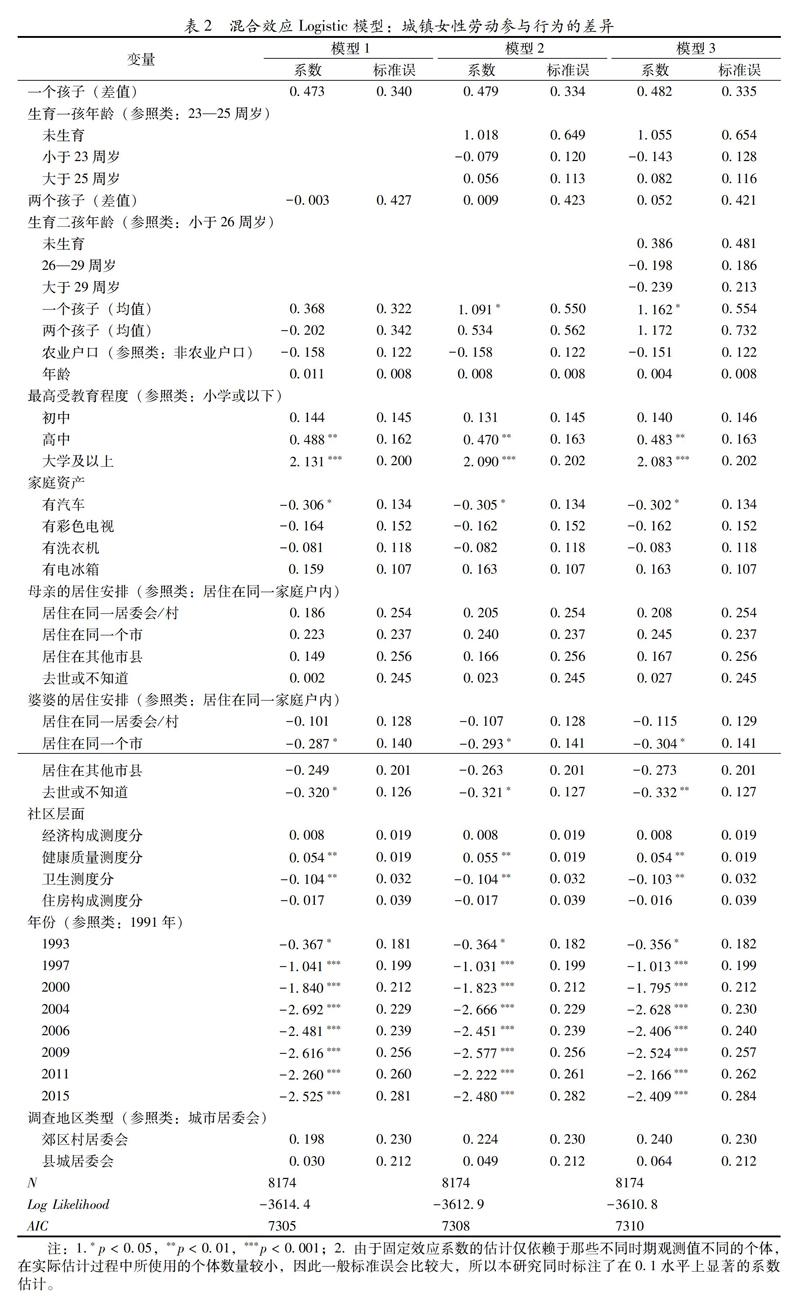

因为妇女的生育行为是研究的关键自变量,在表2模型1中先纳入对女性生育子女个数的均值及其离差变量。之后的模型再逐步加入有关生育一孩、生育二孩的生育年龄区间类别的变量。结果显示,这些变量与女性的劳动参与行为没有显著的关系。具体来说,受教育程度为高中的女性劳动参与水平高于参照类,而受教育程度在大学或以上水平的女性,其劳动参与的可能性远高于其他女性。在家庭经济状况方面,在代表了较好经济水平的汽车所有情况上,女性参与工作的可能性与其负相关。这可能是受到选择性的影响,即有汽车的家庭经济水平更高,女性较少地参与有报酬的劳动所致。此外,女性的劳动参与和母亲的居住安排并没有显著的关系,而与婆婆的居住模式显著相关。具体表现为与婆婆居住在同一家庭户内(参照类)的女性的劳动参与水平显著地高于仅居住在同一个市以及婆婆去世或信息缺失时的状况。

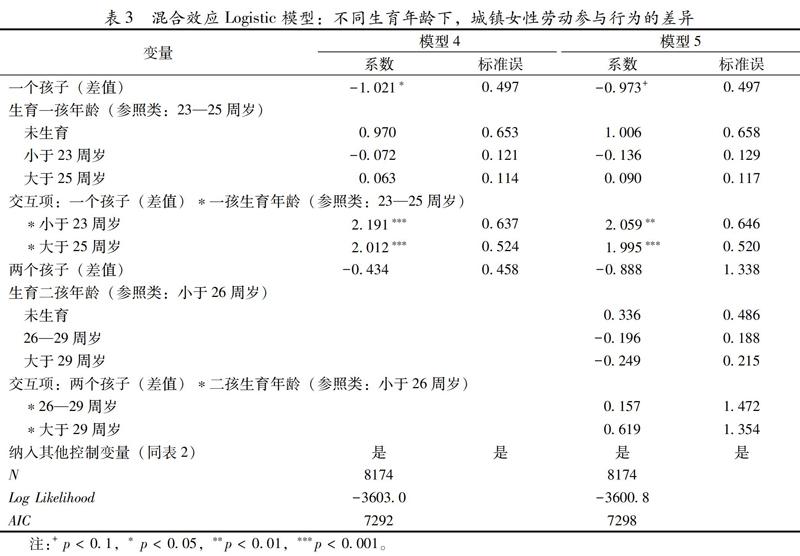

为了检验本文假设,即不同生育时间安排与女性劳动参与概率的关系,表3中的模型4至模型5进一步加入了生育子女数量的离差项与不同生育年龄区间分类变量的交互项。依据AIC的比较结果,表3中模型的拟合结果要优于表2中的模型。

表3中数据的结果并不直接支持本文所提出的假设,说明生育时间的安排与女性劳动参与的关系并非是单调的。模型结果中一个孩子(差值)的系数显示,对于参照类(在23—25周岁之间生育第一个孩子)而言,生育行为与较低的劳动参与显著相关。在23周岁之前或在25周岁以后生育一孩的女性,其劳动参与的可能性显著地高于参照类。这可能是因为,在较年轻的时候生育的女性,其经济实力较弱,需要在完成生育之后,更多地参与经济劳动,为抚养子女提供更多的经济支持。而根据生命历程及人力资本的相关理论,在较大年龄生育的女性,由于其在职业发展的早期有较多的积累,因而其经济行为更不容易受到生育所带来的负面影响。模型5的结果显示,在加入了二孩生育时间的交互变量后,在23—25岁之间生育的女性劳动参与率在0.1的水平上显著为负,而在其他年龄区间生育一孩的劳动参与可能性则依然远高于这一参照类。但是,二孩生育时间的安排与女性的劳动参与情况并不存在显著的联系。

总的来看,生育年龄的不同(特别是一孩的生育年龄)与女性的劳动参与行为存在显著的联系,在较早和较晚年龄生育的女性相比在23—25周岁间生育的女性,其劳动参与可能性平均起来更高。

五、结论与讨论

长期以来,中国妇女的生育时间安排一直是人口政策以及学术研究关注的重点之一,但是较少研究关注女性的生育时间安排及其个体经济行为之间的关系。随着我国妇女的生育率长期稳定在较低水平,生育事件越来越多地受到个体或家庭基于个人职业或家庭幸福发展所作出的决定的影响。依据生命历程理论和人力资本的相关理论,重要的生命事件(生育行为)会影响之后的生命历程,进而拉大个体间社会经济水平的差距。国外的众多实证研究成果也显示,在不同年龄生育的女性其经济行为存在差异,并且有可能对终身的经济水平产生影响。

本文使用混合效应模型,利用中国健康与营养调查长时间追踪数据,分析了中国城镇地区女性不同年龄的生育行为对于其劳动参与可能性的影响。结果显示,在较早和较晚的时间生育,相比在23—25周岁间生育,女性劳动参与的可能性更高。在较早年龄生育的女性,往往受教育程度较低,需要在完成生育后,通过更多地参与有报酬的劳动以支持子女的成长和家庭的发展。随着女性受教育程度的进一步提高,较早的生育行为可能会随着教育的发展逐渐减少。因而,如果从女性的个体职业发展和经济独立性角度考虑,根据生命历程理论和人力资本的相关理论,较晚的生育行为对于职业中断的影响更小,中国女性的初育时间可能会继续推迟。

尽管推迟的生育行为,有可能为家庭和个体积累更好的经济实力来养育子女,从而提高子女的“质量”。但同时也应当意识到,这种生育推迟的行为有可能会对个体造成不可逆的负面影响[24]。首先,从医学统计上看,多国数据显示,随着女性年龄上升,自然流产的概率也在提高,即便在使用辅助生殖技术(assisted reproduction technology, ART)的情况下,也是如此;宫外孕、唐氏综合征和死产的风险也随着年龄的提高而增加[8]。对于是否要生育的不确定性可能会造成当推迟到较大的年龄再决定生育时,胎儿(fetal)死亡率的提升和生殖力的下降从而导致更长的待孕时间(prolonged time to pregnancy)或非意愿性的无法生育(involuntary childlessness),使得实际的生育行为要低于生育意愿。而这种不孕风险,以及辅助生殖技术的有效性随着年龄上升而下降的情况,对夫妇精神层面的压力更大。其次,即便在预期寿命不断增长的情况下,推迟生育行为会导致自身在子女成年、成家立业之前就去世,并且会影响对父母和对子女照料的支持,甚至有可能促使自身同时面对照料子女和老人的双重压力。

此外,近期的一些研究表明,隨着我国市场经济的发展、“单位制”的消减,女性的经济行为越来越受到其家庭责任的影响,女性所面临的工作—家庭的矛盾日益突出,会对其生育行为产生负面影响[25]。而女性初育年龄的不断推迟,正是这一负面影响的体现。随着生育政策的逐步放开,市场预期女性所承担的家庭责任更加繁重而对于工作的投入会减少,因此许多企业往往更不愿意雇佣女性,使得女性在劳动力市场中的地位进一步下降,导致形成生育水平不断降低的恶性循环,不利于人口、社会与经济的长期发展[26]。因此,无论为了更进一步地支持家庭发展,还是为了社会经济的长期稳定,都应当通过各种政策手段,减小女性经济行为因为家庭责任而受到的负面影响。

参考文献:

[1]张翠玲, 刘鸿雁. 中国生育间隔政策的历史变动分析[J]. 南方人口, 2016(6): 40-56.

[2]刘爽, 邹明洳. 一、二孩生育间隔及其政策意义——基于国际视角与中国情境的实证分析[J]. 人口研究, 2011(2): 83-93.

[3]果臻, 江莎. 中国人口生育模式的离散趋势研究[J]. 中国人口科学, 2017(6): 32-42.

[4]RINDFUSS R R, MORGAN S P, KATE O. Education and the changing age pattern of american fertility: 1963-1989[J]. Demography, 1996, 33(3): 277-290.

[5]VAN DUSEN R A, ELEANOR B S. The changing status of American women: a life cycle perspective[J]. American Psychologist, 1976, 31 (2): 106-116.

[6]KIRDAR M G, MELTEM Daylolu, I·smet Ko. The impact of schooling on the timing of marriage and fertility: evidence from a change in compulsory schooling law[R]. MPRA Paper, No. 13410, 2009.

[7]GOLDIN C. The quiet revolution that transformed womens employment, education, and family[J]. American Economic Review, 2006, 96 (2): 1-21.

[8]MILLS M, RONALD R R, PETER M, et al. Why do people postpone parenthood? reasons and social policy incentives[J]. Human Reproduction Update, 2011, 17 (6): 848-860.

[9]ELDER G, RICHARD R. The life-course and human development: an ecological perspective[J]. International Journal of Behavioral Development, 1979, 2 (1): 1-21.

[10]DAMASKE S, ADRIANNE F. Womens work pathways across the life course[J]. Demography, 2016, 53 (2): 365-391.

[11]MINCER J, SOLOMON P. Family investments in human capital: earnings of women[J]. Journal of Political Economy, 1974, 82 (2): 76-108.

[12]BLACKBURN M L, DAVID E B, DAVID N. Fertility timing, wages, and human capital[J]. Journal of Population Economics, 1993, 6 (1): 1-30.

[13]Taniguchi Hiromi. The timing of childbearing and womens wages[J]. Journal of Marriage and Family, 1999, 61 (4): 1008-1019.

[14]LOUGHRAN D S, JULIE M Z. Why wait? the effect of marriage and childbearing on the wages of men and women[J]. Journal of Human Resources, 2009, 44 (2): 326-349.

[15]MILLER A R. The effects of motherhood timing on career path[J]. Journal of Population Economics, 2011, 24 (3): 1071-1100.

[16]MILLER C F, XIAO Jingjian. Effects of birth spacing and timing on mothers labor force participation[J]. Atlantic Economic Journal, 1999, 27 (4): 410-421.

[17]KOHLER H P, FRANCESCO C B, José Antonio Ortega. The emergence of lowest-low fertility in europe during the 1990s[J]. Population and Development Review, 2002, 28 (4): 641-680.

[18]OPPENHEIMER V K. The life-cycle squeeze: the interaction of mens occupational and family life cycles[J]. Demography, 1974, 11 (2): 227-245.

[19]HARE D. What accounts for the decline in labor force participation among married women in urban China, 1991-2011?[J] China Economic Review, 2016, 38 (April): 251-266.

[20]ZHANG Yuping, EMILY H. Diverging fortunes: the evolution of gender wage gaps for singles, couples, and parents in China, 1989-2009[J]. Chinese Journal of Sociology, 2015, 1 (1): 15-55.

[21]ZHAO Menghan. From motherhood premium to motherhood penalty? heterogeneous effects of motherhood stages on womens economic outcomes in urban China[J]. Population Research and Policy Review, 2018, 37(6): 967-1002.

[22]趙梦晗. 我国妇女生育推迟与近期生育水平变化[J]. 人口学刊, 2016(1): 14-25.

[23]ALLISON P D. Fixed effects regression models[M]. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2009:65-66.

[24]SCHMIDT L, Tomá Sobotka, BENTZEN J G, ANDERSEN A N. Demographic and medical consequences of the postponement of parenthood[J]. Human Reproduction Update, 2012, 18 (1): 29-43.

[25]赵梦晗. 全面二孩政策下重新审视公共政策中缺失的性别平等理念[J]. 人口研究, 2016(6):38-48.

[26]计迎春,郑真真. 社会性别和发展视角下的中国低生育率[J]. 中国社会科学, 2018(8):143-161.

[责任编辑武玉 ]

收稿日期:2018-08-22;修订日期:2018-12-30

基金项目:国家自然科学基金重大项目“特征、规律与前景——老龄社会的人口学基础研究”(71490731);国家社会科学基金青年项目“改革开放以来中国家庭结构变迁与家庭发展研究”(19CRK015);中国博士后科学基金资助项目“中国家庭性别关系与生育行为”(2018M641572)。

作者简介:赵梦晗,人口学博士,中国人民大学人口与发展研究中心博士后。